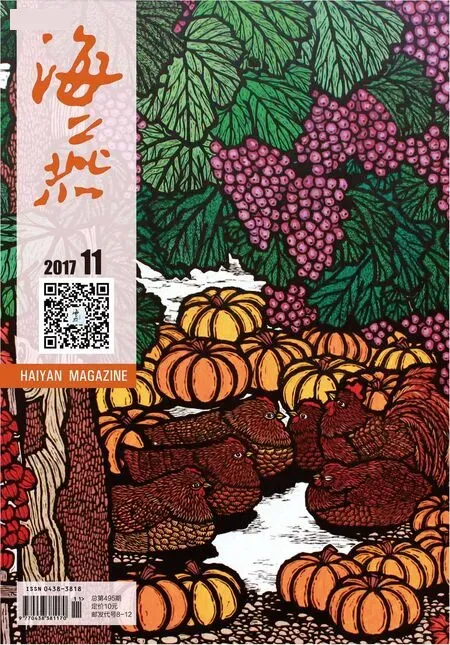

秋煞

□宁春强

秋煞

□宁春强

一

队长宋五爷喝罢杯中最后一口老酒,抹抹嘴,双眼就发出两道迥异的光。这迥异的目光里透出一股子瘆人的阴气,蠕动着的喉结便硬生生地蹦出一个冰冷的字来:“杀!”

几经犹豫,队长终于痛下决心,宰杀已经老迈的牛王黑犍子。消息传来,整个石门沸腾了。中秋节将至,如能吃上一顿牛肉馅黑面包子,那该是多么共产主义啊!就有些急不可耐地期盼着这一天的早日到来。

宋五爷却有些不安。这不安源自心底,沿着血管,遍涌全身。却是莫名的不安。不安带来了烦躁,看什么都不顺眼。老婆更不顺眼,就打。队长宋五爷常打老婆,就连夜里在炕头上草草地日罢了一回,队长也会习惯地朝老婆的肥腚上,狠狠地打上几巴掌。巴掌很响,于静夜里格外地悦耳。可比巴掌声更响的是队长老婆的“哎呀”,那“哎呀”声有些夸张,听不出是痛苦还是欢愉。

黑犍子似乎预感到有什么不测。它深邃的目光里,夹杂着迷茫和哀怨。队长宋五爷有些惧怕这目光,常常故意绕开黑犍子。奶奶个熊,奶奶个熊!队长心里骂着,不知是骂黑犍子,还是骂自己。过几天就要杀牛了,黑犍子突然开始了绝食。饲养员狗剩儿跌跌撞撞地扑进队长家,气喘吁吁地说:“队长,你去看看吧,黑犍子成精了,它能听懂人话,它知道我们要杀它,它不吃食了!”

这几天,队长本来就一直躲着黑犍子。队长跟黑犍子有感情。队长是看黑犍子确实老迈了,确实到了该杀的地步了,才不得已做出这一决定。队长盯着狗剩儿,狠狠地抽了一口烟,问:“你是说,黑犍子要见我,不见我就不吃食?”狗剩儿点点头,吸了口队长吐出的烟,兴奋地打了个喷嚏,回道:“可能是吧。”又说,“要不,队长你看看去?”

“看看就看看!”队长这样说的时候,就一偎一偎地下了炕,倒剪着手,走去。狗剩儿默了声,紧紧地随着。

“妈拉个巴子,你想成精啊?你想跟我叫板啊?治不住你了是不是?”队长宋五爷心里骂着,人就横在了黑犍子面前。牲口棚里的灯发出灰暗的光。黑犍子和队长对视着,相互揣摩着对方的心思。“你个鬼,想出去遛遛是不是?”队长解开了缰绳,说,“随你!”人跟着牛,就走出了牲口棚,走向西沙岗。

月斜西天。队长在沙丘上停下了脚步。黑犍子踌躇了一会儿,折身向北奔去,扬起了一路沙尘。牛在距离队长八九十米左右的地方停了下来,转过身正对着宋五爷。五爷已掏出了烟袋锅,远远地看着黑犍子。月夜下,人、牛、沙丘,构成了一副山村剪影画。

蓦地,黑犍子扬起四蹄,向队长宋五爷发起了冲锋!

队长冷冷地看着风驰电掣般冲来的黑犍子,没有丝毫的惊慌。他一口一口地抽着老旱烟,骂道:“奶奶个熊,发神经啊你,垂死挣扎啊你?”冲锋在继续,近了,更近了!在距离队长四五米远的地方,黑犍子突然止步了。它大喘着,鼻孔呼哧呼哧地响,前蹄不停地扒着沙地。对视着,黑犍子复又折转过身,向北跑去。在距离队长八九十米远的地方,黑犍子再次发起了冲锋!

只是这次的冲锋,较之上次明显乏力。不仅气势锐减,就连扬起的沙尘,也暮气沉沉的。队长的脸上泛起一丝不易察觉的冷笑。他收起烟袋,漫不经心地朝冲锋者迎去。黑犍子在距离队长二十米远的地方就终止了冲锋,它实在跑不动了,一头栽倒在沙丘上。

队长宋五爷依旧不紧不慢地迈着方步,走向躺在沙地上的黑犍子,款款地坐了下来。队长分明感到,黑犍子吹向裤管里的呼吸,很是炙热,像有虫子沿着裤管在爬。队长摸摸黑犍子的头,说:“知道你憋屈!知道你不想被宰杀,牛王嘛!可你能长生不死?能活到百岁千岁?退一步讲,就算你能活到一千岁,到了还不是一个死?死是躲不过的,人也好,牲口也罢,都免不了一死。关键是怎么个死法!不能认熊,你是牛王,即使死,也要死得壮烈些,别让人小看了你。回去吧,我让狗剩儿给你加点上好的草料,这几天你可要好好吃食!吃出精神头来,吃出牛王的威风来!可不能一见了屠夫张老三就怂包了,如若你能战胜他的宰杀,我免你一死!”

一股老泪涌出黑犍子的眼眶。它踉跄着站了起来,朝村庄走去,朝牲口圈走去。睡在墙边的风,突然醒来,拾起道边一缕草叶,慌慌地逃去。

二

张老三是石门的屠夫,专事杀牛。

牛这一辈子,受尽了磨难,劳苦了一生,老来老去的,不能劳作了,还要惨遭杀戮,成为饥饿者们渴盼已久的盘中餐。即使尚且年壮,没准儿哪天一不小心伤了腿,不能下田做活了,还是免不了一死。

石门的牛,凡是死于非命的,大都倒在张老三的手下。张老三终生未娶,人长得特黑,像戏里的包公。人黑,目光就格外地凶,牛见了他,远远地就惶惶躲去。村人都说张老三身上有股子煞气,别说是牛,就连长白山上的东北虎,也惧之三分。这样的黑鬼,这样的凶神,哪个女人敢嫁?

张老三杀牛,从不用帮手。有时,没等旁观者看清他究竟是如何动作的,牛已轰然倒下。于是,村人便称其为“神刀张”。

神刀张是石门的一个传奇,一个谜一般的人物。他生喝牛血,生食牛肉,大冬天也敢赤身雪浴,粗野得像头残暴的狼。却又善治顽疾,药到病除,一如华佗在世。

满良结婚那年,喜事没过月,人就突然病倒了。先是不能下田地劳作,再后来连炕也下不了了。且腹疼日甚一日,吃什么吐什么,仅仅才十几天,人就瘦成了麻杆。

都说是媳妇桂莲克夫。桂莲便成了婆家人眼中的丧门星了,她终日以泪洗面,憔悴得没丁点新嫁娘的样子。就想到了神刀张,也许他能让丈夫起死回生?便匆匆赶到生产队。那兀立于场院西侧的两间土房,便盛满了桂莲的期望。

生产队的场院子里,都有几间土房,被称之为“场屋”。石门的场屋,既是看护场院之所,又是光棍汉神刀张的安身之处。听罢桂莲断断续续的哭诉,神刀张刀子般的目光,麻木地盯咬着面前那张苍白的脸,说:“凑钱买头牛吧,再耽搁下去,怕是神仙来了也没法子了!”

桂莲“扑通”一声跪了下去:“成,只要能救满良一命!”

“起身吧。”神刀张抽烟,一口接一口,药方随着烟雾,一字一字地蹦了出来,“取新鲜牛胆,切小口放进黄豆,封好口后,在地窖中放半个月。半月后,每天空腹吃两粒胆汁浸泡过的黄豆,连吃两个星期,病可见好。”

桂莲满脸热泪。

满良已是肝癌晚期,一个月后,奇迹果然出现了。

又一个无风的晚上,石门的夜寂静得仿佛能听到银针落地的声音。雪来得快,去得也快。一天的星斗点缀着山村的夜,被雪包裹着的石门,宛如婴儿般的洁白。

生产队场屋里,神刀张赤身推开陈旧的木门,来屋外用雪擦洗身子。洁白的雪被他的炽热所感动,顷刻间就融化了,在他健壮的身躯上流淌。被雪水擦洗的身子越来越红,越来越热,就有一股子难以言说的冲动,潮水般淹没了他。

入冬的第一场落白,雪细嫩而清新。神刀张尽情享受着雪浴带来的畅快,正要躬身回屋时,蓦地感觉到了什么。他嘴角本能地抽搐了一下,暗想,来了,你终于还是来了!

桂莲的黑棉鞋蹋在雪地上,于静夜里发出扑哧扑哧的声响。一股无名的仇恨之火,在她的心中熊熊地燃烧着。她恨满良,恨神刀张,恨曾给她屈辱的夜晚,恨石门的一切。她一无所有,只拥有仇恨!

场屋外,光着上身的神刀张仿佛星月下的一尊雕塑。桂莲的脚步越来越快,仇恨也渐渐地逼近那尊雕塑。她攥紧了拳头,像头暴躁的狮子,猛然扑了上去:“天杀的天杀的天杀的啊!”愤怒的拳头雨点般落砸在神刀张的身上,却被那坚实的肌肉轻而易举地化解了。桂莲于是放弃了捶打,一口咬住了那只坚硬如铁的胳膊,冷泪随即夺眶而出。

神刀张一动不动。一股子殷红从他的胳膊上款款地流淌下来,那是石门冬夜里一首朦胧诗吗?猛一转身,神刀张将桂莲拎了起来,像拎只无助的绵羊。“知道你能来,知道你该来了,该来了!”

一脚踢开虚掩着的屋门,神刀张把绵羊丢在了土炕上。桂莲的目光依旧充满着愤怒,却夹杂着一种久违了的渴望。每次来场屋她都身不由己,她恨自己胜过恨任何人!她的眼前又出现了那头可怜的小黄牛。老庙台前,神刀张活取牛胆那血腥的场景,宛如印刻在她的记忆中,挥之不去,经久不忘。

神刀张的秘方虽然拯救了丈夫的生命,却没能给桂莲带来幸福。婆家人因她连续两年没能怀上孕,而将其驱出家门。桂莲只好再次求助于神刀张。没想,不到片刻,就被那刀子般的目光剥去了身上所有的衣服,赤条条地躺在了他的面前。桂莲清楚,这该死的神刀张的目光,真就是锋利无比的刀子,再坚强的毅力,再结实的衣服,也无法抵挡它那肆意的切割啊。

“你杀了我杀了我杀了我吧!”桂莲剥光了自己,再次咬向神刀张,却又猛然松开了口。一股巨浪从天而降,顷刻间淹没了她,淹没了场屋,淹没了一切,世界不复存在了。

三

队长伫立在沙丘上,目送着黑犍子一步步回到村里的场屋,又抽了一锅老旱,才起身朝桂莲家走去。队长的脚步敲击着土石路,杂碎而欢快。桂莲因不能生育,被婆婆赶出了家门,独自住在“红房子”里。红房子是市基建三队援建的,专供下放户住。屋墙是从城里运来的红砖砌就的,和石门家家户户灰色石屋,形成了鲜明的反差。红房子一共16间房,每三间一户。却偏偏剩出一间。时下,石门总共三个下放户,自东往西,一二三,三三见九,还空七间。桂莲住在最西头不能独立成户的那间房子里,是队长宋五爷安排的。队长一句话,就成全了桂莲。桂莲住进去了,总算有了一个可以安身的家。

这个家因是队长安排的,队长自然有理由光顾。常常是晚上。队长晚上来桂莲家,只干一件事,那就是日桂莲。队长日桂莲,像日自己的老婆一样日得理直气壮。起初,队长日桂莲,只是想验证一下,他跟老婆不生孩子,是地的问题,还是种子问题。队长坚信桂莲的地没问题。桂莲的前夫满良是个病包子,曾整天整天地咳血,不死已算万幸,即使挤出几滴种子,还能指望长出果子来?后来,队长日桂莲就不仅仅是出于验证什么的目的了,而是一种本能,一种习惯。

桂莲像似知道队长今晚能来。她端坐在炕头上,盯视着队长,目光里充满着怨恨。这怨恨很硬,比村里随处可见的石头还硬,队长不安分的手就僵停了下来。

“今晚这是咋的了?”队长问,满脸的疑惑。

“你要杀黑犍子?你要杀牛王?你是活腻了,活得不耐烦了。你不得好死,不得好报!”桂莲的话像机关枪里的子弹,突突突一梭子,突突突又一梭子,一梭连一梭,“你这哪里是杀牛,分明是杀神刀张!你知道他是不会杀黑犍子的,你这是故意难为他!告诉你,张老三哪怕是杀了你,也不会杀牛王!”

桂莲的“机关枪”,将队长扫射成一脸的阴沉。他一言未发,突然摔门而去,径直奔向生产队。

生产队的牲口棚里,黑犍子正在咀嚼草料。两次冲锋带来的疲劳还没完全消尽,身上的汗水依稀可见。它在吃,吃得很认真,很仔细。怨恨和恐惧已烟消云散,它甚至有些渴盼宰杀的日子能早点到来。

队长宋五爷温存地拍拍黑犍子的头,说:“莫急,好生吃,吃得壮壮的!什么时候吃壮实了,什么时候上屠宰场!你要让村里人看看,你牛王哪怕是死,也是牛王的死法!”队长这样说的时候,似乎觉察到了牲口棚里有些异样。他抬头一看,屠夫张老三不知何时横在了屋门口。

队长迎了上去。两人面对面站立着,相互能清晰地感受到对方的呼吸。

“你想让我杀黑犍子?”神刀张的声音低沉得只有他和队长宋五爷能听得清,“你就那么敢保我会听从你的?你让我杀我就杀?”

队长笑了。队长的笑像三九天屋檐下的冰棱,阴冷得刺骨。他抖抖脸上的冰棱,说:“知道你不会服从我的,可你不能不管桂莲吧?你不杀黑犍子可以,但桂莲必须搬出红房子!是保黑犍子还是保桂莲,你自己掂量着办吧。”

“算你狠!”神刀张盯咬着队长那布满冰棱的老脸,转身离去。“黑犍子,咱们老庙台见!”神刀张吼道,一颗流星陡然划过夜空。

四

秋高气爽。黑犍子从容不迫,在没有任何人强制下,毫不惊慌地走向老庙台,走向村里这唯一的屠宰场。秋阳下,神刀张正在喝酒。一大瓷缸烈性老白干,咕咚咕咚地下了肚,神刀张的目光就凶成了威严无比的刀子。单单这刀子般的目光,即将被宰杀的牛就软了下来,呜呜咽咽地叫着,双腿一瘫,自动倒在了地上,老泪也随之溢淌了出来,乖乖地一任神刀张的宰杀。

可是呢,黑犍子却高扬着头,视死如归般地径直走向神刀张。它目光同样深沉而锋利,好不隐藏地刺向对方。神刀张丢下手中的瓷缸,随即甩出一口浓痰,便举步迎向黑犍子。他喜欢这样的对手,喜欢这样的挑战。目光对视着目光,刀子迎接着刀子。对决中,神刀张和黑犍子,霎时都成了观看者眼中的英雄。

突然,人群一阵骚动,大家不约而同地张大了嘴巴——黑犍子身后,竟出现了六七头牛,它们疾步匆匆,毫不畏惧地也逼向了老庙台,逼上了神刀张!一丝不易被人察觉的微笑,掠过队长的嘴角。“好戏来了!”队长思忖着,就有些不无得意了。

神刀张却并没因这意外而慌乱了脚步。他倒剪着手,迎向黑犍子,步伐依旧从容而刚劲。秋阳在他腰间那把短刀上一闪,又一闪,闪得令人有些不敢久看。

可是,让黑犍子万万没有想到的是,神刀张并没有理会它。在它一愣神儿的瞬间,对手已与其擦肩而过,威风凛凛地逼向它身后的牛群。那刀子般的目光,让牛们禁不住地打了个寒颤,它们不知道即将会发生什么,略一疑迟,便作鸟兽散,步伐就有些凌乱了。

这边,没等黑犍子醒过神来,神刀张已折身疾步靠近了它。它似乎觉察到了什么,想回望一下。可是,还没等它回过头来,一把利刃已捅进它额下致命的穴位。随着一股子热流喷涌而出,曾经的牛王直挺挺地倒在了老庙台上。没人注意到,此刻有两滴浑浊的老泪,已款款地溢出神刀张的眼眶。

牛王死了,也算是为它的一生,划上了一个圆满的句号。

不圆满的是队长。队长没想到那群牛居然会被屠夫一个眼神就吓得魂飞胆破,队长更没想到,牛王黑犍子会被张老三这么轻而易举地一刀毙命。他精心设计的这个局,非但没有令张老三难堪,反而再次提升了神刀张的神勇形象。奶奶个熊!队长恶狠狠地把一口痰,甩射到地上。

晚上,队长沮丧地提着三斤牛肉,敲响桂莲家。没想到,收获的却是更加空前无比的沮丧。队长不知道哪里出了问题,反正当他兴致勃勃地压在桂莲身上时,却发现自己无法进入了。他的播种机突然间软了下来,软得一塌糊涂。就有些恐惧。奶奶个熊!队长骂了一句,顾自理了理机器。毛病依旧,还是软得不行。队长发现自己不仅机器不行了,脑子也有了问题。队长的脑子里老是出现黑犍子倒下去的场景,特别是黑犍子脖子上喷涌而出的血柱,像鲜血梅花,挥之不去。梅花占据着队长的脑海,机器就总也硬不起来。“完了。”队长说。

队长宋五爷这样说的时候,眼睛就凶成了恶神,把室外偷听的风,吓得呜呜呜地叫。

冷月下,队长的脸铁青,铁青。

五

春天再次来到了石门。虽然风依旧有些硬,依旧有些冷,但细心的人会发现,北石盖阳坡上的草,已开始泛绿了。

一切似乎都很正常。略为不正常的是,村人足足有两三天没见到神刀张了。队长宋五爷突然觉得有些不对劲,村口老槐树上哪来的那么多乌鸦?便袖起手,骂骂咧咧地奔生产队场屋而去。

那扇老木门虚掩着。推开门,队长愣住了——神刀张赤条条横在土炕上,人早已硬尸了!死讯旋即传遍了整个石门。牛们好像也知道了这一消息,兴奋地撒着欢儿,燃放起一串串葡萄般的响屁。

葬礼极其的简单。队长领着几个汉子,在北石盖乱坟岗,将神刀张草草地掩埋了。在另一世界里,他依旧会以屠牛为生吗?

日子平静如水。平静如水的日子却突起波澜,惊呆了整个石门!

“牛疯了,牛疯了!”饲养员狗剩儿急切切地从北石盖跌回村里,边跑边喊,那样子也像一头疯了的牛。

在北石盖,十几头壮牛齐聚乱坟岗,竞相用利角掘向神刀张的坟墓!当队长宋五爷等人闻讯赶到时,眼前的景象让他们不由得大吃一惊——

一代屠王的遗体已被掘出,牛们一会儿用牛角将尸体挑起,再狠狠地摔到地上,一会儿又用铁蹄肆意蹂躏、践踏。甚至,它们还用排泄物尽情地凌辱威风不再的神刀张。

“畜生!”队长大吼一声,率众冲了上去,趁牛群一愣神的刹那间,夺回了尸体。春阳高悬,北石盖寂静无声。人与牛对峙着,风凝固了,时间也凝固了。许刻,人和牛又不约而同地散去了。

再次掩埋好神刀张,牛们不再滋事。饲养员狗剩儿用竹子扎了个假人,脸黑如炭,穿上衣帽,竟栩栩如生。立于坟前,真就比神刀张还神刀张了。

之后,没有任何牛敢靠近乱坟岗。

只是每当到了神刀张的忌日,总会有个身影,挎着篮子,出现在乱坟岗。那飘动着的蓝头巾,就格外地惹人眼目了。

责任编辑 孙俊志