空灵洗练 写意传神 诗情画意

——壮剧《彩虹》艺术象征和美学意蕴

龙 符

空灵洗练 写意传神 诗情画意——壮剧《彩虹》艺术象征和美学意蕴

龙 符

壮剧,是壮族文化的象征与艺术符号,同时又是壮族人民的戏剧之根、精神的图腾与生命的灵魂,迄今已有近300年的悠久历史。

云南壮剧《彩虹》,被誉为“抒情诗剧”“悲情壮剧”,1989年首演,至今已有27年的艺术传承,不仅仅是云南壮剧的代表作,也是一部意境优美、厚重凝练的艺术精品。2013年8月,壮剧《彩虹》参加在内蒙古自治区呼和浩特市举行的第三届全国少数民族戏剧汇演,喜获第三届中国少数民族戏剧银奖,并在汇演中摘获27个奖项,成为本次戏剧汇演单项个人奖获奖最多的演出团队。

一、馨香浓郁的“壮味”之美

1.1 “壮味”简析

所谓“壮味”,笔者认为,就是在文学艺术作品中,给塑造的人物性格注入壮族人民的民族精神,给摄取的艺术形象、画面染上壮族审美色彩,故事情节的场景具有浓郁壮乡风情习俗的特色,使整部作品灌注壮族人民的思想感情,生动地表现了壮族的心理素质、审美标准和欣赏习惯。

根据著名戏剧家刘诗仁改编创作的五场大型云南壮剧《彩虹》,创作于20世纪的1989年。最大成功之处,是创造了一个“人间天堂,世外桃源”为核心悬念,一个“壮味浓郁”的“乌托邦”,一个壮乡人向往与憧憬的“理想园”,一个剧中多比与沐郎男女之主人公逃婚之后,追求与生活的梦境“幸福门”,“人与自然和谐相处”的“桃花源”……这就是“彩虹喝水的地方”。整部作品“壮味”浓厚,“壮韵”馨香四溢。

1.2 地域性

富宁,是“云南壮剧之乡”,以壮家“柔情文化”的阴柔之美见长。故富宁有“柔情壮乡”之美誉。从地域上讲,云南壮剧包括富宁土戏,广南沙戏,文山乐西土戏三个分支。云南壮剧,就好比盛开在文山壮族苗族自治州这块美丽神奇的红土地上的三朵芬芳馥郁的三七花。

地域性,就是本土性。在五场壮剧《彩虹》中,观众首先从中感受到地域性的壮族元素和壮乡符号,扑面而来,让人欣喜。壮族干栏式建筑——木楼、木棉花(又名:英雄树、火把树)、五彩绣球、青色铜鼓等壮乡本土地方元素图案与场景的舞台设计,拉近与观众的审美距离,容易打动人心。富宁地区随处可见的壮族民居,是干栏木楼,烘托地域性民族生活特色。作为幕景写意的物理形态,空间立体感强,层次分明突出。

壮剧《彩虹》中,丰富多彩的地方本土文化元素为创意细节,在舞台上首尾呼应,前后连贯地变化运用,展现壮剧“源于生活,又高于生活”的艺术审美效应。将地域性极强的本土文化,植入剧中,成为真实性、典型性、代表性的壮剧艺术元素,既接地气,更有灵气,给观众一层接一层情感的涟漪和源源不断的视觉冲击波,体现《彩虹》独具一格的艺术魅力。

毋庸置疑,全剧的主题意蕴,深邃而含蓄隽永。从主题意蕴的开掘上分析,《彩虹》“不仅仅局限于争取爱情自由,它本质上还包涵着人(人权、人性)的觉醒,包涵着土民们对土司权势的藐视,包涵着壮人们对美好、幸福、平等、自由的社会生活的追寻”。(刘诗仁著《剧坛耕耘录》)换言之,《彩虹》不仅是一曲壮家儿女爱情的赞歌,也是一曲壮乡土民抗争的悲歌,更是壮族人民求幸福的颂歌。

1.3 民族性

《彩虹》在民族性上,最大的特色是将壮族原生态“那文化”(稻作文化)视觉化、形式化、舞台化和审美化。在《彩虹》的舞美设计中,让人眼前一亮的是,以梯田为舞台平台和以写意梯田软景为底幕,在舞台前悬挂长短不齐的门帘串珠,采取机械移动的动态置景变换方式,实现梯田、门帘等壮乡元素的交相辉映,相互出彩,给人空间层次感分明,仿佛身临其境,人在其中。

作为壮族刺绣工艺手工艺品的代表,壮锦五彩斑斓,图案古朴,是幸福生活的象征物。不仅色彩绚丽,而且与大自然中的天象——彩虹的颜色:赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫等相仿。因此,在《彩虹》剧中,是壮族《彩虹》中的“主题”和“中心”元素,从而体现出剧中壮族人民追求幸福生活的纯朴心灵。

在民族性上,“梯田、珠帘、壮锦”是富于民族特色的创意设计,纯朴简明,工艺凝练,精巧典型,效果凸显,让空间感和层次感格外分明,壮乡风物、风俗、风情,寥寥数笔,尽在其中。

总之,壮剧《彩虹》的角色性格、服饰化妆、背景取材、道具制作、灯光效果、音响伴奏等方方面面,立足壮乡大地,紧扣壮族文化,突出壮族的特色,融入壮族元素,彰显壮族艺术“壮韵”馨香的独特魅力。同时,壮族元素的舞台化、戏剧化、审美化,勾起观众对壮族人民为追求幸福生活,而勤劳耕作的无限想象力和心灵深处思想与感情的共鸣。

二、诗情画意的艺术美

2.1 戏剧化

壮剧《彩虹》,民族色彩较浓,表现手法较新,偏重于抒情写意,诗情画意的美和贯串始终的歌舞场面,内涵较深、情感丰富。将“彩虹”化为在土司统治下的壮族人民对美好幸福理想的象征,神奇而富于童话意味,确实富有壮族戏剧特色。

剧本所写的一系列壮剧情节,赶陇端街、跳手巾舞、送花糯饭等,都是现实的壮家生活。“彩虹”传说,土司号姑娘,逃婚苦恋、殉情悲剧……使戏剧矛盾冲突,人物形象,故事情节,内心活动,感情酝酿,角色塑造,一应俱全,民族特色自然而然就在闪耀流淌其间。

不论是“青梅竹马,两小无猜时的憧憬;青春年华,舍生忘死的追寻”,还是“岂只是化为彩虹的情侣,分明是万古不灭的人间真情”……云南壮剧《彩虹》中“对白”和“唱词”中比比皆是生动比喻,无一不渗透出浓郁的“壮味”。地道、自然、真实的壮族风味,在“陇端街”对歌一段戏中,导演别出心裁地不按照剧本所写的唱词,而把生活中真正的壮族山歌运用入戏,也为全剧增色不少。

表演上尽量多用壮剧传统的步伐动作,对白较多采用厚朴自然的生活语调,音乐上采用了大量壮族山歌调子,既不失创造性的发展,又始终保持着浓郁的壮味。服装设计上线条粗犷美观,色彩对比强烈,图案古朴简练而富于象征意味,充分展现了壮族服饰的鲜明特色。布景将壮乡山水的秀丽尽收于舞台,悦目清心而富于情韵。配合融洽、自然流畅。整个舞台艺术呈现出一种综合美感,境界较高、诗情画意、色彩浓郁的审美戏剧。

笔者认为,美中不足,是因为该剧侧重于抒情写意,或许又使整个演出显得不够凝重厚实,侧重于以美悦人,或许又使人物刻画方面不够深刻细腻。

《彩虹》开创由壮族民间叙事长诗《逃婚调》(又名《幽骚》)改编为云南壮剧剧本的先河,在艺术上的突出特点是强烈的象征意味与抒情性,全剧空灵洗练,充满诗情画意。相对原叙事长诗《幽骚》,剧本在立意上进行了进一步的升华,把单纯地追求爱情自由提升到人性的觉醒,充分发挥云南壮剧的优势和长处,点石成金,画龙点睛。最终,“源于生活,又高于生活”。特别是提炼出了“彩虹”这一贯穿全剧的总体意象,功不可没,有独辟蹊径之感。剧本还增设了一些必要的人物和场面,重新设计了“号姑娘”“阿花代嫁”“鸟兽为邻”“化虹”等既新鲜又充满美感的戏剧情节,使全剧充满“彩虹喝水的地方多么令人向往,至死不渝的爱情多么令人倾心”……荟萃如此这般鲜活的富宁土戏之天地灵气,将男女主人公心心相印的炽热爱情和无所畏惧的反抗精神推到了一个戏剧化的崭新高度。

2.2 诗意化

《彩虹》以其歌舞兼备的特色,营造“诗情画意”的审美效应,突现“赏心悦目”的艺术魅力,可谓“匠心独具”“殚精竭虑”。诗意化,戏剧化的“彩虹”抒情意象的提炼与升华,体现在剧作“一剧之本”的剧作家刘诗仁先生创作意图之上。“重写意传神,轻辅陈叙述,重内在感情的挖掘,轻表面的矛盾冲突”。(刘诗仁语)全剧不遗余力地营造空灵洗练,写意传神的意境和沁人心脾,馨香四溢的抒情性。

《彩虹》有“两重象征”。一是男女主人公气贯长虹般的悲壮情怀;二是现实到理想的升华与美好追求。剧中,散文诗般的台词和道白,让男女主人公心心相印的炽热爱情和永不言败的反抗精神,提升到一个新的高度,“闪烁着理想色彩的英雄主题”。(著名壮族文学家黄懿陆语)

“彩虹喝水的地方”,人与自然和谐相处,其乐融融的场面,无边的幸福感,满足观众心理需求。“奔向彩虹”的结尾,既是点题,又破题。首尾呼应,全剧终结于一种诗意隽永的韵味之中,淋漓尽致地表达《彩虹》的主旨意趣。较好的再现“一幕幕优美动人的场景,一缕缕沁人心脾的诗情,一番番善恶美丑的较量,一曲曲风味浓郁的乡音……”情景交融,诗情画意的意境。抒情写意的剧本,以美悦人、以情感人。

三、写意传神的艺术象征

3.1 写意性

壮剧《彩虹》在抒情性、写意性、象征性和诗情画意的整体风格上,颇见功力。编导者,设计者,大胆突破,精彩创意,将现代舞美设计,融入传统舞台包装,既注意“形”,又在意“意”,将精彩内容,生动故事,装入云南壮剧的这一传统的民族艺术形式,同时积极“推陈出新”,运用现代的戏剧创作手法,在现实的题材中,以鲜明的强烈色彩,符号艺术象征等技巧,来表现神话现实的意境和美好的理想。在有限的时空画面中,感受到丰富广阔的壮乡生活。古今结合,使剧作的人文底蕴,更加丰厚朴实。

写意性体现在故事情节的本身和舞美设计的装饰性线条和壮乡风物元素图案、体现出壮乡美景。陇端街的场景、朵比家的实景、全意虚拟化,写意化。隐去的场景,给主演留下巨大的表演空间。特别是第四场,只用湖水浩渺、山峦隐约,云霞满天的天幕映衬“彩虹喝水的地方”这一“人间仙境”。

在第五场中,根据剧情需要,设置极具装饰性的“耻辱柱”和“虎头牌”,象征土司统治的权势与黑暗。最后,在暴风骤雨中,运用频闪灯,使“耻辱柱”和“虎头牌”,轰然崩塌,随后雨过天晴,天幕上出现一弯凌空飞挂的彩虹,众乡亲目送着朵比、沐郎向着彩虹升起的方向,一步一步走去。整个舞台,表现以写意为主,总体上空灵缥缈,却又虚实结合,配以少量实景,给观众留下美好而深刻的印象。在写意性上,第一场中用黑色为主,用银色绘制具有壮族“蛙饰”图案的“号符”。(旧版中的“号字红绸”,即壮族民间刺绣的花腰带。)是黑暗势力的代表。

3.2 象征性

壮剧《彩虹》,其艺术手法和美学意蕴上最大的特色是象征。“彩虹”意象,是剧本的灵魂与精髓。全剧紧扣主题,突出特色,以完美的艺术创作,展现《彩虹》作为云南壮剧“精品剧目”魅力四射的艺术风采。

在第一场中,壮族干栏式建筑与木棉花,梯田组合,运用“动、静、虚、实”的舞台景物幻化,勾勒出一幅幅南国壮乡的美丽风景,展现壮家儿女的生活场景,是自由自在,和谐幸福的宜居地域与诗画人生。

第二场中,以底幕为“黑色”的星空幕,用8条象征土司权势的“号符”在梯田景象的后上方,通过场景变幻,在舞台瞬间“变形”,成为一个象征“牢笼”似的造型图案,8条“蛙饰号符”犹如8条绳索,捆绑壮家儿女的双臂和束缚骆越子民的心灵。舞台场景,从自由幸福的美好画面,变为土司统治的“黑暗年代”。这种视觉与心理的巨大落差,引发观众心灵与情感的激烈碰撞,产生引人入胜的艺术磁性与魅力。

第三场,用布景在梯田前,装饰“枯藤老树”,底幕“全景”,呈现一幅荒郊野外的凄凉悲情场景,以此唤醒观众对土司黑暗年代的无比憎恨,以及对被压迫的壮族人民的深切同情。

第四场,以壮乡美景,象征壮族人民在土司淫威统治下,贫贱不能移,威武不能屈,富贵不能淫,奋力抗争,追求“无忧无虑”“彩虹”之乡的决心与信念。在“黑色”布景为底,手绘一条九曲十八湾的小河,穿越梯田潺潺流淌,依旧一派壮乡田园风光。象征壮族人民追求自由之路的艰难坎坷,营造心酸屈辱,悲痛欲绝的艺术氛围,感人肺腑,催人泪下!

第五场,在“黑色”背景之下,突出“虎头”图腾牌案、铁链、“耻辱柱”,通过灯光切换,塑造出凄惨、恐惧、残酷、狰狞、惊悚的土司刑台法场。壮锦与梯田以及象征自由、幸福生活的彩虹,当土司开刀问斩,用刑动刀之时,用夸张的手法,结束演出,让男女主角消失后,出现在有“彩虹”升起的地方。这个生命“亮色”与“光明结尾”,让观众为之一掬热泪,不禁为之哭泣,甚至热泪盈眶,悲从心来,痛不欲生。

从《彩虹》呈现的舞台形式看,该剧强化创作理念,传承“云南壮剧”传统文化为舞美主题元素,以壮族文化壮锦作为“彩虹”意象的主色调,以富宁壮族稻作文化——梯田为舞台平台,以壮族图腾(虎头、蛙图腾等)象征封建土司对壮族子民的集权统治和残酷压迫。以黑色象征壮族人民生活在土司管辖的黑暗统治之下,以浓郁的民族性,独特的地域性,写意的象征性,歌舞的抒情性,作为“文化符号”,贯穿全剧始终。

《彩虹》在艺术上的突出特点是重写意传神,轻过程铺叙,重思想开拓,营造一种空灵洗练,充满诗情画意的戏剧情境。《彩虹》增添了一些必要的人物和场面,特别重要的是提炼出了“彩虹”这一贯穿全剧的总体意象,使全剧增加了极具象征韵味的灵气。以此紧扣《彩虹》一剧的主题与灵魂,贴近壮族文化艺术的特色,反映出西南边陲壮家儿女,追求幸福、美好、和谐生活的夙愿,向往“彩虹”喝水的地方的人生憧憬。既能体现土司统治时代,对壮家百姓残酷压榨,又能体现云南壮族文化的博大精华,源远流长。

四、空灵洗练的美学意蕴

4.1 抒情性

在第一场“童年的歌”中,着力突出“小朵比”和“小沐郎”青梅竹马,两小无猜的少年儿童,天真无邪的情趣美。尤其是他俩从小对壮族民间传说中,“彩虹喝水”的地方的憧憬与向往。场景鲜花盛开,景色绚丽,壮乡干栏,梯田组合的田园山水美景,富于诗情画意,让观众感到别开生面和格外清新,在赏心悦目之中,渐入佳境,品味人生。

在第二场“不移的情”中,把壮家的陇端街,搬上舞台。群众性的场面,直接用地地道道,原汁原味的壮语和富宁山歌曲调演唱,十分接地气,又是原生态壮族山歌艺术的生动形象展现。继承云南壮剧“半壮半汉”唱腔的艺术传统,使观众大有身临其境,与“歌圩”“零距离”接触之感。

在众男女青年欢天喜地过“陇端节”的喜庆氛围中,披头散发的疯女人阿花,土司的“蛙饰号符”突然出现,使剧情陡然突变。配之以“啊……毒蛇窜进池塘,要驱散鸳鸯;饿虎闯进寨子,要叼走羊羔”的幕后伴唱,让欢乐的氛围,降到冰点零度。朵比冲破土规,毅然摔下“蛙式号符”的唱白念词中,以刚劲有力的身段动作表现,突出土司统治下,壮族人民的觉醒,强烈的反抗性,不屈不挠地顽强抗争之心,一览无遗。风云突变,一波三折,戏剧冲突和反差效果以及祸从天降,“三重碰撞”,造成强烈轰动的剧场戏剧效果,扣人心弦,引人入胜。

4.2 歌舞性

在第三场中,管家和家丁抬着花轿,来强娶民女的舞蹈中,运用云南壮剧传统的丑行“抢亲逼婚矮桩步”表演,让观众感到土司头人的滑稽可笑,妙趣横生,无情嘲弄鄙视封建丑恶势力,并与朵比的凛然正气,宁死不屈,形成亦庄亦谐的强烈对比,在崇高与滑稽的美学映衬下,完成舞蹈美学范式的艺术使命。在这里,所谓的“花轿”,就是两条大红绸束代替。“虚拟化,写意化”的红绸,象征“大红花轿”,不仅为舞台艺术表演提供展示空间,也给演员的发挥,提供方便,使偌大的舞台,变得鲜活灵动,生活情趣浓厚。

在第四场中,小天鹅、小凤凰、小花鹿、小白兔的舞蹈中,采用三拍子的音乐节奏和优美动人的姿态,展现两个主人公与祥鸟瑞兽相睦相处的和谐美妙的情景,尤其是那一份“彩虹喝水的地方”的宁静与安详,仿佛梦境般的天国与圣洁的伊甸园。

在朵比下湖沐浴的表演中,采用较为现代的“柔姿舞”,再以从四面八方飘出来的五彩缤纷的水泡为映衬,把“水珠点点闪粼光,姑娘戏水湖中央。水底鱼儿来做伴,疑是仙姬下帝乡”的优美意境,表现得美不胜收,令人心驰神往。

最后一场,主题歌这样唱道:“啊……彩虹,彩虹,你是天上的神龙,在你低头喝水的地方,万类无忧乐融融。古老的传说,祖辈的向往,世世代代苦追寻,人间乐土在何方?”歌声淋漓尽致地体现了壮族人民对美好、幸福、自由的不懈追求

4.3 表演性

在壮剧《彩虹》中,塑造得最成功的女性人物形象,就是美丽善良,英勇顽强的壮族姑娘朵比。朵比的人物性格,伴随人世的年龄的增长,叛逆性、反抗性、斗争性、越发增强。对爱情的忠贞不渝,对自由的坚贞不屈,对死神的无所畏惧,让她选择以死抗争,至死无悔。舞台上的朵比,人物形象丰富,性格圆润,仙女一般漂亮,仿佛陇端街上的一朵木棉花。鲜红艳丽,热烈火红,有崇高美的正能量,以及英雄人格的阳刚美。

第一场“童年的歌”中,朵比是个六、七岁的壮族小姑娘。扎着一对朝天辫,只挂一个红兜肚,下身穿条小短裤。开场时,她在山坡上采撷野山花,此时传来小伙伴沐郎的优美笛声。放牛娃与采花妹,玩起“过家家”。朵比为受伤的小凤凰包扎伤口,与沐郎在芭蕉叶下躲雨等情节,表演到位,天真无邪。她说:“沐郎哥,你真像头小牛!”的台词道白,童趣盎然,令人爱怜。青梅竹马,两小无猜的韵味十足,观众无不为之怦然心动。此场中的表演,从儿童的化妆造型,到稚嫩的声音,蹦蹦跳跳的儿童动作,天真自然的面部表情,塑造出一个童稚未泯、天真烂漫、纯洁无瑕的壮家少女美好形象。

第二场“不移的情”中,朵比已经长成一个二十多岁的大姑娘,一个清水出芙蓉的大美人。倔强不屈的她,正与沐郎处于热恋的甜蜜之中。不料,祸从天降,风云突变。土司的兽性,在扼杀壮家女的人性。风流成性,淫心不死的土司,把“蛙形号符”套在朵比的头上。按照土规,七天后,朵比就得被迫硬逼“嫁”进土司府为妾为奴。光天化日之下,逼良为娼,强抢民女。众人惊呆,而此时此刻的朵比,木然而立之后,继而愤怒而坚定地扯下“蛙形号符”,揉成一团,毅然决然,义无反顾,扔在地上,踩在脚下。怒火满腔,但心如止水。动静交融,浑然一体。为怒吼满腔,酝酿感情,做好铺垫。

朵比发出宁死不屈的歌唱与“誓言”:“说什么今生遭雷打,说什么来世做牛马,五牛分尸我不怕,横眉冷眼对官家”。“这‘蛙形号符’是铁锤呀!砸碎了多少柔嫩的花。难道勒少(壮语:姑娘)不是人,任人踩踏似泥巴!宁遭天雷打,不让人践踏。宁可变牛马,不进土司家。”表演者唱这段唱腔时,铿锵有力,掷地有声,字字血、声声泪,就像从胸膛射出来的一颗颗仇恨的子弹,仿佛要摧毁整个黑暗的旧秩序恶势力。辅于“横眉冷对千夫指”的身段动作和坚定不移的面部表情,把朵比刚强果断,不甘凌辱,视死如归,正气凛然的性格特征,淋漓尽致,惟妙惟肖地表现出来。

第三场“迷茫的路”,朵比与沐郎,逃婚出走,去寻找传说中“彩虹喝水的地方”。在“双双携手离乡井、穿莽林、越深箐……”一段披荆斩棘,逃难前行的唱段中,运用“圆场”“碎步”“搓步”“崴步”“快步”“大跳”“跌朴”“卧月”等舞蹈身段和动作,将出逃途中坎坎坷坷、“行路难、路难行,行行复行行”的情境演绎得惟妙惟肖,男女演员,配合默契。

第四场“难全的愿”,在“彩虹喝水的地方”,与祥瑞兽吉祥鸟为邻,和睦相处的舞台表演中,朵比的表演充满纯洁无瑕的爱意和柔情。“湖水沐浴”一段戏中,灌注“柔姿舞”“太空步”等现代舞蹈元素,让观众陶醉在“自由自在浴春光”这一美妙而浪漫的情境之中,令人心驰神往,无比憧憬。情景交融,直抵人心。

在第五场“不屈的心”中,朵比与沐郎因思乡恋母,不幸落入土司恶霸之手,被土酋豪强苛以酷刑重罪,五花大绑捆在土司衙门前的“虎头牌”图腾前,示众游街时,朵比的表演,不论是身段造型的优美,还是声情并茂的念唱,把朵比对美好生活的向往,面对强权邪恶势力永不低头的决心,表现到位,活灵活现,令人感慨万千。

全剧达到云南壮剧艺术表演的高潮,紧扣主题,具有乡土民族特色,又彰显剧本的审美追求,营造出摄人心魄的艺术魅力。壮剧《彩虹》堪称:“平民视角演绎壮家男女爱情的悲欢离合,展现二百年前土司年代历史的沧桑画卷。南国壮乡边地的生死苦恋,拨动各地观众心灵的七彩情弦”……

结 语

《彩虹》是一台集欣赏性和艺术性为一体的歌舞壮剧,反映一对壮族青年不畏土司老爷的强权所迫,最后化为一道美丽彩虹的凄凉故事。剧中,那原汁原味的壮族山歌,上下飘飞的手巾舞,清脆嘹亮的棒棒舞,热烈的场面,凄美的故事,让人回味无穷。该剧的长处是以美悦人,以情动人,着力开掘人物的情感轨迹。不论是“半土半汉”的念白,还是原汁原味的山歌,或者载歌载舞的表演,给人强烈的观赏性和赏心悦目的美感。

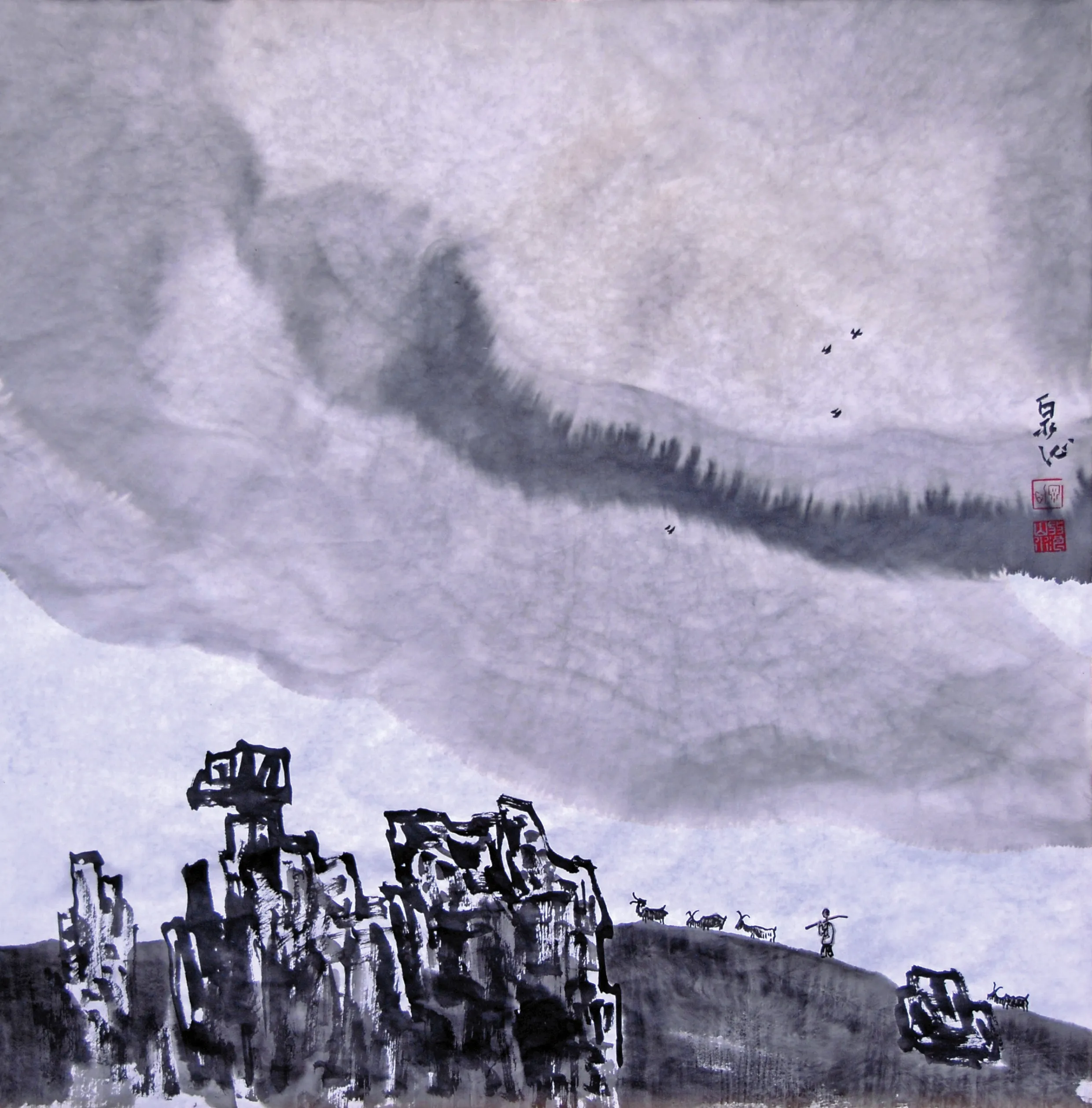

云之一 纸本水墨 温泉沁

就剧本创作而言:著名壮剧作家刘诗仁堪称“云南壮戏《彩虹》之父”,最大的特色就是空灵洗练,写意传神,歌舞兼备,诗情画意。一个个美不胜收的场景,一次次起承转合的剧情,一曲曲清新悦耳的乡音……都是源于壮乡生活的真实写照。从整体上看,《彩虹》的戏剧冲突,主要是偏重于人物内心世界的波澜起伏,而不是情节故事的剑拔弩张。笔者认为,成也萧何,败也萧何!美中不足,恰恰是因为该剧侧重于抒情写意,或许又使整个演出显得不够凝重厚实,侧重于以美悦人,或许又使人物刻画方面不够深刻细腻。

一言以蔽之,一缕缕沁人心脾的芬芳诗情,一声声宛转悠扬的甜蜜山歌,从一幅幅优美动人的歌舞画面中激情澎湃,渗透出来,馨香四溢。戏中有画,画中有戏,寓情于景,情景交融,达到美不胜收的艺术境界,留给观众强烈的审美快慰。正如云南著名剧作家包钢的诗歌所赞美的那样:

“南国日暖花信早,乐见喜闻传《幽骚》。诗情文赋新格调,雨后《彩虹》分外娇。”

龙符 壮族,云南省文山壮族苗族自治州文山市人,云南民族大学中文系本科毕业,文学士学位。大学教师,现供职于文山学院图书馆。云南省壮学会副秘书长,文山州文联文艺评论家学会副会长兼秘书长。著有20万字影视评论专著《中国当代影视作品艺术论》一书(未刊稿),获全国电影评论奖5次,全省4次。发表电影电视评论在《文艺报》《中国电视报》《当代电视》《电影评介》《云南日报》《云南文艺评论》等各大报刊共200篇。

责任编辑:万吉星