视点

视点

1 上海静安发布“中小学班级微信群公约”

上海市静安区教育局最近发布了《静安区中小学班级群建设公约》。“公约”规定,班级微信群依法实行实名制管理(用于识别联系对象),群成员一般由班主任、任课教师、家长组成,进群家长应为学生的法定监护人。“公约”还规定,班级微信群内杜绝任何形式的广告、拉票、红包、集赞等与学校、学生无关的内容;杜绝群内通报点名、批评学生、公布成绩或排名等。

摘自“中国教育网”

点评:如今,几乎所有的班级都建立了微信群,以求家校联系方便。可是,有一些家长(包括少数教师)将微信群变成了表现自己的舞台。今年教师节期间,一篇名为《家长群里的戏精们,你们够了》的帖子在网络上广为传播,帖子里写到了很多家长微信群里的“庸俗”现象,引起了很多家长的共鸣。因此,笔者要为《静安区中小学班级群建设公约》点赞,并呼吁其他地区的教育主管部门效仿,尽快出台类似的管理规定。微信世界广阔,但不是自我表现的舞台,请放过这个用来加强家校联系的工作群,还教育一方清净。

2 小学生用大数据分析苏轼遭质疑

10月9日,一篇名为《当小学生遇见苏轼》的文章被发表在公众号“清华附小2012级4班”上。很快,此文刷爆朋友圈。《大数据帮你进一步认识苏轼》《苏轼的旅游品牌价值》……很多人都没想到,这样“深沉”的题目是出自清华附小六年级小学生之手,这也为他们赢得了“史上最强小学生”的美誉。但赞誉背后,“文章是否反映了小学生的真实水平”“家长和老师的参与有多少”等问题,也引起了热议。

摘自“新浪网”

点评:曾几何时,我们惊羡于欧美小学生就能“写论文”。如今,我们的小学生也做到了,这是我国教育事业可喜的进步。至于这些论文遭到质疑,笔者也可以理解,毕竟这些论文里有着无数无法掩饰的“家长痕迹”。在笔者看来,“写论文”的目的是让孩子们养成勤于思考、博览多读的学习习惯,并非展示孩子们已经具有了多么高深的见识、掌握了多么精妙的研究手段。从这一点上说,消除质疑的唯一办法,就是要让“写论文”成为小学生的“常态作业”,而非是一学期一次乃至一年一次的“展示作业”。唯有如此,才能让“写论文”回归其教育目的,否则“写论文”难免会重蹈“家庭作业”变“家长作业”的覆辙,从而变得毫无意义。

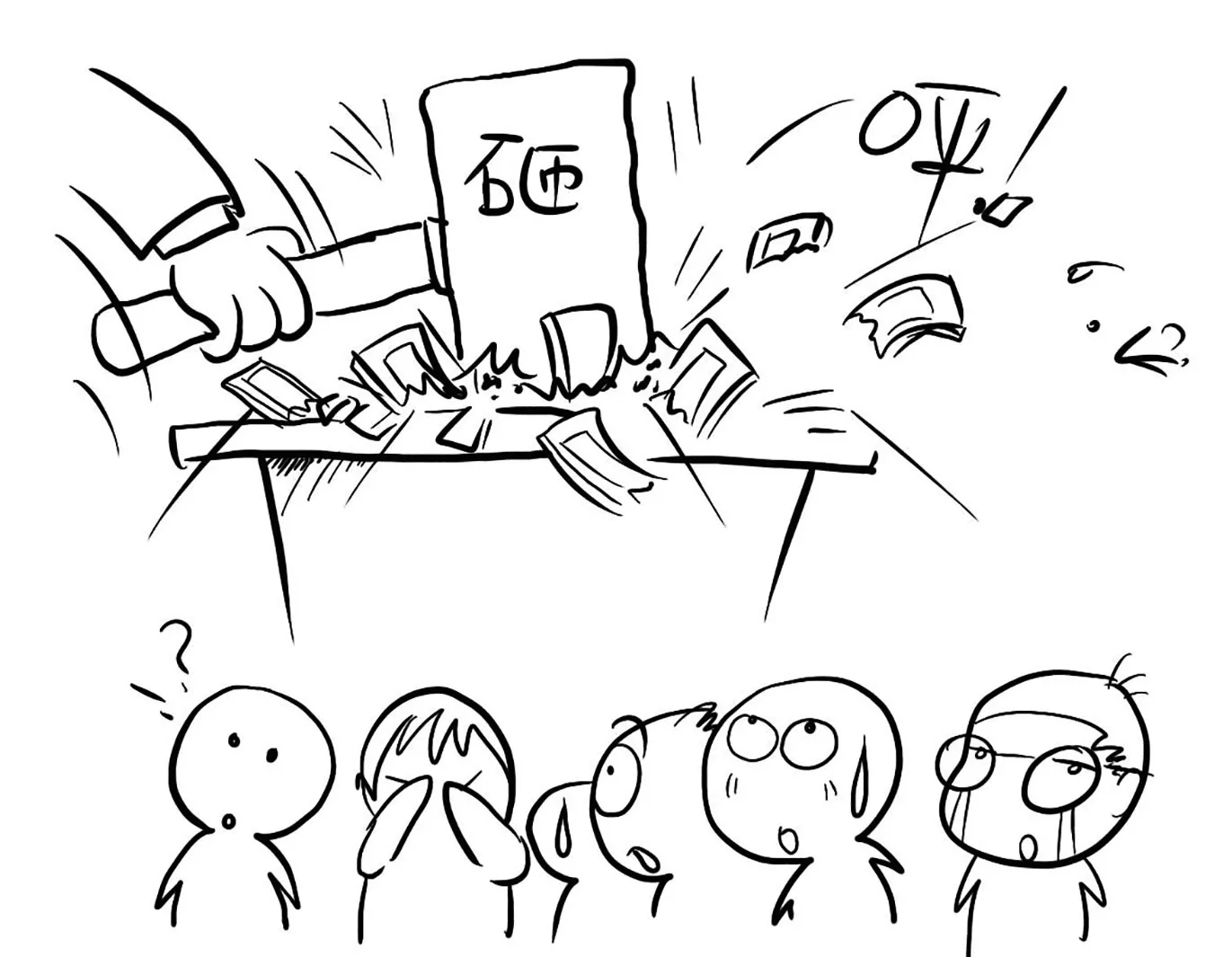

3 河南某中学办“手机销毁大会”

近日,河南省南阳华龙高级中学在操场举行了一场“手机销毁大会”,数十部从学生处没收来的手机被铁锤砸毁、投入水桶。学校方面称,这样做是为了让学生好好学习。有律师表示,此举涉嫌损害私人财产,并不可取,可以采用代学生保管、放学后交还的方式来处理。10月12日上午,南阳市宛城区教育局一名工作人员称,“目前,教育局已经给该校下发了整改通知,督促其尽快处理”。

摘自《北京青年报》

点评:公然砸毁别人手机,显然涉嫌损害私人财产;还要举行“手机销毁大会”,这更是明目张胆、肆无忌惮(法律术语谓之曰“情节严重”)。“为了让孩子好好学习”,多么冠冕堂皇的理由——让孩子好好学习的方法有千万种,为何非要选择这么一种涉嫌违法的方法?原因无他,这是要在孩子面前“示威”,从而掩盖自己缺乏教育智慧的弱点。笔者认为,这则新闻也为天下所有教育者们提了个醒:教育被称为是阳光下最高尚的事业,容不得丝毫违法乱纪的行为;教书育人需要的是春风化雨般的教育智慧,而不是好勇斗狠的“严刑峻法”。

4 小学生1年读3600万字真的好吗?

根据教育部的要求,小学毕业生的阅读字数要达到100万字。可据媒体报道,在苏州工业园区翰林小学有个五年级的小姑娘,仅仅在四年级阶段,阅读量就达到3600万字。相当于一年看了36个小学生在六年里要看的书。一年阅读量达3600万字,小学四年级学生创下这一纪录,令人不得不刮目相看。但也有论者质疑:这样的“阅读”真的好吗?

摘自“人民网”

点评:一年阅读量达3600万字是什么概念呢?笔者试着计算了一下。一年有365天,如果平均一天安排16小时阅读时间,共计是350400分钟,这样算来,每分钟要阅读一篇一百字左右的文章,才能完成3600万字的阅读量。也就是说,要么这个小姑娘是个能够一目十行乃至能走马观碑的天才,要么这3600万字只是小姑娘的师长用来博眼球的数字游戏。多读书是好事,但是为了多读书而多读书就不可取了。笔者只想对孩子们说,读书的目的是“我读懂了”,而不是“我读过了”;更想对孩子的师长们说,让孩子读书是为了增加他们的知识积累,而不是为了增加你们的知名度。

(责编 马建军)