过劳相关案件的法律分析*

—— 以中国裁判文书网相关案例为对象

宋 敏

(青岛科技大学 法学院,山东 青岛 266061)

[劳动法律研究]

过劳相关案件的法律分析*

—— 以中国裁判文书网相关案例为对象

宋 敏

(青岛科技大学 法学院,山东 青岛 266061)

本文通过因过劳致病、致死相关案件的检索与溯源,基于基本信息的统计结果对案件案由、性质、受害人情况、法院判决等进行的实证研究,发现劳动者难以证明过度劳动与死亡之间的因果关系,以及工伤认定受到“48小时内”死亡的约束,是民法和行政法对过劳的认定标准和法律救济面对的困境。建议尽快完成对过劳认定的医学支撑、明确立法价值取向、进一步完善相关法律规定。

过劳;救济;侵权;工伤

一、引言

过度劳动导致劳动者身心俱疲,长此以往会引发心脑血管等疾病,以及造成精神障碍,严重者会突发猝死、甚至抑郁自杀(黄河,2010;王丹,2011;孟续铎,2014)。[1][2][3]这些年诸多媒体都报道了职场中那些因长期过劳、加班等引发的“过劳死”事件。根据相关研究报告,我国劳动者的年工作时间约2200小时,九成行业周工时超过40小时,过半数行业每周加班4小时以上,住宿和餐饮业劳动者平均每周工作时间长达51.4小时,建筑业、居民服务、修理和其他服务业分列二至四位,且以上四个行业均已超过法律规定的“特殊行业”周工时49小时界限;交通运输、仓储和邮政以及制造业的工时为48.8小时和48.2小时(赖德胜等,2014)。[4]这还不包括一直在线的数字化职场要求。伴随着经济的发展,正处于收入扩增阶段的中国,由于工作时间不合理甚至不合法导致的劳资纠纷时有发生。尽管国家通过法律规定等方式,对可能引起的过劳问题进行了事前预防,但是众多主客观原因使得法律的规定无法有效落地。因而,事后救济似乎成为倒逼过劳问题解决的唯一办法。我国法律对过劳导致的伤害、过劳死事后的救济作用和效果在实践中的真实状况如何?本文将通过案例信息检索与汇总的方式进行计量分析与内容分析,重点关注过劳法律认定的标准与困境,并提出相应建议。

二、案例的基本信息

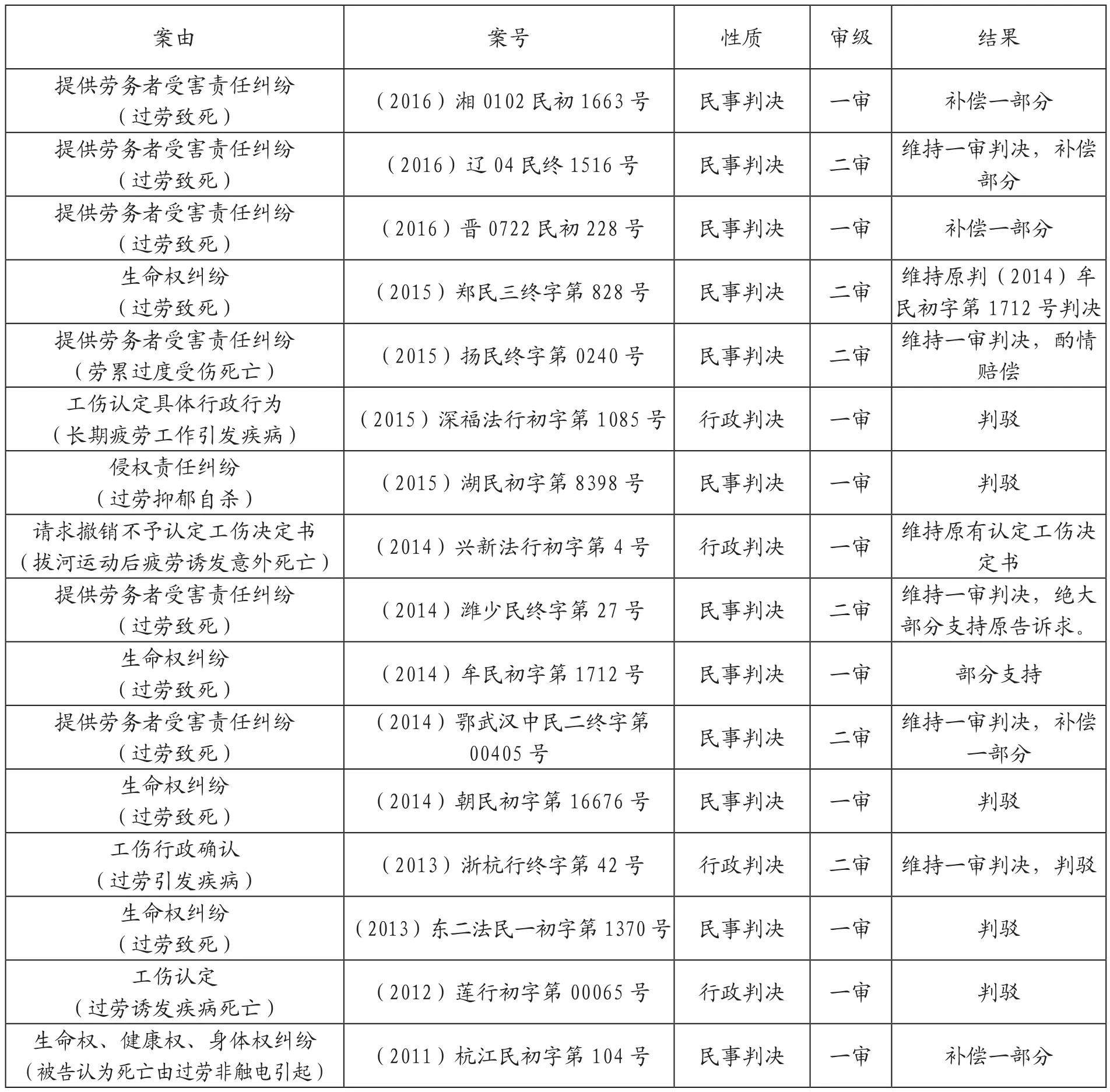

在官方授权发布各级法院司法文书的中国裁判文书网上,笔者分别以“过劳、过劳死、侵权、工伤、精神抑郁”为关键词多重搭配进行检索。截至2017年5月6日,共检索出公开上网的裁判文书16篇。从时间上看,16篇文书集中在2011年至2016年,涉及全国12个省份。从案件性质上看,主要分为两类,即民事案件和行政案件,分别为12件和4件。从审级上看,二审为6件,一审为10件,其中(2014)牟民初字第1712号案件与(2015)郑民三终字第828号系同一案件的两级诉讼。从案由上看,民事案件中以过劳引起的生命权纠纷为由的有5件,因过劳引起的提供劳务者受害责任纠纷为由的6件,因过劳引起的侵权责任为由的1件。上述12件案件虽然案由各有差异,但均为侵权法律关系,即:当事人是以侵权为救济方式起诉,其中致死侵害的是生命权,伤害侵害的是身体权、健康权。在这12起民事案件中,有基于劳动关系而提起的侵权之诉;而以提供劳务受害责任为案由,往往是受害者与侵害人之间非劳动关系所致。在4件行政案件判决中,全部是受害者不服不予认定工伤的意见为由起诉的,即以认定工伤为救济方式起诉。其中认定工伤的原因是劳动者因过劳引发疾病进而死亡。从受害人情况看,大多数从事的是体力劳动。从判决结果上看,一审法院判决驳回原告所有诉求的为5件,部分支持原告的为1件;二审法院维持一审判决的为6件,其中有5件是一审法院部分支持受害一方诉求,完全驳回原告诉求的为1件(详见表1)。

表1 案件性质及法院判决情况

三、当前民事判决对过劳侵权的认定标准及困境

(一)对传统过劳侵权的认定

1.认定标准及其困境

在所有检索出的16件案件中,民事案件实体问题涉及到的法律主要有《侵权责任法》、《民法通则》、最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》(以下简称《民通意见》)、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《人身赔偿解释》)、《劳动法》、最高人民法院《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》(以下简称《精神赔偿解释》)等。[5][6][7]上述法律是我国目前关于侵权及损害赔偿问题的主要规定。

从民事案件判决所适用的法律条文上看,《侵权责任法》主要集中在第六条、第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十七条、第三十五条。其中,第六条为侵权责任构成问题,强调的是行为人的过错;第十五条是侵权责任承担方式问题;第十六条和第二十五条为侵权损害赔偿费用及支付方式问题;第二十二条为精神损害赔偿问题;第二十四条为无过错责任问题;第二十六条为侵权责任分配问题;第三十五条为劳务关系中责任承担问题。涉及到的《民法通则》第一百三十二条和《民通意见》第一百五十七条均为说明无过错责任的分担及补偿问题。而涉及的《劳动法》条文是第四十一条,关于加班时间的规定。就上述规定而言,以侵权为由提起关于过度劳动导致的伤害或者死亡的诉讼,主要涉及到过劳的法律定性和救济。其核心是行为人的行为是否有过错、是否构成侵权。但是总体来说,原告胜诉率不高,法院一般是直接驳回,最多为小部分支持或者直接用公平原则判决受益方进行适当补偿。究其原因,主要是认定一项行为构成侵权,按照一般侵权责任理论必须具备四个要件即:存在违法行为、行为人有过错,发生了损害后果、以及违法行为与损害后果之间存在因果关系。违法行为是行为人违反法定义务、法律禁止性规定而实施的作为或不作为;过错是行为人实施违法行为时对损害故意或过失的主观状态;损害事实是行为人的行为侵害了他人的人身或财产权利并产生了损失的客观事实;因果关系则是指损害是由行为人违法行为引起的。根据一般侵权责任的举证原则“谁主张、谁举证”,劳动者主张过劳是侵权造成的,必须证明上述4个要件。

第一,是关于行为违法且主观过错问题。劳动者一旦入职,相对于用人单位,往往处于被支配、被组织的地位,形成了对资方的隶属性。用人单位从经济利益角度出发,主观上有强迫劳动者超时、超负荷劳动的动机,劳动者必须服从用人单位带有强制性的过“度”工作安排,就会产生过劳的事实。然而,对行为违法的认定存在困难。因为单位违法行为往往比较“柔性”,一方面,单位通常不会直接强迫劳动者加班。单位将工作分配给劳动者之后,劳动者用多长时间做完,就成了劳动者自己的事情。因而,一旦工作比较多,又要限期完成,主动超负荷劳动就变得必然。另一方面,用人单位具有工资分配权,相当多的用人单位在薪酬体系设计上采用了混合计酬制度,即以计时工资作为底薪,在工资总额中所占比重很小,占比重较大的则是奖金、津贴和加班费等。劳动者如要获得相对较高的收入、得到用人单位认可乃至奖励、晋升,自然有付出更多时间和精力的动力。因而即使加班或者超负荷劳动,劳动者也很难拿出相应的直接证据。

第二,关于违法行为与损害后果之间的因果关系问题。根据我国侵权法理论,其损害也就是损害后果,是指因他人的加害行为或其他物的危险发生而对受害人产生的人身或财产方面的不利后果,通常是指来自于外界的人身损害。在劳动关系或者雇佣活动中,这种损害一旦发生,雇主将要根据过错责任大小相应的承担赔偿责任。就目前上述过劳死案例来看,劳动者死亡往往源于心脑血管疾病等内生疾病,但心脑血管疾病发病诱因众多,劳动者长期超负荷劳动得不到良好休息仅仅是诱因之一。一个必须正视的问题是,劳动者死亡的地点往往不在工作岗位上。因为劳动者在长期超负荷劳动而感觉不适的情况下,通常采取回家休息吃点药的做法,极少选择第一时间去医院就诊。因此,死亡往往发生在家中,一旦用人单位不认可劳动者超时、超负荷劳动,劳动者又无法证明超时、超强度的劳动与其疲劳蓄积致病致死之间存在因果关系,自然很难得到侵权法上的救济,侵权法的矫正功能、惩罚、教育功能也无法实现。因而劳动者如何证明加班事实以及劳动强度是关键所在,也成了劳动者的羁绊。

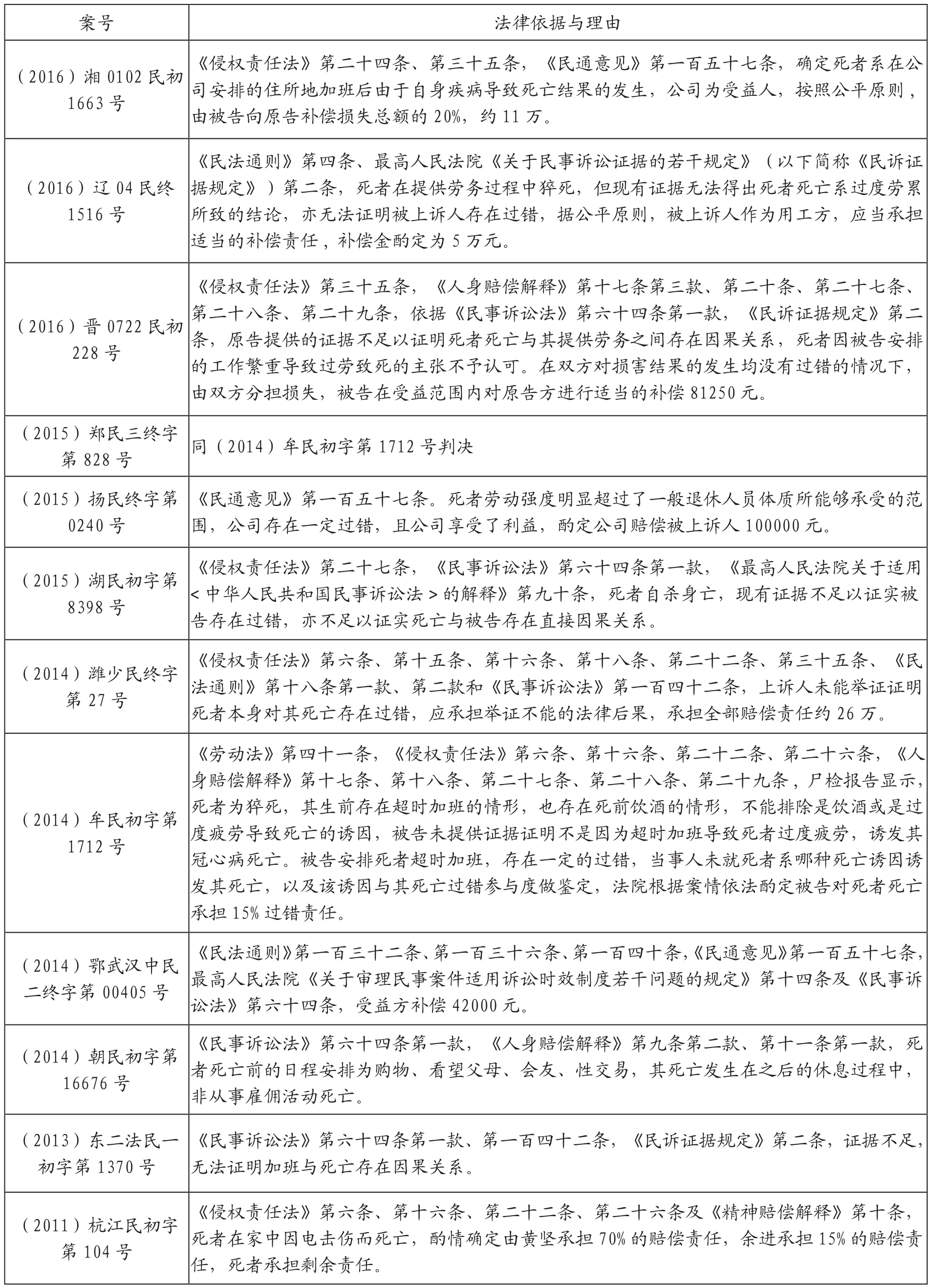

在笔者检索的侵权案例中,上述问题非常明显。只有(2014)牟民初字第1712号判决中死者亲属证明了死者加班事实的存在,并在(2015)郑民三终字第828号判决中加以确认,从而使诉求得到部分支持。而(2015)扬民终字第0240号判决中,由于死者在雇佣活动中身体不适送医,出院后死亡,法院经审理认定了“死者劳动强度明显超过了一般退休人员体质所能够承受的范围,公司存在一定过错,且公司享受了利益,酌定公司赔偿被上诉人100000元”(详见表2)。(2014)潍少民终字第27号案的死者是受单位指派,在盛夏时节开车前往外地送货,在送货途中因为高温引起身体不适导致死亡。由于死者在发病以及死亡时均处于雇佣活动过程中,且雇主不能提供证据证明死者对其死亡自身存在过错,因而法院认定死者的工作与死亡之间存在因果关系,依据侵权责任法的相关规定支持了死者亲属的全部请求。换句话说,如果该案死者的死亡不是发生在雇佣活动过程中,而是下班后或者其他时间,其亲属诉求很难得到全部支持。

2.民事救济的困境

对过劳的民事救济同样存在困境。是否有证据证明侵权行为与损害后果之间存在因果关系,对受害者而言其救济方式亦不相同。在民法中,若行为人因过错造成相对方的损害、损失,需要进行弥补应该使用的救济方式是赔偿,一般分为人身损害赔偿、财产损害赔偿和精神损害赔偿,以赔偿金形式体现。赔偿强调的是行为人有过错,具有惩罚的性质,不仅是弥补受害人损失,更侧重惩罚责任人,数额相对较高。若行为人本身没有过错,但受害人的行为使其受益,为填补受害人的损失,法律规定了补偿责任,即法律从公平原则出发做所的填补性规定。承担补偿责任的个体并没有过错,因而补偿并非否定性评价,同样也以金钱的形式体现。在上述检索到的16份判决中,涉及赔偿和补偿问题案件中,3份为赔偿受害人,5份是补偿受害人。(详见表1)在判决受害人获得赔偿金的三个案件中,受害者亲属均提出了有力证据证明了侵权责任的存在。由此可见,过劳案件中,无论是用人单位让劳动者加班还是超负荷劳动,都是过错行为,只有有力证据证明,受害人才能获得赔偿,对证据的要求较高。关于补偿问题,(2011)杭江民初字第104号案件受害人系洗澡时触电死亡,虽然尸检报告说明的“死亡原因系生前机体处于疲劳、饥饿的状态下,不排除在淋浴时遭电流作用死亡”得到了法院认可,但在最终的判决中关于补偿并未提及过劳问题。在另外4起案件中,受害人亲属并没有有力证据证明用人单位存在过错,但是从当事人认可的证据来看,用人单位或多或少是受益人,基于公平原则,受害人亲属酌情获得适当补偿,补偿的数额强调适度,一般属于法官的自由裁量权范围。因而,假若受害方不能证明过劳与死亡直接的因果关系,应尽量证明为单位工作且单位受益,这样才有可能获得适当补偿。

(二)对长期超时、超负荷工作导致的精神抑郁进而自杀的认定

(2015)湖民初字第8398号判决表明,受害人家属诉称受害人长期加班加点,造成头痛无法自拔,心理负荷过大,抑郁情绪无法释放进而自杀身亡,单位应当承担责任。后其工作单位与家属达成协议,一次性给付各项费用12万余元。但是家属在获得所有款项后,进一步要求单位承担赔偿责任。由于家属无有力证据证明受害人抑郁自杀与过劳存在因果关系,最终败诉。近年来,以过劳导致抑郁自杀或精神疾病为由起诉的案件开始显现,与传统过劳的情形相比,抑郁或精神疾病是过度劳动而引起的过重心理负担进而导致

劳动者精神障碍从而引发自杀,其隐蔽性更强,毕竟在大多数时候,“自杀”乃是出自于当事人的自主选择、出自于其对死亡结果的“故意”追求,雇主无法预测,更无力抵挡。就算在逼迫当事人选择死亡的若干动因中,有某种元素确实源自于“工作”,但明显的“故意”之举,却也足以切断“工作”与“死亡”之间的因果关联。在断裂的因果链条之下,强制雇主团体来承担所有的不利益(给予工伤补偿),显然于理不合。(郑晓珊,2013)若要认定侵权,受害人及其亲属更加难以证明用人单位的过错,无法证明因果关系。[8]

表2 相关的民事案件及判决依据

四、当前行政判决关于过劳工伤认定的标准及问题

笔者检索到的有关过劳问题的行政案件共有4件(见表3),都是过劳受害者及其亲属对过劳引起的伤害或死亡要求认定为工伤,而工伤认定部门不予认定而提起的行政诉讼,结果均是受害者一方败诉。涉及的行政法方面的法律主要有《工伤保险条例》,《行政诉讼法》、《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》(以下简称《行诉法解释》)等。[9][10]检索到的这4份行政判决未认定劳动者的伤害和死亡系过劳引起工伤的原因包括两个方面,第一个方面是受害者无法证明其与用人单位存在劳动关系,即认定工伤的前提是劳动关系存在;第二个方面是证据问题,这与检索到的民事侵权案件一样,一是劳动者及其亲属无法证明单位强迫加班或者分派劳动强度大的工作;二是无法证明其加班或超负荷劳动与伤害或者死亡之间存在因果关系。除了上述两个原因之外,在这4份判决中,2015年深福法行初字第1085号判决非常具有代表性。该案的伤者是在工作时间发病入院抢救,后转危为安。其伤者及其亲属认为伤者的疾病系长期加班、超负荷劳动造成,却没有任何证据证明疾病系因工作原因受到事故伤害,亦无证据显示伤者突发疾病系因长期加班、超负荷工作所导致,因而不能认定工伤。实际上,该案的核心问题也是众多过劳认定工伤案件中的困境,即劳动者虽然在工作岗位上发病,但是在发病后48小时之内未“及时”死亡,就不能认定为工伤。这是我国现行工伤保险条例第15条第二款的规定(广东省工伤保险条例的规定与之相同)。该规定设立的初衷是倾斜保护劳动者权利:只要在工作时间、工作地点发生疾病,无论疾病是否因工作原因引起,只要在48小时内死亡,都可以认定为工伤,无需证明死亡与工作之间存在因果关系。但是在实践中,尤其是过劳案件中,48小时这个分水岭直接决定了是否会被认定为工伤,这无疑给劳动者设了一道障碍。

表3 相关行政案件及判决依据

五、结论及建议

基于对过劳相关案件及公开判决结果的检索,通过信息统计计量及案件内容的深度剖析,本文认为关于过劳的法律认定和法律救济存在以下问题和症结。

(一)缺乏对过劳认定的医学支撑

过劳的成因较为复杂,我国法律目前尚未有直接、明确、清晰的规定。实际上,过劳不仅仅是个法学问题,而是经济学、医学、心理学等各学科的综合性问题(杨河清等,2015)。[11]尤其是从检索的案例来看,无论是工伤还是侵权,都需要证明伤害和死亡引起的原因,而过劳伤害和死亡主要原因往往都是内因。因此,在医学上未能明确界定的情况下,让法律直接对过劳作出界定难度很大。

(二) 对过劳的法律救济不足

由于法律上目前未对过劳作出界定,因而关于过劳的法律救济,缺乏从行政认定、行政补偿再到司法矫正的有效支撑,无论是侵权责任还是认定工伤,难度很大,即二者都必须证明违法行为与损害后果之间的因果关系。一方面,劳动者过度劳动与死亡之间并不存在直接的逻辑关系,违法行为和因果关系都难以证明;另一方面,休息权这一原权与工伤待遇这一派生权之间的因果关系尚未建立,使得过劳的工伤认定也陷入困境。

(三)立法价值取向有待进一步明确

价值取向的选择是立法的首要问题,涉及到立法过程中的理念、普遍原则和目标等,其本质是人类在立法时对所追求利益的取舍问题。尊重和保障劳动者基本权利是劳动立法的基本理念。由于全社会所拥有的“生产资料的份数”少于劳动力是一种常态。理论上讲,即使劳动者充分团结起来也不能完全形成劳动者和雇主之间利益的平衡,必须以公权力维护劳动者的利益。因此,规制过劳的立法,既应当符合法律的一般价值取向,也应有其特殊价值取向。即从给予劳动者倾斜保护的原则出发,强调国家的适度介入,通过法律设计让用人单位承担更多的义务和责任来平衡劳资双方的关系,实现社会公平与实质正义。

[1]黄河.从劳动时间论员工“过劳”现象及其防止[J].中国人力资源开发,2010(09):17-23.

[2] 王丹.中国知识工作者过度劳动问题研究[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2011.

[3] 孟续铎.劳动者过度劳动的成因研究:一般原理与中国经验[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2014:9.

[4] 赖德胜,孟大虎,李长安,王琦等.2014中国劳动力市场发展报告——迈向高收入国家进程中的工作时间[M].北京:北京师范大学出版集团,2014.

[5] 国务院法制办公室编.中华人民共和国侵权责任法[M].北京:中国法制出版社,2013.

[6] 中华人民共和国民法通则[M].北京:法制出版社,2017.

[7] 中华人民共和国劳动法[M].北京:中国法制出版社,2014.

[8] 郑晓珊.日本过劳自杀工伤规制之借镜:从富士康事件谈起[J].中外法学,2013(2):422-439.

[9] 工伤保险条例[M].北京:中国法制出版社,2017.

[10]中华人民共和国行政诉讼法[M].北京:法律出版社,2010.

[11]杨河清,王欣.过劳问题研究的路径与动向[J].经济学动态,2015(08):152-160.

Legal Analysis of Overwork Cases—— Relevant Cases from the Online Judgment Documents

SONG Min

( Qingdao University of Science and Technology, Qingdao 266061, Shandong Province, China )

This paper empirically studies the cause, nature, condition of the victim and judicial decision of the case by means of retrieving related cases about illness and death out of overwork. The dif fi culty for workers to prove the relation between overwork and death and the identif i cation of workplace injury is bound by death "within 48 hours" are standards for civil law and administrative law to prove overwork, and they are also the predicament that legal remedy faces. It is recommended to complete the medical support, clear legislation value orientation and further improve relevant laws and regulations as soon as possible.

overwork; relief; tort; workplace injury

D922.5

A

1673-2375(2017)06-0060-07

2017-10-21

本文为国家社科基金青年项目《我国劳动者过度劳动问题及其政府规制研究》(项目编号:14CJY078)阶段性研究成果。

宋敏(1980—),女,山东青岛人,法学硕士,青岛科技大学法学院讲师,研究方向为劳动法与社会保障法。

[责任编辑:升 华]