积极心理学视域下师范生师德意识调查研究

代辰旭,张 野,张珊珊

(沈阳师范大学 教育科学学院,沈阳 110034)

积极心理学视域下师范生师德意识调查研究

代辰旭,张 野,张珊珊

(沈阳师范大学 教育科学学院,沈阳 110034)

为了调查师范生师德意识现状,自编师范生师德意识问卷,选取辽宁省1081名高校师范生为调查对象,采用SPSS22.0对调查数据进行统计分析。结果发现,师范生师德意识整体水平是积极的,师德意识四个维度在性别、年级、专业以及参加教育实习等变量上存在不同程度的差异,且在师德认知、情感、意志和行为上仍存在一些问题。最后以积极心理学的视角,为师范生师德意识的促进与培养提供相关的策略和方法。

积极心理学;师范生;师德意识

引言

教师职业具有一定的特殊性,教师职业素质不仅直接影响到学生成长,还关乎到国家民族的兴盛,教师职业素质中最核心的部分就是师德[1]。2005年,教育部颁布的《关于进一步加强和改进师德建设的意见》中明确要求要将师德建设作为教师职前、职后培训的重要内容之一[2]。另外,2012年2月教育部印发的《幼儿园教师专业标准》《小学教师专业标准》《中学教师专业标准》等标准中都将“师德为先”规定为基本理念,强调了师德的重要性。师德包含了师德意识和师德行为两个重要方面,其中,师德意识是师德的深层结构,更是师德行为的前提[3]。作为准教师的师范生群体,进入社会以后往往会从事教育教学工作。师范生只有在正确的、高尚的师德意识支配下,不被社会上的一些不良风气所影响,才能在未来教师岗位上表现出良好的师德行为。因此,对于师范生的师德意识的研究有助于塑造其良好的师德行为,并大力提升教育教学的质量,塑造高尚的教师形象,对教育事业的蓬勃发展做出重要的贡献[4]。

积极心理学作为一个新兴的研究领域,为师范生师德意识的教育融入了新的内容与方法。积极心理学强调人的积极主观体验,以科学的研究方法探讨幸福,提倡研究人的积极心理品质,研究焦点集中在人的和谐健康发展[5]。对于一名教师来说,想要具有高水平的师德意识,首先要具备的就是积极的人格品质。因此,从积极心理学的角度探讨师范生师德意识问题是十分必要的。

目前对于师范生师德的研究大多集中在师德意识现状调查、师德意识基本要素、师德意识培养体系和师德建设等方面,但以积极心理学相关理论为指导、运用实证研究的方法探讨师范生师德意识的研究并不多见。因此,本文以积极心理学理论为指导,结合师范生师德意识现状对师范生师德意识各因素进行分析,探讨目前师范生师德教育制度与师范生积极个性品质培养之间存在的问题,以期为培养和提高师范生师德意识水平有所裨益。

一、研究方法

(一)研究对象

本研究选取辽宁省四所师范院校的师范生为调研对象,共发放问卷1124份,回收1100份,有效问卷1081份,有效率96.17%。研究对象的年龄在17-24岁之间,其中:男生116人,女生965人;大一150人,大二353人,大三573人,大四5人;城市学生517人,农村学生564人;文科类学生387人,理科类学生550人,其他科类学生144人;参加过教育实习的267人,未参加过教育实习的814人。

(二)研究工具

以积极心理学理论为依据,结合实际情境,了解当前的师范生作为准教师对教师核心素质的掌握程度,从现有的师范教育机制中确定影响师范生师德意识提升的因素,参考以往有关研究文献,编制了《师德意识水平的影响因素调查问卷》。

问卷分为两部分:一方面是填写师范生的个人基本资料信息,包括性别、年级、生源地、专业和是否参与过教育实习等基本问题;另一方面则是依据积极心理学理论中的内容将师德意识水平的影响因素分为师德认识、师德情感、师德意志、师德行为四个维度[6]。四个维度分别从认识、情感、意志和行为四个方面考察积极心理学对师范生师德意识水平的影响程度,一共64个项目,按1-5级评分(1=非常不符合、2=不符合、3=不确定、4=一般符合、5=非常符合),得分越高代表师德意识水平就越高。该问卷的克朗巴哈α系数为0.840,标准化后的克朗巴哈系数为0.953,信度系数大于0.8,说明该问卷内在信度比较好。

该问卷主要用于调查师范生对教师核心素质的意识状况,包括教师职业道德规范的爱国守法、爱岗敬业、关爱学生、教书育人、为人师表、终身学习等方面。其中,师德认识维度是指学生对教师职业道德的认识、对师德关系以及处理这种关系的师德原则和规范的认识,包括“教师是一个神圣、崇高的职业”等16个项目;师德情感维度是在师德认识的基础上,从师德理想出发,对现实的师德关系和师德行为产生的一种心理倾向,有爱憎或好恶等情绪,包括“我会因为自己是一名教师而感到自豪”等16个项目;师德意志维度是指教师在履行师德义务过程中表现出来的克服困难、排除障碍的毅力和持之以恒的精神,包括“我根据自己的能力奉献自己”等16个条目;师德行为维度是符合教师要求的、为实现师德目的、克服主客观条件的师德理想和信念的外在表现和行动,包括“对于不采取过激行为就管不了的学生,我会采取过激行为”等16个条目。

二、师范生师德意识水平调查的结果分析

(一)师范生师德意识水平整体分析

积极心理学注重个体的主观体验,只有师范生的师德认识、师德情感、师德意志及师德行为四个维度和谐发展,他们的师德意识才能达到一种至臻的状态。对于数据结果的分析发现,师范生的师德水平整体上分布不均,呈正偏态趋势,总体得高分的人数比例较少。具体而言,师德水平总分范围为64分到320分,理论中位数与平均数均为192分,实际中位数为247分、平均值为245分,远超过理论水平,且得分高于192分者占总体的95.3%,由此可见师范生师德得分水平相对较高,其教师核心素质处于积极状态。

师范生在师德认识、师德情感、师德意志、师德行为整体分布不均且呈正偏态,高分与低分的人数比例均较低。每个维度得分范围均在16分到80分之间,理论中位数与平均值均为48分。从实际得分上看,师德认识的中位数为64分、平均值为63.5分,超过理论水平,且得分超过48分者占总体水平94.5%;师德情感的中位数为62分、平均值为61.76分,远超过理论水平,且得分超过48分者占总体水平91.4%;师德意志中位数为63分、平均值为62.72分,远超过理论水平,且得分超过48分者占总体水平94.9%;师德行为中位数为58分、平均值为57.43分,超过理论水平,且得分超过48分者占总体水平88.3%。以上结果说明基于积极心理学视阈下调查师范生师德认识、师德情感、师德意志与师德行为的得分均较高,师德意识维度呈现较积极的发展趋势,其中师德认识处于最高水平,而师德行为处于最低水平。

(二)师范生师德意识水平差异分析

1. 师范生师德意识水平的性别差异

对于师范生的师德意识水平进行性别差异分析,结果发现女师范生的得分在师德认识、师德意志两个维度上显著高于男师范生,但在师德意识总分上并无男女性别的显著性差异。见表1。

表1 性别差异

注:*Plt;0.05,**Plt;0.01

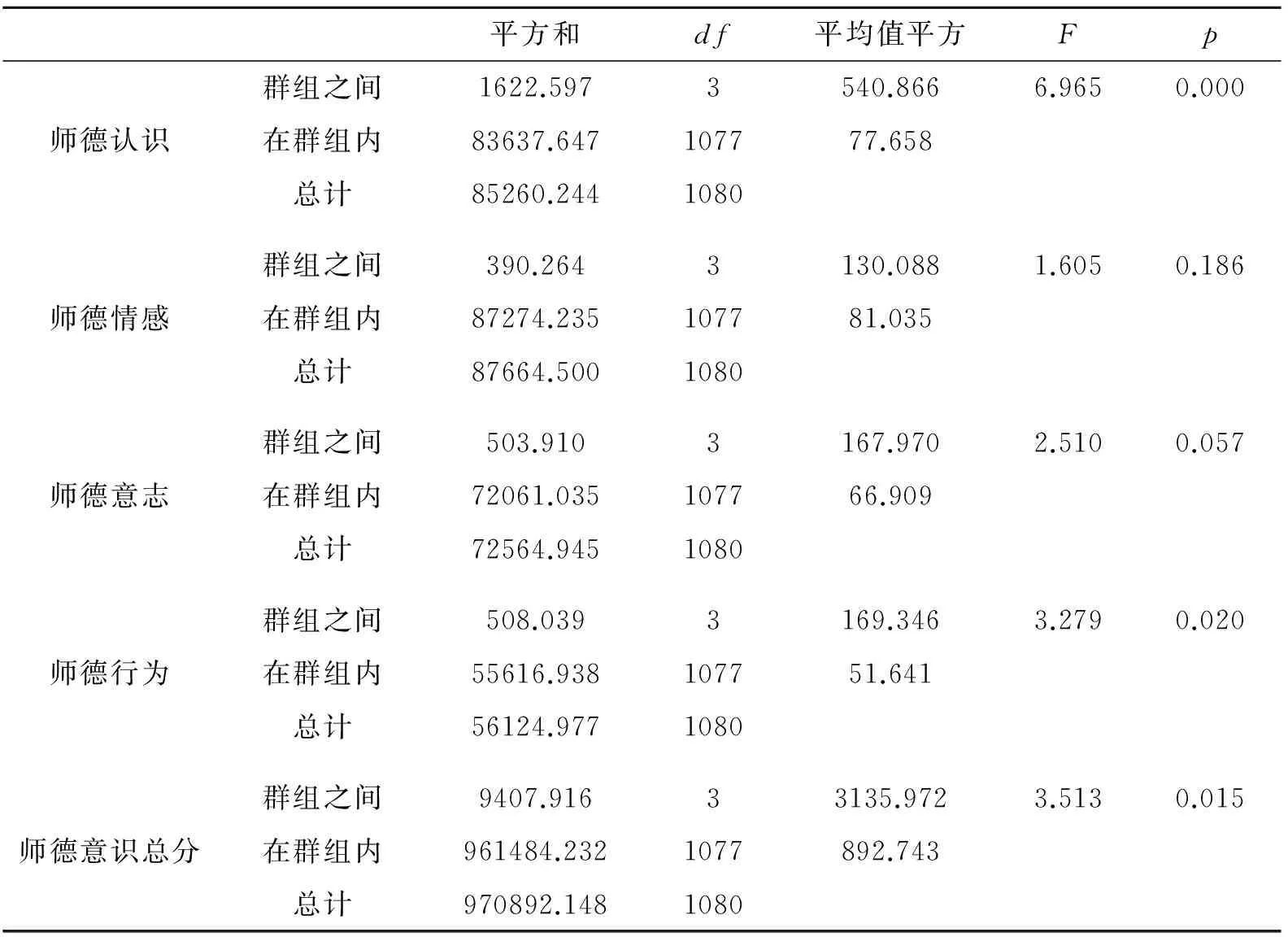

2. 师范生师德意识水平的年级差异

对于师范生师德意识水平进行年级差异分析,结果发现不同年级的师范生在师德认识、师德行为以及师德意识总分上存在显著性差异,见表2。进一步事后检验发现,在师德认识维度上,大一、大二显著好于大三;在师德行为维度上,大二显著好于大一、大三;在师德意识总分上,大二显著好于大三。

表2 年级差异

3. 师范生师德意识水平的生源地差异

对于师范生的师德意识水平进行生源地差异分析,结果发现城市师范生与农村师范生两个群体的师德意识在四个维度以及总分均无显著性差异。

4. 师范生师德意识水平的专业差异

对于师范生的师德意识水平进行专业差异分析,结果发现不同专业在师德意识的四个维度以及总分均存在显著性差异,见表3。进一步事后检验发现,专业为“其他”的师范生的师德意识水平均显著好于专业为文科和理科的师范生。

表3 专业差异

5. 师范生师德意识水平的参加教育实习差异

对于师范生的师德意识水平进行参加教育实习差异分析,结果发现参加过教育实习的师范生的师德认识、师德情感两个维度好于未参加教育实习的师范生,在师德意志、师德行为以及师德意识总分上均无显著性差异,见表4。

表4 参加教育实习差异

注:*Plt;0.05,**Plt;0.01

(三)师范生师德意识水平各维度分析

虽然师范生师德意识各维度的整体水平得分均高于理论平均得分,但对具体维度的个别题目分析后发现,师范生师德意识在四个维度上仍存在一些问题。

1. 师德认识存在偏差性

师范生的师德认识偏差主要体现在职业定位、职业理想和职业规范理解等方面。在职业定位上的调查结果显示,虽然师范生的师德认识整体水平较高,但师德认识中的积极职业定位较差,如师范生对“教师是一个神圣、崇高的职业”问题中,只有59.3%选择完全符合;在“教师职业受人尊敬”问题中,也只有41.5%选择完全符合。这表明师范生对教师职业定位并无积极的看法,其原因是教师职业与其他职业相比,她们的工资待遇水平不高、教学工作繁重、师生关系难处理,甚至经常出现职业倦怠感等问题。从古至今,教师一直备受尊重,尊师重教的观念一直被社会提倡,但随着社会变迁,师范生对教师职业的认识发生了巨大变化,较少的从理想与价值实现的角度选择教师工作,而是更多地从工作性质考虑[7]。在职业理想的认识上,调查结果表明,师范生对于“甘于奉献在教师工作中仅仅是一种说法,很难实现”问题上,7.6%选择完全符合,19.2%选择比较符合,24.1%选择不清楚;在“教师工作仅是一个谋生的职业”问题中,6.1%选择完全符合,11.4%选择比较符合,14.4%不清楚。这说明师范生对实现教师职业理想所持的积极态度并不乐观,而且部分学生认为教师职业仅是一种营生手段,无需投入更多的精力与时间;在职业道德内容认识上,如“我熟知教师的职业道德规范等条例”问题中,2.5%选择完全不符合,9.8%选择比较不符合,22.8%选择不清楚,这反映出还有部分师范生尚不了解教师职业道德的具体行为规范与内容,更不知道国家出台的这些条例对他们有哪些积极的指导意义。即使教育部门对师范生综合素质培养课程体系设置非常完善,但多数师范生仍停留在学科知识的学习阶段,学校对未来教师职业的专业化实训性培养尚未达到最佳效果,这就造成师范生从个人角度上对职业定位、职业理想和职业规范的认识十分粗浅。

2. 师德情感存在消极性

调查结果表明,师范生师德情感整体水平较高,但仍在学生行为问题和教师职业倦怠上持有消极情绪。如在“教师不会因把负面情绪发泄给学生而内疚”问题上,11.8%选择完全符合,13.5%选择比较符合,10.5%选择不清楚;在“我会非常生气地处理打架的学生”,6.0%选择完全符合,17.4%选择比较符合,18.9%选择不清楚;在“我会因为学生不听话而心烦”问题上,12.2%选择完全符合,38.4%选择比较符合,15.5%选择不清楚。上述调查题目所涉及的内容均与学生的行为问题有关,他们是引发师范生师德出现消极情感的主要原因,同时,缺乏调节能力的师范生也难以控制自己的消极情绪状态;教师职业倦怠是引发师范生消极情感的另一原因,如“教师工作有时会让人感到很疲倦”问题上,7.4%选择完全符合,23.0%选择比较符合,27.3%选择不清楚。师范生已预料到在未来的工作中,自己既要处理好与学生的关系,又要经常与家长沟通,还要提高自己的教学能力,是一种压力与挑战并存的生活状态。所以,师范生在师德情感上出现消极性[8]。

3. 师德意志存在动摇性

在师德意志方面,师范生的总体得分相对较高,但在个别项目的选择中还是发现师范生的师德意志存在不坚定性。如,在“如果有更好的工作,我会毫不犹豫地离开教师岗位”上,5.6%选择完全符合,10.0%选择比较符合,24.3%选择不清楚;在“我会因为自身的需要决定是否进一步学习”问题上,30.3%选择完全符合,43.5%选择比较符合,11.4%选择不清楚。首先,虽然教师是一种相对稳定和被大众认可的职业,但是教师的薪酬不高、压力过大是促发教师岗位发生流动的主要原因。其次,教师行业被称为“铁饭碗”,这意味着师范生一旦进入教师岗位,没有重大变故不会失业,这使得他们会丧失一部分斗志,除非自己有所需要,否则不会因为岗位的需求而继续探究与钻研业务能力;最后,师范生本身的意志品质差,觉悟低,也是师德意志不坚定的重要原因。

4. 师德行为存在被动性

调查结果表明,师范生师德行为是四个师德意识维度得分最低的维度,可见,在未来职业中,师范生还未完全明晰教师的规范行为。如在“早恋的学生只要做的不出格我就不会管”问题上,5.4%选择完全符合,16.2%选择比较符合,20.5%选择不清楚;在“我在有急事的情况下可以上课接电话”问题上,6.3%选择完全符合,19.8%选择比较符合,19.2%选择不清楚。一方面,师范生对教师行为规范还未有正确的认识,师范院校也未设置相应的教育课程活动给学生详细的讲解教师行为规范,这就导致师范生在遇见某些棘手问题时会出现不规范的行为;另一方面,师范生很多的师德行为是对曾经教授过他们的教师的行为的模仿,即使后来他们认识到这些行为是错误的,但也觉得无关紧要。

三、建议

积极心理学以个体的积极体验、积极人格为目标,以提升个体的幸福感为核心理念,采用多种方法和手段调动个体的积极能量[9]。因此,从积极心理学理念来看,师范生师德意识教育应着重于以下几点:

(一)强化师范生积极思维的训练

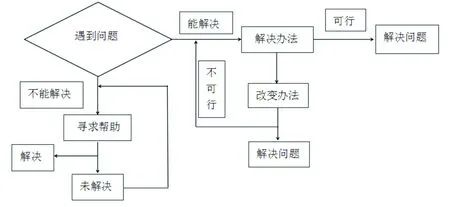

在对师范生师德意识教育引导的过程中,应注重对师范生积极思维的培养和训练。消极的观念可以使我们产生糟糕的情绪,以及挫败的行为方式。为了建立积极的思维模式,师范生需要学会辨认自己那些导致不安的消极观念和思维模式,这最好的办法就是对我们感到不安的思维方式进行监控和调整,而这不是一蹴而就的,需要对此进行大量的训练。基于此,对师范生的积极思维训练可以集中在两方面:一方面,教会学生从全局看待问题。积极心理学认为有两个重要的关键点决定一个人能否积极的认识自我,一是对事实下结论的方式,二是所下结论的合理性。对一件事的态度,应从全局的角度看待,如果只是消极的寻找证据,那就不可能建立积极的认知。另一方面,引导师范生形成清晰的思维导图,见图1。因为师范生在未来的教师工作中经常会遇到各种问题,能否解决,能怎样做,不能怎样做,做的不好怎么补救,是否需要求助他人等等,都要有一个清晰的思路,一环套一环的思维模式会让师范生更加冷静沉稳地处理问题。

图1 师范生解决问题思维导图

(二)提升师范生积极情感的体验

积极心理学认为积极的情感会产生乐观的态度,可以给个体带来开阔的思想、温和的性情、放松的肢体以及平静的面容,甚至积极的情感体验会对人的个性、人际关系、工作等都有积极影响。为了提升师范生的积极情感,教师需要协助师范生构建教师职业愿景,注重情感体验。具体而言,就是培养师范生的情感“专念”,所谓“专念”是指师范生在对师德意识的学习和提升过程中,甚至在将来的教师岗位上,投入更多的专注,而这种投入是对内容进行反应,改变看问题的单一视角。在这一过程中要求师范生不要事先对自身的能力设限,不受错误预期的消极影响。具有专念意识的师范生会用心倾听和观察,努力发现任何细微的变化,他们对事物和人的感觉会变得积极、精妙,从而使得他们的行为也变得更加有效,因为在师范生进行“专念”的过程中,他们做出反应时选择会变得更多;而当师范生用更多的视角观察自己行为的时候,也会发现一些消极情绪并非那么难以克服。

(三)注重师范生积极性格的培养

作为未来教师的师范生势必会在将来的教师岗位中遇到各种困难和挑战。如果处理不好或是无法应对,焦虑、紧张、抑郁等负面情绪会层出不穷,长此以往对教师的工作积极性和职业幸福感造成严重影响。积极心理学的目的是让人学会接受不快乐,变得更快乐。因此,培养师范生积极的性格可以从根源上杜绝这种情况的发生。具体来说,一方面,由于积极心理学认为,内部环境也就是人的认知、人的价值观等,决定一个人的幸福程度,所以,师范院校需要引导师范生建立正确的身心健康模式。也就是说师范生不要一味地去克服人性中的弱点,而是学会适应它、尊重它。另一方面,要教会师范生接受痛苦和失败,甚至让他们学会面对痛苦和失败。只有这样师范生即便在教师岗位中遇到再大的困难,只要他们学会坦然接受,自然而然就会克服重重阻碍,勇往直前。

(四)塑造师范生积极行为的规范

积极心理学关注正面心理的养成,师范院校应使师范生养成良好的行为习惯。具体来说,其一,要求师范生养成每天记录5件美好事情的习惯。因为很多人由于缺乏对美好事物的发现,导致他把自己与幸福之间的联系隔断。其实幸福就在我们身边,只是因为缺少发现的眼睛,所以师范生一旦形成发现幸福的习惯,他们在岗位上的幸福感指数势必会居高不下。其二,建立完善的认知-情感-行为互动模式。积极心理学认为,认知的不同能产生情感的不同,内在的认知影响外在的行为,而外在行为也可以改变内在认知。于此师范院校引导师范生以积极的认知践行积极的行为,用积极的情感处理学习和生活,并通过积极的行为折射出来,最终改变师范生的幸福状况。

[1] 颜春晖. 师德——教师素质的核心[J]. 教育教学论坛,2010,(23):110-111.

[2] 庄瑜. 师范生课外活动视域下的师德养成探究[J]. 思想政治课研究,2015,(05):57-60.

[3] 邵焕荣. 高师学生师德意识差异性特征调查与分析[J].中国成人教育,2008,(9):120-121.

[4] 郑丙沛,石临风,杨仪泽,等. 师范生师德培育现状调研及对策研究——以贵州省某师范院校为例[J]. 武汉交通职业学院学报,2017,(01):37-41.

[5] Alan Carr.积极心理学:有关幸福和人类优势的科学[M].第2版.北京:中国轻工业出版社,2013:序

[6] 于广河. 关于师德意识基本要素的研究与探讨[J].白城师范学院学报,2003,(3):96-98.

[7] 车丽娜. 中国古代教师文化的考察[J]. 山东师范大学学报:人文社会科学版,2007,(2):137-141.

[8] 陈佳宜. 论高校师德建设应重视情感因素[J]. 大学教育,2016,(8):96-97.

[9] 刘桂芬. 运用积极心理学理念促进学校心理教师的自我成长[J].学术论坛,2010,(5):202-204.

(责任编辑:张连军)

InvestigationontheTeachers'EthicsConsciousnessofNormalSchoolStudents'BasedonPositivePsychology

DAI Chen-xu, ZHANG Ye, ZHANG Shan-shan

(Shenyang Normal University,Shenyang 10034)

In order to investigate the present situation of ethics consciousness of normal school students, the questionnaire of normal school students' ethics consciousness was made. 1081 normal college students in Liaoning province were selected as the survey objects, and the data were analyzed by SPSS22.0. The results showed that the overall level of normal school students ethics consciousness was positive, and the four dimensions of ethics consciousness were different in gender, grade, professional and educational practice in different degrees, and there were still some problems in the cognition, emotion, volition and behavior. And from the perspective of positive psychology, it provides relevant strategies and methods for the promotion and training of normal school students' ethics consciousness.

positive psychology; normal school students; ethics consciousness

10.3969/j.issn.1009-2080.2017.06.005

G651

A

1009-2080(2017)06-0026-07

2017-10-17

辽宁省教育科学“十三五”规划课题“中学生双角色欺凌的心理危机与干预”(JG17CB343);2015年沈阳师范大学教学改革研究项目教师教育专项立项(JGJSJY201510)。

代辰旭(1992-),男,辽宁鞍山人,沈阳师范大学教育科学学院在读硕士研究生;张野(1973-),男,辽宁本溪人,沈阳师范大学教育科学学院副院长,博士,教授;张珊珊(1982-),女,辽宁沈阳人,沈阳师范大学教育科学学院教师,博士,讲师。