西方园林的美学演进

——兼论西方园林的“自然”

沈洁

西方园林的美学演进

——兼论西方园林的“自然”

沈洁

通过对西方美学发展史的研究,系统地梳理了西方园林美学演进的历程,主要包括4个阶段:“西方规则式园林与美学‘形式’之滥觞”,“理想化的自然:英国自然风景园的产生与发展”,“美与艺术的分野:反叛背景下‘抽象’的风景园林”以及“当代风景园林美学范式的转向:环境科学影响下的风景园林”。在这个过程中,西方人对于“自然”观念的认知也在不断地发生变化。

风景园林;西方园林;自然;美学演进

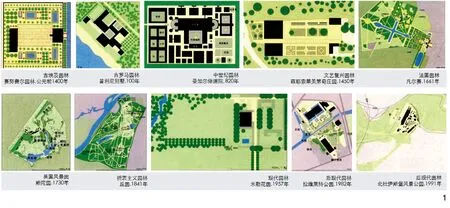

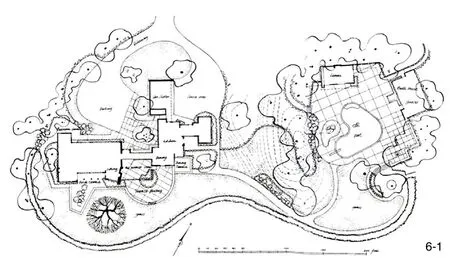

一部园林史俨然是一部人类趣味的演化史,这些趣味的流变直接对应了人类价值观念的演进[1]。与了解园林历史和园林形式同样重要的是,理解这套演进系统中价值观念的变迁[2]以及这些纷繁变化的形式从何而来(图1)。

正如汤姆林逊(David Tomlinson)所指出的:“在整个西方世界的历史上,园林设计的精髓表现在对于同时期艺术、哲学和美学的理解”[3],西方园林①所展现的正是这些西方文化与自然打交道的结果。无论是勒·诺特气势恢宏的规则式园林、“万能布朗”笔下舒朗柔美的自然风景园,还是在艺术影响下“抽象”的现代园林,乃至展现了技术与生命之美的后工业景观,其外貌差异的背后,正是同时期美学哲学的映射,以及西方人“自然”观念变迁的结果。本文主要基于对西方美学发展史的研究,从哲学、美学与“自然”观念的视角,对西方园林的美学演进进行探讨。

1 西方规则式园林与美学“形式”之滥觞

“艺术摹仿自然(Art Imitates Nature)”是西方美学史上的一个重要概念。“摹仿(Imitation)”一词可能起源于原始仪式中祭司的表演行动[4]。发展到德谟克利特(Democritus,公元前460年—公元前370年),摹仿具有了一种哲学上的含义:人的一切行动都源于对自然的摹仿,织网是摹仿蜘蛛,造房是摹仿燕子,唱歌是摹仿天鹅和夜莺,同样,艺术也是摹仿自然[5]。而“自然(Nature)”一词起源于拉丁语“Natura”,“Natura”来自于希腊文“Physis(φύσις)”的拉丁文翻译,其最早的文献意义为植物,后引申为植物、动物及世间的其他事物从自身发展出的本质特征(Essential Qualities,Innate Disposition),字面上具有起源(Birth)的意思[6-7]。因此,西方古代的自然(Nature)一词蕴含有2层含义:自然物和本性[5]。自然物表示自然事物之总和,在这个范畴内,自然既指动物、植物,也指人;而本性则指代自然物产生的原则,是构成真实世界的形式。古希腊美学中存在的大量以人体作为完美范本的雕塑、绘画以及摹仿人行为的戏剧,这无疑表达了第一要义的“摹仿自然(此处尤指人)”,而哲学家们对于“自然”本性的思考则使得西方艺术的大半壁江山被一种以对称、秩序、比例为特征的和谐审美理想形式所统治。

1 西方园林的演进概略The general evolution of western gardens

2-1 尼罗河的灌溉农业景观The irrigated landscape of the River Nile

2-2 早期的古埃及壁画中的Nebaum花园The Nebaum garden in early Egyptian frescoes

园林作为艺术的一个门类,同样遵循“艺术摹仿自然”的规律。西方最早的规则式园林出现于古埃及。古埃及大部分地区干燥炎热、近似沙漠,环境恶劣。尼罗河流域周边富饶丰硕的灌溉农田景色自然成为了古埃及人心目中最美的“天堂”。这种对灌溉农业景色的摹仿可能就是最早的西方园林[8-9]②。其后,几何式的平面划分、规整的植物种植(由于土地的平坦和灌溉的需要[8])、矩形的水池、笔直的道路和水渠等元素逐渐沉淀下来,成为了西方古典园林的主要形式(图2)。

可以说,西方人对于外在自然—富饶的灌溉农业景色的摹仿产生了西方园林的雏形,而对于内在自然—“构成真实世界的形式”[10]的思考和映射,则推动着西方古典主义园林不断发展和成熟。古埃及虽长于手工业,但哲学上并不发达,因而其后的过程主要是由古希腊人和古罗马人完成的。在其间,西方园林的发展一直遵循着“艺术摹仿自然”的理论,只是此“自然”(内在自然:构成真实世界的形式)已非彼“自然”(外在自然:灌溉农业景观)了。

美在物体形式的看法是西方对美最早的认知,很长时期内在西方美学中占据着统治地位。从毕达哥拉斯学派到普洛丁(公元前6世纪—公元3世纪)近千年的历史中,先后出现了4种关于形式的概念,包括:毕达哥拉斯(Pythagoras)学派提出的“数理形式”,柏拉图(Plato)作为精神范型的先验“理式”(Form),亚里士多德(Aristotle)与“质料”相对应的形式,以及罗马时代贺加斯(Horatius)的“合理”与“合适”[11]③。这4种形式概念奠定了西方形式美学的理论基础,统治了整个西方美学2500年,至今仍有重要影响。从某种意义而言,之后的各种形式概念以及理论学说,无非是这4种“本义”的衍生与变种。然而,无论是哪种形式的概念,古希腊哲学家们都将自然的本源规定在一个彼岸的世界。人们必须站在此岸向彼岸遥望,对自然本源进行观察、认知和思考。因此,人成为了把握自然的主体,自然则是与人相对立的认识客体。正是这种主客对立的哲学关系决定了西方古典艺术趋向于探索外部世界的形式规律。这也是西方古典艺术(包含古典园林)追求形式美,注重“摹仿”的原因所在。

然而在贺加斯提出“合理”与“合式”理论,标志着“内容”与“形式”二元论的初步确立之前,所有的形式概念都是从“形式一元论”的视角来规定美与艺术的本体存在:或认为美与艺术是一种“数”理形式;或认为它是精神理式的外化;或认为它是“质料”的形式化。他们都将美与艺术等同于形式。这一思想对整个西方美学产生了很大的影响,甚至可以说塑造了整个西方美学的基本品格[11]。

在这之后西方对美学概念的各种重新定义中,对“艺术摹仿自然”④的强调和建立在秩序、对称与比例概念之上的美的“数”理理论,一直占据着统治地位,直到启蒙运动时期经验主义的出现才有所改变[12]。很显然,西方美学从一开始就建立在“数”的“形式”基础之上,并走上了一条主客体分离的道路。古希腊和古罗马哲学家用以形容美的名词,如“协调”、“整齐”、“和谐”、“比例”、“尺度”、“秩序”、“匀称”、“明确”、“统一”等,都是用量化和科学化的术语去阐释美和审美规律的,他们对美与艺术的自然规律进行阐释,并用普适的哲学式思考替代对美的经验感受。而且,这种将自然独立出来进行观察的实体明晰精神,若体现在审美上,也必然呈现出“把人固定于一点,对审美对象采用焦点透视”的构图倾向。这些对美与自然的理解和认知方式完全地反映在了在这一时期的园林设计中,且一直影响并近乎统治着西方的美学思想和园林设计。时至今日,我们在对风景园林进行专业讨论时仍能经常听到许多相同的名词概念。

从古代园林开始,经历了中世纪园林、意大利文艺复兴园林,西方人对比例、秩序与形式的热爱在法国古典主义园林中达到了高潮。法国古典主义造园的杰出代表勒·诺特在凡尔赛宫苑中淋漓尽致地展现了由数量化的比例关系和文艺复兴透视法推导出来的严谨的结构,笛卡尔的理性主义与绝对君权制度被完美地结合在了一起(图3)。

可以说,直至18世纪英国自然风景园出现以前,西方园林的审美都是围绕着对“自然”的本性和对“数理”的偏好建立起来的某种艺术原则。其中所包含的和谐的审美理想就是对“自然”(本性)理性认识的结果,它的焦点集中于整体形式的和谐统一,这不仅因为它运用正规的数学原则描绘景物(例如比例和透视的应用),而且还因为它力图把一种具有深度的理想结构(比如柏拉图的“理式”)转化为艺术。这样的审美观在经验主义方法和浪漫主义思潮兴起后开始转变了。

2 理想化的自然:英国自然风景园的产生与发展

自古希腊以来,西方古代美学家就致力于寻找美与艺术的本质和来源,并把美与“比例”、“尺度”、“秩序”等“数理”的形式等同起来。美与数学的形式规则可能确实存在某种联系,但是为什么特定的比例会带来完美却很难让人明了。正是由于作为审美对象的比例(或者其他形式)与判断审美对象的美丑之间存在着一个主观与客观的逻辑鸿沟,没有人能够证明符合比例就能保证美,于是经验主义美学学派把对美与艺术的本质研究转向了对人的心理探究[12]。

3 凡尔赛宫苑Versailles Palace

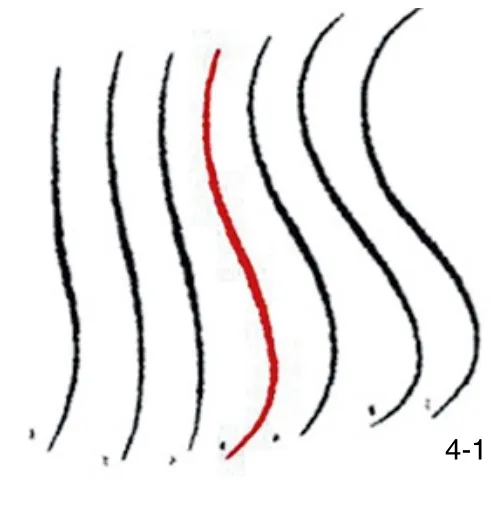

1753 年, 英国启蒙主义画家威廉·荷加斯出版了《美的分析》(The Analysis of Beauty)一书。在这部著作中,荷加斯反对新古典主义美学观念, 系统地阐述了美的6项原则, 并提出“蜿蜒线赋予美以最大的魅力”的著名命题。尽管荷加斯对于美的论述并不直接涉及园林设计,但若将他热爱的线条与布朗式园林进行对比(图4),也许就没人会否认他对于“蜿蜒线”的主张肯定对当时的园林设计的美学品味产生了某些影响。斯特劳德(Dorothy Stroud)在《“万能”的布朗》(Capability Brown)一书中谈到:“布朗在1751年开始了作为一名园林设计者的惊人的成功生涯,而同一时期的荷加斯在1753年出版了他的《美的分析》一书,1756年埃德蒙·伯克(Edmund Burke)完成了《崇高与美感理念的哲学探源》(A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful)一文。这些对于布朗的影响也许在更大程度上是间接的,或仅是起促进作用,但是他的园林理念如此准确地体现了伯克的所谓‘美感’,并且如此显而易见地运用了荷加斯所推崇的蜿蜒的‘美的线条’,我们必须把他们三人一起看作是那个时代精神互为补充的倡导者”[13]。

4-1 红色线条为荷加斯“美的线条”The red line is Hogarth's quot;the line of beautyquot;

4-2 经布朗改建后的伯利园,同样具有优美的曲线线条After the reconstruction by Brown, Burghley House also has graceful curves

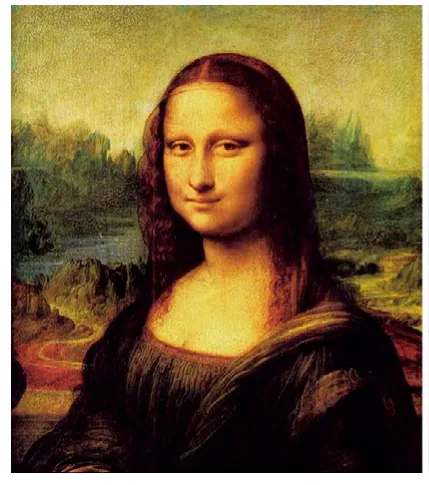

5-1 古典主义画家达·芬奇的画作《蒙娜丽莎》

5 两幅画诠释了“美的艺术”和“美与艺术”的区别The two paintings interpret the difference betweenquot;beautiful artquot; and quot;beauty and artquot;

但是实际上,荷加斯的“美的线条”虽然摒弃了古希腊时代以来“数理”化的几何形式,却并未摆脱对形式美学的追求。而他把蜿蜒形的曲线看作最美的线形,也是由于它最符合“寓变化于整齐”的原则[14],这与古典主义时期对于几何形的追求从根源上来讲是完全一致的。这种曲线也可以看作“理式”化的规整与自然的随意之间的中和产物。这些线条并不像圆形或方形那样符合古典主义的和谐完美,但是与大自然随意而参差不齐的线条相比又更具有概括性。这种线条中流露出一种对新古典主义的忠诚,即从自然界的偶然与变化以及永恒的“理式”美之中寻求一个理想化的自然。对于风景园林师而言,这一审美取向意味着自然是可以修正和改善的。因此造就了英国自然风景园的理念:园林摹仿自然之美,并且修正自然的“无心之失”[15]。正如道宁(Andrew Jackson Downing)所描述的,自然风景园的设计就是“在自然界中选择最美的景观片段加以取舍,去除所有不美的因素”。也正因如此,与中国园林写意的野趣相比,英国自然风景园显得更温文尔雅却也更程式化一些[15]。

对现实世界自然的摹仿与修正也体现了西方几个世纪以来对“自然”含义理解的逐步转变。在柏拉图提出“艺术应该摹仿自然”时,他对于自然的描述还是“理式”的世界。而到了18世纪末期,英国风景园林师们所摹仿的“自然”,已经是自然界丰富多样的现实本身,而非柏拉图“理式”的理想世界了[16]。从古代希腊到18世纪的英国,是一种从“世界的自然”到“自然的世界”的转变[10]⑤,这也可以看作是西方传统园林设计从古典主义向浪漫主义的转变。

3 美与艺术的分野:反叛背景下“抽象”的风景园林

20世纪的“反叛”,首先要从美与艺术的分野说起。可以说,从《米罗的维纳斯》时代(约公元前323年—公元31年)开始,一直到巴洛克时代之后的新古典主义时期(在法国持续到19世纪),在这跨度长达2200年期间,西方的艺术追求一直是美的[17]。“美”和“审美”地位的动摇始于18世纪,包括崇高、秀美、隽美等观念逐渐从“美”中分化出来,美的领地不断被缩减;而一直以来与美相关的古典“形式”又失去了浪漫学派的支持。至18世纪末,人们就“美”是否能成为艺术价值的唯一标准开始了争论,争论中导致了“丑”的升值[18]。可以说,由于审美趣味的转变,“艺术等同于美”这个在传统美学中至高无上的概念的失落,直接引发了现代艺术对于传统美学的反叛。

对于现代艺术而言,是否具备“美”不再是判定一件物品是否属于艺术的必要条件,美与艺术也就从此分道扬镳了(图5)。美与艺术的分野冲破了“美的艺术”的樊篱,为艺术的发展带来了广阔的自由,历史上没有任何一个时代的艺术流派的种类和数量能与20世纪相比拟。而这些先锋艺术家们更是宣称艺术不再摹仿自然,艺术应建立自己的观念,只有背离了日常知觉的艺术才是真正的艺术[19]。正是这种对“日常知觉的背离”,将现代艺术引领上了“抽象”之路。园林作为艺术的一种形式,尽管古典主义与浪漫主义园林在形态上有着巨大的差异,但都是对同时期“理想自然美”的映射。而就在这以“反叛”为特征的现代艺术影响下,2000多年以来一直遵循着“摹仿自然”⑥美学哲学的园林设计,开始试图冲破以往“理想自然美”的界限,以一种抽象的方式⑦打破了过去规则式与自然式两者非此即彼的程式。

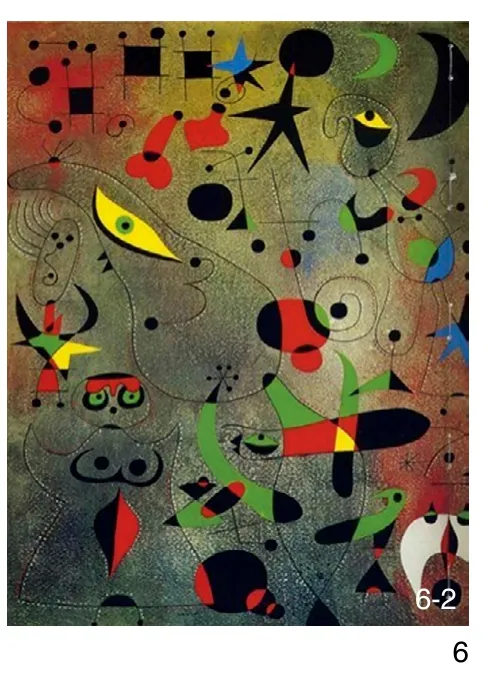

从现代艺术早期的立体主义、超现实主义、风格派、构成主义,到后来的大地艺术、极简艺术、波普艺术,每一种艺术思潮和艺术形式都为风景园林师提供了可借鉴的艺术思想和形式语言[20]。在艺术的激发下,一批又一批脍炙人口的现代园林作品在世界各地涌现。我们所熟知的布雷·马克斯(Roberto Burle Marx)、托马斯·丘奇(Thomas Church),直至后来的彼得·沃克(Peter Walker)、玛莎·施瓦茨(Martha Schwartz)、乔治·哈格里夫斯(George Hargreaves)……他们都是这一时期受到广泛艺术影响的代表(图6)。

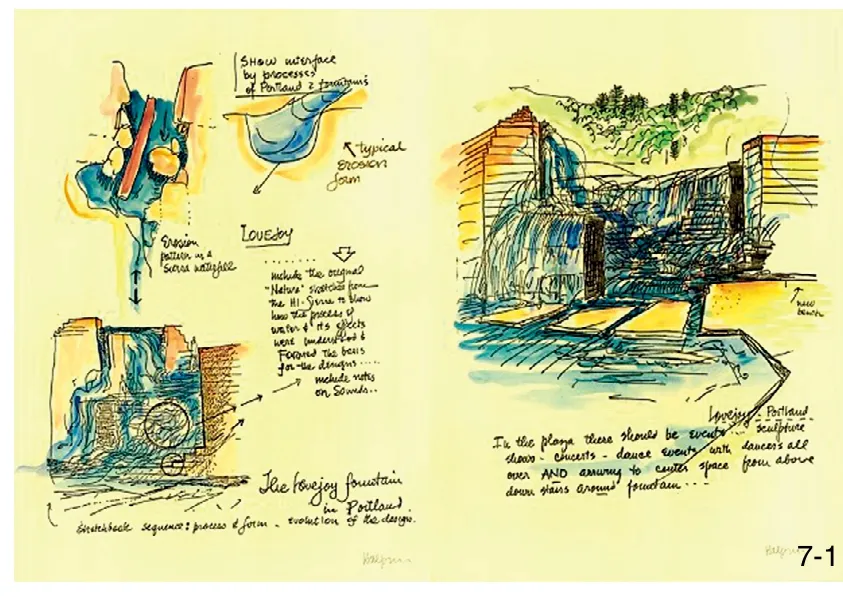

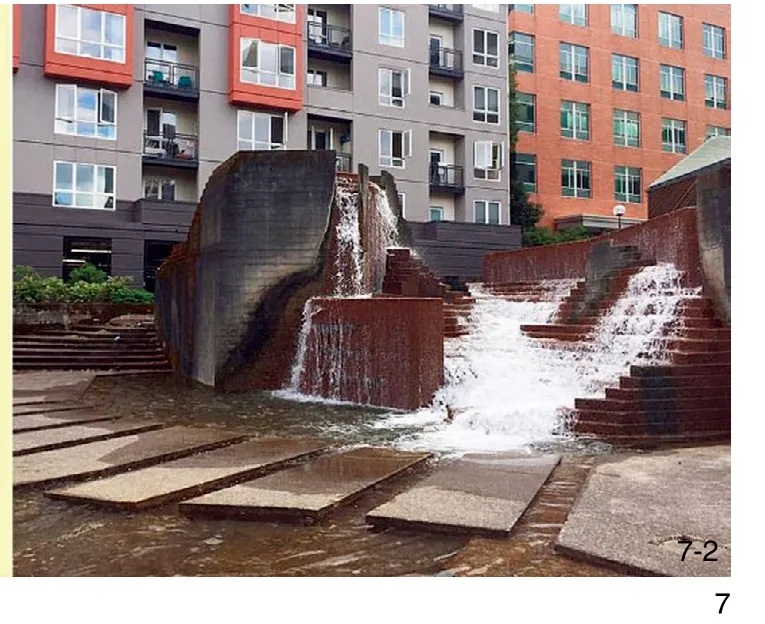

有趣的是,和现代艺术、现代建筑誓与过去划清界限、冲破一切传统的激烈相比,现代园林更像是一种“温和的参照”[21],无论是外部的自然世界,还是传统的园林形式,仍被现代风景园林师视作抽象的灵感来源之一,在现代园林中,不但产生了以艺术抽象为手段,借助现代的工程技术去展示自然的美与规律的劳伦斯·哈普林(Lawrence Halprin)的系列作品[22](图7),也产生了与勒·诺特式古典主义园林气质相似的丹·凯利(Dan Kiley)的现代园林艺术[23]。simple, flowing plan that meets functional requirements

6-1 托马斯·丘奇设计的唐纳花园Donnel Garden designed by Thomas Church

6-2 米罗的超现实主义画作Joan Miró’s surrealistic painting

7-1 哈普林摹仿自然山水绘制的手稿Halprin's manuscript imitating natural landscape

7-2 爱悦广场水景实景照片An actual photo of the waterscape in Lovejoy Plaza

4 当代风景园林美学范式的转向:环境科学影响下的风景园林

20世纪以来,随着西方各国工业化进程的加速发展,环境不断恶化,这直接影响到了人类的生存与生活质量。于是,以欧美为中心,一场日益高涨的环境保护运动爆发了。此外,环境生态学、环境伦理学、环境心理学等环境学科纷纷涌现,以一种联系、有机的生态学范式取代了以往孤立、割裂的机械论范式,一种基于有机整体和普遍联系的当代环境思想逐渐形成[24]。这些思想也逐步地浸淫着西方艺术美学的观念,最终融合成一股声势浩大的洪流,导致自黑格尔以来忽略自然美的艺术美学开始面临着学科重构的危险与契机。于是环境美学和生态美学在这样的背景下产生,并在各自领域蓬勃发展。生态美学的出现实现了美学从技术到观念,从人文到生态的转变,它的关注焦点由美的实体转变为对人与自然物及无机环境关系的探讨,削弱了人的主体力量和人对自然的驾驭权利,强调人与自然物的平等关系和共生状态,体现了人们对于自然美的理解与超越,也是“自然祛魅”到“自然复魅”的回归[25]。

生态学和伦理学的向度将美学引领至崭新的领域,在此影响下的园林呈现出一种与传统园林美相异的形态结果⑧。1986年,安·罗森伯格(Ann Rosenberg)在《一种正在出现的风景园林模式》(An Emerging paradigm for Landscape Architecture)一文中写道:“可变的设计语言强调多样性和复杂性,人工要素应当与水源、野生动物栖息地、农业景观和城市林地相互交融,从而取代将风景园林看作为一种装饰、堆砌以及相对静态的看法”[26]。但一个显著的矛盾是:生态维度所需要的复杂、多样及可变性,正好与西方文化(甚至人类文化)一贯偏爱整洁和秩序、追求风景“如画”的喜好相冲突[27]。面对审美价值与生态价值这对天生就存在的“潜在矛盾”[28]⑨,琼·纳赛尔(Joan Nassauer)建议设计者向公众提供新的理解和审美线索,以便让公众认识到一个表面上“凌乱的”风景是一个更大“秩序化的结构”的一部分。她认为可以通过此种方式来构筑一个更加认可生态品质的文化结构[27]。

而事实上,从20世纪60年代至今,设计师和公众对此的认知确实发生着潜移默化的变化,这种突围正是伴随着工业时代之后衍生出的特殊景观类型—后工业景观(Postindustrial Landscape)出现的。理查德·哈格(Richard Hagg)在西雅图煤气厂公园对废弃精炼炉的再利用,开创了后工业景观设计的先河,也反映了20世纪60年代环保主义和生态主义理念下新的美学标准和景观价值体系[29],但另一方面,这种利用又只是象征性的⑩:公园中大部分的工业痕迹被清理殆尽,保留下来的精炼炉只是被当作雕塑一般屹立于疏朗起伏的草坡上,所呈现出的仍然是一种如画般的景致(图8)。至20世纪90年代,彼得·拉茨(Peter Latz)对北杜伊斯堡风景园的改造,以“最小干预”为设计策略[30],成功地将废弃的工业结构转变为具有崭新功能和文化含义的全新景观。风景园里被保留下来的场地工业遗址、栖息地与新的景观并置在一起,向人们展示了一幅人类工业文明景观与自然交融之下的技术与生命之美的画卷,它的设计超越了传统美学意义上的如画与静态美(图9),但第一眼看上去如废墟般的荒凉景象又很容易让人略感失望[31]。而到2006—2014年间,由詹姆斯·科纳景观设计事务所(James Corner Field Operation)领衔,迪勒·斯科费迪欧和伦弗罗建筑设计事务所(Diller Scofidio + Renfro)和荷兰园艺师皮特·奥多夫(Piet Oudolf)共同完成的纽约高线公园,进一步深化了人们对于后工业遗存再利用价值体系的认知。在该项目中,高线铁路3个时期[32]12的历史特征交织并存,形成了新的场地特质(Identity)。有别于北杜伊斯堡风景园全然野生的风景,纽约高线公园呈现出的是一种在精心设计与控制下的“野生”状态(图10)。种植设计要求保持物种自然长成的状态,并强调观赏时间的持续性,因此引入了在质感、颜色、抗寒性、耐久性等方面具有优势的其他本地物种,保证从1月末到12月中都有花卉持续开放,最终从原有保留的大约20种自生植物扩展到超过400种植物[33]。种植上特殊的处理方式为纽约高线公园争取了最广的受众,该公园获得的空前成功也为在城市环境中风景园林师如何平衡审美价值与生态价值这对“潜在矛盾”提供了一个很好的范例。

5 结语

在整个西方园林的发展过程中,美与艺术的价值追求占据了历史的绝大部分篇幅。如果说上千年的积淀为西方园林美下了清晰的定义13,而现代主义以后的风景园林却希望跨越理想美、以艺术为己任,那么,在环境科学影响下的风景园林则走上了重新定义什么是美的道路。

8 在西雅图煤气厂公园,工业遗迹被当作雕塑一般被完整地保留下来、屹立于疏朗起伏的草坡上,所呈现出的仍然是一种如画般的景致In Seattle Gas Work Park, industrial remains are preserved perfectly as sculptures and stand on the undulating grass slopes, presenting a picturesque view

9 在北杜伊斯堡风景园中,大量的原生植被保留下来,荒草也任其自由生长,它的风景超越了传统美学意义上的如画与静态美In Landschaftspark Duisburg-Nord, a large number of native vegetation are preserved, weeds are also allowed to grow freely. Its scenery is beyond the traditional aesthetic sense of picturesque and static beauty

10 纽约高线公园呈现的是一种在精心设计与控制下的“野生”风景The High Line Park in New York represents a kind ofquot;wildquot; scenery under elaborate design and control

对于风景园林学这样一门科学与艺术相融合的学科,对美与艺术的探索在很大程度上仍在学科中占据着重要地位,但正如宾夕法尼亚大学风景园林系前系主任亨特(John Dixon Hunt)所指出的,现代的风景园林设计学科已经是一门从区域的战略规划到后院和花园的设计、从污染地的生态重建到历史的设计复兴、从公共广场到私人花园图案的设计,覆盖了广阔领域的专业[34],在这样的学科背景下,风景园林师对美与艺术的追求与艺术家纯粹的艺术追求有着本质的区别。现代风景园林学应当有比“为艺术而艺术”更高的价值理念,它需要平衡和考量社会、生态、文化等多方价值[2]。

19世纪90年代,面对西方园林历史上轰轰烈烈的规则式与自然式之争,小查尔斯·艾略特(Charles Eliot,Jr)提出了一个颇有先见之明的立场:他认为,美在本质上不依附于任何形式,“现实或许难以解释,但对于科学来说,有一点是普遍存在的,即每个生命所具备的形式都是被百万年的自然选择所塑造的,它体现在功能、优势或便利性等方面。而美,则是这种演化的一个结果……如果有人不顾前提条件,而执意将某种特定的风格跟模式强加于筹划土地以及与之相关的景观之上,他必定是不学无术之人,他忽视了一个重要的基本常识,即虽然是适宜(Fitness)的,未必是美的,但任何外表上美必须首先是适宜的。真正的艺术,在它成为美之前,都首先具有表现力”[35]。这段文字即便在今天看来仍然历久弥新,谨以此与未来共勉。

致谢:

感谢清华大学建筑学院景观系朱育帆教授对本文提出的宝贵意见。

注释:

①普遍认为,世界园林分为东方、西亚和欧洲园林三大体系。本文所探讨的西方园林主要是以古埃及和古希腊园林为渊源,以法国古典主义园林和英国自然风景园为代表的欧洲园林体系。此外,在近现代园林部分又加入了对美国风景园林的探讨。

②两处引文的原文分别为:“历史学家认为埃及人建造了最早的园林。这些早期的园林形式很可能从繁茂的果树林、灌溉的果园和农田的形式演化而来”和“They originated on theedge of the desert where the natural vegetation is sparse. There was no landscape to copyexcept that of the oasis”。

将水作为园林中的一种装饰要素的想法是从农业上水的应用发展而来的。园林和农业分享着平行的历史(具体请参见参考文献[8])。古埃及人根据尼罗河水每年的涨落情况开发出漫灌(Basin Irrigation)技术,这种灌溉技术通过水渠将一系列平行的洼地与尼罗河连接。笔者认为,这些灌溉土地中由土垄和水渠构成的重复直线最初来源于对技术效率的需求。其后,在对水源进行收集、运输和储存的过程中,这种灌溉形式逐渐从实用功能演变成一种审美形式。因此,西方园林中规则式布局的诞生,实质上就是基本农业灌溉系统衍生出的一种副产品。

③毕达哥拉斯学派认为,“数”乃万物之源。在自然诸原理中第一便是“数”理(具体请参见亚里士多德所著《形而上学》)。“数”既是世界的来源和性质,又是世界的存在和状态。于是,所谓美的规律当然也就是“数”的形式规律;在毕达哥拉斯学派的影响下,柏拉图所提出的“理式(Form)”的概念也带有“数”理化特征,并认为具有较高理式的是那些最接近数学概念的纯形式;作为柏拉图的高足,亚里士多德虽不认同柏拉图的“理式”概念,并提出“四因说”予以反驳,但对于美的看法仍与毕达哥拉斯学派及柏拉图的和谐美学保持一致;罗马诗人贺拉斯提出来的“合理”与“合式”理论,标志着“内容”概念从“形式”中的剥离,即“内容”与“形式”二元论范畴的初步确立。但贺拉斯作为一名古典主义者,对美的看法仍然继承了古希腊哲学家亚里士多德在《诗学》中强调的和谐有机整体论,认为完满一致的整体就是和谐,也就是美(具体请参见参考文献[14])。

④与古埃及人所摹仿的灌溉农业景观的外部“自然(此处含义为自然物)”不同,这里的“自然(此处含义为本性)”指代自然物产生的原则,被认为是构成真实世界的形式。

⑤该句英文原文为“It was a change from the‘nature of world’to‘the world of naure’”。第一个nature指的是事物的本性、本质,第二个nature则指代的是天地万物。

⑥古典主义时期,园林所摹仿“自然”多为”理式”的世界;而在浪漫主义时期,园林摹仿的“自然”已经转变为真实的自然界了。

⑦汤姆·特纳(Tom Turner)认为“抽象”一词准确描述了20世纪园林的主要特征(具体请参见参考文献[10])。艺术家和设计师欣赏科学家们将自然法则抽象并作为技术应用的方法,也去寻找类似的设计过程。因此,绘画、建筑、园林、家具和时装设计都开始摆脱装饰,以分析性的清晰线条、简单的色彩和几何美作为特点。

⑧长久以来,西方人只把田园、花园作为自然理想,“荒野”在古代西方的观念中往往意味着“对人类的生存构成威胁,残酷、粗暴和危险(具体请参见戴斯·贾丁斯所著《环境伦理学》)”的恶魔之地,因而一直受到排斥(具体请参见陈望衡所著论文《荒野与园林——“生态园林主义”建构的思考》)。直至工业革命以后,在生态学与伦理学的发展与推动下,“自然祛魅”到“自然复魅”观念的回归,使得西方人开始逐渐正视“荒野”的价值,自觉的荒野审美意识也得以萌生。这种具备“多样性、原生性、开放性、和谐性、偶然性、异质性、自愈性、趣味性、野趣横生的自然环境系统(具体请参见王惠所著论文《论荒野的审美价值》)”也为一贯偏爱整洁和秩序、追求风景“如画”的西方园林提供了新的灵感与线索。

⑨即在生态上有重要性的景观可能在视觉上缺乏吸引力,反之亦然。

⑩出于美学上的考虑,哈格曾提议保留场地全部的工业废墟。但当时关于工业遗产保护的研究尚在起步,保守派仍倾向于建设一个英国田园式的公园。最终场地上绝大部分工业痕迹都被清除,保留下来的精炼炉也因此与它的历史环境彻底脱节。曾有学者尖锐地指出,由于保留下来的精炼炉被栅栏封闭禁止游客进入,且场地内大部分工业信息已被彻底清除,因此煤气厂公园中的工业遗迹仅具有外在美学的吸引力,而场地原有的复杂性和动态发展过程都被极大地削弱,并且在设计过程中缺乏关于可持续景观改造的讨论与研究(具体请参见参考文献[30])。

[1] 朱育帆. 走向“潜质空间”[J]. 城市环境设计,2016(2):123-126.

ZHU Yufan. Towards Potential Space[J]. Urban Environment Design, 2016(2): 123-126.

[2] 沈洁,王向荣. 风景园林价值观之思辨[J]. 中国园林,2015(6):40-44.

SHEN Jie, WANG Xiangrong. The Reflection and Analysis on the Values System of Landscape Architecture[J].Chinese Landscape Architecture, 2015(06): 40-44.

[3] 汪洋,汤姆林逊. 二十世纪的园林设计—始于艺术[J]. 中国园林,1988(2):48-49.

WANG Yang, David Tomlinson. Landscape Design in the Twentieth Century — Began with Art[J]. Chinese Landscape Architecture, 1988(2): 48-49.

[4] 张法. 中西美学与文化精神[M]. 北京:中国人民大学出版社,2010:175.

ZHANG Fa. Aesthetics and Cultural Spirit, Chinese and Western[M]. Beijing: China Renmin University Press,2010: 175.

[5] 符·塔达基维奇. 西方美学概念史[M]. 褚朔维,译. 北京:学苑出版社,1990:396-400.

Wladyslaw Tatarkiewicz. A History of Six Ideas[M]. CHU Shuowei, translation. Beijing: Xue Yuan Press, 1990: 396-400.

[6] Net1: quot;naturequot; Online Etymology Dictionary[DB/OL]. [2017-08-1].http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0amp;search=nature.

[7] Naddaf Gerard. The Greek Concept of Nature[M].Albany: SUNY Press, 2006.

[8] 沙利文. 庭园与气候[M].沈浮,王志姗,等,译.北京:中国建筑工业出版社,2005:194.

Chip Sullivan. Garden and Climate[M]. SHEN Fu, WANG Zhishan, et al. translation. Beijing: China Architecture amp;Building Press, 2005: 194.

[9] Janick Jules. Ancient Egyptian Agriculture and the Origins of Horticulture[J]. Acta Horticulturae, 2002(582):23-39.

[10] 汤姆·特纳.世界园林史[M]. 林箐,南楠,等,译. 北京:中国林业出版社,2011:227.

Tom Turner. Garden History[M]. LIN Qing, NAN Nan,et al,translation. Beijing: China Forestry Press, 2011:227.

[11] 赵宪章,等. 西方形式美学:关于形式的美学研究[M]. 南京:南京大学出版社,2008:39,44.

ZHAO Xianzhang, et al. Western Formal Aesthetics: An Aesthetic Study of Form[M]. Nanjing: Nanjing University Press, 2008: 39, 44.

[12] Thompson Ian H., Ecology Community and Delight —Sources of Values in Landscape Architecture[M]. London:E amp; FN Spon, 1999.

[13] Stroud Dorothy. Capability Brown[M]. London: Faber and Faber, 1950: 29.

[14] 朱光潜. 西方美学史[M]. 北京:金城出版社,2010:507.

ZHU Guangqian. History of Western Aesthetics[M]. Beijing:Jincheng Press, 2010: 507.

[15] 唐军. 追问百年—西方景观建筑学的价值批判[M].南京:东南大学出版社,2004.

TANG Jun. Review the Past Century—the Value Criticism of Western Landscape Architecture[M]. Nanjing: Southeast University Press, 2004.

[16] Turner Tom. English Garden Design: History and styles since 1650 [M]. Woodbridge: Antique Collectors Club,1986: 26-27.

[17] 王祖哲. 美与艺术之间有必然联系吗?[J]. 文史哲,2003(6):22-26.

WANG Zuzhe. Is There a Necessary Link between Beauty and Art? [J]. Journal of Literature, History and Philosophy,2003(6): 22-26.

[18] 朱狄. 当代西方艺术哲学[M]. 北京:人民出版社,1991:63.

ZHU Di. Contemporary Western Art Philosophy[M]. Beijing:People's Publishing House, 1991: 63.

[19] 赫索·契普. 现代艺术理论[M]. 台北:远流出版事业股份有限公司,2004.

Herschel Chipp. Theories of Modern Art[M]. Taibei: Yuan-Liou Publishing Co. Ltd., 2004.

[20] 王向荣,林箐. 艺术、生态与景观设计[J]. 新材料新装饰,2004(10):38-43.

WANG Xiangrong, LIN Qing. Art, Ecology and Landscape Architecture[J]. New Material New Decorations, 2004(10):38-43.

[21] Walker Peter, Simo Malanie. Invisible Garden: The search for Modernism in the American Landscape[M].Cambrige: The MIT Press, 1994: 152.

[22] 林箐. 美国当代风景园林设计大师、理论家—劳伦斯·哈普林[J]. 中国园林,2000(3):53-56.

LIN Qing. Lawrence Halprin, America's Master Landscape Architect and Theorist of Today[J]. Chinese Landscape Architecture, 2000(3): 53-56.

[23] Kiley Dan. Dan Kiley in his own works: America's master landscape architect[M]. London: Thames and Hudson, 1998.

[24] 杨文臣. 当代西方环境美学研究[D]. 济南:山东大学,2010.

YANG Wenchen. The Study of Contemporary Western Environmental Aesthetics[D]. Jinan: Shandong University,2010.

[25] 于冰沁,田舒,杨辉,等. 新世纪美学运动与西方近现代风景园林美学的范式转向[J]. 大连理工大学学报:社会科学版,2014(2):132-136.

YU Bingqin, TIAN Shu, YANG Hui, et al. The New Century Aesthetic Movement and the Paradigm Transformation of the Western Modern Landscape Aesthetics[J]. Journal of Dalian University of Technology: Social Sciences, 2014(2):132-136.

[26] Rosenberg Ann. An Emerging paradigm for Landscape Architecture[J]. Landscape Journal, 1986, 5(2): 81.

[27] Nassauer Joan. Messy Ecosystems, Orderly Frames[J]. Landscape Journal, 1995, 14(2): 161-170.

[28] Gobster PH, Nassauer JI, Daniel TC, Fry G. The Shared Landscape: What Does Aesthetics Have to Do with Ecology? [J]. Landscape Ecology, 2007, 7(22): 959-972.

[29] 孙晓春,刘晓明. 构筑回归自然的精神家园—美国当代风景园林大师理查德·哈格[J]. 中国园林,2004(3):11-15.

[30] Weilacher U., Syntax of Landscape — The Landscape Architecture of Peter Latz and Partners[M]. Basel, Boston,Berlin: Birkhäuser, 2007.

[31] 郑晓笛. 基于“棕色土方”视角解读德国北杜伊斯堡景观公园[J]. 景观设计学,2015(6):20-29.

ZHENG Xiaodi. Interpretation on Duisburg-Nord Landscape park through the Lens of quot;Brown Earth-workquot; [J]. Landscape Architecture Frontiers, 2015(6): 20-29.

[32] 简圣贤. 都市新景观 纽约高线公园[J]. 风景园林,2011(4):97-102.

JIAN Shengxian. New Urban Landscape — The High Line in New York City[J]. Landscape Architecture, 2011(4): 97-102.

[33] Operations James Corner Field, Scofidio Diller, Renfro.The High Line[M]. London: Phaidon Press Limited, 2015.

[34] Weilacher Udo. Between Landscape Architecture and Land Art[M]. Berlin: Birkhauser - Publishers for Architecture,1999.

[35] Jr Charles Eliot. What is Fair Must be Fit[J]. Garden and Forest, 1896(4): 132-133.

(编辑/刘昱霏)

The Evolution Process of Western Gardens Aesthetics and the Discussion of the quot;Naturequot; in Western Gardens

SHEN Jie

Based on western aesthetics development history, this paper systematically sorts out the evolution process of western gardens aesthetics, which are mainly includes four stages such as quot;the origin of western classical gardens and its aesthetic formquot;, quot;the ideal nature: the emergence and development of English landscape gardensquot;, quot;the dividing line between beauty and art: abstract landscape architecture under the background of revoltquot; and quot;aesthetics transition trend of contemporary landscape architecture: landscape architecture under the influence of environmental sciencesquot;. In this process, western perception of quot;naturequot; is also in change.

landscape architecture; western gardens; nature; the evolution of aesthetics

上海市青年科技英才扬帆计划(编号16YF1412000);住房城乡建设部2016年科学技术项目(编号2016-K2-001);同济大学青年优秀人才培养行动计划(编号2015KJ025);同济大学高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室2016年自主与开放课题

Fund Items: Shanghai Sailing Program(No.16YF1412000); Science and Technology Program of Ministry of Housing and Urban-Rural Development(No. 2016-K2-001);Young Excellent Researcher Funding of Tongji University(No. 2015KJ025); Key Laboratory of Ecology and Energy-saving Study of Dense Habitat (Tongji University), Ministry of Education

TU986

A

1673-1530(2017)09-0091-08

10.14085/j.fjyl.2017.09.0091.08

2017-05-30

修回日期:2017-08-02

沈洁/1985年生/女/云南人/博士/同济大学建筑与城市规划学院景观学系助理教授、硕士生导师/研究方向为风景园林规划设计与理论(上海200092)

SHEN Jie, who was born in 1985 in Yunnan province,is an assistant professor and master supervisor in the Department of Landscape Studies, College of Architecture and Urban Planning, Tongji University. Her research focuses on the theories and practices of landscape architecture(Shanghai 200092).