天上人间“更衣记”

萧耳

天界的衣裳有何特点?五代人牛峤的《灵怪录》说道:“郭翰夏日卧庭中,仰视空中,有人冉冉而下,曰:‘吾织女也。徐视其衣,并无缝。翰问之,谓曰:‘天衣本非针线为也。”于是我们明白,原来仙女们穿的衣服完全是织出来的,不用裁也不用缝。故有成语—天衣无缝。现在所谓一体成型的无缝针成衣,大抵就是古人这般构想。

天上的贵妇们,像王母娘娘、上元夫人之俦,身着浑然一体、精美华贵的衣裳在琼林瑶圃中漫行,雍容婀娜的体态可由我们任意想象。当然,那些云锦天衣可不是吹口气就有的,也是天上的女工一针一线织成。因为,天界的社会分工中也有织女。

民间流传最广的《天仙配》故事,最后成了一出人间牛郎与天上织女的爱情悲剧。织女,有说她是天之贵女,如《荆楚岁时记》:“天河之东有织女,天帝之子也。”虽说是天上的千金小姐,却奇怪地年年要辛苦织锦,织成美丽不可方物的云锦天衣,像人间的女子服劳役一般,玉指劳损,辛苦寡欢。织女也像替父从军前“唧唧复唧唧,木兰当户织”的花木兰。后来天帝看她一个人独处可怜,就把织女嫁给了河西牵牛郎。但是两人一结婚,织女的织锦工作耽误了,交不出云雾紫绡衣,天帝又怒了,责令织女回到河东,以后夫妻一年只能相会一次。从这传说的早期版本可以看出,织女的千金小姐身份是很可疑的,感觉她跟人间的女工也差不多。而她巧手织成的云锦天衣,自己是否有资格享用呢?这也难说。

因为流传年代久远,关于织女的身世便有各种不同的说法,在此我们姑且认为织女在天上无论处于何种地位,都与纺织相关。中国传统社会男耕女织,“织女”便也成为符合人间想象的一种身份定位。

细读《太平广记》诸神仙卷,发现在天上当差的仙女大多身着青衣,即便是有名有姓的仙女萼绿华,也是一身青衣,看起来是整齐的模样。唯少数地位尊贵的仙女,服饰才有特别的华丽。除上元夫人外,《太平广记》的女仙中,提到麻姑的服饰也颇华丽。麻姑也是个美貌仙女,看起来只有十八九岁,服饰和上元夫人差不多,也是绾着发髻,鬓丝披垂至腰际,衣服有花纹,却不是锦缎,也是流光溢彩,不可形容之天衣。

至于上元夫人的衣裳,自是妙不可言。不过,这妙不可言的衣裳还扯出一桩凄美绝顶的故事,其中牵涉凡间的一位军政大佬、一位良家女子。《太平广记》有《许老翁》二则,就讲述无辜的凡人如何为上元夫人的一件衣裳付出生命代价。

故事中的军政大佬是唐玄宗时剑南节度使章仇兼琼(章仇系复姓),那位良家女子是州府士曹(掌管民政事务)柳某的妻子李氏,据说“容色绝代”。章仇派遣李氏的丈夫去新征服的吐番安戎城办事,可是夫君一去三年,没有归来复命,也不知生死。三年中,这李氏每天紧闭大门,谨慎度日,可见李氏性子并不轻浮。虽有倾城之色,却是耐得住寂寞的女子。忽然有一天,来了个姓裴的兵曹(州府中掌管兵事的官员)上门拜访,说是李氏的亲戚,李氏并没有姓裴的亲属,不让仆人开门。可是来人却叫得出李氏的小名,还知道她许多娘家人和表亲,李氏惊奇之下就让他进屋了。谁料这姿容雅致的男人竟是下凡的仙人。他问李氏丈夫离家多久了,李氏说三年了。裴氏以“三年义绝”为由劝她改嫁。不知不觉中,这佳人李氏不由迷上了姓裴的,真的就跟他过起了日子。

仙人爱佳人,更有凡人纠缠佳人,活寡妇门前是非亦多。接下去的一场将弱女子推向深渊的风波,却是因节度使章仇兼琼而起。这章仇公听说李氏貌美、空守,也动起了脑筋。大概不只为一窥佳人美貌,或许进而有纳她为妾之意。作为一方封疆大吏,节度使大人假借太太之名大张筵席,将蜀中府县大小官员的夫人们都召来府中后院,李氏自然也在被邀之列。李氏以丈夫未归相辞,推辞不掉,只得硬着头皮赴宴。那个时代,有点身份的女子难得出门,又是参加一个重要宴会,自须盛装出行。可叹李氏不知道,她是去赴自己的“鸿门宴”。

出门前,李氏精心打扮一番,穿上益都本地盛服—“黄罗银泥裙,五晕罗银泥衫子,单丝罗红地银泥帔子”,照这里的描述,若才女张爱玲画起李氏“更衣记”的插图来,应该是很漂亮的衣装吧?可姓裴的看了却摇头,这私自下凡来的仙人还嫌李氏的衣服不够美,叹惜道:“凡界的衣裳,再华丽也只能这样了。”他让自己的童仆回去开箱取衣,吩咐说要取衣箱中第三套衣服。李氏奇怪,为什么不取第一套而是第三套呢?这仙人就说,这第三套衣裳已非世间所有。天上人间打了个来回,须臾便至,拿来的衣服竟是“异香满室”。至于这天衣到底什么样儿,故事里并无正面描写,或许天衣之美难以描述,就像《陌上桑》中的罗敷之美不能言述,只能描述旁人的反应。这时候凡界美人李氏见到最美的衣裳,或许只觉惊喜,就像灰姑娘见到水晶鞋一般,脑子就木了,也不去问这华服的来历。人间的大多数女子,或许也有这爱美的弱点吧。

另一个客观原因,那时正是大唐盛世,四方来往频繁,贸易交往带来了源源不断的奇珍异货。益州地接吐蕃、南诏,人们也见识过来自波斯、大食乃至大秦等地的舶来品,本地的时尚之風也许可直追长安。作为官宦妻室,这李氏也不是没见过世面的女子。

但李氏不知道这套华服乃天上之衣,更不知道自己这新丈夫是仙人。

因为伊身上的衣服实在太美了,甫一现身,就美得四座皆惊。《许老翁》里写道:“李既服天衣,貌更殊异。观者爱之。坐定,夫人令白章仇曰:士曹之妻,容饰绝代。”

节度使大人很好奇,但也见得其人心思缜密。“章仇径来入院,戒众勿起。见李服色,叹息数四。乃借帔观之,则知非人间物。试之水火,亦不焚污。因留诘之。”他断定李氏身上的衣裳不是人间之物,此际心态已发生了变化。似乎将那好色之念暂时放下了,这时的章仇公仿佛是威严的断案者,要把事情查个水落石出。

盘问之下,李氏如实交代了原委。这时她的心情一定是惊慌的,预感到这华服给自己带来的不是荣耀与美丽,而很可能是灾祸。节度使派人到李氏家里,那仙人已经不见了。

章仇兼琼颇费周折,找来隐于峨眉山的方士许老翁,追问这套非人间衣裳的来历。原来这美得不可方物的华服是仙女上元夫人的。那偷偷下凡来娶了李氏的神仙,正是上元夫人的衣库官。他俗情未尽,私自下凡人间,偷取上元夫人的衣服,自然要被惩罚,被流放到人间去做某国之主。神仙作孽犹可活,只是放逐人间而已,可是李氏呢?

同一个故事,收入《太平广记》神仙卷有两个版本,上述一则出于《仙传拾遗》,并未交代李氏后来的下落,不知怎么收拾了。且说这章仇兼琼见到许老翁还不罢休,因为这事情已惊动玄宗皇帝,逼着许老翁去见玄宗。许老翁真的去了长安,玄宗对这天衣之事好奇心大发,问这问那,又问上元夫人的衣服怎么送还上界。按许老翁指点,将衣裳供于一处清净之所,等上面派人来取。却终不见人—“但有旋风卷衣入云”,而那许老翁也不见了踪影。

另一个版本出自《玄怪录》,满纸杀气、戾气,要残酷得多。赤裸裸便是两个男人为抢夺一个美人大动干戈,最后倒霉的却是那弱女子。这个版本中,这人间的绝色女子连个姓氏都没有,只说是崔姓士人之妻,跟着到巴蜀之地做县尉的丈夫来到成都,不料丈夫到任就死了。章仇兼琼见崔妻孤苦无靠,也贪其色,将她安置在青城山下一间别墅里,其实是想找机会日后纳她为妾。为了把寡妇弄到手,也是搞轰趴,以夫人名义举办宴会,将方圆五百里有头有脸的女士都请来。不料,这当儿崔妻的族舅卢生捷足先登,已纳之为妾。又让她托病不出。章仇公闻讯大怒,派兵包围了卢生的房子。

这卢生正吃着饭,见墙外都是大兵,亦竟谈笑自若,毫不在意。吃完饭,卢生告诉夫人,看来章仇大人的宴会不能不去了。他马上出去置办衣服,骑驴出门,徐徐而去。不一会儿,快递小哥捧着衣箱来了,内有“故青裙,白衫子,绯罗縠绢素”,似乎不过是日常素色衣服,却非人间所有。

她去了节度使府上。“及尉妻入,光彩绕身,美色傍射,不可正视。坐者皆摄气,不觉起拜。”可是宴会毕,回去三天后,美人就死了。

原来那卢生也是掌管衣库的仙人,其主人是太元夫人(不知是否乃上元夫人之讹称,此处且当是同一仙女)。猜想此版本中天上衣库官偷天衣的心机,似乎并不纯粹是为了美,或许是想以天衣那高不可攀之美,慑退节度使这凡间浊物的“色心”吧?天地之间两个好色男人的较量,只是可怜这无辜美人,误了卿卿性命。这无名氏的遭遇,远比莫泊桑《项链》里边小公务员之妻玛蒂尔德的命运更惊心动魄。

她只是不知情地穿了不属于自己的衣服而已,无意间冒渎了太元夫人,死后就被打入无间狱,即那印度语中的“阿鼻地狱”,地狱最下层。按理说,要在人间作了极重恶业,犯了罪不可赦的“杀、盗、淫、妄”,才有此下场。可见神仙并无慈悲心。批评汉武帝刘彻有“五宗罪”的尊贵的上元夫人,自己不也是另一个女暴君吗?这些女神仙之狠,相比《红楼梦》中王熙凤的冷血,似过之而无不及。正应了村上春树的“世界尽头,冷酷仙境”的悲凉意境,这天衣引发的血案,直令人胆战心惊了。

两个版本,一缥缈一凶险,你喜欢哪一个呢?窃以为《仙传拾遗》版本中的故事,说的是人性的弱点,所谓天衣是无缝的,而人性之中自有种种盲区,却也不失为真实的血肉之躯。而第二个版本,却是直抵人性(神性)之凶残,人间的压迫尚且不说,还有神仙来加害。

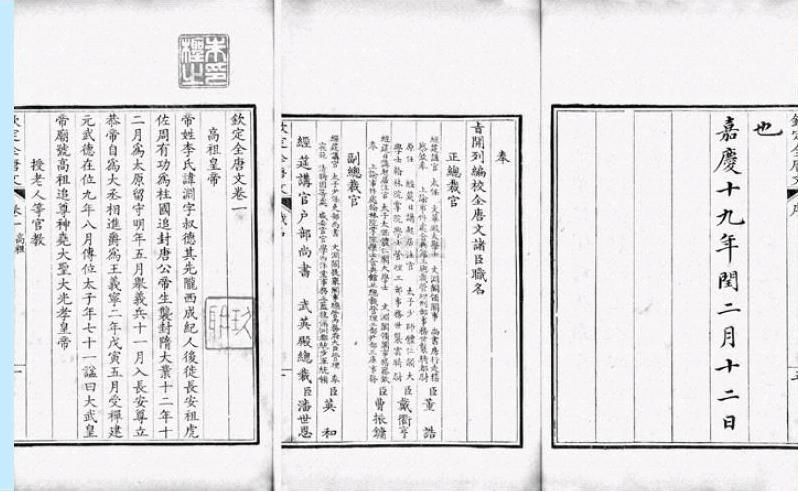

节度使章仇兼琼是个性格复杂的人物,在上边的故事中给人的印象是不但好色且还有心计,在维护等级秩序时又显得十分冷酷—在他看来,凡人享用天衣就是僭越。此公在唐朝历史上也算个狠角色,既是能臣、权臣,又是个十分有争议的人物。他虽然有不少政绩,却因举荐后来引起“安史之乱”的奸臣杨国忠,被认为有污点,新旧《唐书》都未予立传。

据《元和姓纂》,章仇一姓为齐国公族姜氏之后。《全唐文》韦述所撰《赠东平郡太守章仇府君神道之碑》记载:秦汉之际,有雍王章邯,为汉所并,子孙避居仇山,因号章仇氏,成为草原民族。在北魏时,章仇馥率族人始归中原,仕至宁南大将军,徐兖青齐相五州刺史。所以章仇兼琼身上有种混合着生猛血性的草原贵族气质。至于杨国忠(原名杨钊,玄宗赐名国忠),早年是个混子,却生得仪表堂堂,其生性流浮,为人狡诈又聪明。他的发迹也有点像《水浒传》中赵佶身边的高俅。杨国忠曾穷困潦倒,混迹市井里巷,后来在章仇手下做幕僚,颇有急智,能举一反三,做事妥帖,颇得章仇兼琼的赏识。到了长安,又借着同族堂妹杨贵妃的势力,在官场上一路蹿升,李林甫死后成了宰相。章仇兼琼跟他几乎就是把兄弟,他们合成一股政治力量,互相借力,权倾一时。

《太平广记》之神仙卷另有一则《章仇兼琼》,专讲他好道求仙的故事。说章仇在西川时,常令左右搜访道士术士。发现有头戴纱帽手持藜杖四人,常到一处可赊账的铺子饮酒,他们酒量很大,每每“皆至数斗”,谈笑之时总是说到御医孙思邈。章仇听得手下报告,就怀疑他们是神仙。有一次,章仇兼琼只带几个随从,微服探访,等他上前礼拜,那四人“相顧徐起,唯柴烬四枚,在于坐前”,刚一起身就不见了。因为玄宗热衷道教神仙,章仇便据此奏报。玄宗找来孙思邈,才知那四人确是仙人,乃太白酒星。他们“每游人间,处处皆至,尤乐蜀中”。仙人时常来往蜀中,章仇却也没能跟他们搭上关系。他跟玄宗都有求仙问道的嗜好,除了杨国忠,这也是他跟皇帝拉近关系的门径。

不过,章仇在四川民间却是个口碑不错的人物。譬如,著名的乐山大佛修建时曾数度停工,章仇拿出自己的官俸作为工程款。他的另一项功绩,是在四川兴修水利,整治了都江堰。不过,在前述天上之衣的故事背后,想来也有人间霓裳羽衣的故事。章仇兼琼多年在四川为官,为了跟杨贵妃及杨氏一族套近乎以便亲近唐玄宗,也往长安进贡了许多的蜀锦蜀绣,杨贵妃姐妹们身上的锦绣衣裳,其中或许就有用章仇贡奉的蜀锦做的。而这些进贡的华丽蜀锦,迤逦地流向长安后宫,化作了唐玄宗帏帐边香软的枕头风。

回头再说上元夫人或太元夫人。章仇兼琼再有威权,也不能把女仙的衣库官给办了。仙人犯了错,还可以下凡到偏远小国,当一国之君,节度使大人奈何不得这种情敌。而错穿衣的无名氏就惨了,涉及天国的案子章仇管不了,我们也猜不透章仇公在惊闻美人暴死还要下无间狱的下场后,内心是否会有一丝怜惜,就像我们猜不透《色·戒》中王佳芝死后易先生的心思一样。

上元夫人是谁?西王母之女,天真皇之母,任上元之官,统领十方玉女名录。热衷神仙的浪漫主义诗人李白,写过一首《上元夫人》的游仙诗—

上元谁夫人,偏得王母娇。

嵯峨三角髻,余发散垂腰。

裘披青毛锦,身著赤霜袍。

手提嬴女儿,闲与凤吹箫。

眉语两自笑,忽然随风飘。

太白诗仙浪漫情怀大发,想象中的上元夫人不啻天上的婵娟。《太平广记》有《汉武帝》一则(出《汉武内传》),上元夫人與王母娘娘一先一后出场。七夕夜,先是王母娘娘驾临汉武帝宫殿,王母又唤来已有四千多年没见的女儿上元夫人,一起会见求道心切的汉武帝。上元夫人出行排场极为铺张,行头亦极为讲究—

俄而夫人至,亦闻云中箫鼓之声。既至,从官文武千余人,并是女子,年皆十八九许。形容明逸,多服青衣,光彩耀目,真灵官也。夫人年可二十余,天姿精耀,灵眸绝朗,服青霜之袍,云彩乱色,非锦非绣,不可名字。

这女仙真是厉害角色,一见汉武帝就大发雌威,严厉指出汉武帝犯有“五宗罪”:性暴、性淫、性奢、性酷、性贼,说得汉武帝无地自容。在这则故事中,相比上元夫人,王母对武帝倒显得有几分慈爱之心。王母说上元夫人说武帝之过说得太急切,怕吓着了武帝,而上元夫人依然言辞铿锵。在对待汉武帝能否成仙的问题上,母女俩还争执了一番。看在西王母有些喜爱汉武帝的分上,上元夫人才算让了步。在规劝汉武帝如何才能成仙得道这件事上,王母和上元夫人,可谓一个唱红脸,一个唱白脸。将顽劣的汉武帝教导一番后,上元夫人随王母离去,千乘万骑,升空而去。

梅兰芳饰演上元夫人的京剧《上元夫人》,就是根据这则汉武帝故事,又加上清人《钩弋宫传奇》若干情节衍化而来。这出戏最早是秦腔,梅兰芳在秦腔基础上把它改编成一出古装新戏。梅兰芳演的上元夫人倒不那么咄咄逼人了,而是在汉武帝面前当筵歌舞,回归为曼妙仙女,这或许也是诗人李白心目中的上元夫人,也符合人们对仙女的想象。上世纪二十年代,正值最美年华的梅兰芳扮相美艳脱俗,上元夫人手持拂尘翩然起舞,令观者倾倒,现在依然可以从同名京剧老电影中一睹梅之风华。但这个上元夫人美则美矣,和梅兰芳另一出新编京剧《天女散花》中的仙女一样,依然是没有心的,一个空洞的仙女。

忽然觉得,这上元夫人,有点像则天皇帝美丽任性的女儿太平公主,抑或《红楼梦》中贾元春与王熙凤的合体,美貌而兼威仪,伶俐又有胆识。天上的社会中,女仙的权势不可小觑,但上元夫人这么有权有势的尊贵女性,对人间的姐妹竟没有丝毫慈悲和怜悯之心,想来是令人失望。

人间的美人儿,在这等高不可攀的贵妇心目中,只是可耻讨厌的冒犯者。“你个小贱人,怎么配穿我的衣裳!”且慢,如果仅仅责怪天上的女仙是那种小心眼儿的毒妇,可能就错了。

上元夫人或太元夫人的华服需要衣库官来打理,自己都记不得有多少件套,真在乎丢了一套?可是,无论天界和凡界,古人的衣服不仅仅是遮体之物,更是体现等级、秩序以及一整套礼制的实物准则。譬如,日常与祭祀、节庆的衣裳,从面料、花纹图案到颜色,都有严格讲究。什么官阶的人着什么服色,每一品秩的文官武官都有自己规格的服饰,绝对不能乱穿。自周朝开始,作为礼制的一部分,从王公贵族到士卿百官,已经制定出一套完整的服饰制度,当时的礼服已是名目繁多。而衣服色彩也按尊卑设了等级。黄色成为帝王专属,是从唐高宗时代开始的。也是从隋唐时代开始,“品色衣”制度正式确立起来,大抵以紫、绯、绿、青四色以定官位之高卑,也是始于隋唐。不能穿紫色的人穿了紫色,该穿绿者服了绯衣,都是对权力与制度的严重冒渎,弄不好会惹来杀身之祸。男人如此,女人从皇帝的后宫,到朝廷命妇,至民间女子,依据所在家族、夫君的等级品秩,也有相应的女服等级。

在权力、阶级、秩序面前,服饰的审美问题自然退居其次,体面与合适才是最大的问题。想看看唐朝贵族妇女穿衣打扮是什么样,或许周昉的《簪花仕女图》是个参考。

穿了太元夫人衣服的人间无名氏三天后就死了,且被打入无间狱,正是文学对于这一逐渐规范的“品色衣”制度的现实写照吧。这天上的秩序,所谓的天条,不过是人间的镜像与倒影。

《太平广记》女仙卷有《程伟妻》一则,讲到另外一个女仙的“更衣记”,可与前述穿错衣的故事互为观照。汉朝期门郎程伟的妻子,是个得道之人。其夫君要随皇帝出行,为没有合适的出门衣服而发愁,程妻宽慰说:“止阙(缺)衣耳,何愁之甚耶?”说话间,两匹双丝细绢就从天而降。用来自上天的双丝细绢做成的衣服,不知应该算作天衣还是人间之物,这种跨界的思路显然比较有趣。衣服肯定是按照她老公的官阶制作,文中没有说她老公穿着面料来自上界的衣服是否招惹了麻烦,应该是没有问题。程伟妻是由凡人修成仙女的,擅长黄白之术,丈夫想跟她学,她却觉得丈夫的骨相不对,不配得到炼金术,硬是不肯教他。丈夫逼得紧了,她便“蹶然而死,尸解而去”,干脆跑到天上做神仙去了。古人那些怪力乱神的想象中,有这样一路另类女权主义,也是一绝。