县域全要素生产率提升中存在结构红利吗?

——基于中国1869个县域的面板数据分析

(1.沈阳农业大学 经济管理学院,辽宁 沈阳 110866;2.辽宁大学 商学院,辽宁 沈阳 110136)

县域全要素生产率提升中存在结构红利吗?

——基于中国1869个县域的面板数据分析

孙学涛1王振华1张广胜2

(1.沈阳农业大学经济管理学院,辽宁沈阳110866;2.辽宁大学商学院,辽宁沈阳110136)

全要素生产率提升是中国县域经济增长的源泉,而产业结构调整是县域全要素生产率提升的可能路径。本文基于中国1869个县域的数据,采用Meta-Malmquist指数法测度县域的全要素生产率,并运用空间SARAR模型分析产业结构升级对县域全要素生产率的影响。研究发现:技术进步对县域全要素生产率的贡献大于技术效率对县域全要素生产率的贡献;县域产业结构之间存在着显著的空间溢出效应;产业结构高级化水平提高抑制了县域全要素生产率提升;产业结构合理化水平提高能够促进县域全要素生产率提升。

县域经济;全要素生产率;产业结构;结构红利;空间溢出效应;SARAR模型

一、引言

县域经济不仅是中国经济的重要组成部分,而且是中国经济增长奇迹的重要支撑[1](P164—180)。2015年400样本县(市)的GDP占全国的比重为24.4%,1869个县域的GDP达到43.41万亿,占中国经济整体的63%①;2003~2015年中国县域经济年均增速为16.04%,同时期的中国经济年均增速为9.81%。在新常态背景下,要实现中国经济的中高速增长,县域经济仍然是重要的推动力量。根据新古典经济增长理论,中国县域经济增长的两个源泉分别是生产要素投入积累和全要素生产率提升。目前中国经济进入资本积累增长减速、人口红利消失和技术进步减缓的新常态,高投资、出口驱动和劳动要素拉动经济增长的阶段已经结束,因此提升全要素生产率成为促进县域经济增长的必由之路。以往的文献认为人力资本[2]、投资[3]、贸易开放[4]和基础设施建设[5]等是区域全要素生产率提升的源泉,但部分学者研究发现中国县域全要素生产率不断下降,因此寻找新的全要素生产率增长源泉非常重要。

现在研究表明产业结构升级是促进全要素生产率提升的新源泉[6]。从理论上讲,产业结构升级会提高经济体的全要素生产率进而促进经济增长,学者们将其称之为结构红利[7]。在中国的劳动密集型产业正从城市向县域转移的现实背景下,通过促进产业结构升级、释放结构红利来提升县域全要素生产率对县域经济而言也是理性且可行的选择。因此,在新常态背景下,对中国产业结构升级对县域全要素生产率的影响进行系统研究很有必要。

二、文献综述

产业结构升级对全要素生产率的影响存在争论。主流的观点认为结构红利来源于两个方面:一方面,在经济社会内生产要素从较低效率地区流向较高效率地区,在这个过程中会提高经济体各要素的生产率,进而促进经济增长[6];另一方面,产业结构升级能够促进要素在不同部门之间流动,从而提高全要素生产率,进而促进经济增长。国内外学者通过固定效应模型(或者随机效应模型)采用中国各省份,以及韩国和印度等国家(或地区)的数据检验了产业结构升级对全要素生产率的影响,发现劳动力转移和产业结构调整等对全要素生产率提升有积极的影响[7][8][9];另有部分学者发现产业结构升级对全要素生产率的作用不显著[10],甚至存在因产业结构调整而导致经济陷入“结构性减速”困境[11]。还有一些学者通过空间自回归模型(或者空间误差模型)采用东亚地区以及欧盟[12],中国工业内部以及世界39个国家或地区[13]的数据检验了产业结构对全要素生产率的作用,研究发现产业结构对全要素生产率没有明显的促进作用。

通过分析发现已有文献结论不一致的原因可能包括:第一,样本选择问题,已有的研究主要是针对经济整体的研究,缺乏从县域的视角分析产业结构升级与全要素生产率之间的关系;第二,全要素生产率测度,已有文献对经济体全要素生产率的测度方法主要包括随机前沿生产函数和数据包络分析方法,但这两种方法都存在改进的余地。前者先验地确定函数生产形式和随机误差项的概率分布形式,会对结果产生影响,后者容易出现方向距离函数无解的情况;第三,变量选择问题,已有文献对产业结构的研究主要关注产业结构高级化,认为经济体的产业结构不仅需要升级,更需要产业结构趋向合理,然而目前少有文献关注县域的产业结构合理化;第四,模型选择问题,已有文献对面板数据的研究主要采用面板数据模型,很少有文献考虑到地区经济之间的空间溢出效应,即使部分文献考虑到地区经济之间的空间溢出效应,也不能解决空间误差项和空间自回归项同时存在的问题。

针对以上文献的结论争议,本文关注的问题是在新常态经济背景下,产业结构升级能否成为中国县域全要素生产率提升的源泉。本文尝试从以下几个方面对已有文献进行补充并展开本文的研究:首先,各县域具有完整的经济管辖权,彼此之间存在着“政府锦标赛”式的竞争[14],也区别于已有的城市、省级或全国加总的研究,本文将研究的视角限定为县域,笔者尝试为产业结构调整升级对全要素生产率影响的相关研究寻找来自县域的证据;其次,全要素生产率的测度方面,在RDM模型基础上引入共同前沿面,测度Meta-Malmquist指数,以避免RDM模型在求解方向性距离函数时可能出现无解的问题;再次,本文将产业结构合理化和高级化两部分同时引入模型,力求准确地测度产业结构对全要素生产率的影响;最后,由于空间模型的空间滞后项和空间误差项可能会同时存在,已有的研究多采用两个不同的模型分别研究空间滞后项和空间误差项,而带空间自回归误差项的空间自回归模型(Spatial Autoregressive Model with Spatial Autoregressive Disturbances,SARAR)能够避免以上不足,因此本文采用MLE估计的SARAR模型分析产业结构升级对中国县域全要素生产率的影响。最终的研究结论将为中国县域经济在新常态经济背景下寻找新的全要素生产率增长源泉提供依据。

三、计量模型

(一)Meta-RDM模型

(1)

(2)

(3)

综合以上定义,得到负值数据条件下的Meta-Malmquist指数:

(4)

根据公式(3)和公式(4)负值数据条件下的Meta-Malmquist指数可以分解为:

(5)

公式(5)右边的第一项表示县域经济的技术效率指数,它测度了从t时期到t+1时期每个县域的技术效率追赶程度。县域经济的技术效率指数大于1,表示该县域经济的技术效率提升;县域经济的技术效率指数等于1,表示该县域经济的技术效率没有变化;县域经济的技术效率指数小于1,表示该县域经济的技术效率下降。公式(5)右边的第二项表示县域经济的技术进步指数,它测度了从t时期到t+1时期每个县域的技术进步追赶程度。县域经济的技术进步指数大于1,表示该县域经济的技术进步提升;县域经济的技术进步指数等于1,表示该县域经济的技术进步没有变化;县域经济的技术效率指数小于1,表示该县域经济的技术进步下降。

(二)空间滞后及空间误差混合回归模型

县域经济之间存在着空间相关性[16][17],因此本研究采用空间计量模型分析产业结构升级对县域全要素生产率的影响及其空间溢出效应。传统的空间计量方法包括考虑到空间滞后项的空间自回归模型和考虑到空间误差项的空间误差模型等,但需要注意的是空间滞后项和空间误差项可能会同时存在,因此本文采用带空间自回归误差项的空间自回归模型——SARAR模型,其数学表达式为:

Y=ρWY+Xβ+μ

(6)

μ=λWμ+ε

(7)

其中,Y表示中国县域全要素生产率,X表示解释变量,W表示n×n阶空间权重矩阵,ε表示独立同分布的随机扰动项并且ε~N(0,σ2In),λ为残差自回归系数。此外,ρ为空间自回归系数,是表示中国县域产业结构之间相互影响的参数,ρ显著表示中国县域产业结构之间存在空间溢出效应,ρ不显著表示中国县域产业结构之间不存在空间溢出效应。若残差自回归系数λ=0,空间自回归系数ρ≠0,则SARAR模型转化为:

Y=ρWY+Xβ+ε

(8)

公式(8)为空间自回归模型的公式,即SARAR模型转化为SAR模型。

若残差自回归系数λ≠0,空间自回归系数ρ=0,则SARAR模型转化为:

Y=Xβ+μ

(9)

μ=λWμ+ε

(10)

公式(9)和(10)为空间误差模型的公式,即SARAR模型转化为SEM模型。

由于解释变量的内生性,使用OLS估计是有偏的和不一致的,而传统的估计方法是采用工具变量法(IV),学者在研究过程中发现IV方法参数的估计值往往会超出其定义域的范围,并且在实证分析过程中很难找到“好”的工具变量,但MLE方法可以避免此类问题。因此本文在对中国县域全要素生产率模型的估计中采用MLE估计。

部分学者认为产业结构升级促进了全要素生产率的提升,但部分学者发现产业结构升级对全要素生产率的作用不显著,甚至存在因产业结构调整导致经济“结构性减速”的困境。为了验证产业结构升级与全要素生产率增长之间的非线性关系,本文在计量模型中加入产业结构高级化和合理化指标的二次项。

四、数据和计量指标

(一)全要素生产率测度

考虑到统计口径的一致性和样本数据的可得性,本文选取了2002~2014年中国1869个县域的数据①,实际样本为24297组。数据来源于《中国县(市)社会经济统计年鉴》(2003~2012年)、《中国县域统计年鉴(县市卷)》(2013~2015年)、《中国区域社会经济统计年鉴》(2003~2015年)、《中国统计年鉴》(2003~2015年)和中国22个省、5个自治区和1个直辖市的统计年鉴(2003~2015年)。基于增值法来确定县域经济的要素投入变量与产出变量。

关于产出指标,根据已有文献的研究经验,本文选择国内生产总值作为产出变量,同时又加入各县域的财政收入,防止选取单一的GDP指标出现偏差②。

关于投入指标,本文遵从三要素投入假说,投入指标包括劳动力、资本和土地。第一,资本指标的量化。学者们对资本存量的估算方法各不相同,本文借鉴张军(2009)的研究[18],并接受Perkins(1998)对中国资本产出比为3的假设,利用2002年中国各县域的国民收入倒推2001年的资本存量,根据2001年的资本存量,利用各县域的固定资产投资总额,采用永续盘存法③计算各县域历年的资本存量。在折旧率的选择上,龚六堂和谢丹阳(2004)假定为10%[19],张军(2004)和周腰华(2017)选择为9.6%[20][21],本文采用9.6%的折旧率。第二,劳动力指标的量化。对于劳动力要素而言,不同的个体具有不同的劳动技能和劳动效率,运用科学的方法衡量各县域的小时劳动量基本上不可能实现,本文根据已有文献选择单位从业人口作为劳动变量。第三,土地指标的选择。土地要素是经济发展的主要因素之一,本文借鉴已有文献,选取县域内的为常用耕地面积作为土地要素的衡量指标。投入和产出指标的具体测算说明和描述性统计结果列于表1中。

本文借助MaxDEA6.9软件,采用产出导向型规模收入可变模型,测算2002~2014年中国县域的Meta-Malmquist指数,结果见表2。从表2中可以看出,县域全要素生产率的年均变化为0.75%;技术进步对县域全要素生产率的年均贡献为0.09%;而技术效率对县域全要素生产率的年均贡献为 -1.12%,即技术进步对县域全要素生产率的贡献大于技术效率对县域全要素生产率的贡献。限于篇幅,对不同县域不同年份的Meta-Malmquist指数及其分解不再一一描述。

表1 投入与产出指标的量化及描述性统计

表2 2002~2014年中国县域全要素生产率指数及其分解

(二)解释变量选取

五、实证分析

(一)空间相关关系检验

构建空间计量模型之前,首先要考察数据是否存在空间依赖性,只有存在空间依赖性才可以使用空间计量方法。学者们主要利用Moran’s I指数、Geary’s C指数即吉尔里相邻比率和Getis-Ord指数G度量相近区域之间的空间自相关,并使用GeoDa1.10软件计算产业结构的Moran’s I指数、Geary’s C指数和Getis-Ord指数。本文借鉴王振华(2014)的研究[23],采用Moran’s I指数测算中国1869个县域产业结构高级化的空间相关性,具体结果见表4。

注:*、**和***分别表示显著性水平为10%、5%和1%,下表同。

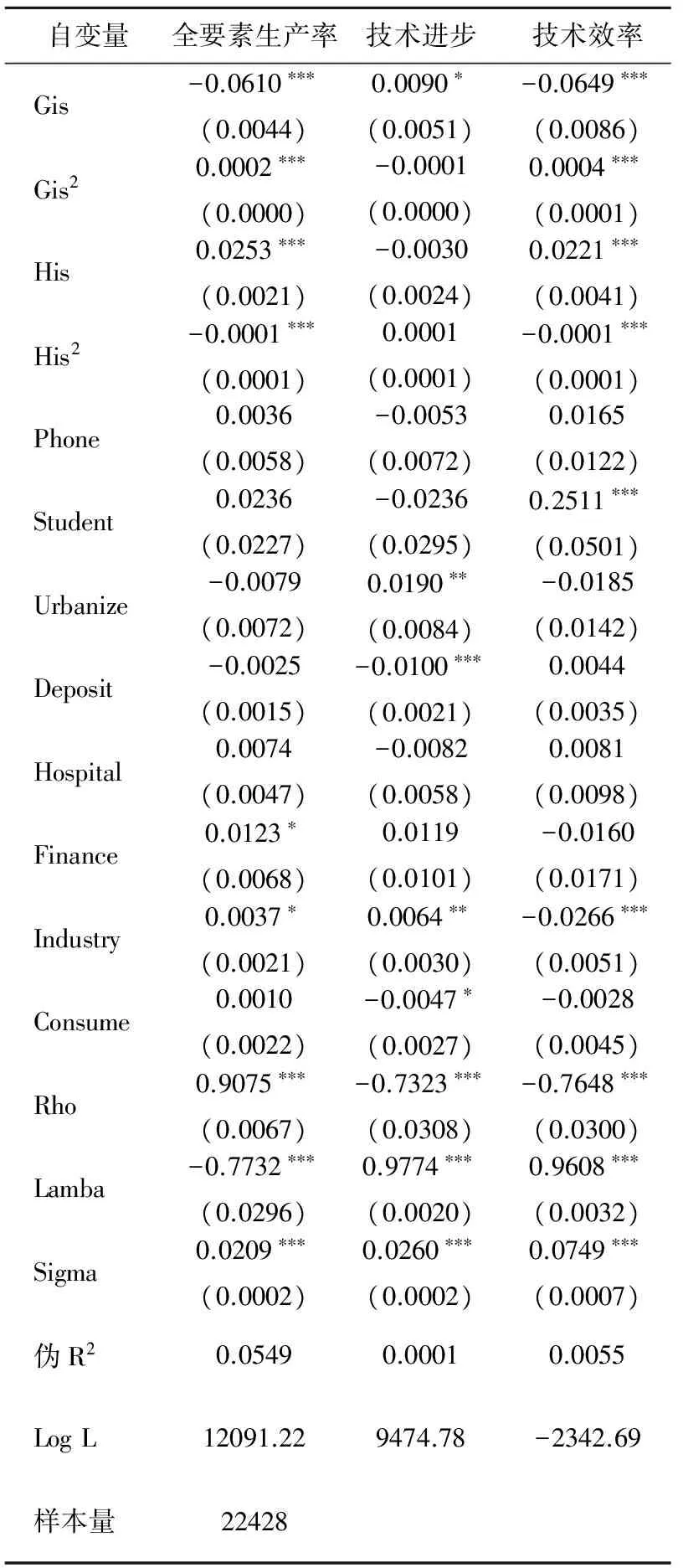

表5 产业结构对全国县域全要素生产率提升的影响

空间自相关检验结果表明,中国县域产业结构之间存在显著的空间相关关系,可能表现为同伴效应或者网络效应。中国县域产业结构的空间溢出效应显著,即中国县域之间的产业结构在一定程度上不仅影响本地区的全要素生产率,而且还会影响相邻地区的产业结构。从表4可以看出中国县域产业结构的Moran’s I指数均为正,说明中国县域的产业结构之间表现为正向的空间相关关系。具体而言,产业结构水平相近的县域与产业结构水平相近的县域相邻,即产业结构水平较高的县域与产业结构水平较高的县域相邻,产业结构水平较低的县域与产业结构水平较低的县域相邻。

(二)中国县域的空间计量回归分析

由于采用数据为面板数据,首先采用BP检验,考察是随机效应模型还是混合效应模型更适合本文的面板数据;然后再采用Hausman检验,考察是随机效应模型还是固定效应模型更适合本文的面板数据。由于BP检验结果Prob>chibar2=0.0000,故强烈拒绝“不存在个体随机效应”的原假设,即认为在“随机效应”与“混合回归”二者之间,应该选择“随机效应”。由于Hausman检验结果Prob>chi2=0.0000,故强烈拒绝原假设,认为固定效应模型优于随机效应模型。因此本文使用固定效应模型研究产业结构对中国县域全要素生产率提升的影响及其空间溢出效应。文章采用带空间自回归误差项的空间自回归模型(SARAR模型)研究产业结构调整对中国县域全要素生产率提升的影响及其空间溢出效应。中国地域广阔,东部地区、中部地区和西部地区县域的自然和社会环境差异较大,因此借鉴王立新(2014)等学者的研究成果对中国县域进行了细分[24],划分为东部地区、中部地区和西部地区等三个区域与全国县域的估计结果进行比较。具体结果如表5和表6所示。

表6 产业结构对不同样本县域全要素生产率的影响

表5给出了利用Stata14.0软件计算的全国县域的回归结果,表6给出了东部县域、中部县域和西部县域的回归结果。从表5和表6的回归结果可以看出,模型的空间自回归系数ρ和残差自回归系数λ均在1%的水平下显著,表明中国县域产业结构具有显著的空间效应,采用空间计量模型是合理且必要的。从不同样本的回归结果来看,产业结构对县域全要素生产率的影响基本一致,因此本文以全国县域为例分析产业结构对县域全要素生产率的影响,具体如下:

第一,产业结构高级化对县域全要素生产率的影响。从模型的估计结果来看,衡量产业结构高级化的一次项指标对县域全要素生产率的影响为负,衡量产业结构高级化的二次项指标对县域全要素生产率的影响为正,并且均通过了显著性水平检验。这表明产业结构高级化对县域全要素生产率的影响为“U型”,即当产业结构高级化水平小于某一特定值后,产业结构升级会抑制县域全要素生产率提升;当产业结构高级化水平大于某一特定值时,产业结构升级会促进县域全要素生产率提升。根据产业结构高级化的一次项指标和二次项指标的系数可以计算出该特定值为152.5,而产业结构高级化水平的最大值小于该特定值,表明现阶段产业结构升级会抑制县域全要素生产率提升,即中国县域全要素生产率提升中不仅没有“结构红利”,反而存在“结构负利”[25],这与部分文献的研究结论一致[10]。可能的解释是产业结构升级的本质是要素资源在不同产业(或者地区)之间流动,在这个过程中要素会追求边际产出最大化的原则,即要素会从低端产业(或者地区)流向高端产业(或者地区),要素流入产业(或者地区)的单位要素产出会增加,但要素流出产业(或者地区)的单位要素产出会减少。由于县域经济在整个国民经济中处于弱势地位,要素流动必然是高素质劳动力或者优势资本从县域流向城市,这种要素流动必然会不利于县域全要素生产率提升;同时产业结构高级化进程不断推进会打破该地区原有的产业均衡从而导致县域全要素生产率下降。

第二,产业结构合理化对县域全要素生产率的影响。从模型的估计结果来看,衡量产业结构合理化的一次项指标对中国县域全要素生产率的影响为正,衡量产业结构合理化的二次项指标对中国县域全要素生产率的影响为负,并且均通过了显著性水平检验。这表明产业结构合理化与中国县域全要素生产率之间存在着显著的“倒U型”关系,即当产业结构合理化水平小于某一特定值时,产业结构合理化会促进县域全要素生产率提升;当产业结构合理化水平大于某一特定值后,产业结构合理化会抑制县域全要素生产率提升。根据产业结构合理化的一次项指标和二次项指标的系数可以计算出该特定值为126.5,而产业结构合理化水平的最大值小于该特定值,这表明现阶段产业结构合理化水平提升会促进中国县域全要素生产率提升,即中国县域全要素生产率提升过程中存在产业结构的动态均衡效应[26]。可能的解释包括两个方面,一方面是在当前环境下存在着未被利用的资源,通过利用当前资源使企业改变现有生产规模以充分利用社会资源,另一方面是通过调整不同产业之间的生产要素投入量,使要素投入与产出达到最优配置。

第三,不同样本产业结构对县域全要素生产率的影响。从表5和表6的估计结果来看,无论是东部县域、中部县域、西部县域还是全国县域的回归结果,产业结构高级化一次项对县域全要素生产率的影响均为负,只有西部县域的样本没有通过显著性水平检验,其余样本均通过了显著性水平检验;无论是东部县域、西部县域还是全国县域的回归结果,产业结构高级化二次项对县域全要素生产率的影响均为正,只有西部县域的样本没有通过显著性水平检验,其余样本均通过了显著性水平检验,但中部县域样本的产业结构高级化二次项对县域全要素生产率的影响为负,并且没有通过显著性水平检验;无论是东部县域、中部县域、西部县域还是全国县域的回归结果,产业结构合理化一次项对县域全要素生产率的影响为正,只有西部县域的样本没有通过显著性水平检验,其余样本均通过了显著性水平检验;无论是东部县域、西部县域还是全国县域的回归结果,产业结构合理化二次项对县域全要素生产率的影响均为负,只有西部县域的样本没有通过显著性水平检验,其余样本均通过了显著性水平检验,但中部县域样本的产业结构合理化二次项对县域全要素生产率的影响为正,并且没有通过显著性水平检验。综上所述,产业结构对东部地区全要素生产率的影响显著,对中部县域和西部县域全要素生产率的影响不显著。可能的解释是中西部地区农业要素禀赋相对于非农业要素禀赋更丰富,而东部地区非农业要素禀赋相对于农业要素禀赋更丰富,即中西部地区更适合发展农业,而东部地区更适合发展非农业。

第四,产业结构对县域全要素生产率及其分解的影响。从表5和表6的估计结果来看,无论是东部县域、中部县域还是全国县域的回归结果,产业结构对技术进步的影响均不显著,但对技术效率的影响均显著;在西部县域的回归结果中,产业结构对县域技术进步和县域技术效率的影响均不显著,即产业结构对县域全要素生产率的影响主要是通过对县域技术效率产生影响,进而影响县域全要素生产率。可能的解释是技术进步作为外生变量,产业结构调整和升级不能影响技术进步,只能通过影响技术效率,从而影响全要素生产率。

第五,控制变量对县域全要素生产率的影响。模型内的其他控制变量对县域全要素生产率的影响各不相同,并且其他控制变量不是本文的研究重点,限于篇幅,对于其他控制变量本文不再一一赘述。

六、结论与政策建议

本文首先测度了中国1869个县域的Meta-Malmquist指数,然后在已有文献的研究基础之上,运用空间SARAR模型研究产业结构升级对中国县域全要素生产率的影响及其空间溢出效应。研究发现:第一,全要素生产率的年均变化为0.75%,同时技术进步对县域全要素生产率的贡献大于技术效率对县域全要素生产率的贡献;第二,中国县域产业结构存在显著的空间溢出效应;第三,中国县域全要素生产率提升中没有“结构红利”,反而存在“结构负利”,即产业结构高级化水平提高抑制了县域全要素生产率提升;第四,中国县域全要素生产率提升过程中存在着产业结构的动态均衡效应,即产业结构合理化水平提高会促进县域全要素生产率提升。

根据以上发现可以得出如下两点政策建议:

第一,产业结构合理化是中国县域全要素生产率提升的主要动力,而产业结构高级化不是中国县域全要素生产率提升的主要动力。因此在产业结构调整转型的时期,政府需要做的不是积极地引进外资和推动农民进城,而是保证要素在各产业间的流动渠道畅通,实现要素的自由配置,使县域内的要素投入与产出达到最优配置。

第二,县域应积极适应产业结构转型升级。中国县域全要素生产率提升中存在“结构负利”,表明中国整体的产业结构转型升级不仅没有促进县域全要素生产率提升,反而阻碍了县域全要素生产率提升。因此县域政府应该积极适应中国整体的产业结构转型升级,留住高素质人才,避免由于中国整体产业结构升级而导致城市对县域的“虹吸效应”。

注释:

①2015年400样本县(市)的GDP占比数据来源于人民网《中国县域经济发展报告(2016)》,网址http://world.people.com.cn/n1/2016/0922/c57506-28733887.html。1869个县城的GDP总额及占比数据由作者加总计算得出

②本文的研究对象为中国县域经济单位,包括各县以及县级市,但没有考虑市辖区。2002~2014年县改区的县域不在本文的研究范围内,例如河北省栾城县;2002~2014年发生合并或者拆分等情况的县域也不在本文的研究范围内,例如河北省唐海县。

③所涉及的国内生产总值、财政收入、居民人民币储蓄存款余额、规模以上工业总产值和社会消费品零售总额均利用其所属地级市的居民消费价格指数折算成以2002年为基期的实际值。

④永续盘存法是根据资产的增加和减少而逐日记录,随时结存的一种会计核算方式。其具体计算方法如下:期末资本存量=期初资本存量+本期增加数-本期减少数。

⑤本文测算出中国1869个县域产业结构高级化和合理化的Moran’s I指数、Geary’s C指数和Getis-Ord指数值,但限于篇幅只列出产业结构高级化的Moran’s I指数值,其他指数值未列出。

[1] 张五常.中国的经济制度[M].北京:中信出版社,2009.

[2] 岳书敬,刘朝明.人力资本与区域全要素生产率分析[J].经济研究,2006,(4):90—96.

[3] 郭庆旺,贾俊雪.中国经济波动的解释:投资冲击与全要素生产率冲击[J].管理世界,2004,(7):22—28.

[4] 魏下海.贸易开放、人力资本与中国全要素生产率——基于分位数回归方法的经验研究[J].数量经济技术经济研究,2009,(7):61—72.

[5] 罗良文,潘雅茹,陈峥.基础设施投资与中国全要素生产率——基于自主研发和技术引进的视角[J].中南财经政法大学学报,2016,(1):30—37.

[6] Peneder,M.Structural Change and Aggregate Growth[R].Vienna: Federal Ministry for Economic Affairs and Labour,2002.

[7] 干春晖,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].经济研究,2011,(5):4—16.

[8] Young,A.The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical Realities of the East Asian Growth Experience[J].Quarterly Journal of Economics,1995,110(3):641—680.

[9] Bosworth,B.,Collins,S.M.Accounting for Growth: Comparing China and India[J].Journal of Economic Perspectives,2008,22(1):45—66.

[10] 吕铁.制造业结构变化对生产率增长的影响研究[J].管理世界,2002,(2):87—94.

[11] Eichengreen,B.The Two Waves of Service-Sector Growth[J].Oxford Economic Papers,2012,235 (65):96—123.

[12] Parteka,A.Economic Growth,Structural Change and Quality Upgrading in New Member States[J].Departmental Working Papers,2009,27(20):9—27.

[13] Fagerberg,J.Technological Progress,Structural Change and Productivity Growth: A Comparative Study[J].Structural Change and Economic Dynamics,2000,11(4): 393—411.

[14] Yu,J.,Zhou,L.A.,et al.Strategic Interaction in Political Competition: Evidence from Spatial Effects across Chinese Cities[J].Regional Science and Urban Economics,2016,(57): 23—37.

[15] Portela,M.,Thanassoulis,E.Malmquist-Type Indices in the Presence of Negative Data: An Application to Bank Branches[J].Journal of Banking & Finance,2010,34(7):1472—1483.

[16] 吴玉鸣.空间计量经济模型在省域研发与创新中的应用研究[J].数量经济技术经济研究,2006,(5):74—85.

[17] 余华,彭程甸.湖南县域城镇化的空间差异与发展战略[J].南通大学学报(社会科学版),2006,(3):23—29.

[18] 张军,陈诗一,Gary,H.J.结构改革与中国工业增长[J].经济研究,2009,(7):4—20.

[19] 龚六堂,谢丹阳.我国省份之间的要素流动和边际生产率的差异分析[J].经济研究,2004,(1):45—53.

[20] 张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J].经济研究,2004,(10) :35—44.

[21] 周腰华,王振华,张广胜.中国县域经济增长的影响因素及其空间溢出效应分析[J].云南财经大学学报,2017,(1) :35—47.

[22] 张翠菊,张宗益.中国省域产业结构升级影响因素的空间计量分析[J].统计研究,2015,(10) :32—37.

[23] 王振华.城镇化发展、产业结构升级与县域经济增长:理论与实证[D].沈阳:沈阳农业大学,2014.

[24] 王立新.经济增长、产业结构与城镇化[J].财经论丛,2014,(4) :3—8.

[25] 田艳平,刘长秀.湖北产业结构变化与要素生产率增长——基于shift-share分析法的实证研究[J].中南财经政法大学学报,2012,(3):126—133.

[26] 于斌斌.产业结构调整与生产率提升的经济增长效应——基于中国城市动态空间面板模型的分析[J].中国工业经济,2015,(12):83—98.

(责任编辑:易会文)

F207

A

1003-5230(2017)06-0073-10

2017-08-09

国家自然科学基金青年项目“县域全要素生产率提升中的结构红利:基于要素配置视角的测度、分解及其决定研究”(71503173);辽宁省特聘教授支持计划项目

孙学涛(1989— ),男,山东鄄城人,沈阳农业大学经济管理学院博士生;王振华(1984— ),男,山东烟台人,沈阳农业大学经济管理学院讲师,博士,本文通讯作者;张广胜(1970— ),男,河南信阳人,辽宁大学商学院教授,博士生导师。