非遗企业非遗资产的商标化管理和保护探讨

○ 郑璇玉, 李嘉丽

(中国政法大学 民商经济法学院, 北京 100088)

非遗企业非遗资产的商标化管理和保护探讨

○ 郑璇玉, 李嘉丽

(中国政法大学 民商经济法学院, 北京 100088)

对非遗资产进行商标化管理与非遗自身特性之间存在冲突,其中非遗资产的商标注册和存续是必须解答的问题。文章将目前可检索到的非遗资产涉及商标的全部案件以传承人、非遗申请人和商标权人为划分标准对非遗资产的商标注册和存续情况进行了四种分类,并以此为基础进行非遗资产商标注册和存续情况的对比,并指出非遗资产可以实现在商标化管理与其社会性、公共性之间矛盾的协调,非遗企业在非遗资产商标化管理上可以找到有效的解决路径。

非遗资产; 商标管理; 知识产权保护

众所周知,在非物质文化遗产(以下简称“非遗”)企业获得市场竞争地位时,运用商标战略来保护其非遗资产是非常重要的一种手段。非遗企业的主要特色是以非遗资产为核心进行的企业经营,因此,非遗企业和普通企业不同,其在运用商标战略保护其资产时应考虑到自身非遗资产的特性,尽可能实现在商标化管理中对自身非遗品牌的拥有和主导。在商标化管理中,注册商标手段是最主要的路径。然而,由于非遗资产自身的特性,非遗资产在注册商标方面存在着很大的困难,甚至形成了只要是非遗资产就不可能注册商标的认知。目前的研究主要集中于非物质文化遗产的知识产权保护问题,非物质文化遗产的产业化研究,以及非物质文化遗产的商标战略保护问题等,对于非遗企业如何通过商标注册手段来对其非遗资产实现保护的细节性问题则讨论较少。因此,本文将结合已有案例,就非遗企业中非遗资产与商标的关系,尝试性地提出用注册商标路径来实现非遗资产的品牌化发展以及保护与利用的策略。

一、非遗企业的商标认知现状

非遗企业的核心是非遗资产。所谓“资产”,是指由企业过去经营交易或各项事项形成的,由企业拥有或控制的,预期会给企业带来经济利益的资源。[1]因此,以此定义为蓝本,非遗资产应当是企业在经营交易过程中基于非遗要素所形成的,由企业控制,并会给企业产生经济利益的资源,而非遗企业就是对非遗资产进行运营和控制的主体,以非遗为主导展开的各项生产内容构成了非遗企业与其他企业不同的核心。但是,在非遗资产和非遗企业这个命题上,存在着诸多的矛盾。首先,非遗能否形成资产,并以资产的形式被特定的主体进行垄断和控制和“非遗”本身的特性发生冲突;其次,非遗企业基于非遗的控制与基于与非遗有关要素的控制之间存在差异。因此,直接采用上述定义无法回答命题中存在的冲突。本文认为,能够为企业所控制并产生收益的非遗资产与非遗之间存在着差别,如果能够将非遗资产中的非遗定性为围绕着非遗的要素或者是非遗延及的要素更为妥当。

所谓非遗延及的因素是指区别于该非遗本身的,基于非遗文化而呈现的表现形式。在现实案例中,有法官也将非遗延及的因素解释为:与非遗有关的该传统文化的表现形式及其相关实物、场所的构成要素或其最终产品,称之为“与非物质文化遗产有关的关联因素”[2],非遗延及的因素必须最终形成相应的商标法上所规定的产品以及服务,才能成为可进行商标化管理的非遗资产。非遗延及的因素有时与非遗本身不同,非遗延及的因素通常能够引起人们对非遗的某些联想,因此,非遗所延及的因素有时不是非遗,也获得了某些特定的非遗价值性与商标显著性,从而可以得到商标化的管理。非遗和非遗延及的因素同等重要,而后者往往容易被企业忽视。结合非遗与非遗延及的因素,我们可以尝试性地对非遗资产给出这样一个答案:所谓非遗资产,从知识产权的角度来说,应是以非遗为核心要素并延及其表现物的,可以被企业全部或者部分控制,能够成为知识产权对象,并产生可市场化价值的产品。对于这样的非遗资产进行控制才可以进行商标化管理。

《中华人民共和国非物质文化遗产法》(以下简称《非物质文化遗产法》)第二条第一款规定:“非物质文化遗产是指被非物质文化遗产主体视为其文化遗产的传统文化表现形式以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。”*参见《中华人民共和国非物质文化遗产法》第二条第一款。根据这一规定,非遗的表现多样化,非遗可以表现为文化,也可以表现为承载于物质基础之上的传统技艺和表现模式等。因此围绕着非遗的某一要素进行的企业经营,通常是围绕着非遗的某一环节或者某一可以固化的状态运营的企业活动,这些企业的经营活动并不能代表所运营的非遗的全部,更不能替代非遗本身。

在非遗资产的商标化管理中,非遗企业对于商标的认知与普通企业一样存在着共性,即存在知识产权认知与意识,能够认识到商标对于企业生存的重要性以及知识产权保护给企业带来长久的发展,如中华老字号“内联升”的定期商标评估等。然而,在非遗企业不同于普通企业的个性特质上,非遗企业在商标领域的认知状态仍然存在一些缺陷,这些缺陷表现在以下几点:

首先,在非遗资产的商标化管理中,以非遗的名称为主导进行商标化管理并不是常态。商标是企业运营的根本,因此,企业对于非遗的商标关注仍然在于尽快抢占现存的有限的非遗资源并投入生产,以期获得更大的生存和发展。造成这一点的原因除了企业固有的思维方式之外,最重要的是申请非遗的结果通常可以预见,获得非遗资产之后的传统性维护远远小于非遗商标注册的风险。因此,保险的方法通常在于注册个无风险的商标进行非遗资产的经营。另外,当手中掌握了确定的非遗资源,对这一非遗资源本身的经营和管理就是一个宏大的工程,与之相比,商标的注册和管理只是其中一角,与其投入人力物力等待不确定的商标审判结果,不如去扩展现有的非遗影响。并且,不利的商标审判结果还会给企业带来负面的影响,导致非遗市场的丧失。因此,运用商标来保护非遗资产,以及巧妙地将非遗资产与商标结合起来,企业并非没有思考过,而是遇到的现实性困难较多。

其次,既有的非遗企业没有更多地考虑非遗品牌的开发与保护。品牌开发与商标管理存在区别,对于品牌开发的放弃会给商标的管理和保护造成极大的干扰。品牌开发并不限于传统的非遗资产的包装,如将非遗资产用于产品,投放广告宣传等。在非遗资产的商标化管理和保护中,商标必须作用于商品和服务,而品牌开发则不必限于商品和服务两类,代表性的日期、行为、技能都可以成为品牌开发的对象。因此,品牌开发对于不可能通过商标注册的对象提供了一种解决的途径,相反,竞争对象和其他并非非遗资产持有人的品牌开发也会对非遗资产持有人及其商标形成有力的干扰。

第三,非遗资产的商标化管理和保护并没有实现国家非遗保护的体系化对接。我们可以大约知道有多少种类的非遗进入各种批次的非遗项目保护,但是却无法明确地说明有多少非遗企业进入生产运营以及这些企业的运营核心。因此,目前对于非遗企业的称呼以及非遗企业的商标化管理仍然是以案例为基础的实证分析。

以上的缺陷也反应在案例中,在“中国裁判文书网”中,全文检索“非物质文化遗产”共有676个案件,其中关键词为“注册商标”的案件共有250件。[3]在“北大法宝”全文检索“非物质文化遗产”得到的案例与裁判文书共684件,其中案由为知识产权的案件共396件。*北大法宝:http://www.pkulaw.cn/Case/ 2017年5月23日最后访问。在对全部判例整理后的数据显示,与非物质文化遗产名称无关的注册商标有7个,而以非物质文化遗产名称申请注册的商标共有30个。尽管我们并没有明确的非遗企业的数据,排除不以非遗名称直接申请商标注册或者申请注册没有发生判例的情况,只有30个涉及非遗名称商标的案件与我国的非遗量以及非遗企业显然也是不相匹配的。

二、非遗企业进行非遗资产的商标化管理的设想

非遗企业进行非遗资产的商标化管理是使本企业的非遗资产与商标管理进行对接,这个过程实际也是厘清非遗企业是否真的属于可以用商标进行非遗资产保护的企业,还是属于与非遗无关,实际并没有可以进行非遗资产商标化的企业。我们尝试用两个方面的步骤进行设想的实现:第一个步骤,进行实际需求的企业类型以及非遗资产的可商标化管理评价;第二个步骤,以传承人、非遗申请人和商标权人为主体进行商标化管理的理解。

(一)第一个步骤:对企业类型的分析和企业所涉非遗要素的分析

首先,必须明确非遗企业的非遗资产类型。在非遗企业的资产中,非遗是企业的核心价值。因此,非遗资产的存在状态也决定了非遗企业的类型以及进行商标保护的不同情况。目前市场上的非遗企业主要有这样几种存在形式:

1.以非遗传承人为核心的生产经营非遗相关产品或技术的企业;

2.不存在非遗传承人,但拥有一定技术或者能力可以实现对非遗文化固定化、产品化的企业;

3.对其搜集到的非遗文化进行简单“物化”然后“复制”的企业;

4.完全以搜集各种非遗文化、保护各种非遗文化为宗旨的企业。

在上述四种有代表性的企业存在形式当中,第一种和第二种显然是较为典型的具有非遗资产控制力的企业,而第三种和第四种企业的存在形式,应当属于广义上的非遗企业,即与非遗内容关联,但是并不具备对非遗资产单独控制力的非遗企业。因此,在进行非遗资产的商标化管理时,仍应以具有非遗资产单独控制力的第一种和第二种的非遗企业的非遗资产为内容展开。

其次,非遗资产的可商标化管理的评价。非遗资产大致可以分为非遗本身和非遗延及的因素。在非遗本身方面,由于非物质文化遗产本身权利主体群体化并且缺少明确的执行权利主体,如果直接将非遗本身定义成可以进行商标注册的对象,必定会引起非遗群体和商标所有人在垄断性上的冲突,因此,非遗企业所拥有的非遗本身作为商标化管理的评价较为复杂,应视不同情况而定。而在非遗延及的因素方面,非遗企业则可以进行商标化管理。

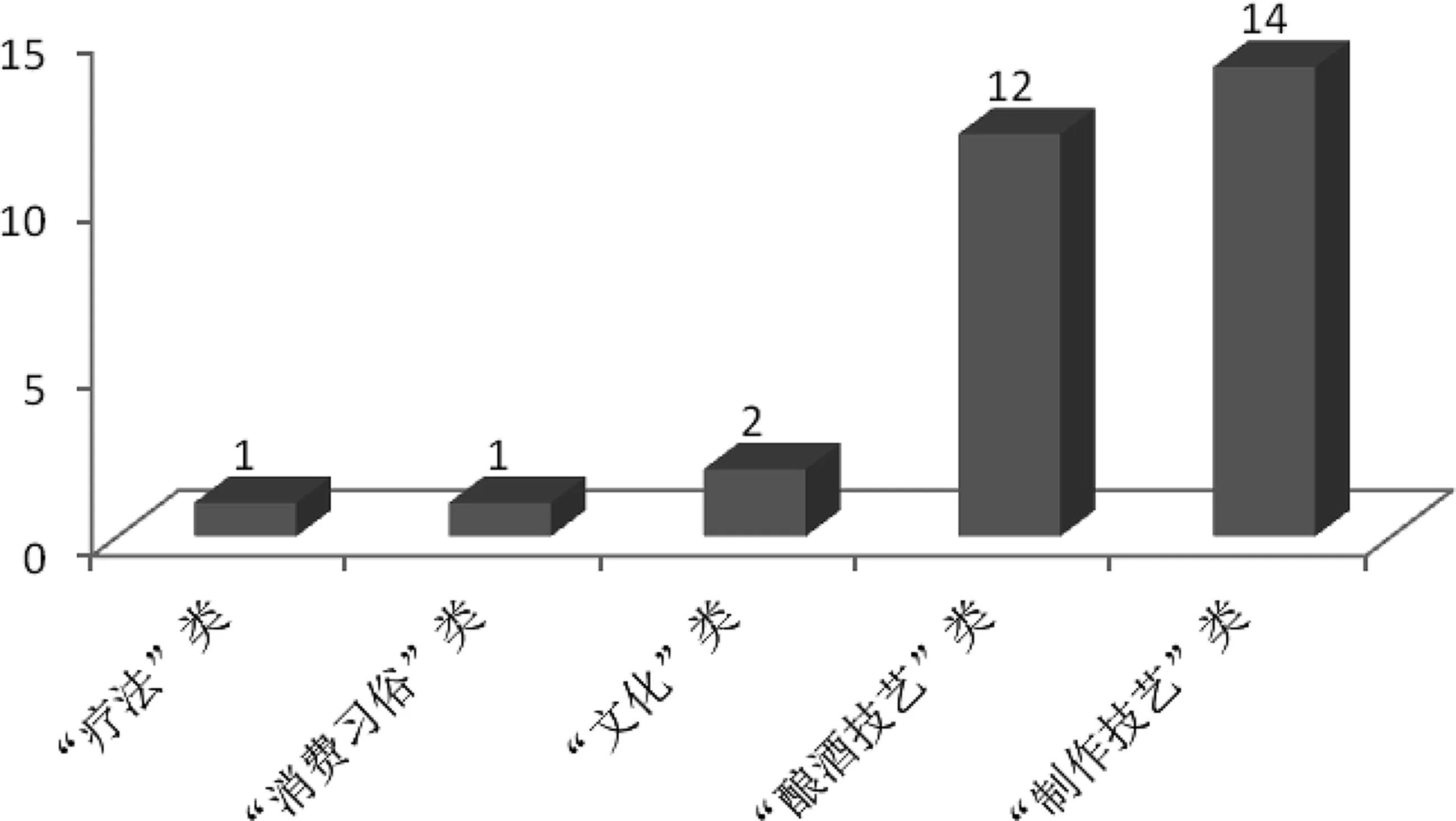

结合上述分析,我们尝试对既有案例按照第一个步骤进行分类。在30个发生的案例中,分别涉及“疗法”类,如“汤瓶八诊”商标;“消费习俗”类,如“吴山贡鹅”商标;“文化”类,如“冶春及图”商标和“同仁堂”商标;“酿酒技艺”类,如“酩馏”“五粮液”等;“制作技艺”类,如“牛忠喜”“鲁锦”和“龙泉宝剑”等。这些商标中,“汤瓶八诊”商标已经失效,正在撤销或者无效宣告程序中的商标有“冶春及图”“龙泉宝剑”“古井”,其余商标均有效,具体数字可见图1。

图1 以非物质文化遗产名称申请注册的商标按类别划分的个数

由此可见,以非遗的生产技艺为核心的非遗企业进行非遗资产的商标化管理的诉求最高。在对其以前述四类企业类型进行分类后可以发现,他们主要是第一类,即以非遗传承人为核心的生产经营非遗相关产品或技术的企业,仅有一例是第二类,即不存在非遗传承人,但拥有一定技术或者能力可以实现对非遗文化固定化、产品化的企业,这也印证了我们前面对于非遗企业商标化管理的设想。

(二)第二个步骤:以传承人、非遗申请人和商标权人为主体进行商标化管理的理解

以传承人、非遗申报人和商标权人是否相同进行分类,可以分为以下四类*按照排列组合一共可以得出5种不同的情况,但由于非遗申报人通常也是传承人,或者是不特定的传承人。所以,传承人和商标权人相同,而申报人不同的这种情况非常少,也没有现成的案例,因此不再单独分类进行讨论。:

第一类,传承人、非遗申报人和商标权人为同一人,如“汤瓶八诊”。杨华祥作为回族汤瓶八诊疗法的第七代传人,在2004年申请注册“汤瓶八诊”商标于第44类上。2008年,以杨华祥为法定代表人的宁夏汤瓶八诊文化产业有限公司申报的“回族汤瓶八诊疗法”获得国家级非遗称号。除此之外,“同仁堂”商标所有权人与非遗项目“同仁堂中医药文化”传承人、申报人均为中国北京同仁堂(集团)有限责任公司,类似的还有“东来顺饮食文化”。

第二类:传承人和非遗申报人为同一人,但商标权人为第三人。牛忠喜生前所任职的新乡市饮食服务公司,在1990年经牛忠喜同意,申请注册“牛忠喜”商标于30类烧饼上,该商标后被续展。牛忠喜之子刘贵生将牛忠喜烧饼制作工艺申请为新乡市非物质文化遗产,2010年牛忠喜之子刘贵生被任命为非遗项目“牛忠喜烧饼制作工艺”的代表性传承人,但“牛忠喜”商标权人依然为新乡市饮食服务公司。

第三类:非遗申报人和商标权人为同一人,传承人不固定。*传承人不固定的意思是,传承人不仅包括非遗申报人,还包括其他人,此时的传承人就会与非遗申报人不同,即与前两个分类相契合:非遗申报人和商标权人为同一人,传承人不同。下文第四类中“传承人不固定”的主要含义亦是指,传承人与非遗申报人和商标权人不同。扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司在1997年申请注册“冶春”商标于第42类上,2012年扬州富春饮服集团有限公司(扬子江投资发展集团有限责任公司控股)和冶春茶社成为非遗项目“冶春风情文化”的申报人,但冶春风情文化的传承人为扬州地区人们。

第四类:非遗申报人和商标权人不同,传承人不固定。山东鲁锦实业有限公司在1998年申请“鲁锦”商标于25类,2008年鲁锦织造技艺被列入第二批国家级非遗名录,申报地区为山东省鄄城县、嘉祥县,此时的非遗申报人、商标权人和传承人均不同。又比如合肥吴山贡鹅酒店管理有限公司在1999年申请“吴山贡鹅”商标于第42类,而长丰县申报了非遗项目“消费习俗——吴山贡鹅”。

通过对比分析可以得出,在第一类传承人、非遗申报人和商标权人均为同一人的情形下,商标获得持续性垄断保护的概率较大,但如果缺乏显著性,也无法获得超越非遗项目的本身的第二含义时,则很难获得商标保护,如“汤瓶八诊”。因此,非遗名称要想获得商标注册最佳的模式就是,非遗进行了适当要素的扩展,使得该非遗及非遗要素与商标权人无法分离,并且商标权人一直对该名称进行商标性使用,如同仁堂、东来顺。对于第二类传承人和非遗申报人为同一人,但商标权人为第三人的情形,有历史形成的原因或其他原因。如果其商标权是以不正当手段获得的,则可能被请求无效宣告,但如果其获得商标权是合法且正当的,则应当受到《商标法》的保护。不过为了更好地保护和传承该非遗项目,应当对商标权人进行一定限制,允许该特定非遗传承人的正当性使用。对于第三类当非遗申报人和商标权人为同一人,传承人不固定时,应该保障非遗传承人的正当权益,所有的传承人均享有平等的正当性使用该非遗名称的权利,从而共同传承该非遗项目。而在第四类非遗申报人和商标权人不同,传承人也不固定的情形下,则更加倾向于削弱商标权人的垄断权,加强对传承人权益的保护,商标权人甚至可能面临商标被申请撤销的危险。

三、非遗资产中的名称申请商标保护的困难和建议

根据商标法的规定:任何具有显著性的能够将其商品或服务来源进行区分的标志都可以申请注册商标。*参见《商标法》第八条。部分学者也支持非物质文化遗产申请商标,并提出在《商标法》中增设与非物质文化遗产商标保护的专门条款,使非物质文化遗产的商标保护更加具有可操作性。[4]因此,非遗企业可以申请商标,能否将非遗资产中的非遗本身比如名称直接进行商标注册的申请,值得进一步探讨。

基于非物质文化遗产的传承性、社会性、公共性等特性,必须十分谨慎地授予个体对非物质文化遗产的垄断权利。如果授予某企业商标权,而该商标与非遗名称相同,则很可能导致非遗文化无法成为人们共享的公共资源,因此,非遗本身作为名称直接进行商标注册的困难是显而易见的。但是,非物质文化遗产法和商标法以及相关的判例仅仅都是指出了这种困难,却没有指明,非遗的认定与商标注册条件之间存在二者选一的因果关系,因此非遗与注册商标似乎可以共生,这似乎为非遗本身的商标注册指出了一条途径,即只需要正常满足商标法规定的注册条件,包含积极条件和消极条件的满足即可。[5]282-286

进言之,商标注册的积极条件的满足即商标显著性的满足,通常分为固有显著性的满足和获得显著性的满足。[6]无论固有显著性还是获得显著性都是使该非遗名称具有非遗属性之外的能够使一般公众据此识别不同的商品或服务来源的特性。在固有显著性的满足上,非遗名称已经形成一个尽人皆知的特定组合,因此其所表现的非遗内涵较强,而商标的内在的固有显著性较弱或者没有, 不满足孔祥俊先生提出的商标“可商标性的客观功能”,即客观上具有区别性。[7]此时的商标注册在固有显著性上通常要求该商标必须实现与非遗名称所代表的指向不同。比如企业所拥有的非遗是一种技艺,而最终企业售卖的则是以非遗技艺为手段形成的产品,在商标的设计中可以拆分非遗名称或者包含非遗名称来注册商标用于最终的产品,这种拆分或者添加实际是加重非非遗要素部分的商标功能。以相关非遗传承人为核心设立的企业类型时,也可以添加非遗传承人的姓名实现对非遗资源的替代。

在获得显著性上,如果不加强固有显著性的改进,同时非遗的称号指向也与商标申请的指向一样的情况下,非遗企业去证明获得显著性的困难非常大,因为尽管可能长时间地使用了与非遗名称相同的标志,用于商标法意义上的使用[8],这种使用由于发生了重合,因此商标法的使用很难从非遗的脉络中脱离开来。所以,本文并不建议这是个有效的注册方式,而仅仅是从理论上去论证存在这样一种可能性。另外,在获得显著性上还存在一种困难,即非遗的特点就是在漫长的岁月中经过人们的认可后传承得到的遗产,即使获得一定显著性,可能也无法去突破非遗所承载的历史感与人们的认同感。因此,历史越悠久,被熟知程度越深,其获得显著性的认定越难,“汤瓶八诊”的判决就是一个很好的例子。*(2016)京行终1479号。

综上所述,在商标的积极条件的满足上,从非遗名称的申请到包含有非遗名称的申请,包含的空间越大,掺杂其他的元素越多,通过商标注册的可能性越大。从非遗名称用途的商标指向上,二者之间的区别越大,商标注册的可能性越大。

商标注册的消极条件通常是指不良影响和通用名称的表现。不良影响是指申请包含非遗名称的商标如果通过是否可能产生对公共利益、秩序等方面的负面作用。非遗名称进行商标注册是否会造成不良影响在不同的案例中有不同的结果。坚持非遗名称直接注册商标会造成不良影响的意见认为,如果包含非遗名称的标志得到注册,就会对相关地区的经济市场与文化传承造成消极和负面的影响,阻碍公共资源的利用,这种观点在“海口骑楼老街”一案中得到了证实。*(2015)高行(知)终字第587号。但是,在有的案件中,法官摒弃了这一说法,不认为该使用会有害于社会主义道德风尚或者其他不良影响,例如“冶春及图”商标争议一案。*(2014)高行(知)终字第3876号。也有人认为,这一不同的审判结果是因为该争议商标用于食用油,也就是是以非遗名称来注册与非遗无关的商品。故有学者指出,对“有其他不良影响的标志”而言,应当是将该标志作为商标使用在指定的商品上将产生不良影响而非是标志本身有不良影响。[9]根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第三条的规定,人民法院在审查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形时,应当考虑该标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。* 参见《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第三条。在商标注册的消极影响上,非遗标志本身并不会产生不良影响,而是由于非遗标志产生商标的垄断权利之后会不会产生不良影响。

由于已经存在成功的案例,并且也没有明确的条文说明赋予非遗标志商标保护会产生不良影响,因此,企业去申请商标注册已经存在成功的可能。另外,另一种解决途径是可以通过群体商标来解决,这一点在后文的集体商标也有提及。

在非遗沦为通用名称从而不具备商标功能的认定上,我国《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(2017)第十条规定:“依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的,应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的,应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、词典等列为商品名称的,可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,人民法院可以认定为通用名称。”*参见我国《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(2017)第十条。因此非遗名称商标即使具有描述性要素也不当然意味着该标志成为通用名称,不能仅仅因为被认定为非遗、被公众知晓,就判定其名称是通用名称,关键在于是否被相关公众认定为指代该类商品或者服务的名称。因此非遗的认定与通用名称之间仍然在于相关公众的非遗或者商标功能的替代程度,目前,仍然依靠个案的判断来进行。对于已经被核准注册的包含非遗名称的商标,该名称虽然不作为通用名称,依然具有非遗属性,其他非遗企业依然可以对该非遗名称进行标志性、描述性使用。在“汤瓶八诊”一案中,法官支持了这一观点。*(2016)京行终1479号。

四、非遗资产申请商标的其他可行性方案

非遗资产除了非遗本身之外,还包括非遗延及的因素。因此,除了前述直接申请非遗名称的商标化之外,非遗企业进行非遗资产的商标化保护还包括其他几个可行性的方案,比如非遗延及因素的扩大化申请、使用集体商标或者证明商标来保护非遗资产以及非遗资产的反向商标风险管控等方式。相对于前面重点论及的直接申请,这几种方式的优点在于申请的困难少,缺点在于,其所代表的非遗量相对也轻。

首先,非遗延及因素的扩大化申请是指可以将表示非遗资产、包含非遗资产名称的标志进行商标注册,使用在与其非遗资产以及与非遗文化有关的商品或者服务上。非遗资产的名称、标志不是非遗本身,也不能完全体现该非遗的内容,所以,将表示非遗资产、包含非遗资产名称的标志在特定的商品或者服务上进行商标申请注册,并不会产生直接描述其非遗内容的效果,而只能暗示性的表征其商品或者服务的特点。并且,对于申请注册的商标中即使含有描述性的部分也并不影响其整体上的认定。[10]比如,“古井烧鹅”一案,烧鹅是古井烧鹅传统手工艺的物质载体,是其最终产品,因此在该案中,“古井”的注册即被通过。*(2016)京行终2516号。

第二,使用集体商标或者证明商标保护非遗资产的方式。对于某一地区或某一组织,通过对相应的地理标志或标准进行统一保护而申请集体商标或者证明商标,可以很好地保护非遗文化。[11]有学者甚至指出,非物质文化遗产的地理标志保护模式是保护非物质文化遗产的最佳选择。[12]对于该地区的非遗企业或是达到该标准的非遗企业,就可以通过申请而使用现成的已经得到注册的商标,标示其非遗资产的统一来源。实际上,这是对无法通过商标申请的非遗资产的一种变通式做法。其优势在于非遗资产的商标功能明显,群体性也容易被非遗的群体性认可,从而实现非遗资源的共享。

第三,商标风险管控反向保护非遗资产。这一点实际是对非遗资产商标化管理的补充。在非遗资产的商标化管理中,注定有一部分资产可能无法进行商标化管理,而只能以非遗的方式存在,这就要求非遗企业防止他人以商标的方式实现对自身非遗资产的掠夺。另外,不正当的注册以及抢注包含其非遗名称的标志,以及一切可能与本企业的非遗资产产生联想的行为也多种多样。

综上所述,非遗企业的非遗资产商标化管理有多种渠道,而正确地认知本企业的非遗资产,顺利实现非遗资产商标落地是企业进行资产整理的重要步骤。同时,非遗资产与商标并不是对立的关系,非遗资产的商标化管理可以最大限度地维护商标与其非遗资产之间的对应关系,实现对企业经济、文化效益的增长。商标的良好维护,企业的品牌化发展,更能加强非遗资产的文化感召力,促进非遗资产的文化发展,实现非遗的永续传承。

[1]百度百科“资产”[EB/OL].[2017-05-12].https//baike.baidu.com/item/资产/781173?fr=aladdin.

[2]周波.再论非物质文化遗产商标注册的审查[J].中华商标,2016,(8):15-19.

[3]中国裁判文书网[EB/OL].[2017-05-23].http://wenshu.court.gov.cn/list/list/?sorttype=1&conditions=searchWord+QWJS+++%E5%85%A8%E6%96%87%E6%A3%80%E7%B4%A2:%E9%9D%9E%E7%89%A9%E8%B4%A8%E6%96%87%E5%8C%96%E9%81%97%E4%BA%A7.

[4]徐辉鸿,郭富青.非物质文化遗产商标法保护模式的构建[J].法学,2007,(9):94-101.

[5]冯晓青.知识产权法[M].第三版.北京:中国政法大学出版社,2015.

[6]王太平.商标法原理与案例[M].北京:北京大学出版社,2015.

[7]孔祥俊.论商标可注册性要件的逻辑关系[J].知识产权,2016,(9):3-11.

[8]张今,郭斯伦.电子商务中的商标使用及侵权责任研究[M].北京:知识产权出版社,2014:28-32.

[9]邓宏光.商标授权确权程序中的公共利益与不良影响:以“微信”案为例[J].知识产权,2015,(4):53-71.

[10]周波.非物质文化遗产商标注册的审查[J].中华商标,2016,(7):54-58.

[11]齐爱民,赵敏.非物质文化遗产的商标权保护模式[J].知识产权,2006,(6):63-66.

[12]肖海.非物质文化遗产的地理标志保护模式[J].求索,2008,(2):53-55.

TrademarkManagementandProtectionofIntangibleCulturalHeritage

ZHENG Xuanyu, LI Jiali

(School of Civil, Commercial and Economic Law, China University of Political Science and Law,Beijing 100088, China)

By reviewing the cases from different sources, the paper analyzes the effective way of trademark registration and the survival of intangible cultural heritage, and points out the obstacles and proposes relevant solutions. According to the inheritor, the applicant and the trademark owner, it classifies the cases of trademark registration and survival of intangible cultural heritage into four types and makes a comparative study on them. Finally, it comes to a conclusion that it is possible to coordinate trademark management of intangible cultural heritage with its sociability and publicity and intangible cultural heritage enterprises can find their effective way to apply for a trademark and to protect the registered trademark.

intangible cultural heritage; trademark management; protection of intellectual property

D923.43

A

1672—1012(2017)05—0079—08

2017-06-08

国家社会科学基金重点项目“中国特色知识产权理论体系研究”(11AZD047)

郑璇玉(1974—),女,福建泉州人,中国政法大学知识产权法研究所副教授,法学博士。李嘉丽(1993—),女,重庆江津人,中国政法大学知识产权法专业硕士研究生。