传说与现实

——邬建安的艺术世界

邬建安/Wu Jian’an

【自述】

本人对中国传统文化兴趣浓厚,特别醉心于神话故事和精怪故事。因中国传统文学多半与神仙鬼怪做伴,为其字句间闪烁的本民族叙事方式与想象力所倾倒,常欲将此古老智慧转换变形为当代文化生活的组成部分,在艺术创作中酝酿激进新颖的美学类型。自2005年至今,经过几次个展的锤炼(2005年“寻影初记”,2008年“九重天”,2011年“七层壳”,2014年“白猿涅槃”),个人基本确定下连接传统文化与当代现实的艺术创作方法,并积极探索此种连接在更广阔社会生活范围内的实践意义。

【创作历程】

这里看到的两件作品,《静观内景》(图1)与《有弹性的疼痛》(图2),来自2005年最初的个展“寻影初记”,后来这批剪纸的作品结集成册,就是《白日梦》。这是最早的一批传统语言转换的作品,借鉴传统剪纸、皮影等镂刻艺术的造型语言,表达我个人在2003年、2004年时激烈动荡的情绪。2003年我在北京经历了“非典”,最紧张的日子里真是吓得够呛,只好把自己锁在房间里,靠剪小纸人来获得安全感。“非典”过去,竟基本掌握了剪纸的技法。我拿着这批安慰自己的剪纸小人去见导师,吕老师留下作业叫我按照此种方法再创作20件大尺寸的剪纸作品,兴奋地工作了半年,做出了19件。《静观内景》与《有弹性的疼痛》就是其中两件。

《刑天》(图3)这件作品是想要召唤远古的血性。“刑天”的形象,是华夏民族文献中所记载的最具勇武精神的形象。他被敌人砍下了头颅,但依然如恶鬼般追击着敌人,战斗不止,精神的凶蛮悍狠使他根本等不及灵魂出窍后的阴柔纠缠与来世转生的迟来报复,尸身就要跳起来继续厮杀。他是残忍的英雄,热血澎湃刚性十足。

我希望借他的形象激发出一点热血蒸腾的战斗勇气,毕竟我们今天的中国文化,就像被西方文化斩了首级一般,茫然不知所以,我们何不效仿远古的祖先,化乳为目操干戚以舞。

《九重天》(图4—5)的图像暗示着权力关系的强弱法则。图像中包含有九种动物,在这九种动物之间存在一种从天上到水下的空间分布关系。水底的鱼象征的是空间的最深层,天上的鸟象征的是空间的最高层,中间的动物依此类推各自占据着空间的一个层级。在《九重天》中,这九种动物互相咬噬,又逐层变大,一层层包含。藏在最里层的鸟,嘴里咬着鱼;包着这只鸟的是人面鸟,在它嘴里面咬着娃娃鱼;再包着人面鸟的是人头鸟,咬着青蛙;再往外是羽人咬着老虎,第五层是人,人咬着人,第五层咬着第五层自己;然后第六层开始反过来,包着人的这层是老虎,老虎咬羽人;青蛙咬人头鸟;娃娃鱼咬人面鸟;最外层是巨大的鱼咬着巨大的鸟。图像由这样一个互相咬噬又层层包裹的形象关系结构起来,互相咬噬的对手永远是固定的一对,只是尺寸大的一方总是攻击尺寸小的一方。

《七层壳》(图6—7)由七幅大画组成,每幅画中都有三百六十个小纸人。纸用藤黄染色,又在蜡油里浸炸,成为一种半透明的有些像牙齿的东西。纸人都缝在大张的宣纸上,宣纸背后裱绢,整体形制有些像中国古代的中堂画。

三百六十个纸人共有一百八十六种身份各异的形象,其余一百七十四种为对称的镜像。这些形象主要使用传统皮影、剪纸的镂空造型方法,辅以基于解剖学的西方造型语言。一百八十六种形象各有姓名,根据名称可把形象大致分为七类:一、身体的器官,如“脑”“左眼”“心”“肺”“食指”等;二、神话或历史当中的人物与典故,如“王亥”“伏羲”“三王冢”“昆仑”“谭嗣同”等;三、历史的演绎与幻想,如“太监风云”“洋炮风云”等;四、身体行为或社会行为,如“觊觎”“试探”“瑜伽”“指摘”“耳光”等;五、文学作品创造的形象与概念,如“死火”(来自鲁迅作品《野草》中的一篇同名杂文)、“堂吉诃德”;六、有所隐喻的物品,如“茶壶”“断刀”;七、编造的妖魔,如“江妖”“鹅妖”等。这些不同类型的形象混糅掺杂在一起,就像人体的细胞,组成巨大尺寸的七个形象。

图1 邬建安 静观内景 夹宣镂刻 160×90cm 2004年

图2 邬建安 有弹性的疼痛 夹宣镂刻 160×90cm 2004年

“七层壳”的含义来自七个形象,按顺序是:而立、九蛇、愚人船、巴别塔、相携、六指、六耳猕猴,七个形象象征着精神世界的七个面向。

“而立”语出《论语·为政》,“三十而立,四十不惑”,“而立”象征着一种伦理修养的自觉或成熟。

“九蛇”就是九头蛇,即《山海经》中《大荒北经》和《海外北经》中记载的神祇相柳,共工之臣相柳,有九颗头,食于九山,所到之处厥为泽溪,禹杀死相柳,相柳的血四处泛滥,流经之地五谷不生。“九蛇”象征着一种永不休止的贪念或破坏的欲念。

“愚人船”来自文艺复兴时期欧洲人处理精神病人的一种手段,是精神病院的前身,但“愚人船”也同时包含着一种积极的含义,即自我放逐的乌托邦,隔绝陆地的尘嚣与腐败。“愚人船”象征着妄诞,而妄诞具有两面性,自恃清醒者视妄诞为荒诞与愚蠢的喜剧,妄诞者则视妄诞为自由与纯粹喜悦的源泉。

“巴别塔”就是通天塔,来自《圣经·旧约·创世记》,人类试图联合起来建造通天的高塔,沟通天地,这使上帝的权威受到了怀疑,为阻止人类的计划,上帝让人类说起了不同的语言,相互之间不再能沟通,通天塔于是半途而废,神与人之间的界限依然如故。“巴别塔”象征着一种试图超越自身限定的崇高理想,有迷狂的意味,也有某种冒险探索边界的意思。

“相携”是两个几乎对称的人在相互交换礼物,象征着人的社会属性,即人必须与同类之间产生交流。

“六指”象征着人身体的异质。六指是某种身体的畸形,在几乎所有的文明中都不作为有价值或独特意义的身体特质,但癫痫和白化病就曾经作为人神沟通的身体特征而在历史上发挥过很重要的作用。身强力壮的部族领袖与头脑出众的科技发明人都一定程度地代表了身体异于常人的特质,今天的人类社会,强壮身体的意义明显逊色于精致的头脑,这就是身体特质价值和意义的变化。身体异质在某种程度上解释了人类社会的组织原则,而六指作为最没有意义的身体异质的代表,也许会在未来的某个时刻产生巨大的意义,颠覆人们对于身体的基本想象。

图3 邬建安 刑天 手工镂刻牛皮,LED灯箱275×165×14.3cm 2006—2007年

图4 邬建安 九重天 手工镂刻牛皮,LED灯箱 540×391×23.3cm 2007—2008年

图5 邬建安 九重天 CAD图形填充单色 2008年

“六耳猕猴”象征着人格的两面性,六耳猕猴是《西游记》中的形象,他几乎是孙悟空的另一个自我,一个受到压抑的不满足于作为唐僧助手的角色去西天取经的孙悟空,他根本不想吃唐僧肉,只是想要取代唐僧在取经事件当中的领袖地位。

从“而立”到“六耳猕猴”的七个形象,象征着精神世界的七个面向。除去大画所承载的这七个表象,精神世界本身是画外空间所象征的虚无,是属于观看《七层壳》的观众的,人们观看《七层壳》,就像是把内部的精神世界分门别类地投影在了巨大的宣纸上。

组成《七层壳》中每个形象的都是那三百六十个纸人,一百八十六种形象,他们就像是七巧板里的拼组单元,根据大形象的需要寻找合适的位置。其中有九个关键的形象,他们串联起七个大形象的关键部位,在“而立”中,他们是身体的器官,脑(爱因斯坦)、左眼(孔子)、右眼(老子)、心(达尔文或达·芬奇)、肺(释迦牟尼)、肠(孙中山)、肾(弗洛伊德)、生殖器(鹿角人)等;在“九蛇”中,他们化成了九颗蛇头;在“愚人船”里,他们是树上的果实;在“巴别塔”里,他们组成塔的支柱;在“相携”里,他们作为两个人身上的装饰和交换的礼物;在“六指”里,他们成为手掌上穴位的标记;在“六耳猕猴”里,他们散化为叛逆的猴王身上的纹样和头顶的金箍。

取名《七层壳》,有一点借用佛教思想的意思。七个大的形象都由同样的元素组成,就像是一个原型所拥有的七个化身。在佛教本生故事里,释迦牟尼有尸毗王、鹿王等不同的前世形态,他们同样是佛,是佛的不同化身,但佛本身是什么,不可直接探知,只能通过佛的化身去领悟。

图6 邬建安 七层壳 手工着色和浸蜡镂空剪纸、棉线、宣纸、绢,缝在三幅宣纸裱绢上 520×450cm 2011年

《虹》(图8—10)主体的图案是一男一女两个形象,他们背对背依靠云气联结在一起,云气从身体里飘溢出来,在身边萦绕盘旋,又寻找机会重新进入身体,这样,就形成了气的循环流动。

云气在中国传统文化中有着复杂的寓意,它常常扮演人与自然界相互联结的媒介,也时时充当物质世界与精神世界之间的桥梁。男女象征着世界的两种相互对立而又联结的存在状态,他们之间也常常发生相互转化。在《虹》中,云气联结着男女,这就像一个关于东方世界观的寓言,精神与物质分裂而又归于同一,而人们则在这种分分合合中不断繁衍着。

关于《白猿涅槃》(图11),创作最初是因为希望为绘画注入有严肃价值的内容而展开的。我觉得绘画作为一种造物方式缺失严肃的、值得思考的内容已经有很长时间了,可是作为造物的原型级工作方式之一,来自绘画的任何一丁点有价值的改变都会引发造物系统的整体动荡,这使我非常想在绘画的内容上试一试。

《西游记》的故事以及隐匿其中的思想是催动这批绘画萌生的最初动力。在《西游记》中,故事的开端是一只石猴的诞生,也就是说“生”是开启了一切的开关。我希望在创作中能以某种方式对应创世的“生”。于是在这批绘画的第一件作品《白猿涅槃》中,描绘了一个猴子的死亡,49个人共同阴谋迫使一只白猿进行涅槃,是白猿的死去开始了后面一系列的故事。49个人的身体动作来自绘画史当中一些经典作品中的人物姿态。这件作品使用蜂蜡调制矿物颜料进行绘制,试图制造一种略带陌生的材料感觉,同时尝试一种既新又旧的颜色感觉。

图7 邬建安 七层壳 手工着色和浸蜡镂空剪纸、棉线、宣纸、绢,缝在三幅宣纸裱绢上 520×450cm 2011年

图8 邬建安 虹 彩纸,手工剪贴,木头、铝,不锈钢 250×125×25cm 2011年

图9 邬建安 虹 彩纸,手工剪贴,木头、铝,不锈钢 250×125×25cm 2011年

《白猿涅槃》之后,作品分成了两个方向,每个方向都有三件作品。第一个方向的脉络是人脸的放大,第二个方向的脉络是抽象色点的放大。放大的过程就像是爆炸,就像是《西游记》电视连续剧的开端——猴王在爆炸中出生。

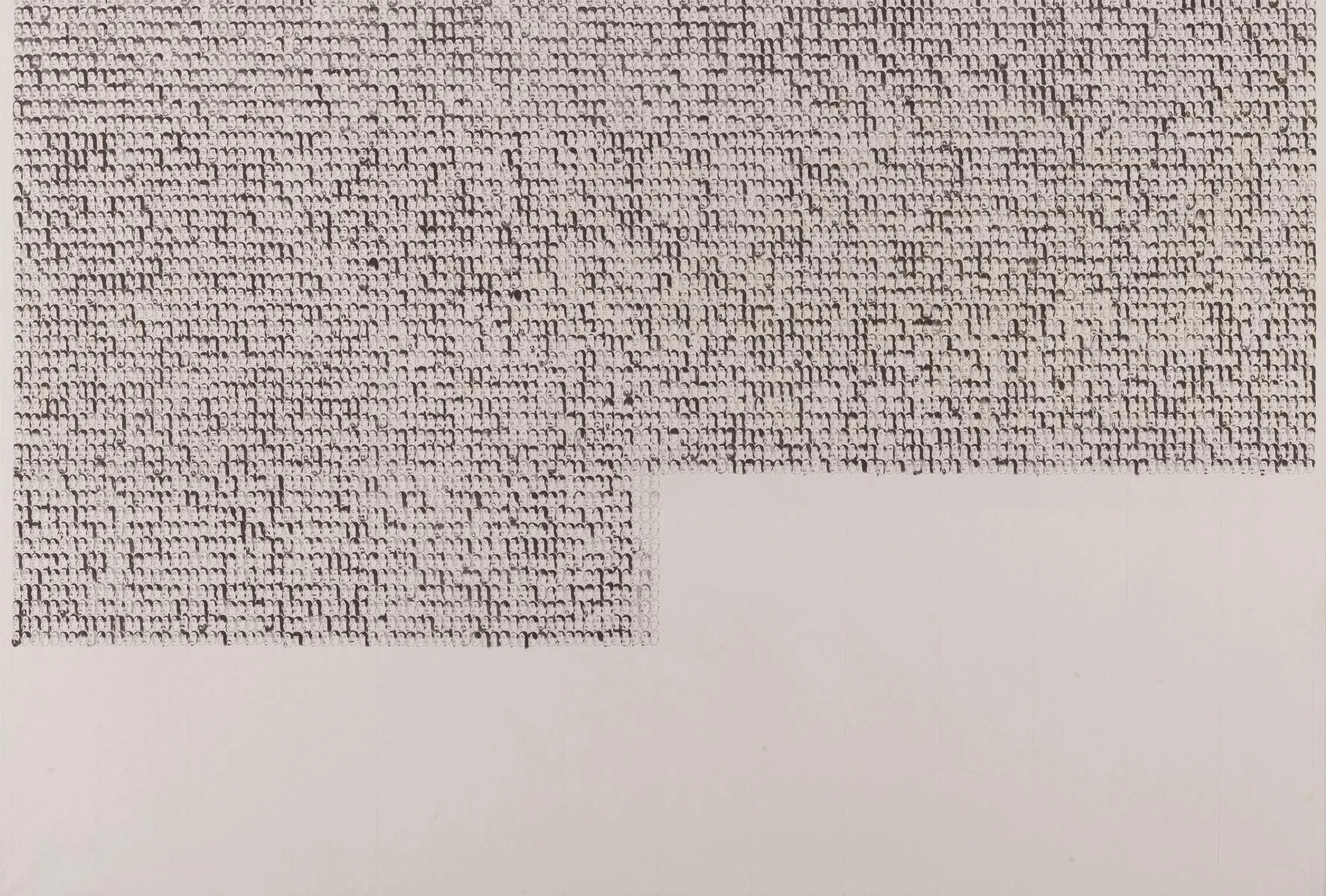

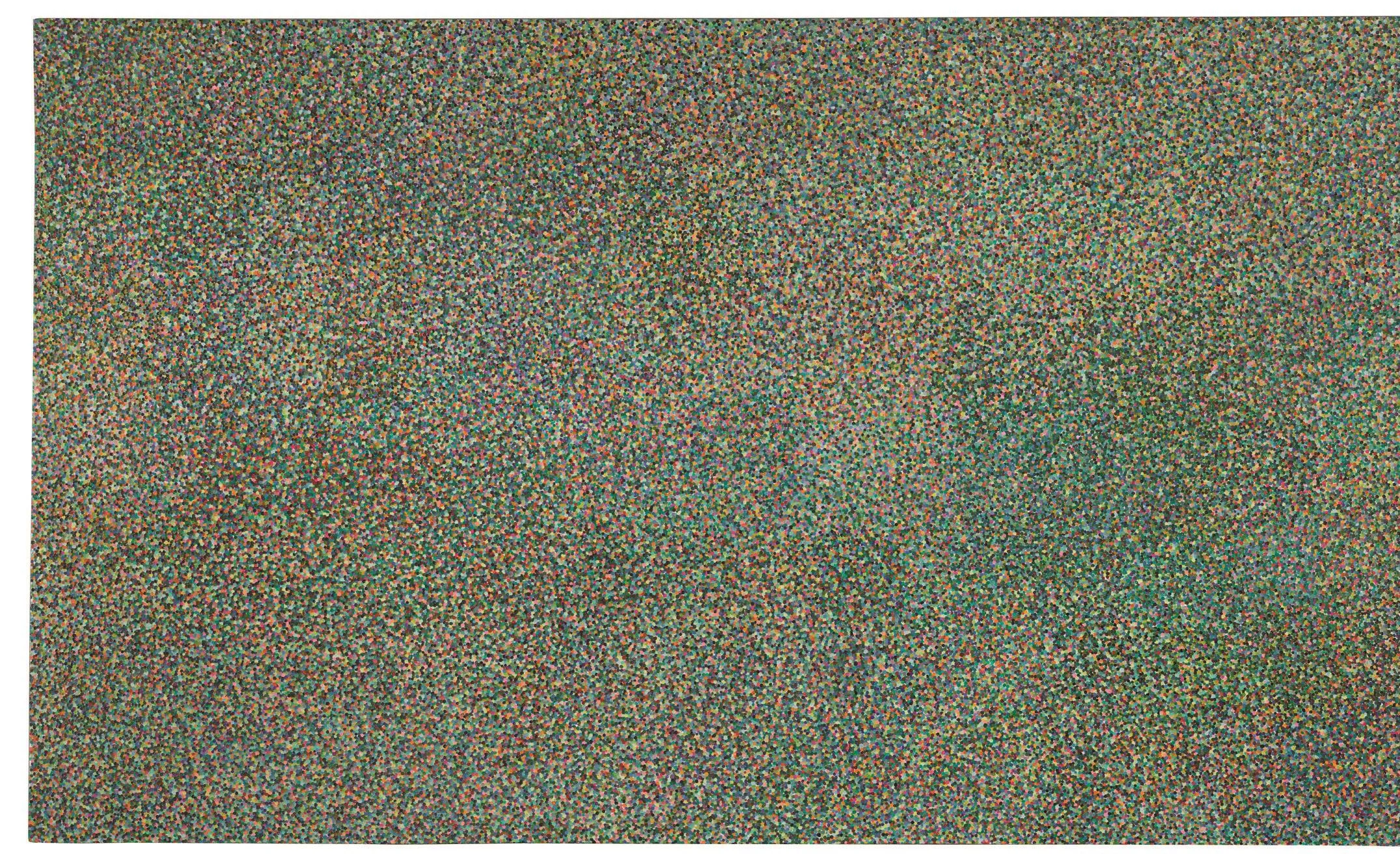

人脸的放大方向上有三件作品:《6000张已画完的人脸》(图12),纸本钢笔手绘,180×250cm,2013—2014;《1000个青岛美术生画的妖精》(图13),纸本素描,装册页,尺寸可变,2013—2014;《72只虎组成的猴脸》(图14),纸本彩墨,828×828cm,2014。色点的放大方向上有三件作品:《苯板上的彩点》(图15),苯板、丙烯手工着色,112×199×7cm,2014;《792个有重叠的彩色圆球》(图16),纸本水彩,150×250cm,2014;《三原色》(图17),木、不锈钢、彩蜡手绘,三个单元,每个单元直径为150cm,厚7cm,2014。

图10 邬建安 虹 彩纸,手工剪贴,木头、铝,不锈钢 250×125×25cm 2011年

图11 邬建安 白猿涅槃 木板彩蜡 250×180cm 2014年

图12 邬建安 6000张已画完的人脸 纸本钢笔手绘 180×250cm 2013—2014年

图13 邬建安 1000个青岛美术生画的妖精 纸本素描,装册页 尺寸可变 2013—2014年

图14 邬建安 72只虎组成的猴脸 纸本彩墨 828×828cm 2014年

图15 邬建安 苯板上的彩点 苯板,丙烯手工着色 112×199×7cm 2014年

图16 邬建安 792个有重叠的彩色圆球 纸本水彩 150×250cm 2014年

图17 邬建安 三原色 木、不锈钢、彩蜡手绘 三个单元,每个单元直径为150cm,厚7cm 2014年

《6000张已画完的人脸》希望使用最简单的工具材料和制作手段,由我自己动手,进行一次造人的尝试。假如神真的在造人,每个人都不一样但又大同小异,他会不会很烦?造人可能确实像组件拼装,因此会有不同的人面部器官相似的情况。人群的状态也很有意思,画着画着,某一组人就会呈现出某种趋似的气质,而随后出现的一组人物可能因为故意避免重复,而呈现出不一样的气质。这真的有一点像是人类社会的组织状态。

《1000个青岛美术生画的妖精》,绘画来自一家青岛的民办美术高中。中学生们选择某种物品与人脸进行拼贴,创造出奇异的结果,使用素描的方式呈现。这些妖精画就像是人脸的放大,看到了不同的东西。而制造者开始出现变化,不同的作者创造不同的脸。有趣的是作者们均来自青岛,妖精们便有了许多虾兵蟹将的特征和啤酒瓶的装束。

《72只虎组成的猴脸》,绘画来自河南民权的画虎村,有许多不同的画家画的工笔老虎拼组成一张脸孔。《白猿涅槃》中的白猿身下铺着虎皮,因此群虎组成猴脸似乎有一点对应的关系。脸的放大到这里告一段落,其实虎组织的脸已经涣散,不是那么容易识别了。

《苯板上的彩点》在苯板上使用彩色丙烯进行点绘,将颜料填注在苯板的小颗粒中。其工作原则在于每上一个点的颜色,都要微微调进另一个颜色进行混合,这样从理论上讲,没有任何两个颜色是完全一样的。苯板提供了一种很有意思的物理结构,就是色点之间界限分明,没有相交相融的地方。《792个有重叠的彩色圆球》是苯板作品的一级放大,在水彩纸上使用水彩颜料进行描绘。在这件作品里,所有的色球都不是独立的,它总是会被上下左右的其他色球侵犯影响,同时也影响着它上下左右的色球。其中藏有6个几何图形,分别是北斗、五星、正方形、等腰三角形、折线和抛物线。组成一种图形的色球分享一种图像原则,但却不能在整体中以视觉的方式显现出来,而只能在观看者的头脑中联想出来。《三原色》是三个很大的蜡盘,分别使用朱砂、石青和石绿三种颜色调和蜂蜡绘制,它们就像是相互施加过影响的色球,带着别人影响的痕迹,又分别独立了一样。色点的放大到这里告一段落。