创建和谐师生关系营造活力高效的高中体育课堂

陈建

芳摘要:本文通过分析高中体育课堂教育中和谐师生关系的状况对创造活力高效课堂,阐述高中体育课教育中影响和谐师生关系的原因,提出高中体育课堂教育中营造和谐活力师生关系的基本方法和途径,积极探索和谐活力高效的高中体育课堂。

关键词:和谐 ; 活力高效;師生关系;高中体育课堂

一、前言

新课程标准的核心是“以人为本”,注重学生能力的培养及个性的发展。体育课堂要求师生互动、学生之间互动,师生双方通过互动,兴趣、关系、提升,活力提高。和谐活力的师生关系不仅是课堂教育高效的关键,也关系到学生的身心健康和个性发展。

和谐活力的师生关系是教师与学生人格上平等、交流互动的前提。只有在和谐活力的学习氛围中,学生才能有人格发展,才会有思维的跳越与激情,进而才会有自身潜能的迸发。受尊师重教的教学思想影响下,老师是教学活动的主宰,学生对老师望而生畏,很难敞开心扉、提高活力,从而影响课堂的氛围和学生学习效率。古人有云“亲其师而信其道”,在新课标下,教师要放下身段,主动与学生加强情感交流,根据学生与体育课堂的特点,以建立和谐互动的师生关系,对提升体育课堂教育效果具有重要的现实意义。

二、研究方法

1.研究对象萧山区6所高中(包括萧山中学、萧山二中、萧山三中、萧山五中、萧山八中和萧山十一中)800名学生和35名体育教师。

2.研究方法采用问卷调查法、数理统计法、文献资料法等。对普通高中体育教育中师生关系现状及教学效果影响进行研究。

(1)文献资料法。查阅收集近年来师生关系与体育课堂教学有关资料,学习《新课程标准》,领会本课题观点和思路借鉴的方法与内容。

(2)问卷调查法。从体育课堂教学中师生的心理现状、情感现状,对和谐活力教育的影响、学生对教师能力的调查等各方面设计问卷。发放学生问卷800份,教师问卷35份,回收学生有效问卷781份,回收率98%;回收教师有效问卷33份,回收率95%。

(3)数理统计法。对问卷调查进行整理、统计与分析。

三、研究结果与分析

1.高中体育教学中师生关系现状分析师生关系是指老师与学生之间的人际关系,它不仅影响着老师的“教”与学生的“学”,还影响着师生双方心理健康及情感交流。和谐活力的师生关系对于激发学生的潜能,张扬学生个性,丰富学生体育素养,提高学生的锻炼意识具有较大的作用。

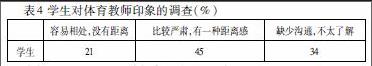

调查表明(表1、表2),无论教师还是学生,对体育课堂教学中师生心理关系、情感关系的总体评价都较为平淡,在对学生与体育教师的问卷调查中,了解到体育教学中师生的心理关系、情感关系存在一定程度的紧张和不和谐的现象,课堂活力不足。

2.和谐活力师生关系对营造趣味活跃体育课堂的影响

调查表明(表3),和谐活力的师生关系是提高教育效率的关键。它对学生的认知行动起着调动和调节的作用。师生关系和谐,学生在上课时,就会感到心情愉快、轻松,课堂气氛温馨、活跃,有利于提高体育教学中情感色彩,提升教学的感染力与教学效果,使学生的学习效果达到最大化;相反,师生关系不融洽,课堂气氛死板、压抑,则容易使学生产生紧张、焦虑、对抗,对上体育课产生厌学情绪,最终影响体育课堂教学活动的顺利开展,降低学生的参与热情、学习兴趣和教师的教学热情,极大地影响教学的质量和效果。

四、高中体育课堂中影响和谐活力师生关系的原因

1.影响和谐活力师生关系的学生因素

(1)生理因素造成的师生关系不融洽。遗传和生长发育的不同,造成学生之间的个体差异,从而导致学生运动能力方面的差异。部分学生不能接纳自身偏瘦、偏胖、矮小等生理方面的缺陷,产生自卑心理,从而不善于也不愿意与同学、教师进行交往。

(2)对运动项目恐惧造成的师生关系不和谐。部分学生对一些不能完成的活动或项目心中存在阴影,产生逃避心理,若教师不能及时发现、适当的提供帮助,就会使学生产生恐惧心理,会认为教师不关心、不理解自己。可见老师在教学过程中要多观察学生的学习,老师的态度也是造成学生不良心理的原因之一。

(3)社会因素造成的师生关系不和谐。现在的学生,独生子女占多数。这些孩子在家庭内部高高在上,同龄人之间缺乏交流,集体的概念淡薄。部分学生不愿与人为友,不合群,封闭自己;部分学生个性偏强,不易被人接纳,从而产生了与同学与老师之间的交往障碍。

2.影响和谐活力师生关系的老师因素

(1)老师角色定位偏差。

在师生交往过程中,教师角色定位,对师生关系处理也造成不同的影响。在传统“师道尊严”观念使我们许多体育教师以权威的角色把凌驾于学生之上,动辄就对学生加以体罚、变相体罚、训斥等,严重扭曲教师角色,加剧师生关系的恶化。

(2)教师的教育方法不当。体育课堂教学中,经常出现教材单一,教法单调,内容枯燥乏味的现象,不注重方式方法,只是机械地组织,缺乏师生之间的情感交流。不注重对学生进行引导和启发,不培养学生的爱好特长,导致学生产生厌学心理。

(3)教师的教育评价不当。现代体育教育提倡评价多元化,对学生综合评价不仅限于教师一个人,而是群体决策过程。长期以来,体育教学过程中,体育教师为单一主体的评价,评价过分注重结果,评价机制的滞后、操作武断,对师生关系的和谐发展带来不必要的麻烦。绝大部分学生因对评价机制的不满而对教师产生误解有的甚至产生对立情绪,失去对体育学习的兴趣,从而导致师生关系障碍。

五、营造和谐活力师生关系的基本途径和方法

师生之间建立融洽、平等、民主、合作关系,教师起决定作用。首先,教师要更新思想观念,根据学生的特点树立新的教师观,重新定位教师,加强课堂中学生的主体意识;其次教师应采用学生易接受的教学方法;建立多元、公平、公正评价机制。endprint

1.教师思想观念更新

(1)树立全新的教师观。良好的教学氛围和教师观是融洽师生关系是很好的基础。树立新的教师权威观,发挥教师主导作用。教师的威信应来源于教学,教师要从“外部权威”转向“内部威信”,老师应具有开放的人格、真诚特点,善于交流,富于合作精神。教师要着力提高自身素质,将传统师德规范与现代理念结合起来,不断提高专业素质和科学文化素质,增强分析解决问题的能力。

(2)重新定位教师主体性。教师是教学活动的中发起者、组织者、引导者和实施者,要求教师由知识的传教者、练习的指挥者转变成学习的指导者、练习的参与者,逐渐从“教”向“导”转变。提升自主学习能力,集中精力为学生提供成长型学习平台。激励学生主动思考积极练习,为学生创造开放性、探究学习氛围。

(3)唤醒和增强学生的主体意识。在教学过程中,教师一是要帮助学生唤醒并增强主体意识。二是要促进学生自主学习。学习实质是在教师的指导帮助下发挥学生的主观能动性自主地学习。学生学习是内因,教师是外因。三是学生在教师帮助下成为一个真正独立、高效的学习主体,知道如何学习,如何自主学习。

2.教师教学方法的更新与完善教学过程是师生交往、共同进步的互动过程,采用学生易接受的教学方法是建立和谐活力的师生关系的关键。教师要在教学方法的设计营造学习氛围,使每一个学生和教师共同参与到学习中去,形成一种在相互矫正、共同提高、相互帮助的合作共赢学习环境。以学生为主体,让他们去感受、体验、总结学习过程。教师及时了解学生的学习情况,成果及时反馈给他们。

3.建立多元、公平、公正,有利于促进学生全面发展教学评价坚持多元化。教师要注重过程,体察学生学习的感觉,鼓励学生不断的完善与发展。在评价中教师应尊重学生的个体差异,以促进学生全面健康发展为目标。为提升学生自信,纳入学生中,优化评价标准,促进师生之间的相互信任。多元、公平公开的评价不仅可以正确掌握学生的学习情况,也使学生自身得到人格激发学习兴趣。

4.把握好契机,促进师生和谐在体育课堂教学中,教师要利用体育教学的特点,寻找契机,有效地消除师生之间的隔膜,增进师生之间的理解,不断探索师生美好和谐、平等的规律。

(1)利用体育游戏,增进和谐。教学过程中利用体育游戏合作性、趣味性的特点,教师主动参与学生的游戏活动,大大缩短教师和学生间的距离。活动融洽了教师与学生、学生与学生之间的关系,促进和谐师生关系形成。

(2)利用比赛促和谐活力。在体育课堂中,用比赛的方法组织教学,是体育教学的方法之一。是依据学生的竞争心理,利用“竞争”诱导、调动学生积极练习情绪。教师应把握好学生的爱好、兴趣,适当调节比赛内容。运用比赛法教学时,教师根据教学内容,合理安排教学比赛,赛前提出要求,赛后正确公正的评价,比赛中采用个别指导或集中讲解,场下休息时,加以解说与评论,对学生现场的提问及时解答。注重在比赛过程中,赛前、赛中、赛后师生之间交流,对增进师生间的感情效果显著。

(3)利用体育课堂中保护和帮助的特点。体育教学过程中,教师对学生的爱护和关切,都会对学生的心理活动产生影响,其作用直接反映在实际的教学效果中。在碰到难度较大的练习时,教师要加强保护和帮助,用激励性语言让学生克服恐惧心理,完成動作。并切实做到尊重、关心、爱护、公平地对待每一位学生,从而建立和谐的师生情感联系,以保证体育教学和育人活动的活力与高效。

六、结论与建议

1.无论教师还是学生,对体育课堂教学中师生心理关系、情感关系的总体评价都较为平淡,体育教学中师生的心理关系、情感关系存在一定程度的紧张和不和谐的现象,课堂活力不足。

2.师生关系是否融洽, 影响体育课堂教学活动的顺利开展,学生的参与热情、学习兴趣和教师的教学热情,同时极大地影响教学的质量和效果。

3.和谐活力的师生关系是决定教育成败的关键。教师只有真心正地走进学生的心里,真情地帮助学生,深入地了解学生,平等地对待学生,才能真正构建民主、平等、合作、融洽的和谐师生关系。

4.在和谐活力的课堂气氛中,教师才能充分发挥自身特长与主导作用,营造健康活力的体育课堂氛围,轻松愉快的把体育技能、知识传授给学生,从而增强教学的感染力、挖掘体育课堂潜能,高效完成教学任务;学生才能实现自己的主体地位,激发学习兴趣,提高学习效率,使身心健康和个性全面提升。

参考文献:

[1]曲宗湖,人民体育出版社,1999

[2]张淑清.吉林教育,2007.(05)

[3]任良舒.职业与教育,2005.(13)

[4]普通高中体育人民教育出版社endprint