精准扶贫背景下基层政府瞄准识别机制的优化

杨冬艳,崔赢一

(1.郑州大学 公共管理学院,河南 郑州 450001;2.南京市投资建设代办服务中心,江苏 南京 210019)

精准扶贫背景下基层政府瞄准识别机制的优化

杨冬艳1,崔赢一2

(1.郑州大学 公共管理学院,河南 郑州 450001;2.南京市投资建设代办服务中心,江苏 南京 210019)

精准扶贫的关键之处在于识别瞄准机制——贫困对象的精准有效识别和扶贫资源与贫困对象需求之间的精准有效瞄准。基层政府精准瞄准识别机制就是多元主体以科学高效的瞄准手段对扶贫对象的精准识别,使扶贫资源精准落实。但目前的精准识别存在精准填表任务较重、数字化的脱贫指标使识别效率较低、形式主义的考核脱离实际等困境,提出了简化程序完善瞄准识别机制、统筹简化精准考核促进瞄准识别效果、健全贫困户识别退出与再进入机制、社会多元力量参与、增进贫困户参与积极性等优化策略。促进贫困对象真正脱贫,如期完成脱贫的历史重任,实现2020年全面建设小康社会的宏伟目标。

基层政府;精准扶贫;精准识别;瞄准识别机制

“十八大”以来,党中央把贫困人口全部如期脱贫作为全面建成小康社会的底线任务和标志性指标。党的十八届五中全会明确提出:“到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困。”据最新数据表明,按照年人均纯收入2 300元的扶贫标准,2013—2016年4年间农村贫困人口累计5 564万人摆脱贫困,2017年脱贫目标是1 000万人以上,也就是2013—2017年,5年间我国约6 600万人脱贫,贫困发生率从10.2%下降到4.5%[1]。距2020年全面建成小康社会还不到3年的时间,越往后脱贫任务越艰巨,贫困人口贫困程度深,减贫成本高,脱贫难度大,脱贫任务会更艰巨。

扶贫开发的核心在于使真正的贫困目标受益,精准扶贫的实质是使扶贫资源更好地瞄准识别贫困目标人群。因而,精准扶贫的瞄准识别机制主要由两个部分内容构成,即贫困人口识别和扶贫资源( 资金、物资、项目) 瞄准。贫困人口识别主要是通过一系列扶贫工作机制、程序、工具等,将具体的贫困人口准确辨别出来,并通过建立扶贫信息网络系统对贫困人口进行动态管理。扶贫资源瞄准则是在贫困人口有效识别的基础上,以一定方式投入扶贫资源,推动目标区域经济发展和目标人群脱贫致富。近几年,在中央地方各级政府的积极推动下,精准扶贫成效显著,但从实践来看,精准扶贫识别瞄准还存在体制机制的深层次问题。只有破解这些难题,才能打通阻碍精准扶贫的“最后一公里”,才能如期完成脱贫攻坚的历史重任。

一、精准扶贫瞄准识别机制的内容

精准扶贫首先要解决的问题就是真扶贫,从应然的角度,要求基层政府必须建立一套有效的识别机制,将那些低于贫困线的真正贫困者识别出来。通过建档立卡等,获得关于扶贫对象的一手资料和扶贫项目进展状况,并通过对相关扶贫指标的考核,确保扶贫开发能够精确瞄准识别贫困户,以便对其实施定点定量、有效的扶助[2]。基层政府精准识别机制主要包括以下几个方面的内容。

(一)扶贫对象的精准识别

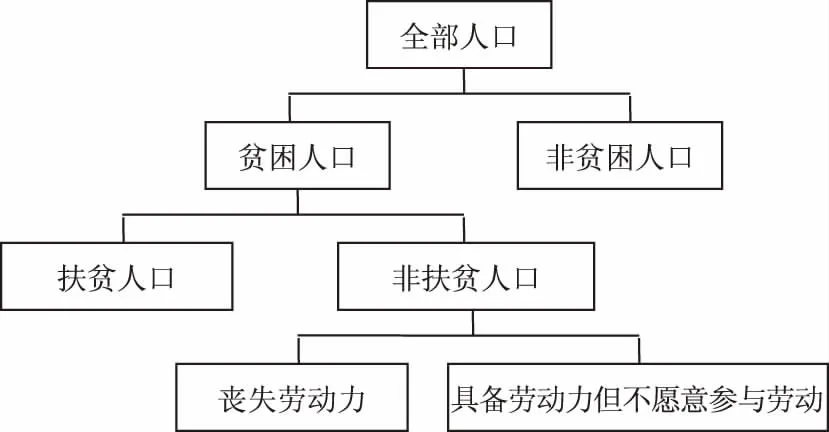

精准扶贫的对象是贫困人口(群体),对贫困目标人群的精准识别主要的识别层面如图1所示。扶贫开发的目标人群是具备劳动能力、愿意参与发展且通过发展可以脱贫的“可扶之人”,但这部分人往往缺乏参与扶贫开发的机会,比如,经济条件差、缺少投入资本,市场进入能力差、缺少技术能力,生活地区环境条件差、缺少外在条件等。精准扶贫就是要消除和减少“可扶之人”的脱贫障碍,辅助其走上就业、发展的脱贫之路。

图1 精准扶贫目标人群识别

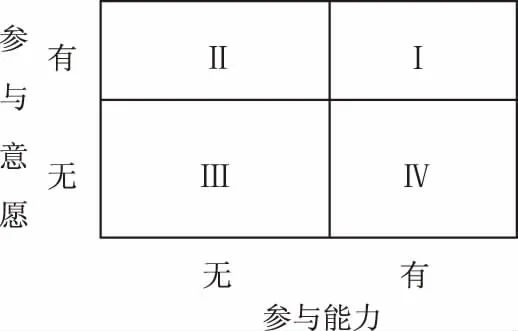

精准识别是精准扶贫的首要任务,就是按照国家政策规定,综合考虑多种因素,在科学区分贫因人口与非贫困人口的基础上,以劳动能力、参与扶贫发展意愿等为衡量标准,把真正贫困的可扶之人识别出来,确保公平分享扶贫资源,确保扶贫开发带来的利益最大限度地为贫困人口所用,进而实现减贫、脱贫的目的。按照扶贫开发的参与意愿、参与能力,可将贫困人口群体划分为4种类型,如图2所示。其中,第Ⅰ、Ⅱ类贫困人群属于“可扶之人”,而第Ⅲ、Ⅳ类则是需要通过其他方式扶贫的群体。随着扶贫开发、脱贫攻坚的深入,不同类型的贫困人口是动态变化的,因此对贫因对象的识别也是一项动态变化、持续跟进的工程。

图2 贫困人口参与精准扶贫的意愿和能力的识别

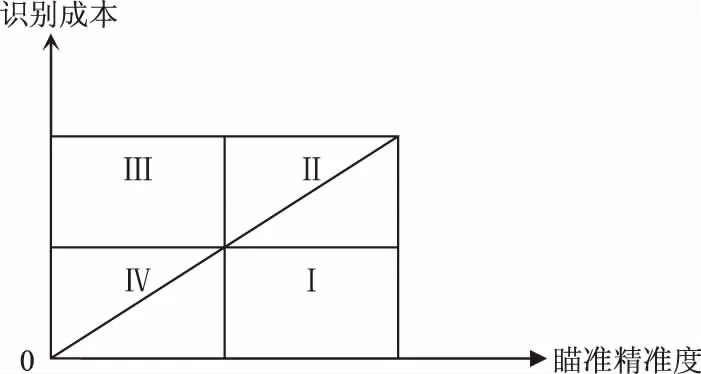

(二)科学高效的瞄准手段

由于贫困对象的识别具有复杂而动态变化的特点,识别贫困对象必然要付出相应的成本,以达成识别建档的目的。如图3所示,一般情况下,识别精度与成本成正比( Ⅱ、Ⅳ区情况),通过创新技术手段能够适当降低成本( Ⅰ区情况),但是如果识别方法不科学、工作安排不合理,识别结果与贫困状况不衔接,就会人为地提高识别成本,甚至影响识别精度(Ⅲ区情况)。从工作实践来看,识别精确到地区、县市、镇村相对容易,精确到贫困户、贫困人就比较困难了。因此,实现全维识别、精准到人,必须改变以往单一繁琐的识别方法,创新精准科学、民主透明的识别手段和机制,确保将贫困人口精准识别出来。

图3 贫困对象识别精准度与识别成本的关系

(三)多元主体参与的瞄准识别

从目前我国贫困现状来看,贫困地区和人口具有高度分散、程度不一的特点,仅靠政府组织对象识别、开展扶贫发展、实施贫困监督考核等,由于组织力量单一、工作复杂,势必会大大降低扶贫效果。建立健全社会参与、多力量参加的扶贫瞄准机制是破解当前精准瞄准困境的有效措施。应在现有驻村帮扶机制的基础上,构建起政府、市场、社会等多元主体参与的、联合扶贫的格局,将企业、事业、工商等各行业纳入进来,发挥市场第三方参与的功能,建立政府统一规则、社会分解任务的机制,发挥全社会参与的整体优势,发挥各主体的积极作用。

(四)扶贫资源的瞄准落实

扶贫资金和政策项目的精准落实是精准扶贫的根本所在,资金项目落实不到位,扶贫就成为空谈。当前,扶贫资金的来源还主要依靠政府的财政支出,社会资源参与的力度还不够。比如,部分金融机构因不愿承担贫困对象违约的风险,而拒绝向贫困对象提供贷款的现象层出不穷;另外,还造成国家扶贫贴息贷款流向不算贫困且发展能力强的农户,造成国家扶贫政策偏向,脱贫攻坚难度增大。因此,应该倡导社会大扶贫,在增加政府财政投入扶贫开发的同时,以政策优势吸引地方资金、社会资源、市场项目投入到扶贫攻坚中,进而由政府统一规划,制定出台精准到村、到户的扶贫政策和项目。

(五)瞄准效果的考核评价

过去,部分地方政府重视GDP增长数据,忽视了扶贫开发的精确效果,导致瞄准对象沉不到底、贫穷对象更加贫困的现象。分析认为其根本原因在于没有建立专门针对扶贫开发的考核评价体系,或者扶贫考核指标不受重视没起到应有的作用。2014年1月,中央发布《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》,明确指出:将扶贫开发的工作成效作为考核评价贫困地区县市领导班子的重要指标。提高贫困对象生活水平、减少贫困人口数量,已成为当前精准扶贫向纵深推进的重要的考核指标。

二、基层政府瞄准识别机制的困境

以笔者曾经工作过的某县级市为例,建档立卡的贫困人口8 332人近九成实现脱贫,成绩有目共睹,难题困境也十分凸显。主要表现为:贫困对象建档立卡需填写近10种名目繁多的表格,层层申请、逐级审核,程序复杂,导致部分贫困对象参与脱贫积极性下降;基层扶贫干部长期奔走一线,往返于贫困户、村、镇各级之间,而工资待遇迟迟没有提高,致使工作积极性不高;扶贫政策项目“大水漫灌式”的落实方式还未彻底改变,针对因病、因残、因学、无劳动能力等各种致贫诱因,一对一、点对点“精准滴灌式”的局面还没形成。分析上述现实问题,究其根因在于瞄准识别机制的欠缺,具体表现在以下几方面。

(一)精准识别变成了精准填表

在推进精准扶贫的过程中,一些地方对建档立卡过程中暴露出来的问题进行了系统整改,建立了一套完备详尽的精准扶贫资料。这样做一方面有利于摸清当地贫困状况的家底,及时识别剔除不准人口,补录新的或返贫的人口,实现扶贫对象有进有出的动态管理;另一方面也有利于后期的处理和分析,深挖贫困“大数据”,从而为制定有针对性的帮扶措施打下坚实的基础。“报表化”工作是服务于扶贫行动的,是精准扶贫工程的组成部分,是手段不是目的。然而现在各级扶贫考核和检查将档案资料作为全面整改的工作重心,颠倒主次关系,不看发展看报表,不看项目看数字,把精准扶贫办成“精准填表”。现在出台的扶贫表格名目越来越多,程序越来越繁琐,不但耗费了大量的人力精力和宝贵的财力物力,而且导致很多基层驻村干部忙于应付填表和检查,而没有精力去做实际的工作,耽误了脱贫增收的“主业”,影响了工作效率和脱贫的实际效果。

(二)数字化的脱贫指标影响瞄准识别的实效

一方面,农业收入无法完全标准化计算,且受到市场行情的影响而存在较大的波动;另一方面,不少农户为争取贫困户名额获取利益,不会将外出打工的收入如实相告。在初期识别过程中,贫困户人均年收入就是一个非常不精准的数字,基层干部在甄选贫困户时只能按照更符合实际的标准来衡量:谁家住的是土房危房,哪些农户家里有老人、病人、残疾人。而在精准考核过程中,上级考核机关又要求得非常精细,因为农户的收入难以衡量,上级政府制定的贫困线和脱贫线标准在实践中很难操作。

(三)形式主义的考核影响瞄准识别的绩效

扶贫考核监督是检验瞄准识别绩效的重要手段,形式主义、重复检查必须遏制。基层干部是落实帮扶政策“最后一公里”的关键,不少地方材料类工作繁重,不同部门不同级别的重复检查项目多。如果帮扶干部都忙于填表、录数据这些形式上的事情,在具体工作上投入不足,必然会影响脱贫攻坚大局。一些上级官员或者考核人员到基层检查精准扶贫工作,要么问贫困户,你家的扶贫干部是谁、经常来你家不?要么就是看报表,看数据,就是不看贫困户的脱贫项目和贫困家庭的脱贫情况。上级机关的考核人员到贫困地区考核瞄准识别绩效时,由于对当地情况不熟悉,语言也不通,交流有困难,致使了解到的情况不切实际,必然会影响基层工作人员瞄准识别的绩效考核结果。

(四)精准帮扶变成了“逆向激励”

扶贫政策补贴的是贫困落后地区。但是,同样是落后地区,也有先进的方面和落后的方面。有地方干部反映,自主投资教育、医疗的地区,得到的政府补贴就少。先发展的没有激励,不发展、落后的却得到补贴,这就导致了一些地方发展的积极性不高,扶贫政策变成了逆向激励。贫困户有的是世代贫穷,已失去了脱贫斗志;有的是突发性因灾、因病致贫,脱贫斗志尚存。但无论何种原因致贫的贫困户,均普遍存在“等靠要”思想,表现出对个人努力的迷茫性心态。只要上面不给钱,自己就不动。穷固然可怕,靠穷吃穷更可怕;失去脱贫信心和斗志,再多的扶贫资金也只能管一时,不能管一世。还有个别贫困户,一旦等不来、靠不住、要不到,就开始找扶贫干部和村干部的麻烦,轻则吵闹、重则上访,阻碍了扶贫工作的稳步推进。扶贫政策在有些层面上变成了“激励贫困”。

(五)大数据平台使用效率较低

政府建立了扶贫大数据平台,收集了所有贫困户的相关资料,并录入到省级网络平台上。但通过了解得知,大数据平台的录入工作花费了大量的人力、物力、财力,但是相关工作人员并没有感觉到大数据平台对扶贫工作有太大帮助。笔者认为,大数据平台的使用效率不高,原因在于其设计与使用上都存在问题。其一,从大数据的功用上,必须认识到大数据是用来分析问题的,不仅仅是用来作为档案查询的。其二,大数据平台的设计,不论是数据结构还是数据内容都应该是问题导向。

(六)社会参与度、群众积极性不高制约扶贫资源的瞄准识别效能

其一,实地调研发现,农村贫困人口的80%以上是因伤、残、病而丧失劳动能力,这些群众受客观条件制约大,而目前的扶贫项目多为种植、养殖等产业扶贫,大部分贫困户无法独立承担。扶贫项目设置时未能根据贫困户不同的致贫原因和现实状况进行有针对性的选择,导致扶贫效果不佳。其二,在扶贫资源的开发上忽视了对社会组织和企业的参与,缺乏相应的便利政策引导他们发挥扶贫效能,一些小、散、慈善性的钱物捐助,对项目的扶持力度不够,部分扶贫项目前期调研不足导致扶贫资金浪费严重。其三,扶贫资金浪费,表现在各职能部门的扶贫资金投入未通过扶贫部门而直接拨付给贫困村和扶贫项目,资金使用情况扶贫部门不能及时、准确地掌握,导致资金使用精准度不高,针对性不强,存在分散、细碎、撒胡椒面现象,集中力量解决深层次贫困问题的合力不够,资金效益难以发挥,资金的辐射功能不强。

三、瞄准识别机制的优化之策

在精准扶贫工作中,贫困人口的精准识别与贫困物资的精确瞄准到位是非常关键的环节。建立健全基层政府精准识别瞄准机制,就是要在满足一定效率的前提下最大程度地使真正贫困的人群获益。否则,会造成符合条件的贫困目标群体没有全部受益,或者是有限的扶贫资源没有对准贫困人口而使不符合条件的人受益了。因此,优化基层政府精准识别瞄准机制是目前扶贫工作的重要环节,必须引起基层政府与学界的高度重视。

(一)简化程序完善瞄准识别机制

为了更好地推进精准扶贫、精准脱贫,需要从表格和数字中解放出来,减少无用功;同时聚焦脱贫攻坚的主攻方向,引导基层把精力放在扎扎实实地开展有效的帮扶上,切实提高贫困群众的获得感和扶贫成果的可持续性。一方面,各级政府部门要加强信息的共享和衔接沟通,多借助互联网和信息化的手段实现对扶贫对象的动态调整,减少不必要的表格填写和纸张浪费。另一方面,可通过合并同类项,尽量精简无效重复的表格种类,做到一张表格绘到底,一份材料看明白。最后,要减少不必要的日常督导和考核,力戒以形式主义制约形式主义的做法,可采取年终考核的形式,实地检验驻村干部一年的帮扶成效,而日常则放手让驻村干部安心干事创业。

加强部门合作,建立联动机制。精准扶贫是一个社会系统工程,需要建立多部门联动机制,建立统一的贫困人口识别系统和瞄准机制,促进扶贫部门、民政部和国家统计局扶贫数据统一化;建立资源信息共享平台,多部门共享贫困人口、贫困村、贫困地区的信息资源,提高扶贫工作效率,避免重复扶贫。建立统筹协调的工作机制,强化职责分工和责任落实,形成多部门自上而下的工作合力,共同开展扶贫开发工作并进行联合检查、共同监督。

(二)统筹、简化、完善精准考核监测系统

一方面需统筹各类检查和考核评估,合并同类项,有效压缩总量,加强部门联动、数据共享,提高工作效率,引导基层把更多精力用到稳定脱贫上,更加扎实、高效地运用瞄准识别机制推进精准扶贫攻坚。另一方面,运用信息化手段加强扶贫数据的监测与认证,以乡、村两级信息化平台为基础,升级扶贫开发统计监测系统,深化数据共享功能,定期组织各级扶贫数据考核会审,增补完善统计监测数据,在不断增强贫困人口瞄准识别的信息化、高效化的同时,提高基层工作人员运用信息化手段、开展专业化识别的能力,打造各级扶贫统计监测专业信息团队。

(三)建立健全贫困户识别退出与再进入机制

为防止过去扶贫工作出现的摊指标、造数字、被脱贫等不良现象,必须建立“有进有出”的识别退出与再进入机制。一是确立更加科学的进退标准。在传统收入、住房、健康等标准基础上,确立以地区或区域基本生活成本为依据的标准体系,因地制宜制定贫困标准,确保进入与退出更加明确。二是跟踪掌握脱贫状况。对建档立卡数据进行实时动态监测,随时补充完善数据信息,根据实时监测数据调控扶贫措施,为进入与退出创造动态条件。三是建立量化测评机制。充分利用“互联网+”“大数据”等新理念新技术,量化细化收入测评标准,完善对建档立卡贫困户信息的监督审核机制。

(四)发动社会多元力量参与,发挥瞄准识别机制效能

基层政府要积极吸纳社会力量助力精准扶贫,引导社会组织参与扶贫,要积极转变政府职能,改变以往单一依靠政府投入开展扶贫工作的弊端;政府通过采购外部公共服务等形式,完善精准扶贫瞄准识别机制;顺应现阶段从社会管理转变为社会治理的新形势,注重政府、市场、社会组织、贫困者的有效合作。通过相关政策法规和财政手段,在贫困识别、资源瞄准、绩效评估等方面发挥积极作用;要充分体现扶贫对象的主体地位,重视激发贫困地区和扶贫对象自我脱贫和自我发展的内在动力,以更加精准的标准体系推动贫困对象自主瞄准识别,提高自我持续发展的能力。

(五)充分发挥新兴科技的作用,利用大数据提高瞄准识别效率

扶贫数据不准确、更新不及时等问题,一直制约着扶贫开发推向深入。现阶段,应该充分利用大数据、云计算等先进技术,深化扶贫数据的开发与运用,深挖数据的价值意义,以更加快速、科学、精准的数据支持提升扶贫瞄准识别的效率。一是确保贫困对象数据精准。可考虑开发扶贫专用软件,充分利用信息技术,运用科学精确的运算技术,建立合理高效的数据管理体系,确保对贫困村、贫困户的识别更加精准高效,贫困信息数据在网更新、联网更新、动态管理更加快速,实现扶贫资金按户按人使用,杜绝过去利益均沾的现象,实现扶贫项目因户因人落实,把庸懒致贫的对象剔出来。二是用实在数据应对扶贫问题。以更加精准的数据,向贫困对象展示实现脱贫愿景的时日,或者实现脱贫的目标,以此支撑“进入退出”机制更加高效地运转,激励贫困对象培育自立自强精神,使他们通过自我努力彻底走出贫困境地,以实现脱贫攻坚的最优效果。

(六)加强瞄准识别针对性,增进贫困户参与的积极性

优化扶贫工作机制,做到精准帮扶。因地制宜,因户施策,针对贫困户不同的致贫原因,提供有针对性的措施。对于丧失劳动能力的贫困者,应提供完善的社会保障和救助;对于因病致贫的,要结合新型农村合作医疗制度,提高贫困家庭的医疗报销比例;对于因残致贫的,不仅要帮助他们解决生活问题,还要帮助他们寻找与其能力相匹配的工作;对于因学致贫的家庭,教育部门和学校需提供助学贷款和助学奖学金,或者吸引社会力量参与捐助;对于因自然条件恶劣、土地资源贫乏致贫的农户,政府可以给予适当补贴,帮助其搬迁到基础设施相对完善的地区,并提供就业培训和职业指导,提高搬迁户的就业发展能力。创立激励机制,让贫困户主动出力。有了信心,就会积极行动起来,去掉“等靠要”“穷到底政

府来照顾”等思想,用自己勤劳的双手摘掉贫穷的帽子。针对积极主动的贫困户,政策多倾斜。对懒汉采取“息帮”机制,真正让他们干起来,变“要我干”成“我要干”。 创新资源发展思路、探索“龙头企业+专合组织+贫困群众”的利益机制、引导当地贫困户参加技能培训,是增强贫困户迫切脱贫奔康底气的创新举措。

作为曾经是世界贫困人口最多的国家,我国的扶贫开发取得了举世瞩目的成绩,率先完成了联合国千年发展目标中的减贫目标。精准扶贫战略的实施虽然是我国扶贫开发的一次伟大实践,但也需要在实践中进一步完善。科学总结几年来基层政府精准扶贫的实践经验,尤其是进一步优化贫困对象的识别机制,完善扶贫资金和扶贫物资、项目的瞄准机制,提高扶贫的精准性和实效性,有利于促进贫困对象真正脱贫,如期完成脱贫的历史重任,实现2020年全面建成小康社会的宏伟目标。

[1] 2017年精准扶贫精准脱贫大数据[EB/OL].(2017-03-13)[2017-05-15].http://www.yjbys.com/gongwuyuan/show-549049.html.

[2] 王雨磊. 数字下乡:农村精准扶贫中的技术治理[J].社会学研究,2016(6):119-142,244.

IdentifyingMechanismOptimizationfortheGrassrootsGovernmentintheBackgroundofPrecisePovertyAlleviation

YANY Dongyan1, CUI Yingyi2

(1.School of Public Administration, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China; 2.Nanjing Investment and Construction Agency Service Center, Nanjing 210029, China)

The key to precise poverty alleviation is the identifying mechanism, which is the precise identification of poverty object and the effective identification of the need between the poverty alleviation resources and poverty object. The identifying mechanism means that the multiple subjects have a precise identification of the poverty alleviation, with scientific and efficient means for the implementation of poverty alleviation resources. But currently we meet some problems like the table task is too heavy, the digitized indicators of poverty alleviation make it inefficient, and the formalist assessment is out of reality, etc. In this case, we propose a simplified procedure to improve the targeting recognition mechanism, simplify the assessment, and complete the exit and re-entry mechanism for those poor households to improve their optimization strategies, to help the poor really out of poverty and complete the historical task of poverty alleviation to achieve the goal of building a moderately prosperous society in 2020.

the grassroots government; precise poverty alleviation; precise identifying; identifying mechanism

2017-06-20

河南省政府决策研究招标课题“河南省精准扶贫问题及对策研究”(2016B224)

杨冬艳(1964—),女, 湖北武汉人,郑州大学公共管理学院教授,博士,硕士生导师,研究方向为行政伦理、政治哲学;崔赢一(1987—),女,河南郑州人,南京市投资建设代办服务中心科员,硕士,研究方向为公共管理。

K928.4

A

1008—4444(2017)05—0083—05

(责任编辑:李翔)