山西博物院藏鎏金铜莲花烛台考论

文 / 张杨

山西博物院藏鎏金铜莲花烛台考论

文 / 张杨

山西博物院所藏“鎏金铜莲花烛台”并非烛台,而是佛教莲花座。具有典型金铜佛造像的台座、覆莲座、莲梗莲花,反映了北齐时期佛教造像的样式特征。该器物与其它鎏金铜器一起都是陪葬的物账礼器。联系墓志中大法寺的下葬地点,可以判断厍狄迴洛的佛教信仰。此佛像座保存完好,色泽如新,具有极高的艺术价值。

山西博物院;鎏金铜莲花烛台;厍狄迴洛;佛教渊源

山西博物院藏有一件鎏金铜器(见图1),最下是一近长方形几案式台座。台座四足,外侧较平,内侧上细下粗呈竖长弧形,足角向里探出;台座横长两侧的下缘被分为三部分,中间一部分为平滑面,靠近两足的另两个三分之一处皆为五个凸起呈锯齿状。台座上方有一双层重瓣覆莲花底座,底座上部有直线排列的三孔,分别插有三莲花;中间为一竖直莲花,莲梗中间为莲萼,上为六瓣莲花,六瓣莲花中间是一倒圆锥柱状莲蓬,只是顶部中空,口呈方形;另外两支弯曲斜向上伸出,与中间不同的是莲蓬顶部的空口呈圆形。展签记为“鎏金铜莲花烛台;北齐·太宁二年(公元562年);山西省寿阳县贾家庄村厍狄迴洛墓出土”。展陈中该墓出土的与此成套的器物还有鐎斗、高足杯、水瓶、带流瓶、三足器、唾盂,共计七件。七件器物大都光泽闪亮,制作精美。此墓的主人厍狄迴洛是北朝的部族首领,具有较高的权势地位,《北齐书》中列传部分有记载。

图1 鎏金铜莲花烛台(笔者拍摄)

一、学术史的梳理

如此精美的鎏金铜器,目前所涉及到的研究文字并不多。可看到的相关描述仅有上世纪七十年代末发表的考古报告,其中有对这件鎏金铜器的简短介绍说明:“莲花烛台 一件(51)。由三支莲花烛柱、烛座及一长方形案子组成。莲花烛柱的管筒内存有木质的烛蒂。通高13、座长9.8、宽4.5厘米(图版伍,5)。制作精细,与北魏司马金龙墓的屏风漆画‘灵公与灵公夫人’画面左上角的烛台相似。”[1]387此外,该文还标示了其在随葬器物中的分布[1]380,以及图版。根据考古报告描述,该墓出土鎏金铜器“共六十余件,形制小巧,有的是南北朝墓中少见的。均满身鎏金,有的光亮如新”[1]385。考古报告中提到了其中一件管状口长流瓶为墓中少见,其实这一件鎏金铜莲花烛台也是北朝少见的。至于前文提到的“与北魏司马金龙墓的屏风漆画‘灵公与灵公夫人’画面左上角的烛台相似”,笔者以为,二者只不过在三叉结构上相似而已(见图2)。

图2 北魏司马金龙墓漆画屏风之“灵公与灵公夫人”(截图自《中国美术全集》)

学术界对厍狄迴洛墓及其相关内容已经展开了较多研究。“厍狄迴洛”在该考古报告中被释读为“库狄迴洛”,根据史籍记载应为“厍狄迴洛”,根据墓志铭文应释读为“库狄迴洛”,已经有了学者对此进行了探讨[2]225-231,这里不再赘述。本文从“厍狄迴洛”,但引用其他学者的成果时保留原样。此外,对于墓葬出土器物的研究,也有展开,如对保留我国古代最早的木构建筑的复原[3],对墓志的点校和研究[4]23-53,等等。但是对这件鎏金铜器的研究却无推进。本文不揣冒昧,对这件鎏金的原初状态、用途特征、样式特点、背后的历史文化等问题作一初步考论。

二、是鎏金铜莲花烛台还是其它?

不论是考古报告还是山西博物院的展签中,都将此器物称之为莲花烛台。笔者以为似可商榷,因该器物的展示和考古报告中有疑问处:

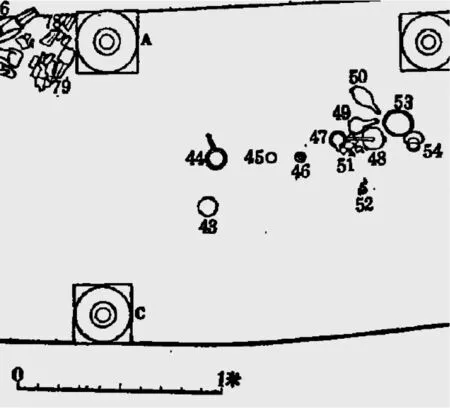

第一,考古报告中提及的莲花烛台是由三支莲花烛柱、烛座及一长方形案组成。但是,在“随葬器物分布图”(见图3)中,鎏金铜莲花烛台被分为了两个部分;根据上面所绘标尺,两部分的距离至少是20厘米。因为“随葬器物分布图”并未清晰地标示出具体是哪两个部分,故不好判断三支莲花烛柱、烛座及一长方形案子哪些是组合在一起的,哪些是分开的。三支莲花烛柱和烛座更可能是连接在一起的,因为二者之间的榫卯关系吻合度高;而长方形案子似与三支莲花烛柱和烛座是分开的。在目前的展陈中,三支莲花烛柱和烛座似是放在长方形案子上的,并非是焊接的,也看不出榫卯连接的迹象。当然,亦不排除二者本就相连,而在埋葬后受到了其它因素的影响被分成了两部分。

图3 考古报告中的“随葬器物分布图”,图中51/52两个是鎏金铜莲花烛台

第二,笔者不同意考古报告中所提及的“与北魏司马金龙墓的屏风漆画‘灵公与灵公夫人’画面左上角的烛台相似”。在司马金龙墓漆画屏风中,烛台的托盘、烛枝和底座是一体的,且托盘里所燃烧的更似灯油,而非蜡烛。虽然燃烧灯油的也可称之为烛台,但目前见到的图像中,盛置灯油的大多是托盘、小碗状,如传为顾恺之的《女史箴图》中的“灵公与灵公夫人”、上文提到的北魏司马金龙墓屏风漆画“灵公与灵公夫人”图像等,而在北齐时期的烛台资料则缺乏。这些烛台图像显然与山西博物院所藏的鎏金铜莲花烛台不同。

第三,目前所展陈的莲花烛台其原样与三十多年前考古发掘报告所公布的图版(见图4)并不完全一致。在考古报告公布图版中,中间一支莲花并无莲瓣,而左右两枝则莲瓣数量不等。该墓拱券坍塌,对一些器物造成了损坏,或许是中间莲梗本有莲瓣而被砸落,而砸落的莲瓣暂时放置在了左右莲花内,因莲蓬下端有接连痕迹。考古报告中对此并无详细描述,很难对原初的状态给以准确的断定。

图4 考古报告中的“鎏金铜莲花烛台”图版

第四,看该件器物的样式,并不类烛台。首先,中间莲梗上端的莲蓬顶部中空处口呈方形,并不太适合盛放灯油。若言插放的蜡烛,当时这种蜡烛尚极少,还未作为日常普遍之用。其次,考古报告内的“莲花烛柱的管筒内存有木质的烛蒂”,似也不适合与灯油混在一起。

三、器物的原初状态与佛教渊源

虽然器物的展陈和考古报告中反映出许多疑点,但大致可推测该器物并非烛台,而可能是一个佛像莲花座。器物的每一个组成部分都带有强烈的佛像莲花底座的特征。长方形几案式台座,为南北朝至隋青铜造像的主流样式,极为普遍[5]7-321;而将如此大的台座作为烛台的台座,似不方便,也较占地方。烛台的底座,也就是双层重瓣覆莲座,是北魏、东魏、北齐较为流行的覆莲座样式,如山东省青州博物馆龙兴寺造像厅所藏东魏天平三年(公元536年)尼智明石雕三尊像、山东省博物馆藏东魏武定五年(公元547年)薛树花造背屏像、日本私人藏北齐天保二年(公元551年)毛恩庆造观音立像等。至于以莲梗相连,中间主尊、两侧胁侍的造像布局已经成为北齐普遍采用的方式,如青州博物馆藏龙兴寺造像。莲梗顶部莲瓣的形状,与底座的双层重瓣覆莲座的莲瓣样式有所差异,莲瓣为单层,莲瓣相对修长,瓣尖向前伸出,与底座莲瓣翘起的形状不同。这两种样式在北齐时期都有存在,大致可以判断其制作的年代与厍狄迴洛墓的修建年代即北齐太宁二年(公元562年)相仿,甚或就是厍狄迴洛去世当年所冶铸的。其所具有的两种莲瓣样式的特征,是北齐佛教艺术类型的重要证明,对于佛教造像年代考证的标型学亦有帮助。

该件器物无论是什么,显然都受到了佛教文化的强烈影响。联系目前山西博物院所展陈该墓出土的其它六件器物都光泽明亮如新的特征,判断这几件器物都非日常使用之物,而是纯粹的明器。另外,展陈中展签所写的鎏金铜水瓶见(图5)与陕西省临潼青山寺地宫出土的盛装舍利的绿色琉璃瓶外形较为接近,推测二者应都是陪葬墓主人的宝物账礼器;由此判断,墓主人应是信奉佛教的。关于这一点,还可以在厍狄迴洛的墓志文字中得到进一步证明:“春秋五十有七,以大宁二年(公元551年)二月薨于邺,窆于晋阳大法寺。”[4]24厍狄迴洛最初下葬于晋阳大法寺;后于同年八月(改年号河清)移葬于朔州城南。鎏金铜器因其类金之高贵华美,往往作为佛教的物账礼器,因此这些器物亦应该是初葬时所冶铸的。那么, “鎏金铜莲花烛台”这件器物也应该是礼器;至于缺少佛像,亦能够解释:以此莲花座供奉佛,期待佛的降临,是礼仪意义上的,非实用的。也因为这个原因,该器物做得比普通的造像莲花座尺寸略小。

图5 厍狄迴洛墓出土、山西博物院藏鎏金铜水瓶(笔者拍摄)

四、佛像座的造物风格与礼仪文化

青铜造物经过夏商周三代的高峰期,逐渐走向衰落。到了秦汉时期的青铜器,显然已经失去了礼器的地位,而朝着世俗日用的发展,如铜镜、灯具等;倒是在草原地区,青铜器的发展较为兴盛。这种情况一直延续到魏晋南北朝时期。受瓷器逐渐发达的影响,青铜造物除了铜镜之外逐渐没落。而佛教的兴起则引发了青铜造物的另一高峰期,且重拾青铜造物的礼仪文化。就这件鎏金铜莲花座来说,亦带有浓厚的佛教造物文化,大体反映在以下方面。

首先,鎏金铜器所具有的明亮光泽,与青铜的沉稳厚重不同,带有强烈的佛教礼仪思想。贵金属器具较广泛地用于佛教造像中,源于佛陀的佛光普照,以及在具体的佛像制作中的金身,后世在维护和妆像时也往往以“重塑金身”代指。可以说,作为佛像莲花座的此件鎏金铜造物,是符合佛教造物中材料和色彩选择的。唐代法门寺地宫、庆山寺地宫等都出土了金棺银椁,即佛教造物择材之美的反映。然而,毕竟金银这样的贵金属极少,作为部族首领的厍狄迴洛似不具备这样的礼仪规格和财力承受,故在铜器上施以鎏金。经过了超千年的埋藏,鎏金铜莲花座还具有闪烁的明亮光泽,尤其是所展出的另外一件鎏金铜高足杯(见图6),几乎没有任何腐蚀痕迹,不可不谓工艺技术的高超。

图6 厍狄迴洛墓出土、山西博物院藏鎏金铜高足杯(笔者拍摄)

其次,这些随葬鎏金铜器在考古报告中的分布是集中的,集中在右下角部分,也就是墓室的东北角,编号为43至54号。墓主人的头部朝西,这些鎏金铜器放在足部。这些鎏金铜器具有单独供奉的性质,与墓室中的其它玉器共同构成了该墓丧葬的礼仪部分。因此,这些鎏金铜器除了作为佛教礼仪用具之外,还必须符合丧葬明具的特征。对于丧葬明器,多是未使用之物,不会因为使用而留下包浆。古代对丧葬礼仪的重视,多将时代最高超工艺的器物埋葬,这对我们了解时代的科技水平是有帮助的。

再次,作为佛教礼器和丧葬明器的鎏金铜佛座,必须符合庄严肃穆的造物思想。因此,下面部分是较为平稳的方台座,稍上是双层重瓣覆莲座,而伸出的莲花则以中间一支为中心线形成左右对称的分布,同时中间莲梗莲花与左右莲梗莲花不同,莲萼相对靠上,完全垂直于台座;且中间莲梗莲花的莲蓬顶部中空,也与左右不同。在一铺佛像中,主尊佛陀位于中间,多为正面姿势,亦多在比例上较胁侍略显高大;而胁侍菩萨或弟子多略有动态,尤其是菩萨,多璎珞缠身,较为华美,类似左右莲梗莲花的弯曲形状。

五、佛像座的审美价值

这件鎏金铜佛像座不论作为佛教的礼器还是作为丧葬的明器,最初都不是以艺术品的角度审美的。就像夏商周三代的青铜器一样,其所具有的狞厉之美[6]32也是后世审美观照的产物。山西博物院收藏这件鎏金佛像座置于展厅的展柜中,打上柔和的暖光,越发给人以精美艺术品的视觉享受。它是符合艺术的审美法则和形式美的规律的。

长方形案子的台座,足部的弧线处理和足跟的内揠和凸出,仿佛扭动与绷紧之后所形成的一股张力。而几案平面下缘的锯齿状凸起亦形成下压之势;整个台座给人平稳、端庄的视觉感。在这件台座中,莲花种类多样,雌雄也不同。自从莲花引入之后,就因为它的出淤泥而不染而被赋予纯洁的含义,除了延续印度佛教的莲花座之外,还普遍被运用于图案装饰中。双层重瓣覆莲座厚重、沉稳,瓣尖外翘,沉稳、敦厚。而上部的莲梗莲花中花瓣的向上与或垂直、或弯曲向上的莲梗相得益彰,给人以轻盈动感。莲蓬部分的中空,又给人以莲花化生的联想。

在整体构型上,上部略宽大于下部,与底座的沉稳、内揠之感相协调。应该来说,经过数百年的佛教引入和广泛传播,佛教对造物和艺术创造产生了深远的影响,而将此运用于器物中的技术也明显成熟。这件鎏金铜佛像座可以作为北齐时期铜器制造中的精品。通过以上分析,可以大致确定该件器物基本不是“莲花烛台”,应为佛教徒丧葬所用的宝物账礼器。它在埋葬结束后,受到了坍塌等影响,器物被散成了两部分;而莲梗莲花也被砸落受损,后复原展示于山西博物院。墓主人应该是信奉佛教的佛教徒,器物体现出了鲜明的佛教文化特征和丧葬礼仪用具。其给人的审美享受是艺术与科技的结合,符合形式美的法则;其反映的造像样式特征,亦具有艺术样式研究的标型学意义。

[1]王克林.北齐库狄迴洛墓[J].考古学报,1979,(7).

[2]吴超.库狄还是厍狄[C]//魏坚,武燕.北魏六镇学术研讨会论文集[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2015.

[3]孟凡星,王克林,陈国营.北齐库狄迴洛墓出土木构建筑复原的初探(油印本),1981.

[4]刘丹.徐显秀墓志、厍狄迴洛夫妇墓志校释[D].南京大学,2011.

[5]金申.中国历代纪年佛像图典[M].北京:文物出版社,1994.

[6]李泽厚.美的历程[M].北京:文物出版社,1981.

G265;G262

A

1005-9652(2017)03-0103-04

(责任编辑:虞志坚)

张杨,太原工业学院设计艺术系。