《修行本起经》代词探析

曹 梦

(重庆师范大学 文学院,重庆 401331)

《修行本起经》代词探析

曹 梦

(重庆师范大学 文学院,重庆 401331)

《修行本起经》的代词共37个,分为人称代词、指示代词和疑问代词三类,其中双音节居多,体现了东汉词汇双音化趋势。通过对其代词的考察可知,《修行本起经》中的代词一方面保留了许多上古汉语旧有代词;另一方面也在其基础上衍生出大量新生代词,这反映出东汉在汉语史上处于过渡期的语言特点。

修行本起经;人称代词;指示代词;疑问代词

《修行本起经》二卷是由东汉竺大力,康孟详所共译的,记述了释迦牟尼的诞生、成长、学道、出家、修行、悟道等一系列的传说故事,其语言通俗,具有较强的口语性,特点鲜明,尤其是其中的代词,不仅数量众多、类别齐全,而且还反映了东汉其作为上承上古、下启中古的过渡期的语言特点,是研究东汉代词特征的好材料。因而,本文将以《修行本起经》为考察对象,对其中的代词进行穷尽性的描写,以求管中窥豹,初步揭示东汉时期的代词系统,探讨先秦至两汉代词系统的变化发展,以及研究其中所折射出来的上古至中古的代词系统所演变的趋势。

一、《修行本起经》人称代词分布

(一)《修行本起经》中第一人称代词分布

《修行本起经》中出现的第一人称代词除了先秦汉语里已有的“我、吾、”两个第一人称外,还出现了“吾等、我等”这两个新形式。“我、吾”可看成第一人称的单数形式,“吾等、我等”可看成第一人称的复数形式。其中,“我”在书中共出现50 次,“吾”共出现35次,“余”共出现1次,“吾等”共出现3次,“我等”共出现1次。

1.第一人称单数“我”的分布

《修行本起经》中第一人称“我”共出现50次,在文中可作主语、宾语、定语和兼语。其中,作主语14次。如:

(1)而我更天地成坏者,不可称载也。

“我”作宾语共19次,“我”作宾语用法比较丰富,既可作动词的一般宾语,也可作动词的间接宾语,还可以用作句中介词的宾语。如:

(2)仁者慈愍我,唯赐求所愿。(VO)

(3)今汝施我草,十方皆吉祥。(VO1O2)

(4)此必有佛,於我无疑。(Prep.+O)

例(2)“我”作动词的一般宾语,例(3)作动词“施”的间接宾语,例(4)作介词的宾语,形成介宾短语。

“我”作定语共10次,如:

(5)头髻堕地,人夺我盖,是故惊觉。

“我”作兼语共7次,如:

(6)骞特送我出,得道不忘汝。

例(6)中的“我”作前一动词的宾语,同时也作后一动词的主语,其结构为“V1+兼+V2”。

可见,“我”在句子中充当句子成分是自由的。

2.第一人称单数“吾”的分布

在《修行本起经》中,“吾”作第一人称代词共出现34次。其中,绝大多数作主语,共25次。如:

(1)吾独欲反其原故,自勉而特出。

作定语共6次。如:

(2)五梦者应吾身耳。

作兼语共3次。如:

(3)坐汝令吾忧耳。(VOA)

(4)以是之故,令吾忧戚。(VOA)

(5)以吾所见。(VOV)

可见,“吾”在《修行本起经》中绝大多数时作主语,辅之作定语和兼语,且没有作宾语的例子。

因此,对比《修行本起经》中“我”、“吾”两个第一人称代词,主要有两个不同:一是使用频率的不同。“我”在《修行本起经》中共使用50次,而“吾”使用了35次,“吾”相对于“我”的使用频率就稍低。二是在句子中充当句子成分的情况不同。在《修行本起经》中,“我”可作主语、宾语、定语和兼语,可在各种条件下,作第一人称代词使用;而“吾”在《修行本起经》中只能作主语、定语和兼语,不作宾语。

3.第一人称复数“我等”“吾等”的分布

“我等”、“吾等”犹“我们”,作代词使用。在《修行本起经》中,“我等”共出现1次,作主语。例:

(1)我等好洁,年在盛时,愿得晨起夜寐供侍左右。

“吾等”共出现3次,作主语2次,例:

(2)吾等神足,石壁皆过。

(3)吾等自往坏菩萨道意。

作兼语1次,例:

(4)是其威神,令吾等失神足。

对比先秦以前的第一人称代词系统,都是以单音节为主,但在《修行本起经》中已出现“我等”“吾等”这样新形式的双音节第一人称代词,可见,东汉时期词汇的双音节化已渗透到代词系统中。

(二)《修行本起经》中第二人称代词分布

在《修行本起经》中出现的第二人称代词共有7个,分别是“尔”、“汝”、“卿”、“汝等”、“汝曹”、“汝辈”、“卿曹”。

1.第二人称单数“尔”“汝”“卿”分布

其中,“尔”共出现3次,分别作主语2次,作兼语1次。如:

(1)尔乃得前。

(2)尔乃为之。

(3)为尔娶妻。

“汝”共出现25次,作主语17次,如:

(4)汝能为怛萨阿竭,说本起乎?

作宾语4次,如:

(5)父言闻诸国王来求索汝。

作定语2次,如:

(6)今汝福地何如佛,於是可知谁得胜。

(7)怒畏想尽故坐斯,意定必解坏汝军。

作兼语1次,如:

(8)坐汝令吾忧耳。

“卿”在《修行本起经》中共出现5次,作主语1次,作宾语1次,作定语3次。如:

(9)此非为人大力魔王耳,卿不能制。

(10)此华便可得,不者钱还卿。

(11)吾为太子,娉取卿女。

2.第二人称复数“汝等”“汝曹”“汝辈”“卿曹”分布

“汝等”共出现4次,作主语3次,作同位宾语1次。例子如下:

(1)汝等见此供设严好光目者不?

(2)世用兵器动人心,而我以汝等众生。

“汝曹”“汝辈”“卿曹”各出现1次,并都作主语。

(3)今汝曹等,未离勤苦。

(4)汝辈乱人道意,不计非常。

(5)卿曹今差次令数满五人,共追侍太子。

(三)《修行本起经》中第三人称代词的分布

在上古汉语的代词系统中,第三人称代词有“厥、之、其、彼”四个。其中,“之、其、彼”在上古许多文献中,既可是第三人称代词也可是指示代词,而且许多时候难以区别。有学者指出,先秦汉语中并没有严格意义上的第三人称代词,大多数第三人称代词是由指示代词转化而来。

据笔者对《修行本起经》中第三人称代词的考察,“之”和“其”两个代词,在大多数语境中既可理解为第三人称代词也可理解为指示代词,但从严格意义上讲,将其理解为指示代词更为稳妥。而真正意义上出现的第三人称代词只有“彼”1个,并且仅有1例,如:

(1)太子叹曰:“吾处富贵,极世所珍……亦当有病,与彼何异。”

结合上下文语境,此句中的“彼”为第三人称代词,义为“他”,可以说是严格意义上的第三人称代词。

虽然“彼”在《修行本起经》中共出现5次,但其中有4例都是作指示代词使用,而它作第三人称代词仅有1例。可见,有研究者提出“汉语的第三人称代词与第一、二人称代词相比较,没有后者发达,特别是隋唐以前”[1]的这一观点,还是能让人信服的。

(四)《修行本起经》中反身代词的分布

反身代词又叫己称代词、复指代词等。在先秦汉语中,主要有“己、身、躬、自”等。在《修行本起经》中,只出现了“己”、“自”“吾身”这三个反身代词。其中,“己”共出现4次,如:

(1)虚心乐静,无为无欲。损己布施,至诚守戒。

(2)瞻愍人民类,亦如己赤子。

(3)梵志惶怖,答太子言,六十四种,己所未闻。

(4)一切无常,皆化非真。荣少苦多,身非己有。

在这4例中,例(1)(2)(4)中的“己”作宾语,例(3)中的“己”作主语。

“自”在《修行本起经》中共出现71次,但仅有15例可看作为反身代词,且都作主语。如:

(5)吾独欲反其原故,自勉而特出。

(6)阿夷自抑制,即便说偈言。

其余56例不应看为反身代词,如:

(7)诸漏已尽,意解无垢,众智自在。

(8)地中伏藏,悉自发出。

其实,“自”是否为反身代词,一直以来都存有争议。杨伯峻,何乐士两位先生就认为它“虽然也是表示己身,却以代词的意义作副词用,经常放在动词前面,它既不能作主语,纵使从句意来说是动词宾语,也一样在动词前,如‘自暴自弃’,所以不列在代词内。”[2]但在《修行本起经》中,“自”可以作主语,且表示的意义却为“自己”之义。因此,笔者还是认为,“自”可列在代词内,作反身代词使用。

“吾身”在《修行本起经》中出现2次,1次作主语,1次作宾语。

(9)太子长叹而说颂曰:“观见老病死,太子心长叹,人生无常在,吾身亦当然。”

(10)菩萨心念,五梦者应吾身耳。

二、《修行本起经》指示代词分布

根据对《修行本起经》中指示代词的考察,本文将其分为如下几类:泛指代词“之”、特指代词“其”、近指代词“此、斯”、中指代词“是、是曹”、远指代词“彼、彼彼”、无指代词“莫”、虚指代词“或”和特殊代词“者、所”。

(一) 泛指代词“之”

“之”在《修行本起经》中既可以作结构助词使用,也可作泛指代词使用。其中,“之”作泛指代词共出现38次,泛指需要说明的人、事、物、时、地等,并且大多数作宾语使用。如:

(1)是时国中,百官群臣,谓佛大众来攻夺国,皆共议言。今当兴师,逆往拒之。

(2)愚人所误,幸唯原之。

仅有2例作兼语,如:

(3)五谷熟成,食之少病。

(4)时城门神人现稽首言,迦维罗卫国,天下最为中,丰乐人民安,何故舍之去。

(二)特指代词“其”

先秦的“其”一般只作定语,不能作其它的句子成分。随着时代的发展,指示代词“其”的语法功能也在不断的扩充。《修行本起经》中的指示代词“其”的语法功能发生了很大的变化,可以作多种句子成分,例如主语、兼语、定语。

作主语6次,如:

(1)八万四千厩,马生驹,其一特异,毛色绝白。

作兼语3次,如:

(2)於是王深知其能相。

作定语85次,如:

(3)佛知其意,默然便还。

(4)有一臣言,太子已大,宜当娶妻以回其志。

(三)近指代词“此”“斯”

在《修行本起经》中,近指代词“此”共出现38次,做主语11次、宾语5次、定语22次,可译为“这”、“这个”或“这里”。

作主语,如:

(1)此必有佛,於我无疑。

(2)此非为人大力魔王耳,卿不能制。

作宾语,如:

(3)父王闻此,念太子幼,深为愁怖。

作定语,如:

(4)於是太子,回车还宫,思念一切有此大患。

近指代词“斯”在《修行本起经》中共出现7次,其中6次作定语,1次作宾语。

作定语,如:

(5)本行何术,致斯巍巍。所事何师,今得特尊。

(6)所受五欲最无比,斯处无道起入宫。

作宾语,如:

(7)怒畏想尽故坐斯,意定必解坏汝军。

(四)中指代词“是”、“是曹”

“是”在《修行本起经》中的用法十分灵活,不仅可以为指示代词,还可作动词、副词和系词使用,并形成了一些固定用法,如“于是”、“是故”、“是以”等。“是”作为指示代词共出现26次,作宾语12次,如:

(1)闻如是。

(2)吾从是来,建立弘誓,奉行六度四等四恩三十七品。

作定语14次,如:

(3)是时国中,百官群臣,谓佛大众来攻夺国。

(4)汝当於是世,把草坐树下,戒力定慧力,降伏魔官属。

此外,《修行本起经》还出现了“是曹”这一新形式的指示代词,在句中作定语。如:

(5)诸姊等各各还宫勿复作是曹事。

(五)远指代词“彼”“彼彼”

在《修行本起经》中,“彼”作指示代词共出现4次,表远指,相当于“那”。

作定语3次,其中还有“彼彼”连用作定语这种新形式。如:

(1)化作大城,广大严峻,与彼城对。

(2)时儒童菩萨,入彼众中。

(3)佛悉分别天人众生,彼彼异念。

作宾语1次,如:

(4)寿命长短,死此生彼。

(六)无指代词“莫”

表示“没有人”或“没有东西”的代词叫无指代词,也叫否定性无指代词。上古汉语有无指代词“莫”“无”两个,而《修行本起经》中只出现了“莫”这一无指代词,共出现11次,并全作主语。如:

(1)应时天地大动,三千大千刹土,莫不大明。

此外,“莫”在《修行本起经》中还可作否定副词使用。如:

(2)今我不乐世,车匿莫稽留。

(七)虚指代词“或”

“或”在《修行本起经》中共出现13次,作虚指代词,译作“有人”或“有的”,只做主语。如:

(1)见太子者,或言天人,或言帝释梵王天神龙王。

(2)或一颈而多头,齿牙爪距,担山吐火。

三、《修行本起经》疑问代词分布情况

在《修行本起经》代词系统中,疑问代词的分类最为复杂,其形式与功能之间不仅存在一对一的关系,也存在一对多的关系。因而,为了叙述明晰,本文按照询问功能将其总结为六类,下面逐一讨论。

(一)事物疑问代词

《修行本起经》中表示事物疑问的代词共有6个,“何”“何等”“何所”“云何”“何如”“胡”。

1.何

疑问代词“何”主要问事物,可译作“什么”,是上古汉语最常见的事物疑问代词。它共出现12次,作主语3次,如:

(1)人生于世,有此老患,愚人贪爱,何可乐者?

(2)通三十七道品之行,何谓三十七品?

(3)观身如雨泡,世间何可乐?

作谓语1次,如:

(4)见光惊怖,此何瑞应?

作宾语2次,如:

(5)以何方便,使太子留令无道志。(作介词“以”的宾语)

(6)善哉见悉达,来救何以晚?(作介词的前置宾语)

作定语8次,如:

(7)或复念言,本行何术?

(8)今得特尊,始修何法?

2.何等

事物疑问代词“何等”共出现5次,作主语2次,宾语1次,定语2次。如:

(1)七宝导从,何等为七?

(2)何等为十二本?

(3)菩萨便问曰:“今汝名何等?”

(4)今求何等愿,不惜银钱宝?

(5)将以自坏,有何等奇?

例(1)(2)中的“何等”句子主语,例(3)作动词宾语,例(4)(5)作定语。

3.何所

“何所”是汉代新产生的事物疑问代词,《修行本起经》中出现表示询问事物的仅出现1次,作定语,如:

(1)若非神者,从何国来?何所姓族?

4.云何

东汉以前,“云何”在文献中的用例比较少见,但从东汉开始,其大量见诸于文献,尤其是汉译佛经。《修行本起经》中的“云何”表询问事物的共有2例,都作宾语。如:

(1)於是其王问诸群臣,奉迎圣王,其法云何?

(2)女言:“献食者其法云何?”

5.何如

“何如”用来询问事物共有2例,都作主语。如:

(1)太子问曰:“此为何等?”其仆答言:“病人也。”“何如为病?”

(2)太子问曰:“此为何等?”仆言死人。“何如为死?”

6.胡

“胡”用来询问事物在东汉汉译佛经中只有1次,作主语。如:

(1)“……如无有代,胡可勿忧?天下……”

(二)人物疑问代词

《修行本起经》中用于人物询问的疑问代词形式有:“谁”“何人”“何等”。

1.谁

“谁”是上古汉语常用的人物疑问代词,它在《修行本起经》中共出现19次,作主语17次,如:

(1)太子後来,问其仆曰,谁抂杀象?

(2)王复问言,谁为胜者?

作宾语2次,如:

(3)观视土地,观视父母,生何国中教化之宜先当度谁。

(4)优陀言,众女大多,今掷与谁。

作兼语1次,如:

(5)今汝福地何如佛,於是可知谁得胜。

2.何人

疑问代词“何”作定语,构成“何人”,询问人物,相当于“谁”。[3]“何人”在《修行本起经》中共出现3次,并全部作系动词“为”的宾语。如:

(1)太子问言,此为何人?

3.何等

“何等”在《修行本起经》中作人物疑问代词4次,主语2次、宾语2次。如:

(1)太子问曰:“此为何人?”其仆答曰:“沙门也。”“何等为沙门?”

(2)太子问曰:“此为何等?”其仆答言:“病人也。”

(三)方式、情状疑问代词

方式、情状询问,就是对人物或事物的性质、容状、经过等的询问,也就是问“怎么样”、“什么情况”的。《修行本起经》中用作情状询问的疑问代词形式有“云何”“何谓”“何以”“奈何”“何如”“如何”、“何”。

1.云何

“云何”在《修行本起经》中出现7次,作状语3次,谓语4次,如:

(1)佛从何来?云何供养?

(2)父言:“坐汝令吾忧耳。”女言:“云何为我?”

(3)王问其仆:“太子云何?” 其仆答言:“太子日日忧悴,未尝欢乐。”

(4)於是其王问诸群臣,奉迎圣王,其法云何?

例(1)表示方式,例(2)表示看法,都作状语;例(3)表示情状,例(4)表示方式,都作谓语。

2.何谓

“何谓”在《修行本起经》中作方式、情状疑问代词共出现1次,作主语,如:

(1)智慧方便,究畅要妙,通三十七道品之行。何谓三十七品?

3.何以

“何以”主要是表示原因、目的的疑问代词,但有时也可作表示方式、情状疑问代词。《修行本起经》中出现这样的例子有2次,全部作状语。

(1)时国王瓶沙,即问臣吏:“国中何以寂默,了无音声?”

(2)善哉见悉达,来救何以晚,本请一切众,无上甘露浆。

4.奈何

“奈何”作方式、情状疑问代词出现1次,作状语。如:

(1)扶舆出城,室家随车,啼哭呼天,奈何舍我,永为别离。

5.何如 如何

方式、情状疑问代词“何如”共出现5次,谓语3次、状语2次。

(1)王问其仆:“太子出游,今者何如?”

(2)何如为病?

“如何”共出现3次,全做谓语,如:

(3)今欲试艺,当如何乎。

(4)太子忧思,今当如何。

6.何

方式、情状疑问代词“何”出现3次,全作状语。如:

(1)当何治於世?

(2)谁当供养饮食水浆床卧之具,当何从得?

(3)车匿言:“天尚未晓,被马何凑?”

(四)原因、目的疑问代词

《修行本起经》中共有2个询问原因、目的的疑问代词,即“何”“何故”。

1.何

《修行本起经》中表示原因目的疑问代词的“何”共出现4次,全作状语。如:

(1)何弃天位?自投山薮。

(2)自世之常,何独预忧?

2.“何故”共出现9次,作状语8次,宾语1次。如:

(1)王即问曰:“何故惊动?”

(2)王问何故。(作动词的宾语)

(五)处所疑问代词

“何”作处所疑问代词出现3次,作兼语1次、定语2次。如:

(1)儒童闻佛欢喜踊跃,衣毛肃然。佛从何来?

(2)生何国中教化之宜先当度谁?

(3)若非神者,从何国来?

(六)数量疑问代词

“几”是表示数量的最主要的疑问代词,在《修行本起经》中仅有1例,作定语:

(1)臣白王言:“欲得几种兵?”

四、《修行本起经》中代词的特点

通过对《修行本起经》中的人称代词、指示代词和疑问代词作了详细的描写和一定的解释,我们可对《修行本起经》的代词系统构成情况及其来源情况总结为表1。

表1 《修行本起经》的代词系统

通过对《修行本起经》中代词系统的描写,可对《修行本起经》中代词的特点有如下几点认识:

1.淘汰了部分上古汉语的代词。无论是人称代词,还是指示代词和疑问代词,我们都可以从表1看出,上古有些常见的代词,像人称代词“予、女、厥”,指示代词“夫、兹、匪”,疑问代词“孰、曷、奚”等,都没有在《修行本起经》中出现。虽然它们在其他东汉译经中偶有留存,但从数量上来说,都很少,见次率低,使用范围狭窄。可见其在东汉实际口语中已丧失竞争力,呈消亡的态势。

2.继承发展了部分上古汉语的代词。旧的第一人称代词“我、吾”依然大量出现在《修行本起经》中,并且衍生出“我等、吾等、吾身”新形式;旧的指示代词“是、彼”发展出“是曹、彼彼”这些新形式。虽然这些新形式代词在数量上没有占据绝对优势,但它们的产生就已表明,从上古汉语到中古汉语,代词系统是在发展、扬弃的。

3.中古汉语常见的部分代词在东汉时期就已经开始萌芽。在《修行本起经》中以疑问代词表现最为明确。中古汉语常见的疑问代词“云何、何等、何谓、何故、几”等都在《修行本起经》中出现,并且数量不占少数。而这些疑问代词将在中古时期获得更大发展,语法功能和语法作用进一步拓展。

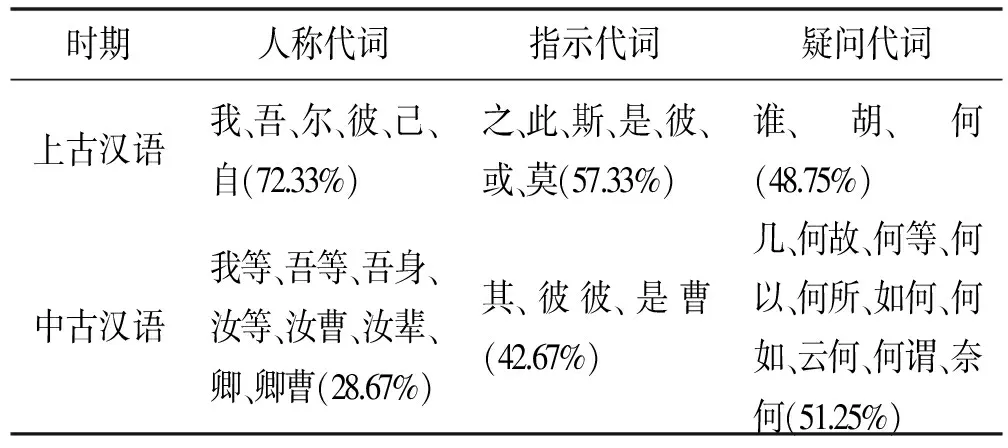

4.据考察,在《修行本起经》所有的人称代词中,上古汉语人称代词占其72.33%,这个比重是很高的。而对比上古汉语的疑问代词,这个比例则没那么高。据此可推测,在整个代词系统中,相较于指示代词和疑问代词系统,人称代词系统的稳定性更高,发展也更为缓慢。究其原因,笔者认为是与人称代词所做的句法成分有关。人称代词一般在句子中作主语、宾语和定语,其名词性成分更高;而指示代词和疑问代词不仅作主语、宾语和定语,还可以作谓语和状语,其谓词性成分更高。因此,名词性成分更高的人称代词就更具有稳定性,发展演变就较为缓慢。

5.《修行本起经》中的代词共37个,其中单音节词有18个,双音节词有19个。可见东汉时期的代词系统已呈现双音化趋势。

五、结语

本文以东汉译经《修行本起经》为研究对象,参照向熹先生所著的《简明汉语史》中的代词语法体系,把《修行本起经》中的代词分成人称代词、指示代词、疑问代词三大类,再由三大类划分成若干小类进行研究。通过整理,我们已经对《修行本起经》中的代词使用情况有了一定的了解。

通过考察《修行本起经》中的代词,我们可以佐证一个观点,即东汉是中古汉语代词系统的萌芽期,也是上古汉语向中古汉语发展的重要转折时期。这一时期的汉语,一方面保留了大量上古旧有的代词,同时随着旧有代词大多消亡而滋生出许多新的代词。而这些新兴代词形式还处于萌芽发展阶段,并未真正定型为普遍应用的代词,如《修行本起经》中的“吾身”等。另一方面,这一时期新兴的代词形式将在中古时期得到迅速发展,无论是其使用频率还是其语法功能都得到相应的扩展,而这也为中古汉语代词系统的发展奠定了一定的基础。此外,这一时期,汉民族语言与少数民族语言之间的相互交融,不同地域方言之间的相互影响,加之佛教文化的传入,都使得这一时期的汉语呈现出新旧质交替的语言面貌,且较多地吸收、运用了口语成分,口语化趋势也日益显著。可见,《修行本起经》作为东汉汉译佛经的冰山一角,其代词不仅能反映东汉代词系统的一些特征,同时也能彰显“上承上古,下启中古”的东汉时期所具有的这一特殊性。

[1] 张春秀.东汉汉译佛经代词研究[D].长沙:湖南师范大学,2005.

[2] 杨伯峻,何乐士.古汉语语法及其发展[M].北京:语文出版社,2001.127.

[3] 沈林林.魏晋南北朝译经疑问代词研究[D].南京:南京师范大学,2006.

2017-01-19

2095-4654(2017)05-0036-06

H109.2

A

责任编辑:彭茜珍