魔都之魂是怎样炼成的

—— 上海近代商业发展对城市精神文化之推动

文/晁钢令

魔都之魂是怎样炼成的

—— 上海近代商业发展对城市精神文化之推动

文/晁钢令

2003年上海市精神文明建设工作会议在全市性大讨论的基础上正式将上海的城市精神确定为“海纳百川、追求卓越”,在2007年上海市第九次党代会上,时任上海市委书记习近平同志又提出“开明睿智、大气谦和”的表述。从而使上海的城市精神正式确定为“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”十六个字。这一表述形象而深刻地反映了上海这座超大型全球城市的社会形态和人文精神。然而推动着一特征鲜明的城市精神形成的巨大动力之一就是上海商业的繁荣与发展。正是商业的集聚和运营,才使上海有了“海纳百川”之形态,正是商业的竞争与筛选,才使上海有了“追求卓越”之动力,正是商业的理性与智慧,才使上海有了“开明睿智”之内涵,正是商业的合作与共赢,才使上海有了“大气谦和”之气度。正如一个美国人霍塞当年在他的一本书里所说的“这座城市不靠皇帝,也不靠官吏,而只靠她的商业力量逐渐发展了起来”。确实,上海这座城市因商而兴,因商而立,因商而盛。本文就想从上海近代商业发展的角度来证实一下“商乃沪之魂”。

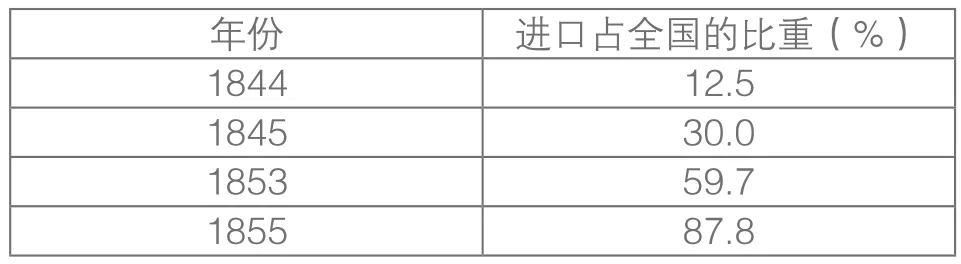

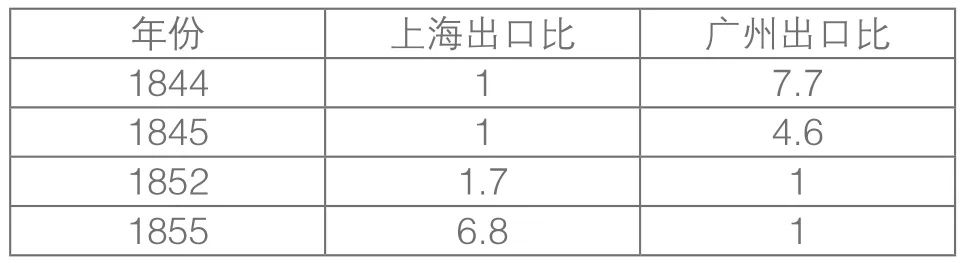

上海优越的地理位置决定了它具有“海纳百川”的天然优势。他处于中国漫长海岸线的中心,黄金水道长江的出海口,从而使得它不仅具有辐射海外的强大能力,又拥有连接内陆腹地的良好条件。上海“开埠”之前,由于封建王朝长期闭关锁国,使上海的这一优势条件无从发挥。直至1840年代初,仍还是个仅有10多万人的小县城。虽然当时的上海已是“江海之通津,东南之都会”,但从其商贸活动的体量来看,仍无法同广州等对外开放度较高的地区相比(广州当时是清政府所钦定的唯一对外开放之口岸)。鸦片战争之后,中英签订了“南京条约”,之后又签订了“五口通商章程”。将广州、福州、厦门、宁波、上海正式对外开放。这些条约从政治上讲,都是丧权辱国的不平等条约。但客观上却为上海商业的繁荣发展,乃至最终成为国内的商贸中心创造了前所未有的历史条件。很快,世界各国的商人和投资者纷纷涌向这块中国最具有吸引力的土地,上海的商贸业因此而得到了迅猛的发展。仅以上海口岸同广州口岸对英国的进出口贸易额的变化来看(表一、表二)。1844年,上海口岸从英国进口贸易额占全国的比重仅为12.5%,而到了1855年占比就高达87.8%。向英国出口的贸易额,1844年广州是上海的7.7倍,而到1855年上海则是广州的6.8倍。

表一 上海从英国进口占比

表二 上海同广州向英国出口比较

很明显,上海开埠以后因其优越的地理环境条件,吸引了大量的国外商家在此从事商业活动,很快便超越广州,成为中国的贸易中心。

上海开埠后近代商业的发展,主要是依靠了大量洋货的进口,并通过上海向内地的扩散。由于当时中国的工业极不发达,由英美日等工业化发达的国家输入的大量商品无论从功能和品质上对中国消费者都很有吸引力,从而使经营洋货的商业活动异常活跃,从而也促使上海成为了衔接国内外两大市场的重要枢纽。像洋布、五金、西药、百货等主要商品都形成了在上海进口集散,向全国批发销售的格局。大量外地的客商还在上海建立了“申庄”,专门从事商品的采购和贩运活动。以洋布批发为例,至1913年,上海专门从事进口洋布原件批发的企业多达100多家。上海转销内地各埠的本色、白色洋布约占进口总量的80%以上。此外,诸如卷烟、肥皂、化妆品、胶鞋、电灯电器等进口工业品也大量经由上海销往全国各地。同时,全国各地的农副土特产品也大量经由上海口岸出口到世界各地。

由于上海已成为衔接国内外市场的贸易中心,从而也吸引了全国各地聪明睿智的商人集聚上海。当时在上海经商的各地商人有来自浙江、江苏、广东、福建、安徽、四川、湖北、湖南等地,其中为数最多的是毗邻上海的宁波商人,旅沪经商者达数万人。其次是广东商人,他们依托最早的洋货进口口岸之优势,将上海作为其主要的埠际贩运的中转地。各地商帮集聚,为打破行业和地域的界限,更好地协作经商,互利互惠,还于1902年建立了我国的第一个商会组织——上海商业会议公所。该组织共有各帮董事70余人,其中宁波帮人数最多,其次为广东、福建、江苏、安徽等,覆盖20多个行业,是一个真正的“海纳百川”的商业组织。在上海经商的成功人士也大多来自全国各地。如上海五金商业的创始人叶澄衷即为浙江镇海人,他于1862年在虹口区百老汇路(今大名路)开了第一家五金器材专业商店,由此起家,后又投资火油、火柴、钢铁等行业,成为上海有名的五金大王、火油大王、江南首富。上海名人虞洽卿是浙江慈溪人,早年为上海瑞康颜料行的股东,后进德商鲁麟洋行做买办。1903年独资开设通惠银号,发起组织四明银行。1920年发起建立中国的第一家证券期货交易所——物品交易所,成为著名的银行家和社会闻人。上海总商会会长,著名实业家朱葆三是浙江定海人。南京路上著名的四大百货公司的创办人则都为广东籍的商人。如先施公司的创办人马应彪是广东中山人。永安公司的创办人郭乐也是广东中山市的旅澳华侨。新新公司的创办人李敏周、刘锡基都是广东香山人。大新公司的创办人蔡昌也是广东香山人。海纳百川的商业氛围使上海完全没有歧视排外,地域隔离的社会陋习,而成为群雄集聚,公平竞争的“冒险家乐园”。在这片土地上,只有敢于“追求卓越”,不畏艰险的人才能获得事业的成功和丰厚的回报。

近代商业的发展也是上海由一个小县城发展为一个大都市的主要推动力。在上海开埠之前,上海只是个方圆2平方公里,人口10多万的小县城。商业基本上都集中在城厢内及东门南门外沿江一带。城外基本上还都是一片空白。口岸通商之后,首先由英国驻沪领事巴甫尔提出,为避免“华洋摩擦”而要求在城外租地造房,实行“华洋分居”。后经与当时的上海道台宫慕久议定,划出城北洋泾浜(延安路)以北,界路(河南路)以东,李家庄(北京路)以南的区域为英租界,以后又向西不断扩张。继后法美两国也仿而效之,设立了法租界和美租界。租界设立后,由于建筑规划有序,道路平整宽阔,不仅有大量外侨入住,也吸引了大量本国居民。至20世纪初,租界人口已逾60多万。从而使商业的中心也由老城厢内向租界转移。大量中外商人纷纷在租界内投资开店,一些原在老城厢内和周围的老字号商店也开始向租界内迁移或开设分号。如原开在小东门外的宝大祥、协大祥、信大祥都先后迁入租界营业。著名的吴良材眼镜店也到南京路开设总店。一些外地的著名品牌商家,如天津的盛锡福帽庄,苏州的采芝斋食品店等也到上海租界内开店发展。上海租界内的商业日益繁华。据1906年的一个统计,当时租界内已有有名号的商店3177家,涉及52个行业。其中英租界有1885家,美租界679家,法租界384家,公共租界229家。租界地区已成为上海最为繁荣的商业中心。之后,近代百货商店的开设,特别是南京路上四大百货大楼的兴建和开张,更使上海“十里洋场”的商业氛围愈加浓厚。商贸业的发展必然带动与之相关的服务业的发展,金融业、保险业、餐饮业、娱乐业、宾馆住宿业、法务理财业以及房地产业也相继迅猛发展。至20世纪30年代,上海已成为世界闻名的东方大都市。

以商兴市的上海近代城市发展历程,使上海具有了其富有特色且魅力无穷的城市形象和城市精神,被誉为“东方魔都”。而商业所具有的“开放、竞争、创新、包容”之特有文化是促使上海这一魔都精神得以形成的主要动力。

首先,只有“开放”才可能有万商云集的商业氛围,才可能有琳琅满目的全球商品,才可能有海纳百川的文化交融。上海之所以能成为当时中国最大的国际商贸中心,除了其良好的自然环境之外,“五口通商”之后开放度的不断扩大,以及建立租界之后营商环境的自由化、国际化程度不断提高是十分重要的原因。当然当时的开放是在帝国主义武力逼迫之下的被动开放,而今天当我们国力强盛的情况下,更需要有以全球战略思想为主导的主动开放。

其次,只有“竞争”才可能优胜劣汰,才可能形成追求卓越的商业生态。上海近代商业的发展过程就是一个以适应市场为准则的择优汰劣的过程,从而为上海留下了一批品质优秀的商业老字号企业和开明睿智的商业企业家人才。更重要的是形成了以市场为主导的公平竞争的商业游戏规则。如当时西药业发展迅速,从1918年到1920年就增加了89家,使上海西药店的总数达到90多家。但其中竞争激烈,开歇频繁,到1927年,只剩下78家。1920年上海物品交易所成立以后,各类交易所也纷纷成立,到1921年底就多达112家,后经激烈的竞争淘汰,最后也只剩下6家。

再次,只有“创新”才可能在竞争中得以生存,只有“创新”才可能促使上海商业不断进化,不断提升,成为对海内外消费者具有吸引力的消费天堂。近代上海商业的发展过程中,充满了商业企业家的创新智慧和创新实践。如当时在国外洋货压境的情况下,一些中小商店就实施“错位经营”,调整商品结构,专卖适应中低消费层次顾客的价廉物美的商品,取得了良好的业绩。而各大百货公司则各出奇招,营造特色,吸引消费者。如先施公司的屋顶花园,永安公司的天韵楼娱乐场,新新公司的“玻璃广播电台”,大新公司的自动扶梯等,都产生了很强的引客效应。集购物、餐饮、娱乐、休闲、住宿于一体的综合服务功能在当时的四大百货公司中已经得到了体现。当时为了争夺客源,一些大型商业企业还创新了“凭折赊账”的信用促销手段,在市区范围内免费送货上门,并发行礼券。商业的创新思维也促进了城市的创新意识,从而使上海成为一个能让人不断感到惊喜的魔都城市。

最后,只有“包容”才能形成良好的商业竞合关系,才能形成大气谦和的上海都市气质。上海近代商业企业家大多重视合作,讲究互利,遵守规则,乐于行善。使上海商界有一种“儒雅”的氛围。如当时成立的我国第一个商会组织“上海商业会议公所”(后改称“上海商务总会”)。在其章程中就明确了三条宗旨:“联络同业,启发智识,以开通商智”,“调查商业,研究商学,备商部咨询、会众讨论”,“维持公益,改正行规,调息纷难,代诉冤抑,以和协商情”,充分反映了当时上海商界的共同心愿和良好素养。这种精神的代代传承,才有了我们这个城市“开明睿智,大气谦和”的精神文化。

1. 朱国栋,王国章,《上海商业史》,上海财经大学出版社,1999.8.

2. 朱英,近代上海商业的兴盛与海派文化的形成及发展,三峡大学学报,2001.7.

3. 潘君祥,陈立仪,十九世纪后半期上海商业的演变,历史研究,1986.1.

4. 陈立仪,潘君祥,试论上海近代商业的特点及其发展原因,上海社会科学院学术季刊,1987.1.

5. 【日】菊池敏夫,战时上海的百货公司与商业文化,史林,2006.2.