《促织》的结构主义解读

刘德桂

在中国古代的思想、思维、社会形态中,阴阳二元论和类似“逻各斯”的天、道、君父观底蕴深厚,笔者因此以为结构主义对解读中国古典小说、神话、传说等文本特别有用。限于篇幅,本文仅从符号矩阵和叙事两方面对《促织》作结构主义解读。

一、《促织》的格雷马斯符号矩阵

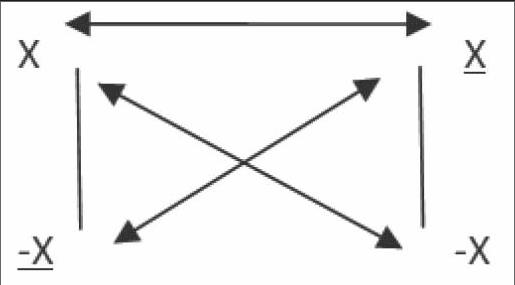

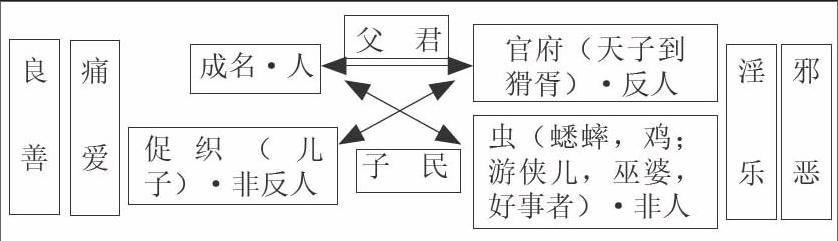

按上图格雷马斯矩阵,笔者对《促织》作如下表示。

从上图矩阵中可以看出,成名、官府、促织(儿子)、虫(包括蟋蟀和游侠儿等)是故事的基本要素。“官府”包括天子、抚军、宰令、猾胥,天子是核心。把游侠儿、巫婆、村中少年好事者归入“虫”“非人”与蟋蟀和鸡并列,是因为他们虽是人,却成了“他虫”;与此对比的是,成名儿子虽身化促织,却有人性。矩阵中,上下左右及箭头两方皆成对立或矛盾的二元关系。左方的特点是痛和爱,代表良善;成名对儿子、对儿子幻化的促织的爱,儿子对成名的爱,都伴随着痛苦,而且儿子(促织)的痛苦是成名看不到的。右方的特点是淫和乐,代表邪恶;即使有对促织的“爱”,也属淫乐,是邪恶。

在左方与右方、下方与上方的对立或矛盾中,前者是匍匐性的弱小,后者是压倒性的强大。上方对下方、右方对左方处于统治、主导地位。左方代表人性,但人性被挤压摧残,奄奄一息。右方代表反人性,位高者贪婪暴虐,位下者谄媚奉迎、无赖流氓。矩阵的整个下方从属于上方。左下方成名的儿子也是因为父亲的训斥而投井的,从属于左上方的父亲。右下方“虫”的“非人”性与右上方官府的“反人”性有程度、性质的不同,同时非人性由反人性造成;没有了官府,各类蟋蟀、地痞流氓、装神弄鬼者、好事者,都失去了依据。

促织(儿子)与官府的对立决定着情节的走向,虽然它从属于成名与官府的对立。成名在“反人”官府和“非人”虫的折磨下,惟思自尽;促织(儿子)的出现及善斗,让成名大喜惊喜;促织(儿子)赢得了“反人”的官府,打敗了“非人”的虫,这是情节转折的关键。成名备受折磨不是悲剧的顶点,悲剧的顶点是儿子的灵魂化为促织与虫拼命相斗,成为玩物。非反人的促织(儿子)与反人的官府才是两个“源头”要素,非反人更能代表人性。官府是一切邪恶的根源,天子则是根源的根源;促织(儿子)是一切活力和希望的根源。矩阵中的一切要素、所有人的命运由天子决定,而天子是“反人”邪恶的,则人的命运永远是悲哀的。促织(儿子)是活力希望的源头,但所有其它项都与其对立或矛盾,包括父亲成名。轻捷善斗的促织是魂灵、是幻化的、是玩物,这表明,活力、希望皆不存在,若要存在,必以魂灵幻化的方式,必以玩物的身份;人性存在的方式是服务官府,被其娱乐,满足其淫欲。在此,人性被玩弄,尊严被践踏,连生存权都要以屈辱换得。

小说结尾虽是论赞,也构成了结构主义式的二元对立:天子、官吏与民;人与鸡犬。“天子偶用一物”“官贪吏虐”“民日贴妇卖儿”揭示了官僚系统的暴虐,概括了百姓的苦难。“天将以酬长厚者”,点出若有“酬”民,也是“天”而非“天子”和其官僚系统。鸡者禽也,犬者兽也。“人”与“禽兽”的对立,可以作为矩阵中“人”“非反人”与“反人”对立的概括。

从《促织》故事整体特别是结尾来看,矩阵中对立的各项又达到了统一,统一于“反人”中的“天子”,天子是《促织》故事的逻格斯。“人”“非反人”不仅屈从于“反人”,而且趋于、进向“反人”。“岂意其至此哉?”似乎说明成名对“以促织富、裘马扬扬”的坦然接受。“人”趋于、进向欺压摧残玩弄他们的对象,人性趋于、进向邪恶,这类似于汉娜·阿伦特所说的“平庸之恶”。这使得《促织》有了“人”趋于、进向“反人”的深层结构。

二、《促织》的叙事

(一)叙事者与史家、作者的融合与分裂

《促织》文本的叙事者与“异史氏”(类史官)、“作者”融合。开头和结尾主要是叙述者融入作者、作者又融入史官,中间部分主要是叙述者融入作者。

叙述者融入作者又融入史官,使《促织》开头有纪传的笔法,虽是传奇,却让人相信是纪实。应注意的是“史官”的春秋笔法,它在叙事学中属于“功能层”。《促织》开头的功能单位,抵消了结尾“异史氏曰”中“天子偶用一物,未必不过此已忘,而奉行者即为定例”的托词,使“天子一跬步皆关民命,不可忽也”成为反讽。“尚促织之戏”之“尚”、“岁征民间”之“岁”,叙述天子淫欲之盛炽、行为之荒唐、征用之经常,绝非结尾所述的“偶”“忘”,那么“定例”就本是天子而非“奉行者”所为,那么天子对于“民命”从来就是“忽”的。

人们多以为刺贪刺虐刺天子与因果报应、为天子开脱有“作者”前后的矛盾,这说法似乎不妥。首先,开头和结尾部分是叙述者、作者中掺入了“史官”,即使有分裂也是“史官”与作者、叙述者的分裂,是“史官”前后的分裂;其次,“史官”的责任感和写作目的已被开头“史官”的叙述抵消,我们更愿意认为这种“矛盾”连同所谓的“因果报应”是有意为之的“反讽”写法;最后,前文已说,“天”以酬长厚者、抚臣令尹并受促织恩荫,更突出了从天子开始的官僚系统的“反人”性、荒诞性。

另一方面,作者与叙述者融合又分裂,又是必须要分辨的。成名起先“久不售”“薄产累尽”,被打得“两股间脓血流离”“惟思自尽”,后来“入邑庠”“田百顷,楼阁万椽”“裘马过世家”。前面的故事,叙述者掺入作者;后面的故事,叙述者与作者分裂。《聊斋自志》说:“披萝带荔,三闾氏感而为骚;牛鬼蛇神,长爪郎吟而成癖……集腋为裘,妄续幽冥之录;浮白载笔,仅成孤愤之书。寄托如此,亦足悲矣。”蒲松龄写《聊斋志异》如屈原写《离骚》、司马迁写《史记》一样,是“发愤”之作,是“寄托”之书。《促织》展现社会黑暗的现实,揭露官僚系统的反动,表达对现实的愤慨,这方面,叙事者和作者是融合的。蒲松龄天资聪颖,学问渊博,19岁后,屡试不第,71岁才补岁贡生,4年后死去。成名“操童子业久不售”“为人迂讷”,这里叙述者应该是掺入了作者的。成名“入邑庠”“裘马扬扬”,这方面,叙事者与作者分离,这里已无作者。蒲松龄在《与韩刺史樾依书》中说:“闻吾兄敝屣轩冕,亲朋皆吊,弟独快之。窃与令婿言:‘倘尊岳有浮海之游,其负蒲团以相从者,非他人,必余也。……慰者何?慰夫平旦之良,虽丧于冠裳,而幸存于匹夫匹妇,则知我者尚有苍生,何憾哉!”蒲松龄对韩樾依的赞叹慰藉,也是对自己人生观、价值观的展现,这足以证明成名的富贵只能是叙述者的叙事。无论是志怪还是志人、是传奇还是笔记,小说家都有不以稗官而以史官示人的心结。但最终,叙述者战胜作者和史家,使文本意义大于或丰富于作者和史家意义。endprint

剥离作者只剩叙述者,能很好地理解成名富贵并没有减损而是加强加深文本批判的力度。成名的富贵和抚军、令宰的升迁一样是荒诞的,是任人摆布、飘忽不定的。更深的意蕴是:入邑庠、裘马扬扬是靠幼儿的死亡、幼儿的灵魂被玩弄而获取的,这功名富贵便是反人类、反人情、反人性的。若“顯摆”这样的功名富贵,则“人”则趋于、进向“反人”,走向邪恶。诺思罗普·弗莱说:主人公在程度上优于他人,但不优于他的环境,这是悲剧式的叙述方式;主人公既不优于他人,也不优于环境,这是现实主义的叙述方式;主人公体力和智力低于我们,使我们感到可以睥睨他们受奴役、遭挫折,便是反讽的叙述方式。据此,从促织(儿子)的角度来说,《促织》的叙述方式是悲剧式的;从成名的角度来说,《促织》的叙述方式是现实主义的,更是反讽的。

(二)全知视角融入限知视角

《促织》除论赞部分以“异史氏”为视角外,小说部分是第三人称的全知视角中融入限知视角,视点是促织。小说的生动性和感人之处来自限知视角,卜促织一节是“成妻”,其余为成名。小说从成名的视角构成情节,成名视线所到之处,读者如历历在目;成名心理所念之情,读者感同自身。这种写法使细节逼真,情境真实,忘失“志异”。视角的融合连同史家与叙事者的融合,增强了故事的真实性、历史感,又从而使人的命运得以读者亲历式震撼性呈现。成妻视角所叙,虽是一小节,但从功能上来说,除悬念、离奇等情节因素外,还关乎“天”与“人”的深层结构。“天”抛给成名一只“巨身修尾、青项金翅”的促织,又“赐”使成名儿子扑杀促织投井自杀后变为“异”能促织,让“上”“大嘉悦”然后苏醒,最后使成名入邑庠,裘马扬扬。“天”就是这样“酬”长厚者的。“天”倒是与人分裂,与“天子”暗合。

全知视角融入限知视角所带来的行动元和角色的变化,也关乎《促织》的深层结构。从文本整体的全知视角来看,行动元是“天子”,小说情节由天子驱动,所有角色行为由天子牵出,天子如同操纵木偶的手指。进入限知视角后,促织成为行动元,所有角色围绕促织行动,情节由促织驱动。天子作为行动元控制所有角色,促织作为行动元被所有角色控制。天子以权力而造邪恶,人性被权力和芜杂覆盖。然而,如上段所论,左右情节和角色的,还有一个行动元——“天”。卜促织、失促织、小儿化促织、酬长厚者,情节和角色都为“天”所驱动并终结,它是隐含的行动元。这里,“天”与“天子”也正好暗合。endprint