南京大屠杀罹难者资料整理的缺失问题研究

————以清末民国户籍制度为视角

康武刚,唐 恬,杨 琛

(1.安徽省社会科学院 历史研究所,安徽 合肥 230051;2.外交学院,北京 102206)

2017-08-19

2015—2016年度北京市大学生创新项目“清末民国户籍制度研究暨南京大屠杀罹难者资料整理瓶颈”(s201508)

康武刚(1981-),男,安徽阜阳人,历史学博士,安徽省社会科学院历史研究所副研究员;唐恬(1995-),女,安徽六安人,外交学院英语系在读;杨琛(1996-),女,江苏盐城人,外交学院英语系在读。

南京大屠杀罹难者资料整理的缺失问题研究

————以清末民国户籍制度为视角

康武刚1,唐 恬2,杨 琛2

(1.安徽省社会科学院 历史研究所,安徽 合肥 230051;2.外交学院,北京 102206)

从南京大屠杀罹难同胞资料整理现实瓶颈入手,在回顾中日学界对南京大屠杀罹难者人数所存在的争议的基础上,从户籍管理视角探究南京大屠杀遇难同胞相关资料的缺失问题,从而实现对清末民国时期户籍制度的发展情况的探究及梳理。这些工作对于反思与总结南京大屠杀发生前后的户籍管理制度及落实情况,具有重要的历史意义。

户籍制度;南京大屠杀;人口

历经长期努力,从2007年开始,南京大屠杀纪念馆为部分南京大屠杀遇难者、幸存者、外籍证人等历史证人制定了详细的个性化档案,比如遇难者的档案中包括:姓名、性别、年龄、籍贯、住所、职业、被害时间、被害地点、被害方式、具呈人等信息。幸存者的档案中都有非常详细的证言。来自晓庄师范学院的45名志愿者经过连续40天的努力,完成了39位外籍人士、103名原日本加害者老兵、2663位幸存者、9620位遇难者,共计12425位历史证人的个性化档案资料的收集、整理、核对以及最后的装档案盒工作。[1]然而,在30多万死难者面前,一万多份的档案只是很少一部分,并且进一步的工作难以展开。

受历史资料的限制,专家学者对民国时期的户籍研究较少,尤其是对具体省市的分析研究更为缺乏,笔者曾查阅第二历史档案馆、国家图书馆等相关馆藏以及论文期刊等发现,山东省相关资料较多,浙江省、江西省有专门的论文研究,而对江苏省个案户籍研究学术领域较为空白。

一、基于户籍的人口研究

人口问题是研究户籍的重要一环,人口普查是户籍管理的基础。清朝取消了人丁税,而将其合入田亩之中,也就是“摊丁入亩”,税制的简化导致清廷对人口数量及民情十分不清楚。由此清政府改巡警部为民政部,户部负责监管疆里、户口,裁撤省巡警总局,改设巡警道,而政府巡警负责人任总监督,警政人员组成调查处,各城各乡,挨户钉牌,逐号登记。[2]然而,由于清政府在民众中的形象已岌岌可危,失去公信力,人口调查引发一系列民变与民乱危机,民众以为人口调查是为政府征兵做准备,或是录入名册后杀害,谣言四起,人心惶惶。尽管这次人口普查伴随辛亥革命的到来而被迫中止,许多省份甚至并未上报普查结果,但其利于后人了解清末民情和社会状况,并为之后的人口普查提供借鉴。

中华民国成立之后,按规定民国政府本打算每年进行一次全国性的户口统计,但实际上在1912年至1927年间只是断断续续进行过一些人口调查,而且大多是小范围的、某些省内的调查,并不能反映全国的整体情况。20世纪20、30年代西方人口学传入,掀起了中国学者研究人口的热潮,并且当时政府也热衷于效仿西方,把人口普查奉为圭臬,将其作为民主宪政表现之一,这便导致数据繁杂,令人难以分辨。在《中国历代资料统计研究》一书中,仅1912年等年份中甚至出现了6版人口统计数据,其在数量上也相差甚远,人口统计数量最高比最低多出六千多万。不过侯杨方在《民国时期全国人口统计数字的来源》一文中指出:“在中国这样一个人口大国,全国乃至分省的可靠的人口统计数字只有可能来自中央政府和地方政府有关机构主持的普查(census)或人口登记(population registers),因为任何个人、社会团体都不可能有组织全国或分省人口普查、登记的能力,因此现存的各种海关、邮局、年鉴、社会团体、个人的所谓全国人口统计数字,如果其资料来源不是内务部、内政部的统计,基本上可以断定是不可信的。”[3]综上,清末民初虽仍存有大量的人口数据,由于不可信等因素,学术研究不可直接根据这些数据作出结论。然而时隔百年,经历天灾人祸等社会大动荡,想要进行证伪更是难上加难。

自1949年新中国成立以来的相当长时间里,中国大陆学者基本上没有对人口问题开展学术研究,也没有相关论著问世,只有海外学者何炳棣的《1368一1953年中国人口研究》,该书于1959年出版。[4]何炳棣认为:“1902年至1927年间所有的官方人口数字都是自欺欺人的,1927—1949年间的官方人口总数完全是揣测的,而不是普查得来的。”[5]之后,相继有期刊论文出现,但多呈介绍性重复,且缺乏针对性的分析。如米红和蒋正华1996年发表在人口研究上的《民国人口统计调查和资料的研究与评价》,从调查制度切入,明确指出国民政府所存在的问题,即在基层机构存在的情况下缺乏连接,而且没有全国性的数据收集处,就导致地方警察或是保甲所收集的数据无从放置分析,所以其人口数据来源的准确性仍值得商榷。邓正兵1998年发表在淮北煤师院学报的《略论民国的户政》,将民国时期户政的发展分为三个阶段,第一阶段为户政紊乱时期,第二阶段为初具规模时期,第三阶段为大发展及走向衰亡时期[6]。而这一分类仅仅是按照事物发展的规律进行。尽管作者提出了其发展中存在的问题,但只将问题归结于大环境的影响,而并未结合具体的数据分析,以及某两个省的个案并不能反映全国的整体情况。姚秀兰2004年发表在华东政法学院学报的《中国近代户籍变革探析》中按时间划分成三个阶段,清末户籍法律制度改革,北洋户籍法律制度,南京国民政府的户籍法律制度,大致概述了当时的户籍发展情况,由于缺乏确切的统计数据资料,一些结论来自于作者个人猜测,如“北洋政府的这种规定大概与当时政局动荡、战乱有关”[7]。结合多篇期刊论文来看,大多数作者缺乏足够的资料或者资料不可信、不完整。一方面,由于战乱、社会动荡等原因导致户籍相关档案资料保存不完整,并且基于这些资料没有详尽的资料分析。但另一方面,人口数据统计资料众多,一时难以修正,存在很大误差,无法进行真正正确的分析,于是很多文章结论一笔带过。

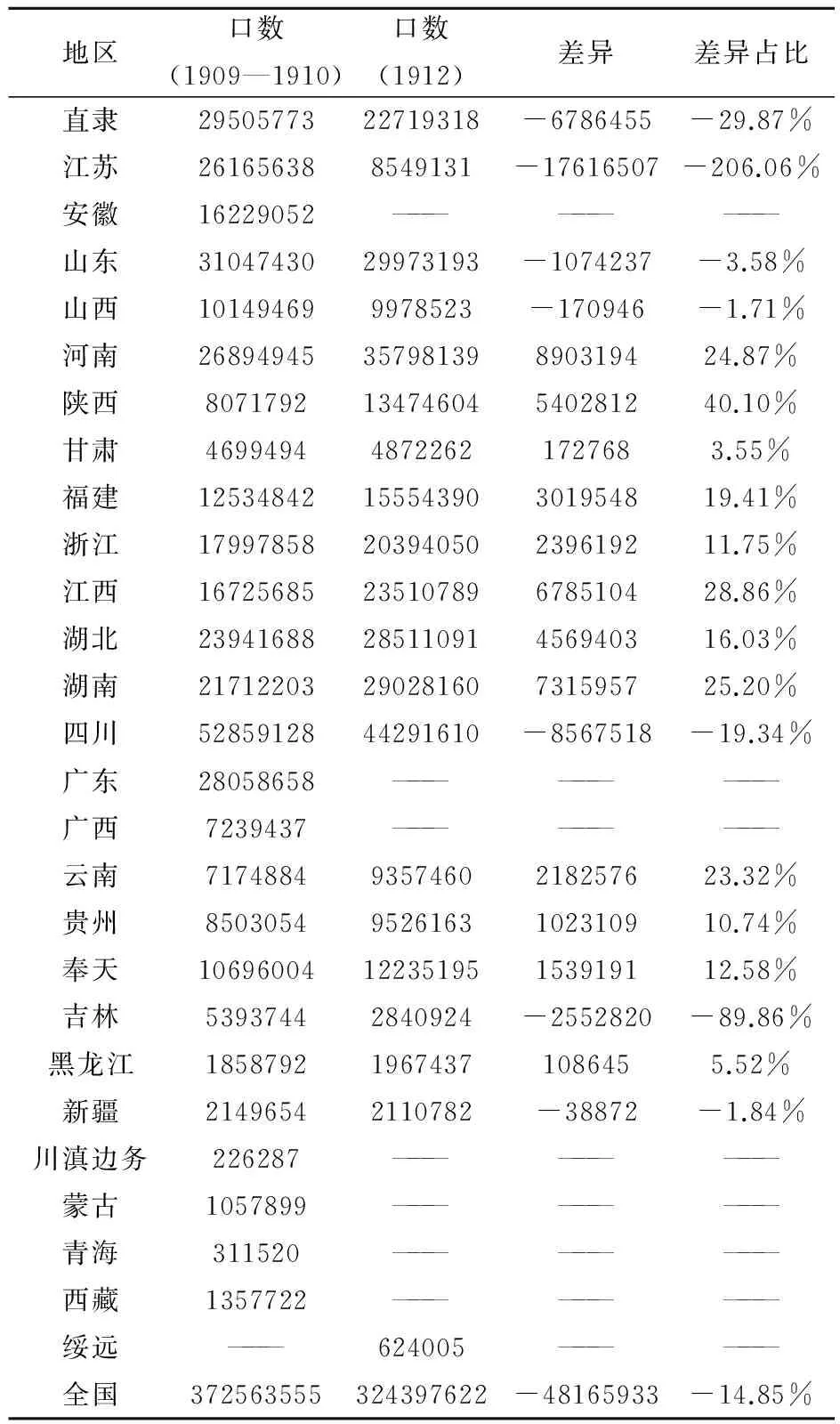

具体到各省份,笔者将1909—1910人口统计数据与1912年人口普查数据进行差异分析,发现江苏省的人口差异比竟占百分之两百,而其他各省均在百分之二三十以内,除去陕西省差异占比40.10%。究其原因,首先是因为1909—1911年间江苏省遭遇了特大洪涝灾害。据苏州海关报告:“1911年全省农村遭受灾害农产品收成只及平常年景四分之一至五分之一。”[8]这意味着当时民众不仅要面对自然灾害的生命威胁,还得应对粮食严重不足的问题。然而,江苏的政府官员却将精力放在设坛求晴方面,而在赈灾方面不作为。这导致灾情更加严重。不过下表中江苏省人口减少了一千七百多万,而且对比同样受灾的浙江省,其人口数量不降反增,我们可以得出一个结论,清末民初人口数据并非真实可信,所以以此为基础的户籍研究就陷入了尴尬的境地,并且使得研究人员对之后的人口统计数据抱有怀疑态度,这也是阻碍收集南京大屠杀罹难者、证人等相关户籍资料的一大重要原因。另一方面,通过查阅资料我们发现,事实上浙江省的行政区划在这一段时间并未发生较大改变,不存在行政区划的缩小而造成的人口统计数量的大幅下降。

表1 清末民初人口数据对比表

数据来源:米红, 李树茁, 胡平,等:清末民初的两次户口人口调查[J]. 历史研究, 1997(1):58-72。[9]

二、民国时期户籍制度概述

“民国”或“民国时期”一般指1912年-1949年间中华民国政府有效统治中国大陆的时期,即包含了北洋政府统治时期和南京国民政府统治时期。清末维新变法时期改革派要求创立近代警察制度,在12项新政当中,设立保卫局被放在第一位。尽管维新变法以失败告终,近代警察制度的雏形却已形成。北洋政府成立,各派军阀混战,地方自治名存实亡,不过军阀政府进一步发展了清末的警察制度,并与保甲制度结合起来。

地方仍准照县治户口编查规则,实行牌甲制。[10]根据《警察厅户口调查规则》 :以警察总监或警察厅长为调查监督,具体负责调查户口事务的户口调查长、调查员分别由警察署长、警区属员充任,办公处附设于警区署内(参见 1915 年《警察厅户口调查规则》第 2、7 条)。北洋政府无论是户口调查监督还是具体的户口调查事务均由警察机关负责。甚至是县治户口编查,也只是在警察机构不完备的情况下适用。并且,即使适用,户口编查长也只有在没有设警察、保卫团的地方,才由本地方的图董、村正等职务或公正绅士充任(参见 1915 年《县治户口编查规则》第 1、7 条)。尽管这一制度的发展与进步顺应了历史发展的潮流,推动了近代化,但由于在特殊社会环境所导致的户籍处理上,北洋政府所发展的警察制度不能满足户籍管理的需求。为了巩固统治,当时的警政系统的主要任务是打压反对者。这一时期,北洋政府采取“清乡”的办法,由军警人员伙同地方官绅、棍痞势力组成(诸如农民自卫军、公安团、挨户团、靖卫团、齐团、乡团、团防)民团和清乡队,时常进行大规模下乡扫荡,以镇压农村的反抗力量。[11]

南京国民政府成立后,于1931年正式颁布了中国历史上第一部《户籍法》。根据《户籍法》第十条:“每户籍管辖区域设户籍主任一人,户籍员若干人,掌理户籍及人事登记事务,于乡镇公所或坊公所办理之,户籍主任由乡长、镇长或坊长兼任之,户籍员由乡、镇长或坊长指定所属自治人员兼任之。”[12]1由此可见,管理户籍者多为兼任,而户籍员是指定兼任,这大大降低户籍管理的专业性和准确度。并且在实际操作中,由于战乱、饥荒等客观原因,流民众多,《户籍法》难以实施。另外,由于南京国民政府处于与共产党的对峙时期,国民政府将“防盗”、“防匪”放在首位,这就意味着对普通民众的户籍管理可能不到位,由此导致后来发生大屠杀后不能很好地记录较为完整的罹难者信息资料。

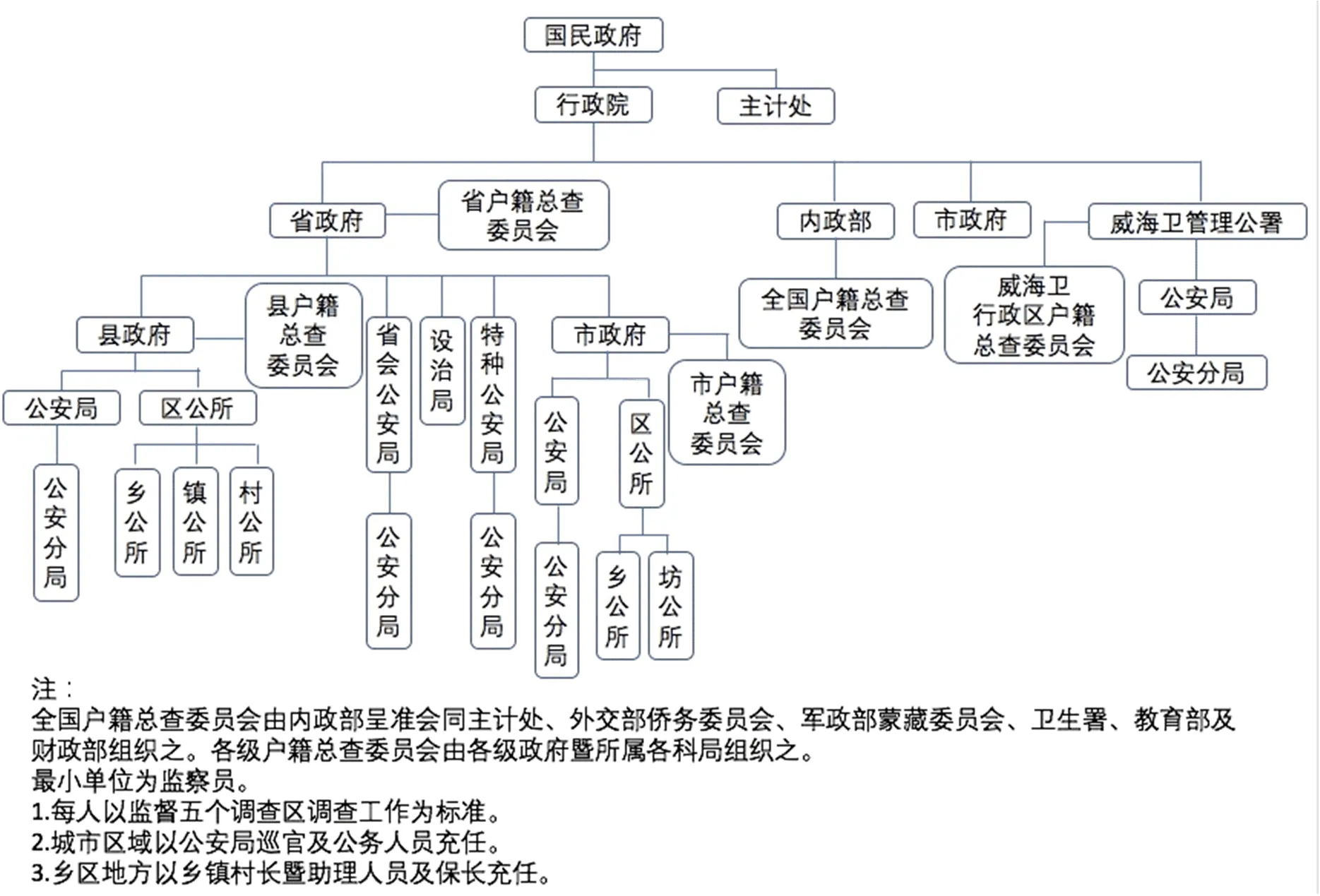

图1 民国二十五年全国户籍总查组织系统图 资料来源:中国第二历史档案馆存档《人口类公务统计方案目次》,参见中国第二历史档案馆存档《人口类公务统计方案目次》

由上图可见,户籍总查系统主要分为两部分,城市地区依赖的依然是各级公安局,乡区地方则是由各级公所组织进行。各级政府设立各级户籍总查委员会,管理户籍总查相关事务。

除《户籍法》外,南京国民政府还通过《修正户籍法实施细则》、《暂居户口登记办法》、《国籍法》、《国籍法实施细则》、《户口普查法》等法令对于户籍管理制度进行补充完善。同时设计了一套较为完备的人口类统计材料逐级报告体系、并制发相关应用表册、应用表式。

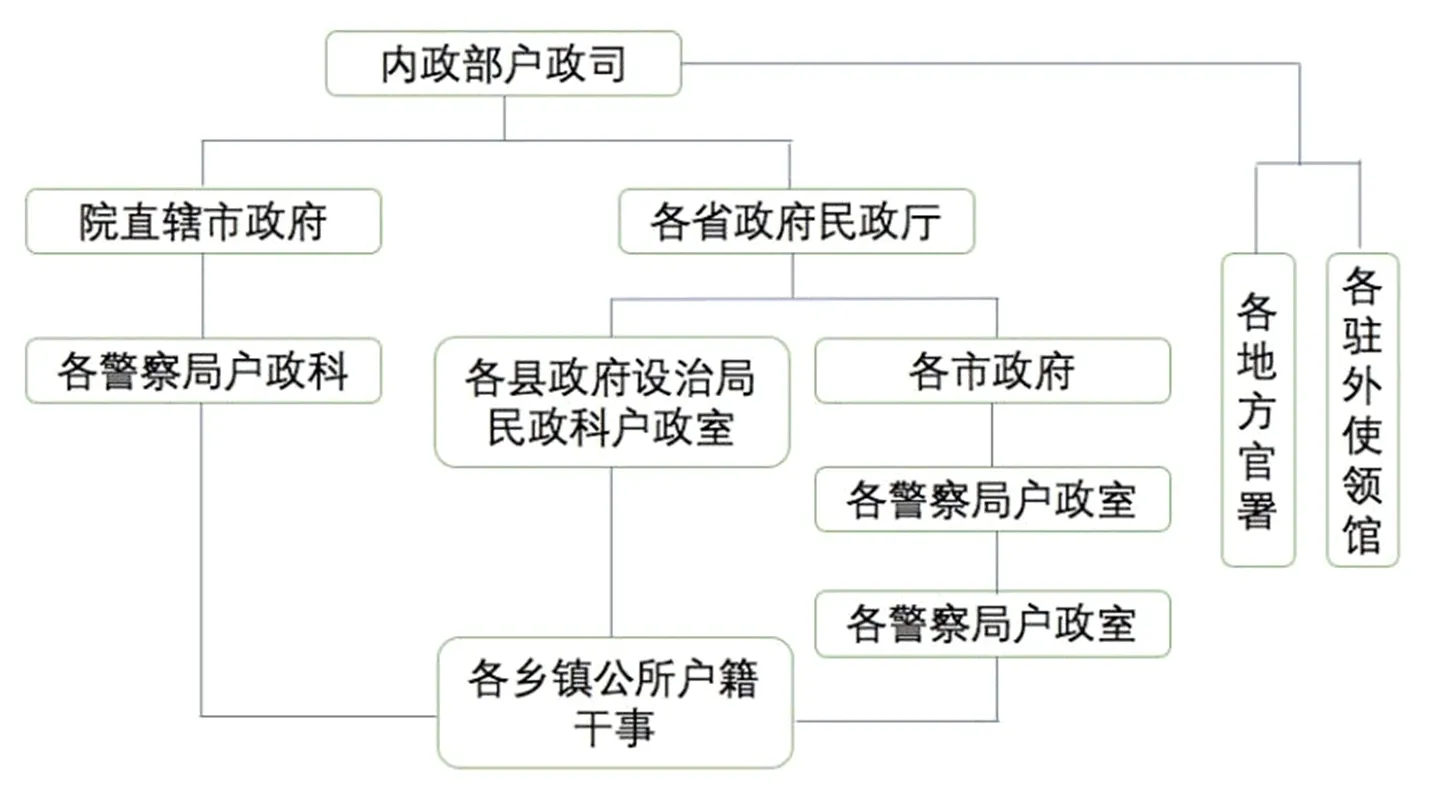

图2 内政部户口及国籍行政组织系统图 资料来源:中国第二历史档案馆存档《人口类公务统计方案目次》, 参见中国第二历史档案馆存档《人口类公务统计方案目次》

相关文件对于户口行政、户口静态、户口动态均有具体规定。户口行政中包含户口行政机构、户口编查、户籍、人事登记、户口变动登记等项;户口静态包括户口分布、少数种族人口、职业分布、教育程度、旅外华侨等项;户口动态则包括迁入迁出、出生、死亡者之年龄、死亡者之职业、死亡原因、结婚、离婚等项。从表式设计上是内容全面,能够反映人口情况的。同时调查统计每户平均人口、每百女子所应男子数、就业情况、受教育情况等服务于行政的人口基本情况。

1946年1月3日国民政府第二次修正公布的《户籍法》规定的第十一条:“已办户籍登记之地方得制发国民身份证或经内政部核准以户籍誉本代之。”但由于政府经费不足,无法大量制发身份证,加之时局混乱,以及制发身份证的目的主要是为了打击敌对势力、杜绝避役等,达到的实际效果并不及通行证,所以国民身份证制度并未大范围施行。值得一提的是,1947年5月,内政部人口局在原来的户政司基础上扩大而成,掌理全国人口调查、登记和调节等事务,其中第三处负责国民身份证的管理。而在1949年4月,人口局又重新缩编为内政部户政司。

总体来说,国民政府对于户籍管理受目的所限,因此具有针对性,其社会影响不如其政治影响。

三、南京大屠杀相关史料搜集和研究的现实问题

近年来,中外学者在南京大屠杀的史料搜集和研究方面取得了一定的进展,但是对于南京大屠杀罹难者人数依然众说纷纭。国内对此基本论定为30万人以上,如侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆以及1946 年南京地方法院认为至少有 30 万人遇难。日方立场分为三派:屠杀派、中间派、和虚构派。其中虚构派否认屠杀的存在,将死难者的死因划归为战死。而屠杀派对于人数的认定则大致在十余万至二十万以上。中间派对于人数的推断则介于两者之间。[13]综合来看,中日双方对于南京大屠杀罹难者人数的争议焦点集中于死难者人数、死难者中军人数量和战死的军人数量。

首先要厘清一个概念,“南京大屠杀遇难同胞”涵盖了哪些死难者?江苏省社会科学院研究员、侵华日军南京大屠杀史研究会副会长、南京师范大学侵华日军南京大屠杀研究中心顾问孙宅巍在《南京大屠杀遇难同胞中究竟有多少军人》一文中将其定义为“被侵华日军直接屠杀、处死的中国同胞”[14]。因此,在统计遇难同胞人数时,应将战死的中国军人排除在外,但是被俘或放下武器后遭到日军屠杀的中国军人则应当被统计在内。对于日方强调的中国军队是死于战斗而非屠杀俘虏,中日双方仍存在较大分歧。

为死者建立个性化档案,将年龄、性别、被害时间、被害地点、原住地、职业、被害情形等具体信息进行编纂,则是对于事实的强有力证据,是对日方虚构派有力的批驳。然而,这项工作的进展却面临资料缺失、散佚、失真等问题。

在史料整理方面,近年来有《南京大屠杀史料集》丛书,是对于历史文献资料进行的集结出版。其中对于遇难人数的统计主要是依据日军南京大屠杀遇难者尸体掩埋情况、幸存者证言、战后国民政府所做的大量有关南京大屠杀的调查统计资料相结合得出的。通过遇难者尸体掩埋情况对死难者人数进行的间接估计是较为合理可信的。史料集对尸体掩埋和处理的原始档案及回忆资料,慈善团体、市民团体、安全区国际委员会、伪政权掩埋尸体的资料,日军处理遇难者尸体的材料进行汇总整理,以尸体掩埋渠道进行分类,分为各慈善团体的掩埋、市民进行的掩埋、安全区雇工委员会组织的掩埋、市区伪政权进行的的掩埋及日军动用部队对尸体掩埋和毁尸灭迹等五组,对数据进行汇编。这套丛书材料来源广泛,从多角度记述南京大屠杀相关史料,但在记述上还存在矛盾之处。

然而,对埋尸数量的统计也并非完全可信。部分记述的人数表述过于精确,反而使得专家学者对此存疑。[15]加之日军曾通过埋尸、焚尸、弃尸江中等途径销毁证据,这部分遇难人数多是通过日本战犯的供词来推断的。

上述争议主要是第一手资料缺乏造成的。对于日军的屠杀行为虽然存在相关记录,但是缺乏统计资料,所存资料多是由个人提供的对于情况的记述或是国内外对南京大屠杀的新闻报刊报道,规模有限,缺少说服力。另外,日军销毁部分侵华档案的行为和部分档案的损毁和流失也使得相关史料整理研究存在困难。此外,笔者在中国第二历史档案馆进行查档时发现,相关历史资料较为零散,散落在各相关部门资料中,没有系统地整理。资料以繁体行楷手书为主,增添了阅读障碍。

除通过埋尸记录进行推断,还有部分专家学者试图通过南京市人口在南京大屠杀前后的变动情况进行推断。日本右派学者在南京大屠杀前夕南京人口问题上大做文章,通过片面地选取史料、置换概念力图证明30万遇难者数量之不可信。其中具有代表性的就有田中正明在《“南京大屠杀”之虚构》一书中所言:“当时南京人口只有20万居民和五万守城部队[16]”。

而中方的史料整理及研究则得出了不同的答案。孙宅巍根据1937年五、六月份南京市政府编制的人口,及生死状况的统计表及1937年十月底呈报人口数的七个区的数据推断出沦陷前“南京市实有常住人口应在57万人以上”,并且通过南京市政府的相关函件加以佐证。[17]此外,南京市政府的户口档案资料里没有包含南京守城官兵的情况,这部分情况向来没有定论。除常住人口和驻守官兵外,还有数量难以准确估计的流动人口。综合中国档案资料、中国军官的回忆录以及南京红十字会分会的报告,孙宅巍在《南京大屠杀与南京人口》一文中认为三部分结合后,南京市在沦陷前夕人口总数在60万以上。赵洪宝在《“南京大屠杀”前后的南京人口问题》一文中,通过对于国际委员会安全区难民收容情况和“南京自治委员会”辖区中人口登记情况进行推断,认为在经历了两个多月的屠杀后,南京市仅剩36万人口。[18]而在《沦陷时期南京的人口变迁和市民生活》一文中,作者考虑历时约四个月的空袭及国民政府组织的疏散撤退等因素,推测“到南京沦陷时,总人口仍有50余万[19]”。

上述对于南京市人口的争议,一方面是由于虽然政府对于1937年人口静态有统计记录,但是数据收集的时间距离南京大屠杀发生尚有一定距离。而在事件事件发生前夕,虽有人口统计,但是并未能覆盖全部,因“城区以下之保甲组织尚未充实”、“近因京郊建筑防御工程征调民夫甚多,本市乡区保甲长多赴要塞督工”原因而未能呈报人口数[17]。20世纪30年代初,南京国民政府恢复保甲制度,相关人口统计工作由保甲长承担。然而保甲长还担负其他职责,所以在突发情况下不能及时呈报人口情况。另一方面,由于缺乏对于人口动态的登记记录,所以对于人口的管理只能依赖于需要统一组织的人口静态统计。国民政府在人口类户口行政事项统计的设计中将对于籍别的人事登记分为本籍、寄籍、暂寄,在充分推行的情况下,可以对常住人口和流动人口加以区分,从而确定当地的人口构成。同时在人事登记的事项中设有“死亡”和“死亡宣告”两项,对于死亡人口的相关信息进行记录。此外,对于人口动态的记录中,设有“迁入迁出”、“死亡者之年龄”、“死亡者之职业”、“死亡原因”等项目,对人口的迁入、徙出、出生、死亡做了统计。在户籍管理制度充分发挥作用的情况下,政府可以通过人口动态情况计算人口静态。

在后续推行的人口普查中,所有通常居住者都纳入被调查之列。以云南省呈贡县为例,要求“一切普通的户、船户、公共处所(包括公署、学校、医院、工厂、兵营、监狱等)及寺庙等地方,其中只要有人通常居住,皆须进内加以调查”。对于应当被调查的人员加以定义,避免错记、漏记、重复记录。实行这样的调查可以对于区域内人口情况形成全面的统计记录,然而人口普查需要耗费大量的人力物力,在国内局势的民国时期无疑是极具难度的。

前文已有提及,20世纪40年代国民政府尝试推行国民身份证制度。发放国民身份证可以使国家直接掌握个人的相关情况,有利于国家对于人口的管理。然而,由于政府经费不足、时局混乱、以及发放后的实际效果不佳,所以国民身份证制度并未大范围施行。

综上,尽管南京国民政府的户籍管理制度在制度设计上似乎是可行的。但是由于客观环境的限制和执行层面的不力,这项制度未能被贯彻落实,致使对于遇难同胞的资料搜集主要依赖于灾难发生后的统计和幸存者的口述。然而除此之外,通过对现存于世的各方数据进行甄别,由此对遇难同胞人数做出合理推断也不失为是一条可行途径。对此应有主动积极的深入探究,而非仅仅为了回应日方右翼势力迷惑性观点。笔者受学科限制,对于这方面工作力有未逮,在此简述拙见,望更多这方面的研究问世。

四、结语

户籍是政府管理的重要一部分,没有确切的户籍管理就无法掌握民众的基本情况,更无从提及满足民众的基本需求,这也是为何许多南京大屠杀遇难群众无法得到身份证明的原因之一。事实上,我们不可避免地要谈及社会大环境的影响,战乱、自然灾害、社会动荡,但大环境下的小变动也不容忽视。如南京大屠杀发生前夕,此时已经恢复牌甲制,然而本应负责人口统计的地方保长却被拉去监工,导致人口数字不全或缺失,为后来的统计增加了难度。

自清政府倒台,地方户籍体系也随之坍塌。伴随西方户籍制度思想的传入,东方与西方相结合,传统与现代相结合,但这种结合也并非一帆风顺,时常伴有冲突,由于中国地方尤其是农村地区仍固守传统,由当地有名望的人负责地区事务,这一方面与现代户籍管理所代表的民主相悖,另一方面这导致了低效率、低质量,而且负责人员薪酬低,使得其缺乏工作热情。

今年是南京大屠杀纪念80周年,历史的记忆不能被遗忘,我们在探寻罹难者信息为何缺失的过程中越发意识到这段历史的重要性,也意识到这一课题所承载的沉重。这不仅是对遇难同胞基本的尊重,也是对后人的一份交代。

[1] 朱昕磊.南京大屠杀纪念馆为历史证人建个性化档案[EB/OL].新华网,2007年9月7日.http://news.xinhuanet.com/newscenter/2007-09/08/content_6686546.htm.

[2] 程瑛.百姓惶恐应对首次人口普查[N].民主与法制时报,2012-02-13.

[3] 侯杨方.民国时期全国人口统计数字的来源[J].历史研究,2000,(04).

[4] 杨琼.国民政府时期浙江省户政研究[D].杭州:浙江大学,2007.

[5] 何炳. 1368—1953中国人口研究[M].上海:上海古籍出版社, 1989.

[6] 邓正兵.略论民国的户政[J].淮北师范大学学报(哲学社会科学版), 1998,(1).

[7] 姚秀兰.中国近代户籍变革探析[J].华东政法大学学报, 2004,(4).

[8] 张梅芳. 1911年苏州水灾及民变述评[J].兰台世界, 2013,(27).

[9] 米红,李树茁,胡平,等.清末民初的两次户口人口调查[J].历史研究,1997,(1).

[10] 姚秀兰.户籍、身份与社会变迁 : 中国户籍法律史研究[M].北京: 法律出版社, 2004.

[11] 侯利敏.中国近代警察制度的形成与发展[J].河南财经政法大学报,2004,(6).

[12] 顾道先.清朝末期至中华民国户籍管理法规[M].北京:群众出版社,1996.

[13] 程兆奇.日本现存南京大屠杀史料概论[J].社会科学,2006,(9).

[14] 孙宅巍.南京大屠杀遇难同胞中究竟有多少军人[J].抗日战争研究,1997,(4).

[15] 孙宅巍.诠释南京大屠杀遇难人数问题[J].民国档案,2013,(4).

[16] 张连红.南京大屠杀前夕南京人口的变化[J].民国档案,2004,(3).

[17] 孙宅巍.南京大屠杀与南京人口[J].南京社会科学,1990,(3).

[18] 赵洪宝.“南京大屠杀”前后的南京人口问题[J].民国档案,1991,(3).

[19] 李沛霖,经盛鸿.沦陷时期南京的人口变迁和市民生活[J],南京社会科学,2014,(10).

AStudyontheLackofDataArrangementofVictimsinNanjingMassacre

KANG Wugang1, TANG Tian2, YANG Chen2

(1.ResearchInstituteofHistory,AnhuiAcademyofSocialSciences,Hefei230051,China; 2.EnglishDepartment,ChinaForeignAffairsUniversity,Beijing102206,China)

From the bottleneck of the data arrangement of victims in the Nanjing Massacre, in the review of disputes of the Chinese and Japanese scholars on the number of victims in the Nanjing Massacre, and from the perspective of the lack of relevant information of household registration management of the Nanjing Massacre victims, the investigation was made concerning the household registration system in the late Qing Dynasty and the Republic of China. This work is of historical importance in the reflection and summary of the household registration management system and the implementation before and after the Nanjing Massacre.

household registration; the Nanjing Massacre; population

K26

A

1674-2273(2017)05-0047-06

(责任编辑陶有浩)