广场VS舞台

——藏戏表演场合变迁论

邵卉芳(西藏民族大学,陕西 咸阳 712082)

2017-07-06

本文系教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目“西藏民族民间游艺调查及其旅游开发研究”(项目编号:16XJC850002)阶段性成果。

邵卉芳(1984—),女,河南柘城人,博士、讲师,主要从事民俗学理论和文化遗产研究。

广场VS舞台

——藏戏表演场合变迁论

邵卉芳

(西藏民族大学,陕西 咸阳 712082)

藏戏;非物质文化遗产;表演场合

藏戏是藏区戏曲系统中诸多剧种和流派的统称。传统藏戏在广场等空旷地带演出,现代藏戏呈现出舞台化演出趋势。广场表演利于观众与演员之间的交流,且体现出民主性和自由性;舞台表演则弱化二者交流,观众位置固定,演员被局限于舞台。从观演一体的传统广场戏发展到观演隔离的现代舞台戏,受各种因素影响。舞台化趋势对藏戏这项非物质文化遗产而言,利弊参半。藏戏的传承和发展需要注重原生态,要打破“第四堵墙”和所有的“墙”,创造观演一体的交流氛围。

一、引言

藏戏是藏区戏曲系统中诸多剧种和流派的统称,其具有“面具戏”“仪式戏”和“广场戏”等特点。藏戏的起源与藏地的说唱、民间舞蹈、杂艺等有着重要关联,它是认识藏族历史文化的重要途径。藏戏于2006年入选国家级非物质文化遗产名录,于2009年入选联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作”名录,本文拟在非物质文化遗产传承与保护的视角下,对藏戏表演场合的变迁进行讨论。历经大约1300多年历史沧桑,藏戏在表演时间、表演场合、表演习俗、表演主体、表演服饰等方面发生了变化。表演场合(performance context)在藏戏研究中是一个非常有用的概念。从社会语言学的视角来看,需要把句子放在“语境”(context)中来理解“句子”的具体含义,对于藏戏的理解亦然,不能局限于对藏戏剧本的文本分析,而是需要结合具体的“表演场合”来认识和理解。任何仪式都是在一定的场所中发生的,以往的学者更多关注仪式本身的研究,对仪式场所的关注略显不够。对于藏戏这种重要仪式*场合具有明显结合藏戏的起源与本质特征,笔者愿意将其看作一种重要的仪式。的研究也是如此。陈守仁认为表演场合共由6种“场合元素”共同构成,这6种场合元素分别是“演出地点之环境”“演出场地之物质结构”“演出者与观众之划分”“在演出进行中之其他活动”“观众的口味及期望”和“观众的行为模式”*参见陈守仁:《从即兴延长看粤剧演出风格与场合的关系》,载中国音乐国际研讨会论文集,第7页。转引自容世诚:《戏曲人类学初探》,广西师范大学出版社2003年版,第4页。。而容世诚则在上述6种“场合元素”之外又加上“演出目的与功能”这一元素。具体到藏戏而言,其表演的特殊性,藏戏表演场合的场合元素在上述元素之外还应加上“演出习俗”,这也是影响藏戏演出功能和意义的重要“场合元素”。表演场合是藏戏这项非物质文化遗产传承保护工作需要重视之处,因其直接关系到传承人和观众这两个主体。概括而言,藏戏在表演场合方面发生的变迁是:由广场到舞台。

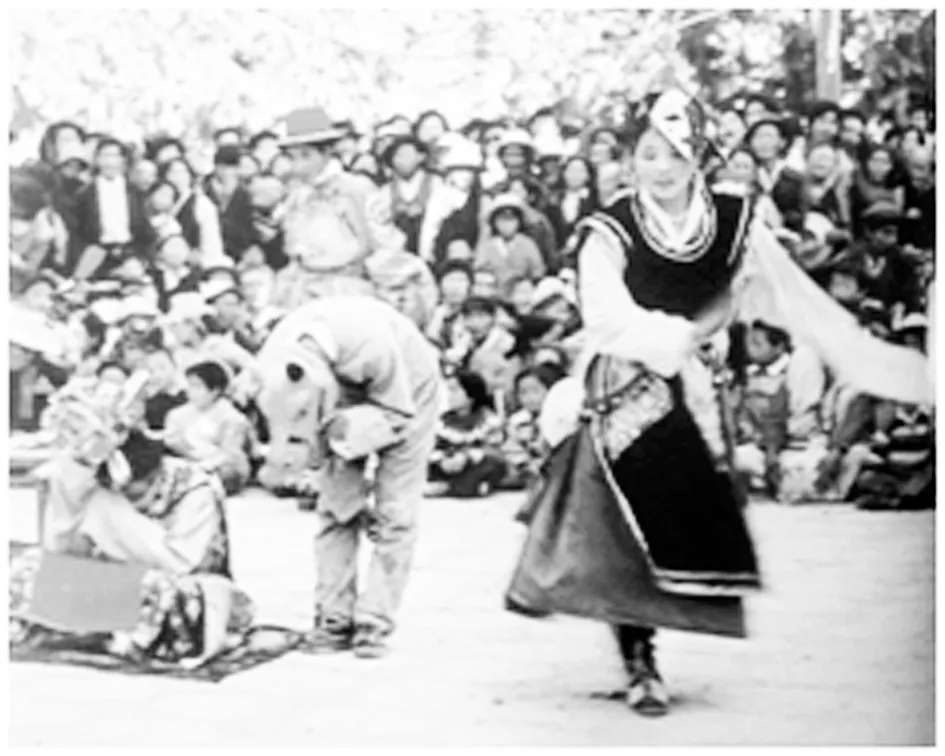

二、观演一体:传统广场戏

我国各地早期戏曲的表演几乎都没有较为固定的场所,内地早期戏曲的表演多选择在皇室或贵族府衙之内的厅堂或者是寺院道观等的厅堂,这是上层人士观赏的戏曲表演。最为大众常见的是那些行走江湖式的戏曲演出,表演场所多为临时搭建的戏棚。而戏台这种专门的戏曲表演场所,直到宋代才大量出现,宋代的世俗经济比较发达,出现了专供游艺的场所“瓦舍”,而“瓦舍”里的“勾栏”就是戏曲表演的场所——戏台。随着固定表演场所的出现,戏班等专业性较强的表演团体也逐渐产生。但是藏戏的表演,甚至到西藏和平解放以后的一段时期内,依然保留着最为古老的表演形式:广场演出(见图1、2)。

传统藏戏的表演空间不是在舞台,而是在旷野或广场、田间地头的平地、村里的空旷地带、寺院的广场等都可以当作藏戏表演的空间。没有现代意义的戏剧舞台,没有华丽的灯光设计,没有演员和观众界限的严格区分,有的是平等、和谐与混融。“演员和观众不是出于对立地位,而是平等的、和谐的、情感互通互融的,随时都产生一种审美共鸣。演员不知自己在演,观众不知自己在看,演员和观众两个方面投入和灌注,使演出与观赏融为一体。”[1]于乃昌先生说的虽是门巴戏,但门巴戏与藏戏的渊源颇深,门巴戏就是“门巴藏戏”,其剧本有的直接来源于藏戏剧本,在演出和角色分配上都与藏戏有较大相似之处,表演空间几乎完全相同。

西藏著名的藏戏表演场所有哲蚌寺浴佛山坡前戏场、乃琼寺院子戏场和贡德林拉让大院戏场等。从五世达赖喇嘛开始,每年藏历6月30日都会在哲蚌寺举行浴佛节,藏戏班会在展示巨幅唐卡佛像的场地上表演藏戏,多会表演“谐颇”。表演场地的山坡朝向东南方向,表演场地就是自山底往外延伸的一块平坦地面,长和宽分别约为35米和25米。演员在场地中心表演,观众则在周围坐着或站着观看。藏历6月30日各个戏班在上述大唐卡佛像前演出以后,还会到哲蚌寺所属的“康村”寺院演出一天正戏,早期的宾敦巴白面具戏在乃琼寺的院子里表演。乃琼寺院子比哲蚌寺山坡前场地环境优越,院子的正面为两层建筑,并有左右厢房;藏戏演出的院子东西走向较长,约为25米,南北走向较窄,约为20米;院子地面由石板铺设而成,东西厢房可作为演出的后台使用。贡德林拉让大院长约60米、宽约40米,院子的地面铺有草坪,这为藏戏表演创造了更加舒适的环境。统观藏戏的传统表演场所,没有现代意义上的戏剧舞台,草场、牧场、村头平地、寺院广场均可,演员居中,观众围坐四周,形成圆形开放的演出空间。上述观演一体的演出特点使得藏戏表演艺术具备与其他地方戏曲不一样的特征:民主性和自由性。

图1:广场演出《朗萨雯蚌》*图1和图2均出自中国戏曲志编辑委员会编:《中国戏曲志》,文化艺术出版社1993年版。

图2:广场演出《苏吉尼玛》

三、观演隔离*这里使用“隔离”一词似乎有夸大的嫌疑,笔者在此主要指的是观众和演员之间的交流在表演场合变化之后受到了很大程度的限制。:现代舞台戏

图3:舞台上下的演员和观众*图3和图4均为笔者拍摄。

图4:舞台下的观众

根据藏戏学者的研究,“西藏各民族的地方戏几乎都在林卡、场坝或宫殿、庄园的院子里演出,没有专用场所。到了18世纪八世达赖在扩建罗布林卡时,才建起了一个雪顿节期间供达赖喇嘛观戏的楼阁,演出场地为观戏楼前的广场。在以后的年代里又把这个场地筑成高出地面尺余的演出平台。西藏和平解放以后,拉萨开始建筑礼堂和影剧院。1959年西藏民主改革以后,在泽当、日喀则、昌都、林芝、那曲等地区行署所在地或较大的城镇,又建筑了一些较简陋的演出场所。”[2]20世纪60年代修建的礼堂有“八一新村礼堂”“昌都大礼堂”“日喀则大礼堂”“北京东路影剧院”,另有修建于20世纪70年代的“山南影剧院”等。这些于和平解放后新修的大礼堂和影剧院多为钢筋水泥结构,通常由前后楼、观众厅和票房等结构共同组成,建筑结构较为完整,布局较为合理,有利于促进藏戏等西藏表演艺术的发展。

随着改革开放和各省区援藏建设的推进,西藏各地的经济得到极大发展,文化建设也卓有成效。笔者于2016年藏历年前夕在拉萨市和日喀则市进行了藏戏表演现状的田野调查,尽管各种现代娱乐方式逐渐深入到西藏各地,但藏族民众尤其是老年人对藏戏的喜爱之情依然高涨。拉萨市夺底乡维巴村在年底的分红会议后,特意请来娘热民间艺术团的演员们到村里进行藏戏和藏族民间歌舞的表演,表演场地非常正式。维巴村村委会里设有专供表演的室内舞台,舞台长约25米、宽约15米,在舞台的一侧设有后台和更衣室。另外在室内舞台对面的房间里,是演出开始前女演员们放置道具和更衣化妆的专门场所。室内舞台下边是观众席,宽敞的场地里摆满了整齐的桌椅,村民们携老扶幼地来到观众席就坐。这里呈现出与传统表演场所极为不同的格局:演员不是在演出场地的中间,而是在舞台上;观众不是围绕在演员的四周,而是就坐于演员的对面。“圆形”的表演空间被打破,观演二者“对立”的演出格局开始出现(见图3、4)。

在传统的“圆形表演空间”里,演员表演结束后从圆形中心退出,走进并融入到周围的观众中间,接下来进行表演的其他演员从观众中出来走向圆形中心。有时,观众也可随着剧情的展开而参与到现场表演中,至少从形式来看,演员与观众不分你我,二者的关系相对平等、自由。鲍曼认为口头艺术是表演,而表演则是人与人之间一种重要的交流方式。“从根本上说,作为一种口头语言交流的模式,表演存在于表演者对观众承担展示自己交流能力的责任。这种交流能力依赖于能够用社会认可的方式来说话的知识和才能。从表演者的角度说,表演要求表演者对观众承担展示自己达成交流的方式的责任,而不仅仅是交流所指称的内容。从观众的角度来说,表演者的表述行为由此成为品评的对象,表述行为达成的方式、相关技巧以及表演者对交流能力的展示的有效性等,都将受到品评。”[3]藏戏就是鲍曼所说的重要的交流方式之一,笔者认为传统藏戏表演空间更有利于演员和观众之间的交流。到了现代舞台式的藏戏表演,原来那种演员与观众融为一体的圆形表演空间发生了变化,观众与演员之间的交流、交融程度相对降低,观众很难接近“高高在上”的演员,演员也很难走到观众中间进行互动,演员只能站在舞台上“自娱自乐”*在拉萨市夺底乡维巴村的藏戏和民间歌舞的演出中,演员们尤其是歌唱演员特别能调动观众的热情和参与积极性,但是舞台演出这种形式与传统的圆形演出空间相比,的确削减了观众与演员之间的交流,这就是笔者称其为“自娱自乐”表演的因由。,这种变化似乎与“第四堵墙”(fourth wall)出现不无关系*自然主义戏剧要求演员绝对不能越过“第四堵墙”,演员被限制在舞台上,但观众可以看穿这道墙,“窥视”舞台上发生的故事。观众单方面的“逾越”(第四堵墙)很难打破已有的交流局限。。

四、交流受限:广场到舞台

传统广场戏的演出中,观众与演员不是截然不可分开的,演员演出结束后便走进观众中——演员变成了观众,观众也可根据剧情的需要参加演出——观众变成了演员。这样就使藏戏的表演“在观众感应方面独具优越之处:一是四面有观众;二是观众与演员同处于一个水平面;三是靠得很近。以最大的开放空间和更快进入共同创造情绪的方法,只要演员一出场表演,几乎是同时地激发观众的思维、想象和欣赏兴致;反过来,也几乎是同时地刺激演员的表演激情、创造欲望,最大限度地发挥了演员和观众的直接交流这一戏剧本质性的创造效应。许多戏都演到观众中去,使观众都自然地参加进演出之中。”[4]这是舞台化以后的藏戏演出所不具备的重要作用。舞台化后的藏戏,跟内地其他戏剧演出一样,花在舞台布置和灯光舞美等方面的精力更多。观众被安排在面朝演员的观众席上,观众的位置几乎固定不变,他们不被允许在演出过程中来回走动,更不被许可走上舞台参与演出。与此同时,舞台上演员的位置也受到一定约束,因为“大多数的戏剧(尤其是那些自认是自然主义的戏剧),是让舞台上的角色忘记观众的存在。”[5]如果说现代舞台演出形式有“三堵墙”*通常情况下,现代舞台演出形式有“三堵墙”,特殊情况下有“一堵墙”或者没有“墙”,没有墙的舞台却也有舞台将演员与观众分割开来。,那么传统的广场演出形式则没有墙,也没有其他任何物质阻隔。藏戏表演场合由广场到舞台的变化,从根本上说是增加了“三面墙”,演出空间由开放变为封闭、由自由变得受限。因此,笔者认为从藏戏这项联合国人类非物质文化遗产代表作传承和保护的角度来看,传统的广场演出形式更有利于演员与观众的交流互动,也更有利于吸引观众积极参与到演出当中去,从而巩固藏戏在普通民众中的传播,促进藏戏这项非物质文化遗产的传承和保护。

传统的广场表演场合有利于促进观众和演员的交流交融。如果一部戏剧缺少了观众,那么它就不是真正的戏剧。“观众与演员的联系是戏剧经验的核心。这种人与人之间的直接交流,以其神奇和魅力赋予剧场以特殊的性格。”[6]可见舞台化演出中,观众的作用何其重要!“观众和演员是构成戏剧的两个必要条件。在戏剧起源之初,观演是一体的。演员与观众的剥离是一个相当漫长的历史过程。即使现在观众跟演员在空间上分离以后,他们也不仅仅是消极被动的旁观者。通过‘第四堵墙’的‘偷窥’,是一种间接的交流,离不开观众积极的审美心理活动,这种心理也会造成一种影响演员表演的剧场氛围。”[7]但是,自从藏戏走向舞台化演出以后,观众与演员之间的交流就大打折扣:距离由近到远、地位由平等到不平等,情感也逐渐变得淡薄起来。进一步来看,舞台化以后藏戏表演场合的变化,表面上来看使观众与演员之间的交流受到限制,根本上而言则是在某种程度上限制甚至是阻碍了藏戏在民间社会尤其是藏族民众社会中的深入传承和广泛传播。作为联合国人类非物质文化遗产代表作,藏戏的传承和保护应该建立在藏戏产生和发展的生态环境、时空环境和人文环境基础之上,应该尊重优秀传统,重视藏戏传承的两个主体——演员和观众。“非物质文化遗产的传承主体是指某一项非物质文化遗产的优秀传承人或传承群体,即代表某项遗产深厚的民族民间文化传统,掌握着某项非物质文化遗产的知识、技艺、技术,并且具有最高水准,具有公认的代表性、权威性与影响力的个人或群体。他们为社区、群体、族群所公认。传承人是非物质文化遗产的重要承载者和传递者,他们以非凡的才智、灵性,创造着、掌握着、承载着非物质文化遗产相关类别的文化传统和精湛的技艺,非物质文化遗产正是依靠他们的传承才能得以延续。”[8]这里“传承主体”的概念略显狭窄,笔者以为还应该将非物质文化遗产的受众等相关人员也看作传承主体,具体到藏戏这项非物质文化遗产,其传承主体不仅包括演员,而且包括观众。根据西藏自治区民族艺术研究所阿旺丹增研究员的介绍,截至2017年5月,在藏戏表演领域内,西藏共有12名国家级代表性传承人和11名自治区级代表性传承人被确定下来,藏戏传承人的确立以及政府对传承人在政策和资金方面的支持,均表明了藏戏这项联合国人类非物质文化遗产的传承和保护得到了极大重视。不过,在藏戏传承和保护的具体实践过程中,并不是所有传承主体都能够得到足够重视。目前流行的舞台表演形式,便在客观上淡化了传统观演关系,这是藏戏这项非物质文化遗产传承保护层面需要注意和改善之处。

除去演出场所之外,影响观众和演员交流的因素还有很多,根据笔者的实地调查,拉萨市等地有不少民间藏戏班,其中少数藏戏班通过改革和招收新学员等措施发展壮大,经济收益颇丰。表面看来,这是藏戏这项世界著名非物质文化遗产传承发展的极好范例,不过,通过对一位老戏师的访谈得知,有些年轻演员,虽然在舞台表演方面深受观众欢迎,可是其唱腔却不是很到位。笔者认为,部分年轻演员唱腔不到位可能跟其对藏戏发展历史、藏戏剧本等的理解不到位有关,也与藏戏记忆链的断裂*关于藏戏传承记忆链断裂的问题,笔者将另文论述。有关。这种唱腔不到位的现象,也会在某种程度上影响藏戏表演过程中观众与演员的交流程度,交流弱化的现象尤其发生在年轻演员与老年观众之间。由此可见,对于藏戏这项非物质文化遗产的传承和保护而言,培养新一代的优秀传承人何其重要!笔者以为,除去建立传习所、修建排练场地、发放补助津贴等,更为重要的是观念上的改变。要想选拔更多更优秀的藏戏学员,首先要从思想观念上入手,要让年轻人认识到藏戏传承的重要性,使他们了解藏戏的产生和发展历史、藏戏剧本中的故事、藏戏与藏民族的关系、藏戏在藏族民众生活中的重要性等,只有对藏戏有深入了解和认识,才可能谈得上对藏戏的喜爱,也才可能在藏戏的传承和保护方面有所贡献。推而广之,对于其他非物质文化遗产也是如此,传承人的培养是“非遗”传承和保护工作的重中之重。不过,改变年轻人思想观念的前提是教育和宣传工作的顺利开展。这里的教育既指学校教育又指社会教育和家庭教育,其中学校教育(例如“非遗”进校园教育活动)在近些年开展得较多,其收效也较为可观;宣传活动可以灵活多样,既可通过传统的媒介进行宣传推广,又可以大胆利用新媒体进行宣传,例如微博、微信等自媒体的合理运用等。

五、余论

藏族文化从来就不是封闭的,它与周边文化曾有广泛交流。“藏戏在我国藏族聚居区本土文化背景当中孕育、形成,必然会因这些地方文化的发展受到外来文化的影响,从而促进其创新、激变和繁衍,发生相应的发展变化。”[9]如上所述,藏戏从起源时期一直发展到现在,在表演的内容、时间、地点、习俗、主体及服饰等很多方面都发生了变化,这里仅对其表演场合进行分析。1959年民主改革之后,藏戏的变化集中在剧本创作、戏服设计、舞台布置等方面,其中舞台布置这一环节的增加就是表演场合发生变化的直接体现。严格来说,由广场表演走向舞台表演,对于非物质文化遗产藏戏的传承、保护和发展而言,可谓利弊参半:一方面,传统藏戏表演的“原生态”和“本真性”*实际上,严格意义上的原生态和本真性是不存在的,从非物质文化遗产保护角度来看,也是很难做到的。但笔者以为,对于藏戏这项非物质文化遗产的传承保护而言,努力追求其本真性应是题中之义。遭遇破坏;另一方面,藏族以外和藏地以外的观众通过舞台化的藏戏演出,认识了藏戏这个极具民族特色的地方戏曲样式,这有利于藏戏的宣传和保护。对于藏戏的传承、保护和发展,从非物质文化遗产的视角来看,就是要尽可能地保护和传承藏戏的文化生态环境。藏戏自产生之日起就与宗教联系密切,有藏戏产生于原始宗教祭祀仪式之说。笔者认为藏戏的产生与宗教祭祀、说唱艺术、民间歌舞及其他民间艺术都有不可忽视的联系。从戏剧理论的角度说,就是要打破“第四堵墙”和所有的“墙”,尽可能保持藏戏广场演出的原初特征,创造一种使观众与演员充分交流的表演氛围。

要想把藏戏这项联合国人类非物质文化遗产较好地传承发展下去,需要注意到藏戏产生和发展的整体文化生态环境,这是其生存发展的重要根基。具体到藏戏表演场合的文化生态环境,主要涉及到演出的地点、演出场合的物质结构、观众的审美习惯和期望、观众的行为模式及演出中的其他活动等。整体文化生态环境的保存程度直接影响到民众中藏戏记忆链的传承状况。据调查,藏族民众在藏戏方面的记忆链出现断裂情形,而记忆链的断裂又严重影响到藏戏这一非物质文化遗产的正常传承和发展。关于藏戏的传承、保护和发展,这里有两个具体的看法:第一,不可盲目舞台化,藏戏的广场演出形式需要传承保护,但在特殊情况下,可以根据场合和剧情适度舞台化;第二,不可过多组建“专业剧团”和排演“大戏”,“专业剧团”的组建和大戏的演出需要更多的所谓“专业人才”和专业器材等,久而久之会影响到民间藏戏班的生存,民间藏戏班是藏戏传承不可忽视的重要力量,其生存状态直接影响到藏戏的传承、保护和发展。

[1]于乃昌.门巴族民间戏剧的审美启示[J].民族艺术,1993(1).

[2]中国戏曲志编辑委员会.中国戏曲志[M].北京:文化艺术出版社,1993:261.

[3][美]Richard Bauman·Verbal Art as performana[M].杨利慧,安德明,译.桂林:广西师范大学出版社,2008:11.

[4]刘志群.藏戏与藏俗[M].拉萨:西藏人民出版社;石家庄:河北少年儿童出版社,2000:306.

[5][英]理查德·豪厄尔斯.视觉文化[M].葛红兵,等,译.桂林:广西师范大学出版社,2007:157.

[6][美]爱德温·威尔逊.戏剧经验(英文第6版)[M].纽约:麦格劳·希尔公司,1994:19.

[7]柴永柏,曹顺庆.艺术学导论[M].北京:北京大学出版社,2013:209.

[8]王文章.非物质文化遗产概论[M].修订版.北京:教育科学出版社,2014:271.

[9]刘志群.中国藏戏史[M].拉萨:西藏人民出版社,2009:61.

SquareVSStage:OntheTransitionofPerformanceOccasionofTibetanOpera

Shao Hui-fang

(XizangMinzuUniversity,Xianyang,Shaanxi712082,China)

Tibetan Opera;Intangible Cultural Heritage;Performance Occasion

Tibetan opera refers to all kinds of traditional dramas.The traditional opera is performed in open space (outdoor),but modern opera is not limited to outdoor.Open space performance allows exchanges between the performers and the audiences,and it reflects democracy and freedom.The stage performance greatly reduces the exchange,the audiences are fixed in one spot and the performers are limited to a fixed stage.The stage performance is modern outcome and it mingled both hope and fear.

J760.20

A

1000-0003(2017)04-0120-06

[责任编辑:刘红娟]

[责任校对:塔措]