媒体报道里的高考改革:趋势、原因及改进

——基于框架理论

李槿

(江苏省教育考试院,南京 210024)

媒体报道里的高考改革:趋势、原因及改进

——基于框架理论

李槿

(江苏省教育考试院,南京 210024)

2014年启动新一轮高考改革,媒体予以大量报道。借助框架理论,对以《人民日报》为代表的党报及以《扬子晚报》为代表的都市报自2013年11月至2016年12月关于高考改革的新闻报道进行量化分析,发现两者在报道分布、信息来源、关注议题、报道类型及报道倾向上存在着诸多差异。结合高考改革政策议程来看,不论是党报还是都市报,其报道均存在着一定的偏差,需要在报道强度、方式及媒体选择等方面加以改进,以提高公众对高考改革的获得感。

高考改革;高考报道;框架理论;媒体形象

高考是选拔人才的重要环节,是实现社会流动的关键通道,对于个体而言是实现自身发展的关键步骤,其重要意义不言而喻。自1977年恢复高考,高考制度也在不断进行着改革探索:1985年推出“3+2”方案,1999年推行“3+X”科目考试方案,2003年22所高校试点自主招生,2004年部分省市区开始自行高考命题,2008年实行平行志愿录取。每一次改革都牵动着千家万户的心。2013年11月,十八届三中全会提出深化教育领域综合改革。2014年9月,国务院发布《关于深化考试招生制度改革的实施意见》。这标志着新一轮高考制度向深层次改革发轫。

但是,公众对改革存在越来越多的批评声音[1],这个问题已经引起决策层的高度重视,并强调要“让人民对改革有更多获得感”[2]。增进社会大众对改革的获得感,需要在关键领域深化改革。更深一层含义,即需要民众对改革有全面的认知。其实,信息对民众认知政府及公共服务等有着显著的影响。比如,有研究显示,政府信息公开能够提升公众对政府公共服务的公平感,特别是对于那些对政府不够信任的民众,效果更加明显[3]。

大众获取信息的途径主要还是媒体。虽然网络媒体蓬勃发展,但是传统媒体仍然是网络媒体的主要新闻来源[4],也就是说传统媒体承载的信息以电子化的形式流入网络世界,并且传统媒体仍然有良好的公信力和影响力[5]。可以说,信息传播是大众认识改革的重要环节。

因此,十分有必要对高考改革的舆论传播进行研究。目前已有较多文献涉及高考的媒体报道研究。一是舆情应对管理。冯成火等分析了高考舆情基本态势、应对策略,并结合典型案例进行说明[6-7]。二是新闻报道分析。吴少敏讨论了在全媒体时代下的高考报道创新[8],石倩、王俊飞研究了高考网络报道的传播效果[9],李梦圆则论及职业素养和伦理[10],许甜对比了不同的媒体报道手法差异[11]。三是高考社会互动。马翠军、朱文芳讨论了媒体高考报道对政策议程的建构影响[12],李静通过高考新闻报道讨论了寒门学子的媒介话语[13]。总体来看,当前关于高考改革报道的研究比较少。

因此,有必要对高考改革的报道进行深入分析,发现高考改革在大众传媒中所呈现出的图景,并结合政策路径对该图景进行评估,这无疑能够启发高考改革的宣传报道方向,提升公众对于高考的认同感和获得感。

1 方法与问题

本研究主要借助新闻传播领域的框架理论,同时也借助2014年以来新一轮高考改革的相关新闻报道进行分析。

1.1 理论背景

框架理论已经成为近年来大众传媒研究中最为流行的理论之一[14]。一般认为,最为学术概念的“框架”(frame),最早是由英国人类学家贝特森(Gregory Bateson)在20世纪30年代提出来的。不过,在40年后,美国社会学家戈夫曼(Erving Goffman)首先把该概念引入文化社会学领域。到20世纪80年代,框架理论开始进入新闻传播研究领域[15]。

美国哥伦比亚大学新闻学教授托德·吉特林(Tod Gitlin)指出,现实的客观世界和媒体中描述的世界显然不是同等的,而“媒介框架是选择、强调和表达的原则”,它构架了新闻报道和我们的认知[16]。也就是说,框架既是记者组织新闻报道的工具,也深深地影响着受众对外部世界的认识。

而今,框架理论已经被广泛运用到新闻生产、媒介内容和媒介效果三大领域[17]。比如,夏倩芳、张明新利用框架理论研究了改革开放后大陆主流纸媒上党员形象和知识、经济精英形象,发现在报道中党员被避免描述为精英,而精英也避免被描绘成党员[18]。赵永华、刘佳莹研究发现《纽约时报》在乌克兰“橙色革命”报道中采用了“冲突”框架,并自觉保持与西方的价值观念、道德判断、国家意识及政治经营利益一致[19]。

1.2 研究问题

本研究将借助框架理论考察媒体对高考改革这一议题的报道。研究的核心问题即高考改革在新闻媒体中到底呈现出何种图景,特别是关注重点是什么,报道手法如何,报道中又会透露出何种倾向等。

当然,在市场化程度不断加深的今天,媒体之间也出现了分化。比如,有党报党刊,也有主要面向大众的都市传媒。正如已有研究揭示的,党报和都市报在报道中存在着较大的差异[20]。在本研究中,也将对此作出区别和对比。

1.3 类目构建

构建出合适的类目是成功运用框架理论进行研究的关键。为此,本研究的两名编码员先进行了大量新闻报道的文本阅读,实施预研究,在此基础之上构建出研究的类目。

1.3.1 来源

来源即新闻报道中信息的主要线索和信源。关注来源是因为已有实证研究发现,信息来源会影响受众的信任问题,进而影响其行为[21]。有的新闻报道来源是十分明确的,比如,“教育部党组书记、部长陈宝生13日在2017年全国教育工作会议上表示”[22],来源就明显是政府官员。再比如,“中国教育科学研究院研究员储朝晖说”[23],来源就是业内专家。在很多新闻报道中,不论是在导语,还是正文中,常常会透露出信息的来源。但也有相当一部分新闻报道并未交代信息来源,研究者需要从中进行推测。在本研究中,来源共分为政府及其工作人员、专家学者、学生、学校及其工作人员、家长、记者整理(记者从各种渠道获取整理的信息)、其他媒体、社会大众、网民9类。需要说明的是,由于考生及家长、学校工作人员是高考的利益相关者,所以,从社会大众中分离出来。而网络生态又有别于现实生活,预期可能存在有别于社会大众的观点和看法,故专门单独列为一项。每篇新闻报道可以标注的来源个数控制在1~3个。

1.3.2 议题

议题即新闻主要探讨的问题,关注的重点。因为在大多数情况下,新闻媒体不太能影响人们怎么想,但却能很成功地引导人们想什么[24]。经预研究,共识别出高考改革政策及解读、各地改革动态、改革评价、现行高考制度不足、国外高校招录制度5类。每篇新闻报道只可标注一个议题。

1.3.3 类型

类型即新闻报道的体裁。通常新闻报道的体裁可以划分为消息、新闻通讯、新闻特写、新闻专访、新闻分析评论等。在预研究整体把握的基础上,本研究将新闻报道的类型简单分为3类:消息、报道、评论。消息和报道的划分按照篇幅长短,较长篇幅的为报道,因为篇幅较长背后表明对议题进行了较为深入的分析,花费的媒体资源(人员采编、版面等)更多,体现出媒体对其重视和推荐程度。而评论因为有极强的观点和倾向,所以专门列为一类。每篇新闻报道只可标注一个类型。

1.3.4 倾向

倾向即新闻整体呈现的态度,进而可能影响受众的观点和看法。本研究将倾向划分为3类:正面、负面、中性。其中,“正面”传达的态度是肯定、赞扬;负面传达的态度是否定、批评;介于两者之间的归为“中性”。每篇新闻报道只可标注一个倾向。

2 数据与编码

在完成研究问题聚焦和类目构建后,进入研究的具体实施阶段,即抽取样本,并逐一对新闻报道文本进行阅读和编码。

2.1 研究对象

正如已经分析的,纸媒仍是当今社会信息的重要来源,而党报、都市报之间也存在诸多差异。因此,本研究选择了两个具有代表性的纸媒:《人民日报》和《扬子晚报》。

《人民日报》是中国共产党中央委员会机关报,创刊已有近70年,其自身定位是“积极宣传党的理论和路线方针政策,积极宣传中央重大决策部署,及时传播国内外各领域信息”[25]。可以说,《人民日报》是官方声音的最重要代表。

《扬子晚报》是我国最早的一批都市报,也是发行量最大的晚报之一。与《人民日报》的一个显著差异在于其办报宗旨除了“宣传政策”,更侧重于“反映生活、倡导文明、传播知识”[26]。因此,《扬子晚报》是典型的大众化都市报。

也就是说,《人民日报》和《扬子晚报》能较好地代表官方和大众两种报道倾向,能有效印证研究假设。

2.2 样本抽取

本研究选择了方正Apabi报纸资源库。该数据库是北京方正阿帕比技术有限公司联合全国众多报社开发的中文报纸全文数据库系统。该数据也已获得《人民日报》《扬子晚报》授权,收录了两报的全文。

因新一轮高考改革是在2013年11月十八届三中全会后启动的,所以,在抽样时,将时间范围限定为2013年11月1日至2016年12月31日。

抽样过程如下,先将检索选项设置为“内容”(即全文),检索词为“高考AND改革”;“出版日期”选定为“2013-11-01”至“2016-12-31”;出处先后分别输入“人民日报”“扬子晚报”。

经过上述步骤后,获得的结果再经人工逐一识别,对于其中只是包括“高考”和“改革”两个关键词,但主要内容并非讨论高考改革的新闻报道进行剔除,只保留讨论报道高考改革的文本。

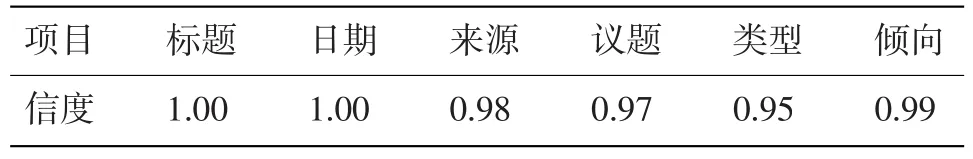

2.3 编码

本研究文本编码工作由两名研究人员实施。在两名研究人员对类目进行共同讨论、定义后,取得一致认知,再进行编码员间检验。首先,在按照上述规则抽取的样本中,随机选择15%作为样本,两名研究人员分别独自进行编码,再进行检验。根据史考特Pi指数检验,两名研究人员之间的信度在0.95~1.00(见表1)。研究人员之间编码信度较高[27],符合研究要求,能够较好地保证内容分析结果的可靠性。

表1 研究人员间编码信度评估

3 分析与发现

在完成编码后,对数据进行分析。本研究主要集中于来源、议题、类型、倾向4个维度。媒体报道既会影响大众、社会,但作为社会有机组成部分的媒体显然本身又是社会的一面镜子,反映着社会现实。通过数据分析,能够发现其中的复杂关系。

3.1 时间分布

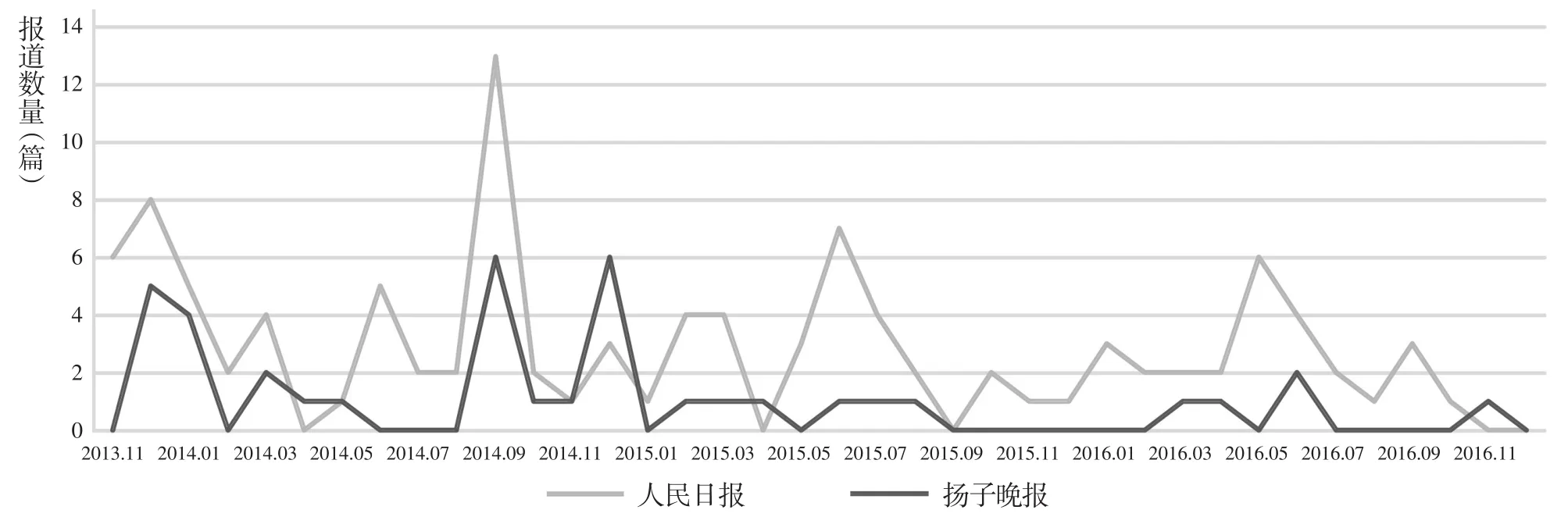

经人工识别共获得样本147条。其中,《人民日报》109条,《扬子晚报》38条。前者新闻报道数量是后者的3倍多,表明其更为关注高考改革。

将样本在时间轴上作出呈现,见图1。经简单计算,《人民日报》与《扬子晚报》报道数量的相关系数为0.59,两者报道的相关性不算太高。但有2个月份例外,分别是2013年12月、2014年9月,两者在报道数量上均较高。其中2013年12月是十八届三中全会召开的次月,2014年9月则是国务院发布《关于深化考试招生制度改革的实施意见》,很明显不论是《人民日报》,还是《扬子晚报》,两者均在重大政策的报道上有着一致性,毕竟重大政策报道既体现政策意图,也将深刻影响社会生活。因此,党报和都市报均予以了高度关注。

再看时间分布不一致的部分。一是《人民日报》密集报道而《扬子晚报》关注较少的,共有4个月份:2013年11月、2014年6月、2015年6月、2016年5月。除2013年11月外,其他3个月为高考月,或者临近高考月。这其中透露出两个问题:一是作为党报的《人民日报》在报道重大政策时更为迅速。该阶段《扬子晚报》几乎没有专门讨论高考改革的相关报道,仅在“绘制全面深化改革的路线图”之类的报道中将高考改革作为十八届三中全会全面改革的一项内容,有所涉及,而且内容均是综合新华社报道。而《人民日报》有6篇报道,其中部分已提到“高考改革”。这并不难理解,因为在十八届三中全会公报中用的是“深化教育领域综合改革”这样一个比较模糊,且涵盖范围极广的表述。在政策意图尚不清楚的情况下,《扬子晚报》作为地方都市报纸,显然无法在报道上发力,这也从侧面反映了都市报对重大政策议题的报道比较谨慎。而《人民日报》作为重要的党报,不论是在把控政策议题或者政策意图上,都具有很大的优势,因此,其能够率先进行报道。也正是得益于《人民日报》的报道,政策意图越来越清楚。进入2013年12月,《扬子晚报》立即推出5条和高考改革相关的报道。二是《人民日报》更倾向将高考报道纳入高考改革的框架。在2014年6月、2015年6月、2016年5月,是高考报道的高发时段,《扬子晚报》上也有大量关于高考的报道。但此时两报在高考报道处理的手法上明显不同:《人民日报》在报道高考话题时,往往把其纳入高考改革的框架之中。比如,2015年6月8日是高考日,当天发表评论“高考:改到深处是公平”。而《扬子晚报》关于高考的报道,则更倾向于信息服务。

图1 样本时间分布图

当然,也有《扬子晚报》密集报道而《人民日报》关注较少的,主要是2014年12月,因为该月江苏省即将启动高考报名,同时有消息显示江苏正在制定高考改革方案。立足全国层面的《人民日报》没有对此进行报道。这种“全国性”与“地域性”的差别是十分明显的,比如《人民日报》在2015年11月19日报道“湖南发布未来5年教改方案”,关注到基层最新的改革动态,但这之于《扬子晚报》完全是“他人之事”,所以并未关注。

3.2 来源

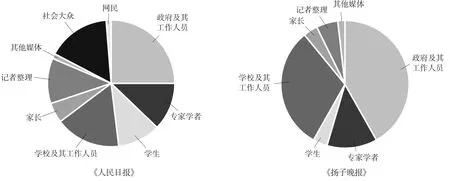

对信息来源做一统计,见图2。可以看出,《人民日报》与《扬子晚报》之间存在着显著的差异。

《人民日报》相较于《扬子晚报》来源更加多样。这表明《人民日报》在新闻报道中有更多资源可以调动(包括人力、财力等工作保障,也包括采访对象更加多元),特别是包括了网民、社会大众等对高考改革的观点和看法,这也在一定程度上反映出,当前对社会舆论的高度关注,而《扬子晚报》则缺乏社会大众、网民两个信息来源。

《人民日报》相较于《扬子晚报》来源更加均匀。两者来源前5位,《人民日报》是政府及其工作人员(25.00%)、学校及其工作人员(16.67%)、社会大众(16.03%)、专家学者(12.18%)、记者整理(11.54%),《扬子晚报》是政府及其工作人员(41.82%)、学校及其工作人员(30.91%)、专家学者(12.73%)、记者整理(5.45%)、学生(5.45%)、家长(5.45%)。可见,后者信息来源严重依赖政府及其工作人员、学校及其工作人员(占比达72.73%)。这与第一个差异的原因是一致的,在于二者资源动员能力不同,但关键的是,在都市报中高考改革呈现出来的形象也就会更加单一。

3.3 议题

将议题做一分析,与来源类似。《扬子晚报》关注议题十分集中,超过九成内容为高考改革政策及解读(57.89%)、各地改革动态(34.21%),各地改革动态基本为江苏省高考改革进展情况。剩余内容集中在改革评价(5.26%)和现行高考制度不足(2.64%)上,显然这两项是容易彰显态度倾向的内容。

《人民日报》主要最为关注的议题是改革评价(34.86%),其次才是高考改革政策及解读(29.36%)、各地改革动态(28.44%),最后还涉及现行高考制度不足(3.67%)、国外高校招录制度(3.67%)。显然《人民日报》关注的议题更为广泛、均匀,而且更关注态度类信息。

图2 信息来源比较

3.4 类型

消息、报道、评论3种类型,《人民日报》采用的比例分别为13.76%、52.30%、33.94%,《扬子晚报》采用的比例分别为84.21%、10.53%、5.26%。根据前述定义,一般来说,篇幅长的报道可以传递的信息越多,说服力也会越强,而《扬子晚报》大多采用篇幅较短的消息来进行高考改革的新闻报道。

3.5 倾向

对所有样本的倾向性进行分析,见表2。《人民日报》和《扬子晚报》中性报道均占比五成以上,而正面报道与中性报道相差无异,负面报道比重最小。

表2 报道倾向

横向比较来看,《人民日报》的中性、正面报道比重均高于《扬子晚报》。虽然,两者负面报道比重均不大,但《扬子晚报》的负面报道比重高于《人民日报》,但普通民众接触都市报的相对更多,所以其影响也不容小觑。

4 启示

高考改革舆论关注度渐衰,与政策议程背离,亟须提振。如果分年份来看,不论是《人民日报》还是《扬子晚报》,都对高考改革的报道呈现出明显的下降趋势,2013—2016年(2013年计2个月),年平均每月报道篇幅《人民日报》为7.00篇、3.33篇、2.42篇、2.17篇 ,《扬子晚报》为2.50篇、1.83篇、0.50篇、0.42篇。但对高考改革政策议程来说,当前已进入最为关键的阶段。根据教育改革总体方案,到2020年基本建立中国特色现代教育考试招生制度,各省也在积极进行高考改革探索。这种舆论关注与政策议题偏离可能导致不利后果,比如,公众难以了解高考改革动态,同时也难以参与其中,不利于提升政策的公众知情权和参与权。因此,教育部门及考试主管机构,可以借助新闻发布会、网站、微信、微博等平台积极发声,促进公众的参与,提升公众对高考改革的获得感。

高考改革报道覆盖面窄与大众疏离亟须改善。经统计分析,在当前关于高考改革的新闻报道中,党报比都市报关注度要高,但党报的立足点在于宣传政策,官方色彩比较浓厚,难免给人“自说自话”“自卖自夸”的印象。而且相较于党报,大众接触更多的是都市媒体。以《扬子晚报》来看,其高考报道信息来源极为依赖政府、学校及与之相关的工作人员,呈现的议题形式比较单一,内容上相对单薄,也更易导致传播负面倾向的信息。因此,既要充分发挥《人民日报》这类党报党刊在议题设置上的作用,吸引都市媒体关注高考改革,还要结合其采编能力弱、严重依赖政府及学校信息源的特点,主动加强与都市类媒体的互动,增强有效报道,提升公众的关注度。

高考改革报道关注面窄,传递信息单薄,亟须丰富。高考改革事关重大,牵一发而动全身,也极易引发公众反响。但当前高考改革报道关注的面比较狭窄,主要关注政策本身,不能全面展现高考改革的丰富内涵。比如,如何正确评价当前高考制度、认识存在的弊端,改革重点是什么,困难在哪里,国外高校入学制度长处、弊端何在等。只有呈现高考改革的全貌,让公众更为深刻地认识高考改革,引导预期,才能使公众从更为积极的角度理解和支持高考改革。

[1]肖琳,王赟,李冲,等.为何改革动作越多,批评声也越来越多?[N].扬子晚报,2014-01-21(A4).

[2]人民日报.科学统筹,突出重点,对准焦距,让人民对改革有更多获得感[N].人民日报,2015-02-28(1).

[3]WU WEI,LIANG MA,WENXUAN YU.Government Transparency and Perceived Social Equity:Assessing the Moderating Effect of Citizen Trust in China[EB/OL].[2017-04-20].http://journals.sage⁃pub.com/doi/abs/10.1177/0095399716685799.

[4]闫相斌,宋小龙.网络媒体的新闻来源及其传播规律[J].系统管理学报,2013,22(3):431-436.

[5]广州社情民意研究中心.媒体使用情况相关调查:新媒体成重要渠道,传统媒体信任度仍高[J].中国记者,2016(3):96-98.

[6]冯成火.高考舆情基本态势、应对策略与典型案例分析[J].中国考试,2015(11):35-42.

[7]冯成火,王东,黄梓馨,等.高考舆情应对与危机管理研究[J].中国高教研究,2015(6):22-25.

[8]吴少敏.论融媒体语境下高考报道的路径创新——以南方日报2016高考全媒体报道为例[J].新闻研究导刊,2016,7(14):243-244.

[9]石倩,王俊飞.全媒体报道的传播效果——以荆楚网2013年高考报道为例[J].新闻前哨,2013(11):51-52.

[10]李梦圆.从两次高考舞弊事件看隐性采访行为的规范[J].新闻世界,2016(2):77-80.

[11]许甜.《华商报》与《西安晚报》的评论比较——以“高考”主题为例[J].西部学刊,2016(6):42-43.

[12]马翠军,朱文芳.大众媒体对政策议程建构的影响分析——以《南方周末》“高考”议题为样本[J].商丘师范学院学报,2014(7):128-131.

[13]李静.寒门学子的媒介话语权研究——以羊城晚报寒门学子高考报道策划为例[J].青年记者,2013(29):37-38.

[14]BRYANT J,MIRON D.Theory and Research in Mass Communica⁃tion[J].Journal of Communication,2004,54(4):662-704.

[15]郭庆光.传播学教程:第2版[M].北京:中国人民大学出版社,2011:208-209.

[16]托德·吉特林.新左派运动的媒介镜像[M].张锐,译.北京:华夏出版社,2007:13-14.

[17]段善策.作为新闻的框架:从贝特森到梵·迪克[J].东南传播,2010(7):84-86.

[18]夏倩芳,张明新.新闻框架与固定成见:1979—2005年中国大陆主流报纸新闻中的党员形象与精英形象[J].新闻与传播研究,2007(2):29-41.

[19]赵永华,刘佳莹.政治新闻架构中的画框隐喻——基于《纽约时报》对乌克兰“橙色革命”报道的框架分析[J].俄罗斯研究,2013(5):42-60.

[20]李槿.高考的媒体形象研究——基于《人民日报》和《扬子晚报》的比较[J].西南石油大学学报(社会科学版),2016,18(5):100-106.

[21]许文君.高校疫情危机中对信息来源信任问题的实证研究及启示[J].贵州师范学院学报,2015,31(9):48-51.

[22]董洪亮,张烁.今年多地启动高考综合改革[N].人民日报,2017-01-14(2).

[23]江南,管璇悦,史一棋.新高考,出新“招”[N].人民日报,2017-01-09(12).

[24]马克斯韦尔·麦库姆斯.议程设置:大众媒介与舆论[M].北京:北京大学出版社,2008:2-3.

[25]童兵.马克思主义新闻经典教程[M].上海:复旦大学出版社,2009:425.

[26]刘守华.努力践行“让党和人民都满意”的办报承诺[J].群众,2011(2):36-39.

[27]柯惠新.传播统计学[M].北京:北京广播学院出版社,2003:97.

Analysis of the College Entrance Examination Reform in Media Reports Based on the Frame Theory:Trends,Reasons and Improvements

LI Jin

(Jiangsu Education Examinations Authority,Nanjing 210024,China)

In 2014,a new round of College Entrance Examination reform started,accompanied by extensive media coverage.In light of the frame theory,this article analyzes the news reports in People’s Daily and Yangtze Evening News on the College Entrance Examination from November 2013 to December 2016,concluding that there are a lot of differences in the distribution of reports,sources of information,concerns,types of report,and reporting tendencies.In consideration of the policy agenda of the College Entrance Examination reform,whether newspapers of the Party or local newspapers display some sort of deviation.Therefore,to promote the sense of gain for the public in the reform,both types of newspaper need improvement in reporting strength,manner and media selection.

College Entrance Examination Reform;College Entrance Examination Report;Frame Theory;Media Image

G405

A

1005-8427(2017)08-0036-7

10.19360/j.cnki.11-3303/g4.2017.08.007

本文系江苏省教育考试招生立项课题“媒体眼中的高考:变迁、原因及启示”基金项目(项目编号:K-e/2015/04)的研究成果。

李槿(1984—),女,江苏省教育考试院。

(责任编辑:张瀛天)