核心素养背景下的语文高考及其教学

周京昱

(北京教育学院宣武分院,北京 100053)

核心素养背景下的语文高考及其教学

周京昱

(北京教育学院宣武分院,北京 100053)

面对“一体四层四翼”高考评价体系的提出,高考语文学科要实现“必备知识、关键能力、学科素养、核心价值”的考查目标应遵循学科固有规律,体现其特色。语文核心素养包括语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解四项内容,其中,语言的建构与思维的发展将成为提升语文核心素养的基础内容与基本抓手。无论是阅读测试还是写作测试,对语言的辨识力、感受力与表达力,以及由此生成的思维方式、思维习惯与思维创新,将成为中学语文教育中的“显学”。如何在阅读与写作教学中基于语言挖掘与逻辑梳理来提升思维水平,如何通过揣摩语言、探求规律、以读促写、文体互通来提升语文素养,将成为具有建设意义和实操价值的探索。

高考;高考改革;高考语文;核心素养;考试与教学

2017年是中国高考发展史上不寻常的一年。随着国家各项事业的改革进入深水区,教育考试改革的号角已然吹响。建立新的高考评价体系,已成为基础教育领域中的时代强音。在“一体四层四翼”的高考评价体系中,“立德树人、服务选拔、导向教学”是核心立场,它回答的是“为什么考”的问题;“必备知识、关键能力、学科素养、核心价值”,即四层考查目标,它回答的是“考什么”的问题;“基础性、综合性、应用性、创新性”,即四个方面的考查要求,它回答的是“怎么考”的问题[1]。

在“一体四层四翼”这个体系中,“一体”是领导者的终极理想,“四翼”是命题者的眼光智慧,而“四层”则是广大师生的现实任务。就语文学科而言,“必备知识、关键能力、学科素养、核心价值”这四层目标中,知识是基础,能力体现为对知识的灵活运用,素养体现为多种能力的稳定、贯通与创造性发挥,价值则体现在素养形成与作用过程中所持有的观念态度、所承担的责任义务。说得再简明一些,那就是“知识能力须形成素养,须由素养来实现价值”。由此可见,语文“学科素养”是当下考查的重点立意,也是当前一线教学的明确方向。

面对2017年甚至未来更长阶段的语文高考,我们应该有一些比较客观的认识:第一,语文考试为现代高校选拔服务,它必须满足国家需求,同时也必须具备世界眼光;第二,语文命题理应遵循学科固有规律,体现其特色,在“责无旁贷”的使命上呈现出应有的担当;第三,考试具有天然的时空限制,所有语文试题都必须系于一支笔一张纸和150分钟,它们只能对某些内容、从某个侧面、在某种程度上作出恰当呈现、有效审视与合理区分;第四,现代语文考试,并非完全是“纸上谈兵”,它必要由做题导向做事与做人,从而实现高考的综合育人功能。

1 语文核心素养的构成

语文核心素养包括四项内容:语言建构与运用;思维发展与提升;审美鉴赏与创造;文化传承与理解,下文将其简称为语言、思维、审美、文化。

在这四项核心素养中,语言是语文学习与考查的基础内容,思维是基于语言的脑力活动,语感力与思维力是发现且品味语文美的前提性素养,也是领略、接纳、认同文化的保障性素养。这四项核心素养之间的关系,总体来看,是比较清楚的。理清它们之间的关系,有利于深入理解高考语文,有效开展语文教学。

2 语言建构与运用

语言、思维、审美、文化这四项核心素养,并非全部由语文学科独具,有的属各学科共有,比如思维、文化等,语文须根据自身特征、规律将这些素养学科化。在这四项核心素养中,语言建构与运用唯语文独有,也是四项素养中最为根本的。基础教育中的语文教学,语言的构建与运用是其命脉。

全国高考命题,在语言考查上相对独立,比如正确使用词语(包括熟语),辨析并修改语病,写作要求语言表达简明、连贯、得体、准确、鲜明、生动等。这些考查很有必要,也引发了师生的高度重视,从学生的作业刷题量上就可看出。需要关注的是,语言作为表情达意的工具,它在阅读思维与写作思维中所扮演的角色,理应引发的重视程度和达到的训练力度,一线教学在认识上还似有不够。

如果说数学是用公式来计算数字,语文则是用逻辑来“计算”语言,它们都要求出“得数”,以解决相应的问题。阅读中的语言“计算”,地不分东西南北,时不分过去未来。因篇幅所限,仅以古诗阅读鉴赏为例。

解决阅读鉴赏问题,首要任务是教学生如何读懂一首诗,而不是一味在作答套路上用什么“答题模板”来简单应对。要切实提高学生阅读水平,必须要走“由言揣意”这唯一的出路。语言建构与运用主要体现在阅读思维中对文学语言的品味上,这种揣摩与品味,至少表现在语言的方位、语言的地位、语言的性能和语言的呈现四个维度上。下面以具体实例加以阐述。

2.1 语言的方位

例1(2009年高考语文北京卷试题)

读下面这首词,完成(1)~(3)题。

西江月·黄陵庙(又题阻风三峰下)

张孝祥①

满载一船秋色,平铺千里湖光。波神②留我看斜阳,唤起鳞鳞细浪。

明日风回更好,今朝露宿何妨?水晶宫里奏《霓裳》,准拟③岳阳楼上。

[注]①张孝祥:南宋初词人。这首词因船行洞庭湖畔黄陵庙下,为风浪所阻而作。作者与友人信中提到:“某离长沙且十日,尚在黄陵庙下,波臣风伯亦善戏矣。”②波神:水神。③准拟:准定。

(1)(2)(略)

(3)在这首词中,作者是以怎样的胸怀对待风波险阻的?举出两处具体描写,略作分析。

语言的方位,指到哪里去寻找打开一个阅读文本的语言钥匙。一般而言,诗题、正文、注释、题干(有的诗还提供了“小序”)都可以提供语言方位的信息。语文素养较高的阅读者会从这些方位检索到有用信息,并将其整合,从而获得可靠的结论。比如例1这首《西江月·黄陵庙》,诗题中有“又题阻风三峰下”,注释中有“因船行洞庭湖畔黄陵庙下,为风浪所阻而作”及作者信中语“某离长沙且十日,尚在黄陵庙下,波臣风伯亦善戏矣”,风大浪猛,船行困难,却我心淡然的意味不难读出。正文中自“波神”句到“准拟”句,无不是正话反说,淡化风浪,彰显“无妨”,故题干中的“以怎样的胸怀对待风波险阻”的答案不难得出——当然是“达观、豪迈”的一路胸怀。对诗语看得全、联得紧,方有合理的结论。这是语言运用在阅读思维中体现的第一个维度。

2.2 语言的地位

例2(2011年高考语文北京卷试题)

阅读下面这首诗,完成12、13题。

示秬秸①

张耒

北邻卖饼儿,每五鼓未旦,即绕街呼卖,虽大寒烈风不废,而时略不少差也。因为作诗,且有所警,示秬、秸。

城头月落霜如雪,楼头五更声欲绝。捧盘出户歌一声,市楼东西人未行。

北风吹衣射我饼,不忧衣单忧饼冷。业无高卑志当坚,男儿有求安得闲。

[注]①秬秸:张耒二子张秬、张秸。张耒,北宋著名文学家,曾官太常寺少卿。

12.①(略)

②这首诗的写景叙事,平实而富有韵味,请结合具体诗句作简要分析。

13.(略)

语言的地位,指一个阅读文本中不同语言在表情达意上所处的各自地位。不同的表达方式有不同的功能,一般而言,记叙、描写是基础,议论、抒情是升华。如果一个文本中出现议论抒情语,作者的情感态度便在其中。例2这首《示秬秸》,是宋代张耒写给两个儿子以示教育的诗。全诗共八句,呈现“6+2”的格局,前六句是记叙描写,后两句是议论抒情,“业无高卑志当坚,男儿有求安得闲”,其中“志当坚”“安得闲”又乃重中之重。“意志坚定、勤勉毋惰”是张耒由“北邻卖饼儿”身上看到并极力要传达给两个儿子的告诫语。前面的六句也正是为了这两点告诫而叙写的。故题目中所说“这首诗的写景叙事,平实而富有韵味”,自然是指本诗前六句的叙写用语朴素却含有作者的情感意蕴(即“韵味”)。可见,读者如果善分主次轻重,由后两句反溯前六句,答案不难得出——本诗写景、叙事蕴含丰富。比如开篇两句,从视觉、听觉两方面描画了清冷空寂的街景,表现了卖饼儿艰难的处境、坚强的意志和吃苦耐劳的精神,流露出作者对卖饼儿生活际遇的关怀、同情,以及对他坚毅精神的赞赏。

一个文本,更确切地说一个语言组合中,应该有地位上的不同,抓住重点语言信息,将使问题解决变得顺畅。

2.3 语言的性能

例3(2010年高考语文全国Ⅰ卷试题)

阅读下面这首诗,然后回答问题。

咏素蝶诗

刘孝绰[注]

随蜂绕绿蕙,避雀隐青薇。映日忽争起,因风乍共归。

出没花中见,参差叶际飞。芳华幸勿谢,嘉树欲相依。

[注]刘孝绰(481—539):南朝梁文学家,彭城(今江苏徐州)人。文名颇盛,因恃才傲物,而为人所忌恨,仕途数起数伏。

(1)这首咏物诗描写了素蝶的哪些活动?是怎样描写的?

(2)这首诗有什么含意?采用了什么表现手法?

本文所说“语言的性能”,不是语言学范畴的“性能”,是指语言在传达作品内容上所扮演的角色。一般而言,文学作品有其表层信息,即写作对象或曰取材上的“人事景物”;也有其深层信息,即写作意图或主旨上的“情理志神”。文本阅读需要读者穿越表层,抵达深层,最终将作者的内心“挖出来”。如例3这首《咏素蝶诗》,从整首诗的逻辑上来看,诗人无论写什么,其实质都是写自己的情感、态度、心理、观念,故诗人咏蝶,背后有一个“蝶即我,我即蝶”的逻辑。全诗共八句,前六句写蝶之“情态”;后两句写蝶之“心理”,其中“幸”“欲”两字为表心之语,即蝶愿好花长开、好树常在。之所以有这样的“心理”,皆因蝶托身有所的欲念使然。再看前六句,诗人笔下的蝶,不是“随”着这个,就是“绕”着那个,不是“映”了这个,就是“因”了那个,不是“出没”在这里,就是“参差”在那里……总之,随外物的情态而动。诗人之所以写蝶这般情态,皆是在写自己身不由己,无法主宰命运,由此可见其仕途坎坷、数起数伏。作品中的蝶是拟人化了的蝶,其作为蝶的特点、心愿是表层信息,作为人的处境、心理是深层信息。再深究一步,题目中的“素蝶”两字亦可玩味,蝶有“素蝶”,人有“素人”,“素”的表层义是“无彩饰”,深层义是“无背景”,诗人以“素蝶”为取材对象,颇有对自身无根底、无靠山、只能凭一点才华过动荡不定的生活之感慨。读出表层语背后的深层意味,才能进入一个文本的内核。而试题的答案也便生长于对“语言表里性能”的把握之中。

2.4 语言的呈现

例4(2010年高考语文全国Ⅱ卷试题)

阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

梦中作①

欧阳修

夜凉吹笛千山月,路暗迷人百种花。

棋罢不知人换世②,酒阑③无奈客思家。

[注]①本诗约作于皇祐元年(1049),当时作者因支持范仲淹新政而被贬谪到颍州。②传说晋时有一人进山砍柴,见两童子在下棋,于是置斧旁观,等一盘棋结束,斧已烂掉,回家后发现早已换了人间。③酒阑:酒尽。

(1)这首诗表现了作者什么样的心情?

(2)(略)

语言的呈现,指语言在表情达意上的直接与间接。前者的呈现是显性的,后者的呈现是隐性的。前者需要捕捉,后者需要挖掘。以例4这首《梦中作》为例,这两种呈现方式是很典型的。诗人被贬,末句中的“无奈客思家”是显性信息,相当鲜明。而隐性信息更多:“夜凉”引发的“心凉”;“吹笛”引发的离情(王之涣“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”、李白“谁家玉笛暗飞声,散入东风满洛城”、高适“雪净胡天牧马还,月明羌笛戍楼间”、刘禹锡“怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人”……);“路暗”引发的“仕途幽暗”;“不知”引发的“谪居闭塞”;“人换世”引发的“与世隔绝”……这些隐性信息,将“无奈客思家”变得具体而丰富,而问题的答案(①因仕途失意而对前途忧虑和无可奈何的心情;②希望脱离官场返回家乡的心情)也唯有在显性和隐性信息的共同作用下,才能得到彰显。

如果说信息是动脉,那么隐性信息就是那些“毛细血管”,它们以各自的方式为文本提供动力。如果阅读者只能识得前者,而不擅挖掘后者,解读文学性、艺术性较强的文本时,很可能会遇到障碍。

例5(2009年高考语文全国Ⅰ卷试题)

阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

次石湖①书扇韵

姜夔②

桥西一曲水通村,岸阁浮萍绿有痕。

家住石湖人不到,藕花多处别开门。

[注]①石湖:南宋诗人范成大(1126—1193)晚年去职归隐石湖(在今江苏苏州),自号石湖居士。②姜夔(1155—1221?):字尧章,号白石道人,饶州鄱阳(今江西波阳)人,浪迹江湖,终生不仕。淳熙十四年(1187)夏,曾去拜见范成大,这首诗约作于此时。

(1)这首诗描绘了一幅什么样的画面?是由哪些景物构成的?请简要叙述。

(2)有人说,诗的后两句歌颂了范成大的品格,第三句中的“人”是指趋炎附势的人。你对此有什么看法?请简要说明。

如果一个阅读文本,没有显性信息可以循,对阅读者来说,只有寻觅与挖掘。这就需要我们具备对语言的足够敏感。例5这首《次石湖书扇韵》,全诗4句28个字,均为写景,没有一句表达情感态度之语。而作者又一定是有态度、有立场的,这态度与立场便隐含在最后一句“藕花多处别开门”中。作者特意要写范成大开门之处在“藕花多处”,即看中了范氏的“晚年去职归隐”乃与藕花“出淤泥而不染”的气质相合,对范氏的褒扬便在其中;更重要的是作者姜夔是“浪迹江湖,终生不仕”之人,他写范氏与藕花,将自己亦写进去了。将最后一句的微妙意味读懂,也就对前文突出石湖景清景静、突出“人不到”有了更深的理解。无论第三句中“人”是否是趋炎附势者,都不影响作者“对石湖主人归隐田园生活的赞赏之情”,也都与“作者终生不仕的人生态度”相契合。

上述理解与认识,都有赖于对文本的深入解读。而对隐性信息的深入挖掘,是使全篇皆活的重要保证。从“语言的呈现”这个维度上来训练阅读者,将使“由言揣意”变得更加专业和有效。

在阅读思维中,语言的建构与运用还远不止方位、地位、性能、呈现这些维度。但是,这些应有的语言运用训练,在我们的阅读教学中还落实得不够,它比字音、字形、词语、语病等语言运用问题要广阔得多,也更能区分出学生的语文素养。当然,关于语言的建构与运用,也不限于古诗、古文、散文、小说、传记等阅读试题,倍受关注的写作试题,从读题开始,就是对考生语言敏感度的检验。

例6(2016年高考语文全国Ⅱ卷试题)

阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

语文学习关系到一个人的终身发展,社会整体的语文素养关系到国家的软实力和文化自信。对于我们中学生来说,语文素养的提升主要有三条途径:课堂有效教学、课外大量阅读、社会生活实践。

请根据材料,从自己语文学习的体会出发,比较上述三条途径,阐述你的看法和理由。

要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息。

这道作文题内容集中、鲜明,不容易跑题,且正中学习生活,有话说。但是,表面好写的试题,有时难以写好,因为大家要比,写作者须有绝招至少是亮点。

语文素养提升的几条路径,不是“东风压倒西风”的问题,它们可能是此消彼长、相互融合、共同作用的。试题要求考生“比较上述三条途径,阐述你的看法和理由”,这就需要考生眼光尽可能细腻、独到。

比较,需要基础。这里的“基础”,首先涉及对命题语言的细致体察。题目所示材料共两句话,第一句说语文学习的意义,第二句说中学生语文素养提升的途径。尽管寥寥几十个字,但此间埋着许多构思的生长点。只有找到这些源自材料、决定或关系到“比较”的思考点,才能比出有价值的东西,考生的语文素养提升也便有了第四条途径:考场智能展示。

由此可见,向试题语言寻求构思路径,是高考作文教学的首要尝试。从这个意义上说,写作试题首先是一个阅读问题、是一个语言运用的问题。

在语文核心素养中,对母语的敏锐感知和有效运用,是最本质的素养。语文高考,无论是知识、阅读还是写作,语言构建和运用能力的训练,值得我们在教学中深入落实,不可有一丝的怠慢与松懈。

3 思维的发展与提升

语文学科固然有它的个性与特点,但有一点是与数理化等学科相当的——它也是一个致力于思维发展与提升的学科。以语言为工具,以逻辑为保障,遵循规律,科学动脑,是语文学科应该教给学生的。唯其如此,学生在阅读思维和写作思维上才可能得到长足的发展。

近年来,各地语文命题对阅读的考查很是重视,考查方式也名目繁多:多文本阅读,长文本阅读,经典名著阅读;浏览性阅读,检索性阅读;鉴赏性阅读,探究性阅读;比较性阅读,阅读与写作相结合……这些有益的尝试对于检测阅读能力、推动一线教学,起到了积极的作用。同时,这些考查也给中学阅读教学带来很大的挑战,尤其是阅读思维上的挑战。

一般来说,阅读有三种形态:认读、解读、赏读。认读,以识文认字为目的;解读,以理解分析为目的;赏读,以审美鉴赏为目的。就目前情况来看,认读非主要问题,学生读不懂一首诗一篇文章,原因并不是其中有个别字不认识;赏读非根本问题,鉴赏“好不好”或“如何好”,要围绕诗意文意来审视作品的表达效果,也就是说审美鉴赏的高级层次要建筑在阅读理解的基础层上。于是,解读——弄懂一个文本到底“是什么”——便成了考生面临的主要问题与根本问题。

笔者认为,阅读思维的发展与提升,首先要从解读思维的合理做起。这里所谓的“合理”,指的是:命题者遵循了作者写诗写文所遵循的规律,从而提出问题;作为阅读者,也应该遵循同样的规律去思考相关问题,方能得出准确的回答。简言之,作者、命题者、阅读者三股劲拧成一股绳,阅读活动才是“靠谱”的;反过来,命题者不理解作者,阅读者不理解前二者,则“教无宁日”。

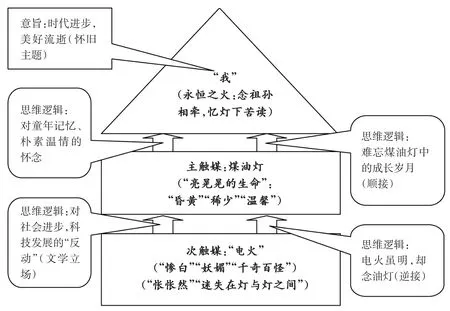

那么,维系作者、命题者、阅读者之间关系的,能够反映作者创作规律的,能够呈现命题基本视角的,有助于使阅读者构建合理的解读思维方式的那个符合逻辑的框架或思路,成为我们探索的方向。笔者尝试将这个框架或思路梳理出来,见图1。

笔者认为,凡论阅读,应先将后天我们总结出的各文体知识安放一旁。尽管诗歌、散文、小说、戏剧各有名目,但它们都是创作者表情达意、寄托人生感悟的文字艺术,它们的创作心理机制本无二致,只是用不同的体式呈现而已。若能将不同文体打通,探求其内在创作用心与生成逻辑,有助于阅读者举一反三、触类旁通,切实提高阅读水平。

对图1分析如下:

(1)一个文本,无论诗歌、散文、传记、小说,它在写作上的终极目的都是为了表达作者(即“我”)的心意(包括观点、态度、思想、情感、情绪、意念……),作者心意是阅读者在“读懂作者”这个层面要攻克的最终“堡垒”。

(2)一个文本,无论诗歌、散文、传记、小说,作者表达心意,除了少数直抒胸臆的信息外,总要凭借某些载体或经由某些媒介来传达这种心意。我们将这种“载体”或“媒介”称为“触媒”——它是触发、寄寓作者情感态度观点意念的土壤。一般而言,一个阅读文本的“触媒”可以表现为四类:人,事,景,物。与之对应的“载道”情态为:人中见意(如秦韬玉《贫女》),事中见怀(如杜甫《石壕吏》),景中见情(如刘禹锡《乌衣巷》),物中见志(如骆宾王《在狱咏蝉》)。触媒决定了作品的取材,而作者的意图意旨蕴含其间。

图1 阅读思维逻辑图示

(3)如果一个文本比较简单,则由某一触媒直接导出作者心意;如果一个文本较为复杂,触媒还可分出主次,前者是主角,后者是配角,它们是红花与绿叶的关系。如李白《独坐敬亭山》一诗(“众鸟高飞尽,孤云独去闲。相看两不厌,只有敬亭山”),写“鸟”写“云”均属配角,二者“飞”“去”之动感,皆为表现主角“敬亭山”之静好而服务,而主角“敬亭山”则是为了表现“我”的心情——“相看两不厌”,作者的孤独感与慰藉感便得以流露。当一个阅读文本内的多个要素之间在表意上形成了上下级关系,触媒的主次便可得到区分,作者将它们纳入作品的意图也便得到彰显。

(4)触媒之所以能进入作者眼中心中,是因为它们与作者“我”的性格、经历、际遇、处境、心境发生了必然的关系。在这些触媒之上蒙上了作者“我”独特的眼光,用王国维先生的话说便是“以我观物,物皆着我之色彩”,图示中将触媒和“我”之间的关系概括得更为直接“媒由我观,媒中有我”。如秦韬玉写《贫女》(“蓬门未识绮罗香,拟托良媒益自伤。谁爱风流高格调,共怜时世俭梳妆。敢将十指夸针巧,不把双眉斗画长。苦恨年年压金线,为他人作嫁衣裳”),写的是作者眼中的“贫女”,甚至写的是怀才不遇、无人赏识的作者自己。洞悉“人”与“我”、“事”与“我”、“情”与“我”、“物”与“我”之间的具体对应关系,是阅读思维中相当重要的一环。

(5)主次触媒之间、触媒与“我”之间,在性质、情态上是一致的,谓之“顺接”;不一致的,谓之“逆接”。前者是烘托、映衬,后者是对比、反衬。无论顺接或逆接,都是为了强化“我”的心意、文本的旨意。如李贺的那首著名的《马诗》(“大漠沙如雪,燕山月似钩。何当金络脑,快走踏清秋”),“大漠沙景”与“燕山月景”乃次触媒,它们为“马”这一主触媒提供场景,而“马”又为“我”的处境、心理提供了寄寓。在上述两层关系中,“大漠”“燕山”这一幅战地夜景,与“马”的待遇寒伧、难以驰骋形成“逆接”;“马”的困窘难堪与“我”的英雄气短、无用武之地形成“顺接”。于是——“充满刺激的杀场,战马却不能快跑,就像渴望建功的‘我’无法施展与腾飞”——这个完整的逻辑链条便清楚地浮现出来。

以上是对图1的简要解说,这些基本的思维原理,带有很强的普遍性,它们体现在诗歌、散文、小说、戏剧、传记等绝大多数甚至所有的阅读文本之中,下面举一实例。

例7(2016年高考语文全国课标Ⅰ卷试题)

阅读下面这古唐诗,完成8~9题。

金陵望汉江

李白

汉江回万里,派作九龙盘①。

横溃豁中国,崔嵬飞迅湍。

六帝沦亡后②,三吴不足观③。

我君混区宇,垂拱众流安。

今日任公子,沧浪罢钓竿④。

[注]①派:河的支流,长江在湖北、江西一带,分为很多支流。②六帝:代指六朝。③三吴:古吴地后分为三,即吴兴、吴郡、会稽。④这两句的意思是,当今任公子已无须垂钓了,因为江海中已无巨鱼,比喻已无危害国家的巨寇。任公子是《庄子》中的传说人物,他用很大的钓钩和极多的食饵钓起一条巨大的鱼。

8.诗的前四句描写了什么样的景象?这样写有什么用意?

9.诗中运用任公子的典故,表达了什么样的思想感情?

李白这首《金陵望汉江》,前四句写水势之盛、气势之宏,给人以抒写自然之感;而五六两句“六帝”“三吴”即开始写政治,直到第八句“众流”出现,才令人明晓前四句非单纯写景,而是将多种政治势力比成流水,真正目的是写“我君”安定“众流”之能。水势越大,则“我君”“垂拱”之治更见不凡。前八句之间的逻辑关系很清楚:写“众流”为写“我君”,写“我君”为写“我”的颂赞之心。末两句“今日”“沧浪”,是以“任公子”来写“我”——江无巨鱼,国无巨寇,而何处是“我”施展处?作者一方面赞颂唐代统治者的丰功伟绩,另一方面又流露出英雄无用武之地的惆怅。这两者之间存在必然的因果关系,是统一的整体,而不是分裂的思绪。将本诗内部诸要素之间的逻辑关系看清楚,题目设问中“前四句的用意”(“作者以此为下文颂扬盛唐天下一家、国运兴盛积蓄气势,有利于突出诗的主旨”)和“任公子典故表达的思想感情”(“①作者以水无巨鱼代指世无巨寇,表达了对大唐一统天下、开创盛世伟绩的歌颂;②作者自比任公子,觉得在太平盛世没有机会施展才干,不免流露出一丝英雄无用武之地的失落”)便顺理成章得到回答。《金陵望汉江》阅读思维逻辑的具体思路框架见图2。图2是图1的具体化。图1是通法通则,图2是“读懂这一个”的落实与细化。

2017年高考语文考试大纲对阅读的考查不再分必考与选考,是因为多年选考,本意是满足考生学习的自主性与多元性,但在功利备考观念的作用下,也造成了阅读教学的窄化。考试中是弃文学而投实用,教学中是弃散文、剧本、小说而投传记,这种趋势在一些地方甚至发展成谈散文色变、唯传记是瞻的程度。如果我们能把握好一把解牛之刀——从阅读思维的通法通则上将不同文体“打通”,解读的从容之境并非不可达到。

例8(2010年高考语文全国Ⅰ卷试题)

阅读下面的文字,完成14~17题。

灯火

萧萧

乌黑油污的煤油灯,一经火柴点燃,便有了亮晃晃的“生命”。

“生命”的意义就是它会让你想起与它共处的那段时光。生命的最简单意义可以是一个字:“动”!那昏黄的煤油灯的火舌,就是那样闪动着,那样引逗着你的眼,那样闪着古老的昏黄。

……(其他内容略)

四十年了,从摇曳昏黄的煤油灯下,我们来到一个全新的世界,坐在讲求爱眼照明的桌前,如果祖母还在,那会是什么样的一种情境?我常有一个奇怪的想法,在一个万灯闪亮的夜晚,陪祖母静静欣赏这一些光影缤纷!

图2 《金陵望汉江》阅读思维逻辑图示

我说不出喜欢煤油灯的理由,但我知道灯火在我心中的意义。

14~16(略)

17.文章最后一段说:“我说不出喜欢煤油灯的理由,但我知道灯火在我心中的意义。”综观全文,灯火在作者心中具有什么样的意义?

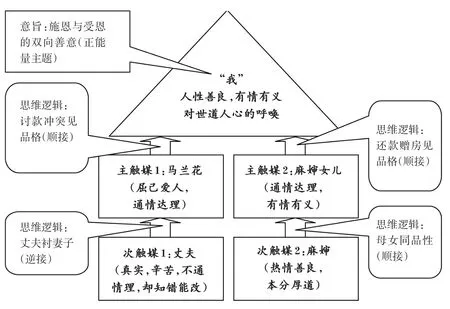

该题向阅读者明示了“触媒”,通览全文,不难发现,作者笔下写了两种灯火:主角是煤油灯,配角是“电火”(即电灯)。从科技上讲,电灯强于油灯;从人情上看,作者又总是怀旧——因为煤油灯下有着童年珍贵的记忆:当年油灯下的苦读,更重要的是那里有祖孙相系的温馨时光。而电灯亮起的时代“伴读的祖母早已回到天上去了”,我便生出“在无边的夜里迷失在灯与灯之间”的感受。基于这样一种心理逻辑,写电火的“惨白”是为了写煤油灯下的“温馨”,写煤油灯下的“温馨”是为了写人情的“永恒”。故命题中所问“灯火在作者心中具有什么样的意义”,答案也很清楚:①灯火让作者不时想起与它共处的那段时光,它是作者人生中的“永恒之火”;②灯火下的祖孙相牵,使作者贫穷的童年生活变得温馨而富有诗意;③作者的成长离不开灯火下的夜读,这是作者人生的重要一步。《灯火》阅读思维逻辑的具体思路框架见图3。

“阅读思维逻辑图示”的构建,不只用于诗与散文,小说也同理可证。略有不同的是,小说是虚拟性文本,作者不直接出现,他(她)隐于幕后,台前是主要人物与次要人物的“表演”,人物关系和情节发展成了表达意旨的主要手段。尽管如此,阅读思维的基本规律依然是相当稳定、相当清楚的。

例9(2015年高考语文全国课标Ⅰ卷试题)

阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。

马兰花

李德霞

大清早,马兰花从蔬菜批发市场接了满满一车菜回来。车子还没扎稳,邻摊卖水果的三孬就凑过来说:“兰花姐,卖咸菜的麻婶出事了。”

马兰花一惊:“出啥事啦?”

……(其他内容略)

图3 《灯火》阅读思维逻辑图示

马兰花接过信,就着灯光看起来:“兰花姐,实在是对不起了。母亲去世后,我没来得及整理她的东西,就大包小包地运回上海了。前几天清理母亲的遗物时,我意外地发现了一个小本本,上面记着她借你六百块钱的事,还有借钱的日期。根据时间推断,我敢肯定,母亲没有还过这笔钱。本来母亲在医院时,你还送了一兜水果过来,可你就是没提母亲借钱的事。还好我曾经和母亲到你家串过门,记着地址。不然麻烦可就大了。汇去一千元,多出来的四百块算是对大姐的一点心意吧。还有一事,我听母亲说过,大姐一家住的那房子还是租来的。母亲走了,房子我用不上,一时半会儿也卖不了,大姐如果不嫌弃,就搬过去住吧,就当帮我看房子了,钥匙我随后寄去。”

马兰花读着信,读出满眼的泪水……

(1)(略)

(2)小说有明暗两条线索,分别是什么?这样处理有什么好处?请简要分析。

(3)(4)(略)

《马兰花》这篇小说,以主人公马兰花的生活际遇为主要叙写对象。人物是小说中最为核心的要素,将马兰花确定为“主触媒”应该是很自然的;但问题是,结尾“马兰花读着信,读出满眼的泪水”,这一结局也感动了读者。而令读者深深感动的,只有马兰花的行为吗?显然不是,麻婶的女儿是另一个感动源。这也符合作者的意图和命题者选材的基本观念——弘扬正能量、净化社会风气、提高道德情操,需要施恩与受恩两个方向的共同努力。从这个意义上说,本文尽管题为“马兰花”,但“主触媒”有两个,马兰花与麻婶女儿这两个人物的互动撑起了这篇小说的基本骨架。为了表现马兰花的美好善良,又塑造了一个不大通情理的“丈夫”,以作对比;为了表现麻婶女儿的深明大义,先要写麻婶的友善本分,以作样板。经过这番营造,作者对行善者的态度便树立起来:好人好报,互助共济,人间自有真情在。这个理解到位了,命题设问中的“双线结构”便再清晰不过了:①明线是马兰花一家为借款而引发的冲突,暗线是麻婶母女的还款过程。②设置麻婶母女还款这一暗线,虽然着墨不多,但仍可展现她们的品质,丰富小说的主题;明暗线索交织,使小说情节更为集中紧凑,突出了主人公的形象。《马兰花》阅读思维逻辑的具体思路框架见图4。

以上,将诗歌、散文、小说用“阅读思维逻辑图示”全部打通,若再扩展,人物传记、剧本也不例外,篇幅所限,不再赘述。总结归纳如下:

图4 《马兰花》阅读思维逻辑图示

第一,思维的拓展与创新,其基础是思维的合理。“阅读思维逻辑图示”,是由创作心理机制和作品各要素间客观联系构建起来的,也许还不完美,但它的建立初衷是“合理”的。

第二,“阅读思维逻辑图示”与一般的“模板”“套路”有着本质的不同,它不是僵化的,它在不同作品中的呈现是具体的,阅读训练要靠一次次将其激活,才能符合每一个文本的具体情况,也才能切实提高阅读者的思维水平。这就如同数学的定理公式,只有进入到具体的试题中,它们才是真实的、有效的,所以至今没有人给数学定理公式扣上“模板”“套路”的帽子。

第三,中学语文教学,要想获得学生的真正重视,取得应有的尊严,不是靠考试分值来撑腰,而要看它能否使学生在思维上得到切实的发展。每年我们指导学生做了那么多试题,究竟是行为勤奋还是思维勤奋,实在是需要思考的问题。语文教学“少慢差费”的老问题,也只有通过思维的合理、拓展与创新才能得到解决。

其实,不只阅读,思维的合理、拓展与创新同样表现在写作问题上。

例10(2011年高考语文全国课标卷试题)

阅读下面材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

美国全球语言研究所公布了21世纪全球十大新闻,中国作为经济和政治大国的崛起排在第一位,是新世纪的最大新闻。该所跟踪全球75万家主要纸媒体、电子媒体和互联网进行调查,结果显示,有关中国崛起的新闻已经播发了3亿次。

对于中国的巨大变化,其中最值得展示的突出变化又是什么呢?据《中国青年报》和新浪网对中国公众的调查,得票率依次是:“经济成就”“国际影响”“民生改善”“科技水平”“城市化进程”“开放程度”。

对于中国的这些变化,你有什么所见所闻所思所感?要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不要套作,不得抄袭。

面对这道试题,很多学生都是找几件例子,经过一番堆砌,最后表达一个光明的点赞。那些真正有思想、有见识的文章,远没有达到应有的规模。这不得不让我们反思写作教学中的思维训练问题。

以本题为例,思维拓展与创新,首先表现在构思须有过人的眼力与脑力上,否则便会被这个“大题”吓倒。眼力,指能从试题中发现构思的生长空间;脑力指能循着生长空间向更高深处探测,从而获得超越一般的认识感悟。

题目的材料共两段,第一段陈述“中国崛起”的事实,第二段将这一事实具体化。循着命题者提供的这个平台,我们的想法可以有很多:①化生为熟。将看似陌生的题目与已知经验相贯通,至少不会觉得此题遥不可及。②化大为小。“中国崛起”是个大话题,对有些学生来说本题较难入手,以小事作为突破口是个比较明智的做法。学会大题小作,至少不会难以驾驭。③确定参照。这“崛起”是比照什么说的?是与外国较量?还是与历史赛跑?还是两者兼而有之?唯有找好参照系,才能由此进一步引申出意义、价值等深层次的东西。这往往是文章的灵魂所在。④拿捏分寸。这“崛起”是怎样产生的?主要依赖于什么?“崛起”到了怎样的程度?“崛起”的最佳姿态是什么?它的进步意义和警世意义是怎样的?对“崛起”的深入探讨比只知道喊“万岁”更有尊严,更值得尊敬。⑤正反相衬。对于“崛起”的大好形势,还有没有一些消极的东西在“拉后腿”?要让“崛起”这面红旗打到最后,明确必须解决的负面问题,将使文章向更深处探测。⑥补充拓展。我们固然承认“崛起”的伟大意义,但是不是该崛起的都“崛起”了?能够由一个问题拓展到多个问题,有可能使文章更加丰富。⑦析因预果。我们看到的是“崛起”的现象,那就还有“为什么能崛起”等问题。看到“好”并明晓“之所以好”和“如何更好”,乃高智商。

面对“中国崛起”这样一道试题,我们的写作思维能力亦应该“崛起”。中学语文教学在思维“做功”上应该探索的东西确实很多。

核心素养背景下的语文高考及其教学,要探讨的问题有很多。语文核心素养,除了语言与思维,还有审美与文化,但是,语文素养的底层根基是对语言的感知和对思维的构建,没有这个根基,文学审美和文化传承都成了空中楼阁,语文高考毕竟是从读懂一篇文字、想清楚一个问题开始的。

[1]姜钢.探索构建高考评价体系,全方位推进高考内容改革[N].中国教育报,2016-10-11(3).

College Entrance Examination of Chinese Language Arts and Its Teaching under the Background of Key Competencies

ZHOU Jingyu

(Xuanwu Branch,Beijing Institute of Education,Beijing 100053,China)

In light of the evaluation system of the College Entrance Examination,which involves the so-called“one body,four layers and four wings”,to achieve the measurement objectives of essential knowledge,key ability,subject literacy and core value of Chinese Language Arts(CLA)and to reflect subject-specific characteristics,the inherent law of CLA must be followed in assessment for college admission.The key competencies of CLA include language construction and application,thinking development and promotion,aesthetic appreciation and creativity,and cultural inheritance and understanding,with language construction and thinking development being the basic content and starting point.Abilities involved in assessment of reading or writing-judgement,perception and expression of language,and the resulting fashion,habit and innovation of thinking will inevitably be the focus of CLA education in secondary schools.Research into issues of how to improve thinking skills in the teaching of reading and writing based on language mining and logical analysis,as well as how to promote CLA competency through careful studying of language,seeking law out of it,reading to write and awareness of the similarities and differences of varied genres will be an academic journey of constructive and practical value.

College Entrance Examination;College Entrance Examination Reform;College Entrance Examination of Chinese Language Arts;Key Competencies;Examination and Teaching

G405

A

1005-8427(2017)08-0014-12

10.19360/j.cnki.11-3303/g4.2017.08.004

周京昱(1972—),男,北京教育学院宣武分院,中学高级教师。

(责任编辑:陈睿)