行远之车航、入室之门户:赵顺孙《四书纂疏》简论

王 宇

(浙江省社会科学院 哲学研究所,浙江 杭州 310007)

21世纪儒学研究《群经统类》与宋明理学专辑

行远之车航、入室之门户:赵顺孙《四书纂疏》简论

王 宇

(浙江省社会科学院 哲学研究所,浙江 杭州 310007)

赵顺孙《四书纂疏》是南宋后期出现的《四书》学著作,此书并不直接解释《四书》经文,而由朱熹《四书章句集注》直接解释《四书》经文,以朱熹的其他作品、朱熹门人的著作解释朱熹《四书章句集注》,从而使得《四书章句集注》在某种程度上具有了“经”的地位,对后起的元明《四书》学著作具有示范作用。同时,此书保留了已失传的朱熹以后到南宋理宗宝祐年间(1200-1256)大量朱子学者的作品片段,具有很高的史料价值。故马一浮先生称赞其为研究朱熹《四书》学“行远之车航、入室之门户”。

《四书》;朱熹;朱子学;赵顺孙;马一浮

赵顺孙(1215-1276),字和仲,处州松阳(今丽水市缙云县)人,理宗淳祐十年(1250)进士。度宗咸淳八年(1272),官至参知政事、同知枢密院事,后因病以资政殿大学士奉祠。南宋德祐二年(1276,元至元十三年)卒。生平见黄溍《文献集》卷10《格庵先生赵公阡表》。[1](PP.61-62)赵顺孙的父亲赵雷师从朱熹亲传弟子滕璘,顺孙幼承家学,是朱熹的三传。

赵顺孙最重要的著作是《四书纂疏》26卷,据《中庸纂疏》的牟子才序,该书的完工时间大致在理宗宝祐四年(1256)十一月。马一浮先生高度重视《四书纂疏》的学术价值,不但精读此书并写出了《四书纂疏札记》(已佚),还在《跋》文中指出,有志通晓朱熹的《四书》学的学者,如果无力备览朱熹的《四书精义》《中庸辑略》《四书或问》《朱子语类》,那么《四书纂疏》是其首选:“学者欲通《四书》……苟得赵氏《纂疏》而详究之,则于朱子之说,亦思过半矣。”并称赞此书:“其有功于朱子,譬犹行远之赖车航,入室之由门户。”[2](P.73)后来在策划《群经统类》时亦收录此书。马先生主持的复性书院在1944年以《通志堂经解》本为底本,校正讹误,重刻此书,目前通行常见的黄珅点校本《大学纂疏中庸纂疏》就是以复性书院本为底本点校整理的。[3](P.3)

遗憾的是,与马先生的重视形成反差,目前学界对这部书尚缺乏专门的深入研究。本文拟以《四书纂疏》在宋元《四书》学史上的地位为切入口,讨论本书的学术史价值,并认为,赵顺孙的贡献在于他将朱熹去世以后朱熹亲传弟子对《四书章句集注》的研究成果进行了一次细致搜讨和精心编纂,从而把朱子学在第一代弟子中传承的情况作了一次全景式的反映,并力图将《四书章句集注》(下简称《章句集注》)抬高到“经”的地位。

一、《四书纂疏》的编纂方法

《纂疏》的文体虽然是传统意义上的解经之作,但赵氏在纂集各家著作时所引用的文献体裁却五花八门,有文集、语录、讲义,更有单行的解经之作。赵氏的工作是,将那些有助于理解《章句集注》的“信息”从这些不同体裁结构的文本中抽离出来,再散入到《四书》各条经文、《章句集注》各条注文之下,用他自己的话说:“因遍取子朱子诸书,及诸高第讲解有可发明注意者,悉汇于下,以便观省,间亦以鄙见一二附焉,因名曰纂疏。”[4]

(一)《章句集注》留给《纂疏》的解释空间

朱熹编著《章句集注》时,基本思路是“断以己意,博采众长”,他本人对《四书》经文做了非常简明的解释,并在自己的解释后面引用各家之说,使用的也是南宋通行的书面语言,对当时的读书人而言近乎白话,从语言学层面看并无难解之处,那么还有必要对《章句集注》再加以解释吗?这可以从两个方面考察。

1.《章句集注》行文简严,需要解释

朱熹在撰写《章句集注》时有意识地控制注文的信息量,力求简明。朱熹自陈,《孟子集注》比《论孟精义》要精炼很多:“且说《精义》是许多言语,而《集注》能有几何言语!一字是一字。其间有一字当百十字底,公都把做等闲看了。”[5](卷19,P.440)因此赵顺孙说:“子朱子《四书》注释,其意精密,其语简严,浑然犹经也。”[6](P.1)赵顺孙将《章句集注》视同“经”,和经一样具有“其语简严”的特点,故有注释疏通的必要。

2.《章句集注》所引各家之说需要解释

《章句集注》虽然是从《论孟精义》《四书或问》中“刮”出来的,删繁就简,拣择极精,但朱熹在引用各家之说时,也保留了一些明显互相矛盾的解释。朱熹说:“《集注》中有两说相似而少异者,亦要相资。有说全别者,是未定也。”又有学者问:“《集注》有两存者,何者为长?”朱熹答:“使某见得长底时,岂复存其短底?只为是二说皆通,故并存之。然必有一说合得圣人之本意,但不可知尔。”又补充说:“大率两说,前一说胜。”[5](卷19,P.438)现在朱熹已经去世,那些他生前都没有来得及思考成熟、确定去取的歧异之说,给朱熹门人们留下了解读的空间。洪天锡说:“如援先儒与诸家之说,有随文直解,不以先后为高下者;有二说俱通,终以前说为正者;有二说相须,其义始备,不可分先后者。故非亲闻,未易意逆,此《纂疏》所以有功于后学也。”[6](P.2)“故非亲闻,未易意逆”的意思是,除非有机会亲自聆听朱熹的教诲,否则难以理解。但朱熹去世已久,无法起地下而叩问之,所幸其弟子亲聆师训,从他们的著作、语录中,读者能够得到最纯正、最符合朱熹本义的解读。具体而言,对于《章句集注》中那些并存的异说,朱熹门人从以下三个方面进行解释:

第一,二说俱通者,需要解释何以俱通,何以不能存此去彼;

第二,二说有高下之分者,需要解释何以此说胜于彼说;

第三,二说可以互相补充者(洪天锡所谓“相须”),需要说明各自从哪一方面阐释了经文。

这样一来,朱熹弟子的解释在后朱熹时代的重要性就不言而喻了,而《纂疏》对于《章句集注》而言,无疑能发挥羽翼之功。

(二)《四书纂疏》的取材所反映的南宋朱子学图景

由于朱熹在编著《章句集注》时已对他以前的《四书》研究著作挑选拣择过,故《纂疏》的取材断自朱熹始。元人胡炳文编纂《四书通》时,其《凡例》云:“《集注》,谓集诸家之注而为之也,或融其意,或举其辞,字字称停,不可增减。今集成,复举朱子以前诸议论,是朱子当时犹有遗者也,今并不复出。或张氏敬夫、洪氏庆善诸说有能发朱子之意者,间存之。”[7](P.3)由于《四书通》以《四书纂疏》为主要取材,故《凡例》的原则与赵顺孙的实际操作完全一致。至于朱熹去世后的著作,亦只取能够发明《章句集注》的朱门弟子的作品。洪天锡在《四书纂疏序》中指出如此取材的必要性:“格庵赵公复取文公口授,及门人高第退而私淑,与《集注》相发者,纂而疏之,间以所闻附于其后,使读之者如侍考亭师友之侧,所问非一人,所答非一日,一开卷尽得之。”[6](P.2)《纂疏》载录朱熹亲传弟子之说和朱熹本人的答问之语,可以最大限度地复现当年朱熹与弟子在考亭授业问难的场景,读者于此可以汲取最纯正的朱子学养分。于是,《纂疏》的取材完全由朱熹、朱熹亲传弟子、再传弟子构成。

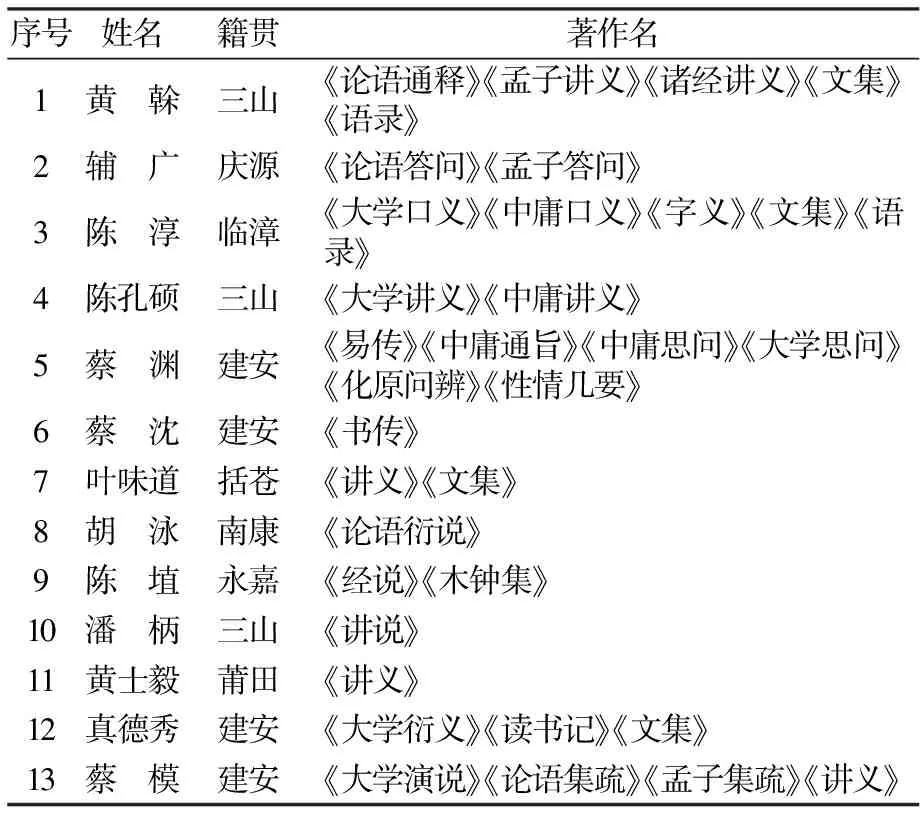

《四书纂疏》共吸收了13位朱子学人士的著作,其卷首《四书纂疏引书总目》详细开列了被引用者的姓名、籍贯和著作名。这13人中,黄榦到黄士毅11人系朱子亲传弟子,真德秀系私淑弟子,与朱子没有亲相授受的关系,蔡模(蔡沈之子)则是再传弟子。

《四书纂疏引书总目》简表

11位亲传弟子的排序,首先可以肯定不是按照去世的时间排列的,陈埴去世就早于叶味道、胡泳,但出现于叶、胡二氏之后。虽然陈埴和陈淳同姓,但《纂疏》中的“陈氏”特指陈淳,“永嘉陈氏”才是陈埴。《四书纂疏引书总目》下还有一段说明文字,被点校本《大学纂疏中庸纂疏》删去,然而十分重要:“《纂疏》所载二‘黄氏’、三‘陈氏’,惟勉斋、北溪不书郡,余以郡书,若三‘蔡氏’则一门之言,更不别异。”[8](P.5)《纂疏》引用了两个“黄氏”、三个“陈氏”的作品,其中只有黄榦、陈淳的知名度和在师门中的地位突出,获得了不书籍贯的特殊待遇。这段文字未必是赵顺孙所撰,但揆之《纂疏》正文实际情形,则完全符合。可见同为朱熹亲传,在《四书纂疏引书总目》的排序却以影响力为先后,而那些再传弟子又排在亲传弟子之后,私淑弟子更在其次。而排在第10位的真德秀,若论学术影响和社会影响力,超过不少排在前面的朱熹弟子,却屈居倒数第二位,原因是他按照辈分属于再传。《四书纂疏引书总目》的顺序与《纂疏》正文中引用各家之说的先后次序完全一致。下举《论语·里仁》“一贯忠恕章”的《章句集注》,说明其层次顺序:

【经文】子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。”

【集注】程子曰:以己及物,仁也;推己及物,恕也。违道不远是也。忠恕一以贯之。忠者,天道;恕者,人道。忠者无妄,恕者所以行乎忠也。忠者体,恕者用,大本达道也。此与违道不远异者,动以天尔。

【纂疏】○《或问》:(略)。/○《语录》曰:(略)/○黄氏曰:(略)/○辅氏曰:(略)/○陈氏曰:(略)/○永嘉陈氏曰:(略)○愚谓:(略)[9](PP.268-270)

【纂疏】中的顺序依次是朱熹、黄榦、辅广、陈淳、陈埴、赵顺孙,与《四书纂疏引书总目》完全一致,即:首先是亲传弟子,然后是真德秀、蔡模等再传弟子;赵顺孙把自己置于最后,除了表示谦虚外,也符合他作为朱熹三传弟子的身份。

再看地域分布,全部13人中,属福建朱子学的9人,其中真德秀、蔡模(蔡沈之子)为朱子学再传;两浙朱子学3人(辅广、陈埴、叶味道),江西朱子学1人(胡泳)。可见从朱熹第一代弟子看,闽中朱学岿然为第一重镇,两浙朱子学也显示了一定的分量,其他地区的朱子学(如新安朱学、四川朱学)尚未出现强劲的领军人物。赵顺孙虽然属于两浙朱学,但并未特别表彰朱熹浙籍门人,譬如朱熹的婺州籍门人徐侨的语录就没有得到引用。可以说,《纂疏》反映了理宗朝后期朱子学传播的地域分布图景。

二、《纂疏》的解释层次

《纂疏》的解释层次结构非常独特,为了凸显《章句集注》,更是向朱熹致敬,《纂疏》通过文本结构的安排取消了他本人、乃至整个朱子后学解释《四书》经文的空间,这在《四书》学历史上实有不容忽视之里程碑意义。

(一)《四书或问》在《大学、中庸章句》与《论语、孟子集注》中的不同地位

《四书或问》是朱熹用以羽翼《章句集注》的重要著作,《纂疏》亦予以格外重视。但是在《大学、中庸章句》部分,《或问》的字体和格式与《章句》一样;而在《论语、孟子集注》部分,《或问》则只是《纂疏》的一部分。对于这种区别对待,需要略加说明。

在《章句集注》的注文中,《大学、中庸章句》的情况与《论语、孟子集注》有所不同,朱熹在《大学、中庸章句》中极少引用诸家之说,《论语、孟子集注》却引用频繁,故赵顺孙处理《四书或问》时采取了不同手法,即对于《大学、中庸章句》,《或问》被排成与《章句》一样的字体、格式,而在《论语、孟子集注》中,《或问》被排成双行小字夹注。下文简述一下为何有此区别。

《大学章句》只在篇首引用了“子程子曰”,在经一章、传七章、传十章下引用“程子曰”各一次,传十章下引用“吕氏曰”一次、“郑氏云”一次,这5次引用除了传十章的“吕氏曰”是发明义理外,其他四处都是训诂字词、考订错简,如“程子曰:亲当作新”[10](P.3)之类。《中庸章句》引用诸家之说稍多,据邱汉生统计,引述他人观点共15处,而其中引吕氏5处,引二程4处,包括卷首总论在内,引郑氏的3处,其他杨氏、游氏、张子各1处。[11](P.15)虽说《中庸》经文篇幅是《大学》的一倍多,但引用如此之多,颇能反映朱熹对己说的自信程度是不同的。朱熹自道:

或问:“《大学》解已定否?”曰:“据某而今自谓稳矣。只恐数年后又见不稳,这个不由自家。”问《中庸》解。曰:“此书难看。《大学》本文未详者,某于《或问》则详之。此书在章句,其《或问》中皆是辨诸家说理,未必是。有疑处,皆以‘盖’言之。”[5](卷14,P.257)

可见,朱熹对《大学》的解释已经反复打磨,而对《中庸》各家注释的去取拣择乃至对《中庸》经文的理解,尚不能完全无疑。朱熹又说:“《大学》章句次第得皆明白易晓,不必《或问》。但致知、格物与诚意较难理会,不得不明辨之耳。”[5](卷14,P.257)而《中庸》则不同:“游丈开问:‘《中庸》编集得如何?’曰:‘便是难说。缘前辈诸公说得多了,其间尽有差舛处,又不欲尽驳难他底,所以难下手,不比《大学》,都未曾有人说。’”[5](卷62,P.1485)《中庸》历代注家甚多,《大学》则注者甚少,这也使朱熹在《中庸章句》中引用诸家之说多一些。

由于《大学、中庸章句》引用诸家之说较少,而《大学或问》《中庸或问》又备载诸家之说,故赵顺孙在《大学、中庸纂疏》中摘录了《或问》引用诸家的内容,排成与朱熹《章句》同样的字体、行款,当所引用的《或问》本文需要注释时,同样在其下双行小字夹注。凡是《或问》中朱熹的文字,用朱熹本人的《语录》《文集》或其弟子著作可以相互发明者解释之;凡是《或问》引用诸家之说,如属节引的、撮取大义的,则于其下注出原文。

例如,《中庸或问》引“侯氏曰:鬼神形而下者,非诚也,鬼神之德,则诚也”,朱熹接着以“案”的形式对此语有所评论。赵顺孙在此段《或问》下出《纂疏》,先引侯氏曰:“只是鬼神,非诚也。经不曰鬼神,而曰:‘鬼神之为德,其盛矣乎!’鬼神之德,诚也。《易》曰:‘形而上者谓之道,形而下者谓之器。’鬼神亦器也,形而下者也,学者心得之可也。”接着又引“《语录》曰:‘侯氏解鬼神’”云云,显示朱熹在《语录》中有对侯氏意思相近的批评。[12](PP.195-196)可见,《或问》引“侯氏曰”时对侯师圣原话做了一定的删节,《纂疏》将其恢复原貌,使读者备见始末,更加容易理解朱熹当年去取的理由。故牟子才《中庸纂疏序》云:“至于《或问》,则取其评论诸子之说而附注之,是亦文公之意也。”[12](P.108)即是此意。

相比之下,朱熹在《论语、孟子集注》中几乎每章必引诸家之说,其结构是:经文之下,先是训诂字词,然后是朱熹对经文的阐释;然后是诸家之说,通常以○标示,所谓“某氏曰”;最后可能还会安排朱熹对诸家之说的分析总结,所谓“愚按”。而且,因为《论语、孟子集注》原文已经备载诸家之说,因此《论语或问》《孟子或问》的内容虽然也被赵顺孙大量编入《纂疏》,但其格式、字体与朱熹的《文集》《语录》及各位朱熹弟子的著作一样,同为双行小字夹注。这是赵顺孙处理《四书或问》时采取的不同办法。

(二)《纂疏》解释层次的构成

《四书纂疏》所蕴涵的诠释层次,大致分为三层:1.《章句集注》解释《四书》经文;2.朱熹《文集》《语录》《或问》、朱门弟子解释《章句集注》;3.赵顺孙的按语,即对上面两个层次的所有文本有所补充。《纂疏》的解释层次与此前面世的《四书》学著作相比,根本上提升了朱熹《章句集注》(乃至《或问》)在《四书》学著作中的地位。下举几例加以比较说明。

1.真德秀《四书集编》[13]

真德秀此书以“集”字入名,可见与《纂疏》一样,都是引用诸家、断以己意的编纂原则。其体例是,以《论语》经文分句出注,注文排成双行小字夹注,内容则先《章句集注》,后《或问》,最后附以己意。

2.蔡节《论语集说》[14]

蔡节,永嘉人,蔡幼学之子。此书于淳祐五年(1245)进呈。现存宋淳祐六年(1246)刻本,卷首镌有文学掾姜文龙跋文:“晦庵先生尝语门人曰:‘看《集注》熟了,更看《集义》,方始无疑。’又曰:‘不看《集义》,终是不浃洽。’永嘉蔡先生《集说》之作,自《集义》中来,本之明道、伊川二先生,参以晦庵《或问》。而于晦庵、南轩先生,尤得其骨髓。盖南轩学于五峰先生,又与晦庵相讲磨,故语说多精切。是书也,说虽博,而所会者约;文虽约,而所该者博,大有益于后学,遂请刊于湖頖。”[14](P.460)可见此书不是以《章句集注》为解释对象,而主要取材于朱熹《论语集义》《论语或问》。此书的编纂原则与《纂疏》大致一样,但将经文一律大字顶格,《章句集注》(“集曰”)退两格大字,蔡节自己的解释(“节谓”)同样退两格大字,但并不提行重起,遂与《章句集注》之文羼杂一起。最奇怪的是,蔡节引用的《论语集注》只取其中朱熹的注文,《章句集注》所引诸家之说(如“程子曰”“谢氏曰”)则酌情去取,有价值者排成双行小字夹注。这种做法实际上割裂了朱熹《章句集注》的原貌,不符合朱熹的本意。

3.蔡模《孟子集疏》[15]

蔡模(1188-1246),字仲觉,蔡沈之子。此书于淳祐六年(1246)蔡模去世时尚未脱稿。蔡模把《四书章句集注》排成双行小字,把“集疏”接续于《章句集注》之后,不另提行,仅以○标识“集疏曰”。“集疏”的内容也是引用朱熹的《或问》《文集》《语录》,乃至其弟子的著作,来发明经文或者《章句集注》。这种排法把朱子弟子乃至蔡模自己置于与朱熹并列的层次。

与以上三种南宋四书学著作相比,《四书纂疏》的独特性就非常明显了:赵顺孙谨守汉唐经学“疏不破注”的原则,坚持以《章句集注》羽翼经文,对于《章句集注》中简奥难通之处,先之以《或问》,因为《或问》是《章句集注》形成过程中的副产品,《章句集注》有着强烈的关联性;次之以朱熹《文集》,然后是《语录》,因为《文集》是书面成文的定说,而《语录》是一时问答之语,其权威性较《文集》稍差,但即便如此,《语录》仍排在所有亲传弟子的前面,这一顺序强调了“以朱解朱”“以朱补朱”“以朱正朱”努力用朱熹自己的作品来解释《章句集注》。

具体而言,赵顺孙将经文付之《章句集注》,在亲传弟子中,又根据(赵顺孙所理解的)重要程度排列,形成由近及远的解释顺序。赵顺孙本人的见解附于最后。此种层次安排形成了“筛选型”的次序:每一个层次就是一层筛子,筛去理解经文、理解《章句集注》的疑难问题,漏下来的疑难进入下一层筛子,经此数道筛选,到赵顺孙那里应该所存无几。故赵顺孙的“愚按”在《纂疏》中出现频率很低,这与蔡节《论语集说》中每条必有“节谓”形成了鲜明的反差。

总之,《纂疏》对朱熹一生心血之作《章句集注》的推崇达到了无以复加的地步,其在解释层次安排上的创新一经面世便受到普遍的欢迎。元人胡炳文《孟子通》、倪士毅《四书辑释》,明永乐年间编辑的《四书大全》,都沿袭了《纂疏》的体例:将经文、《章句集注》排成大字,朱熹《文集》《语录》、弟子之说排成双行小字夹注于《章句集注》注文之下。

三、结论

赵顺孙说:“子朱子《四书》注释,其意精密,其语简严,浑然犹经也。”又将自己编写《纂疏》的工作与孔颖达、贾公彦相比:“架屋下之屋,强陪于颖达、公彦之后。”[4](P.1) 赵顺孙把《章句集注》的全文完全独立出来,成为直接面向经文的唯一解释层次,凸显了《章句集注》在朱子学体系中的核心地位,而朱子后学的解释只能直接解释《章句集注》,这就让人联系到《大学》的情形,朱熹虽然将《大学》厘定为 “孔子之言、曾子述之”的“经一章”和解释“经一章”的“传十章”,但“传十章”也被视为经典正文,在赵顺孙看来,《章句集注》相当于《大学》经文的“传十章”,而《纂疏》相当于后儒的注疏。这体现了赵顺孙企图将《章句集注》升格为经的努力。当然,在赵顺孙所处的南宋晚期,《四书》和朱熹的《章句集注》都获得“经”的地位,仍然是遥不可及的事情,但赵氏模仿经传注疏的体例编写《纂疏》可视为朝着这一方向的努力。在赵顺孙之后,《章句集注》“浑然犹经”的观点迅速传播开来,在元代得到普遍的接受。[16](P.302)

赵顺孙不仅大力推崇《章句集注》,而且高度重视整理、总结朱熹亲传弟子及再传、三传弟子的著作。至于《章句集注》之外的朱熹著作、朱熹亲传弟子的著作,即便其内容是直接指向《四书》经文的,赵顺孙仍然排成双行小字附注于《章句集注》之下,成为“注脚之注脚”。而在《大学纂疏》《中庸纂疏》中,赵氏甚至把解释《章句集注》的《或问》也作为“疏”的对象,衍生出“注脚之注脚之注脚”,显示出朱子学文献自朱熹去世后层叠积累的趋势,反映了理宗朝全社会的尊朱、崇朱、述朱气氛。

但是问题的要害尚不在于“尊朱”,而在于所“尊”之“朱”,是朱熹的“朱子之学”,还是“朱子学”。朱熹亲传弟子陈埴说:“志曰:善问者如攻坚木,善待问者如撞钟。朋友讲习不可以无问也,问则不可以无复。”*陈埴《木钟集题词》,《文渊阁四库全书》703册,第554页。“善问者如攻坚木,善待问者如撞钟”出自《礼记·学记》。为此他编写了《木钟集》,记录自己与弟子讲论学问的内容。在陈埴的时代,他所孜孜不倦传播的是“朱子之学”。而到了《纂疏》时代,赵顺孙努力构建一个更加庞大的学术体系,这个体系的核心与灵魂是朱熹之学,朱熹亲传弟子对朱熹之学的解释成为这一核心的外围,他们不但能够补充、完善朱熹之学,而且可以“重复”朱熹之学,成为朱熹之学在历史过程中的“回声”。赵顺孙在编辑《纂疏》时,没有删去那些意思明显雷同的弟子之说,使得读者产生一种“人同此心,心同此理”的感觉,从而坚定了对朱子之学的信仰。回到陈埴“木钟”的比喻,如果说朱熹是一口钟,朱熹弟子就是撞钟的钟杵,朱子之学就是撞钟的钟声,后朱熹时代的朱门弟子,各自单独传道,竭力模仿朱熹的钟声。然而,朱熹的亲传弟子散处各地,他们向朱熹致敬的钟声是零星的、歧异的。为此,赵顺孙营造了《四书纂疏》这一历史的隧道,在这个隧道中,朱熹生前的钟声、朱熹亲传弟子的钟声,在未来的历史中获得巨大的回响,此起彼和,经久不衰。《纂疏》中那些重复的弟子之说,就是赵顺孙心目中朱子学“历史的回声”。

不过,历史的发展与《四书纂疏》的设计思想相反,对《四书》经文、对朱子之学的每一次解释,都会产生新的术语、新的错误、新的分歧。从程颐开始,“增字解经”成为常态,因为不增字,就不能把理学的观念与原始儒家经典对接。二程所增的这些字,又成为朱熹的解释对象。朱熹说:“《大学》一书,有正经,有注解,有《或问》。看来看去,不用《或问》,只看注解便了;久之,又只看正经便了。”[5](卷14,P.257)朱熹的理想是,通过《或问》理解《章句集注》,通过《章句集注》达到经文本旨,完成一个由博返约的认知过程。但事实正相反,朱熹说:“某作《或问》,恐人有疑,所以设此,要他通晓。而今学者未有疑,却反被这个生出疑。”[5](卷14,P.258)《或问》固然羽翼了《章句集注》,但《或问》本身却衍生了新的疑问,导致《四书》学解释著作在朱熹去世后迅速积累。无独有偶,洪天锡为《纂疏》所撰序文中也引用了朱熹“《大学》一书,有正经,有注解……”这段话,并接着说:“此文公吃紧教人处也,仆于《集注纂疏》亦云。”[6](P.3)洪天锡希望《纂疏》能够成为《四书》学文献不断积累的历史的终结者,然而元人胡炳文对《纂疏》中赵顺孙的“愚按”深为不满,亦不满于赵顺孙的编纂体例,故编《四书通》以辟之,事实上却延续着宋元朱子学“博而不返”的历史悖论。*胡炳文《四书通凡例》,《文渊阁四库全书》203册,第4页。所论赵氏之失见《论语纂疏》卷十,第488页。正如朱鸿林指出的,从晚宋开始,治朱子学的主要趋向是增益丰富朱子之言,而不是精简要约朱子之言,而且多数学者的功夫,都是花在朱子《四书集注》的集释上,其典型就是真德秀的《四书集编》和赵顺孙《四书纂疏》,只不过到了元代变本加厉,而且性质渐渐有所不同。[17](PP.136-137)赵顺孙的历史地位及其流弊于此可以概见矣。

[1]黄溍:《黄溍全集》,天津:天津古籍出版社,2008年。

[2]马一浮:《四书纂疏札记跋》(1925年),《马一浮全集》第二册(上)《文集》,杭州:浙江古籍出版社,2013年。

[3]黄珅:《前言》,《大学纂疏 中庸纂疏》,上海:华东师范大学出版社,1992年。

[4]赵顺孙:《四书纂疏序》,《大学纂疏 中庸纂疏》,上海:华东师范大学出版社,1992年。

[5]黎靖德:《朱子语类》,北京:中华书局,1986年。

[6]洪天锡:《四书纂疏序》,《大学纂疏 中庸纂疏》,上海:华东师范大学出版社,1992年。

[7]胡炳文:《四书通凡例》,景印文渊阁四库全书第203册,台北:台湾商务印书馆,1986年。

[8]赵顺孙:《四书纂疏》卷首《四书纂疏引书总目》,景印文渊阁四库全书第201册,台北:台湾商务印书馆,1986年。

[9]赵顺孙:《四书纂疏·论语纂疏》卷二,景印文渊阁四库全书第201册,台北:台湾商务印书馆,1986年。

[10]朱熹:《四书章句集注》,北京:中华书局,1983年。

[11]邱汉生:《四书集注简论》,北京:中国社会科学出版社,1980年。

[12]赵顺孙:《大学纂疏 中庸纂疏》,上海:华东师范大学出版社,1992年。

[13]真德秀:《四书集编》,通志堂经解本,扬州:江苏广陵古籍刻印社,1996年。

[14]蔡节:《论语集说》,通志堂经解本,扬州:江苏广陵古籍刻印社,1996年。

[15]蔡模:《孟子集疏》,通志堂经解本,扬州:江苏广陵古籍刻印社,1996年。

[16]周春健:《元代四书学研究》,上海:华东师范大学出版社,2008年。

[17]朱鸿林:《丘濬〈朱子学的〉与宋元明初朱子学的相关问题》,《中国近世儒学实质的思辨与习学》,北京:北京大学出版社,2005年。

ADiscussiononZhaoShunsun’sSiShuZuanShu

WANG Yu

(Institute of Philosophy, Zhejiang Academy of Social Sciences, Hangzhou 310007, China)

Zhao Shunsun’sSiShuZuanShu, a writing aboutFourBooksin the later period of Southern Song Dynasty, did not interpret directly chapters inFourBooks. Instead,FourBookswas interpreted by Zhu Xi’sFourBooksChaptersAnnotations, which is in turn interpreted by Zhu Xi’s other works and writings by his disciples. As a result,FourBooksChaptersAnnotationshas gradually developed into a classic in some sense, which set an example for works onFourBooksin the following Yuan and Ming dynasties. Moreover, the book has great historical values as it retained a lot of chapters of scholars of Zhuism during the period from Zhu Xi to Baoyou Reign of Emperor Li in the Southern Song Dynasty. Hence, Ma Yifu praised it as the threshold and tool to study Zhu Xi’s interpretation uponFourBooks.

FourBooks; Zhu Xi; Zhuism; Zhao Shunsun; Ma Yifu

2017-08-11

国家哲学社会科学研究基金重大项目“‘群经统类’的文献整理与宋明儒学研究”(13&ZD061)的研究成果。

王宇,浙江省社会科学院哲学研究所研究员。

B244.7

A

1674-2338(2017)05-0020-07

10.3969/j.issn.1674-2338.2017.05.003

(责任编辑:沈松华)

——一种可能的阐发途径