供不应求的器官捐献

沈寅飞

大量病人都是插着管子、用着呼吸机来进行器官捐献评估,评估完成后再选择要捐献的器官。一个脑死亡病人完成捐献一般要一周左右,器官在此期间内可能会有感染,许多器官就这样被浪费了

9月27日,离国庆长假还有三天,江苏省无锡市人民医院肺部诊疗中心的床位依然十分紧张,因为里面的大多数病人已经离不开医院,需要在这里维系生命。

众多病人当中,齐建军应该是最高兴的一个。几天前,他将医院旁边租住了近半年的出租房退掉,再次住进了医院的普通病房。他要做一次全面检查,如果各项指标合格,他就可以回南通的老家跟家人团聚过节了。

68岁的齐建军6个月前在无锡市人民医院接受了右侧单肺移植手术。如今气色红润、声音洪亮的他,主动撩起衣服向《方圆》记者展示了胸腔旁几十厘米长的镰刀形刀疤。

没事干的时候,齐建军喜欢在病房外的楼道里溜达,他在休息区里见到几天前刚做完肺移植的病友刘向东。“怎么样,现在能站起来了吗?嗯,不要怕疼,要多锻炼……”齐建军说。刘向东用一只手拉下口罩,另一只手抚着胸口,弱弱地发声,“还不能下地,疼”。

相比于病房内依靠呼吸机苦苦等待肺源的其他病友,齐建军、刘向东知足地称自己是幸运儿,等到了供肺,成功地接受了移植手术,虽然后期还需要面对可能的排异反应以及各种并发症等难题,但是他们终于可以大口呼吸了。

近年来,随着医疗技术的不断发展,器官捐献造就了几十万病人通向新生的新道路,不过,因为器官捐献数量的稀少,只有一部分人能通过这条道路,成就新生。

“活着真好”

齊建军是一个开朗的人,还没等记者问他,自己就开始讲述之前的经历。他说自己年轻的时候当过兵,转业后成了一名公务员。在退休前,不抽烟不喝酒的他身体特别棒,几乎都没有得过什么小毛病,然而,2012年,因为持续的胸闷气短,他到医院检查后发现患有肺部纤维化。

从没担心自己得病,但病还是来了。齐建军辗转到江苏南通、上海等地的大医院治疗,都不奏效。随着肺部纤维化程度的加重,齐建军经常需要依赖呼吸机入睡,否则就会被憋醒,平时走路也越来越费劲。医生甚至告诉齐建军,他剩余的生命保守估计只有两年了。

齐建军有一儿一女,都已经成家立业。眼看父亲被疾病折磨,儿子在网上搜索治疗方法,最后的结论只有一个——换肺。2017年3月,儿女特意请了假一起陪齐建军去无锡检查。当时他就觉得有些奇怪,这次为什么不去上海了,偏偏跑到无锡做个评估。路上,儿子才说出此次来无锡的目的,他们准备给他换肺。

没有思想准备的齐建军听到了儿女的主意,心里自然是“咯噔”一下,他心里是有些害怕的。切除自己的肺,用别人的肺让自己活下去,至少在此之前齐建军从没有想过这个问题。齐建军的老伴也表示不同意,“这可是大手术,万一在手术台上下不来……”

3月15日,齐建军来到无锡市人民医院肺部诊疗中心做评估。在医院的楼道里,齐建军看到扶着墙吃力走动着的病友,看到ICU内奄奄一息的病友,也看到接受了肺移植后正在锻炼的病友。“这些人不就是我未来一段时期的写照吗?”齐建军想。

不久后,医院的评估出来了,齐建军属于中度肺纤维化,身体其他各项指数符合做肺移植的条件,目前需要等待合适的肺源。10天后,齐建军下了决心,住进了普通病房,他们准备了30万元的前期费用,如果有符合他的肺源,他就会被立刻安排手术。医生说,齐建军属于A型血,配型成功率相对较高,但是否能获得肺源仍然需要机遇,少则半个月,长则数年。

幸运的是,4月5日,医生就通知齐建军,有一个来自北京的肺源与他正好吻合,可以为他进行肺移植手术。齐建军立即决定做手术。

手术完以后,齐建军从ICU搬到普通病房,随后又在医院旁边的小区内租房以便检查。想想半年来的经历,尤其是想到那些没有等到肺源的或者是换肺之后并发症死亡的,齐建军从心底感叹,“活着真好”。

人体器官捐献供少需多

正如齐建军所说,成功进行换肺手术是“祖上烧高香”了。而且,齐建军术后在药物的调节下几乎没有并发症。

按照国内器官捐献中的双盲原则,捐赠器官和受赠器官的双方应互不知晓对方信息。齐建军千方百计才打听到,他的肺源来自北京,一名34岁的男子在工地施工时意外坠亡,其家属同意捐献器官,于是就有了这个质量较好的新鲜肺源,这个肺源分别移植给了两个人,其中一个就是他。

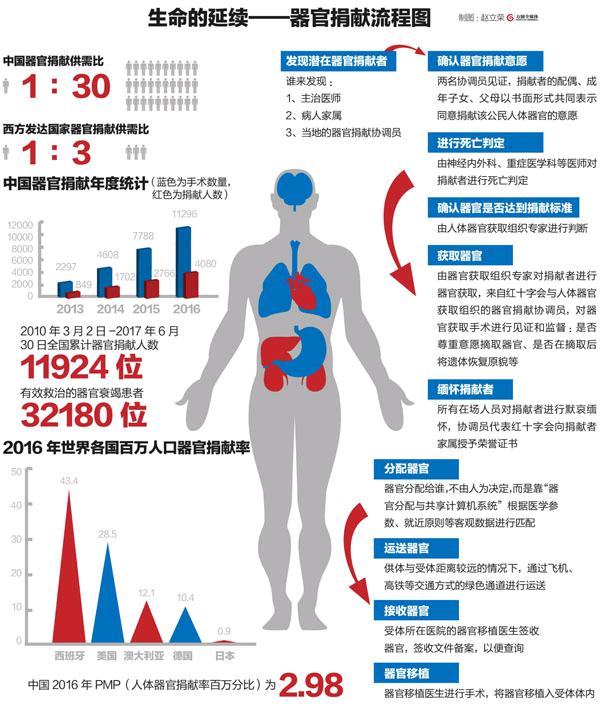

的确,齐建军是幸运的。《方圆》记者了解到,中国每年约有30万患者因器官功能衰竭等待器官移植,而每年器官移植手术仅为1万余例,绝大多数病人都没能等到器官。

“我国器官捐献的挑战之一在于供体短缺。”全国人大代表、无锡市人民医院副院长陈静瑜接受《方圆》记者采访时说,从医院的ICU到普通病房,从医院周边两小时车程范围到全国各地,到处都有在无锡人民医院登记排队换肺的患者。

同时,器官捐献毕竟涉及人体器官,受传统观念影响,人们容易排斥。无锡市人民医院劝捐办公室工作人员蔡永锋说,许多人死后,其家属都希望死者能保留全尸,没有任何残缺,而且社会舆论有时对器官捐献也并不友善,认为器官捐献有违人伦。因此,欲捐又止、捐后反悔的个案常有发生。

2013年2月,江西省大余县农民何良才3岁的儿子因肾衰竭离世。经过激烈的思想斗争,何良才捐献了儿子的眼角膜,结果引来许多同村的村民指责“拿儿子的身体卖钱”,非议让何良才痛苦不堪。

2016年年底,北京一位老人决定自己死后进行器官捐献,却引发了家庭意见不合。他的大儿子表示,曾听说医生在摘取遗体器官后,不会对遗体做出修复处理,他感到无法接受。女儿则担心老人的器官捐献后,被人作为牟利的工具,而不是去帮助最应得到帮助的人。endprint

无论传统观念和社会舆论对器官捐献有多少误解,事实上,器官捐献早已形成了医疗系统内的一项必不可少的工作。

记者了解到,整个器官捐献需要一系列严密的流程。首先是发现并上报潜在的捐献者。捐献者必须已经通过死亡判定;然后,专业人员会评估其器官是否可以用于移植。上述两个条件都符合要求后,捐献者家属与医院签署一系列法律文件,确定器官捐献意愿。随后,医院要召开一个伦理委员会,等伦理委员会表决通过后,OPO(器官获取组织)团队中的工作者才可以协调相应的手术安排及器官维护。

蔡永锋告诉记者,在实践中,如果某人自己登记捐献器官,也必须获得直系亲属的签字同意,只要直系亲属中有一人不同意,就不能捐献。在这些要求下,本来就为数不多的潜在器官捐献者中,最后能顺利达成捐献的不足十分之一。“我们当然希望更多人捐献器官,但是也尊重捐献者和家属的任何决定。”蔡永锋说。

获取器官如同西天取经

在器官捐献领域有句达成共识的话:“有了优质供体才有移植,有了移植才有新生命。”然而,捐献器官的获取和转运又是争分夺秒的过程。

2015年3月全国“两会”时,陈静瑜提交建议:在民航、高铁、高速公路等部门开辟器官转运绿色通道,进一步扩大公民器官捐献利用率,推动器官移植事业与国际接轨。经过一年多努力,2016年5月6日,民航局等6部门联合发布了《关于建立人体捐献器官专用绿色通道的通知》。自此,中国终于有了器官转运绿色通道机制。

对所有器官获取组织来说,器官捐献的消息就是命令,没有假期,没有休息。器官获取组织要时刻做好准备,无论刮风下雨、逢年过节。陈静瑜介绍,在他所在的供肺获取团队中,有一名医生2016年的飞行记录是飞行110次、186小时,共计125606公里。

无锡市人民医院器官捐献与移植管理办公室副主任胡春晓介绍,“有人愿意捐献器官仅仅是一个开始,剩下的每个步骤都在与时间赛跑”。捐献器官都有一定的“保鲜度”,一般来说,心脏为4-6小时,肝脏为8-10小时,肺脏为10-12小时,肾脏为24小时,这就意味着,在有限时间内必须完成器官获取、转运、植入等一系列工作,否则器官受损,很有可能导致无法完成移植手术,即使植入,也对受者将有较大风险。

目前,国内的器官获取组织人员可以通过中国人体器官分配与共享计算机系统输入捐献者的信息,寻求器官的“受者”,这是与国际接轨的器官匹配系统,登记了全国等待器官移植病人的名单,根据等待者血型、排队顺序、医疗紧急度、所在地区等因素自动打分进行系统匹配。一旦匹配成功,器官获取组织就马不停蹄地赶往器官所在地。

然而整个获取工作并非想象的那么顺利,让陈静瑜以及他的取肺团队在取肺过程中非常惋惜的事情也时有发生。

8月9日,陈静瑜等人得知在重庆某医院有位年轻患者脑死亡可以捐献肺源,他们立即启动获取程序,计划乘坐晚上6点起飞的从无锡到重庆的飞机,加紧评估供肺及器官维护,届时再和其他省市赶来的心肝肾团队联合获取器官。

然而,由于无锡流控及天气原因,器官获取组织在机场苦等6个小时,直到凌晨才被告知航班取消,直到第二天中午,才搭上另一班飞机,飞往重庆。陈静瑜等人下飞机后打车趕往该医院,但因为浪费的时间太多,供肺已经水肿,只得放弃。同一天,陈静瑜得到消息,无锡市人民医院的另一个器官获取组织在北京获取的供肺也因为肺水肿而不得不放弃了。

陈静瑜表示,器官获取时间的紧张,其中一个重要原因是器官捐献评估只能在病人死亡之后或者将死之时进行。许多病人插着管子、用着呼吸机来进行器官捐献评估,评估完成后再选择要捐献的器官。一个脑死亡病人完成捐献一般要一周左右,器官在此期间内可能会有感染,许多器官就这样被浪费了。

后来,一位等待肺源的家属给陈静瑜发来的短信让他感到痛心,这位家属的舅舅因为没能等到肺源去世了,但仍然感谢陈静瑜以及他的团队之前做的努力。那一天,陈静瑜写下长微博《取个供肺如同西天取经》,文字中透露着无奈与感伤。

器官移植医疗资源依旧短缺

9月27日,《方圆》记者在无锡市人民医院见到陈静瑜时得知,那日凌晨1点,他刚结束一台双肺移植手术,早上8点又开始了另一台普通胸外科手术,午后有一个课题研讨,晚上已经排上了一台双肺移植手术。当时,晚上的供肺正在获取当中,只有下午有一个空隙可以接受采访。

国庆假期的第一天,陈静瑜也没有休息,又做了一台双肺移植手术,在国庆假期里,陈静瑜总共做了四台肺移植手术。

陈静瑜感慨:“记得10多年前,我在加拿大进修学习的时候,星期天有位外科医生值班连续做了两台肺移植手术,而此时又接到电话需要他做第三台肺移植,他感到很疲劳了,所以他打电话给另外的胸外科医生希望他来帮忙。我在边上听到他俩的通话,对方带着孩子正在外边游玩说我不能赶过来,祝你好运,继续干吧。如果此事发生在国内,这位医生必定会马上赶回医院参与抢救,这就是国内外医生的区别吧。”

2016年,全国共有204例肺移植,陈静瑜团队完成了136例,无锡人民医院成为全球第二大肺移植中心。从2002年9月28日完成第一例肺移植,十几年间,陈静瑜完成了600多例肺移植。可以说,中国有七成肺移植手术,全压在了陈静瑜和他的团队身上。

为了推广肺移植技术,近年来,陈静瑜和他的团队先后到北京、广州、南京、杭州等多个城市的三甲医院帮助开展肺移植,他们曾经在28小时内辗转江苏、河南、贵州的六个城市,终于和遵义医学院附属医院肺移植团队合作成功完成了贵州省第一例双肺移植。

2017年全国“两会”期间,陈静瑜除了履行全国人大代表的职责,还办了一件“大事”,即加盟中日友好医院。此前,很多身在北方的患者由于无法赶到无锡,延误治疗,有些患者甚至在南下的路上便去世了,这让陈静瑜感到痛心。他坦言,自己的第一次创业是做了胸外科医生,进行了第一例肺移植手术,而加盟中日友好医院是第二次创业,希望北方的患者能在中日友好医院及时得到救治。endprint

让陈静瑜感到欣慰的是,如今器官转运绿色通道极大提高了器官的利用率,他多年来在全国推广肺移植的作用已经显现。以前来无锡进修学习肺移植的全国各地的外科医生成了业内行家,和肝移植一样,许多医生都能评估供肺、标准化管理供肺、标准化获取,这些在西方是难以做到的。

然而,器官移植领域内的技术型专家依旧短缺。“现在(能做器官移植的)医生仍然太少了。全国像陈静瑜这样能做肺移植的医生,名字我都能数出来有多少个。”全国政协委员、中国人体器官捐献与移植委员会主任委员黄洁夫说。2017年5月,国家卫计委最新公布了可以做器官移植手术医院的名单,一共173家,而美国虽然人口只有中国的四分之一,可以做器官移植的医院却有近300家。

移植后的费用可能比手术的费用还高

可喜的是,近两年,随着器官捐献绿色通道的建立,国内器官捐献工作取得了显著的成绩。官方数据显示,2016年公民完成捐献4080例,捐献大器官11296个,较2015年提高近50%,年捐献数量位居世界第二,仅次于美国。

不过,黄洁夫却向媒体透露了一个颇为尴尬的事实:中国2016年捐献的心肺器官存在大量浪费。“2016年我国进行了4000多例的器官移植手术,保守估计可以做几千例肺移植手术。然而去年心脏移植368例,肺移植的手术仅204例,大量的心肺器官被浪费了。”

与之相应的一个客观的事实是,接受器官移植绝非一般的家庭能够负担。2017年2月,41岁的湖北尘肺病人、矿工刘启勇躺在巴东县医院的病床上,双肺已大部分不能工作,鉴于病情严重,上海同济医院的医生曾建议他尽快进行肺移植手术。但刘启勇又得知,肺移植需要40多万元的医药费。这让他已债台高筑的家庭再次陷入深渊,他的老乡在网上发布倡议书,為他四处募捐。

比刘启勇幸运的陕西籍尘肺病人任能平能实现肺移植手术,则完全依靠公益组织和陈静瑜肺移植团队完成了发起的公益肺移植手术。公益人士为任能平捐赠了40万元的手术费用,其余的20万元费用由陈静瑜通过微博筹集。

陈静瑜表示,病人及其家属的当务之急是要对肺移植有足够的认识,能接受移植风险,否则有可能人财两空。另外,目前肺移植许多省市没有纳入医保,病人必须有经济能力。尤其不希望病人家属告诉他要卖了房来做移植手术,因为术后的费用可能比移植手术的费用更高。

比如,中国第一例“开胸验肺”的尘肺病人张海超,曾在微博上记录下自己术后用药的花费:“肺移植术后需连续服用三个月抗病毒药物更昔洛韦,此药价格让人咂舌,每盒价格为15700元,每月一盒,三个月即为47100元,加上服用排异药和复查费,每月费用将在25000元左右。”据记者了解,张海超的花费比一般肺移植病人多。一般肺移植病人术后服用抗排异药每年支出在8万元左右,以后还会逐渐减少。

除此之外,“许多患者和家属存在错误观念,到最后无法救治时才接受肺移植。国外患者是为了改善生活质量进行肺移植,譬如肺纤维化病人估测存活两年就评估排队等肺源,而国内许多患者因为对肺移植不了解、害怕,往往濒死时才来博一下,有的预计生存只剩一个月甚至几天时间才来。”陈静瑜说,那种情况下,面对病人及家属的恳切请求,他和团队只能尽最大努力,“如果我们放弃,那病人就彻底终止了,我们不能放弃病人,但是我也不是神”。endprint