营建人本多元的城市空间尺度

——从我国传统城市尺度到当前巨尺度问题的思考

唐 珊 何 斌

营建人本多元的城市空间尺度

——从我国传统城市尺度到当前巨尺度问题的思考

唐 珊 何 斌

我国城市布局的宽马路、大街区模式导致了城市空间尺度巨大、不宜居的问题。以天地、人、数等尺度概念为依据,分析总结中国古代造城的尺度控制方式,解读当前我国城市宏观尺度失序、街区尺度大、用地单元封闭等问题,并揭示其深层本质原因。提出的解决之道是将“以大为美”的偏好转变为人本体验的价值取向,营建多元城市空间尺度,从管控城市宏观尺度、建设人文尺度街区、重塑人性化公共空间、建立支持小尺度街区的规范和管理体系等方面改善巨尺度问题。

城市空间尺度 | 街区尺度 | 人本体验 | 多元尺度 | 小街区

0 引言

人们对汽车时代的向往,早已投射在了城市建设的理念上,许多城市拓宽了道路,增设了大型交通设施,导致城市空间尺度扩大,慢行空间受到挤压。长久以来,我国城市建设的主要目标是空间形象,追求“高”、“大”、“气派”,“城市建设沉迷于形式”,有学者批评这种喜好是“帝国主义审美”,求大尚高的想法究竟是历史上一脉相承的观念,抑或是一种独特的文化偏好?

当前城市空间尺度大的问题早已成为学界的共识,已有许多学者研究了小街区尺度的优点,探讨了适宜的街区尺度。2016年初发布的《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(以下简称“《意见》”)提出“原则上不再建设封闭住宅小区”、“树立‘窄马路、密路网’的城市道路布局”[1],把城市空间尺度问题提到了前所未有的高度,也引发了民众的高度关注和激烈讨论[2]。《意见》明确了我国城市建设小街区密路网,“街区制”的发展方向,无疑将极大地促进我国城市空间巨尺度问题的解决。

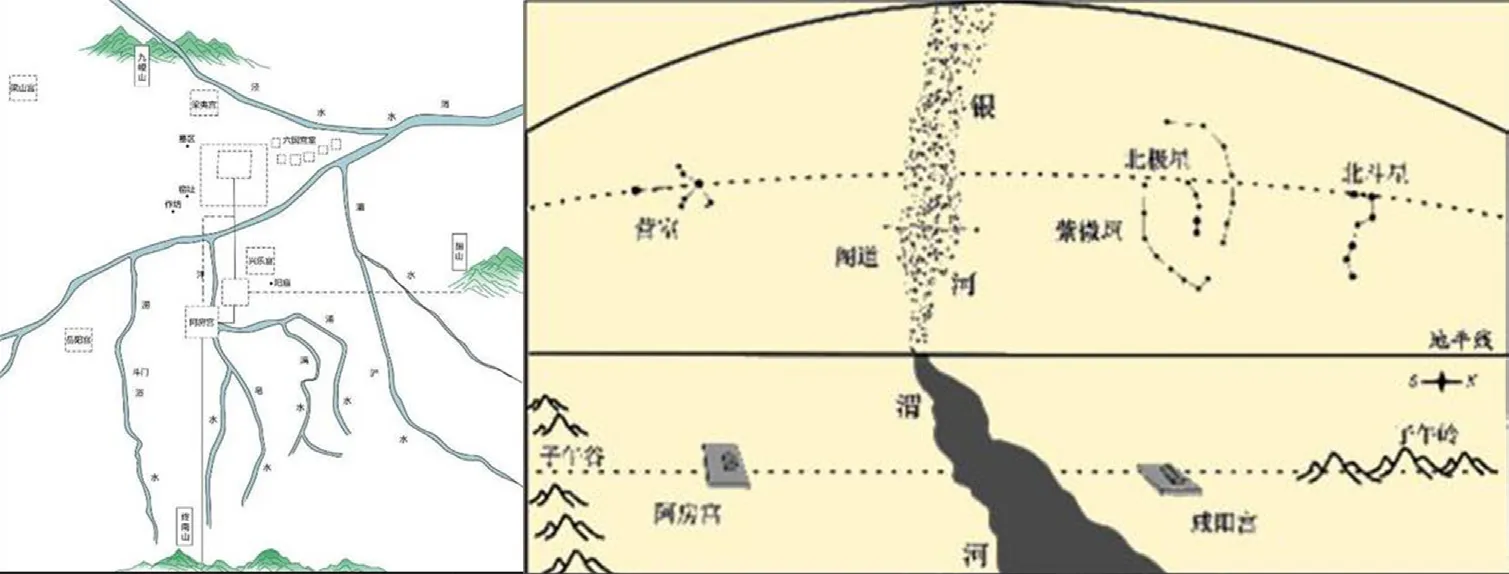

图1 秦城池布局象天设都示意图

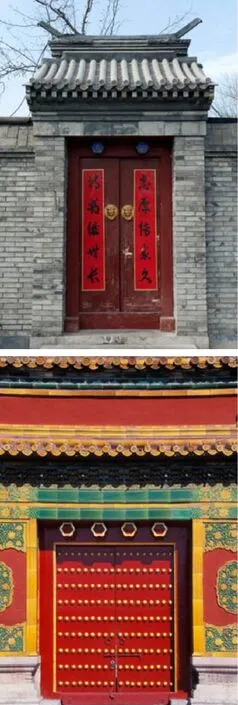

图2 “威权”尺度的紫禁城

图3 宜人尺度的福州三坊七巷

过去对大尺度问题历史和成因的认识往往不够深刻,提出的措施也难以施行,导致这一问题在实践中一直难以矫正。本文以更宽广的视角,从历史到现代,分析中国古代城市尺度控制方式和特征,解读当前巨尺度的问题和深层根源,并提出转变“以大为美”的价值观,以及一系列建设人本多元城市空间尺度的实施策略。

1 我国传统城市的人本多元尺度特征

中国传统城市的尺度特征可概括为“天地(象天法地,山水轴线)、人(建筑、道路、里坊)、数(尺度的文化、模数)”3个方面。这些特征使我国古代城市空间呈现出多尺度的特色,既有古都的宏伟壮观,也有小城、小镇的亲切宜人;既有城市轴线的气派恢弘,也有紧密街巷的人文活力。

1.1 “天、地”的尺度

我国古代城市营建有着浪漫色彩,宏观布局讲究象天法地,城市尺度呈现“天、地”的特征,如秦咸阳城和汉长安城。据《三辅黄图》记载秦咸阳布局规划中,渭河象征天上的银河,咸阳宫象征天极,并以其为中心,各宫殿环列周围(图1)。咸阳宫与阿房宫的相互关系则完全仿照天空中的星相格局,渭河象征天汉,咸阳宫象征天极,阿房宫象征营室星,分布在渭河两岸[3]。

古代城市总体布局还强调与“地”——宏观山水格局相呼应,追求“倚山向阳、山水环绕”的风水布局。这一城市建设思想可以从历代古都的布局得到印证。如洛阳周王城中轴线,南对伊川境内九皋山三突仙角峰,北照黄河北岸太行山脉最向南的突出部位,南北中轴线长达200余公里,与经度子午线相重合[4]。

这两种城市总体布局呈现的是人化后的“天”和人化后的“地”的巨大尺度,它们超越了人的尺度,对确定城市的总体空间框架起到决定性作用。

1.2 人的尺度

古代城市中人的尺度表征为4种:威权、里坊、街巷和马车的尺度。所谓威权尺度,是通过巨尺度来显示皇权的威严。这正是古代宫殿和官府比一般的民用建筑尺度要大,城市轴线大街都采用超宽尺度的原因。据考古实测,唐长安城街道以朱雀街最宽,约为150 m。其余的南北向街道为20—108 m[5]。这些宽阔的大街超出了实际的交通需求,其目的在于彰显封建威权(图2)。

为了有效地管治城市居民,古代创立了“里坊制”,并以此作为住区的基本单位、城市的基本单元。环绕里坊设坊墙,形成相对封闭的居住空间。虽然随着商品经济的发展,北宋后期坊墙被推倒,但居住区的这种组织形式没有改变,形成了开敞式的“坊巷制”。里坊通常尺度大、数量少,便于统治者管理。如唐长安城共划分出108座里坊,大小从580×530 m到1 100×800 m不等,坊内按照居民生活需求和人体尺度设十字街、十字巷,划为16个小区[5]。由此可见里坊实际上是由大尺度的边界(里坊)和宜人尺度的内部空间(街巷)所构成(图3)。

尽管交通工具在不断演变,古代城市主干道和现在一样,其宽度都是以交通工具的宽度来定义的。早在春秋战国,《周礼·考工记》记载“方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨”,其中“九轨”指的是九条马车的宽度。城市道路宽度以马车的宽度为基本的度量单位,这与我们现在通常说的“车道”概念类似。

1.3 数

图4 礼制影响下的不同建筑尺度和形制

传统城市空间尺度受到“礼制”思想的深远影响,尺度赋予了尊卑、等级、秩序等伦理内涵。这种文化及制度约束的城市尺度标准渗透到城市空间、建筑形制乃至细节中(图4)。中国传统尺度还被赋予了文化内涵,不同的尺寸有着不同的文化含义,如鲁班尺上的数字就代表了8种不同的“吉”和“凶”。

古代城市建设讲究灵活运用模数进行规划。如唐长安城规划中的模数应用被传播成为东亚城市建设的模型,日本都城建设皆以此为范本[6]。模数的应用有着以人为本、多尺度灵活组合的特点。比如风水形势说“百尺为形,千尺为势”,这“千尺”(约300 m)的尺度是愉悦的步行距离,“百尺(约30 m)”大致为院落基本控制尺度。

1.4 人本多元的空间尺度

传统的“天地”尺度实际上是宏观山水格局的尺度,是古代城市谋划总体城市格局与自然山水和谐共融的大尺度布局。“人”的特征中,封建威权尺度空间成为了城市礼仪性的精神空间,交通工具(马车)尺度的城市空间占比较小(且马车尺度和人的尺度差距不大),城市空间尺度的主体是人行走和感官的尺度。而“数”作为古代城市营建规制与范式,则是一种人本尺度的文化投射。因此,我国古代城市的尺度是以人本尺度为主体,多元尺度共存为特征的。

2 我国城市当前的巨尺度问题

2.1 宏观尺度失序

过去30多年来我国城市快速扩张,城市管理者追求大尺度、高建筑,并以此作为政绩;市场部门则以快速扩张实现短期经济效益为目标而青睐快速盈利的大项目。许多城市用地增长无序蔓延,出现了城市“摊大饼”的现象,导致城市规模过大、城市空间格局秩序混乱,破坏了自然山水和区域生态安全的格局。如古都长安城自隋唐后形成了“倚塬面山、八水环绕、六坡横亘”宏观山水格局,却在过去几十年快速城市化过程中不断被破碎和蚕食。

2.2 城市街区尺度巨大

城市街区是由城市道路、街道或自然边界要素所围合界定的城市建设用地及公共空间网络的基本组织单元,它也是城市尺度的基本单元。过去城市建设以机动交通设施为先导,形成了大街区、宽道路的城市空间布局模式。在北上广深等一线城市中,城市干道间距为1 000—1 500 m,支路网围合的街区为300—500 m,住宅街区规模一般在十几公顷左右。

相比之下,西方城市从古至今街区尺度总体变化不大,为70—150 m见方[7],显得亲切宜人。即便是20世纪以来现代技术不断发展、高层建筑大量建造、汽车普遍使用,大部分城市中心仍然维持了小街区尺度的传统。根据黄烨勍等对国外90个大城市中心区街区尺度的统计研究,有89%的街区边长大小为50—100 m[8]。

由此可见,我国城市街区尺度是西方街区尺度的3—5倍。大街区自然衍生出大体量建筑和宽广的道路。大尺度问题导致我们的城市出现交通拥堵、城市特色消退等一系列的问题,以及在宜居性、多样性和公共空间活力等方面的不足。

2.3 封闭的用地单元

封闭的用地单元是目前城市建设的普遍模式,出于心理习惯、安全和管理的考虑,小区、学校、企业都用围墙封闭起来。封闭则意味着隔离,不能穿行于建筑之间,只能环绕街区到达临近的建筑,人体验到的城市尺度不是建筑的尺度而是整个街区的尺度。这一封闭的空间模式往往导致人们只关注内部空间而忽视外部空间,造成城市公共空间的消极化。

3 我国城市尺度问题的本质

3.1 速度与效率取代了生活交往

尺度大的原因之一是为追求速度和效率。这种对交通效率和生产效率的追求强调了城市空间是作为经济生产的场所,而非人们生活交往的场所。汽车是速度的代表,为了达到效率的需求必须要有更宽广的道路,除了交通设施必须够大以外,标志和告示牌都必须足够大,才能抓住坐在车上的人的眼球(图5)。令人遗憾的是,历史经验证明这种试图通过扩宽道路增加通行效率的努力在大部分情况下都是失败的,往往吸引来更多的车辆而更加拥堵。

图5 某城市宽广的大道

“速度”的另一个表征是开发建设的速度,小街区模式需要更多的基础设施建设资金、管理人力和时间成本的投入,而只有大街区、大地块才能满足快速发展的需要。

3.2 “虚荣”的追求

尺度大的原因之二是为“虚荣”。沙里宁说“让我看看你的城市,我就能说出这个城市的居民在文化上追求的是什么”,城市的建设发展流露出城市的精神追求。“大”是当前我国城市建设所追求的主题,以大为美、追求形象的价值取向导致了城市空间尺度严重失衡。这种价值观下的城市尺度并不是出于城市发展的实际需要,而是利用大尺度表达一种英雄主义气概(图6),展示城市建设的“丰功伟绩”,属于一种炫耀式的虚荣。

也有城市采用宏伟的大轴线、逐级而上的空间序列,营造令人仰视和尊从的氛围,通过超大的尺度来展现一种“威严”。在许多经济并不发达的中小城市里,都能看到大轴线,大广场和高大肃穆的政府大楼,它们在努力营造气派和威严的城市意向。

3.3 传统习惯及安全的顾虑

尺度大的原因之三是传统习惯。从古代的里坊到公有制时代的大院,再到改革开放后的居住小区,国人向来习惯于大社区的居住模式。大社区的偏好催生了大型街区的广泛存在,也导致了城市空间的基础尺度过大。大社区居住模式广受欢迎还出于人们对安全的顾虑,只有大社区才能提供封闭管理的无车化公共开放空间,人们才放心老人、小孩到其中活动,以减少交通事故等安全风险。

图6 某城市宽阔的大街与“气派”的建筑

3.4 车本主义的规划范式

我国城市普遍的大尺度还由于长久以来采用了车本主义的规划范式。城市规划相关的许多规范和标准都是以汽车为中心的。比如《城市规划原理》中对于城市道路网络建议间距为“主干路 700—1 200 m、次干路350—500 m、支路150—250 m”,在这一标准下城市的街区的尺度应大致在200 m见方。然而在实际规划工作中,城市支路往往被定义为弹性的,在建设过程得不到实施。又比如道路交叉口沿石线的大转弯半径和道路红线倒角实际上是为了优先保障车辆快速转弯通过;大尺度的建筑退线为了保障交通安全、减小车辆噪音等。在诸多因素影响下,车本主义大尺度的规划设计方法已经成为规划师、建筑师、规划建设管理人员的普遍认识和工作习惯,这也是当前城市建设陷入大尺度怪圈的直接原因。

4 营建人本多元城市空间尺度

4.1 师法传统, 营建人本多元城市空间尺度

宜人古城、古镇令人神往,但步行时代、马车时代已经过去,它们已经无法适应现代城市生活;而当今宽大道路组成的城市却是空洞的、了无生趣的“非人”城市。现代城市中人们需要“大”的效率,也需要“小”的亲切。简•雅各布斯在《美国大城市的死与生》一书中提出“多样性是城市的天性”。在现代城市生活中,人的多元需求、多种价值取向、多种交通方式,决定了城市尺度的多样性。只有多元的城市尺度才能满足多种不同文化、不同偏好的人们日益丰富的需求。

针对我国城市尺度普遍偏大的现实,作者认为向传统城市学习,转变城市营建价值取向,从“天地”、人、数3个方面营建人本多元尺度的城市空间才是现实的应对之策。即从管控城市宏观尺度,建设人文尺度街区、重塑人体尺度的公共空间,建立支持小尺度街区建设的规范和管理体系3个层面,在现有基础上改良城市尺度。

4.2 人本体验的价值取向

城市的主体是人,人的生活和体验才是城市空间营造的终极目标,以人本体验为归依营造人居环境才是解决城市大尺度问题的根本办法。城市空间虽然多元,但有一个共同的属性——以人的体验为宗旨,以人的尺度为基准。城市的现代化发展不应以损害人的生活和交往为代价。在扬•盖尔等人推动下,丹麦哥本哈根从1960年代开始便以城市更适合行人停留和居住为宗旨,给予市民除了汽车出行之外的更多选择,大力促进城市空间的人性尺度建设,通过长达50余年的努力将一座现代主义城市转变为人性化城市。

4.3 管控城市宏观尺度

我国古代城市大都能跟其所在的自然环境和谐相融,其中“风水”起到了主要作用。如今的城市宏观尺度失序,很大程度上是因为在经济利益的驱动下,城市增长使得人居环境和生态环境的保护不断让步。因此,确保生态规划严肃性,限定城市增长边界,维护宏观山水格局、区域生态安全格局,对有效管控城市宏观尺度和秩序至关重要。

4.4 建设人文尺度街区

街区是城市空间与城市生活的基本组织单元,建设人文尺度街区,重塑紧密街道和亲密社区是改善我国当前巨尺度问题的主要途径。街道和社区是城市生活的主要场所,小街区、短街道,丰富多样的沿街界面提供城市生活的场所,有利于缓解城市交通拥堵,是城市美好体验的源泉。人文尺度街区的建设需要在城市规划层面将街区回归人文尺度,在新城区加密城市支路网,老城打通微循环交通,激活街道生活。此外,还需要建筑设计层面的关注与维护。摩天大楼、庞大的商业城、巨型中心广场等巨大的空间往往破坏了生活场所的人文尺度,但巧妙的设计可以重塑城市肌理和体验的连续性。比如美国圣地亚哥的霍顿广场,商业广场中规划了一条贯穿全局的“内街”,有效地引导着人流,缝合了城市生活。

4.5 重塑人体尺度的公共空间

城市公共空间是城市活动的主要空间载体,建设人体尺度公共空间解决的不仅是空间的物理尺寸问题,它更关系到城市如何为市民服务。这应该从步行街区、街道、街头公园等方面着手,为人们停留观赏、会面交往、嬉戏休闲和锻炼健身提供机会,强化人体尺度在空间设计中的准则作用;从公共交通、自行车道建设等方面着手,为城市提供更多元的绿色交通选择,并将其优先级置于机动车交通之上,调整交通结构减少机动车道,从而增加沿街商铺的活力,创造出健康安全的生活环境。

4.6 建立支持小尺度街区建设的规范和管理体系

近些年来,我国出现了许多小尺度街区建设的实践探索,尤其是在新城市主义创始人彼得•卡尔索普大力推广下,重庆、昆明、珠海等地陆续开展了小尺度街区建设的尝试。然而,在大尺度街区建设普遍化的环境下,现行的法规体系、管理体制和配套的城市系统都难以支持小尺度街区的建设。建设人文尺度的城市空间,需要改变我们一直以来遵循的规划范式和管理体系本身。

对比西方小街区尺度城市,他们已经形成了一套相匹配的管理机制和市政配套措施。如为适应小街区尺度带来的大量交叉口和窄道路而设的绿波智能交通信号灯控制系统,共享路权的有轨电车等一系列精细化交通设计;而完整街道(Complete Street,强调城市道路服务于使用不同交通方式的所有人)的推广,更是提升了行人、骑行者,以及残障人士的城市体验。因此,我国建立小尺度街区的探索,不仅要进行空间上的物理环境建设,更在于优化现有规范和制度,探索建立一套适应我国国情的支撑体系和管理体系。

5 结语

我国城市大尺度空间的盛行导致了城市活力丧失和特色趋同。如今城镇化已经进入“速度换档”的新常态,大尺度粗放增长将成为过去,城市发展终将回归理性、回归生活。2015年中央城市工作会议提出我国城市建设应坚持以人民为中心,建设“人民城市”的理念。城市巨尺度问题的解决,需要我们在未来的城市建设中坚持人本体验的价值取向,完善建设规范和管理,以城市山水生态格局、人文街区和人性化公共空间为抓手,探索人本多元尺度的城市空间建设。

References

[1]国务院. 中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见[N]. 人民日报,2016-02-22(006).

The State Council. The opinions to strengthen urban planning and construction management by the CPC Central Committee and the State Council[N]. People Daily, 2016-02-22(006).

[2]吴晓林. 从封闭小区到街区制的政策转型:形势研判与改革进路[J]. 江汉论坛,2016(5):40-45.

WU Xiaolin. Policy shift from closed neighborhood to open blocks: the situation study and innovated approaches [J]. Hanjiang Forum, 2016(5):40-45.

[3]何清谷.三辅黄图校释[M].北京: 中华书局, 2005.

HE Qinggu. Annotation of the records about Chang’an[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2005.

[4]翟智高.传统优秀文化的杰作——洛阳、咸阳、长安、北京中轴线[EB/OL]. [2015-07-14](2017-06-28). http://www.chinavalue.net/General/Article/2007-9-6/80016.html.

ZHAI Zhigao. The masterpieces of the traditional culture: the central axis of Luoyang, Xianyang,Chang’An, Beijing[EB/OL]. [2015-07-14](2017-06-28). http://www.chinavalue.net/General/Article/2007-9-6/80016.html.

[5]马得志.唐代长安城考古纪略[J].考古,1963(11):595-611.

MA Dezhi. A brief archeological summary of Chang’an city in Tang dynasty[J]. Archeology,1963(11):595-611.

[6]王才强.隋唐长安城市规划中的模数制及其对日本城市的影响[J].世界建筑,2003(1):101-107.

HENG Chye Kiang. Modulus in the planning of Chang'an and its influence on Heijo (Nara),Nagaoka, and Heian[J].World Architecture,2003(1):101-107.

[7]肖亮. 城市街区尺度研究[D].上海: 同济大学硕士学位论文, 2006.

XIAO Liang. A research on urban block[D].Shanghai: The Dissertation for Master Degree of Tongji University, 2006.

[8]黄烨勍,孙一民. 街区适宜尺度的判定特征及量化指标[J]. 华南理工大学学报:自然科学版, 2012(9):147-157.

HUANG Yeqing, SUN Yimin. Judgement characteristics and quantitative index of suitable block scale [J]. Journal of South China University of Technology: Nature Science Edition, 2012(9):147-157.

Creating People-oriented and Diverse Urban Scales: Thought of Traditional Chinese Urban Scale to Current Huge Scale

TANG Shan, HE Bin

A spatial pattern with wide roads and huge blocks has been formed among Chinese cities, which result in a huge urban scale issue and make cities unlivable. This paper reviews the features of Chinese traditional urban scale, revealing the current Chinese big urban scale issue and its deep substance. It has been proposed that Chinese cities should turn from the preference of bigness to the value of humanistic experience, and make humanistic and multiple scale urban spaces. Several approaches to solve huge block issues are proposed: managing the urban growth boundary, shaping small blocks and human scale public spaces, making changes on standards and city management systems to back up the small blocks.

Urban spatial scale | Urban block | Humanistic experience | Multiple scale | Small blocks

1673-8985(2017)04-0123-05

TU981

A

唐 珊

深圳市城市设计促进中心工程师,硕士

何 斌

中国城市规划设计研究院深圳分院高级城市规划师,硕士