上海市城市总体规划中的弹性适应探讨

沈果毅 方 澜 陶英胜 胡晓雨

上海市城市总体规划中的弹性适应探讨

沈果毅 方 澜 陶英胜 胡晓雨

如何应对未来发展的不确定性始终是城市规划面临的难题和挑战,上海市城市总体规划(2016—2040年)通过空间留白的方法,在用地布局和政策管理机制上对规划的弹性适应进行了探索。在梳理和对比分析已有相关理论和实践案例的基础上,对留白的概念内涵进行了界定,阐述了新一轮上海市城市总体规划战略留白空间布局课题,并对留白的规划编制和管控政策等提出了初步设想,以期为新时期总体规划如何应对城市未来发展的不确定性提供有益借鉴。

弹性适应 | 空间留白 | 上海城市总体规划

1 研究背景

城市规划在过去几十年的发展中,从城市总体规划到控制性详细规划,形成了一整套法律法规完善、技术手段适用的刚性管控体系。但在城市发展过程中,规划对于土地相对刚性的控制与复杂多变的市场需求尚存在一定的矛盾,终极式的城市规划蓝图难以适应开发建设过程中遇到的各种不确定性。对于如何协调城市规划中刚性管控和弹性适应两者关系的问题一直难有定论,尤其是对城市规划弹性适应方面的研究和实践仍较少,且多集中在详细规划层面,在总体规划层面鲜有涉及,上海以新一轮城市总体规划编制为契机,对构建总体规划层面的弹性适应机制进行了探索。

上海市第六次规划土地工作会议启动了上海市城市总体规划(2016—2040年)(以下简称“上海2040”)编制工作,会议提出了“编制规划既要积极、更要稳妥,既要有为、也要无为,重视留白,确保不突破底线,为子孙留足空间”的要求,明确了“底线约束、内涵发展、弹性适应”的转型路径。面对土地、人口、生态、安全底线约束以及历史文化保护等要求,意味着上海未来的城市规划管理要更加精细化,需要刚性管控的要素更多,但同时,在卓越的全球城市建设目标指引下,转型发展和城市功能品质提升过程中又要面对更多的不确定性,而可用于“调剂”的增量空间十分有限,对城市规划的弹性适应能力提出了更高要求。在这样两难境况下,上海迫切需要寻求城市规划刚性管控和弹性适应的协调统一之道,探索规划编制和管理方法的创新,在保障刚性管控的前提下,增强规划的弹性适应能力。

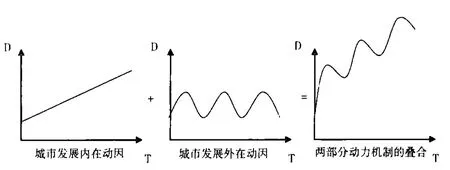

图1 城市发展的“底波率”原理示意图

2 相关规划理论与实践借鉴

2.1 城市发展的“底波率”原理

城市能级的提升源自内生动力和外部突发性动力,两者构成城市发展的“底”与“波”。城市内部的经济、政治,以及文化职能等的发展要求属于内生性扩展要素,其效果是构成底线增长的持续稳定发展,而城市以外的环境、经济、政策的条件变化向城市发挥作用,属于外部突发性动力,其特征是构成阶段性跨越提升[1](图1),如奥运会之于北京,世博会之于上海,G20峰会之于杭州。对于北京、上海、广州、深圳等城市化相对稳定和发展成熟的特大型城市,相较于城市发展的“底”,具有更大变化和不确定性的“波”的作用将更加重要和显著,这就需要规划的城市空间布局以及规划和土地管理机制等,对城市重大事件等外部突发性、不确定性要素的适应能力更强,这是“上海2040”探索弹性适应的主要原因之一。

2.2 规划的弹性适应

在城市规划建设和发展过程中,外在环境的动态不确定性和变化是永恒的,城市规划必须正面应对这些不确定性,规划的城市空间布局、指标体系以及政策机制等对外界社会经济环境变化均应具有较高的适应能力,这种对市场经济发展的不确定性因素的适应程度就是规划弹性[2]。国外关于规划弹性适应的研究主要涉及一些具体的规划应用技术,如应用多目标决策模型的弹性规划方法、土地混合利用的弹性规划技术以及转换土地利用分区方式与建立决策单元的弹性控制方法等[3]。国内弹性规划的研究则涵盖了宏观和微观层面,包括总体规划中对人口预测、用地布局预留弹性的研究和策略,以及详细规划中弹性控制的研究,先后提出在国标城市用地分类以外增加“机动用地”、“活性用地”、“混合用地”,或者在土地使用规划中引入“弹性控制区”等概念[4]。其中由于控规是直接指导建设的法定规划,关于弹性规划的研究更多地聚焦于控规的弹性研究。总之,在既有法律法规和政策框架下,规划的弹性适应突出表现为土地使用配置对经济社会发展不确定性因素的高适应性,具有动态调整和刚性管控、近期实施和长远目标相结合的特点。

2.3 相关概念与实践

2.3.1 新加坡的“白地”

新加坡的土地资源十分紧缺,土地利用的弹性控制使有限的城市建设用地得到了高效的利用。新加坡于1958年提出“城市留白”计划,即在规划设计中预留一定空地,暂时用于绿化城市环境、调节城市空气,为今后增补城市公共服务设施、改善提升城市环境品质预留空间,大多属于新增建设用地和空置地。如:滨海湾早期规划的百公顷预留土地作为绿地,后来建成滨海蓄水池和新的旅游景点;多数道路间以宽敞绿化带隔开,为以后建设高架桥预留用地、减少征地拆迁的成本等。

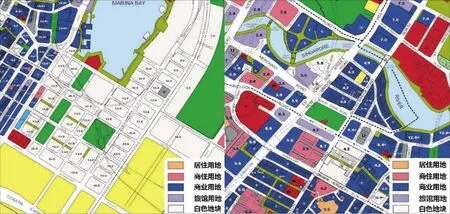

20世纪90年代末由新加坡市区重建局提出的“白地”(White Site)概念被应用于2008年总规规划中,进一步提高了土地用途适合市场发展的灵活性。“白地”具有很强的土地兼容性,只要开发建设符合规定的建设要求,发展商可以根据需要,灵活决定经政府许可的土地利用性质、土地其他相关混合用途,以及各类用途用地所占比例[5]。例如,2008年新加坡总规(Government Singapore,2008)中“白地”的用地性质选择可多达9种。开发商在开发该地段时,只要在允许的使用性质内,就可以随意对不同的使用性质进行调整与布局,充分发挥“白地”的综合效益。“白地”多规划位于区位好、交通便利、配套完善的地方,如新城开发地段、商业中心地段、交通枢纽地段和历史文化保护地段等[6-7](图2)。

2.3.2 香港的“其他指定用途功能区”

香港政府针对变化较为迅速、新兴功能较为丰富的用地功能区(商贸区、综合发展区、工业村、混合用途区、乡郊用途区以及体育和康乐会所等6类用地)分别设置了更具弹性的“其他指定用途功能区”,如其他功能区(商贸)、其他功能区(工业村)等,列举了商贸区、综合发展区、工业村等相对单一的功能区中允许建设或经特定程序审批后允许发展的其他功能。2002年底,香港规划署在修订法定图则注释总表的工作中,建议在“其他指定用途”中推行“混合用途”地带的概念,取代原来的“商业/住宅”地带,以配合不断转变的市场需求[4]。

2.3.3 日本的“准用区”

图2 新加坡开发区和商业中心区规划的“白地”

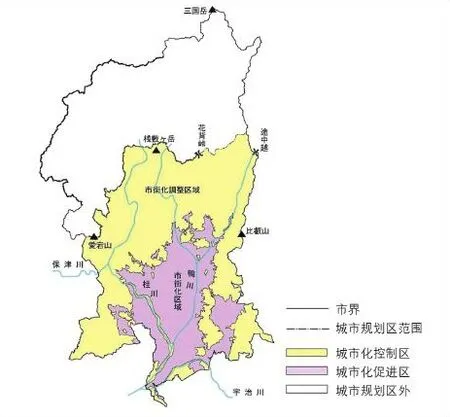

图3 日本京都市城市化控制区及促进区划线规划图

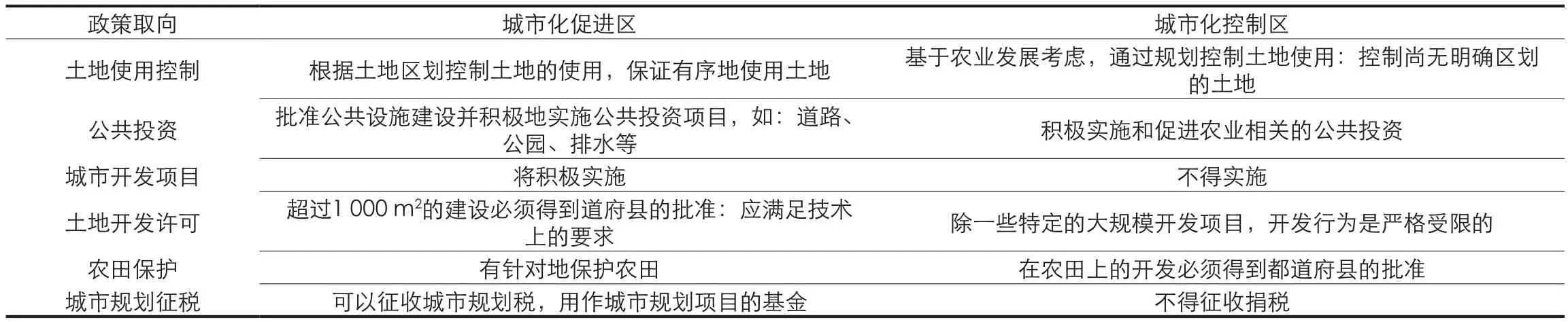

表1 日本城市化促进区和城市化控制区

宏观层面上,在日本“划线/划区”规划中,城市化控制区与促进区之间的边界在满足严格条件限制下,可进行不断调整,满足了不同发展阶段的弹性变化需求(图3,表1)。微观层面上,日本的用地分类并不强调用地功能的单一属性,而是注重多重属性混合兼容,突出对市场经济体制下土地使用复合性、多样性的灵活应对。其中一类用地为“准用区”,用地功能纯度最低、融合度最高,包括与商业服务设施混合的沿街“准居住区”,以及轻工业、居住、商业广泛混合利用的“准工业区”。同时,在国家统一的用地分类标准和兼容性控制通则的基础上,日本的地方政府有着较大的自主权,可以制定符合自身实际的“建筑用途兼容控制导则”作为补充,并且可以在不违背城市规划整体意图的前提下调整用途区划中的控制指标,进一步增强了自上而下多层级规划体系的开放性与弹性[8]。

2.3.4 苏州工业园区的“灰地”

苏州工业园区总规(2007版)中首次提出“灰色用地”(图4),特指将来需要“退二进三”的工业用地,并对其提出相应政策,如:最晚不超过2030年实现“退二进三”、新批工业用地年限缩短、土地使用年限最晚不超过2030年等[9]。“灰地”是用以应对未来土地需求的动态变化,将一般城市中无污染非危险的各类用地因未来发展转型需要而划定为“灰地”。在设定转型的期限之前,原有用地性质可持续保留,直到适合的发展时机实现其用地性质的转变,其间对“灰地”未来的规划指标进行适度留白。

从上述实践案例中可以看出,城市规划的弹性适应主要聚焦于空间布局以及用地的混合使用和兼容性上,不再追求和强调“终极蓝图”式的规划用地性质管控,而是倾向于设置更富弹性和兼容性的混合用地功能区,以适应不断变化的外部市场环境,为上海在总体规划层面设计弹性适应机制提供了良好借鉴。但是,在我国既有规划体系和土地管理制度框架下,土地用途管制只会进一步收紧而不是放松,除了空间布局上的考虑外,要实现规划的弹性适应,需要构建一整套的顶层设计方案,政策和管理机制方面的创新尤为重要。

3 上海城市总体规划中的弹性适应——留白机制

在建设卓越的全球城市目标指导下,为应对挑战和城市未来发展的不确定性,上海以成为高密度超大城市可持续发展的典范城市为目标,落实规划建设用地总规模负增长要求,牢牢守住常住人口规模、规划建设用地总量、生态环境和城市安全4条底线,实现内涵发展和弹性适应,积极探索超大城市睿智发展的转型路径。

图4 苏州工业园区规划灰地布局图

3.1 留白机制内涵

在研究借鉴新加坡“白地”、香港“其他指定用途功能区”等国内外已有实践案例的基础上,“上海2040”创新性地提出了“留白”这一概念,留白既可以理解为一类暂不明确或规定用途的空间,也可以理解为一套用地弹性管理的机制,即为应对未来发展的不确定性,在城市开发边界内为长远发展预留的规划建设用地(现状既包括农用地,也包括已建设用地)。这些空间仍按原功能正常使用,未来将根据城市总体规划的导向要求,逐步优化、深化规划用地功能,合理安排实施时序,保障符合城市发展目标和功能导向的重大项目、重大事件等用地需求。留白机制主要发挥以下3方面的作用。

一是规划空间的弹性,即针对不可预期的重大事件和重大项目,同时应对重大技术变革对城市空间结构和土地利用的影响,做好战略留白空间应对准备,提高空间的包容性。本轮总规重点针对战略留白空间,按照规划选址原则,并结合奥运会、足球世界杯等重大事件以及重大功能项目建设等选址研究,在市级层面进行统筹布局。

二是规划指标的弹性,即对区域性重要通道、重大基础设施用地,以机动指标的形式进行留白。该类留白根据全市区域性重要通道和重大基础设施规划布局进行统筹安排。

三是规划时序的弹性,即针对人口变化的不同情境,统筹安排规划建设时序,调控土地使用供需关系。该类留白基于人地关系匹配分析,按照主城区、新城、新市镇等不同的人口密度控制标准(新城1.2万人/km2,新市镇1万人/km2),针对规划建设用地供应建立市级预控机制,对人口和用地变化进行动态监测,适时调控用地的供应时序、节奏,以优化用地结构和布局,实现用地供应和产业发展、住房保障、设施建设等用地需求之间的动态平衡。具体规模和规划布局在区县、镇乡总规中进一步深化完善落实。

3.2 留白空间规划导向与布局构想

市级层面上,采用定量和定位相结合的方法,以市域功能布局调整为指导,在规划城市开发边界内明确战略留白的空间布局。主要包括现状低效利用待转型的成片工业区以及规划交通区位条件可能发生重大改变的地区等,尤其是当下未能明确发展方向的重点功能区及其周边关联区域,确保未来重大功能项目、重大事件落地。战略留白空间的选址布局主要遵循以下原则:

(1)以市域城市空间结构为指导,促进节约集约用地,基于人地关系匹配分析,在规划城市开发边界内着重针对当前人均建设用地水平严重超标、土地利用绩效低下的地区;

(2)基于全市空间结构战略导向和地区转型机遇进行选址,如主城区生态空间和规划市域生态走廊的预控,主要发展廊道上的战略转型机遇区预留等;

(3)优化用地结构,作为战略留白地块的现状用地以农用地、未利用地和低效工业用地为主;

(4)近期无明确的发展导向和实施计划的区域。

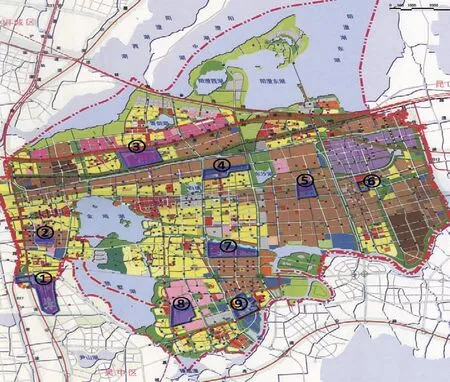

3.2.1 空间布局

“上海2040”强化了“网络化、多中心、组团式、集约型”的空间体系,采用分布式、单元化空间布局,适应城市功能的多样化,在整体城市空间结构上就增强了规划的弹性适应能力。战略留白布局完全遵循城市空间结构的引导,与生态网络和城镇体系相衔接,全市均衡统筹,做好预控、预留,既促进了生态空间的保护和建设,又保障了城市建设发展的弹性需求。

(1)增强生态底线约束

图5 上海市域用地布局规划图(灰色为战略留白空间)

严守生态底线是“上海2040”的基本原则,明确了生态空间要只增不减(生态用地占到陆域总面积的60%),并构建了“双环、九廊、十区”的市域生态网络空间体系。战略留白空间基本都紧邻市域和区级生态环廊布局(图5),一是发挥预控作用,保留拓展生态廊道的可能性,以增加生态用地规模;二是在生态廊道建成之前,有必要对廊道及相邻地区的用地功能加强管控,需结合生态环廊的规划建设,再逐步明确与生态主导功能相符的用地类型,同时,生态环境品质的提升也有助于地区的转型发展,两者相辅相成。例如,嘉定区留白空间的选址基本以嘉宝和嘉青两条市级生态走廊的保护建设为导向,且现状多为低效工业用地,可以实现生态保护与地区转型的良好结合。

(2)预控潜力发展区域

图6 上海市战略留白空间现状用地结构

以规划“一主、两轴、四翼;多廊、多核、多圈”的市域总体空间结构为导向,重点针对规划主城区、新城、核心镇及周边地区,沿江、沿湾、沪宁、沪杭、沪湖市域发展廊道等未来受市场影响较大,存在不确定因素较多的战略机遇区进行发展空间的预控,优先保障以上地区转型发展和功能提升的空间需求。除崇明区、金山区和浦东新区少数战略留白地块外,其他战略留白空间基本落在上述重点预控的潜力发展区域内,其中主城区、新城、核心镇及周边地区战略留白面积约占留白总面积的75%,使这些地区在未来的发展建设中具备更多的可塑性和可持续性(图5)。例如,松江区战略留白选址基本围绕松江新城和紧邻规划主城区,位于虹桥国际商务区未来拓展范围的九亭、泗泾等地区;青浦区战略留白则主要选址在位于沪湖发展廊道上的青浦新城规划范围内的青浦工业园区;崇明区则主要选择在沿江发展廊道上的城桥和陈家镇重要节点区布局战略留白空间。

(3)预留重大事件用地

上海未来与全球城市功能相匹配的国际经济、文化、体育和旅游等重大事件落地的机会和频率将越来越高,在规划城市用地布局时充分结合市级重点功能区规划和市级重大事件用地选址专题研究等,借鉴国际领先全球城市、地区的先进经验,预留战略留白空间,确保以上重大功能区和重大事件能具备充分的落实条件,并带动城市更新或促进新区发展。例如,选择吴泾地区和川沙地区等距离市中心较近,且未来公共交通较为便捷的地区,作为大型综合性国际赛事场馆选址方向。

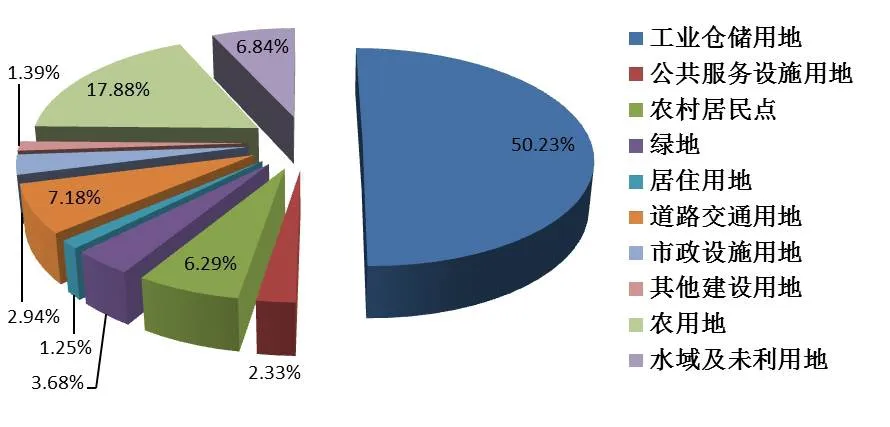

3.2.2 用地性质

为了优化用地结构,促进节约集约用地,战略留白空间尽量选址在现状低效工业用地、农村居民点用地以及集中城市建设区边缘的农用地和未利用地上,并注意避让现状集中的居住生活区。根据对规划战略留白空间的现状用地统计,低效工业仓储用地和农用地、未利用地为主,占比达到75%,其中低效工业用地占到留白总面积的50%,农用地、水域及未利用地合计占比约25%(图6)。

4 留白规划编制与管理设想

规划留白不仅仅是空间上的落地布局,而是涉及规划和土地管理的一整套政策机制设计,包括具体留白地块的规划编制启动、审批、动态调整、过渡期管控政策等,既要与现行的规划和土地管理体系相衔接,又要有所突破创新,以保障留白的后续实施与管理。

4.1 留白过渡期管控政策设想

留白并不意味着控制一批用地闲置荒废,而是在规划期内,留白区域依然可以根据现状土地用途正常使用,只是在未来进一步明确开发导向和开发时序前严格限制范围内新的开发建设行为。

对于现状为非建设用地的留白区域,在规划留白过渡期可采用“维持现状,支持环境改善型开发建设”的策略导向。在激活启动前,除完善生态环境、公共服务和基础设施配套以外,原则上不允许经营性建设项目的选址落地;对于现状为建设用地的留白区域,在不影响规划长远战略发展的情况下,可以继续使用。除完善生态环境、公共服务和基础设施配套以外,原则上不得进行大规模改建、扩建和新建。

4.2 留白启动机制与动态调整机制

同样,留白也并不会是一成不变的,随着社会经济的发展,城市外部环境的改变,战略留白空间需要适时调整转化。

一方面,要建立留白空间的启动机制。战略留白空间由市级管控,如城市发展超出预期,具有重大项目、大事件等特殊情况,并有迫切的用地需求,可以启动留白用地。首先开展用地需求和选址评估,评估通过市规划主管部门审查后,进行用地申请和规划修改;其次根据法定程序征询专家意见并经市规划委员会审议;最后进行规划审批及报备。同时,注重日常的规划实施及维护。

另一方面,应建立战略留白空间动态调整机制。对于区域发展条件成熟或后续规划已明确功能导向和用地性质的留白地块,经申请、评估和市政府审核确认后予以调减,由市级相关部门和区依法合规对调减地块进行规划编制、审批和实施管理。在总体规划实施过程中,如发展条件发生改变造成未来功能定位和用地性质不确定的区域,亦可新增纳入战略留白空间予以管控。

5 结语

如何应对未来发展的不确定性始终是城市规划面临的难题和挑战,本轮上海市城市总体规划通过空间留白的方法,在用地布局和政策管理机制上均进行了探索和实践尝试。本轮总规虽然对空间留白所涉及的相关理论、概念内涵、空间方案以及规划和土地管理机制等已形成了初步结论和阐释,但在后续实际操作中,对于留白地块规划、实施的具体管理流程和相关政策等,仍需进一步深化和完善,主要包括以下3个方面:

(1)留白是一种动态适应的顶层设计方案,需在区、镇各级规划中因地制宜、因时而导,不断优化和深化,予以层层落实;

(2)留白是一套多部门协同的操作管理机制,需在规划建设管理过程中研究实施细则,进行分类管理;

(3)留白是一次规划编制本身的探索实践,是适应未来发展不确定性的多情景应对的主动尝试,需借助大数据分析等规划技术手段的创新,使得规划实施方案更加科学合理。

References

[1]吴志强. 重大事件对城市规划学科发展的意义及启示[J]. 城市规划学刊,2008(6):16-19.

WU Zhiqiang. Significance and inspiration of mega-events to the development of urban planning discipline[J]. Urban Planning Forum, 2008 (6):16-19.

[2]黄逸鸣,陈昌勇,熊丽芳. 基于规划弹性的广州市原萝岗区“三规合一”规划[J]. 规划师,2016(6):65-71.

HUANG Yiming, CHEN Changyong, XIONG Lifang. Flexibility based 'three plans integration'planning, Luogang District, Guangzhou[J].Planners, 2016 (6): 65-71.

[3]刘堃,仝德,金珊,等. 韧性规划·区间控制·动态组织——深圳市弹性规划经验总结与方法提炼[J]. 规划师,2012(5):36-41.

LIU Kun, TONG De, JIN Shan, et al. Tenacious planning, inter-zone control, dynamic organization: Shenzhen flexible planning experiences and methods[J]. Planners, 2012 (5):36-41.

[4]沈果毅,刘旭辉,蒋姣龙. 转型发展期城市规划市场适应性探讨——以中国(上海)自由贸易试验区规划为例[J]. 上海城市规划,2014(4):34-41.

SHEN Guoyi, LIU Xuhui, JIANG Jiaolong.Discussion on adaptability to market oriented urban planning during the period of transformation and development: a case study of China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone[J].Shanghai Urban Planning Review, 2014 (4): 34-41.

[5]孙翔. 新加坡“白色地段”概念解析[J]. 城市规划,2003(7):51-56.

SUN Xiang. Concept analysis of the white site in Singapore[J]. City Planning Review, 2003 (7): 51-56.

[6]黄经南,杜碧川,王国恩. 控制性详细规划灵活性策略研究——新加坡“白地”经验及启示[J].城市规划学刊,2014(5):104-111.

HUANG Jingnan, DU Bichuan, WANG Guo’en.Flexibility strategy of regulatory plan: experience and implication of White-Site Planning in Singapore[J]. Urban Planning Forum, 2014 (5):104-111.

[7]戴磊 ,文超祥. 基于白色地块和弹性地块的弹性规划策略研究[C]//中国城市规划年会论文集.北京:中国建筑工业出版社,2016.

DAI Leiqing, WEN Chaoxiang. Research on flexible planning strategy based on white site and flexible site[C]//Proceedings of Annual National Planning Conference. Beijing: China Architecture& Building Press, 2016.

[8]徐颖. 日本用地分类体系的构成特征及其启示[J]. 国际城市规划,2012(6):22-29.

XU Ying. The characteristics and enlightenment of the land classification system in Japan[J].Urban Planning International, 2012 (6): 22-29.

[9]许维,杨忠伟,王震. 城市灰色用地规划的应用性研究[J]. 上海城市规划,2012(1):95-100.

XU Wei, YANG Zhongwei, WANG Zhen. Applied research of urban grey land planning[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2012 (1): 95-100.

Study of Flexible Adaptation in Shanghai Master Plan

SHEN Guoyi, FANG Lan, TAO Yingsheng, HU Xiaoyu

Confronting the uncertainty of future development has always been difficulty and challenge for urban planning. Shanghai Master Plan(2016—2040) tries to explore the flexible adaptation in both aspects of land use arrangement and policy management mechanism by strategic reserved zone. After analyzing and comparing the existing theories and practical cases, the paper determines the definition of strategic reserved zone and specifically explains the proposal of strategic reserved zone in Shanghai Master Plan (2016—2040).It also raises preliminary propositions for the planning and policy management of strategic reserved zone in order to confront the challenge in future urban development.

Flexible adaption | Strategic reserved zone | Shanghai Master Plan

1673-8985(2017)04-0046-06

TU981

A

沈果毅

上海地产(集团)有限公司规划设计事业部经理,高级工程师原上海市城市规划设计研究院 副院长上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA学员

方 澜

上海市城市规划设计研究院 国土规划设计分院副院长,高级工程师,硕士

陶英胜

上海市城市规划设计研究院 国土规划设计分院工程师,硕士

胡晓雨

上海市城市规划设计研究院 发展研究中心助理工程师,硕士