广西高山汉背带的造型特征与功能解析

牛 犁, 崔荣荣(1.江南大学 纺织服装学院, 江苏 无锡 214122;2.江苏省非物质文化遗产基地,江苏 无锡 214122)

历史与文化

广西高山汉背带的造型特征与功能解析

牛 犁1,2, 崔荣荣1,2

(1.江南大学 纺织服装学院, 江苏 无锡 214122;2.江苏省非物质文化遗产基地,江苏 无锡 214122)

广西高山汉背带是汉族特殊族群——高山汉的代表性服饰品之一。它由少数民族的背带演化而来,经过世代使用和改良,从而形成了该族群独具特色的服饰品,承载着丰富的民族文化内涵。文章通过对江南大学民间服饰传习馆馆藏广西高山汉背带实物的研究及笔者实地调查分析发现背带整体呈“T”字形结构,各部分相互支撑,以保证婴童在母亲背上的安全性。从功能性角度,高山汉背带不仅具有解放双手的实用功能还具有寄托情感的装饰功能和连接亲情的礼仪功能。

高山汉;背带;服饰造型;服饰功能;族群服饰

服饰在特定历史、地理、社会环境下的形成和发展,影射着一个族群政治、经济、文化、宗教、生活方式等众多内在因素,是研究族群发展的重要资料。中国幅员辽阔、民族众多,其中汉族人口最多也分布最广,在汉族内部,也有很多特殊族群存在,这些族群由于特殊的历史、地理、人文因素而与主体汉族远离,形成了文化孤岛现象,因此这些族群也被称为“孤岛汉族”[1]。

高山汉族群即居住在高山上的汉族人,他们生活在广西西北部,桂、黔、云三省交界处的石山地区,被聚居在平坝地区的少数民族所包围,被称为“多民族聚居地区里的少数民族”[2],是“孤岛汉族”中的代表。他们自明代以来由于战乱、灾祸、瘟疫等原因陆续从山东、贵州、四川等地迁居而来,根基千年的文化传统和服饰的穿着习惯使他们仍保留着原有的生活与穿着方式。另一方面随着关系的日益融洽,高山汉人在客居生活中也逐渐对少数民族的服饰有所借鉴和选择,从而形成了独具特色的服饰风格。

作为汉族的特殊族群,高山汉的服饰并没有像主体汉族一样在现代文明的冲击下逐渐消失,而是至今依然承袭着传统的风貌。他们的主体服装基本保留了汉族传统的平面式造型结构,以宽博的上衣下裤为主,配饰方面有一字簪、环形簪、头巾、围腰、手镯、背带、绣花鞋等[3]。其中,背带本是少数民族的服饰品[4],是当地人“养儿育女的必备之物,由于特殊的功能用途,制作过程往往寄托着长辈对子女的无限怜爱”[5]。受少数民族服饰文化的影响,迁居之后高山汉人也选择了背带作为育儿服饰,并在装饰和制作方面融合了当地少数民族和汉族文化,成为该族群独特的服饰品。

广西高山汉背带造型简洁、布局精美、配色和谐,本文在分析大量文献的基础上,通过对江南大学民间服饰传习馆馆藏高山汉背带实物及笔者两次赴广西壮族自治区百色市隆林各族自治县隆或乡高山汉聚居区采集到的当地背带数据进行整理归纳,在进行造型研究的同时,对高山汉背带的功能特征予以一定程度的解读。

1 高山汉背带的造型特征

背带是“中国西南各族彰显风格特色的另一种服饰文化表现,是妇女不可缺少的生活用品之一”[6]。虽然高山汉背带是受其他民族背带影响而形成,但是各族背带都有明显差异。如笔者实地调研的隆林各族自治县中便有五个民族——壮族、苗族、彝族、仡佬族和汉族,汉族人口不到人口总数的1/5,每个族群的背带各具特色(图1)。高山汉人在其他民族背带的基础上,结合自身生活方式、地域人文、审美情趣等特点,经过世代使用和改良最终形成了现在的形态。

图1 各族背带Fig.1 The carrying-baby strap of various nationalities

高山汉背带的面料以棉、麻混纺为主,材料易取易得且劳韧耐磨,便于洗涤和反复使用,这源自他们艰苦的生活条件和勤俭的民风;背带的纹饰以汉族人喜爱的吉祥纹样及当地山间常见的植物纹样为主,既有本族群人情感的寄托又是他们日常生活的缩影;背带色彩上与主体服装协调,主要以黑色等耐脏的深色为底色,符合常年在山间劳作的需要;装饰纹样色彩鲜艳、喜庆,既起到表达情感的作用又受到周围少数民族色彩风格的影响。

而在造型方面,高山汉背带更是吸收了其他民族背带的优点,并根据本族群的生活方式在实用功能上进行了改良。背带整体呈“T”字形,由背带心、背带柱、背带手、背带领和背带尾巴五个部分组成,左右对称协调统一,是典型的轴对称图形(图2)。通过与其他族群背带比较可见,高山汉背带各部分相互支撑而又不拖沓累赘,每部分过渡自然、宽窄适度,总长度也做了适当的增加,一般在3 m以上,通过各部分的相互依托和支撑可以保证婴童在母亲背上的安全性与舒适性。

各部分中,背带心指的是包裹婴童的中心部分,是整个背带中装饰最为复杂、讲究的部分,纹样品类丰富,花色强调繁复、艳丽、吉祥。此外,背带领用以托住婴童头部;背带尾巴用以托住婴童臀部;背带手用以绑缚;背带柱则是背带心至背带手的过渡部分,分布于背带心的两侧,两两左右相对,可以增大背带主体部分的受力面积,使婴童更加舒适。背带柱往往还兼具装饰的功能,一般为8条,用不同颜色的花布拼接而成,图案较背带心简单许多,通常以花布本身的图案为主,也可以没有图案,但颜色一定要与背带整体相协调。

从造型与装饰特征的角度看,高山汉背带与壮族背带最为相近,在族群关系上,高山汉也是与壮族最为融洽的,族群间相互通婚、协作的案例不胜枚举。高山汉背带在壮族背带的基础上增加了背带领和背带尾巴的面积,使婴童在母亲背上更加安全和舒适,同时高山汉背带还增加了背带柱的宽度和装饰性,使背带在各部分间的过渡更加自然,这种变革可视作族群智慧与创造力的体现。

图2是江南大学民间服饰传习馆馆藏广西高山汉背带(馆藏号GX-BS004),是高山汉背带中的代表,由笔者于2013年赴隆林各族自治县隆或乡的高山汉家庭收购并藏于馆内。据原主人称,此背带已有30年以上的历史,全部由手工制作完成,是外婆送给外孙的礼物。

图2 江南大学民间服饰传习馆馆藏高山汉背带Fig.2 The Gaoshan Han carrying-baby strap collected at Folk Costume Studio of Jiangnan University

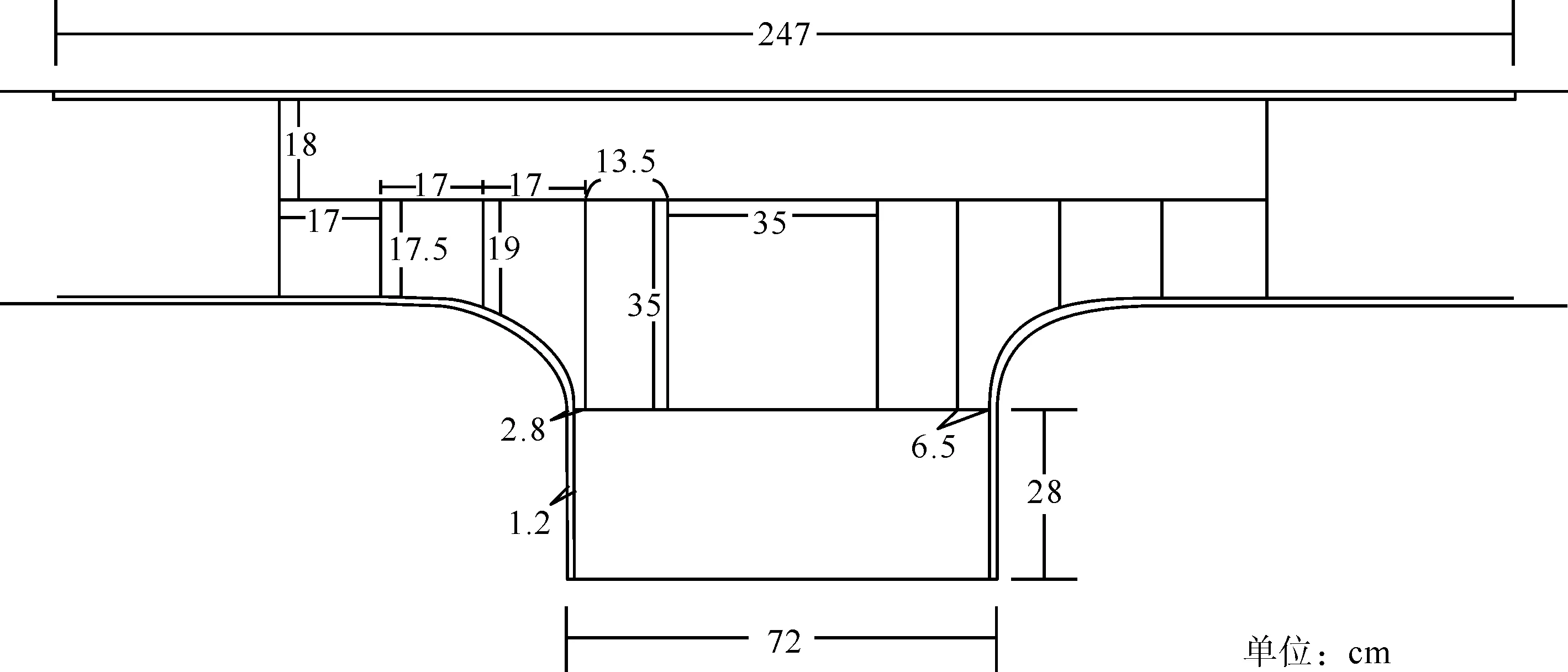

通过测量可知,此背带总长约584 cm,高约81 cm,正中间是一块35 cm×35 cm正方形的背带心,内部是花朵型纹样与角隅纹样组成的同心旋转图形,背带心左右各有4条背带柱,分别由不同颜色或纹样的面料拼接而成,其中靠近背带心的两条各宽13.5 cm,上有植物纹贴布绣图案,其余各宽17 cm,背带心与背带柱的上方是宽164 cm、高18 cm的背带领,下方是宽72 cm、高28 cm的背带尾巴(图3)。此外,在背带的上方中心部分及背带尾巴两侧到背带手的衔接部分各有一宽1.2 cm的暗红色包边,具有防磨损和装饰的双重功能。由于纯手工制作,此背带在对称性方面略有偏差,但并不影响整体结构及适用性与美观性。

根据笔者对江南大学民间服饰传习馆馆藏实物分析及实地调查研究,高山汉背带造型与尺寸大体与图2背带相同,唯背带手的长度可视背背带人的高矮、胖瘦调节,此处不再赘述。

整体而言,高山汉背带的造型已在多年的发展、完善中得到固定,各个部分的形状、尺寸也已具有一定的规范性,是在借鉴少数民族背带的基础上根据本族群特点创新、改良的成果。

图3 高山汉背带局部尺寸Fig.3 The size diagram of Gaoshan Han carrying-baby strap

2 高山汉背带的功能分析

背带既是背小孩的工具又是母亲背上美丽的装饰,是集实用价值与人文情怀相融共生的服饰品。背带的使用不仅解放了高山汉女性的双手,更是情感与礼仪的寄托,是汉族与少数民族文化交融下,在特殊的地理、社会环境中族群对服饰功能的自然选择。

2.1 解放双手的实用功能

在笔者两次赴隆林各族自治县隆或乡调研过程中发现,背带目前仍是高山汉女性带孩子的主要工具。而现代人广泛使用的便捷式背带、儿童推车、儿童提篮等尚未在此地普及。

隆林各族自治县地处云贵高原的边缘,地势高耸,重峦叠嶂,素有“广西屋脊”之称,是全国特困县之一,人均占有耕地非常少。作为当地的客居人口,在高山汉人的辞典里,“后来居上”并不代表着幸运而是艰辛,石山上的生活意味着只能在石头缝中讨粮食。长期艰苦的耕作条件使“家中无闲饭、地中无闲田”成为他们的生活准则,即使是刚生完孩子,高山汉女性也必须像男子一样辛勤劳作,孩子也并不会被放在摇篮里由专人照看,而是被母亲用背带背在背上,与母亲一起爬山、下田。通常情况下背带可将婴童由满月背至两三岁,直至孩童可自由行走。

使用时,先将婴童背于背上并用背带心覆盖其躯干部分,背带尾巴托住其臀部,然后将两个背带手越过成人两肩,并于胸前交叉;随后背带手从腋下穿过,在孩童两腿之间进行交叉缠绕(若是新生儿则不需在两腿之间交叉缠绕),继而再将背带手绕至身前,并最终于腰间前部系合(图4)。

图4 背背带的高山汉女性Fig.4 The Gaoshan Han women who wear straps

在实用功能上,背带的使用使高山汉女性在照料幼儿的同时能兼顾日常的各项工作,而且背带的绑缚也为孩子增加了身体与心理上的安全感,身体间的相互靠近增进了母子间的感情。通过“系绑”,使一脉相承的两个个体,实现了“连结”[7]。

2.2 寄托情感的装饰功能

汉族传统的价值观念里,女红技艺的好坏是评价传统女性是否优秀的重要标准之一,女红的寄情功能亦使一件件女红作品成为连接爱情、亲情的重要纽带,寄托着传统女子的情感。虽然高山汉远离汉族主体地区,然而文化上的传承使女性将全部的情感与女红技艺寄托于背带之上,“妇女把背儿带视为连接孩子的纽带,因此耗费在上面的精力最多,感情也最投入。背儿带上的织绣纹样,是母亲们一针一线、聚精凝神的心血结晶”[8]。在仅一尺见方的背带心上,镶、滚、绣、贴都是常见的装饰手法,绣又分为平针绣、挑花绣、剁绣等……高山汉女性把一生的技艺都凝结在上面,使之成为爱的寄托。

背带心的构图往往是同心旋转图形(图2)或左右对称图形(图5),通过各种题材纹样的层层铺排展现高山汉女性的艺术审美。这些纹样丰富多彩、造型各异,具有典型的族群特征和辨识度。高山汉女性通过植物、动物、器物、文字等纹样,在背带上描绘了一幅幅优美的画卷,同时也寄托着长辈对孩子平安成长、富贵吉祥的深切期望。这些纹样大多延续着汉族的传统,如植物纹往往是寓意幸福吉祥的牡丹花形态,或是荷花、梅花及当地常见的野花等,这些花朵无一不颜色鲜艳、怒放盛开,喜庆热烈而又寓意深远;动物纹也是汉族服饰中经常运用并且寓意吉祥的,如喜鹊、鸳鸯、蝴蝶、鱼等;文字纹即汉字纹,多为吉语,如“福”“寿”“吉祥”等不仅寄托着美好的祝愿[9],同时也起到了区别于其他民族的作用。

图5 高山汉背带上的组合纹样Fig.5 The combined patterns on Gaoshan Han strap

这些纹样往往以组合形式出现,通过植物与植物、植物与动物、植物与器物、植物与器物及动物等多种组合方来展现高山汉人丰富的情感世界。图5是江南大学民间服饰传习馆馆藏广西高山汉剁绣背带心,色彩喜庆、晕色和谐,其中融合了牡丹、梅花、荷花、喜鹊、金鱼、鸳鸯、水瓶等众多意象,蕴含着喜鹊登梅、花开富贵、鸳鸯戏水、平(通“瓶”)安幸福、和和(通“荷”)美美(通“梅”)、金玉(通“鱼”)满堂、如鱼得水等汉族传统吉祥情感。整体图案造型铺排有序、想象丰富、寓意吉祥,给人以喜庆祥和之感。

由于艰苦的劳动环境,高山汉成年人的服装基本都以实用为主,颜色多为黑色和蓝色,刺绣纹饰更是少见,唯有背带绣工繁复、色彩鲜艳。借喻多子多福、平安吉祥的纹样鲜明地寄托着人们祝福家族兴旺、子孙茁壮成长的美好期盼。可以说,背带的纹样装饰不仅展示着高山汉的族群审美,更展示了一个民族丰富的精神世界。

2.3 连接亲情的礼仪功能

从繁复的背带装饰艺术上可看出高山汉人对生命的无限敬仰,而背带的民俗特征及使用脉络也反映出当地的馈赠网络和生育习俗等特殊礼俗。

在高山汉人的习俗中,诞生礼是人生礼俗中一个重要的环节,而背带作为重要的物质载体在其中起到连接亲情的作用。当地习俗中,孩子出生的第三天父亲要到外婆家报喜(若是生男孩就要抱公鸡去报喜,要是生女孩就要抱母鸡去报喜),并请亲戚来贺喜,叫“打三朝”。收到喜讯的外婆、舅妈、阿姨等女性亲戚随即要抓鸡、捡蛋、挑米粮等随新生儿父亲回家,举行命名仪式并共进晚餐。饭后双方亲友要商定送背带的时间,称为“齐客”(又称“办月米酒”或“约客”)。“齐客”的当天,男方家要备好酒菜,外婆家来的亲人带着背带及送给小孩的其他礼物,以示对小孩的祝福[10]。背带被视为小孩“护身物”,有保护孩子平安成长、不受邪祟侵扰的作用。因此,赠送背带的过程也被视为一种具有仪式感的形式,是“齐客”的一个重要环节。有些高山汉人受到周围能歌善舞的少数民族的影响,在赠送背带时,孩子的外婆(赠予方)和奶奶(接受方)会唱《背带歌》,一来表达馈赠礼仪,二来祝颂孩子健康成长。

可以说,背带在高山汉人心中已不仅仅是背小孩的工具,它寄托着制作者对新生命的喜爱与健康成长的寄托,同时它也是连接民俗感情与血缘间的一个纽带。

3 结 语

广西高山汉背带是高山汉人在吸收少数民族服饰品类的基础上融入了汉族传统服饰艺术风格,并在日常生活中加以创新、改良,从而形成的具有鲜明特色和较高辨识度的族群标志性服饰品。这是本族群人为适应自然环境表达情感做出的服饰选择,也是他们审美意识与艺术创作目的形成的明确标志,同时也体现出高山汉女性的审美取向和创造能力。

高山汉作为汉族特殊族群,外界知之甚少,其服饰艺术博彩汉族与少数民族之长,具有较高的研究价值。对高山汉服饰品的研究有助于相关研究人员深入发掘汉族特殊族群服饰的独特魅力,对现代服饰品的设计具有一定的借鉴作用。

[1]袁少芬.汉族的“孤岛文化现象”[J].寻根,1996(6):34-36.

YUAN Shaofen. “Cultural Island” of Han[J]. Root Explortion,1996(6):34-36.

[2]丛叶,陆辉.“高山汉族”多民族聚居地区里的少数民族[J].广西民族研究,1994(1):92-95.

CONG Ye, LU Hui. Ethnic minorities in the multi-ethnic area of the GaoShan Han nationality[J]. Guangxi Ethnic Studies,1994 (1):92-95.

[3]牛犁,高卫东,梁惠娥,等.高山汉服饰艺术探析[J].纺织学报,2013,34(11):136-140.

NIU Li, GAO Weidong, LIANG Hui’e, et al. Inheritance, absorption and variation: morphological study of Gaoshan Han’s clothing art[J]. Journal of Textile Research,2013,34 (11):136-140.

[4]李桐.广西民族背带装饰艺术及其文化特征[J].民族艺术,1991(2):200-204.

LI Tong. Guangxi national sling decorative arts and cultural characteristics[J]. Ethnic Arts Quarterly,1991(2):200-204.

[5]柳国强,王宏付.马尾绣背带纹样的艺术构思与情感表达[J].丝绸,2014,51(6):63-67.

LIU Guoqiang, WANG Hongfu. Artistic conception and emotional expression of belt pattern of horsetail embroidery[J]. Journal of Silk,2014,51(6):63-67.

[6]孙敏娜.云南文山壮族背带造型与装饰研究[D].昆明:昆明理工大学,2009.

SUN Mingna. Study on the Modeling and Decoration of the Wenshan Zhuang Belt in Yunnan[D]. Kunming: Kunming University of Science and Technology,2009.

[7]方均玮.背儿带:系绑与连结中国西南少数民族背儿带形制与装饰技法初探[M].台东:台湾史前文化博物馆,1996:33.

FANG Junwei. Back to the Child Belt: Tied and Linked to the Back of the Minorities in Southwest China Dai Belt Shape and Decorative Techniques[M]. Taidong: Taiwan Prehistoric Cultural Museum,1996:33.

[8]于晖.解析中国西南少数民族背儿带艺术[J].黑龙江民族丛刊,2015(2):121-127.

YU Hui. Analysis of ethnic minorities in China Southwest back belt children[J]. Heilongjiang National Series,2015(2):121-127.

[9]李非非,崔荣荣.近代民间服饰中“文字”的艺术解析[J].纺织学报,2013,34(9):120-124.

LI Feifei, CUI Rongrong. Characters’ artistic exploration of folk costume in neoteric China[J]. Journal of Textile Research,2013,34(9):120-124.

[10]《隆林汉族》编撰委员会.隆林汉族[M].南宁:广西民族出版社,2013:64.

LonglinHanCompilation Committee. Longlin Han[M]. Nanning: Guangxi Nationalities Publishing House,2013:64.

ModelingFeaturesandFunctionalAnalysisofGaoshanHanStrapsinGuangxi

NIULi1,2,CUIRongrong1,2

(1. College of Textiles and Clothing, Jiangnan University, Wuxi 214122, China; 2. Intangible Cultural Heritage of Jiangsu Province, Wuxi 214122, China)

The Gaoshan Han strap is one of the representative costumes of Han ethnic group. It is evolved from the back straps of ethnic minorities. After the use and improvement for generations, it has formed the unique costume of the ethnic group and carries rich cultural connotation. Through the research on the material objects of Han straps collected at Folk Costume Studio of Jiangnan University and the authors’ field investigation, the authors find that the straps are of “T” structure, and various parts support each other to ensure the safety of the baby on the back of the mother. From the functional perspective, Gaoshan Han strap not only has the practical function of the liberation of both hands, but also has a decorative function and the etiquette function.

Gaoshan Han; strap; clothing modeling; clothing function; ethnic costume

TS941.12

B

1001-7003(2017)10-0070-06 < class="emphasis_bold">引用页码

页码: 101301

10.3969/j.issn.1001-7003.2017.10.012

2016-12-23;

2017-09-01

国家社科基金艺术学重点项目(15AG004);江苏省高校哲学社会科学研究专题项目(2016SJD760047)