六味地黄加减配合外用中药灌肠治疗慢性肾功能不全临床观察

李 丽

(内蒙古乌海市职业病防治医院中医科,内蒙古 乌海 016000)

六味地黄加减配合外用中药灌肠治疗慢性肾功能不全临床观察

李 丽

(内蒙古乌海市职业病防治医院中医科,内蒙古 乌海 016000)

目的观察与探究六味地黄加减配合外用中药灌肠治疗慢性肾功能不全临床效果。方法 选取2013年03~2014年03月武警总队医院收治的慢性肾功能不全患者301例作为研究对象, 按照随机数字表法分为两组,对对照组150例患者给予中药灌肠治疗,对观察组151例患者给予六味地黄加减配合外用中药灌肠治疗,对比并分析两组患者的效果。结果 观察组患者的治疗总有效率(90.07%)与对照组患者(74.67%)相对比,组间差异比较明显(P<0.05)。结论 对慢性肾功能不全患者应用六味地黄加减配合外用中药灌肠治疗的效果较好。

六味地黄加减;中药灌肠;慢性肾功能不全;临床效果

选取2013年03月~2014年03月武警总队医院收治的慢性肾功能不全患者301例作为研究对象,针对六味地黄加减配合外用中药灌肠治疗慢性肾功能不全临床效果给予一定的研究与探讨,研究所得到的结果进行以下报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2013年03~2014年03月武警总队医院收治的慢性肾功能不全患者301例作为研究对象,伴存尿蛋白有116例,肾功不全肌酐升高伴存尿蛋白有185例,根据随机数字表法分为两组。对照组150例患者中, 男 性患者有80例,女性患者有70例, 患者的年龄区间为34~69岁,平均年龄为(44.26±1.37)岁,其中,伴存尿蛋白有58例,肾功不全肌酐升高伴存尿蛋白有92例;观察组151例患者中,男性患者有80例,女性患者有71例,患者的年龄区间为33~67岁,平均年龄为(44.28±1.40)岁,伴存尿蛋白有58例,肾功不全肌酐升高伴存尿蛋白有93例。本次研究通过了伦理委员会的审核,所有纳入的慢性肾功能不全患者和患者家属对本次研究的内容都知情并同意,均自愿的参与本次研究,而且都已经签署了知情同意书。观察组和对照组慢性肾功能不全患者的性别比例、平均年龄、所患有疾病的类型与病情的程度等资料差异性并不大,均不存在统计学上的意义(P>0.05),可以对其进行对比以及分析。

1.2 研究方法[1-2]

对对照组慢性肾功能不全患者进行外用中药灌肠治疗,药方包含泽兰、鸡血滕、生龙骨、半枝莲、当归、麦冬、茯苓等,水煎到100 mL制备灌肠液,温度为37~39摄氏度,每天对患者进行1次灌肠,共对患者进行六个月的治疗。对观察组慢性肾功能不全患者进行六味地黄加减配合外用中药灌肠治疗,外用中药灌肠治疗方法同对照组,六味地黄加减药方为,生地18 g、生黄芪30~120 g、桑寄生15 g、益母草15 g、丹参15 g、萸肉9 g、茯苓9 g、川芎6 g、白茅根30 g、车前草15 g等,对于气虚的患者增加当归,对于血瘀的患者增加丹参和川芎等,水煎之后服用,每天分早晚2次共服用1剂,共对患者进行六个月的治疗。

1.3 观察指标

对比分析观察组和对照组慢性肾功能不全患者的临床治疗效果。

1.4 统计学方法

应用统计学软件(SPSS 21.0)对本研究的有关数据给予研究以及相关分析,本研究中的年龄平均值等计量资料应用均数±标准差(±s)的方式进行表示,使用t检验的方法进行比较,本研究中的计数资料应用率(%)的方式进行表示,应用x2检验的方法进行比较,当P值小于0.05时,表示存在统计学上的意义。

2 结 果

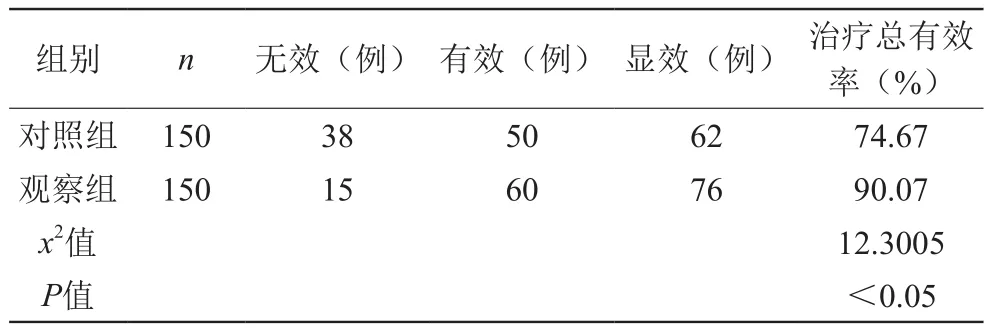

与对照组慢性肾功能不全患者相比较,观察组慢性肾功能不全患者的治疗总有效率更高,组间具有明显差异性(P<0.05),具有统计学的意义,详细指标情况见表1。

表1 对比观察组和对照组慢性肾功能不全患者的治疗效果(n,%)

3 讨 论

慢性肾功能不全可归属于中医学中“癃闭”、“关格”的医学范畴[3]。中药灌肠可以使药物集中于患者的肠道经过泻下和降浊,有效清除患者体内的毒素[4]。六味地黄加减药方中的生地可进行清热和凉血、养阴及生津,生黄芪具有补气固表、利尿排毒的作用,白茅根可发挥清热去湿、利水消肿的功效等,诸药合用,具有滋补患者的肝肾、养精及填髓等功效[5]。

本研究表明,观察组慢性肾功能不全患者的治疗总有效率为90.07%,要比对照组慢性肾功能不全患者的74.67%明显更高一些,组间的差异比较显著(P<0.05),可见,对慢性肾功能不全患者使用六味地黄加减配合外用中药灌肠治疗的效果比较好,有助于改善患者的病症,提高患者的治疗有效率。

[1]周培一.中药灌肠结合血液透析治疗慢性肾功能不全疗效观察[J].现代中西医结合杂志,2016,25(13):1442-1444.

[2]黄红星,谌根珍.慢性肾功能不全患者的中西医结合治疗及护理[J].现代诊断与治疗,2014(21):5030-5031.

[3]秦文兰.中药灌肠联合血液透析治疗慢性肾功能不全的临床疗效评价[J].中外医疗,2015,34(1):171-172.

[4]刘 琦,王昌郁,田绍巍,等.中药灌肠结合血液透析治疗慢性肾功能不全(Ⅴ期)的临床观察[J].心理医生,2017,23(4):83-84.

R692.5

B

ISSN.2095-8242.2017.40.7879.01

本文编辑:王雨辰