从泥质黑陶遗存看两湖地区新石器时代晚期文化格局的转换*

范梓浩

(台湾中正大学 历史学系暨研究所,台湾 嘉义 62102)

从泥质黑陶遗存看两湖地区新石器时代晚期文化格局的转换*

范梓浩

(台湾中正大学 历史学系暨研究所,台湾 嘉义 62102)

考古学的研究优势在于能够关注时间流逝中不停变化的物质意义。本文通过研究交缠于泥质黑陶的技术、社会及精神文化诸方面在新石器时代晚期至铜石并用时期的变化过程,以此窥见这一阶段两湖地区文化格局核心的转换过程。从油子岭文化早期始,江南洞庭湖区的影响力开始减弱,而江北的汉东地区则逐渐超越洞庭湖区,并为屈家岭——石家河文化高度一致的文化格局埋下伏笔。

泥质黑陶;新石器时代晚期;两湖地区;文化格局

一 引 言

物质是考古学最为核心的研究对象。但在过去的考古学研究中,考古学家往往把作为考古遗存的物质“肢解”为多个方面去孤立地理解。例如,在很多文化史或艺术史的研究中,对物质的讨论只减缩到“型式”上的分析或对风格演化的探讨;在科技考古的研究取向中,物质只表现为物质本身的材料属性,技术功能;而在社会考古学、认知考古学等研究范畴,物质又往往表现为情境之中超脱自身自然属性的符号。实际上,物质的自然属性,社会属性和精神属性应是相互交缠的一个系统。物质的自然属性会影响人类世界观的形塑,而人类的精神世界也往往需要依托物质来表达,进而影响人类对物质自然属性的理解,甚至反向促成某种物质自然属性的发明与创新。因此,简单地把物质的自然属性、外形风格和其象征意义割裂开来进行研究,不利于发扬考古学关注物质的研究优势。

为了消融物质自然属性与物质文化之间的研究隔阂,一些考古学家开始提出以“物质性”(materiality)研究一词取代以往常常挂在嘴边的“物质文化”(material culture)研究,[1]以此强调考古学研究在本质上应基于物质的自然属性,跳脱心物二元论的局限性,系统地综合研究物质自然属性与物质文化的相互关系。[2]

此外,与社会学、人类学等关注的物质文化研究不同,考古学的优势在于可以长时段地观察物质在各方面的发展变化过程,进而使物质性研究具备时间上的深度。因此,考古学之于其他人文学科的核心竞争力在于两点,一是关注物质及其意义,二是可通时间之变。

下文将尝试把物质性研究置于长时段的观察当中,从物质的自然属性与物质所承载的文化的变迁去综合考察两湖地区泥质黑陶在时间中的变化过程,并以此管窥两湖地区文化格局的转换过程。

二 背景介绍

两湖地区孕育了长江中游的原生文明。从空间上看,两湖地区可看作一个整体的、半封闭的、独立的地理单元。对于两湖地区的文化格局,我们理应在系统整合各个小区域的数据后再作判断。但从目前的材料看,仅洞庭湖西部平原区、鄂西地区和汉东地区这三组相邻的区域有足够的数据可供讨论,其它诸如鄂东南、湘水流域等地区,都因缺少系统且详细的考古数据,只能先免于讨论。因此,本文所指的两湖地区仅包括鄂西地区,汉东地区与以澧阳平原为核心的洞庭湖西部平原(图1)。

图1 两湖地区区域划分及本文涉及的主要遗址分布图

在新石器时代早期(BP10400—7800),人类发展的核心是创造一种新型的生活方式。其中,发展稳定的农耕和定居生活为时代主题。凭借山前平原于农作发展的优越性,洞庭湖西部平原区成为了两湖地区中的领跑者。在大约BP10000年前后,洞庭湖西部平原的彭头山文化率先开启了稻作与定居的新型生活方式。到了新石器时代中期(BP8000—6800),皂市下层文化继承了彭头山文化流行的以釜罐为主的陶器组合,并加入圈足盘的文化因素,且在其兴盛期起(约从BP7800起)开始向北影响鄂西地区的城背溪文化。孟华平将彭头山文化、皂市下层文化、城背溪文化,以及新石器时代晚期的汤家岗文化、大溪文化称为“釜文化系统”,其中,彭头山文化为这一系统的奠基者。[3]受自然环境的局限,汉东地区于新石器时代中期未见有区域性的考古学文化,一些零散的材料也仅见于天门土城下层遗存。[4]郭伟民认为,土城下层遗存的渊源可能是城背溪文化,而城背溪文化则是接受了彭头山文化与皂市下层文化的影响。[5]郭静云进一步认为,城背溪文化发展的基础是BP7800—7400年之间的温暖气候,这一气候影响部分湘西、鄂西山麓猎民也开始发展定居生活,并从胡家屋场等山前遗址吸收洞庭湖西部平原的农耕文化经验,而这一文化成分也循着山麓逐步扩展到鄂西北和豫西南地区。[6]综观三个区域的发展情况,从遗址的绝对数量、规模及文化影响力等多方面看,洞庭湖西部平原在新石器时代中期两湖地区的文化格局中扮演着核心区的角色。

进入新石器时代晚期(BP7000起),洞庭湖西部平原在前段仍处于领先地位,这主要表现为两个方面。其一,汤家岗遗址的汤家岗文化墓地出现了两湖地区最早的社会复杂化现象,[7]其二,在大溪文化一期,洞庭湖西部平原筑起了中国最早的城址。这两方面的重要意义在于复杂化的进程,一是人与人之间社会层级的复杂化,二是聚落与聚落之间关系层级的复杂化。因此,在新石器时代晚期前段,洞庭湖西部平原的领先地位源于其开启了两湖地区的复杂化进程。

然而,随着BP6800后气候的升温,[8]稻作农业技术的发展,聚落数量的增加以及人口的上升,洞庭湖西部平原较狭窄的空间似乎成为了其文化进一步发展的局限。自公元前四千纪始,两湖地区的文化格局开始悄然转换。据郭伟民的研究,在公元前四千纪中叶,以油子岭文化在两湖地区向南扩展为标志,汉东地区文化领先的局面也由此奠定,并逐渐形成以汉东地区为中心的长江中游历史文化趋势。[9]

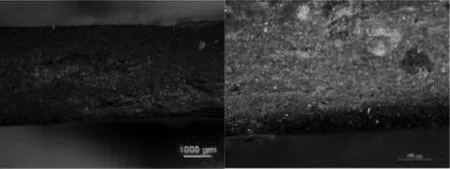

三 泥质黑陶反映的新石器时代晚期前段的文化格局

泥质黑陶,是新石器时代的一项重要的技术创新。笔者曾从理论与实验两个方面证明泥质黑陶具有优越的防渗性能。[10]而泥质黑陶又可细分为黑皮陶与全黑陶两类。长江中下游地区早期刚出现的泥质黑陶多为黑皮陶,采取窑外或窑内渗碳技术,渗碳深度往往较浅。而经改进烧制技术后烧成的全黑陶(外表为黑,胎心亦黑),采用还原气氛兼窑内渗碳技术(见图2)。因其渗碳深度深入胎心,故能填充陶胎的孔隙,从而拥有更佳的防渗性能。据沈建兴等的研究成果,若要烧制防渗性能较佳的全黑陶,则需要以高温提升气孔率,同时兼备长时间的渗碳过程以确保渗碳深度达到胎心。[11]因此,全黑陶不仅对烧制工艺的要求更高,还需要花费陶工更多的精力和时间去管理渗碳过程,也需要花费更多的原料来保持空气中碳分子的浓度。

图2 全黑陶与黑皮陶显微结构对比图 左:全黑陶 右:黑皮陶

从目前的材料来看,两湖地区最早被提及的泥质黑陶应为洞庭湖西部平原的胡家屋场遗址早期地层所出的粗泥黑陶,[12]但因其数量极少,且无完整器形可供参考,故难以确认其渗碳工艺的掌握程度。时代略晚在鄂西地区的枝城北遗址也发现了少数泥质黑陶,但该处的材料有三个问题,第一,该遗址无碳十四测年数据,判断其年代早晚仍需谨慎存疑;第二,陶系统计方面存在人为失误;[13]第三,在报告刊登的器物标本中,无一例的陶质为泥质黑陶。因此,在城背溪文化阶段,鄂西地区是否已掌握渗碳工艺仍有待更多材料确认。

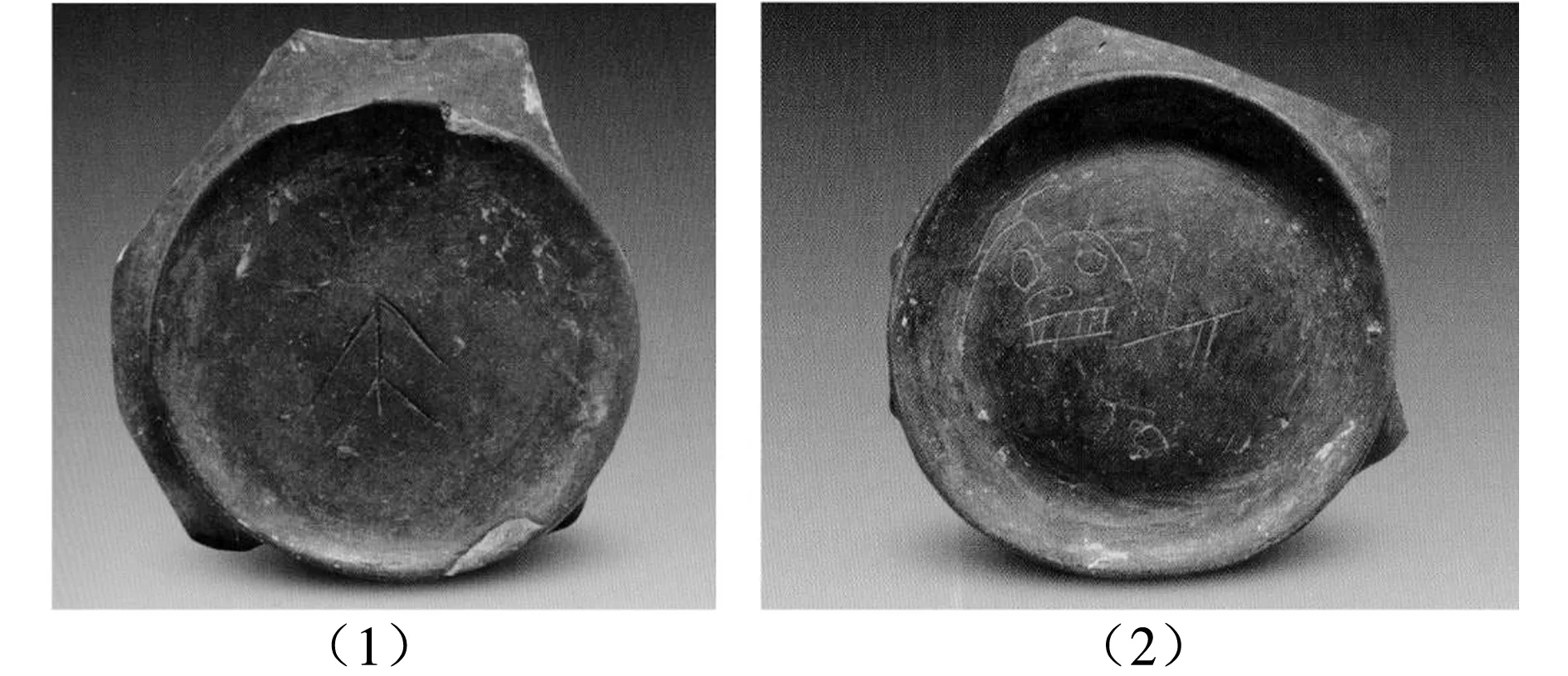

但无论如何,进入新石器时代晚期,洞庭湖西部平原与鄂西地区可以确认已经初步掌握泥质黑陶烧制技术。如洞庭湖西部平原汤家岗遗址早期地层(属汤家岗文化)所出之“黑皮陶”占第一次发掘的整体陶器标本的5%,[14]而且可辨器形均属陶钵和陶碗。这种“黑皮陶”在该遗址第二次和第三次发掘中也可见(图3),这两次发掘的整理者尹检顺将其描述为“酱黑陶”,并认为“它与后期(大溪文化晚期、屈家岭文化)真正意义上的‘黑陶’有本质区别”。[15]笔者认为,酱黑陶的黑色表层是器物于氧化气氛烧成后再于窑外渗碳而成,不同于大溪文化时期通过窑内还原气氛烧成的黑皮灰胎陶(可对比图3与图4),更与后来的全黑陶相去甚远。但从技术发明与创新的路径上看,酱黑陶应是黑皮灰胎陶、全黑陶所承载的渗碳技术起点。

图3 汤家岗文化酱黑陶(黑皮陶) (1)钵(汤家岗T1857⑩:36) (2)碗(汤家岗M103:9) (3)碗(汤家岗M104:6) (4)碗(汤家岗M104:6)

在稍晚阶段,受洞庭湖西部平原的影响,鄂西地区也逐渐掌握烧制泥质黑陶的渗碳技术。如朝天嘴遗址、柳林溪遗址、关庙山遗址与杨家湾遗址的早期单位中开始出现少量的泥质灰胎黑皮陶(图4)。以柳林溪遗址T0915⑨为例,该层出土的泥质黑皮陶为9件,占陶器标本的0.3%。[16]而且,这一阶段鄂西地区出土的应用泥质黑皮陶的器类恰巧与洞庭湖西部平原一致,多为陶钵与陶碗。

图4 杨家湾遗址大溪文化泥质黑皮陶 (1)陶圈足(杨家湾H363:9) (2)玩具小碗(杨家湾T3545③B:1)

自城背溪文化时期始,由于洞庭湖西部平原与鄂西地区之间无难以逾越的地理屏障,西侧的武陵山脉又为二者的文化交流提供了一个流动性较强的山路网络,[17]洞庭湖西部平原的文化持续影响着鄂西地区的文化。在此背景下,根据鄂西地区泥质黑皮陶的数量较少、器形又与洞庭湖西部平原一致,笔者推断,在新石器时代晚期,洞庭湖西部平原极有可能是泥质黑陶烧制技术的核心区域,并向鄂西地区传播这一烧制技术。

同属新石器时代晚期,汉东地区边畈遗址的制陶技术可能相对落后于洞庭湖西部平原与鄂西地区。边畈遗址第一期至第三期的陶质遗存均为粗泥陶,且多为夹炭陶。[18]这一技术水准与新石器时代中期皂市下层文化和城背溪文化的制陶技术相似。此外,边畈遗址中所出陶器之陶色中“红色约占80%~90%,大部分涂红衣,其次为黑色”。[19]遗憾的是,边畈遗址的材料至今仍未公布,故无法获知黑陶标本的具体比例。边畈遗址的年代最早可能为4700calBC,[20]应属新石器时代晚期前段的村落遗址,故从绝对年代上看,其泥质黑陶的烧制技术很有可能是受洞庭湖西部平原的汤家岗文化的影响。

边畈遗址最有特色的器物为鼎,其于一、二期的出土比例高达半数,皆为夹炭红陶,第三期的比例才有所下降,并开始出现泥质灰胎鼎,但未见泥质黑陶鼎。而一种大敛口黑陶盆则可见于边畈遗址的一至三期。这似乎可以间接说明边畈遗址的先民已掌握黑陶烧制技术,并将该技术偏好地使用于某一类器物。由于边畈遗址的材料仅少量见于张绪球的著作及论文中,我们很难对边畈遗址的黑陶遗存作出全面的判断。但从边畈遗址所出黑陶盆的“大敛口”的描述看来,汉东地区边畈遗址的先民对泥质黑陶技术的理解应异于泥质黑陶多为敞口的钵与碗的洞庭湖西部平原和鄂西地区。

总而言之,洞庭湖西部平原可能是发明泥质黑陶技术的核心区,并将技术传播至鄂西地区和汉东地区。此外,从新石器时代晚期前段两湖地区先民对泥质黑陶技术的应用情况来看,汤家岗文化对鄂西地区有深入的影响,而汉东地区的边畈遗址则可能自成一脉。二者在泥质黑陶应用的器形上存在差异,这可能表现了二者对泥质黑陶技术理解的分歧。二者在泥质黑陶技术应用的“二元结构”上,恰巧与两湖地区新石器时代晚期以来的“釜—鼎”二元谱系结构一致。[21]此外,从泥质黑陶技术的应用情况来看,洞庭湖西部平原的“釜文化”较为强势,且向北影响了鄂西地区,而汉东地区的“鼎文化”则未见明显的外扩,未对其它区域有明显的影响。因此,在新石器文化晚期前段,“釜文化”与“鼎文化”并非势均力敌,而是呈现出以长江为界的“南强北弱”的文化格局。

物质与基于物质之上的人类文化是相互交缠的。故基于泥质黑陶的物质自然属性之上的文化现象应是物质性研究中不容忽视的一环。在汤家岗文化时期,汤家岗遗址已有少量的泥质酱黑陶碗、钵。笔者统计了汤家岗遗址102座汤家岗文化的墓葬,发现有随葬泥质酱黑陶的墓葬比没有随葬的墓葬平均多拥有3.42件随葬品。这些为数甚少的泥质酱黑陶,与戳印了特殊纹饰的白陶盘一样,应是当时较稀有的资源,只掌握在少数人的手中。

但由于此时仍属社会复杂化的初期,我们很难直接用随葬品的数量来代表墓主的社会等级。例如,汤家岗墓地M43的墓主仅随葬一件白陶盘,不见其他随葬品。由于白陶盘对汤家岗文化而言有着特别的意义,除了其原料必需选择数量稀少的含铝较高的高岭土外,陶器制作者还需要花费大量的精力在白陶盘上戳印特殊的纹饰,如象征“四时八方”的八角星纹。[22]因此,即使仅随葬一件白陶盘,也可能代表了墓主身份的特殊性。

虽然,我们不能低估社会复杂化初期衡量社会等级的不确定性与复杂性,但随葬品数量对于社会复杂化初期的意义也不能忽视。因此,我们仍可将随葬品数量视作社会复杂化初期诸多因素之一,纳入衡量墓主社会等级的重要参考变量群之中。从统计结果透露出的泥质酱黑陶与随葬品数量的相关关系看,泥质酱黑陶应具有一些社会文化层面的象征意义。

当泥质黑陶技术传播至鄂西地区后,鄂西地区似乎为陶碗这一类器物融入了特殊的理解。但这种理解很有可能是构筑于汤家岗文化的“圈足器”之上,如汤家岗遗址白陶的八角星纹多见于圈足底部。而鄂西地区的杨家湾遗址所出的黑陶碗的圈足底部,亦有刻划符号(图5)。[23]杨家湾圈足的刻划符号可见两种不同的技术,一种是在陶碗烧制前,在陶坯上先戳印或刻划好符号。但这样就会受到渗碳过程的影响,导致刻划符号的颜色与碗的颜色一致(图5-(1))。如此一来,刻划于圈足上的刻划符号不甚明显。这种戳印与刻划后再进行烧制的技术,与汤家岗文化的戳印纹酱黑陶碗如出一辙(图3)。这也从另一个侧面说明鄂西地区受洞庭湖西部平原的影响较深,吸收了洞庭湖西部平原的一些文化特征。

但在吸收洞庭湖西部平原的文化特征同时,鄂西地区发展出了新的文化传统。这表现为另一种基于本地对泥质灰胎黑皮陶颜色的认识之上发展而来的新的刻划方法,即待陶碗烧成后,再于黑皮陶表面刻划符号。如此一来,灰白色的胎质便会外露,与陶碗的黑皮形成鲜明的颜色对比(图5-(2))。这是本地文化的一种创新,而突显的颜色对比也可能给鄂西地区的先民带来新的意义。

图5 杨家湾遗址大溪文化黑皮陶刻符碗底 1.碗圈足(杨家湾T2938③:48) 2.碗圈足(杨家湾H543②:84)

颜色是物质的一项重要属性,对于人类而言,特殊的颜色往往被赋予重要象征意义。如长江中游的汤家岗文化、高庙文化的先民选择在颜色特别的白陶圈足盘上赋予“四时八方”,獠牙崇拜等具精神文化意义的图案。[24]又如在商周时期,颜色不仅是视觉感的表达,同时也显示出祭礼中神秘的象征系统。[25]而对于鄂西地区的先民而言,泥质黑陶是一种新兴的技术。从其于关庙山、中堡岛等生活聚落遗址出土的占比可知,泥质黑陶在此时应是一种稀缺资源。由于鄂西地区不容易获得白陶的制作原料,故其先民把陶器颜色表达的特殊性集中于泥质黑陶之上。而基于泥质黑陶的颜色特性上,杨家湾遗址的先民于黑陶碗的圈足底部刻划了特殊的符号,也应该是象征着某种特别的精神意义。笔者曾分析杨家湾大溪早期二段H363,H365,H538,H543,H607的物质情境。灰坑中埋藏的刻符圈足、彩陶与祖形器(所谓“陶支座”)呈现一种特殊的组合关系。其中,彩陶应是这一时期特殊的礼器;而祖形器则是源于彭头山文化,并在鄂西地区进一步发展的特殊礼器。[26]因此,与之呈组合关系的刻符圈足也应有一定的精神文化内涵。[27]

此外,汤家岗文化圈足带特殊戳印纹的白陶盘与酱黑陶碗经常完整地出现于墓葬情境之中,而鄂西地区的泥质黑陶刻符圈足碗往往出于灰坑与地层的情境之中,且这些刻符圈足碗通常还会被故意打碎,其埋藏情境中一般只能发现带刻符的圈足部分,碗身部分多缺失不见。由此看来,虽然鄂西地区先民接受了洞庭湖西部平原的文化影响,二者同样把圈足底部奉为特殊的位置,在其上刻划重要的图案或符号,但鄂西地区的先民也加入了一些新的理解,形成了与洞庭湖西部平原不同的精神文化传统。

同一时期,汉东地区边畈遗址的黑陶器则未见明显的社会或精神文化内涵。其墓葬中所出之器物仍不离实用功能较强的夹炭、夹砂红陶鼎、或红陶鼎、釜组合。从目前可见的材料看,边畈遗址的泥质黑陶敛口盆似乎多出于地层单位之中,且无特殊的纹饰,符号。

综上,基于泥质黑陶技术的稀缺性与其特殊的物质属性,洞庭湖西部平原的先民赋予与之交缠的社会及精神文化意义。而鄂西地区的先民在部分吸收洞庭湖西部平原的社会及精神文化因素基础上,把刻划符号这一精神文化因素融入进黑陶碗的圈足底部,为泥质黑陶带来新的诠释与新的意义。汉东地区在这一阶段未见与泥质黑陶相关的社会或精神文化因素。结合上文泥质黑陶技术及其应用的整体格局来看,交缠于泥质黑陶技术及物理性质之上的社会及精神文化也基本符合“南强北弱”的文化格局。但源于山地猎民自旧石器时代以来丰富的精神文化背景,[28]鄂西地区的先民对泥质黑陶融入了新的意义。所以,对于社会及精神文化而言,我们不能简单地运用上文关于渗碳技术传播所总结的单纯的“南强北弱”四个字扼杀了人类创造精神文化的能动性和复杂性。但无论如何,我们可以大体上察觉到一种趋势,即位于江南的洞庭湖西部平原比位于江北的鄂西地区有更强的影响力。

四 新石器时代晚期后段至铜石并用时代的文化格局转换

(一)技术的转变

在泥质黑陶的技术发明与创新方面,洞庭湖西部平原于新石器时代晚期前段曾领先于鄂西地区与汉东地区。然而,自BP5500左右,我们已无法清晰地分辨出洞庭湖西部平原于烧制泥质黑陶的技术上是否仍处于领先地位。这一阶段的技术转变在于从泥质灰胎黑皮陶发展至全黑陶,其关键在于渗碳深度的变化。

主持鄂西地区关庙山遗址第二次发掘的李文杰曾提出,大溪文化四期开始出现表里全黑,胎心亦黑的黑陶;[29]而尹检顺在《安乡汤家岗》报告中提及酱黑陶的性质时也曾表明,“它与后期(大溪文化晚期、屈家岭文化)真正意义上的‘黑陶’是有本质区别的”。[30]由于上述两位学者分别于鄂西地区与湖南长期主持新石器时代遗址的发掘工作,其判断应有一定的可信性。郭伟民在整理碳十四测年资料后,认为洞庭湖西部平原的大溪文化四期出现于BP5500左右。[31]经笔者计算,从目前的碳十四测年资料看,郭伟民之说应可从。故鄂西地区与洞庭湖西部平原的全黑陶烧制技术可能出现于BP5500左右。

汉东地区可能于油子岭文化早期出现这一技术的转变。据《谭家岭》第二期文化的一件曲腹杯的描述,张绪球将其描述为“泥质灰胎黑皮陶”。[32]由此可知,该报告于整理时可能有区分全黑陶与黑皮陶。因此,报告中未表述为“黑皮陶”而表述为“泥质黑陶”的陶器则可能与“黑皮陶”的属性不一,且其中一部分很有可能就是“全黑陶”。这种“泥质黑陶”的描述贯穿于谭家岭遗址的一至三期文化,而谭家岭遗址一期的相对年代应为油子岭文化早期。[33]此外,新近出版的《天门龙嘴》,TG1⑧:36鼎、H3:7盆等多个器物被描述为“黑皮陶”,[34]据此也可以判断其它描述为“泥质黑陶”或“泥质磨光黑陶”的陶器可能与黑皮陶的性质不一。由于谭家岭及龙嘴的发掘已过去多年,笔者未能收集到这两个遗址的泥质黑陶标本,故未有详细的实证研究。但结合上述几种旁证,从目前油子岭文化公布材料最多的这两本报告来看,汉东地区可能在油子岭文化早期便掌握全黑陶的烧制技术。

据孟华平对汉东地区的编年研究,油子岭文化早期绝对年代约为BP5900—5500[35]。但由于天门龙嘴报告中新发表了几个油子岭文化的测年数据,而年代问题对本文又至关重要,故本文在此对油子岭文化的绝对年代问题再作讨论。天门龙嘴的ⅡT0717⑧,H27:F8①属早期后段的单位,其中所测的碳十四数据经校正后最早可至3650calBC,而年代下限则为3350calBC。[36]但由于所采用的样本多是木炭,而使用木炭测出的绝对年代很有可能比实际考古单位的年代要早,[37]故不可取这三个数据中最早的年代作为油子岭文化早期后段的绝对年代上限,而应取三者重合部分的H27所测数据的上限为绝对年代上限,即3500calBC。

由于早期前段的单位TG3⑧所测之绝对年代数据已进入早期后段的绝对年代范围,故此数据难以相信。至于油子岭文化早期的年代上限,根据屈家岭遗址第三次发掘的第一期遗存中T5⑤提供的碳十四测年数据,经校正后为3950calBC—3650calBC。但该遗址仅提供了一个数据,油子岭文化早期上限能否到3950calBC仍需存疑,但从上述龙嘴遗址早期后段的年代范围可知,其早期前段的绝对年代范围应该早于3500calBC。因此,笔者保守估计汉东地区掌握全黑陶烧制工艺的绝对年代最晚可能为3500calBC,即BP5450左右。由于油子岭文化的绝对年代数据较少,且无明确的早期前段数据,因此,比较大溪文化四期的绝对年代数据,笔者尚无法断定全黑陶的烧制工艺起源于何处。

但有趣的是,随着天门龙嘴城址的建成,汉东地区尤其是大洪山南麓地带开始大规模地开发,很多技术在此得以创新。例如,天门龙嘴油子岭文化早期前段便出土制作十分精美泥质磨光薄胎黑陶,其胎壁之薄可能与轮制技术的发展相关。

而技术的创新网络常呈现一种盘根错节的关联性,上文已述,渗碳深度与气孔率、时间长度相关,若陶胎因轮制技术的进步而变薄,则有可能在花费较少的时间(能量)的情况下,烧制出实用性功能较强的全黑陶。此外,由于汉东地区缺少可制作白陶的高岭土资源,这可能是促使汉东地区的制陶者集中于黑陶技术创新的契机。如此一来,从逻辑上推理,汉东地区在创新与普及全黑陶方面可能比洞庭湖西部平原多了一点优势。总的来说,汉东地区在泥质黑陶的烧制技术方面已不再落后于洞庭湖西部平原与鄂西地区,甚至还呈现出一种逐渐超越洞庭湖西部平原与鄂西地区的趋势。

(二)泥质黑陶的普及程度

汉东地区在泥质黑陶的烧制技术方面开始逐渐超越洞庭湖西部平原与鄂西地区之余,也在泥质黑陶(此处包括黑皮陶与全黑陶的统计)的普及程度方面逐渐领先于洞庭湖西部平原与鄂西地区。泥质黑陶的普及化,意味着其物质特性逐渐为人所认识与了解。而普及程度的差异则可能代表着人们对泥质黑陶的物质特性于日常生活中应用程度的差异。对此,笔者运用两个方面来衡量泥质黑陶的普及程度,一是泥质黑陶的数量占比,二是应用泥质黑陶的器形类别数量,以此观察各区域泥质黑陶的普及化的早晚差异。

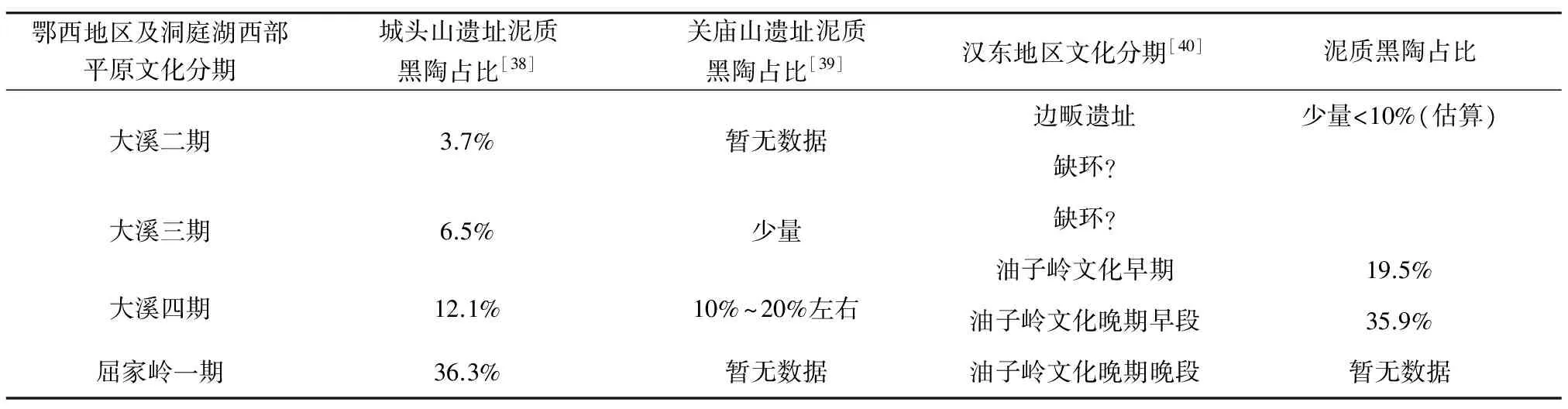

首先,笔者以各区域的典型遗址为例,观察泥质黑陶数量占比的变化情况(表1)。如表1所示,洞庭湖西部平原应从大溪文化四期开始出现泥质黑陶普及化的趋势,并在屈家岭文化一期时进入全面普及化的阶段,其泥质黑陶的数量占比盛极一时。

表1 各区域重要遗址的泥质黑陶占比情况

虽然,鄂西地区关庙山遗址的报告未直接提及泥质黑陶具体数量比例,但从报告对陶系的描述中发现,大溪文化三期时泥质黑陶的数量并不多,而大溪文化四期时泥质黑陶的数量则已跃居至仅次于泥质红陶,[41]为10%~20%左右。[42]因此,从数量上,看在泥质黑陶普及化的时间点上,鄂西地区泥质黑陶大约普及于大溪文化四期。

在汉东地区,屈家岭遗址第三次发掘中,第一、二、三期遗存均属油子岭文化,其中第一期属于油子岭文化早期的红陶系遗存,而第二、三期则属于油子岭文化晚期的黑陶系遗存。[43]虽然第一期以红陶系器物为主,但泥质黑陶的普及程度已相当高,其占比已达19.5%。[44]同属油子岭文化早期的谭家岭遗址,其ⅢT1107⑥的泥质黑陶占比亦达26%。[45]此外,笔者统计了天门龙嘴报告中油子岭文化早期前段的地层单位所抽样的陶器标本,其中泥质黑陶的占比更达29%。因此,比较黑陶数量普及的时间点,汉东地区明显早于洞庭湖西部平原,可能与鄂西地区同时,或略早于鄂西地区。

其次,从汤家岗文化到屈家岭文化应用泥质黑陶的器形类别上看,笔者从两湖地区的遗址报告中收集的1350件泥质黑陶器物可分为25类。其中,以鼎、豆、罐、簋、壶、器盖、曲腹杯、碗及小罐这九类的数量最多。若从各类器形于遗迹单位与地层单位的出现频率看,在笔者收集的195个出土两件以上泥质黑陶器物的单位中,出现频率最高的器物类别为器盖、碗、壶、豆,其次为曲腹杯,鼎,簋,小罐及甑。结合上述两种计算方法,两湖平原较为普及的泥质黑陶器类为鼎、豆、罐、簋、壶、器盖、曲腹杯、碗、小罐、甑十类。下文将进一步统计这些常见的泥质黑陶器类于三个区域内普及的具体情况。

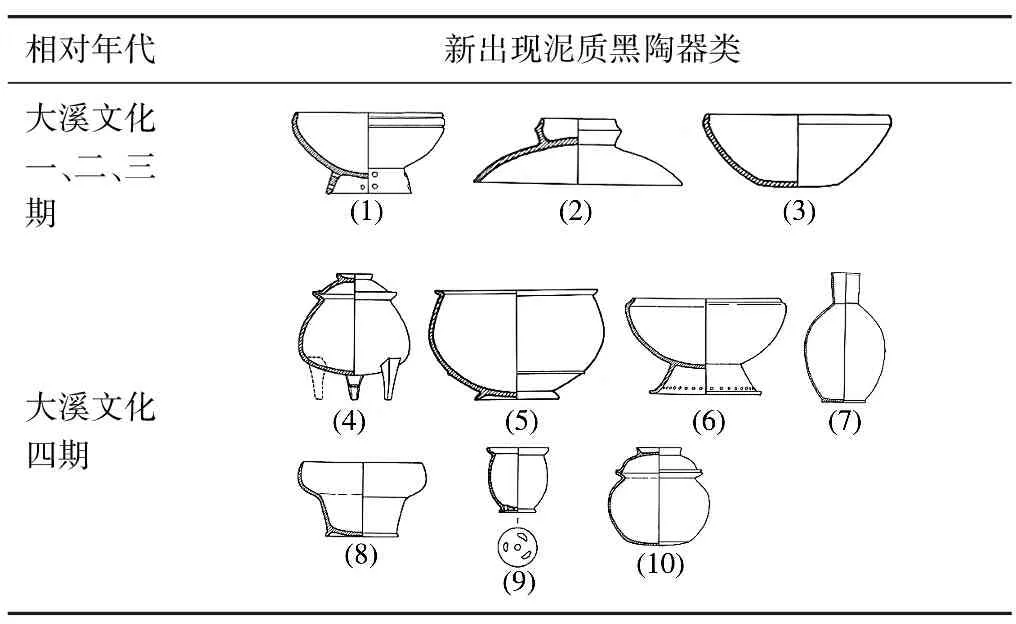

笔者仍以公布资料最多的城头山遗址作为洞庭湖西部平原的典型遗址,借此观察洞庭湖西部平原大溪文化一期至大溪文化四期的泥质黑陶器物类型发展情况。城头山遗址大溪文化一期的黑陶器类主要集中于钵、钵形罐、碗、碟这几类器物,很明显是与汤家岗文化“酱黑陶”的器类特点相似。

大溪文化二、三期的黑陶器类亦无较大变化,出土比例较高的器类仍为碗和钵,新出现的常见器类为器盖。然而,从大溪文化四期起,城头山遗址的黑陶器类变化较大,新出现了口部较小的小罐,大口长颈带盖的壶或小口长颈壶,豆(部分带刻划符号),曲腹杯,鼓腹簋,盆,大量的鼎和甑(图6)。总的来看,从大溪四期起,新出现的黑陶器类共七类,占两湖地区常见黑陶器类中70%。因此,洞庭湖西部平原的黑陶器类全面普及化的时间点应始于大溪文化四期。

相对年代新出现泥质黑陶器类大溪文化一、二、三期大溪文化四期

图6 城头山遗址大溪文化时期泥质黑陶器类

(1)碗(T635522:4)(2)器盖(M679:5)(3)钵(H581:2)(4)鼎(M867:3)(5)簋(M895:1)(6)豆(M391:2)(7)壶(M871:12)(8)曲腹杯(M817:5)(9)甑(M809:4)(10)小罐(M869:4)

鄂西地区大溪文化一、二期,杨家湾遗址大溪文化早期灰坑中所出的黑陶器类以碗、罐为主,黑陶碗圈足底部往往有刻划符号。关庙山遗址大溪文化三期开始出现泥质黑陶的曲腹杯,鼓腹簋和小罐,而大溪文化四期时则出现碗形圈足豆,细颈壶和甑(图7)。与洞庭湖西部平原于大溪文化四期“突变式”的普及化相比,鄂西地区泥质黑陶的器类发展则呈现一种均衡的线性增长趋势。

相对年代新出现泥质黑陶器类大溪文化一、二期大溪文化三期大溪文化四期

图7 杨家湾、关庙山遗址大溪文化时期泥质黑陶器类

(1)碗(杨家湾H224:1)(2)罐(杨家湾H538②:36)(3)簋(关庙山T75④CH119:18)(4)曲腹杯(关庙山T63④:25)(5)小罐(关庙山T63④B:19)(6)豆(关庙山G3:32)(7)壶(关庙山T53③F10)(8)甑(关庙山T55③:8)

上文已提及,汉东地区于边畈遗址所应用的器类主要为一种敛口的盆。而到了油子岭文化早期,泥质黑陶则全面应用于多种器类之上,包括鼎、罐形豆、簋、碗、罐、小罐六类两湖地区常见器类,已占两湖地区常见黑陶器类的60%,而到油子岭文化晚期,则进一步出现曲腹杯,甑和壶(图8)。由此可见,无论是泥质黑陶的数量,还是应用泥质黑陶的器类,汉东地区在油子岭文化早期有飞跃性的发展。而源于汉东地区本地的鼎、豆、簋与泥质黑陶技术相结合后,开始向南影响到洞庭湖西部平原的大溪文化四期的泥质黑陶应用情况,促使洞庭湖西部平原新出现黑陶鼎、簋、豆等汉东地区油子岭文化的文化因素。基于汉东地区与洞庭湖西部平原相近的生计模式及生活方式,二者应用泥质黑陶的器类相似也应是情理之中。

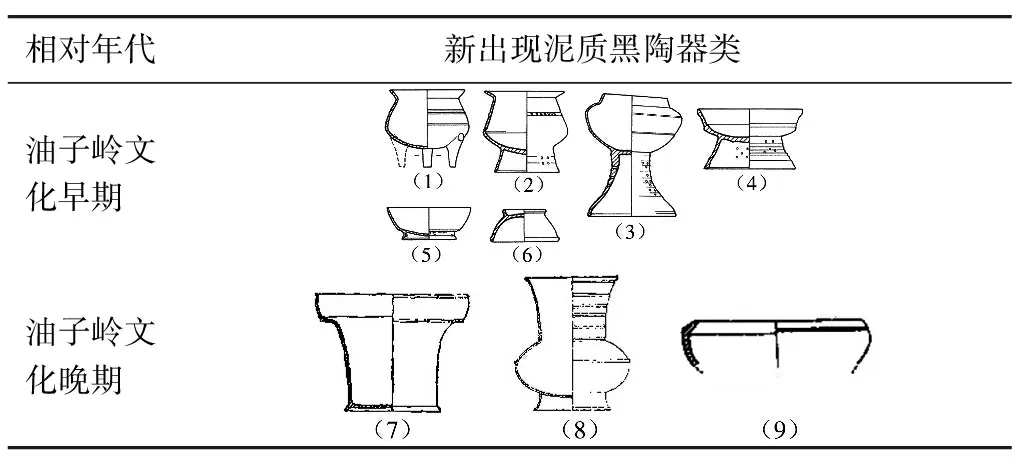

相对年代新出现泥质黑陶器类油子岭文化早期油子岭文化晚期

图8 汉东地区龙嘴、屈家岭遗址油子岭文化泥质黑陶器类

(1)鼎(龙嘴M9:6)(2)簋(龙嘴M9:12)(3)豆(龙嘴M9:8)(4)盘(龙嘴M9:14)(5)碗(龙嘴M1:10)(6)器盖(龙嘴M1:6)(7)曲腹杯(屈家岭M9:6)(8)壶(屈家岭M2:6)(9)甑(屈家岭T4②:13)

而鄂西地区在泥质黑陶的应用上则存在一定程度的特殊性。在大溪文化时期,鄂西地区仍坚守使用陶釜的传统,汉东地区流行的陶鼎很少出现于此,而泥质黑陶鼎则更为罕见。此外,曲腹杯是鄂西地区于大溪文化二期新出现的本地文化因素,但刚出现时的材质仍是泥质红陶。在逐渐吸收和应用泥质黑陶技术和观念的过程中,鄂西地区的先民根据自己的理解,将泥质黑陶技术应用于部分的曲腹杯制作中,成为了颇具地方特色的文化因素。而这种泥质黑陶曲腹杯也在大溪文化四期时传播至洞庭湖西部平原,在油子岭文化晚期时传播至汉东地区。因此,鄂西地区的先民没有单纯的吸收汉东地区与洞庭湖西部平原的泥质黑陶应用模式,而是在选择性的吸收同时,将自身的文化因素融入至泥质黑陶应用的器类当中,从而创造了对泥质黑陶的新的理解,并反向输出这一文化因素,影响汉东地区及洞庭湖西部平原。

总的来说,从泥质黑陶的普及化程度上看,位于江南的洞庭湖西部平原已不具备明显的优势。反而,江北的汉东地区开始逐渐超越洞庭湖西部平原,其泥质黑陶的应用器类也开始南下影响洞庭湖西部平原。而江北的鄂西地区也别树一帜,其泥质黑陶的应用器类也反向影响到洞庭湖西部平原与汉东地区。因此,从油子岭文化早期起,整个两湖地区的文化格局开始发生转换,江北的汉东地区与鄂西地区开始逐渐超越江南的洞庭湖西部平原,逐渐形成一种自北向南的影响趋势。

(三)社会及精神文化格局之转换

在汉东地区油子岭文化早期,谭家岭遗址、龙嘴遗址、油子岭遗址都发现了少量彩陶碗。这些彩陶碗的圈足底部绘有特殊的四分式纹样(图9)。据赵柏熹研究,这些四分式纹样传承自彭头山文化,且逐渐传播至鄂西地区的柳林溪遗址,后影响汉东地区的油子岭文化。他认为这种四分式纹饰多用于礼器之上,具有特殊的象征意义,油子岭文化彩陶碗圈足底部的四分式纹样也应继承了这种特殊的精神文化。[46]而从上文提到的杨家湾遗址的几个灰坑的情况来看,泥质黑陶刻符圈足、祖形器(表面常饰有四分式纹样)、彩陶是常见的组合。汉东地区吸收了上述这一组合的要素,并将三种要素拼装起来,形成了圈足底部带四分式纹样的彩陶碗。这明显看出汉东地区在油子岭文化早期,其精神文化有受到洞庭湖西部平原和鄂西地区的影响。

图9 谭家岭遗址彩陶碗 (1)碗(ⅣT2211⑧:6)(2)碗圈足(ⅢT1006⑩:131)(3)碗圈足(Ⅲ1108⑥:111)(4)碗(ⅣT2210⑧:5)

但在受到洞庭湖西部平原和鄂西地区的影响

同时,汉东地区的泥质黑陶开始承担两湖地区社会与精神文化格局转换的重要角色。从油子岭文化早期起,汉东地区龙嘴城址新兴了一种泥质黑陶随葬传统。在目前发现的九座油子岭文化早期的墓葬中,鼎、簋、豆是常见的随葬器物(表2)。而这些随葬用的鼎、簋、豆无一例外均为泥质黑陶。此外,泥质黑陶器物的随葬数量与总随葬品数量有明显的关联性,这可能表示泥质黑陶器物与墓主生前的财富或社会等级有关,可能是一种代表墓主身份的限制性物品。[47]

表2 天门龙嘴墓葬情况统计表

除了作为社会身份的象征外,笔者认为泥质黑陶随葬传统还可能具备特殊的文化意义。龙嘴城址作为汉东地区新兴的中心聚落,其城内精英迫切需要发明一种新的传统来构建族群认同。基于颜色、防渗性等物理属性的泥质黑陶所构筑的随葬传统就可能成为了他们达成这一目的的手段之一。在随后的油子岭文化晚期,这种泥质黑陶随葬传统也确实得到全面普及,一方面表现在使用泥质黑陶随葬传统的社会阶层的普及上,另一方面则表现在地域扩散的广度上。如汉东地区的屈家岭遗址,洞庭湖西部平原的划城岗遗址、城头山遗址、王家岗遗址,鄂东南地区的螺蛳山遗址,都能发现这种泥质黑陶随葬传统。虽然基于生计模式与文化传统等因素,传播过程中这类泥质黑陶随葬传统会有不同程度的变化,但总体看来,洞庭湖西部平原与鄂东南地区都明显受到这种泥质黑陶随葬传统的影响。[48]由于目前鄂西地区墓葬材料较少,故未知泥质黑陶随葬传统于鄂西地区的情况。

综上所述,油子岭文化早期是一个社会及精神文化格局转换的过渡时期,汉东地区一方面受洞庭湖西部平原与鄂西地区传统的文化因素影响,另一方面又逐步兴起本地的泥质黑陶随葬传统。到了油子岭文化晚期,我们可以发现这种泥质黑陶随葬传统在两湖地区已相当普及。

随着全黑陶的创新技术、泥质黑陶普及化以及泥质黑陶随葬传统的兴起,两湖地区新石器时代晚期的文化格局在油子岭文化早期开始逐渐发生转换:江南的洞庭湖西部平原逐渐失去对江北的影响力,江北的汉东地区则逐渐超越洞庭湖西部平原,并向外扩散其文化传统。这一变化为随后出现的屈家岭—石家河文化时期两湖地区形成以汉东地区为中心的文化面貌埋下伏笔。

五 总 结

在新石器时代中期及晚期前段,植根于适合早期人类定居的自然环境优势,洞庭湖西部平原扮演着两湖地区文化格局的核心角色,向外输出各类原生文化要素,泥质黑陶的烧制技术便是其中之一。

鄂西地区主要扮演着传播的纽带,其地理成分本身就包括了平原与山地地形。基于山地猎民与平原地区迥异的生活方式,生活于山地的先民的思想及信仰系统的结构自然也与平原地区有所差异。他们往往会拆解来自平原地区的文化系统中的零件,在融入自身文化系统的要素后,拼装合成一个新的系统,并反向影响纽带的一侧或两侧,例如文中提及的泥质黑陶曲腹杯对洞庭湖西部平原和汉东地区的影响,黑陶刻符圈足对汉东地区的影响。

随着两湖地区新石器时代晚期日益稳定的生态环境,人口与资源压力成为了地域相对狭小的洞庭湖西部平原的发展瓶颈,而坐拥大洪山南麓宽广平原的汉东地区开始逐渐超越洞庭湖西部平原,并向南影响洞庭湖西部平原。除了生态环境的优势外,汉东地区应用全黑陶的器类及泥质黑陶随葬传统于两湖地区的全面普及,成为整个文化格局转换过程中重要的一环。

通过渗碳技术的发明与创新,两湖地区的先民创造出新的物质。而基于颜色、防渗性等自然属性,泥质黑陶又被赋予一系列的社会与精神文化。它们相互交缠,形成了一个系统。通过理清这个系统各个部分在两湖地区的传播与变迁,我们可以发现各个小区域在不同时期所扮演的角色,从而勾勒出一幅包含时间之变的、宏观的文化格局转换的画面。

(后记:本文在写作与修订过程中得到郭静云先生与郭立新先生悉心指导,向桃初先生也为本文的修订提供了宝贵意见,在此特意致谢!)

注 释

①目前,汉东地区新石器中期的考古学文化面貌并不清晰,土城下层遗存仅见于张绪球先生的著作中,其材料尚未完全公布,详细可参阅张绪球,长江中游新石器时代文化概论[M],武汉:湖北科学技术出版社,1992年。此外,张弛先生认为,江汉平原的腹地因常有河流改道而致的水患频发,故不宜早期人类居住,只能成为先民偶尔开发的边际地区。详见张弛,长江中下游地区史前聚落研究[M],北京:文物出版社,2003年,6-7.

②湖北省文物考古研究所.宜都城背溪[M].北京:文物出版社,2001, 108-109。

③郭伟民,南岭中心带史前文化现象考察[J].考古与文物,2008(5):15-17.郭静云,郭立新.从新石器时代刻纹白陶与八角星图看平原与山地文化的关系[J].东南文化,2014(4):82.

④孟华平,长江中游史前文化结构[M],北京:文物出版社,2010年.

⑤边畈遗址的统计数据源自张绪球,汉江东部地区新石器时代文化初论[J],考古与文物,1987(4):57-58。其文中提及,“陶色中,红色约占80%~90%,……其次为黑色”,故以此推断泥质黑陶的占比应少于10%;而油子岭文化的各阶段陶器统计则源自屈家岭考古发掘队,屈家岭遗址第三次发掘[J],考古学报,1992(1).

⑥“限制性物品”的概念最先由郭立新先生引介至国内。详见郭立新,墓地情境分析与身份标识:以博罗横岭山墓地为例[J],中山大学学报(社会科学版),2006(5):89.

[1] 关于Materiality的研究视角,可追溯至1994年Chris Gosden所撰写之Social Being and Time一书。近来,Carl Knappett全面综述了Materiality的几个研究面向及研究方法,详见Knappett, Carl.“Materiality.”Archaeological Theory Today (2nd edition), edited by I.Hodder(2012):188-207.

[2] Jones, Andrew.Archaeometry and materiality:materials-based analysis in theory and practice.Archaeometry46.3 (2004):327-338.

[3] 孟华平.长江中游史前文化结构[M].武汉:长江文艺出版社,1997.

[4] 张绪球.长江中游新石器时代文化概论[M].武汉:湖北科学技术出版社,1992;张弛,长江中下游地区史前聚落研究[M].北京:文物出版社,2003:6-7.

[5] 郭伟民.新石器时代澧阳平原与汉东地区的文化和社会[M].北京:文物出版社,2010.

[6] 郭静云.皂市下层文化生计与社会的多样性[C]//首届中国考古学大会论文.郑州,2016.

[7] 湖南省文物考古所.安乡汤家岗——新石器时代遗址发掘报告[M].北京:科学出版社,2013.

[8] 郭静云.郭立新.论稻作萌生与成熟的时空问题(续)[J].中国农史,2014 (6):13.

[9] 郭伟民.新石器时代澧阳平原与汉东地区的文化和社会[M].第101页.

[10] 范梓浩.长江中下游泥质黑陶的起源与发展[D].广州:中山大学,2015.

[11] 沈建兴,翟纪伟,李传山等.龙山黑陶显微结构分析和渗碳工艺研究[J].中国陶瓷,2008(3):43-45.

[12] 郭伟民.新石器时代澧阳平原与汉东地区的文化与社会[M].北京:北京文物出版社,2010.

[13] 湖北省文物考古研究所.宜都城背溪[M]北京:文物出版社,2001.

[14] 湖南省文物考古研究所.湖南安乡县汤家岗新石器时代遗址[J],考古,1982(4):345.

[15] 湖南省文物考古所编著.安乡汤家岗——新石器时代遗址发掘报告[M],58.

[16] 湖北省文物考古研究所.秭归柳林溪[M].北京:科学出版社,2003.

[17]郭伟民.南岭中心带史前文化现象考察[J].考古与文物,2008(5):15-17;郭静云,郭立新.从新石器时代刻纹白陶与八角星图看平原与山地文化的关系[J].东南文化,2014(4):82.

[18] 张绪球.汉江东部地区新石器时代文化初论[J].考古与文物,1987(4):56-65.

[19] 张绪球.汉江东部地区新石器时代文化初论[J].考古与文物,1987(4):57.

[20] 郭伟民.新石器时代澧阳平原与汉东地区的文化与社会[M],30.

[21] 孟华平.长江中游史前文化结构[M].武汉:长江文艺出版社,1997.

[22] 郭静云,郭立新.从新石器时代刻纹白陶与八角星图看平原与山地文化的关系[J].东南文化,2014(4):77-82.

[23] 郭静云,夏商周——从神话到史实[M].上海:上海古籍出版社,2013,299-302.

[24] 郭静云,郭立新.从新石器时代刻纹白陶与八角星图看平原与山地文化的关系[J].东南文化,2014(4):80-82.

[25] 郭静云.幽玄之谜:商周时期表达青色的字汇及其意义[J].历史研究,2010(2):4-24.

[26] 赵柏熹.长江中游新石器时代陶支座研究[D].广州:中山大学,2015.

[27] 范梓浩.长江中下游泥质黑陶的起源与发展[D].广州:中山大学,2015:116-120.

[28] 郭静云,郭立新.从新石器时代刻纹白陶与八角星图看平原与山地文化的关系[J].东南文化,2014(4):81.

[29] 李文杰,黄素英.浅说大溪文化陶器的渗碳工艺[J].江汉考古,1985(4):46-51.

[30] 湖南省文物考古所.安乡汤家岗——新石器时代遗址发掘报告[M].北京:科技出版社,2013年.

[31] 郭伟民.新石器时代澧阳平原与汉东地区的文化和社会[M].北京:文物出版社,2010年.

[32] 湖北省荆州博物馆,北京大学考古学系,湖北省文物考古研究所.天门石家河考古发掘报告之三:谭家岭[M].北京:文物出版社,2011.

[33] 湖北省荆州博物馆,北京大学考古学系,湖北省文物考古研究所.天门石家河考古发掘报告之三:谭家岭[M].北京:文物出版社,2011.

[34] 湖北省文物考古研究所,天门市博物馆.天门龙嘴[M].北京:科学出版社,2015,293.

[35] 孟华平.长江中游史前文化结构[M].武汉:长江文艺出版社,1997年.

[36] 湖北省文物考古研究所,天门市博物馆.天门龙嘴[M].北京:科技出版社,2015.

[37] 郭立新,郭静云.上古国家与文明研究中年代学方法的反思[J].南方文物,2016(4):17-31.

[38] 湖南省文物考古研究所.澧县城头山[M].北京:文物出版社,2007:355-358.

[39] 何介钧.长江中游新石器时代文化[M].武汉:湖北教育出版社,2004:33-34.

[40] 张绪球.汉江东部地区新石器时代文化初论[J].考古与文物,1987(4):57-58.

[41] 中国社会科学院湖北考古队,湖北枝江关庙山遗址第二次发掘[J],考古,1983(1):17-29.

[42] 何介钧,长江中游新石器时代文化[M].武汉:湖北教育出版社,2004年.

[43] 郭伟民,新石器时代澧阳平原与汉东地区的文化和社会[M].北京:文物出版社,2010年.

[44] 屈家岭考古发掘队,屈家岭遗址第三次发掘[J].考古学报,1992(1):67.

[45] 湖北省荆州博物馆,北京大学考古学系,湖北省文物考古研究所,天门石家河考古发掘报告之三:谭家岭[M].北京:文物出版社,2011年.

[46] 赵柏熹,石家河遗址出土彩陶纺轮纹饰来源初探[Z].纪念石家河遗址发掘60周年学术会议,(天门), 2015.

[47] 郭立新.墓地情境分析与身份标识:以博罗横岭墓地为例[J].中山大学学报(社会科学版),2006(5):89.

[48] 范梓浩,汉北地区泥质黑陶随葬传统[C].湖北省文物考古研究所编,纪念石家河发掘60周年学术研讨会论文集[C](出版中)。

TransformationofLateNeolithicCulturalStructureinHunanandHubeiInBlackPotteriesPerspective

FAN Zi-hao

(Taiwan Chung Cheng University,Jiayi 62102,China)

The possibility of focusing on the material in large scale of time is the advantage of archaeology research.This article explains the transformation process of cultural structure from late Neolithic period to early Chalcolithic period in Hunan and Hubei,with a perspective of the entanglement of techno-culture,socio-culture and ideo-culture in black potteries.The early period of Youziling culture is the turning point that the cultural core with strong influence gradually changes from the west part of Dongting Lake plain to the Handong area(the east area of Lower Hanshui River).Surpassing the west part of Dongting Lake plain,the Handong area ,as the culture core in Hunan and Hubei,develops and outspreads the highly consistent Qujialing and Shijiahe culture.

black pottery;late Neolithic;Hunan and Hubei;culture structure

K21

A

1008—1763(2017)05—0031—11

2016-12-25

范梓浩(1989—),男,广东广州人,台湾中正大学博士生。研究方向:中国上古史。

——以加拿大麦凯河油砂储集层为例