我国花样游泳项目发展现状分析与对策建议

徐建方,李 良

XU Jian-fang,LI Liang

我国花样游泳项目发展现状分析与对策建议

徐建方,李 良

XU Jian-fang,LI Liang

通过相关调研,从教练员与运动员情况、项目发展存在问题等方面,结合我国花样游泳项目近几年取得的成绩和面临的形势,对我国花样游泳项目的发展现状进行梳理与分析。1)我国现有9个省(市)、35个机构开展花样游泳项目训练/培训;2)全国花样游泳项目教练员为116人,全部具有大专以上学历,学士(含)以上学历为95人,约85%为40岁以下,仅6人为国家级教练员;3)全国参加花样游泳训练/培训的人数为1 582人,国际健将、国家级健将、一级、二级、二级以下运动水平的人数分别为15、66、39、183和1 279人;4)每年由国家体育总局游泳运动项目管理中心主办4次全国性花样游泳比赛。当前存在的主要问题:1)缺乏长远规划和有效政策引导,导致项目布局不合理,参与面太小;2)参训人员年龄结构失衡,人才流失严重,高水平运动员稀缺;3)教练员业务水平低,缺乏高水平教练员;4)项目赛事、活动少,宣传、推广力度不够,社会认可度低。对策建议:制定项目发展长远规划,做好顶层设计与项目布局,确定配套实施细则保障落实;大力扶持青少年体育俱乐部建设,加强政策引导和资金支持;扩大宣传途径,打造精品赛事,增加认知度;加强人才梯队建设,完善保障体系,协助解决学习和保障问题;规范教练员队伍,加强业务培训,提高教练员执教水平;加强人才培养规律研究,提高训练效益,促进项目全面发展。

花样游泳;现状;对策;建议;中国

花样游泳项目起源于20世纪20年代的欧洲,被称为“水中芭蕾”。1952年,花样游泳被列为奥运会表演项目,美国和加拿大花样游泳队首次在奥运会上进行了表演。1956年,国际游泳联合会正式承认花样游泳为体育比赛项目。20世纪60年代,随着动作力度的加强和自选节奏的加快,花样游泳项目得到各方认可,于1973年9月列为贝尔格莱德举行的第1届游泳、跳水和水球世界锦标赛参赛项目,1984年成为第23届奥运会表演项目,1985年4月被国际奥委会正式接纳为奥运会比赛项目[2,3,19,21,22]。我国自1982年开展花样游泳项目,30多年的发展已经使我国花样游泳项目处于世界前列水平,自2006年国家队首次战胜日本队夺取亚运会金牌后,连续3届奥运会(第29~31届)进入前3名。但随着国际竞争态势日趋激烈,花样游泳后备人才培养基础薄弱,2020年东京奥运会我国花样游泳项目将面临前所未有的压力[3,8,11]。

本文基于项目特殊性,通过专家访谈和小样本的问卷调查对全国所有开展花样游泳项目训练/培训的机构进行调研,梳理和分析我国花样游泳项目发展现状并就此提出对策建议。访谈对象包括北京队、天津队、上海队、江苏队、湖北队、湖南队、广东队、四川队8名主教练、4名国际级裁判、9名项目主管领导,共计21人,访谈内容包括花样游泳项目的现状和发展问题。对各省(市)开展花样游泳项目训练/培训机构共发放调查问卷35份,收回35份,每份问卷发放给所在机构主教练,问卷回收后,通过电话联系,就问卷内容与主教练进行再次核实,确保问卷的效度和信度,数据截至2016年12月。

1 我国花样游泳项目发展面临的形势

世界花样游泳运动近年来发展迅速,竞争格局出现变化,俄罗斯队继续保持世界花样游泳的霸主地位,乌克兰队异军突起,日本队强势回归,西班牙队成为“落寞的贵族”,世界花样游泳高水平队伍可分为第一集团——俄罗斯队、中国队、日本队、乌克兰队,第二集团——西班牙队、加拿大队、意大利队、美国队。

俄罗斯队自2000年以来,连续5届奥运会获得冠军。俄罗斯花样游泳始终保持领先地位,关键在于其有雄厚的人才基础和高水平的教练员队伍,对后备人才精心培养,搭建了良好的人才梯队。运动员从小就接触到专业且全面的花样游泳训练,包括音乐、舞蹈、技巧、体能、专项技能等,每个年龄段都有不同的训练方法和手段以及各项测试内容,并参加国内、外各年龄组的比赛。队员们都经过长期严格、系统、全面的训练,具备了花样游泳所需的各项素质,在编排难度、推进速度、变换速度、艺术表现上均具有难以撼动的优势[4,5,8]。

2016奥运周期,日本队和乌克兰队的进步是有目共睹的,且各具特点,均有着很强的自身风格,并保持着强烈的上升势头。日本队作为传统强队曾一度低落,自从井村雅黛重新执教后,其表现出强劲的回升势头。虽然日本队运动员整体身体条件一般,编排也还是一如既往地保持着原有的风格,但在动作规范、到位、控制、同步等完成质量上,几乎做到了最高水准。乌克兰队是2016奥运周期上升最快的一支队伍,有着俄罗斯队的影子,虽然在技术规范上略显粗糙,但其运动员身体条件非常好,身材修长、动作漂亮、编排新颖,在动作编排、托举创新方面有诸多亮点。

西班牙队由于新老交替、后备人才培养出现问题,虽然已经脱离第一集团,但是其运动员的表演张力与生俱来,编排的创新性也乏善可陈,目前已经完成新老交替的过程,假以时日仍然是一个强有力的竞争对手。

我国花样游泳项目近年来在奥运会、世界锦标赛、世界杯系列比赛中取得了优异成绩,在训练和比赛中充分体现花样游泳项目的竞技特征——难、新、美、齐、高、快、脆,进一步巩固了中国队动作技术完成质量高的传统优势,近2届奥运会逐步加强了编排的创新和难度,提升了表演张力。但动作的紧凑性、连贯性、流畅性,运动员对音乐、编排的理解和演绎能力,以及临场气势和对比赛的驾驭能力等方面较俄罗斯队仍然有着一定的差距[2,13,14]。面对日益临近的2020年东京奥运会,我国花样游泳项目的危机是客观存在的,追赶俄罗斯队的同时,也需要积极面对日本队和乌克兰队的激烈竞争。

2 我国花样游泳项目发展存在的问题

2.1 布局不合理,参与面窄

我国花样游泳项目由中国游泳协会负责全国范围内的统筹规划和管理,组织全国性的花样游泳比赛与相关活动,各省(区、市)游泳协会负责本地区花样游泳项目的发展并组织本地区的相关赛事和活动。

目前,花样游泳项目的发展缺乏顶层设计和长远谋划,导致项目发展方向和目标不清晰。我国花样游泳项目不仅缺乏整体发展规划和长远目标,无明确的纲要或指导性文件对花样游泳项目进行全面布局;且各省(区、市)也没有本地区花样游泳项目的发展规划和实施细则。国家队主要围绕参与国际重大比赛,如奥运会、世界锦标赛、亚运会和世界杯等赛事展开各项工作,地方队则主要围绕全运会和每年2次的全国比赛开展工作。缺乏长远规划或现有规划并未落到实处,导致国家队和地方队难以协调统一发展,这一现象在其他竞技体育项目中也普遍存在。

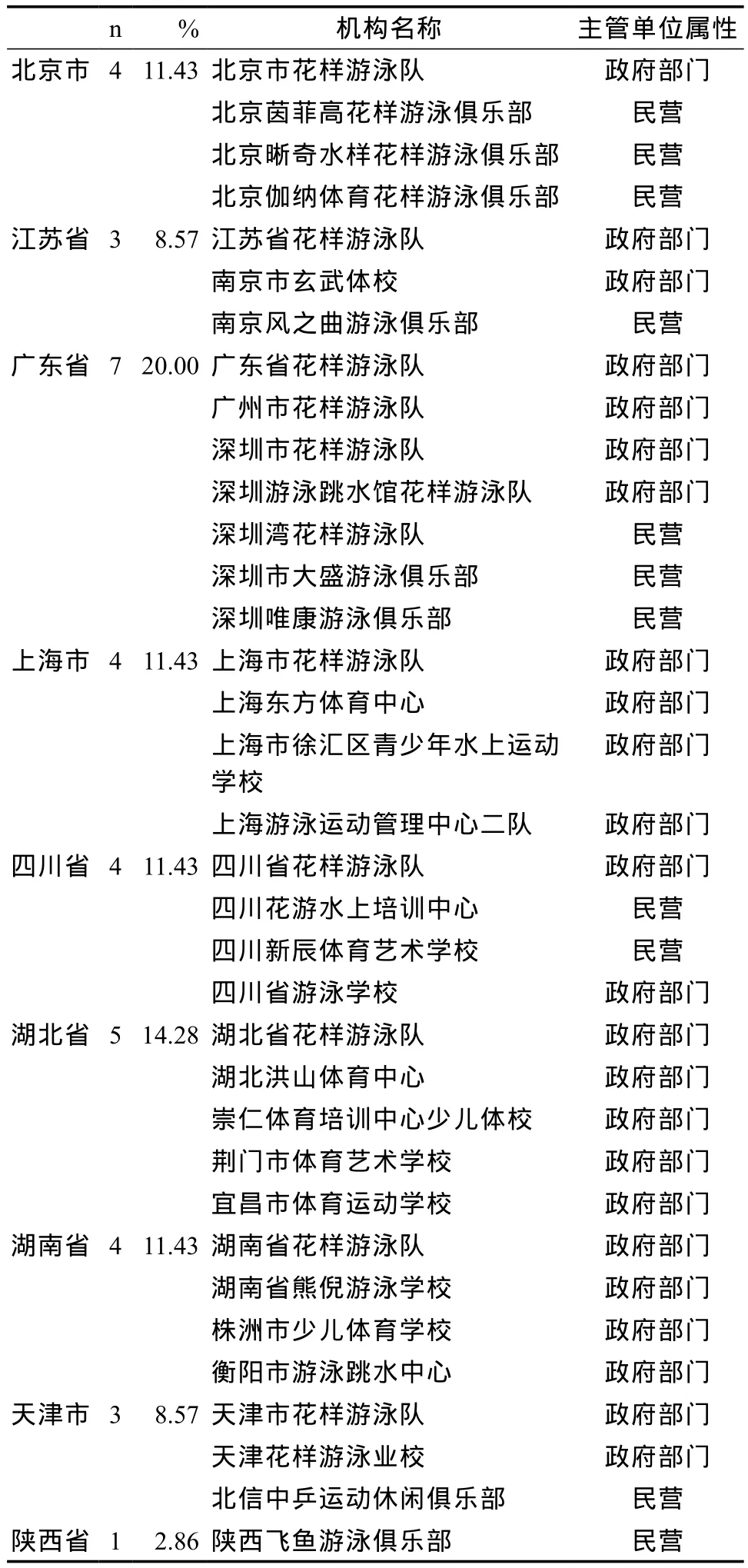

当前,全国仅9个省(市)、35个机构开展了花样游泳项目的训练/培训工作(表1),较为集中在经济较发达的省(市),且以大中城市为主,陕西省是近年才由民间俱乐部兴办了普及类少儿花样游泳培训班。目前,我国竞技体育后备人才培养的系统壁垒已开始被打破,跨界整合趋势加强;传统培养机构数量大幅减少,开放、多元的培养体系已呈现,培养单位由体育系统扩展到包括体育系统、教育系统、社会系统以及家庭系统4线并举的多种培养形式(阳艺武,2015)。体育后备人才培养模式多元化的趋势也从日益增多的民营机构参与花样游泳项目的发展中得到印证,民营机构的俱乐部数量由2013年的4家增长到2016年的11家,说明以往单一的后备人才培养模式已经不能适应当前体育发展需求,跨界、融合发展必然是体育后备人才培养的重要方向。但就花样游泳项目当前民营机构的规模、影响力和培训质量来看,仍然处于初级阶段,花样游泳项目的训练/培训仍然由体育行政部门及其相关机构主导(68.57%),结合人才输送结果来看,花样游泳后备人才培养仍然以体制内培养为主,尚未形成多渠道培养体系,缺乏必要的政策支持与引导以及相关制度建设还不完善是主要的影响因素之一。

表1 我国花样游泳项目训练/培训机构情况 (n=35)Table 1 Synchronized Swimming Training Institutions in China

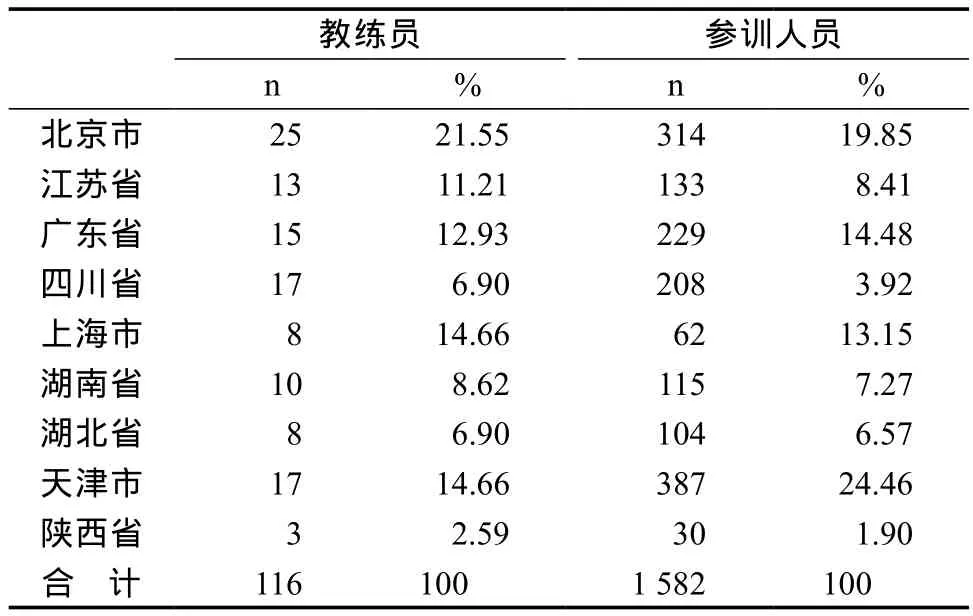

我国从事花样游泳项目教学训练的教练员仅116人,总数少,且各地分布不均衡,北京市25人,占比超过21%,而上海市(8人)、湖北省(8人)、陕西省(3人)却极其缺乏专业教练员;全国接受花样游泳训练/培训的总人数仅有1 582人,北京市和天津市人数均超过300人,上海市和陕西省分别仅为62人和30人。同时,各地运动水平差距较大,天津市、湖北省等地花样游泳运动水平长期低水平徘徊,难以取得重大突破,人才培养困境重重(表2)。上述数据表明,我国花样游泳项目参与面窄且地区间发展极不均衡,可以说,缺乏项目的顶层设计和地方规划以指引项目的发展,是导致项目布局不合理、开展面窄、普及率低、地域发展不均衡等问题的主要因素。而开展花样游泳项目较好的国家,如俄罗斯、日本、加拿大、西班牙、美国等,不仅有着数量较多的花样游泳俱乐部,且不同年龄段均有大量学生接受专业训练/培训,以加拿大安大略省为例,其一个省就有大小不一的花样游泳俱乐部23个,每个俱乐部有3~7名教练员,约50~150名参训人员。可以看出,在花样游泳项目的普及方面,我国与一些欧、美国家有着较大的差距。

表2 我国花样游泳项目教练员、参训人员总体情况Table 2 Oveview of Coaches and Trainees of Synchronized Swimming in China

我国竞技体育后备人才培养面临着开展面窄、后备基础薄弱等问题,需结合当前经济、社会发展需求提出后备人才创新发展的模式。董佳华等(2015)研究国外竞技体育后备人才培养体制时,提出政府须与社会结合,要充分发挥社会资源才能更好地促进后备人才培养。以投资和管理主体的多元化实现竞技体育后备人才培养多元化创新是我国竞技体育保持可持续发展的必然选择(李建国等,2014),花样游泳项目的长远发展必然也需要充分吸引社会资源,引入多元化培养模式,制定项目发展规划和支持政策,以扩大参与面和确保后备人才的来源,才能真正夯实后备人才培养的基础,避免人才断档情况的发生。

2.2 缺乏高水平教练员

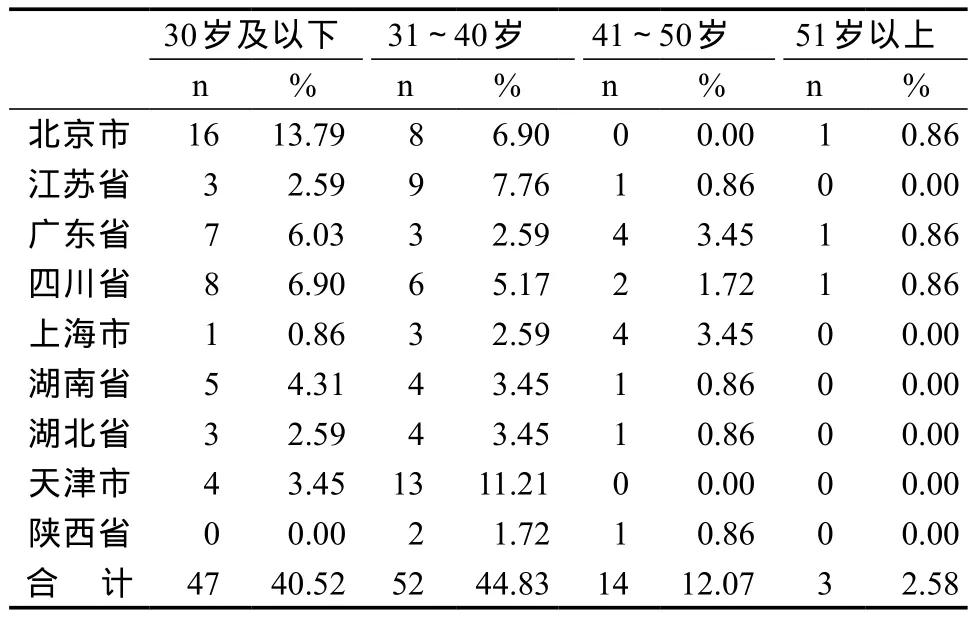

我国从事花样游泳训练的116名教练员中,40岁及以下的99人(占总数的85%以上),41岁以上的只有17人(表3)。

表3 我国花样游泳项目教练员年龄结构Table 3 Age Structure of Synchronized Swimming Coaches in China

我国花样游泳教练员整体文化水平较高,所有教练员均具有大专以上学历(表4),以学士学历为主体,达到84人;硕士学历有15人,占12.93%,但地区间差异比较明显,仅北京地区就有7名教练员具有硕士学历。

表4 我国花样游泳项目教练员学历结构Table 4 Degree Structure of Synchronized Swimming Coaches in China

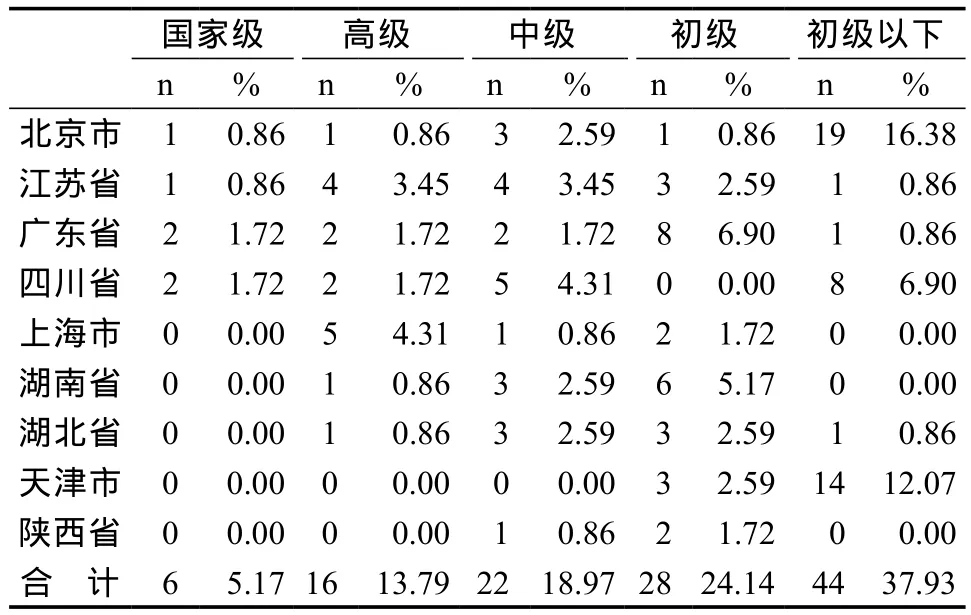

我国从事花样游泳训练的116名教练员中,仅有6名国家级教练员,16名高级教练员,近40%的教练员为初级以下职称,初级和初级以下的占总人数的62%以上(表5)。

表5 我国花样游泳项目教练员等级情况Table 5 Professional Title Structure of Synchronized Swimming Coaches in China

花样游泳项目需要教练员能深刻理解并熟练掌握花样游泳的专项动作技术,并具有自选编排、音乐创编、舞蹈等多种专业素养,没有长时间的积累很难有较高的造诣。数据表明,我国花样游泳项目教练员的整体水平偏低,教练员呈现出年轻化的特点,缺乏执教时间长、经验丰富的教练员。调研发现,基层训练/培训机构更缺乏经验丰富的启蒙教练,不少地方无论是体制内还是民营机构的俱乐部,启蒙教练员很多是刚退役的运动员,她们不仅缺乏执教经验,且对基本技术的教学手段和方法的掌握与应用也相对欠缺,这对青少年基本技术的形成十分不利,常常导致错误技术定型或技术发展不符合青少年生长发育特点。

教练员队伍年轻化及高水平教练员的缺乏,说明我国花样游泳项目教练员队伍具有较广阔的发展空间,综合执教能力和素质有待全面提高。但目前我国花样游泳项目教练员培养形式单一,内容单薄,缺乏整体性和科学性;社会参与度较低,培训次数少,很多教练员几年、甚至数十年没能接受过专业培训;且教练员培养体系缺乏严格的管理机制,往往造成很多培训流于形式,培训效果不理想。此外,我国教练员培训中普遍存在重实践轻理论现象,即所谓的“重术轻道”。很多教练员重视“如何做”,但对背后的深层机制及其规律兴趣不高,缺乏探索精神;很多教练员重视教训、经验和自我隐形知识的积累,但对隐形知识的规则化、显性化和传承化重视不够,缺乏对隐形知识的理论归纳(蔡端伟,2015)。上述现象在我国花样游泳项目教练员的培养体系中也有体现,绝大多数教练员缺乏研究精神,实用主义至上;潜心研究训练规律和要素的人数很少,多数流于表象,缺乏深层次研究和系统探讨。

美国、俄罗斯、德国、英国的教练员培训体系非常规范和完善,实行资格认证制,对不同级别的教练员有着严格的、不同的要求,注重教练员执教能力的可持续发展。在俄罗斯从事任何年龄和级别的教练工作均须接受过高等教育,具有大学本科学历,毕业后执教1年为三级教练,执教4年后升为二级教练,再执教4年可晋升为一级教练(赵亮等,2010)。美国教练员培养体系是在社会市场化、商业化的大环境下,社会资源自动配置,调动社会力量共同完成的。他们注重教练员综合能力的培养,重视理论知识与训练实践的结合,以帮助教练员提升分析、解决训练实践问题的能力为目标。培训中不仅设有专项技术、战术等基本内容,还有运动心理学、伤病预防与康复、营养与恢复、运动生物力学、体能训练等方面知识。以民间体育组织、协会和个人为代表的社会力量在宏观政策和市场资源配置的引导,自行创建形式多样的教练员培训、认证课程体系,与主管部门形成互补,完善了教练员的培训体系和保障了培养质量(吴阳等,2016)。

数据表明,我国花样游泳项目从教人员具有较好的学历基础,但调研发现,多数教练员的学历教育是她们运动员在役时获得的,并未接受到真正意义上的全日制教育,仅在假期参加有关院校的辅导班或大赛后集中一段时间学习,文化学习的系统性比较差,教练员理论知识、专业素养整体水平较为欠缺,这也是导致我国教练员无法取得突破,无法向国际高水平教练晋升的重要瓶颈问题。我国教练员培养体系的缺失,已成为制约花样游泳项目取得突破的重要因素之一。

2.3 参训人员年龄结构失衡,人才流失严重,高水平运动员稀缺

我国参加花样游泳训练/培训的12岁及以下人员为1 362人,占全部参训人数的85%以上;13~15岁骤降到137人,16~18岁人数则更少,仅29人;19岁以上的有54人,全部为8个省(市)的一线运动员(表6)。进一步分析,8个省(市)16~18岁参加花样游泳项目训练/培训的人数与19岁以上人数相加,天津仅7人、上海和江苏也仅有8人,即使人数最多的北京也不过16人,其他各队均在10人左右;而参加全国比赛组合项目上场人数为10人、集体项目为8人,表明有超过1/3的省(市)不能派出完整队伍参加比赛。这进一步说明我国从事花样游泳项目训练/培训的参训人员年龄结构存在严重失衡,人才队伍的梯队建设很不完善。

表6 我国花样游泳项目运动员年龄结构Table 6 Age Structure of Synchronized Swimming Athletes in China

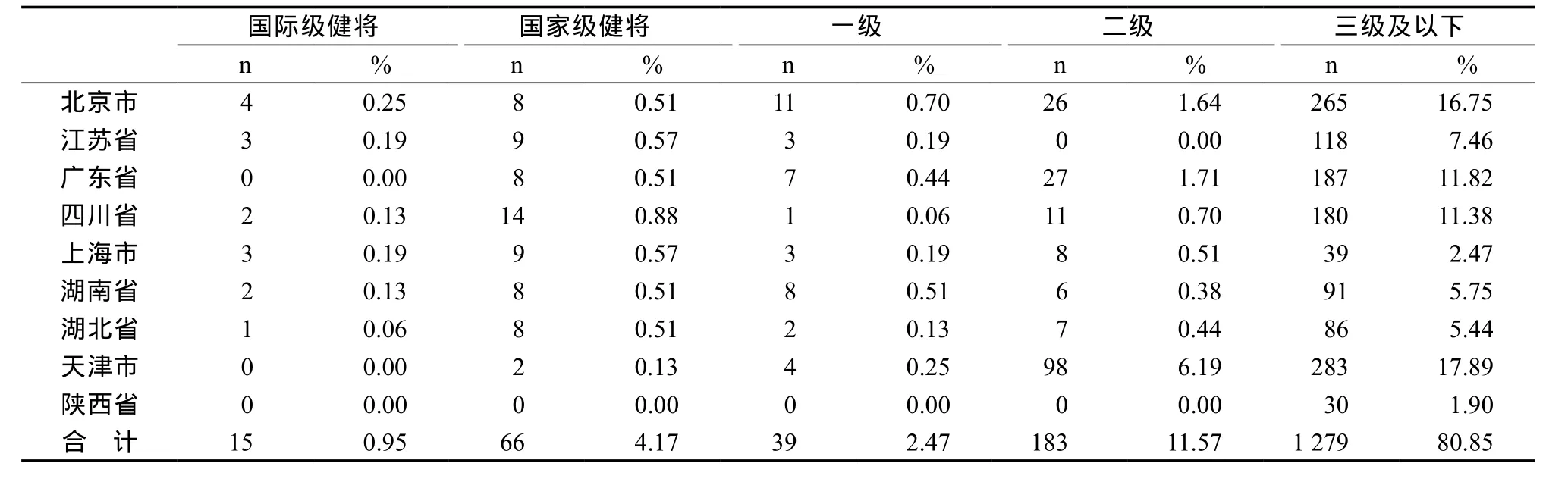

我国花样游泳项目国际级健将运动员只有15名,占0.95%,国家级健将66名,占4.17%,三级及以下为1 279名,占80.85%(表7)。

表7 我国花样游泳项目参训人员运动等级水平Table 7 Level of Synchronized Swimming Athletes in China

参加花样游泳项目训练/培训人员流失严重的主要原因是随着年龄增长,更多适龄学生由于学习任务逐渐加重,没有足够的时间和精力,不得不放弃花样游泳训练/培训,在儿童时期全国相对尚有约900人接触到花样游泳项目并凭借兴趣接受这方面培训,这部分主要是低年级小学生,而一旦进入小学高年级则锐减至485人;随着年龄生长,中学阶段人数规模则进一步减少,降至137人,高中阶段接受花样游泳训练/培训的人数仅为29人。我国接受花样游泳项目训练/培训的参训人员中,一级运动员及以上的只占7.59%,一级运动员水平的仅有39名,还远低于国家级健将的人数。结合年龄结构数据可以看出,年龄结构和人才培养梯队失衡、高水平运动员匮乏,是我国花样游泳项目面临的主要困境。缺乏有力和有利的政策扶持,后备人才培养体系不健全,训练/培训缺乏连续性,青少年体育赛事和活动少,重复低水平训练等原因,导致我国花样游泳后备力量严重不足,人员流失现象严重。

2.4 项目赛事活动少,宣传推广力度不够,社会认可度低

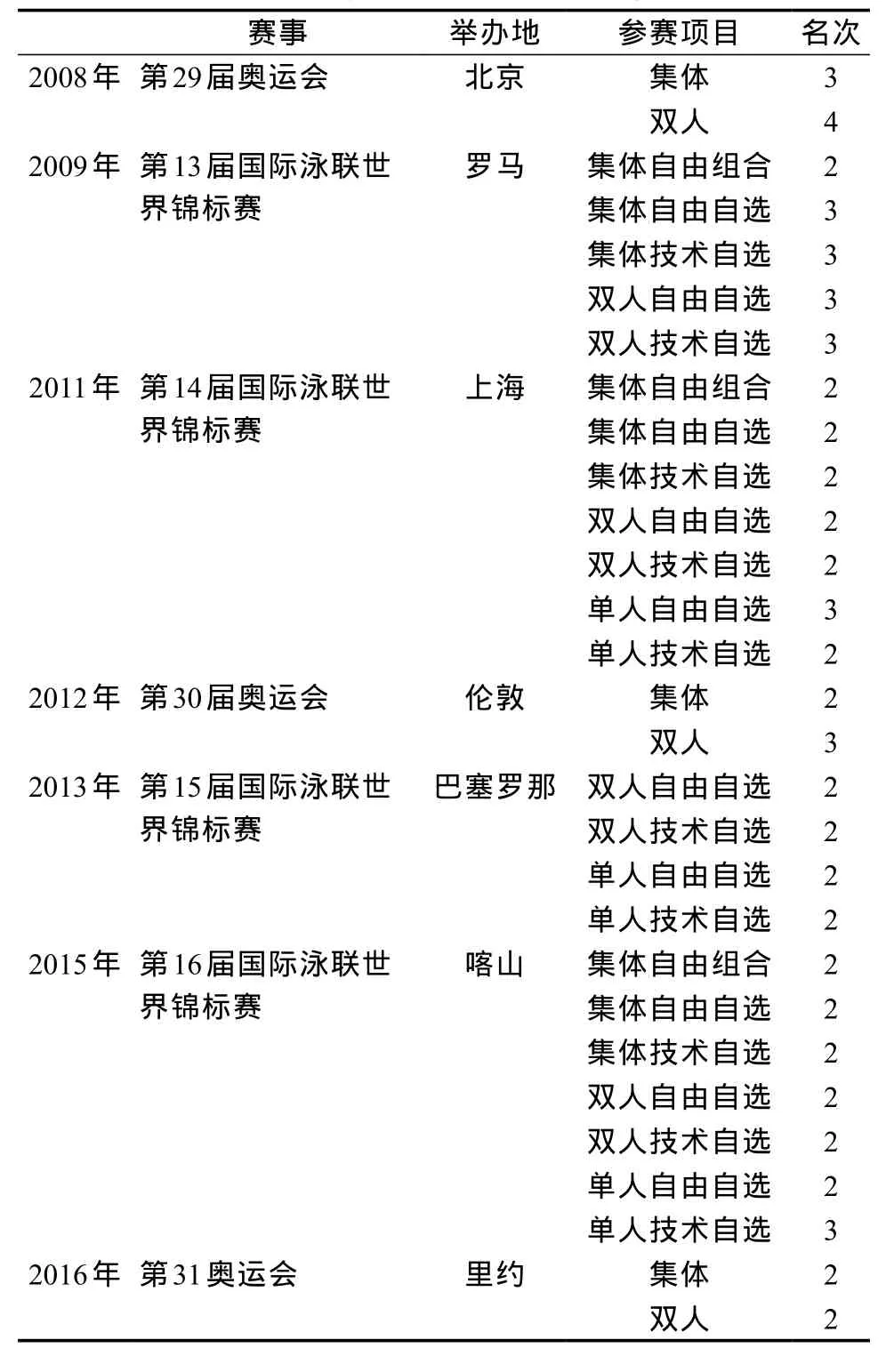

花样游泳国家队自2008年北京奥运会获得集体项目第3名和双人项目第4名以来,每个周期均有所突破,2012年伦敦奥运会获得集体项目第2名和双人项目第3名,2016年里约奥运会集体和双人项目均获得第2名。从花样游泳国家队参加世界锦标赛取得的成绩也可以看出,自2009年罗马世界锦标赛取得集体、双人项目的第3名后,在接下来的3届世界锦标赛上进一步巩固了国际地位,并在集体和双人项目上有了提升(表8)。

表8 花样游泳国家队2008—2016年重大国际赛事成绩情况Table 8 The Results of the Competitions between 2008—2012 of China Synchronized Swimming

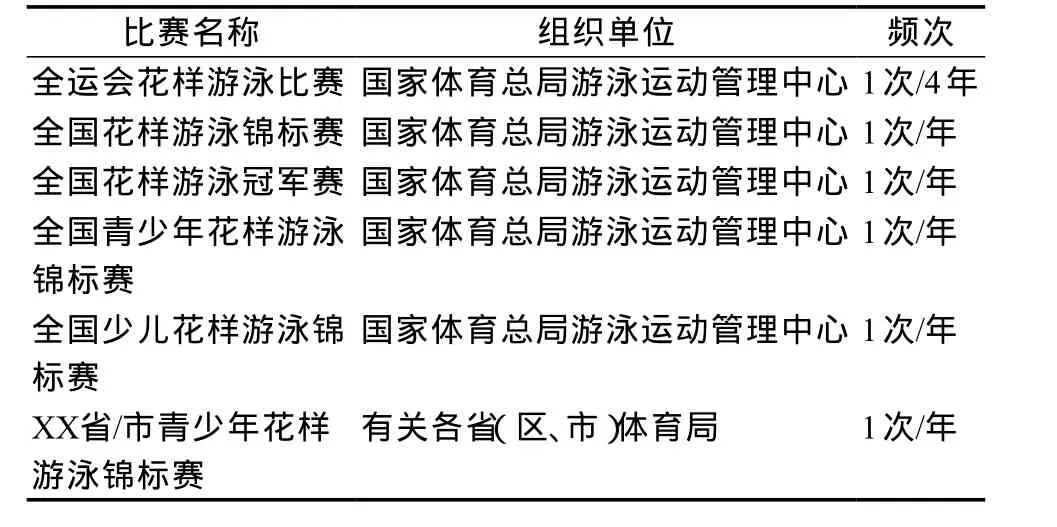

经过几代人的努力,我国花样游泳项目已经跻身世界强队。但是,在项目的推广方面,仍然不够,国内赛事及相关活动少,吸引赞助商和媒体的关注度不够;基本没有对本项目进行宣传和普及的规划与相关活动,项目的影响力和社会认可度低。成年队全国性赛事每年仅为2次,另有每4年1次的全运会比赛;全国性儿童、青少年比赛每年仅各有1次,各省(区、市)开展的儿童青少年比赛为1年1次(表9),而地市级由于队伍和人数太少基本没有比赛;每次参与全国比赛的人数也仅为100人左右,无论是参与面还是参赛规模均较小,很难形成一定的社会影响力。

表9 我国花样游泳项目竞赛情况Table 9 Number of Competitions for Synchronized Swimming in China

赵亮等(2010年)报道,在俄罗斯,青少年运动员1年至少会参加5次正式比赛,其中,全国比赛每年3次,省、市比赛每年4~5次,同一地区体校和俱乐部之间的集训比赛和内部教学比赛则更多[18]。房晓伟等(2014年)在研究韩国射箭运动后备人才培养时发现,其比赛类型丰富、竞赛安排布局合理,比赛距离的设定符合青少年身体发展规律。而我国花样游泳项目不仅针对儿童青少年运动员的全国性赛事少,且同一地区和相关俱乐部之间基本没有比赛。调研中,基层教练普遍反映,由于缺乏不同层次、丰富多样的青少年体育赛事和活动,使得青少年缺乏交流、展示、体验、锻炼和提高的机会,特别是一些练习花样游泳项目时限短、运动水平低的儿童青少年,没有机会参与比赛,体验和感受赛事氛围,导致家长和小队员逐步丧失对花样游泳项目的兴趣。同时,赛制设计和比赛内容也不尽合理,赛事单一、内容简单,且儿童青少年赛事过于偏重竞技性,缺乏针对儿童青少年身心特点举办的相关活动,缺乏趣味性。这一方面影响了训练水平和实战能力的提高,另一方面,也在很大程度上削弱了参赛儿童青少年和家长的积极性,不利于项目的普及和宣传,最终导致项目人才流失严重和开展面逐渐变窄。

3 对策建议

3.1 做好顶层设计与项目布局,创新体育后备人才培养模式

中国游泳协会可以从整体上做好花样游泳项目的全面布局和整体规划,完成顶层设计。建议中国游泳协会在充分调研的基础上,结合当前我国花样游泳项目发展所面临的问题、项目突破的瓶颈,组织花样游泳项目发展的有关人员(体育与教育部门管理者、地方主教练、国际裁判、研究人员、学校及其他社会人士等),共同制定花样游泳项目的中长期规划(20年、10年和5年规划),从项目普及与推广、人才培养、基地建设、赛事和活动培育等方面制定可行的阶段目标,并配以不同的政策加以引导、对普及与推广工作做得好的有关单位和组织加大扶持力度。各省(区、市)可在统筹的基础上,结合当地现状以及短期和长期所要解决的具体问题,制定配套措施保障花样游泳项目长远规划的实施,保障人力和物力资源的有效投入,分阶段发展,勿急功近利,确保规划真正落到实处。

竞技体育后备人才培养要“政府为主、市场为辅,拓展投资渠道”,体育部门把二、三线运动队办进中小学,促使以学校为中心的竞技后备队伍得到扩充,同时带动社会与个人对后备人才培养的投入(潘前,2007)。中国游泳协会在全面布局和整体规划的指导下,从国家、省(区、市)和市(区、县)3层面探讨政府引导、多元化培养的后备人才培养创新模式,一方面与教育部门共同探讨“融合型体育后备人才发展模式”,另一方面,积极吸引社会资源推动项目发展。但也不能盲目依从于市场和社会,从美国的情况来看,完全实现职业化、商业化和市场化的项目也只有篮球、棒球、橄榄球等少数几个项目,因此,政府主导地位仍然是当前的主要形式,以保证花样游泳项目的可持续发展。

3.2 大力扶持青少年体育俱乐部建设,加强政策引导和资金支持

花样游泳项目的发展需要突破以往完全依靠政府部门来推行的模式,充分发挥社会力量,利用现阶段青少年体育俱乐部蓬勃发展之势,制定相关扶持政策,因势利导。青少年体育俱乐部一般挂靠在学校、场馆,或者由民营企业直接经营,作为基层训练/培训单位,在体育教育、项目普及与宣传以及后备人才培养方面具有重要作用。结合当前我国体育事业面临的改革和我国经济社会发展现实来看,青少年体育俱乐部也必将在上述3个方面发挥越来越重要的作用。

青少年体育俱乐部的发展也是美国、英国和德国等国家青少年体育发展和后备人才培养的根基(侯海波等,2005;刘远花等,2014),当前我国青少年体育俱乐部尚未达到这一高度,虽然国家层面已经出台了一些扶持政策,但是作为项目发展的直接管理和实施单位——项目协会却没有针对性的扶持政策。因此,中国游泳协会可从青少年体育俱乐部成立、赛事和活动组织、教练员培训、场地优惠等方面为其提供更多的政策扶持;可设立专项基金对项目普及和后备人才培养做出杰出贡献的青少年体育俱乐部进一步加大扶持力度,并制定相关措施和细则将有关政策落到实处。

3.3 打造精品赛事,扩大宣传途径,增加认知度

花样游泳项目的宣传可以通过大型赛事和各种活动,利用电视、网络、平面媒体和自媒体以提高公众对项目的认知。

打造精品赛事和丰富活动形式与内容的目的是通过扩大项目的影响力,以便让更多的儿童青少年参与到花样游泳项目比赛和活动中,增加他们的交流、展示体验和锻炼机会。可打造4个层面的赛事,即高水平的竞技比赛、提高类的技术性比赛、嘉年华式普及类比赛和表演性比赛,特别是表演性比赛可以充分借助社会资源打造大众喜闻乐见的精品赛事活动。可对现有儿童青少年赛事进行改革,针对不同参赛对象设立更多的比赛内容,扩大参与面。增加俱乐部学生的参赛机会,设立俱乐部交流性赛事;针对不同年龄层次设立专门比赛内容,增加趣味性和参与性赛事,强调参赛队员的体验感和认同感,使更多的适龄青少年参与进来。

扩大宣传最直接、最有效的途径是进入校园。进入校园不仅是以宣讲的形式进行花样游泳知识的普及,更需要因地制宜,利用学校或当地游泳场馆的条件进行基础培训,结合青少年体育俱乐部建设和体育课程设置,使更多的学生能认识并逐步喜爱上这项运动,可与教育部门紧密结合,在有条件的大、中、小学,将花样游泳列为体育选修课。扩大宣传最有影响力的途径是树立榜样,充分发挥明星效应。可从国家队开始,利用经纪公司和赞助企业平台传播花样游泳项目,提高社会认知度;还可通过邀请取得国际大赛优异成绩、国内外具有一定知名度的优秀花样游泳运动员进入学校或者参与公益活动,开展互动,以激发学生的激情,吸引大众的关注。地方省(市)队则可充分考虑本地区的资源,通过上述多种途径宣传项目的特点和提高大众的欣赏水平。

3.4 加强人才梯队建设,协助解决教育和保障问题

人才梯队建设是保持花样游泳项目可持续发展的关键,当前我国花样游泳项目人才梯队建设不仅是后备人才培养的专业水平问题,更为迫切的是人才流失严重,导致结构失衡和优秀运动员稀缺,而人才流失的主要原因是学习和训练之间的矛盾以及运动员的出路问题。1)始终要把学生的教育问题摆在第一位,才能真正留住有志向、有天赋的学生长期坚持训练。2)必须树立正确的体育观和人才观,关注运动成绩的同时,更应该关注运动员的文化素质,促进体育人才的全面、可持续发展。儿童青少年阶段的训练要回归到教育本质,教育须摆在第一位;高水平运动员的文化教育问题不能只是走过场、面子工程,要充分发挥体育高等院校的优势,切实把握学位教育基本要求。3)后备人才培养重要工作之一是建立完善的运动员保障体系,疏通运动员出路,只有优秀运动员出路畅通了,二、三线后备人才才能无后顾之忧地投入训练(侯海波,2007),要完善社会保障体系,确保在役期的文化学习、社会保险、伤残保险、就业指导才能得到运动员、家庭与社会的支持,才能把激情和动力带入训练中,防止人才断层现象发生。

3.5 加强业务培训,提升教练员整体水平

教练员水平包括理论水平和执教水平,理论水平可由教育背景反映,执教水平可由教练员等级高低反映。作为训练的直接设计者、组织者和管理者,教练员在训练中起着主导作用。教练员执教水平的高低,直接影响着运动成绩、后备人才的培养,乃至项目的发展。可组建花样游泳教练员培训专家组、制定培训教材,考虑综合培养教练员各方面素质所需要的内容;统一教学规范,从理论和实践两个层面开展业务培训;逐步建立持证上岗制和考核制,淘汰业务水平低下的教练员。

为加强教练员的培养,建议每年组织1~2次不同级别教练员培训,由中国游泳协会制定相应的规则、细则,要求每个周期教练员必须接受相应的培训并取得资格才能执教。

3.6 加强人才培养规律研究,提高训练效益

花样游泳项目既体现了奥林匹克运动提出的“更高、更快、更强”,又充分展现了“力与美”,运动员不仅要具有良好的身体素质,更要有高水平的艺术表现能力,其人才培养更加复杂,体现出多元化,因此,需要把握好青少年运动员身心发育规律、花样游泳项目特点和国际发展趋势,加强人才培养规律研究,分阶段、有重点地发展各项基础素质和运动能力,提高科学化训练程度,提高训练效益,才能促进花样游泳项目的全面发展。

[1] 蔡端伟.重实践轻理论阻碍我国教练员运动训练创新[J].体育学刊,2015,2(1):95-99.

[2] 蔡广,沈勋章,李之俊,等.我国花样游泳项目选材研究现状与思考[J].体育科研,2009,30 (4):76-79.

[3] 陈彩珍,曹文芹.我国花样游泳运动员体能现状及对策研究[J].武汉体育学院学报,2005,39 (3):55-57.

[4] 陈华东,钱飞侠,何灵捷,等.“以校园为中心”的体育竞技后备人才培养机制研究[J].西安体育学院学报,2012,29(4):506-508.

[5] 董佳华.国外竞技体育后备人才培养法制化对我国的启示[J].沈阳体育学院学报,2015,34(5):54-58.

[6] 房晓伟,逄涛.韩国射箭运动后备人才培养研究[J].成都体育学院学报,2014,4(2):60-64.

[7] 侯海波,李桂花,宋守训,等.国外竞技体育强国后备人才培养体制及启示[J].上海体育学院学报,2005,29(4):1-5.

[8] 金花,邓沛玲.世界优秀花样游泳运动员体型特征的分析[J].中国体育科技,2000,36 (1): 24-26.

[9] 李建国,林德华.竞技体育后备人才培养多元化创新模式研究[J].广州体育学院学报,2014,34(2):73-76.

[10] 刘远花,吴希林.德国青少年体育发展及竞技后备人才培养经验与启示[J].首都体育学院学报,2014,26(4):338-342.

[11] 鲁芬.浅谈花样游泳运动员的选材及其方法[J].南京体育学院学报(自然科学版),2002,1 (2):35-37.

[12] 潘前,陈伟霖,吴友凯.对新时期我国竞技体育后备人才培养体制改革的思考[J].首都体育学院学报,2007,19(2):25-28.

[13] 史欣. 花样游泳项目强国与中国核心力量训练方法的比较研究[J].南京体育学院学报(自然科学版),2011,10 (1):82-83.

[14] 王芳.专家的动作编排特点与花样游泳项目发展趋势研究[J].南京体育学院学报,2012,16 (1):122-124.

[15] 王莹.我国竞技体操后备人才培养现状分析[J].当代体育科技,2016,6(26):137-138.

[16] 吴阳,王德新,彭国强.美国体育教练员培养体系及其对我国的启示[J].沈阳体育学院学报,2016,35(5):93-98.

[17] 阳艺武,吕万刚,郑伟涛.我国竞技体育后备人才培养现状与发展评价[J].上海体育学院学报,2015,39(3):44-49.

[18] 赵亮,郑念军,钟烁,等.中国和俄罗斯摔跤后备人才培养中关键问题的比较研究[J].山东体育学院学报,2010,26(12):61-66.

[19] MOUNTJOY M. Injuries and medical issues in synchronized Olympic sports[J]. Cur Sports Med Rep,2009,8 (5):1-8.

[20] MOUNTJOY M. The basics of synchronized swimming and its injures[J]. Clin Sports Med,1999,18 (2):321-336.

[21] ROBERTSON S,BENARDOT D,MOUNTJOY M. Nutritional recommendations for synchronized swimming[J]. Int J Sport Nutr Exerc Metab,2014,24:404 -413.

[22] SCHAAL K,TIOLLIER E,LE MEURL Y,et al. Elite synchronized swimmers display decreased energy availability during intensif i ed training[J/OL]. Scand J Med Sci Sports(2016-07-01).DOI:10.1111/sms.12716.

Analysis and Suggestions on the Development for China Synchronized Swimming

This paper is aimed to review and analyze the development status of China synchronized swimming by the survey with the status of coaches,athletes,the problems in the training centers all over the country,as well as competition results achieved in recent years. The results show that 1)There have 9 provinces and 35 institutions to carry out the training of synchronized swimming in China;2)There are 116 coaches whom all with college degree or above and 95 with bachelor degree or above and almost 85% of them are under 40 years old,only 6 are national coaches;3)The number of participating in synchronized swimming training is 1582,the number of International Master,Master,1stgrade,2ndgrade,below 2ndgrade are 15,66,39,183 and 1279;4) Only 4 times competitions per year by the CSA. Problems:There is no long-term strategic plan and backup talent cultivation mechanism for synchronized swimming. There is no complete training system and certif i cation system leading to the lack of a high level of coaches. The lack of promotion policies and projects resulted in the low of popularity. Suggestions:1) Making the long-term strategic plan with detailed rule;2) Supporting the construction of youth sports club;3) Expanding propaganda way;4) Building high quality events;5) Backup talent cultivation mechanisms;6) Improving the ability of coaches;7) Strengthening the personnel training to promote the comprehensive development of synchronized swimming.

synchronized swimming;status;countermeasure;suggestion;China

G80-05

A

1000-677X(2017)10-0051-08

10. 16469/j. css. 201710006

2017-08-01;

2017-10-08

国家体育总局科技服务项目(2016HT120)。

徐建方,男,副研究员,博士,主要研究方向为青少年体质健康促进、优秀运动员训练监控、体重控制等,E-mail:xujianfang@ciss.cn。

国家体育总局体育科学研究所,北京 100061

China Institute of Sport Science,Beijing 100061,China.