宏观审慎视角下地方法人金融机构流动性风险管理体系构建

孙蕾

摘 要:近年来,我国金融机构在资金业务期限错配、市场业务杠杆率较高等多重因素影响下,流动性风险不断暴露;同时,地方法人金融机构相对于全国性机构而言,流动性管理和风险防控仍不成熟。特别是,金融创新和金融市场的快速发展已经使得流动性风险的本质发生了改变,商业银行对存款这一传统融资来源的依赖程度降低,对金融市场的依赖加强,在这一过程中,往往容易忽视流动性风险的系统性特征。本文结合流动性监测的实践经验,在宏观审慎框架下构建地方法人金融机构流动性风险管理体系,从而加强流动性风险管理,促进金融机构提升流动性风险防范能力。

关键词:宏观审慎;流动性风险;同业业务

中图分类号:F832.2 文献标识码:B 文章编号:1674-0017-2017(7)-0016-06

一、新常态下地方法人金融机构的流动性风险特征

(一)宏观视角:金融环境变化

1.金融机构之间的内在关联性增强。近期我国同业合作从形式到内容都得到快速发展,形成了以银银合作为主导,银信、银证、银基、银保、银租、银期、银财等多种合作方式并存的局面。2016年末,我国同业资产规模高达98.8万亿元,两年时间资产规模扩张了一倍。同业业务拉长了金融机构资产负债管理链条,连接了货币市场、信贷市场以及资管市场等多个市场,既强化了金融机构的资金联动性,又增大了金融机构间的风险敞口。

2.商业银行的流动性风险管理面临巨大冲击。一是互联网金融迅猛发展。2013年开始,我国互联网金融迅猛发展,创新模式层出不穷,由于互联网金融产品具有投资成本低、投资收益高的优点,吸引了众多投资者,在一定程度上分流了商业银行的资金来源。二是影子银行快速发展。2010年开始,我国影子银行经历了爆炸式增长。中国社科院发布的《中国金融监管报告2014》指出,我国的广义影子银行体系规模约为27万亿元,其占GDP总值和银行业全部资产的比重分别为47%和19%。影子银行的发展改变了商业银行的经营环境,给商业银行带来新的挑战。

(二)微观视角:地方法人金融机构流动性风险上升

1.流动性水平有所下降,抗风险能力减弱。随着利率市场化改革的全面推进,金融机构尤其是地方法人金融机构利差逐步缩小,盈利能力有所下降。2016年末,山东省地方法人金融机构资产利润率0.71%,同比下降0.12个百分点。另一方面,资金成本不断提升,导致流动性指标明显下降,抗流动性风险能力减弱。2016年末,全省地方法人金融机构日均存贷比62.46%,同比下降2.18个百分点;超额备付金率4.97%,同比下降0.88个百分点;流动性比例59.08%,同比下降8.6个百分点;统算90天内流动性缺口率3.38%,同比下降16.01个百分点。

2.地方法人金融机构资金来源的不稳定性增强。随着金融市场的快速发展,金融机构资金来源结构发生了较大变化。同业负债在商业银行资金来源中的占比不断上升,客户存款在商业银行总负债中的比重不断下降。2016年末,全省地方法人金融机构一般性存款占总负债的比重79.7%,同比下降4.9个百分点。同业负债余额3479亿元,同比增长55.5%,占总负债的比重为10.3%,同比提高2.3个百分点。地方法人金融机构资金来源结构的变化使得其资金来源的不稳定性增强,因为同业负债容易受市场风险和监管政策的影响,当同业市场出现不利变化或者受到监管约束时,出于自保,商业银行在同业市场上融出的资金数量减少,同业负债的数量大幅下降,易引发流动性风险。

3.融资渠道单一,应急融资能力较弱。从山东省整体情况看,地方法人金融机构资金紧张时,主要依靠同业拆入和卖出回购金融资产来弥补缺口,融资渠道狭窄,应急融资能力有限,更易诱发流动性风险。据调查,2016年4季度,全省法人金融机构共计融入资金67758.3亿元,其中95%的市场资金通过同业拆入和卖出回购融入。另外,从交易对手看,融入来源机构较为集中。据调查,2016年4季度,全省法人金融机构63%的资金从政策性银行、城商银行和农商银行融入。在这种情形下,一旦主要机构融资渠道受限,流动性风险将进一步加剧。

4.期限错配问题依然严峻,存在较大的流动性风险隐患。金融机构目前仍采取赚取净息差的盈利模式,此种模式下普遍采用“借短放长”的业务规模扩张方式,形成严重的资产负债期限错配。并且,地方法人金融机构的存款活期化和贷款长期化趋势仍然存在,资产和负债的期限错配问题依然严峻,一旦市场流动性或流动性预期发生重大变化,存在较大的流动性风险隐患。

5.地方法人金融机构流动性管理手段尚有一定差异。一是管理理念和手段严重不足,仅有不到四分之一的地方法人金融机构董事会每月了解流动性管理状况并反馈意见;部分机构流动性管理人员配备偏少,半数的机构仅有3人承担流动性管理工作;有43%的机构未设置独立流动性管理部门,对流动性风险重视程度不足。二是不具备有效的流动性管理信息化处理能力。与大型商业银行充分运用大数据和计量模型进行实时管理监控相比,缺乏至关重要的动态现金流和随机支出压力的识别能力。

二、基于宏观审慎视角的地方法人金融机构流动性风险管理体系构建

2016年末,山东省地方法人金融机构包括14家城商行、110家农商行、115家村镇银行、17家财务公司。结合实际业务来看,山东省村镇银行成立时间较短,仅限于存贷款业务,流动性风险主要集中在期限错配和不良率两个方面,财务公司由于业务主要集中于成员公司之间,流动性风险外溢的可能性较小。因而本文基于城市商业银行和农村商业银行两类法人金融机构构建流动性风险管理框架。

(一)地方法人金融机构流动性监测指标体系的构建

1.构建基础指标。为把握法人金融機构微观流动性状况,我们构建了流动性监测基础指标体系,包括银行间市场成员发债及同业投资业务,法人金融机构同业融资业务、资产负债结构、流动性监管指标等。endprint

2.构建观察指标体系。针对地方法人金融机构在市场成员发债、同业投资业务、同业融资业务、资产负债结构、流动性指标等日常流动性监测的基础上,构建同业资产比例、同业负债比例、同业融资依存度、同业业务杠杆倍数、同业融资频率、托管债券质押率和日均存贷比等七项观察指标体系。具体内容如下:

(1)同业业务比例=同业业务资产总额日均余额/日均资产余额×100%。其中,同业业务资产总额日均余额=非结算类存放同业款项日均余额+同业拆借、同业借款、同业代付融出资金日均余额+买入返售资产日均余额+同业投资日均余额。

(2)同业负债比例=同业业务负债总额日均余额/日均负债总额×100%。其中,同业业务负债总额日均余额=非结算类同业存放款项日均余额+同业拆借、同业借款、同业代付融入资金日均余额+卖出回购资产日均余額+发行同业存单日均余额+发行金融债券日均余额。

(3)同业融资依赖度=同业融入资金日均余额/同业业务资产总额日均余额×100%。其中,同业融入资金日均余额=非结算类同业存放款项日均余额+同业拆借、同业借款、同业代付融入资金日均余额+卖出回购资产日均余额+发行同业存单日均余额。

(4)同业业务杠杆倍数=同业业务资产总额日均余额/(同业业务资产总额日均余额-同业业务负债总额日均余额)。

(5)同业融资频率=同业融资累计发生额/同业融资日均余额。

(6)托管债券质押率=债券正回购日均余额/托管债券日均余额×100%。

(7)日均存贷比=各项贷款日均余额/各项存款日均余额×100%。

上述七项指标中,同业融资依赖度、同业业务杠杆倍数、同业融资频率和托管债券质押率四项指标对监测同业业务更具有代表性,因此将四项指标作为核心观察指标,对筛选流动性敏感机构作重要参考。

(二)基于观察指标体系筛选流动性敏感机构

能设定流动性风险预警区间。根据法人金融机构与全省平均水平的偏离状况以及分布状态,我们划分了流动性风险预警区间。其次,筛选流动性敏感机构。根据金融机构与全省平均水平的偏离状况,我们筛选流动性敏感机构。筛选结果如表2—4。

(三)构建对流动性敏感机构的强化监测指标体系

通过上述七项观察指标,我们以5项指标进入轻度预警以上或3项指标进入中度预警区间以上或2项指标进入重度预警区间或1项核心指标进入中度预警区间以上为标准,筛选出流动性敏感机构,增加对其监测内容和频率,进一步监测其大额资金交易情况、资产负债变动情况、资产负债期限结构情况和未来三个月内到期的资产负债情况,对其资产负债结构、流动性现状和未来三个月的流动性状况做好监测、预警,及时发现其潜在的流动性风险苗头,对其发出流动性预警,督促其适当调整资产负债结构,准确匡算资金头寸,即使采取补充流动性的有效措施。

(四)基于宏观审慎视角的流动性风险预警区间阈值调整

基于宏观审慎管理防范系统性风险的逆周期调控思维,根据影响流动性的因素,我们设置3个调整参数对预警区间阈值进行调整,分别为稳健性调整参数(α)、金融市场流动性调整参数(β)和扩散调整参数(C),3项调整参数基准值都为1。

1.稳健性调整参数(α):该参数值与预警区间的阈值呈正比例相关关系,即:各项指标状况良好,在基准值的基础上上调稳健性调整参数值;反之下调。当金融机构资本充足、不良贷款率较低,说明金融机构流动性管理较好,潜在风险较小、经营稳健,可承受的流动性冲击水平较高,可适度提高稳健性调整参数值,提高金融机构流动性预警区间的阈值。反之,适度降低稳健性参数,从而降低流动性预警区间的阈值,引导金融机构降低杆杠率,提高流动性应对能力。稳健性调整参数值根据地方法人金融机构资本充足率、不良贷款率与监管要求、同类机构均值相比进行确定。

2.金融市场流动性调整参数(β):该参数大小与预警区间的阈值呈反比例相关关系,即:金融市场流动性紧张期间,市场利率上行,参数值在基准值基础上下调;反之上调。在市场利率上行期,资金融入相对困难,金融机构各项流动性指标均容易下行,流动性风险易暴露。为平滑金融市场周期波动,应适当引导金融机构降低杠杆水平,抑制资产扩张冲动,适度降低金融市场流动性调整参数值,降低金融机构的流动性预警区间阈值。反之,当利率处于下行期,将适度提高金融市场流动性调整参数值,从而提高流动性预警区间的阈值。金融市场调整参数值根据当期上海银行间同业拆放利率Shibor偏离长期趋势值的程度来测算。

3.扩散调整参数(C):该参数大小与预警区间的阈值呈反比例相关关系,即:当金融机构的流动性风险影响面广,扩散可能性大时,适度下调扩散调整参数值;与此相反,则要适度上调扩散调整参数值。机构影响面的大小主要和机构规模有关。扩散调整参数值的大小可以按照所有机构负债规模排序名次确定,排序名次位于中位数的扩散调整参数值为基准值1,位于中位数之前的,依次下调;反之,依次上调。

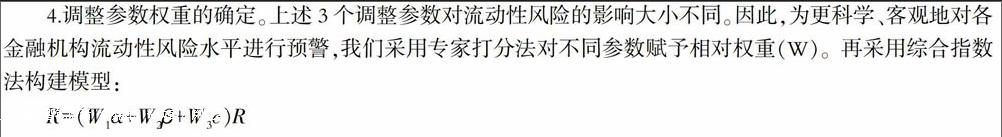

4.调整参数权重的确定。上述3个调整参数对流动性风险的影响大小不同。因此,为更科学、客观地对各金融机构流动性风险水平进行预警,我们采用专家打分法对不同参数赋予相对权重(W)。再采用综合指数法构建模型:

我们采用问卷调查方式,邀请流动性风险管理方面的高校专家学者、人民银行、银监局、企业管理人员以及金融机构管理人员对上述三个参数的重要性进行打分。此次调查共发出调查问卷100份,回收85份。根据打分结果,我们得出三个调整参数α、β、C的权重分别为40%,45%和15%。

(五)基于宏观审慎视角的流动性风险预警区间设置

我们以山东省地方法人金融机构为例,构建2017年一季度末加入流动性风险预警区间阈值调整参数的预警区间,检验模型的可行性。按照流动性风险预警区间阈值调整模型,金融机构预警区间调整计算过程如下:以省内某城商行QL银行为例,2016年末,该行资本充足率13.01%,不良贷款率1.69%,均满足监管要求,并优于全省同类机构平均水平。因此,将该行稳健性调整参数(α)设置为1.1。因为预警期间2017年3月,市场流动性出现阶段性紧张,Shibor利率上升明显。因此,将金融市场流动性调整参数(β)设为0.8。该行2016年末负债规模1931亿元,在全省法人机构中排名第二,是区域系统重要性金融机构,扩散能力较强,暂将该行扩散调整参数(C)设为0.95。据此,我们得到QL银行2016年末流动性风险预警区间阈值调整参数为0.9425。由此,得到调整后的流动性风险预警区间如表6所示。endprint

(六)基于宏觀审慎视角的流动性风险预警区间的检验

1.检验标准。为检验流动性风险预警区间的有效性,我们以超过常备借贷便利同期利率从市场上融入资金的机构,视为流动性出现缺口,应进入预警区间。我们依托央行货币市场信息服务系统,导出2017年1季度的超限融资机构名录,共计法人金融机构(城商行和农商行)44家。

2.加入宏观审慎参数前后的应用性测试结果比较。依据2017年1季度山东省地方法人金融机构超限融资情况,得到44家金融机构。依据表2,以5项指标进入轻度预警以上或3项指标进入中度预警区间以上或2项指标进入重度预警区间或1项核心指标进入中度预警区间以上为标准,筛选出的流动性敏感机构匹配32家,匹配度达到72.7%。在加入宏观审慎阈值调整参数后,计算出各机构调整后的预警区间,如表6,与按照同样标准筛选出的流动性敏感机构匹配39家,匹配度达到88.6%,提高了15.9个百分点。主要原因:一是有4家农商行由于经营稳健性较好且影响扩散程度低,指标偏离度由中度类预警等级调整为轻度类预警;二是3家城商行由于经营稳健性指标较低且影响扩散程度大,由轻度类等级调整为中度类。可见,基于宏观审慎管理调控思维,设置调整参数对预警区间阈值进行调整,改变了对所有金融机构“一刀切”式的流动性风险预警管理模式,与实践中要求降低顺周期加杆杠行为并且经营稳健的金融机构可承受更高的流动性风险冲击的实际情况相符。至此,我们基于宏观审慎视角构建的地方法人金融机构流动性风险管理流程如图1所示:

三、基于宏观审慎框架的地方法人金融机构流动性风险管理建议

(一)监管部门需要构建基于宏观审慎理念的流动性监测体系

1.加强宏观审慎监管,防范系统性流动性风险。监管部门应加强银行业流动性风险的宏观审慎监管,重视金融机构间的相互关联性和共同的风险暴露在系统性风险形成和传染过程中的作用,前瞻性地分析银行体系流动性风险;严格限制影子银行体系的杠杆比率,防止金融机构资产负债表的过度扩张和过度承担风险等。

2.发展多层次的金融市场,发挥货币市场对商业银行流动性的调节作用。降低法人金融机构融资成本,提高资金融通效率,优化资产负债结构,改善流动性状况。

3.改进风险监管指标,建立风险预警机制。从防范系统性风险的角度出发,高度关注可能诱发流动性风险的金融环境与经济周期性因素,定期或针对特定压力情景开展流动性情景分析和压力测试,并要求银行制订切实可行的流动性应急预案。

(二)金融机构需要树立全面风险管理理念,加强自身流动性风险管理

1.将流动性风险管理纳入全面风险管理体系。董事会应将流动性风险管理作为重点关注内容,建立高管层定期报告机制;高管层应将流动性风险管理作为业务发展的重要约束因素进行考虑,并在考核政策中予以体现。资产负债管理部门在制定年度预算时应对流动性风险情况进行前瞻性预测,科学配置资产负债结构,将流动性风险管理意识融入日常管理工作中。

2.优化资产负债结构,降低期限错配的风险。商业银行应评估各类融资的稳定性,根据期限结构、收益率和风险状况,合理确定债券、票据等市场资产的内部配置。同时,尽量降低短期批发性融资的比重。

3.妥善处理追求更高盈利与控制市场风险的关系,合理控制杠杆率。商业银行参与银行间市场应妥善处理提高收益水平与控制市场风险的关系,建立针对流动性风险的限额和精细化测算体系,将杠杆率控制在合理水平,始终将流动性安全作为日常经营的首要目标。

4.建立应急融资渠道,确保合格抵押品和优质流动性资产充足,保障快速市场融资能力。选择核心交易对手,紧密合作关系,建立起应急融资渠道,确保合格抵押品和优质流动性资产充足,保障快速市场融资能力。

参考文献

[1]巴曙松,王怡,王茜.流动性风险监管:巴塞尔协议Ⅲ下的新挑战[J].中国金融,2011,(1):27-28。

[2]北京大学中国经济研究中心宏观组.流动性的度量及其与资产价格的关系[J].金融研究,2008,(8):44-55。

[3]李成,李玉良,王婷.宏观审慎监管视角的金融监管目标实现程度的实证分析[J].国际金融研究,2013,(1):38-51。

[4]权虎,张璐.宏观审慎监管的国际经验[J].中国金融,2013,(3):88-89。

[5]孙昱.建立以中央银行为主导的流动性监管体系的构想[J].经营管理者,2013,(30):17。

[6]杨光,孙浦阳.流动性过剩是否造成了“钱荒”现象——基于异质性DSGE[J].南开经济研究,2015,(5):59-73。

The Construction of Liquidity Risk Management System of Local Corporate

Financial Institutions under Macro-prudential Perspective

——A Case of Shandong Province

SUN Lei

(Jinan Branch PBC, Jinan Shandong 250000)

Abstract: In recent years, Chinas financial institutions have been exposed to liquidity risks due to the mismatch of the fund maturity and a high leverage ratio of market operations. At the same time, local corporate financial institutions are still immature in liquidity management and risk prevention and control compared with national institutions. In particular, the rapid development of financial innovation and financial markets have changed the nature of the liquidity risk, the dependence of commercial banks on the traditional funding source like deposits has been reduced while the dependence on financial markets has increased. In the process, the nature of systematicness of the liquidity risk is often easily ignored. Therefore, as Chinas economic development enters into a new normal and the degree of financial market participation of commercial banks increases, it is necessary to examine the liquidity risk of commercial banks under a macro-prudential perspective. In combination with the practice of liquidity monitoring experience and under the macro-prudential framework, the liquidity risk management system of local corporate financial institutions should be constructed to strengthen the liquidity risk management and push financial institutions to boost liquidity risk prevention ability.

Keywords:liquidity risk management;macro-prudential;interbank businessendprint