13个牡丹品种花粉形态及萌发率比较1)

张少伟

(中国林业科学研究院林业研究所,北京,100091)

贾文庆 张红兰

(河南科技学院)

孙振元

(中国林业科学研究院林业研究所)

13个牡丹品种花粉形态及萌发率比较1)

张少伟

(中国林业科学研究院林业研究所,北京,100091)

贾文庆 张红兰

(河南科技学院)

孙振元

(中国林业科学研究院林业研究所)

采用扫描电子显微镜,比较了13个牡丹品种的花粉形状、大小、外壁纹饰及萌发沟等。采用离体培养法,分析比较了13个品种的花粉萌发率。结果表明:13个牡丹品种的花粉有较明显的多样性,赤道面观有近球形和长球形,极面观有三裂圆形和三裂三角形。花粉均具三拟孔沟,外壁纹饰形态多样,有小穴状、穴状、网状、穴网状。‘百花娇’花粉萌发率最高( 67.70%),‘洛阳红’萌发率最差(19.43%)。

牡丹;花粉形态;萌发率;扫描电镜

牡丹(PaeoniasuffruticosaAndr.)原产于中国,是我国传统的木本名贵花卉,有着悠久的栽培历史。我国的牡丹资源特别丰富,且品种繁多,素有“国色天香”、“花中之王”的美称。牡丹花大色艳、雍容华贵、富丽端庄、芳香浓郁。长期以来被人们当作是富贵吉祥、繁荣兴旺的象征[1]。牡丹的根有“丹皮”之称,有重要的药用价值[2]。如果从《神农本草经》记载来算,牡丹在我国作为药材利用已有2 000多年的历史,作为观赏栽培至少1 500 a[3-5]。

中国是牡丹的原产地和多样性中心。中国特有的野生牡丹,一直被外国视为珍贵的种质资源,在系统演化、生物多样性保护、品种培育和改良等一系列研究中具有十分重要的价值。有花植物的花粉形态特征与花色、花型等遗传性状间存在一定的相关性,并因其稳定性、保守性和可靠性,而在植物分类、系统发育、起源与演化等方面研究中得到广泛应用[6-9]。花粉的形态特征具有特异性,所以在品种分类和品种亲缘关系的分析方面具有重要的意义,而其外壁纹饰是花粉中最具有价值的分类依据之一,可用于植物种属的细致分类[10-11]。目前对于牡丹花粉的研究主要集中在分类和起源上。1999年袁涛、王莲英通过电镜观察,初步建立了牡丹花粉形态的量化指标,花粉外壁纹饰可划分为4个类型,其演化途径是:小穴状→穴状→网状→粗网状,而且野生牡丹形态学性状与外壁纹饰的演化规律基本是一致的[12-15]。

目前牡丹花粉的研究已经取得了一些进展[16],但是,对于认识和了解品种起源及亲缘关系,利用花粉形态进行品种群的细致划分还是远远不够的。本试验对13个牡丹栽培品种的花粉形态在电镜下进行了比较研究,并在离体培养条件下比较了花粉的萌发率。旨在为牡丹的花粉研究提供量化的数据基础。

1 材料与方法

试验用花粉2016年4月采自新乡古固寨牡丹资源圃,带回实验室后室温下自然散粉,放入冰箱内4 ℃保存,备用。

花粉形态比较观察电镜制样与观察测量:将采回的牡丹成熟花粉粒进行干燥后,将花药均匀涂布于粘有双面胶的样品台上,用常规真空喷镀法喷金处理后,在Quanta 200环境扫描电镜观测并拍照。取有代表性的赤道面和极轴面、群体及表面纹饰(取赤道中央区)拍照,观察花粉的赤道观、极轴观性状及花粉外壁纹饰,测量花粉粒赤道轴、极轴长以及花粉萌发沟和网脊宽等相关数据。每种花粉粒的每一特征数据均测20粒,最后取平均值。

花粉萌发率试验:在附加有9%蔗糖和0.004 5%硼酸的固体培养基(预备试验得出)上对13个牡丹花粉进行萌发培养,培养基中加10 g/L的琼脂,配制好后pH值调至6.8左右。试验选择有凹槽的载玻片进行花粉培养,把配制好的固体培养基滴在载玻片的凹槽内,然后用毛笔或头发丝均匀播撒适量花粉,再将载玻片放在有少量水的培养皿中(注意水不要洒到培养基上),加盖后置于恒温培养箱内25 ℃培养8~10 h后进行观察。

2 结果与分析

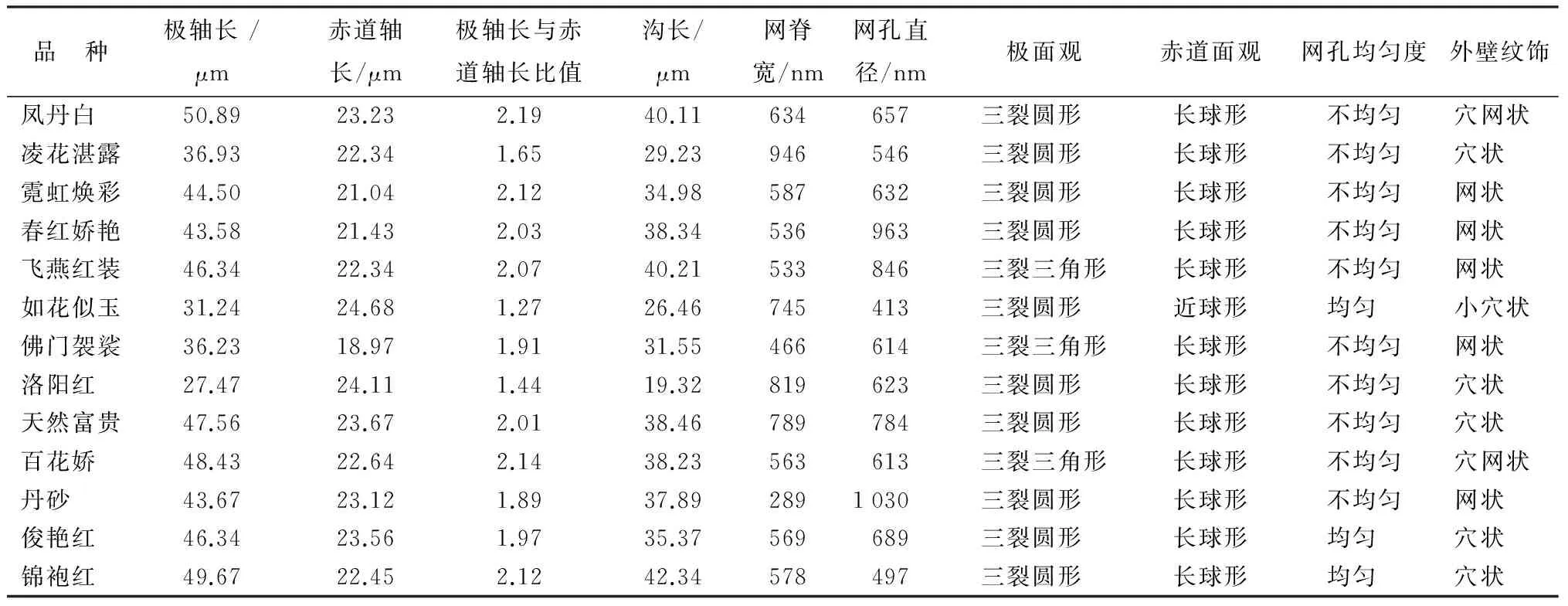

花粉形态比较:通过电镜观察比较13个牡丹品种的花粉均以单粒形式存在,有3条萌发沟,长度几乎达到两极,沟长在19.32~40.21 μm,其中萌发沟最长的为‘飞燕红装’40.21 μm,最短的为‘洛阳红’19.32 μm。赤道面观有近球形和长球形两种形态,赤道轴长在18.97~24.68 μm之间,最长的是‘如花似玉’赤道轴长24.68 μm,最短的为‘佛门袈裟’18.97 μm。极面观呈三裂圆形或三裂三角形,极轴在27.47~50.89 μm,极轴最长的为‘凤丹白’50.89 μm,最短的为‘洛阳红’27.47 μm。极轴长与赤道轴长比值在1.27~2.19,极轴长赤道轴长比值最小的为‘如花似玉’1.27,极轴长与赤道轴长比值最大的为‘凤丹白’2.19,见表1。

花粉萌发结构比较:13个牡丹品种的花粉均具有三拟孔沟,沟的长度几乎到达两极,长度在9.32~40.21 μm,萌发沟的两端窄中间宽,边缘明显增厚,呈裂口状,萌发沟均等距分布于花粉粒的表面。

表1 13个牡丹品种花粉形态观察

花粉极面观比较观察:扫描电镜的结果显示供试的13个牡丹品种的极面观有三裂圆形和三裂三角形2种形态(图A-B)。其中三裂圆形的品种有10个,分别是‘凌花湛露’、‘如花似玉’、‘洛阳红’、‘凤丹白’、‘霓虹焕彩’、‘俊艳红’、‘锦袍红’、‘天然富贵’、‘丹砂’、‘春红娇艳’。三裂三角形的品种有3个,分别是‘飞燕红装’、‘佛门袈裟’和‘百花娇’。极轴长在27.47~50.89 μm,最长的为‘凤丹白’50.89 μm,最短的为‘洛阳红’27.47 μm。

花粉的赤道面观比较观察:供试的13个牡丹品种的赤道面观可以分为近球形和长球形2种(图C-D),其中近球形的有1个品种为‘如花似玉’;长球形的有12个品种,分别是‘凤丹白’、‘凌花湛露’、‘霓虹焕彩’、‘洛阳红’、‘俊艳红’、‘锦袍红’、‘佛门袈裟’、‘百花娇’、‘天然富贵’、‘丹砂’、‘春红娇艳’、‘飞燕红装’。赤道轴长在18.97~24.68 μm之间,最长的是‘如花似玉’赤道轴长24.68 μm,最短的为‘佛门袈裟’18.97 μm。

花粉外壁纹饰:时珍国医国药牡花的花粉表面纹饰基本上有粗网状、穴网状、网状、穴状、小穴状和脑纹状[12]。供试的13个牡丹栽培品种中,外壁纹饰主要有网状、穴网状、小穴状和穴状(图E-G)。外壁纹饰网眼形状多为不规则多边形和圆形,网眼的大小、均匀度、分布密度及形态特征在不同品种之间存在差异,同种品种也存在一定的差异。特别是小穴状的‘如花似玉’其网眼分布密度较均匀,大小也及较一致。网状纹饰其网脊一般较网孔直径小,穴状的则恰恰相反。

A.三裂圆形(天然富贵);B.三裂三角形(百花娇);C.近球形(如花似玉);D.长球形(凤丹白);E.穴网状(凤丹白);F.小穴状(如花似玉);G.网状(春红娇艳);H.穴状(洛阳红)。

图1牡丹花粉的表观形态

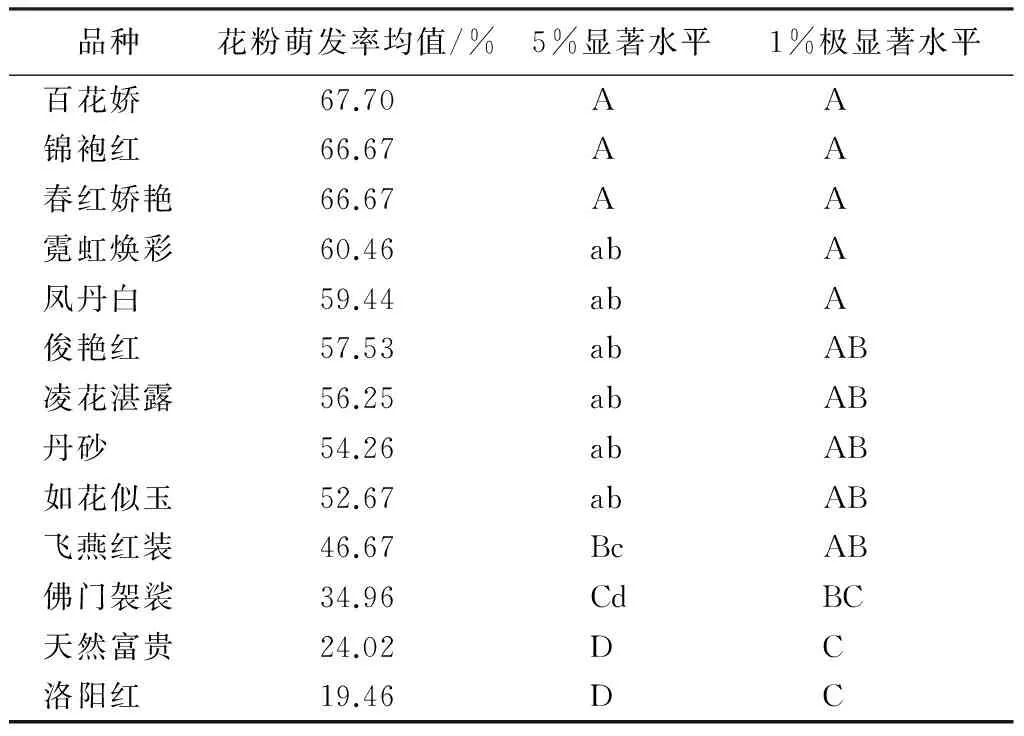

花粉萌发率:如表2所示,‘百花娇’、‘锦袍红’和‘春红娇艳’与‘飞燕红装’、‘佛门袈裟’、‘天然富贵’、‘洛阳红’的萌发率存在差异。‘霓虹焕彩’、‘凤丹白’、‘俊艳红’、‘凌花湛露’、‘丹砂’、‘如花似玉’与‘佛门袈裟’、‘天然富贵’、‘洛阳红’的花粉萌发率存在差异。‘百花娇’、‘锦袍红’、‘春红娇艳’、‘霓虹焕彩’、‘凤丹白’与‘佛门袈裟’、‘天然富贵’、‘洛阳红’的花粉萌发率存在极显著差异。‘俊艳红’、‘凌花湛露’、‘丹砂’、‘如花似玉’、‘飞燕红装’与‘天然富贵’、‘洛阳红’的花粉萌发率存在极显著差异。萌发率相近的说明其对培养基中蔗糖和硼酸的质量分数要求相近。存在显著差异的说明其对蔗糖和硼酸的质量分数要求有明显不同。

表2 13个牡丹品种花粉萌发率比较

3 结论与讨论

供试的13种牡丹品种花粉形态具有种的共性,又具有品种间差异性。13个牡丹栽培品种的花粉,在形态特征上有许多方面表现出了共同的特征。花粉都是以单粒的形式存在,花粉的形态多为长球形少数为近球形。花粉都具有三孔沟,萌发沟较长,长度几乎达到花粉的两极,萌发沟均是中间宽两极窄,沟的边缘明显较厚,呈裂开状,沟内覆盖有细密的小颗粒,在花粉赤道处有较大的颗粒堆积呈突起等。花粉的极面观分为三裂三角形和三裂圆形,供试的13个品种中以三裂圆形较多共10品种,三裂三角形有3个品种。网孔的直径在近赤道面中部最大,向两极分散逐步变小。网脊为条纹状,其中穴状的外壁纹饰上网脊较宽,网状的外壁纹饰网脊较窄。从花粉的形态特征、萌发沟、极面观和赤道面观看,其特征较为一致,差别不大,以上的花粉共同特征说明牡丹的栽培品种是一个亲缘关系较为接近的、自然的类群,所以本实验再次证实了前人对牡丹花粉基本形态的结论。

牡丹的外壁纹饰、极轴长、赤道轴长、网脊宽度和网孔的均匀度不同栽培品种间存在一定的差异。供试的13个牡丹栽培品种中,牡丹花粉外壁纹饰分为穴状、小穴状、网状和穴网状,网孔的大小不一,有的圆形,有的不规则多边形;在赤道附近网孔直径相对较大,向两极走逐渐较小,在萌发沟附近也较小;穴状和小穴状的外壁纹饰一般网孔多为圆形,网孔内壁多光滑,无毛刺;极轴长在27.47~50.89 μm,极轴最长的是‘凤丹白’50.89 μm,最短的是‘洛阳红’27.47 μm;赤道轴长在18.97~24.68 μm,最长的是‘如花似玉’24.68 μm,最短的是‘佛门袈裟’18.97 μm;极轴长与赤道轴长比值在1.27~2.19,极轴长与赤道轴长比值最小的是‘如花似玉’1.27,极轴长与赤道轴长比值最大的为‘凤丹白’2.19;网脊宽度在289~946 nm;网孔直径在413~1 030 nm;网孔大小大多分布不均匀,少数较为均匀。

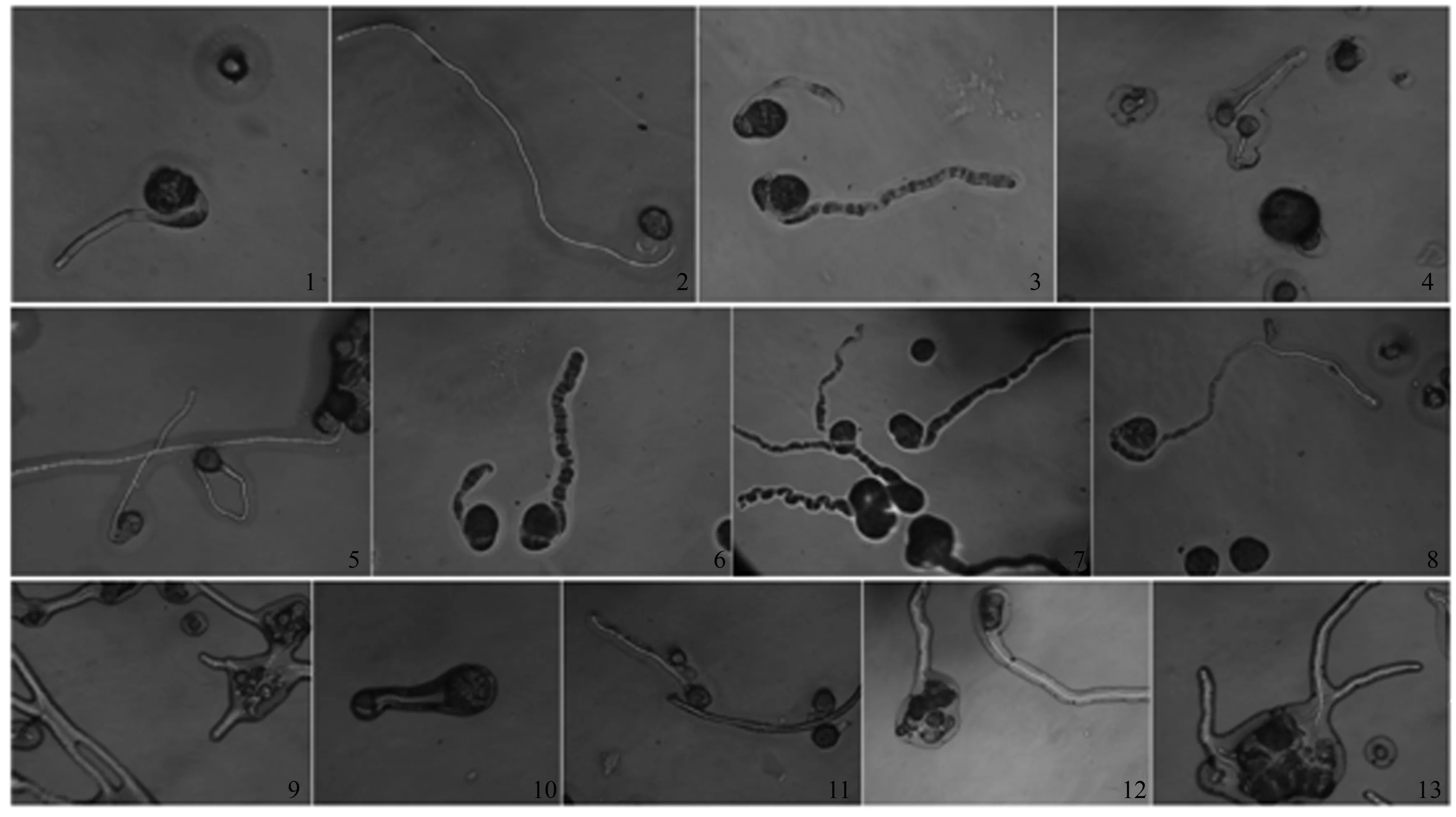

1.百花娇;2.春红娇艳;3.佛门袈裟;4.飞燕红装;5.凤丹白;6.丹砂;7.锦袍红;8.俊艳红;9.凌花湛露;10.洛阳红;11.霓虹焕彩;12.如花似玉;13.天然富贵。

图2牡丹花粉的的萌发

各种品种中表现出的差异性,尤其是在极轴长、赤道轴长、网脊宽、外壁纹饰和网孔的均匀度等方面,这些表明花粉形态特征有很重要的品种群分类价值。也说明牡丹栽培品种内有丰富的遗传多样性,但是在品种分类和鉴定中还应该结合其他性状才能鉴定出更为正确可信的结果。

供试的13个牡丹品种,在相同的培养基中期萌发率有很大的区别。‘百花娇’67.70%、‘霓虹焕彩’61.46%、‘天然富贵’24.35%、‘洛阳红’19.43%、‘凤丹白’62.67%、‘丹砂’54.26%、‘飞燕红装’46.67%、‘如花似玉’52.67%、‘佛门袈裟’34.96%、‘凌花湛露’56.25%、‘锦袍红’66.67%、‘春红娇艳’23.04%、‘俊艳红’57.53%。萌发率在19.43%~67.70%之间,说明不同的品种对蔗糖和硼酸的质量分数需求不一样,所以相同培养条件下萌发率不一样。

[1] 李嘉珏.中国牡丹与芍药[M].北京:中国林业出版社,1999.

[2] 沈保安.中国芍药属牡丹组药用植物资源与分类鉴定[J].时珍国医国药,2001,12(4):330-333.

[3] 洪德元,潘开玉,谢中稳.银屏牡丹-花王牡丹的野生近亲[J].植物分类学报,1998,36(6):515-520.

[4] 洪德元,潘开玉.芍药属牡丹组的分类历史和分类处理[J].植物分类学报,1999,37(4):351-368.

[5] 洪德元,张志宪,朱相石.芍药属的研究(1):国产几种野生种核型的报道[J].植物分类学报.1988,26(1):33-43.

[6] 冯国立,邵大伟,生利霞,等.野生玫瑰的花粉形态及其起源与演化的探讨[J].林业科学,2007,43(12):76-80.

[7] 王伏雄.中国植物花粉形态[M].北京:科学出版社,1995.

[8] 赵先贵,肖玲,毛富春.中国植物花粉形态的研究进展[J].西北植物学报,1999,19(5):92-95.

[9] 周兰英,王永清,张丽.26种杜鹃属植物花粉形态及分类学研究[J].林业科学,2008,44(2):55-63.

[10] 王开发,王宪曾.孢粉学概论[M].北京:北京大学出版社,1993.

[11] 汪祖华,周建涛.桃种质的亲缘演化关系研究:花粉形态分析[J].园艺学报,1990,17(8):161-168.

[12] 王莲英,袁涛.中国牡丹与芍药[M].北京:金盾出版社,1999.

[13] 王莲英.中国牡丹品种图鉴[M].北京:中国林业出版社,1997.

[14] 陈俊愉.中国花卉品种分类学[M].北京:中国林业出版社,2001.

[15] 闭志强,蔡炳华.几种扫面电子显微镜植物样品的制各技术[J].电子显微学报,2002,21(2):213-214.

[16] 魏乐.牡丹种间花粉粒形态差异比较[J].青海大学学报,2007,25(6):52-54.

PollenMorphologyandGerminationRateof13PeonyVarieties

//Zhang Shaowei

(Research Institute of Forestry, CAF, Beijing 100091, P. R. China);

Jia Wenqing, Zhang Honglan

(Henan Institute of Science and Technology);

Sun Zhenyuan

(Research Institute of Forestry, CAF)

By using scanning electron microscopy, we observed the pollen morphology of 13 peony varieties, including the germination of pollen shape, pattern and size, and external organs, and studied the 13 peony pollen germination rate by in vitro culture method. The 13 varieties of peony pollen were more obvious, and the equator plane view was divided into nearly spherical and long ball. Polar view-crack was divided into three round and three crack triangle, the germination organ with three intended hole groove, external wall decoration patterns and diverse, which was divided into small foveolate, foveolate, reticulate, and foveolate-reticulate. Highest germination rate under the same conditions is ‘baihuajiao’ of 67.7%, and the worst is ‘luoyanghong’ of 19.43%.

Peony; Pollen morphology; Germination rate; Scanning electron microscopy

S685.11

孙振元,中国林业科学研究院林业研究所,研究员。E-mail:sunzy@263.net。

2017年6月14日。

责任编辑:潘 华。

//Journal of Northeast Forestry University,2017,45(10):20-23.

—— 对极轴(下)