国内外地下综合管廊法制建设的经验与借鉴

◎ 宁超乔 张家睿

国内外地下综合管廊法制建设的经验与借鉴

◎ 宁超乔 张家睿

近年来,随着我国城市建设热潮的开展和基础设施建设水平的提高,越来越多的大中城市开始着手进行地下综合管廊的建设。虽然我国地下综合管廊规划建设工作已受到了重视,但也存在一些问题。文章针对国内管廊法规体系建设当中存在问题进行了深入分析,并结合境外地区的相关经验借鉴,对我国地下管廊的法规制度建设提出了相关的建议,包括开展专项立法、完善中央到地方的各级法规体系建设以及鼓励多元主体在法律框架下参与到城市地下管廊的建设当中。

地下综合管廊 法规体系 经验启示

一、我国地下综合管廊的发展与制度建设

城市地下综合管廊,又称共同沟,是指在城市地下用于集中敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道,这一结构在容纳城市中各类公用类管线的同时还留有供检修人员的行走通道,适用于交通流量大、地下管线多的重要路段[1,2]。

2013年至今,国务院相继出台多部有关城市地下管线规划、建设和管理的指导性文件,尤其是2014年《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》提出:“从2015年起,城市新区、各类园区、成片开发区域的新建道路要根据功能需求,同步建设地下综合管廊,老城区要结合旧城更新、道路改造、河道治理、地下空间开发等,因地制宜、统筹安排地下综合管廊建设”,正式对在全国范围内开展大规模城市地下综合管廊建设提出明确要求。此后陆续出台了一系列投融资模式、技术规范及财政支持等方面的细则文件,拉开了国内城市轰轰烈烈建设地下管廊的热潮,越来越多的大中城市开始着手进行地下综合管廊的建设,相关的理论和实践研究也不断增加[3-7]。可以说,地下综合管廊已成为国家发展的一个新的战略要点,它以其集约化利用地下空间、安全性能高、改善城市景观及道路开挖现状等优势,成为地下管网治理工作推进的抓手,在新常态经济形势下,对于拉动投资、去库存、去产能等政策目标都具有战略性意义。

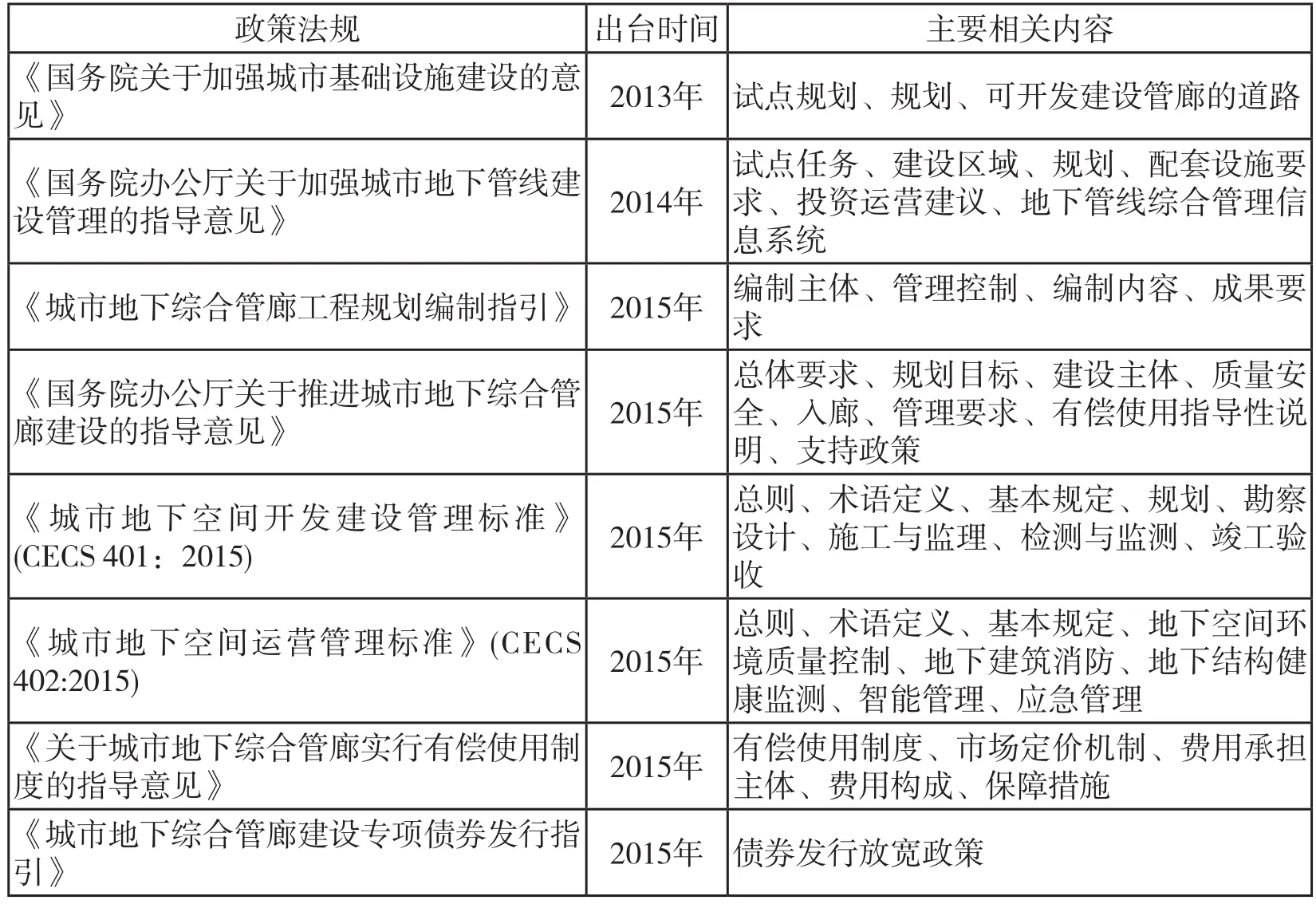

我国地下综合管廊规划建设起步较晚,1958年第一条综合管沟在北京天安门广场下建成,其后天津、上海和广州等地也先后进行了地下综合管廊的开发建设。但是,相关的政策法规却是从2013年开始才陆续出台(表1),其内容主要涉及管廊建设的总体目标、建设管理意见、编制规范等,虽为我国地下综合管廊的建设运营管理提供了基础性的法律支持,但在法规内容、谱系建设、主体划定等方面仍存在显著问题亟待完善,主要表现在尚无专门针对地下管线或综合管廊管理与保护的法规;上位缺失导致各地方制定相应制度时缺乏依据,无法完善执行细则;未能对管廊各相关单位的法律权责进行明确划定,导致政府各相关部门在地下管线建设管理的过程中难以统筹协调,执行力不佳。

表1 我国地下综合管廊相关法规政策

二、制约地下综合管廊法规制度建设的深层因素

虽然我国地下综合管廊规划建设工作已受到了越来越多的重视,但受制于发展思路、技术、体制、资金等多重因素的影响,目前的法规体系尚不健全,主要体现在三个方面。

(一)管廊主体混乱、性质不明确,投资建设与后期管理有诸多争议

目前我国地下综合管廊交叉存在着三种管理体系:一是职能管理,主要涉及投资计划、财政、城市规划、工程建设、城市管理、安全监督、信息档案、保密、国土资源、国家安全等部门;二是行业管理,主要涉及电力、电信、供水、排水、燃气、热力、工信、能源等行业主管部门;三是权属管理,主要涉及中央和地方相关企业等。而国内管廊发展却主要依靠城市建设管理部门的实施理念来推动,大多仍遵循“谁用谁投资,谁拥有谁管理”的模式,故容易引发部门各自为政,条块分割、交叉重复、多头管理的问题,致使地下综合管廊建设面临许多难题,诸如资金到位难、清理整顿难、道路开挖难、执法管理难等等。

即使综合管廊建成后,归口管理也较混乱,从目前来看,有属于城市道路管理部门的,有属于政府管理部门的,也有属于各开发公司管理的,缺乏有效的整合管理[1,8-10]。因此,针对我国地下综合管廊管理机制的完善工作须加快脚步。

(二)入廊规范制度未形成体系,规划建设过程中实施和协调难度大

2015年《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》要求“已建设地下综合管廊的区域,所有管线必须入廊,在其他区域新建管线的,规划、建设、市政道路部门不予各类审批,既有管线应逐步有序迁移至地下综合管廊”。但从现存法律和制度的性质、地位上看,《中国2010年上海世博会园区管线综合管沟管理办法》是目前我国国家层次指导性意见及地方近年出台的规范性文件的范本,此外只有综合性的行政规章与规范性文件,缺乏专项立法,权威性不足。另外,国家层面的法规政策的指导性虽强,但有关运行维护、监测管理和应急防灾等后期事项的法律政策仍不够细致深入,目前只覆盖了入廊和定价问题,针对运营管理只提供了行业标准,并未建立完整的法规措施来约束监督,故仍应抓紧构建完整的法律政策体系。

在地市政府层面,我国仍未有城市出台完整的地下综合管廊法规体系,包括规划建设方案及实施细则,多数城市仅对局部区域进行考量,如上海、天津等地的地下综合管廊建设。随着我国地下综合管廊建设的全面推广,地下管廊在实践过程中缺乏一套整体统筹和协调的法规体系引导,从而给后续建设带来难题[11],甚至引发返工和重复建设,造成不必要的浪费。同时整体法规体系的缺失还使得城市供水、排水、燃气、电力、通信、热力等市政管线各自为政,整体局面仍旧是分散建设、自成体系,整合难度较大。

(三)地方设计和施工规范滞后

在发达国家、地下综合管廊规划与设计都有相应规范,业已形成相对成熟的技术体系,相比之下、国内相关规范指引则不尽完善。

我国于近年才陆续颁布了包括《城市地下综合管廊工程规划编制指引》和《城市综合管廊工程技术规范》等在内的指引及技术规定,除对城市地下综合管廊的规划编制做出了初步引导外,还涉及给水、雨水、污水、再生水、电力、通信等城市工程管线采用综合管廊方式敷设及安装时、应用的技术规定及标准。以上设计规范的出台对我国地下综合管廊规划技术的完善提供了有效的参考,但因管廊建设在管线属性、施工技术、材料性能及地质条件等诸多方面有较大的区域间差异,故仍须在具体实践中进行实施细则的补充完善,根据不同地区实施的现状特点,研究制定相关的地方设计规范,以实现对我国地下综合管廊设计的标准化管理。除此之外,在规范出台之前各地区已有一定的管廊建设实践,各地管廊布设方式及技术标准有所差异,也会对后期区域协调造成一定隐患。

随着我国地下综合管廊建设的推广和发展,相关法律法规的影响也会逐渐加大,有必要针对目前的制度体系提出更高的要求,以适应今后一段时期我国地下综合管廊的发展需要。因此,借助一些先进的国际经验来完善我国地下管廊法规制度的建设具有重要的现实意义。虽然国外地下管廊入廊、运营和管理有诸多成功的制度经验,但因所有权、经济市场性质和国情不同,我国地下综合管廊的法规建设也不能完全照搬国外经验,需要在充分了解的基础上结合我国的实情进行借鉴。

三、地下综合管廊的境外经验及启示

从发达国家和地区的经验来看,境外的综合管廊建设的法规体系相对完善,多数国家都经历了几十年的综合管廊法规完善过程,最终形成的地下管廊法规体系,包括城市规划法规、管道安全法规、道路法规、共同沟法规、建设法规及相关行业规范等诸多方面。

(一)地下空间与综合管廊的协调发展

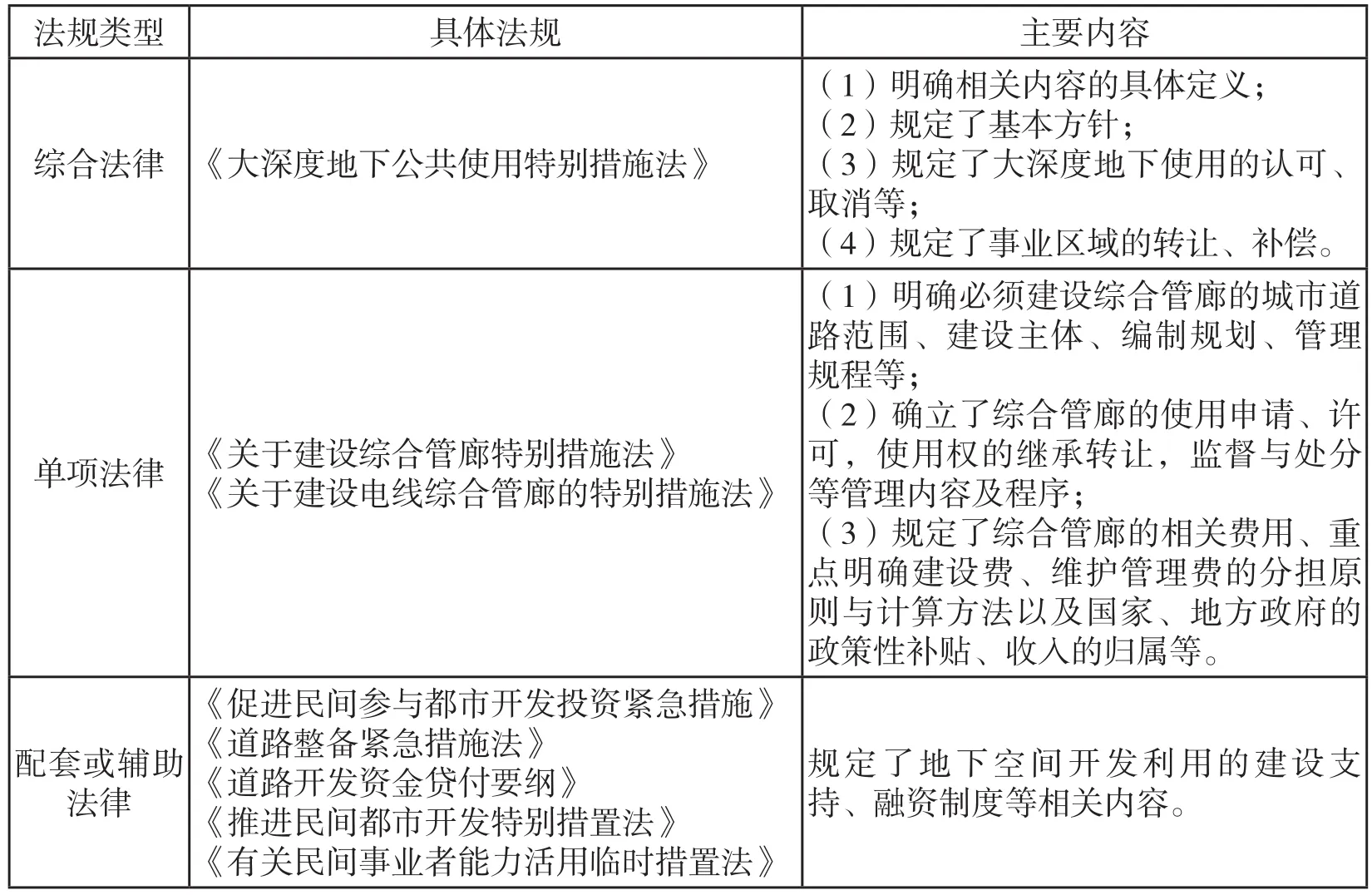

发达国家的中央层级的法规体系非常成熟,形成了多层级、多范围、多对象的制度谱系。从日本的地下管廊相关法谱系的发展来看(表2),为了推动综合管廊的建设,日本在1963年4月颁布了《关于建设综合管廊的特别措施法》及《综合管廊法实施细则》,有效解决了综合管廊建设的城市道路范围及地下管线单位入廊的关键性问题。

20世纪80年代,日本在大量调查研究的基础上,提出了大深度地下空间的开发利用问题,引起全国上下的关注[12]。对地下空间的开发利用的关注,也促进了对综合管廊建设的完善。1991年,日本政府制定了《地下空间公共利用基本规划编制方针》,内容包括提出地下空间是城市空间构成的重要组成部分,地上地下空间规划同等重要,试行统一规划、合理布局,最大限度提高城市空间的利用效率。2001年颁布的《大深度地下公共使用特别措施法》则是将城市地表50米以下的地下空间无偿划为国家和城市发展的公共事业使用空间,通过对因公共利益事业而为大深度地下使用的要件、程序等制定特别措施,强化了大深层地下空间资源公共性使用的规划、建设与管理,对地下空间开发利用的法律由单一管理向综合管理推进[13]。

虽然日本在早期大规模开发利用地下综合管廊过程中也曾暴露了一些问题,如:中长期规划制度不够完善,地下综合管廊未形成统一协调的管网;既有的地下设施建设制约着新的地下管廊布局。但是,日本政府通过数十年的法规体系建设过程,形成了从综合法律、单项法律、到配套辅助法律的完善法规谱系(表2),从而实现了地下空间、综合管廊的统一规划管理法规制度[14]。

表2 日本地下综合管廊规划管理法规体系

(二)核心法规和具体法规的互补关系

1990年代初期,台湾地区为了实现“提升城乡生活质量,统合公共设施管线配置,加强道路管理,维护交通安全及市容观瞻,推动共同管道建设”的目标[15],启动地下综合管廊的立法准备与法规制度构建工作,其发展过程包括以下三个阶段:

首先是立法基础探索阶段:主要进展包括基于对境外共同管道工程及制度建设情况考察研究而发布的相关报告;相关法规制定或修订时置入的共同管道方面内容;以及由个别地方政府制定的共同管道相关法规。

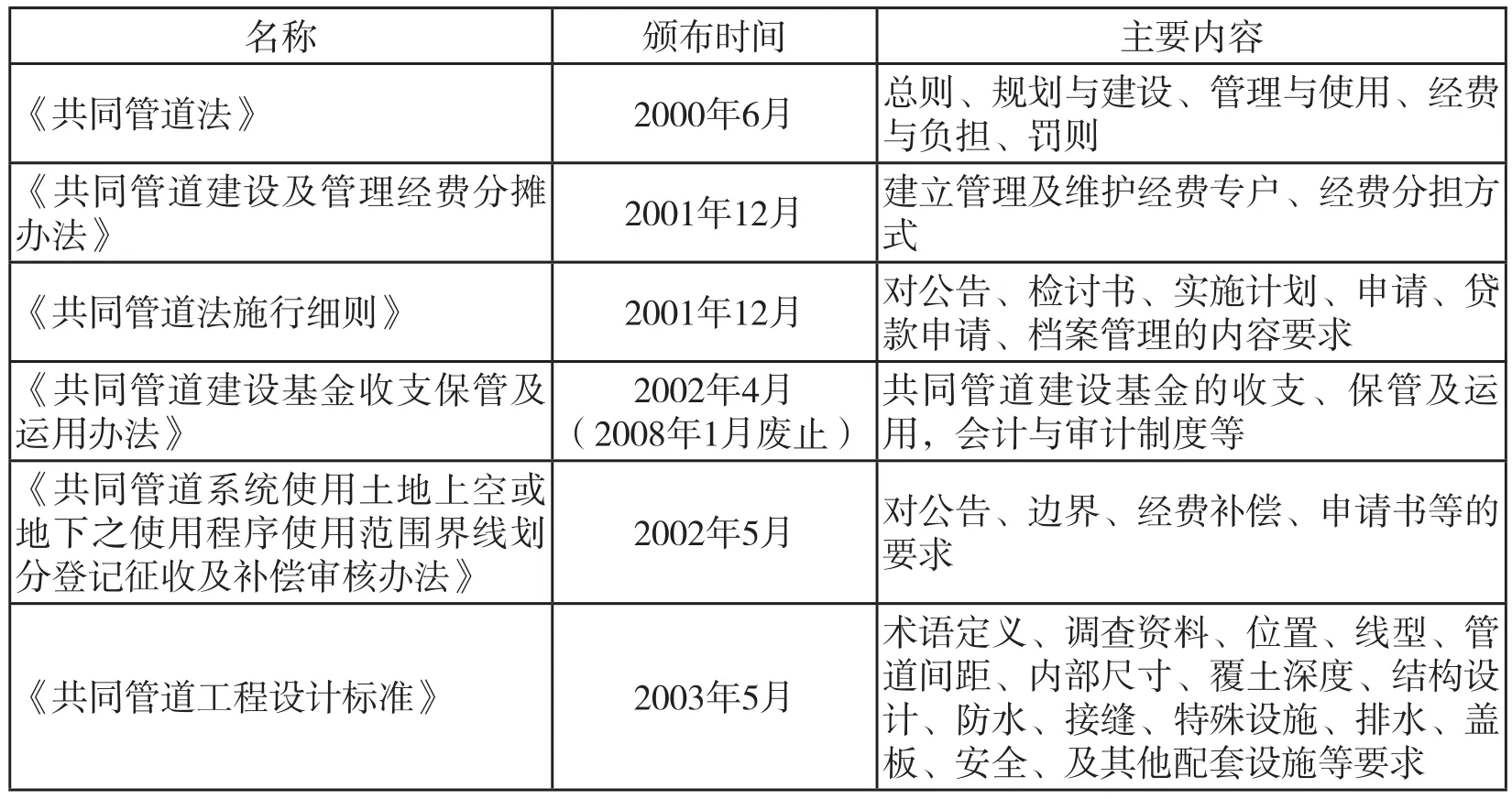

其次是法规体系建立阶段:2000年台湾正式颁布了《共同管道法》,以此为转折点标志着其地下综合管廊的法规体系步入快速发展阶段,截至2003年,台湾共同管道法规体系已初步建立,内容涉及共同管道规划建设方面的母法及其施行细则、建设基金及运用办法、工程设计标准等(表3),为后期各县市制定和修正共同管道地方规章制度提供了依据[16]。

最后是制度框架完善阶段:在全域法规体系建立的基础上,2003年之后共同管道的立法工作在各个县市全面铺开,各项地方层面的相关条例和办法陆续颁布。如《台北市共同管道基金收支保管及运用自治条例》、《高雄市共同管道管理办法》等均是在这一阶段颁布实施的[15,17]。

表3 台湾地区全域层级共同管道法规制度体系简表

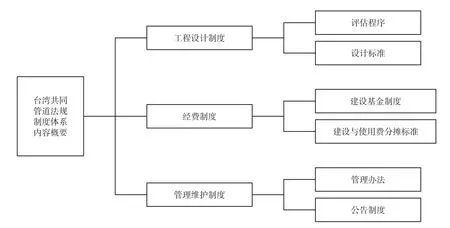

总的来说,台湾地区已形成较为完善的地下综合管廊的法规体系,主要体现在结构和内容两个方面。在结构上,台湾共同管道法规制度体系包含全域和地方两个层面,囊括法律、命令、自治法规、工程设计及管理制度等多种类型。在内容上,则包含了共同管道建设管理过程中的各项重大问题,核心内容可以概括为工程设计制度、经费制度和管理维护制度三方面[15,16](图1)。

从台湾的法规制度建设历程来看,最先制定的是上位层级的核心法规,从而对整个工程体系进行宏观把控和总则制定,并突出综合管廊的工程建设制度。随着具体工程的推进,具体领域的相关问题接踵而至,从费用控制到权属把控,再到具体的工程标准,分阶段地完成了法规制度的建立。

(三)国家权力监督下法规权威的确立

除了法规本身的体系完善外,法规的权威性地位也是后续建设、管理过程中能够依循法规制度进行强有力推进的原因。地下管线管理领域亦如此。尤其在部分西方国家,地下管线管理法制化的必要性更为突出,运用并实施严格而完备的法律法规体系,以有效监管各种市场主体的相关行为,是一种普遍的政府管制手段[18]。

以英国的地下管线规划实施管理为例,《管道法》(Pipeline Act)将管线管理提高到了立法及国家管理的层级。以新建管道为例,《管道法》规定所有新建管道都必须在施工起始日期之前至少16周向国务大臣(Secretary of State)提出申请,由国务大臣根据《城乡规划法》(1947)(Town and Country Planning Act)进行审核。如果有必要的话,国务大臣可以在参议院或者众议院召开公开听证会,对申请进行裁决。未按规定提出新建管道申请或者申请中的施工路线图不符合要求,或者实际施工路线与申请路线不符都将被依法处以罚款。英国的规划行政监督的突出特点则在于,在立法与司法监督的基础上,更侧重于行政体制内部自上而下的监督机制的建立和完善。特别是严密完善和成熟的法律法规体系保证了行政监督能够严格地依法进行。[19]

所以,即便是建立起了法规体系,如果在执行过程中不能维系建设法规的权威性,在工程的规划审批过程中不严格遵循规划规章,随意变更管廊规划,那么法规本身也会沦为一纸空文。

图1 台湾共同管道法规制度体系内容概要建设与使用费分摊标准

四、结论与建议

我国在土地制度、经济发展水平、投资环境等方面与美国、欧洲、日本等国家和地区都存在不同程度的差异。以土地制度的差异为例,地下综合管廊作为一种大型公共工程,其推进往往是以公共利益而非盈利性为优先考量,因此在土地私有制制度下,土地权属问题就成为了制约其规划建设的一大瓶颈,为破除这一消极桎梏,日本就曾于2001年颁布了《大深度地下使用特别措施法》,规定“将私有土地地下50米以下的空间使用权无偿提供给公共事业使用”[20]。我国的情况恰恰相反,土地国有的属性使得政府在地下综合管廊的规划建设中具备更大的话语权和控制力,遭遇的阻碍也相对较少。然而,当管廊建设区域地上部分的土地使用权被转让给社会资本时,其空间权属尤其是地下部分的使用范围应如何界定,则是在我国土地制度下也应当考虑的重要问题。

因此,我国在地下综合管廊法规体系建设的过程中需要考虑的因素与境外有所不同,在借鉴境外地下综合管廊的发展建设经验时,应采取因地制宜的原则,结合我国的实际情况,发挥其最大效用。

(一)开展专项立法填补法规的模糊地带

与境外的地下管线法规体系的完善和成熟相对比的是,目前在我国大陆地区,对于地下管线建设,既没有项目规划、施工建设、经营管理方面的对应法规,也没有设计、施工、验收方面的对应标准,而仅仅是参照相关的政策法规和技术标准进行。同时,相关标准还存在口径不统一、实施欠缺规范的问题。现有的《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)对地下燃气管道与建筑物、构筑物或者相邻管道之间的水平净距离有较为明晰的规定,《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)对电力电缆不应与可燃气体管道、热力管道埋设在同一管沟内也有规定,而地下综合管廊在管线布局上均突破了这些规定,对于地下综合管廊可以容纳哪些管线还没有统一的标准,尚未形成一套具体的针对地下综合管廊的设计规范、技术标准和验收规范。

因此,为了调整、理顺地下管线管理中涉及的各专业管线权属单位、行业性的行政主管部门、综合性的行政管理以及地下管线其他主体(如物业管理单位)和社会公众等众多利益相关者之间的相互关系,有必要借鉴境外在地下管线管理法制建设方面的成功经验,积极开展国家层面的城市地下管线管理的专门立法工作,构建与《城乡规划法》《建筑法》等法律法规相配套、相衔接的地下管线管理的法律规范。[21]

(二)完善中央到地方的各级法规体系建设

除了法规体系的空白的填补,还应注意法规谱系的完善,即法律、法规、标准、制度的多层次体系的入手和关注。我国仅有上海市的《上海市城市道路架空线管理办法》(2010年)和重庆市的《重庆市管线工程规划管理办法》(2006年)等,缺乏更上位层面的法规统筹。当然,这一过程不会是一蹴而就的,应该给予充分的尝试和试验,逐步完善其内容,其具体可以分为三个层级:

第一,明确地下管廊开发利用的主管机构及权限范围。由全国人大及人大常委会制定法律,或由国务院制定行政法规,令地下管廊开发利用得到规范。考虑到城市管廊建设的迫切性,近期可由地方制定相关法规初步实施规范。

第二,将地下管廊开发利用纳入法制化轨道。除了制定《地下空间资源管理法》、《土地管理法》等相关法规外,还应当制定专项立法,如《地下综合管廊法》,以及相关配套或辅助立法等。

第三,地方政府在实践过程中,应将实施细则的出台及制度的完善作为探索的重点,对入廊、运营管理过程中的行为主体的权责及相应的鼓励性和惩罚性对策作出明确的规定,强调细致性与可操作性的规范。

(三)在法制的框架下鼓励多元主体的参与

在2016年的全国两会上,李克强总理提出要开工建设城市地下综合管廊2000公里以上,也即总里程数要达到目前建成里程数(240公里)的约8倍、在建里程数(120公里)的16倍、目前全世界地下综合管廊总里程数(超3100公里)的三分之二,超过建设规模最大的日本(1100公里)。如此庞大的建设工程,单靠政府的开发显然是难以承担的,在可见的将来,政府将会在全国范围内鼓励更多的社会主体参与到共同的城市管廊建设当中。

因此,地下管廊法律法规的建设,也应该尽可能地考虑将更多的主体纳入到地下综合管廊的建设中来,也包括一系列投融资模式、技术规范及财政支持等方面的内容。首先,地方政府要起主导和监督作用,具体工作可以由基层政府相关部门全面负责。同时借助专家委员会的力量,在分工明确和决策透明的前提下,借助其专业性资源为决策提供智力支持。其次,要保证参与的过程是在充分且专业的论证下进行,建议形成政府、建设单位、社会专家和使用主体等多方共同参与地下综合管廊开发利用的法规体制。还有就是要建立长效的管理制度和平台,尽可能地吸纳更多样的主体,从而形成可持续和健全的咨询、决策网络,实现整个行政组织的科学化、合理化与法制化。

国外城市的发展经验表明,地下综合管廊作为城市发展的中枢神经与血脉网络由来已久,经历了时间和实践的考验,为各个国家和地区带来了值得关注的安全与便利。目前,随着我国经济发展水平的不断提高,在国务院的推动下,终于迎来了城市地下综合管廊建设发展的大好契机。我们应把握这一机会,通过有效和完善的法规制度建设,推动“城市让生活更美好”这一目标向前迈进。

[1]梁荐,郝志成.浅议城市地下综合管廊发展现状及应对措施[J].城市建筑,2013:286-287.

[2]白海龙.城市综合管廊发展趋势研究[J].中国市政工程,2015:78-81.

[3]詹洁霖.城市综合管廊布局规划案例研究[J].城市道桥与防洪,2013:67-71.

[4]杨琨.浅谈城市综合管廊的设计[J].城市道桥与防洪,2013:236-239.

[5]范翔.城市综合管廊工程重要节点设计探讨[J].给水排水,2016(42):117-122.

[6]王曦,祝付玲.城市综合管廊规划设计研讨——以无锡太湖新城为例:2011中国城市规划年会,2011[C].

[7]王平.苏州城市地下综合管廊的建设经验[J].建筑经济,2016:113-115.

[8]于晨龙,张作慧.国内外城市地下综合管廊的发展历程及现状[J].建设科技,2015:49-51.

[9]沈荣.城市综合管沟投融资模式研究[J].建筑经济,2008:47-50.

[10]施卫红.城市地下综合管廊发展及应用探讨[J].中外建筑,2015:103-106.

[11]吕高辉.发展地下综合管廊问题剖析与应对策略[J].城乡建设,2016:34-36.

[12]童林旭.日本的大深度地下空间利用动向[J].地下空间与工程学报,1994:193-199.

[13]刘春彦.日本地下空间开发利用管理法制研究:上海市地下空间综合管理学术会议,2006[C].

[14]袁红,赵万民,赵世晨.日本地下空间利用规划体系解析[J].城市规划,2014:112-118.

[15]刘福勋,萧文魁,庄龙胜.台湾共同管道执行现况及推行障碍之探讨[J].中华建筑学刊,2005(1):25-34.

[16]王江波,戴慎志,苟爱萍.我国台湾地区共同管道规划建设法律制度研究[J].国际城市规划,2011(26):87-94.

[17]马景文,林玉河,陈永林.台北市共同管道管理维护体系及未来发展策略[J].铺面工程,2006(4):21-34.

[18]尚秋谨,朱伟.国外的城市地下管线管理[J].城市问题,2013:92-95.

[19]张晓军,徐匆匆,赵虎.美国、英国、日本等国家城市地下管线规划建设管理的做法及启示:2013中国城市规划年会,2013[C].

[20]肖军.论日本地下空间利用的基础法制[J].行政法学研究,2008(62):118-123.

[21]尚秋谨,朱伟.国外的城市地下管线管理[J].城市问题,2013:92-95.

(责任编辑:卢小文)

The Experiences and Lessons from the Construction of Underground Tunnel Laws and Regulations in Foreign Countries

Ning Chaoqiao,Zhang Jiarui

In recent years,with the development of China’s urban construction boom and the improvement of infrastructure building,many and various cities have begun developed underground utility tunnel.Although the construction and planning of underground utility tunnel has been receiving more and more attentions in China,there are still some issues.This paper deeply analyzes the existing problems in laws and regulation on underground utility tunnel construction,and puts forward some suggestions on the development of the law and regulation system on underground utility tunnel,drawing lessons from other countries’ experience.Those suggestions including:developing special laws and regulations,improving the laws and regulations from central to local,and encouraging multiple participants to participate in construction of underground utility tunnel under the current legal framework.

underground comprehensive tunnel; legislation; experience and enlightenment

D93

10.3969/j.issn.1674-7178.2017.05.012

2016年广州市人民政府决策咨询课题资金支持。

宁超乔,广州市社会科学院城市管理研究所,副研究员,研究方向为城市管理与城市问题。张家睿,广东工业大学建筑与城市规划学院,讲师,研究方向为城市治理与城乡规划。