社会资本视角下社区社会组织培育模式探讨

——以浙江省H市SC区XY街道为例

◎ 方亚琴

社会资本视角下社区社会组织培育模式探讨

——以浙江省H市SC区XY街道为例

◎ 方亚琴

以社区社会组织的培育模式为研究对象,从经验层面考察了社区社会组织在我国社区社会资本培育中的作用,发现我国的社区社会资本主要来源于非正式的邻里互动,社区社会组织在社区社会资本培育中尚未充分发挥作用,其根本原因在于社区社会组织较低的发展水平。由此采用社会资本的视角,以浙江省H市SC区XY街道社区社会组织培育的“三社”模式作为研究个案,考察双向培育模式的特征,对政府介入社区社会组织培育的合理性与合理化问题进行了讨论。

社区社会组织 社会资本 双向培育

目前,我国的城市社区建设着重在社会维度与心理维度展开,以真正意义上的“社会共同体”或“精神共同体”作为社区建设的目标取向①,强调社区的内在发展过程。与此相适应,在社区建设的具体路径上开始重视社区力量的参与,从“政府为主导”的行政化模式向“多元行动主体共同参与”的模式转变。无论是目标升级还是路径转换,我国当前阶段的社区建设都要求培育丰富的社区社会资本,换言之,培育社区社会资本在社区建设中兼具目标与路径的双重意义,因此,探讨如何培育社区社会资本是我国城市社区建设实践提出的迫切理论要求。

在解释集体性社会资本来源的众多理论模型中,普特南与福山等人汲取并发展托克维尔的结社思想,对志愿性组织培育社会资本的作用及其机制进行了系统的阐述,形成托克维尔理论模型,并成为解释社会资本来源的主导模型。该模型认为,相比于非正式的邻里互动,社区内的志愿性社团内部个体之间的互动是社区社会资本更为重要的来源,因为较为稳定的成员关系保证了个体的持续互动,创造了合作得以发展的要件之一即重复博弈,组织成员在参与志愿性组织活动的过程中学习信任和合作的态度,并且组织的正式与非正式机制会对成员的不合作行为进行制裁。不仅如此,组织内部成员之间的相互信任与和合作经验能够通过组织之间相互交叠和相互连锁的社会联系而扩展到整个社会。在我国,居民自愿发起成立和运转的志愿性组织(即社区社会组织)在改革开放后才逐渐出现,但在最近二十年的社区建设中获得了快速发展。为了探索社会加速转型时期我国社区社会资本的培育路径,本文将考察社区社会组织在我国社区社会资本培育中的作用,着重讨论以下两个问题:第一,在我国社区社会组织的快速发展是否已经使其成为社区社会资本的主要来源?第二,从社区社会资本的视角看,我国社区社会组织培育的现存模式存在什么样的问题?

本文以个案研究为主,选择了辽宁省J市的SDL社区和浙江省H市的XY街道作为研究个案,分别于2013年4月-10月和2014年6月-8月进行田野研究,通过抽样问卷调查、观察、深入访谈等方式收集相关的研究资料。对于辽宁省J市的SDL社区辖区内三个住宅小区BD小区、ZYC小区和JX小区的个案研究主要考察社区社会资本的主要形成机制。对浙江省H市的XY街道的个案研究着重考察我国培育社区社会组织的典型模式。另外,笔者还采用了“社区建设与社区社会组织发展研究”课题组于2014年1月-12月在北京、上海、深圳、杭州等8个城市的125个社区通过访谈、问卷等方式所收集的有关社区社会组织的发展现状及其在社区建设中的作用的相关资料。

一、我国社区社会资本的主要来源:非正式的邻里互动

社区社会资本是一种以社区为依托或载体而形成的集体性社会资本,是人们在社区这一具有明确边界的地域范围之内通过互动形成的关系网络,以及关系网络中所蕴含的信任、规范、积极的情感等,这些要素能够促进居民参与社区公共事务、促进居民相互合作从而维护和增进社区的公共利益。居民在社区内的社会互动是社区社会资本的形成机制,人们的交往和互动形成社区关系网络,关系网络孕育信任、规范与积极的情感。居民的社区互动可以分为两种:非正式邻里互动与正式社会互动。组织参与即正式社会互动,而非正式互动形成了关系网络以及与之密切联系的互惠规范,更有助于在社会成员之间形成关联意识和社会支持。

为了探讨我国社区社会资本形成的具体机制,笔者在辽宁省J市的SDL社区采用入户问卷调查的方式考察了社区关系网络形成也即居民相互认识的具体途径(调查结果见表1)。

首先需要对表1中的第(1)种途径“通过工作关系认识或入住之前就认识”加以说明。三个小区中有26.6%的居民主要通过工作关系认识或入住之前就认识小区其他居民,这意味着居民之间多种社会关系交织重叠,这既与BD小区和JX小区的社区性质有关(前者是单位社区,后者是安置房与商品房混合的社区),也与J市的社会空间特征(城市规模较小、同质性较高、流动性较低等)相关,因为即使是在以“陌生人社会”为特征的商品房小区(ZYC小区)中,被调查居民中有19.2%的人主要是“通过工作关系认识或入住之前就认识”其他居民的。对于由此折射出的城市社会空间特征对社区交往从而对社区社会资本形成的影响待下文再述。

表1 三个小区居民相互认识的途径(N=188)

无既有关系的居民之间主要通过其他六种途径相互结识从而形成社区关系网络。而这六种具体的途径反映了社区关系网络从而也是社区社会资本形成的三种具体机制:一是非正式的邻里互动,既包括以小区物理公共空间为依托的非正式邻里互动(表1中的第1、3、4种途径),也包括以社区虚拟公共空间为依托的非正式邻里互动(表1中的第7种途径);二是正式社会互动,即居民参与社区社会组织(表1中的第5种途径);三是社区参与,即居民对社区公共事务与集体活动的参与(表中的第6种途径),社区参与同时具有非正式性与正式性特征,正式性是指居民对社区公共事务和集体活动的参与往往是在社区社会组织的组织和动员下进行的,而非正式性是指参与社区公共事务和集体活动的居民往往不限于组织成员,与组织之间并未形成正式关系网络。

从表1可以看出,社区关系网络主要通过非正式的邻里互动形成。在三个小区的被调查者中,主要通过“在小区锻炼或散步时”或“陪孩子在小区玩耍时”或“上下楼梯或进出小区途中”认识其他居民的占总数的76.6%,这表明非正式的邻里互动主要自发形成于社区公共空间的社会性活动之中。在小区锻炼或散步、陪孩子在小区玩耍与上下楼梯或进出小区是居民在小区公共空间中的自发性活动和必要性活动,它们能带动儿童游戏、打招呼、交谈以及被动式接触等形式的社会性活动。由于邻里互动主要自发形成于社区公共空间的社会性活动之中,而社会性活动主要是由居民在社区公共空间中的必要性活动与自发性活动发展而来的 “连锁性”活动②。因此,空间的性质和结构影响着社会互动的频率和性质,丰富且分布合理的社区公共空间以及相应的活动设施(如健身设施、儿童游乐设施),能够提高居民自发性活动的发生频率,带动并提高连锁性社会活动的发生频率,如儿童游戏、打招呼、交谈等社会活动③。可见,改善社区公共空间、完善社区公共设施、提供更多的“第三种地方”(third places)④,根据社区的社会结构来安排公共空间的物质结构,实现居民及其活动在空间上一定程度的聚集,是促进居民社区交往从而增加社区社会资本的存量的重要环节。

另外,三个小区中4.3%的居民主要通过“上小区的业主论坛或QQ群”结识其他居民,这表明:互联网的发展一方面使人们的社会互动进一步摆脱地域的限制,为居民的社区外社会互动和“脱域共同体”的形成提供了技术基础,但与此同时,也为“不在场”的居民提供了再嵌入社区生活的可能性。因此,运用互联网工具建构虚拟交往空间能够减少居民及其活动在时间上的分散化对社区交往的限制。并且,当虚拟社区与现实社区存在重叠关系(即业主论坛的用户和QQ业主群成员基本都是本小区的业主)时,虚拟社区有助于生成大量邻里弱关系,有助于促进业主形成集体认同⑤。此外,业主们在网络上对小区公共事务的互动式讨论能够将社区/业主论坛、业主QQ群和业主微信群建构为小区的公共领域,在网络交往空间中的交流与讨论有助于业主(居民)形成一定的社区归属感,虚拟的邻里弱关系甚至可以在业主集体维权运动中成为重要的动员结构。可见,在社区建设中,运用网络和其他新媒体打造与现实社区相重合的“虚拟社区”,通过这一平台积极发布或共享契合社区居民日常生活需求的各类有效信息,将“不在场”的居民重新嵌入到现实社区生活与社区交往中从而减少和弥补由于时间分散对社区交往的限制,也是促进社区交往、培育社区社会资本的重要路径。

我国的社区社会资本主要来源于非正式的邻里互动,而在社会转型过程中邻里互动的主要场所已逐渐从原来的私人空间转移至社区的公共空间,因此,通过社区物理公共空间与虚拟公共空间的构造,实现居民及其社会活动在社区空间上一定程度上的聚集,并且在时间上重新将居民嵌入于社区生活中,是促进社区交往、培育社区社会资本的基础条件。

二、社区社会组织培育:现代城市社区社会资本的生长点

表1的数据显示,三个小区中有80.9%的被调查居民主要通过小区公共活动空间中的社会性活动或社区虚拟交往空间中的邻里互动来结识其他居民,而主要通过参与社区志愿性组织认识其他居民的仅占3.1%,可见,在三个小区中,社区社会资本主要从持续的、重复的非正式邻里互动中发育而来,社区内的志愿性社团尚未成为社区社会资本的主要来源。社区社会组织在社区社会资本培育中较弱的作用,不仅表现在它较弱的社会纽带作用,而且在培育居民的信任与合作态度与能力方面也尚未充分发挥其作用。课题组在全国范围内的社区调查也证实这一现象不仅仅存在于作为研究个案的三个小区中,恰恰相反,它反映了长期以来我国社区社会资本的主要形成路径。因此,对于大部分城市社区来说,非正式邻里互动的缺失必然导致社区社会资本的衰落和贫乏。然而,这是否意味着社会资本来源的主导模型即“托克维尔模型”在解释我国社区社会资本的形成时遭遇了“水土不服”的问题?笔者认为,之所以出现非正式邻里互动比社区社会组织在社区社会资本培育中发挥了更大的作用这一现象,原因有二:一是对于类似于J市这样的中小城市而言,较小的城市规模、较高的同质性与较低的流动性造成了社区成员之间关系的多重性,居民之间除了邻里关系之外,还存在亲戚关系、同事关系等其他社会关系,社区生活与邻里互动在个体生活中具有较大的意义。二是社区社会组织较低的发展水平限制了其在社区社会资本培育中的作用。社区社会组织对社区社会资本的培育能力取决于其发展水平,社区社会组织之所以在上述三个社区的社会资本培育中发挥着相对较弱的作用,是由小区内的志愿性组织的数量、类型、组织特征以及居民的参与程度所决定的。首先,这三个小区中的志愿性组织数量较少、类型单一。BD小区、ZYC小区和JX小区中的志愿性组织数量分别为4个、4个和2个,并且类型比较单一,以文体娱乐类组织为主,其成员以老年居民为主;其次,除了两个业主委员会和ZYC的少北武术团之外,其他几个社区社会团体的正式程度很低,组织结构简单和松散,并未形成正式的组织规范,成员的出入和流动因缺乏硬性的规章制度的约束而比较自由,活动目标和内容比较单一,甚至具有一定的随意性。再次,小区居民对这些社团的参与程度比较低。参与程度,一是指居民的参与比例。由于组织数量少,规模比较小,三个小区居民的参与比例⑥均比较低,分别为12%,1.6%和1.9%;二是指成员的参与水平,即成员在组织中所发挥的作用。斯托勒(1998)用“是否为组织的某个任务负责”和“是否与其他成员一起为群体计划或准备过一个项目”来衡量成员在其社团中的参与水平。相比之下,业主自治组织成员的组织参与水平比较高,他们制定组织的规章制度和用于指导和调节社区行动主体行为的社区公约,商讨与大部分业主和整个小区密切的重大事件并形成相应的对策。因此业主委员会在对其成员有较高的公民技巧的同时,也为成员提供了一个训练其公民技巧的平台。而在其他类型的社团中,由于目标和活动的单一性,对于成员之间的合作和信任的要求比较低,组织成员很少在社团活动中承担实质性的责任,即便是负责人,也仅负责确定活动的时间和地点,因此社团参与并未能发挥托克维尔模型所分析的相应作用。

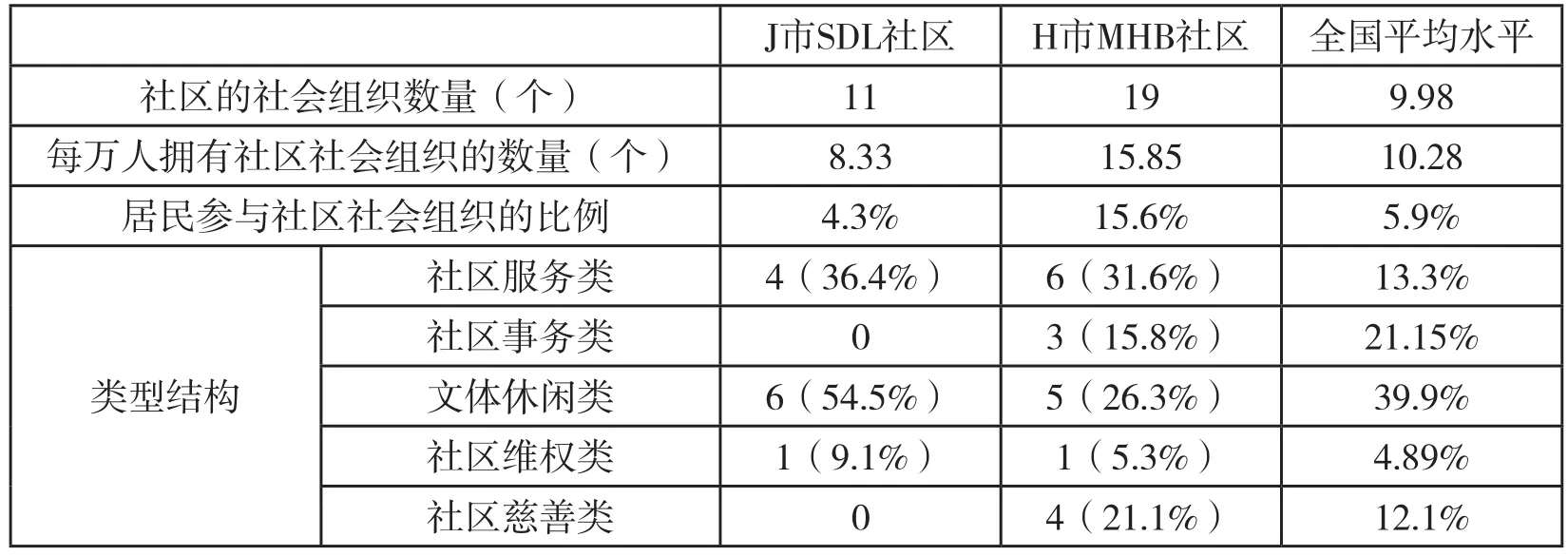

为了比较不同发展水平的社区社会组织在培育社区社会资本的能力上的差异,笔者选取了H市MHB社区与本文所考察的BD小区、 ZYC小区和JX小区所在的J市SDL社区进行对比。在H市MHB社区中,通过参加社区社会组织认识其他居民的比例达到12.8%,而在J市的三个小区中该比例仅为3.1%。两个社区中的社区社会组织之所以在形成社区关系网络上具有显著的差异,其根本原因在于社区社会组织的发展水平有异(见表2)。相比于J市SDL社区,H市MHB社区中的社区社会组织数量更多,居民参与的比例更高、类型结构也更为合理。正因为此,社区社会组织在H市MHB社区关系网络的形成中发挥着更为重要的作用。

可见,在社区社会资本的培育过程中,一方面,我们要通过社区物理公共空间和网络公共空间的构造,实现居民及其社会活动在社区空间上一定程度的聚集,并且在时间上重新将居民嵌入于社区生活中,营造邻里互动空间,为非正式邻里互动提供结构性条件。另一方面,我们也要认识到,随着社会的快速转型,社区的异质性与流动性不断增强,城市社区尤其是大城市的社区日益趋向于陌生化,非正式邻里互动已经无法回归到传统社区的水平。而社区社会组织在最近二十年中较快的发展趋势以及其在社区社会资本培育中初步显露出的积极作用表明,在城市社区的邻里互动无法回归到传统社区的水平这一社会背景下,培育与发展社区社会组织,为居民在社区内的正式互动提供社会空间,弥补非正式互动的不足,是我国当前重建城市社区社会资本的主要路径。

表2 J市SDL社区与H市MHB社区的社区社会组织发展水平比较

三、社区社会组织的双向培育模式

根据培育主体的不同,我国社区社会组织的培育路径主要有三种:以政府为主导的自上而下培育路径、以社区力量为主导的自下而上培育路径以及政府与居民为共同主体的双向培育路径。然而从实践层面来看,双向培育路径的培育效果更好。浙江省H市SC区XY街道社区社会组织培育的“三社”模式典型地体现了我国社区社会组织培育实践中对双向模式的探索。为了探讨社区社会组织双向培育模式的特征以及社区社会组织的双向培育模式可能遭遇的困境,笔者以H市SC区XY街道的“三社模式”为个案进行研究。

(一) XY街道内社区社会组织的概况

截至2013年底,XY街道注册或备案的社区社会组织共192家,平均每个社区拥有16家社区社会组织。

从合法化程度来看,社区社会组织可以分为注册类、备案类和既未注册又未备案的纯草根型社区社会组织这三种类型。在XY街道,注册类社区社会组织的数量为31家,占总数的16.1%。备案类社区社会组织的数量为161家,占总数的83.9%。另外,根据街道社区社会组织服务中心的负责人估计,还存在二三十家未经注册或备案的社区社会组织。注册类社区社会组织在发育程度上高于另两种类型的社区社会组织,具体表现于组织规模、组织资源、组织结构和组织能力等方面。在XY街道,77.4%的注册类组织为服务类社区社会组织,它们因能够承接政府向社会转移出来的部分服务职能而得到社区和街道的政策和资金扶持。

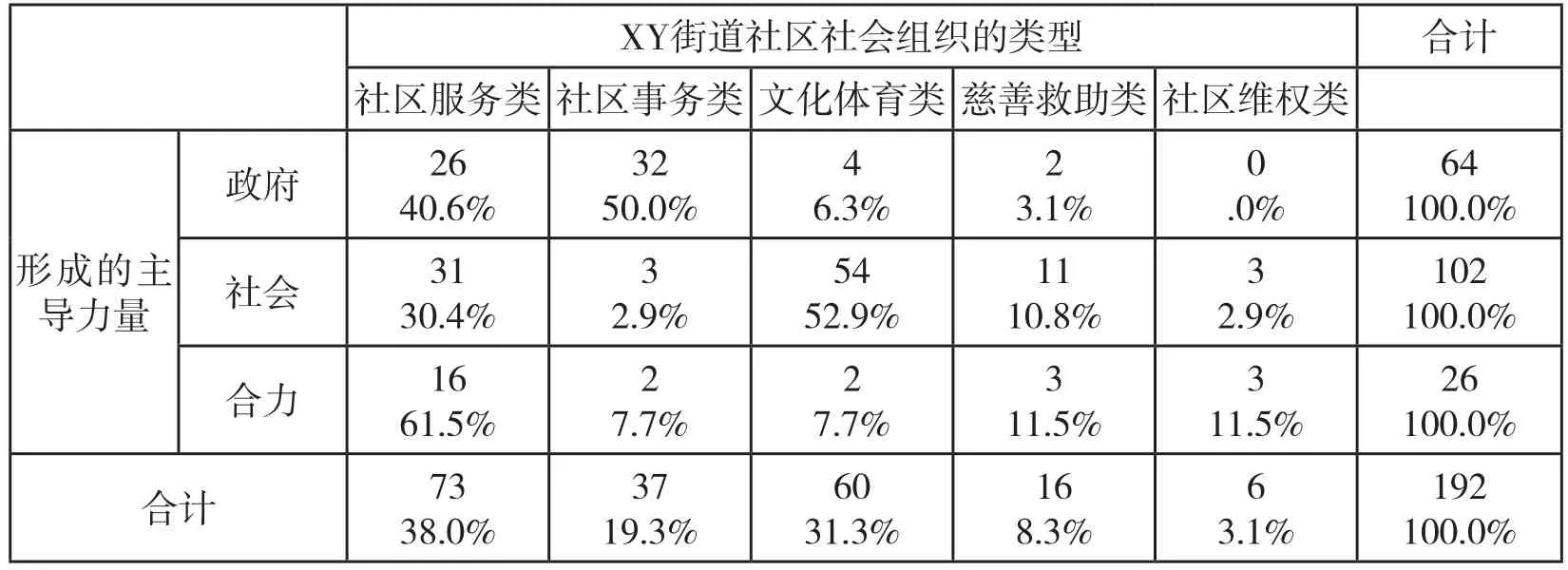

根据组织的活动内容,社区社会组织在类型上可以划分为社区服务类、文化体育类、社区事务类、慈善救助类和社区维权类等五种类型。在XY街道已注册或备案的192家社区社会组织中,社区服务类、文化体育类和社区事务类这三种类型的社区社会组织发展势头较好,分别占总数的38%、31.3%和19.3%,而慈善救助类和社区维权类这三种类型的社区社会组织处于非常弱势的地位,所占比例分别仅为8.3%和3.1%。

从运作机制的动力来源看,公众参与和政府推动是社区社会组织形成和发展的两种动力来源,由此形成三种类型的社区社会组织:自上而下型、自下而上型与合作型。在XY街道,上述三种类型的社区社会组织的比例分别为33.3%、53.1%和13.6%。从表3可以看出,政府和社会力量在推动社区社会组织发展时既有共同关注的领域又各有侧重。社区事务类和社区服务类是政府重点培育和发展的社区社会组织类型,其原因在于这两种类型的社区社会组织能够承接政府转移出来的社会服务职能和社会事务管理职能。而文化体育类和社区服务类是在社会力量推动下发展最快的两类社区社会组织。可见,满足社区居民的各种生活需求成为政府和社会力量合作的支点。

表3 XY街道自上而下型、自下而上型与合作型社区社会组织的分布情况

(二)XY街道社区社会组织的培育模式

XY街道的社区社会组织的培育和发展模式可以概括为“以社孵社、以社促社、以社助社”的“三社模式”,即以社会需求为导向培育社会组织,以社会力量整合促进社会组织发展,以社会组织的发展助推基层社会管理创新为主线,推进社会组织建设。这一发展模式具有以下几个特点:

1.社区社会组织发展的二元动力机制

推动XY街道和整个SC区的社区社会组织在近5年中蓬勃发展的动力主要有两个:一是自下而上产生的社会需求,二是自上而下的行政需求。SC区属于老城区,主要由传统的街坊社区和单位社区构成。随着社会的发展,这些传统社区生活逐渐暴露出各种问题:其一,原有的生活设施简单落后,已无法满足社区居民的生活需求,在给居民的社会生活需求带来诸多不便的同时,对社区资源诸如停车位等的争夺也成为邻里矛盾和纠纷的主要导火索;其二,单位在单位制解体过程逐渐退出社区管理,而这些传统社区又无法吸引专业的物业公司接替单位来对社区进行物业管理和服务,导致社区在住房维护、公共设施维修、绿化、卫生、治安等方面均面临问题,这些问题严重影响了居民的生活环境和生活质量;其三,老城区居民构成的老龄化程度比较高,有些社区中老年人在人口中的比例甚至高达30%,老年人的生活照顾和陪伴等问题成为社区中众多家庭面临的问题。这些共同面临的问题促使居民自发地采取行动寻找解决途径,而社区社会组织正是在社区居民运用社区资源解决上述问题的合作行动中逐渐形成的。另一方面,为社区居民提供公共服务、维护基层社会的稳定是基层政府的基本职能。从社区类型看,SC区以传统社区为主,政府是社区公共服务主要的提供者,改善社区的生活设施、为社区居民提供绿化、环卫、治安等方面的公共服务是建设和谐社区对政府提出的要求。与此同时,从居民的年龄构成来看,SC区的大部分社区已进入老龄化社会,养老服务成为政府的一项重要任务。为了切实承担社会管理和公共服务职能,政府不断创新社会管理体制,将调动和运用社区资源作为实现政府职能的现实路径。正是在社会需求和行政需求这两种力量的共同推动下,社区社会组织得到了蓬勃的发展。从表3可以看出,社区服务是社会需求与行政需求的结合点,因此,社区服务类组织在两种力量的共同推动下快速发展,并在社区社会组织的类型结构中居于核心地位。

2.政府动员与整合社会资源以推动社区社会组织的发展

从SC区的社区社会组织发展来看,社会需求和行政需求构成其发展的两种动力来源,但由于我国缺少结社传统,社会的自组织能力比较弱,因此,在社区社会组织的培育离不开政府的扶持。SC区政府对社区社会组织发展的推动作用主要表现如下:⑴政府制定的相关政策为社区社会组织的生存发展提供合法性来源,框定了社区社会组织生存和发展的制度空间,决定着社区社会组织生存和发展的生态环境。从政策层面看,自2000年以来,省、市、区三级地方政府对社区社会组织的态度从限制、忽视、排斥逐渐转向吸纳、扶持、合作。由此,社区社会组织获得合法性身份的门槛降低,并且通过吸纳和合作两种途径可以从体制内获得一定数量的生存资源。正因为如此,包括XY街道在内的整个SC区的社区社会组织从2008-2014年间在数量上获得了迅速发展。⑵政府动员与整合社会资源推动社区社会组织的发展。社区社会组织是以社区成员为主体,以社区地域为活动范围,以满足社区居民的不同需求为目的,由社区成员自主成立、自愿参与的非营利性的民间组织,因此,社区社会组织的形成和发展离不开对社区资源的动员和使用。但社区社会组织对社区资源的动员能力较弱,而基层政府(包括区政府、街道和社区居委会)的行政权威使其具有较强的资源动员能力,社区社会组织依赖政府对社区资源进行动员和整合从而实现自身的发展。在SC区,政府通过以下方式对社会资源进行动员和整合以推动社区社会组织的发展:一是在提供一定的财政支持之外,还通过成立社区社会组织发展基金会、社区社会组织公益创投活动、慈善公益一日捐等多种方式来动员和整合社会资源以解决成为社区社会组织发展瓶颈的资金问题;二是通过挖掘社区中的能人或是草根组织来发展备案类社区社会组织;三是通过组织能力建设等方式将备案类社区社会组织提升为注册类社区社会组织。⑶除了制定和完善相关政策以及动员和整合社会资源来促进社区社会组织的发展之外,基层政府还直接承担社区社会组织的孵化和培育工作。2008年,HZ市政府明确将社区民间组织培育发展纳入政府工作范围,并将社区社会组织培育工作的总体目标层层分解,由此,每一个区、每一个街道、每一个社区在社区社会组织培育发展的工作中都需完成一定的数量目标。由市政府和市委联合发布的《关于加快社区民间组织培育发展的若干意见》规定:到2008年,主城区和有条件的区、县(市)每个社区均有一定数量的群众文体、社区服务、维护权益、捐赠救助类的社区民间组织,均有1个能承接政府社会事务的社区民间组织;到2009年,每个社区均有8个以上群众文体、社区服务、维护权益、捐赠救助类社区民间组织,3个以上能较好地承接政府社会事务的专业性社区民间组织;到2010年,每个社区均有10个以上具有本社区特色的各类社区民间组织。由SC区委、区政府联合发布的《关于加快推进社会组织培育发展和规范管理的指导意见》规定:到2013年底,社区群众活动团队备案率达到100%;各街道新发展社区社会组织15个以上,力争到2015年底,每万人(常住人口)拥有10家正式注册的社会组织。2013-2015年期间,全区打造15家“双强”新社会组织党组织,每个街道建设1个以上有社会影响力的优秀公益项目品牌、培育2~3个活动规范有序、作用发挥明显、社会影响力强的示范型社区社会组织,每个社区成立2~3家“能人(特色)工作室”,并且将培育发展社区社会组织工作列入本区社会建设工作考核范围,作为对区相关部门和街道年度绩效考核的内容。为了完成上述任务指标,区、街道和社区成立了培育和管理社区社会组织的三级网络:区级社会组织服务中心——街道社区社会组织服务中心——社区社会组织联合会,履行社区社会组织孵化器的功能。为了促进社区社会组织在数量上的增长,政府除了动员社区能人或是草根组织来发展社区社会组织以及提升现有的社区社会组织的发展水平之外,还直接承担社区社会组织的孵化和培育工作,即围绕街道或社区的工作内容(如综治、计划生育等)直接成立相应的社区社会组织,如和事佬协会、治安巡逻队、计生服务队。

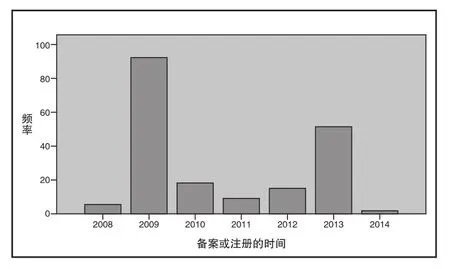

可见,在SC区的培育模式中,政府不再是培育社区社会组织的唯一主体,社会力量在政府的动员和整合下成为社区社会组织培育的共同主体。然而,政府在社区社会组织的培育中仍然发挥着主导作用,形塑着XY街道社区社会组织的发展轨迹。2008年,HZ市委办公厅和政府办公厅联合下发《关于加快社区民间组织培育发展的若干意见》,将培育和发展民间组织作为社会建设的重要内容,并明确了2008-2010年这三年中社区民间组织培育发展的目标和任务。这一文件成为HZ市社区社会组织培育和发展的纲领性文件,对社区社会组织的发展起到了立竿见影的助推作用。以XY街道为例,2009年辖区内的注册备案类社区社会组织数量从2008年的5家增加到92家,增长了18.4倍。2013年5月,SC区制订了培育发展社区社会组织的“2+5”文件,对社会组织的发展方向、培育和管理、登记备案机制、政府购买服务和绩效评估、社会组织公益创投工作等方面作了明确的规定,这些政策的出台带来了社区社会组织发展的第二个高峰, 从2013年5月至2014年5月这一年间,XY街道新增社区社会组织53家,其中29家为注册类组织,比上一年度增长了38.13%(见图1)。

图1 XY街道社区社会组织发展的时间轨迹

3.社区社会组织的自我发展能力不足

社区社会组织成立之后所面临的一个问题是组织如何维系生存、如何发展壮大,即自我发展的问题。与政府的主导作用形成对照的是社区社会组织自我发展能力的不足,主要表现为组织对社区资源的动员能力不足、组织的自治能力不足和组织的专业服务能力不足。

社区社会组织的发展主要依托于社区资源,但社区所拥有的经济、文化和人力资源对于社区社会组织而言是潜在的,这些资源能否直接服务于社区社会组织的发展取决于社区社会组织的动员能力。在当前的发展模式下,社区社会组织对社区资源的动员能力较弱,大部分组织生存和发展所需的资源或直接来源于政府,或依赖于政府对社区资源的动员与整合。而政府对社区社会组织的扶持并非采用“一视同仁”的策略,而是有所选择有所倾斜,社区居民的需求和社会管理创新的需求引导着政府的扶持方向,那些既能满足社区居民需求又符合社会管理创新要求的社区社会组织往往成为政府重点扶持的组织。因此,在社区社会组织对社区资源动员能力不足的情况下,政府的扶持方向决定了社区社会组织的类型结构。

组织的自治能力是影响组织长期发展的重要内部因素,组织的自治能力表现为组织自主的制定和完善各项制度、健全组织结构和开展组织活动程度。从以上几方面来看,大多数社区社会组织的自治能力较弱。在制度层面,不仅有大多数组织未能在制定组织章程的基础上根据组织运行状况制定活动制度、人事制度和财务制度,甚至有一部分组织的章程也是在社区居委会或街道办事处的指导和帮助下制定的。在组织结构层面,大多数组织的结构单一、松散,未形成正式的治理结构,组织的运行往往由一两个自发形成的核心人物负责,导致组织活动开展的随意性较强。在组织活动层面,由于一部分组织是由社区居委会或街道办事处牵头成立的,或者是由社区居委会或街道办事处培育形成的,这些组织的主要活动内容是配合社区的工作而未能自主的开展组织活动,因此,存在社区或街道为这些组织制定活动计划的现象。

满足社区居民生活需求和精神文化需求是社区社会组织的社会职能,因此,服务能力不仅影响着社区社会组织的社会认可程度,而且影响着组织对社区资源的动员能力,从而关系着组织的生存和长期发展。大部分成员在兴趣或奉献精神的驱动下加入社区社会组织,但往往缺少社区服务的专业知识和专业技能。以社区养老服务组织为例,这些组织成员为社区老年人提供的养老助老服务主要停留于生活照顾,但由于缺少专业的社会工作知识,对于老年人的心理、精神等深层次需求无法提供相应的服务。在缺少相应的理念和资源的情况下,社区社会组织很难依靠自身的力量来提高专业服务能力。

四、思考:政府介入的“合理性”与“合理化”

XY街道的社区社会组织培育的“三社模式”反映出我国当前社区社会组织双向培育模式中共同存在的问题,即在认识到政府介入的合理性的同时使政府介入的方式更为合理化,以保证社区社会组织的自治空间与自我发展能力。

首先,无论是从培育社区社会资本而言还是从满足社区居民的多元需求来看,我国社区社会组织的培育都需要基层政府的积极介入,这是因为:由于我国缺少结社传统,社会的自组织能力比较弱,社区社会组织的形成与发展在很大程度上依赖于外部激励性环境。政府,作为制度的制定者、社会资源的主要拥有者和分配者,在很大程度上决定着社区社会组织生存和发展的外部环境。另外,从我国城市社区社会组织的培育实践来看,社区社会组织的发展水平在很大程度上取决于政府的介入程度。政府的积极介入能够为社区社会组织的发展提供激励性外部环境,直接推动社区社会组织在数量上的增长,促进社区内的横向联结。因此,社区社会资本的培育离不开政府的积极介入。

从我国社区社会组织的培育实践来看,政府的积极介入往往导致政府在社区社会组织培育中的主导性。在XY街道,有一半左右的社区社会组织由街道、社区牵头成立或帮助成立的,具有较浓的行政色彩。这些组织往往是应街道办事处或社区居委会的行政工作需要而产生,组织管理者由社区和街道的工作人员担任或由其指定,组织所需的资源主要来自于政府,其组织活动主要是配合政府的行政工作,因此组织的社会性不强。政府的主导作用对于推动社区社会组织在数量上的增长具有立竿见影的作用,但过强的主导作用会侵占社区社会组织的自治空间,限制其自我发展能力的成长,并在社区社会组织发展过程中产生形式主义、“一阵风”等不良现象。因此,在当前的社区社会组织培育过程中,既要肯定政府积极介入的“合理性”,又要探讨政府介入的“合理化”。

政府介入的合理化是指政府以一种合理的方式推动社区社会组织的发展。笔者认为,政府合理介入的关键在于其在社区社会组织培育中的角色应限定于“间接培育者”,而将“直接培育者”的角色交由社区能人/社区精英来完成。政府的“间接培育者”角色具体体现为以下几种角色:①“扶持者”,为社区社会组织提供发展所亟需的基础条件,包括政策资源支持、物质资源支持以及管理技术支持;②“引导者”,根据居民的社会需求,重点扶持社区迫切需要但自我发展能力较弱的公益类社区社会组织,以实现社区社会组织类型结构的优化;③“动员者”,动员社区精英或社区能人作为社区社会组织的“直接培育者”,利用其社区影响力和专业技能来组建社区社会组织并动员社区居民参与。这种模式强调政府介入方式的间接性,以克服“政府为主导”培育模式下的行政化冲突,让来自政府的政策、资金、信息和场地等资源最大效率地使用,同时在因循社区组织自身的成长规律的基础上保证组织的自主性与参与性。

注释:

①王冬梅.从小区到社区——社区“精神共同体”的意义重塑.学术月刊,2013(7);陈友华,佴莉.社区共同体困境与社区精神重塑.吉林大学社会科学学报,2016(4).

②[丹麦]扬·盖尔.交往与空间.何人可译.中国建筑工业出版社,2002:17.

③简霞.城市社区户外共享空间促进交往的模式研究.人文地理,2011(1).

④Monica M.Whitham,“Community Connections:Social Capital and Community Success”,Sociological Forum,Vol.27,No.2,2012,pp.441-457.

⑤Keith N.Hampton,“Grieving for a Lost Network:Collective Action in a Wired Suburb ”,Information Society,Vol.19,No.15,2003,pp.417-428

⑥计算方式为每个小区中参与志愿性组织的人次除以每个小区的居民数量,由于有些志愿性组织的成员数量不固定,根据组织负责人所给出的最高成员数量进行计算。

(责任编辑:卢小文)

A Discussion on the Cultivation Model of Community Social Organizations under the Social Capital Perspective: Taking XY Street in SC District of H city in Zhejiang Province as An Example

Fang Yaqin

Taking the cultivation mode of community social organizations as the research object,the paper empirically examines the role of community social organizations in social capital cultivation in China,and discovers that the community social capital mainly comes from informal neighborhood interaction in our country,whereas the social organization in the community has not fully played its role in the development of community social capital.The fundamental cause is the lower development level of the social organization of the community.Taking the mode applied in XY Street in SC District of H city in Zhejiang Province as a case study to analyze the characteristics of two-way cultivation pattern of community social organizations under the perspective of social capital and discuss the rationality and rationalization of government intervention in the community social organizations.

community social organization; social capital; two-way cultivation pattern

D632.9

10.3969/j.issn.1674-7178.2017.05.010

方亚琴,渤海大学副教授,博士,研究方向:城市社会学与社区研究。