内陆城市在“全球城市”新框架下的全球化路径思考

——以成都为例

◎ 姚 南

内陆城市在“全球城市”新框架下的全球化路径思考

——以成都为例

◎ 姚 南

美国布鲁金斯学会对“全球城市”进行了重新界定,该研究将全球最大的123个都市经济区分为了全球巨头、亚洲锚点、新兴门户、中国工厂、知识资本、美国中量级和国际中量级七大类型,指出了每类全球城市的特征、问题及发展建议。本文在全面介绍该研究的基础上,以成都为例,进行了对标审视,并从中获取了对内陆城市全球化路径的启示。

全球城市 竞争力 内陆城市 成都

一、引言

在全球化、城市化加速发展的双重背景下,全球城市受到了前所未有的关注。全球经济一体化的不断深化,信息网络加速发展带来的扁平化等,使得越来越多城市以各种各样的方式融入到全球网络之中,全球城市的格局不断演变。

与此同时,受益于国家在全球政治经济地位的提升,我国诸多城市也提出了国际化、参与全球竞争等发展目标。然而这些目标是否切合实际,需要对标国际标准找到差距,为真正建成全球城市探索路径。

二、《重新界定“全球城市”》研究解读

(一)研究框架

2016年9月,美国知名智库之一的布鲁金斯学会发布了其对全球城市的研究成果,名为《重新界定“全球城市”——全球都市经济的七种类型》。该报告首先对全球大趋势进行分析,指出城市化、全球化和技术变革是重塑全球经济的三大力量;其次构建了由贸易集群、创新、人才、基础设施和治理五方面构成的区域竞争力框架,并对全球最大的123个大都市区进行聚类分析;再次,基于聚类分析,提出了全新的全球城市类型划分,明确了各类型全球城市的名录及特征;最后,探讨了城市参与全球经济的多种模式,并对每一类型全球城市提出了对策建议。

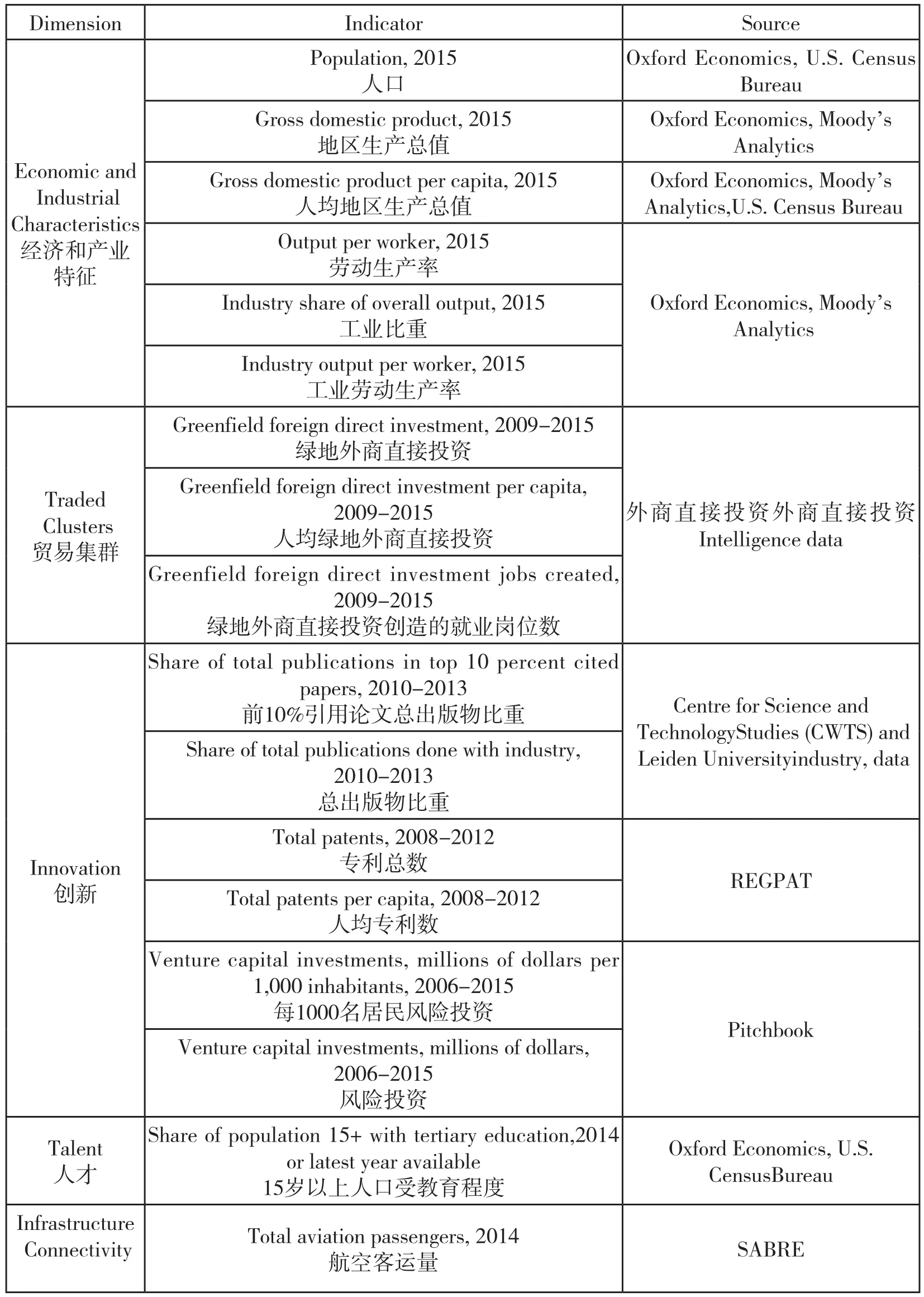

表1 都市区竞争力评价指标体系

(续表1)

(二)数据及方法

该研究根据2015年购买力平价,选取了全球最大的123个大都市区作为样本,采用哈佛商学院的竞争力五因素框架,构建了包括贸易集群、创新、人才、基础设施和治理的评价指标体系(见表1),综合运用主成分分析、K均值聚类和凝聚层次聚类等聚类算法,识别大都市区的不同类型,并将123个城市归类。通过分析同类型都市区中相同变量的变化特征,总结该类城市的关键趋势。

图1 2015年123个都市区重要指标占全球的比重

图2 七种类型全球城市分布图

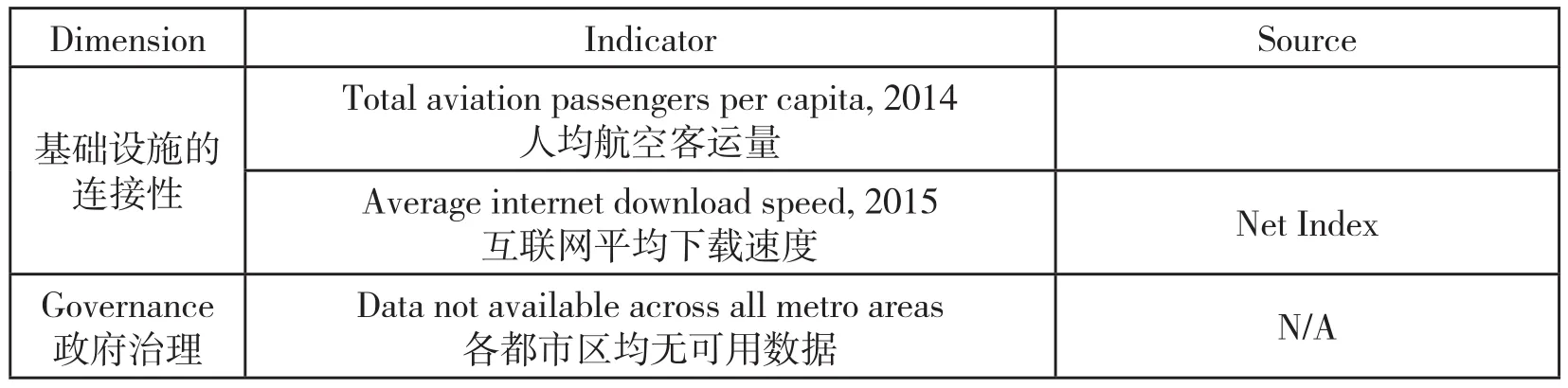

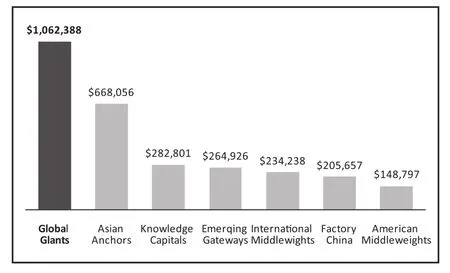

表2 123个全球城市分类名录

(三)全球城市的分类分布

123个大都市区的总人口占全世界的13%;它们是经济活动最为集中的地区,拥有推动全球增长的竞争力资本,其经济产出总量占全球的近1/3,吸引了全球总投资的1/4以上;它们是科学研究和创新的关键驱动力量,拥有世界上最具科学影响力研究型大学的44%,占所有专利的65%,吸引了82%的全球风险资本;同时它们也是关键性基础设施最为集中的区域,2014年航空客运量为49亿,世界上最繁忙的50个国际机场占到了86%。

123个大都市区被划分为全球巨头、亚洲锚点、新兴门户、中国工厂、知识资本、美国中量级和国际中量级七大类型,其空间分布如图2所示,具体名录见表2。

(四)全球城市分类特征及问题建议

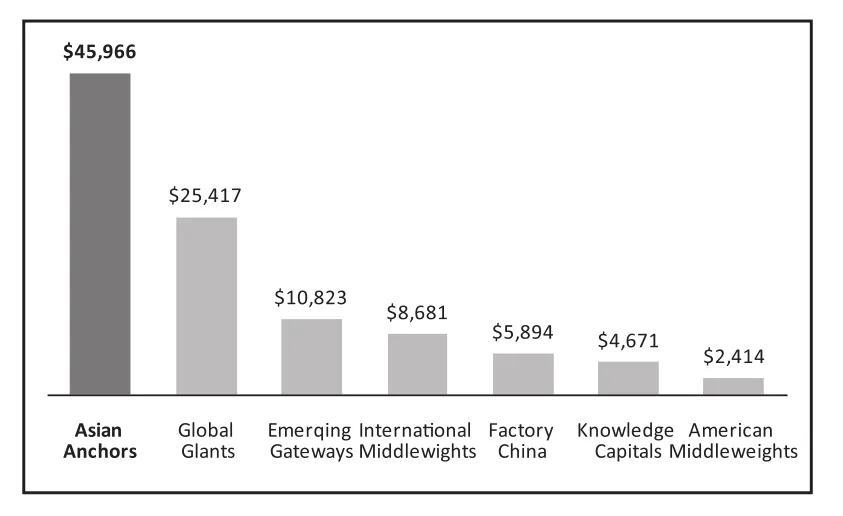

1.全球巨头

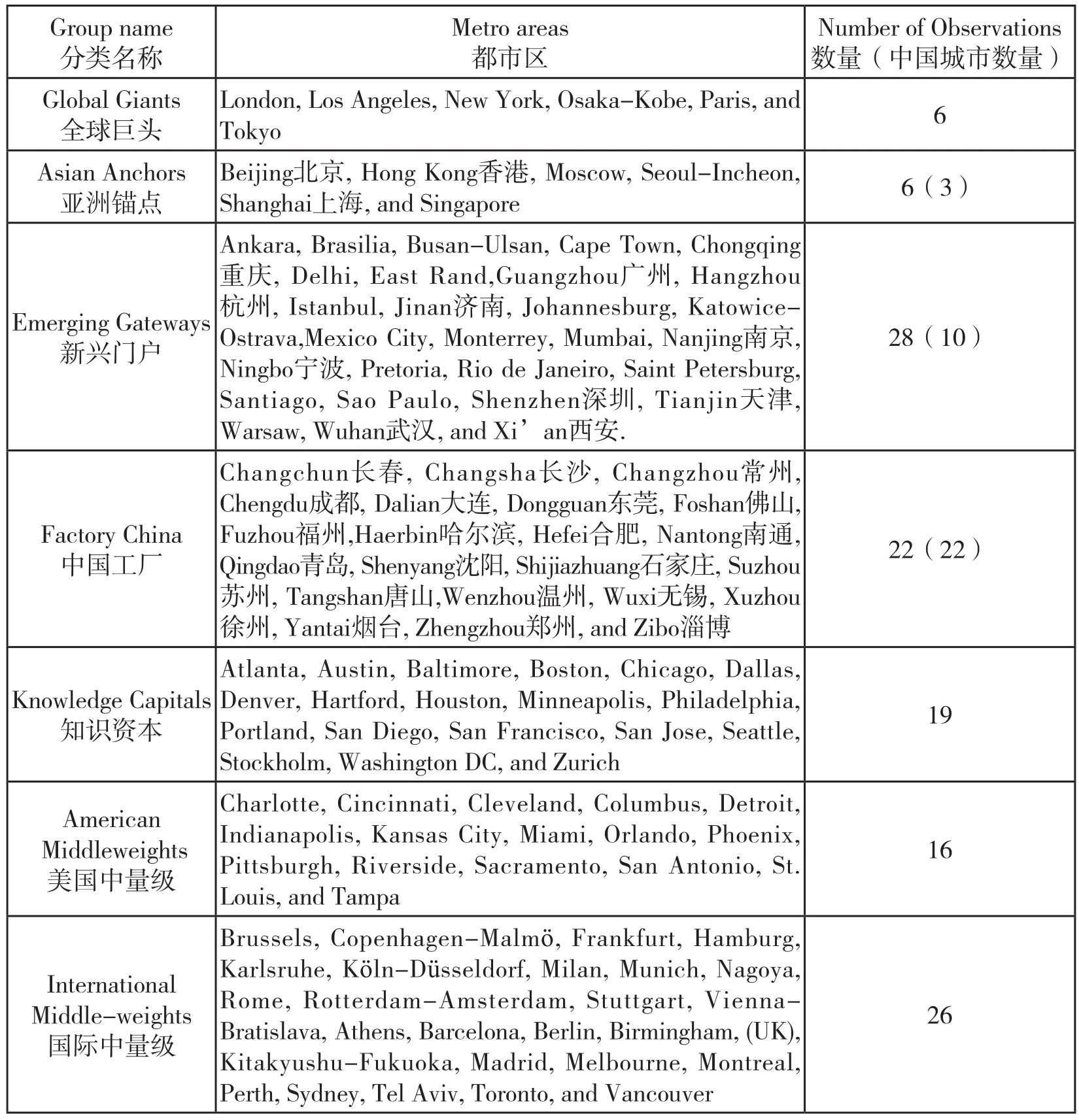

6个全球最大发达国家的指挥和控制中心,不仅是本国极其强大的主要对外门户,而且是世界上最重要的财富、公司决策制定和国际交往的集聚区。全球巨头城市的平均人口规模为1940万,实际产出超过1万亿美元,是亚洲锚点城市的3倍;其财富主要来源于金融和商业服务,已形成先进生产服务业产业集群;是全世界人力、资本、知识流动的主要结点,拥有最高的教育水平,知识创造逐渐成为这些都市经济的主要功能。

该类城市有两大不足,一是过度依赖金融作为经济驱动力,二是高度不平等造成了中低收入家庭压力大。因此,在未来几十年中,全球巨头应着重培养有利于中小型创新企业将新产品、新技术带向市场的环境。与此同时,应放宽对住房供应的限制,激励廉价住房供应,协调住房、交通和土地利用规划,确保各收入梯队上的家庭能够继续在这些城市生活和工作,以为劳动力市场贡献他们的补充技能。

图3 2015年七类都市区平均地区生产总值

图4 2009年-2015年七类都市区外商直接投资外商直接投资

2.亚洲锚点

6个面向亚太地区和俄罗斯的区域性商业、金融结点,平均人口规模为1610万,平均GDP为6680亿美元,仅次于全球巨头,自2000年以来,人均GDP年均增长4.2%。这些城市的蓬勃发展与亚洲的崛起有关,中国、俄罗斯的逐步自由化,使这些城市成为了吸引国际投资的焦点。2009年至2015年,平均有460亿美元绿地投资进入这些地区,进而带来了新的产业和经济发展能力。在这些城市中,金融和商业占据重要地位,然而其劳动生产率仅为全球巨头的1/3,虽然是各国的创新中心,但创新能力与全球巨头和知识资本城市还有一定差距。

该类城市当前的发展动力并不足以维持未来几十年的持续增长。为此,必须专注于提高生产力,鼓励创业,投资教育、技能,增强基础设施的承载力。由于这些地区不再是企业的“低成本”选择,因此必须在品质和服务质量上与发达地区竞争。应着重培养有全球竞争力的本土企业,而不仅仅是引入跨国企业地区总部。

3.新兴门户

28个非洲、亚洲、东欧和拉丁美洲主要国家和地区新兴市场的大型商业中心、交通门户和部分政治中心。这些城市的平均人口1000万,平均GDP为2650亿美元,自2000年以来,人均GDP年均增长5.5%,当前为2.8万美元。这些城市不同程度地集中了国家的竞争力资产,生产性服务业约占GDP的25%。新兴门户也是全球人力和资本流的重要切入点,2009年至2015年吸引外商直接投资为580亿美元。在知识资本方面尽管快速增长,但其创新水平仍有较大差距。

该类城市在未来将有快速的增长,然而在生产力、研发能力和基础设施方面仍有明显不足,且其中一些城市如里约热内卢等还存在高度不平等。提高生产力和研发能力,必须增加对教育的投资,努力吸引人才集聚,以及推动企业和大学的合作。优先投资机场等接入全球网络的基础设施,着力解决不平等引发的社会问题。

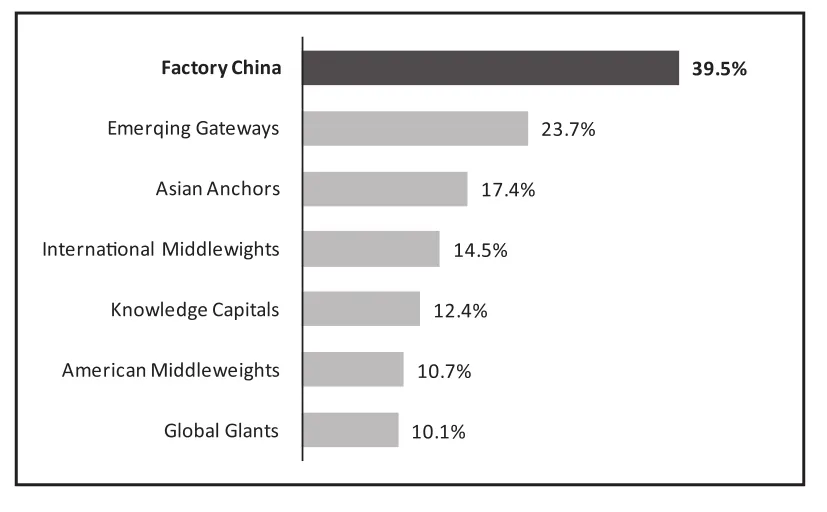

4.中国工厂

22个中国的二三线城市,显著依赖出口密集型制造业来推动经济增长、参与全球分工。这些城市平均人口为800万,GDP为2050亿美元,产出和就业年均分别增长12.6%和4.7%,是七类全球城市中最快的。该类城市制造业占GDP的比重达40%,以全国25%的人口产出了全国制造业增加值的1/3(8000亿美元)。

中国工厂城市的快速增长带来了巨大的环境成本,其污染水平是世界卫生组织建议值的40倍,40%的中国河流受到污染,地方政府债务问题也十分突出。商业、金融和专业服务仅占GDP的12%,远低于其他类型全球城市32%的平均水平,由于经济缺乏多元化,其外商直接投资、风险资本吸引力以及国际乘客数量均在七类城市中排名最后。加速自动化和全球供应链向新的低成本市场转移的趋势,使得该类城市当前增长模式的回报大不如前。因此,解决环境和债务问题,提高生产力,促进产业转型,加大教育投资,是保持增长的必要措施。

5.知识资本

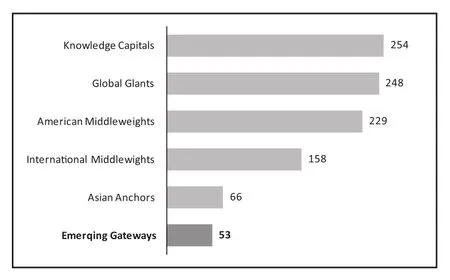

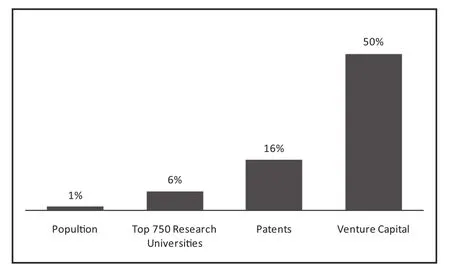

19个美国和欧洲的中等城市,高产的知识创造中心,拥有优秀的人力资源和精英研究型大学。该类城市的平均人口为420万,平均GDP为2830亿美元,人均GDP和劳动生产率是七类城市中最高的,具有极强的生产力。知识资本城市依靠庞大的人力资本存量、创新型大学、企业家,以及相对健全的基础设施,在最高增值的经济领域中竞争。世界100所最具影响力的大学,有20所位于这19个城市中,并以世界人口的1%,实现了全球专利的16%。过去十年,全球超过一半的风险资本基金流入这19个城市。

图5 2015年都市区商业、金融和专业服务业劳动生产率

图6 2015年七类都市区的制造业比重

该类城市保持和扩大技术优势是他们的首要任务。但其外商直接投资流量不及其他全球城市,表明有必要提升其关键产业和技术在全球市场的知名度和影响力,促进出口和吸引外商直接投资。一些城市因为投资者、高管和高技术人员的收入上升导致地区房价上涨,因而限制了劳动力流动,影响了城市的活力,这类问题也应得到重视和解决。

6.美国中量级

16个美国中等规模都市区,主要为美国北部和东部的中型生产中心,以及经历快速人口增长的南方城市,平均人口300万,平均GDP为1490亿美元,人均GDP为5.2万美元。2000年至2015年,其GDP、人均GDP和就业的增长都滞后于其他全球城市。该类城市的非贸易集群高度集中,而贸易产业的生产率往往低于全国平均水平。

图7 2015年知识资本类都市区创新资产占全球的比重

该类城市增长乏力往往是由于当地重要的产业部门面临衰退或陷入危机,但这些产业在全球市场的专业性仍较为突出。因此,寻找新的增长渠道和市场机会极其迫切,包括运用软件和互联网改造既有的制造业和服务模式,推动自动化发展,创造新的技术服务,提高出口竞争力。

7.国际中量级

26个澳大利亚、加拿大和欧洲的中等城市,参与全球的人才和投资流动,但金融危机后增长滞后。该类城市平均人口为480万,GDP为2340亿美元,人均GDP为4.9万美元,排名第五。国际中量级城市具有多样性,大多数城市拥有多元化的贸易部门,专门从事知识服务业、先进制造业或两者结合。它们的共同特点是通过移民和资本流动融入全球经济体系,城市中22%的居民是国外出生的,人均外商直接投资存量近2000美元。人力资源的受教育程度、研究型大学的数量和知识产出率都位于前列。

该类城市多数尚未走出经济危机的困境,他们往往缺乏吸引创新创业资本的环境,甚至由于过分监督阻碍了创新的发展。为此,需要调整制度环境,创造新的商业模式、新的产品和服务。人口减少和老龄化是这类城市面临的另一危机,应放宽移民政策,补充劳动力,并为新移民提供必要的技能培训。

图8 2015年七类都市区贸易部门的产出比重

三、内陆城市的全球化路径思考:以成都为例

进入该研究报告的中国全球城市有35个,被归入了亚洲锚点、新兴门户和中国工厂三类,虽然归类不尽合理,但客观揭示了中国城市进入全球城市体系的三种方式。从国内视角看具体的入选城市,主要包括国家级中心城市、内陆区域性中心城市和沿海专业化城市三类,本文主要以成都为例,分析内陆区域性中心城市的全球化路径。

(一)成都的对标审视

成都作为一个并非以制造业为主导的内陆区域性中心城市,何以被界定为中国工厂类全球城市,一方面说明了城市的门户地位还不够突出,另一方面也体现出其以出口型制造业接入全球产业链,即作为了某些跨国企业面向全球市场的生产基地之一,如英特尔、戴尔、苹果(富士康)等,那些面向国内市场的内外资生产企业不在此列,而成都的商业、金融等服务业中心功能主要在西南地区发挥作用,尚未企及国家层面的中心或门户地位。即从评价全球城市竞争力五项指标之一的贸易集群来看,成都切入全球经济体系的方式还较为单一。与此同时,相对那些真正意义上的“世界工厂”城市,成都的出口型制造业并不突出,外商直接投资和出口总额也排名靠后,2015年成都的工业增加值约为东莞的1.5倍,然而其出口总额仅为东莞的23%。

该报告反复强调创新对全球城市的重要性,看重精英研究型大学等创新资源,强调科技的转化率和商业化。成都拥有丰富的创新资源,包括高等院校、科研机构、军工研发企业等等,但能达到精英研究型大学水准、研发具有全球影响力的院所实属凤毛麟角,而科技的转化率和商业化也不尽如人意,创新产出与创新资源并不匹配,成都的高校数量是深圳的近5倍,然而2015年的专利授权量只有深圳的62%,这也揭示出成都本土企业尚未成为重要的创新力量,外来企业的研发环节也少有在成都安家落户。

该报告指出人力资本是推动经济增长、提高生产率的关键力量,此处的人力资本是指存在于劳动力身上的知识、技能、专长和能力。成都一直以来具有较强的人口吸引力,主要得益于较好的城市环境与氛围、较低的生活成本,并以腹地人口密集区为支撑。但对人才而言,发展机会更为重要,这也是北京、上海虽然房价居高不下,但仍有人才不断涌入的根本原因。成都在就业机会和创业环境方面与一线城市还有差距,而既有的环境优势也因受到近年的雾霾等问题影响而减弱,亟待重视与反思。

该报告认为基础设施的连接性之所以重要,是因为任何企业要参与到全球价值链之中都必须要以物理或数字的方式接入全球网络,因此研究中以航空和互联网作为衡量指标。近年来,成都一直致力于通过航空的发展来突破内陆困局,在机场建设、国际航线开通等方面的表现可圈可点,2015年旅客吞吐量达到4223万人次,成为了中国的“航空第四城”,且在全球排名第32位。然而在互联网建设方面,由于主要由几大运营商主导,城市政府并未有特别的行动,因此也无优劣势可言。

该报告认为有效的城市治理包括召集各种资源吸引国内外投资、促进增长,提供良好的投资环境与公共服务,以帮助企业提高投资效率等。成都在城市治理方面,一直积极努力、勇于探索,从2001年的投资体制改革,到前几年的规范化服务型政府建设,再到最近的智慧政务服务,成都的投资环境持续优化,政府效率不断提高。然而与中国大多数城市一样,债务问题无可回避,截至2015年底,成都全市地方债务余额为2063.85 亿元,高于当年地方财政收入2051.5亿元①,政府债务率超过了100%的警戒线。

综上,成都虽然不是真正意义上的“中国工厂”全球城市,但该报告对该类全球城市的诊断却在很大程度上适用于成都,切入全球经济体系的低端制造模式不可持续,环境问题、债务问题亟待解决。

(二)成都全球城市路径的启示

1.探索融入全球经济体系的多种途径

该研究对全球城市的分类揭示了融入全球经济体系的多种途径,大致可分为三类,一是高端服务类,其贸易集群为金融、商务总部、专业服务等先进生产服务业,代表类型包括“全球巨头”“亚洲锚点”和部分“国际中量级”“新兴门户”全球城市;二是知识创造类,其贸易集群为信息技术、生命科学等高科技研发、制造及服务业,代表类型为“知识资本”和部分“美国中量级”全球城市;三是生产制造类,其贸易集群为制造业,代表类型包括“中国工厂”和部分“美国中量级”“国际中量级”全球城市。在上述三类中,生产制造类无疑在产业链的最低端,走的是低成本竞争路线,不仅没有积累效应,还需付出环境代价。成都目前作为“中国工厂”类全球城市,若继续锁定该类发展模式,以制造业为纲,或许在短期内仍有成效,但从长远来看则为不智之举。因此,成都更应积极探索其他融入全球产业链的路径与模式,在服务领域和创新领域寻找专而精的突破口,如匹兹堡试图在数字医疗面向全球有所作为,努力构建具有成都特色和优势的贸易集群。

2.加大教育投资,增强人才吸引力

城市的竞争力从根本上来说是人的竞争力,在该研究中不仅“知识资本”类全球城市折射出人才的巨大价值,“国际中量级”全球城市中的大量移民也为这些城市链接全球网络做出了重大贡献。成都要想人才集聚,本土培养和外来吸引不可偏废。本土培养应从教育入手,立足长远,加大教育投资,基础教育、职业教育、高等教育并举,为经济建设源源不断地输送人才。外来吸引需要持续提升城市的软硬件环境,包括生态环境、基础设施、投资环境、公共服务、创新创业氛围等,建设宜居宜业城市。国际人才是联系城市与全球网络的重要纽带,包括跨国公司高管、留学归国人员等,成都一方面应加强国际交往活动,促进人才的流动;另一方面应着力建设国际化的城市环境与氛围,如建设国际社区,加强双语教育等。

3.建立以企业为主体的创新体系

“知识资本”类全球城市的成功,不仅在于其拥有丰富的科研资源以及产出大量的研发成果,而在于将研发成果商业化,具有最强的科技转化能力,进而处于价值链顶端,获取最大的附加值和最高的生产率。创新的主体包括了科研机构和企业,但创新的市场化主体只能是企业,纯粹的科研机构、科技人才往往缺乏将其研发成果商业化的动力和能力。此外,本土创新型企业的培育比外来高科技企业的引进更为重要,就如华为之于深圳,阿里之于杭州一样,其形成的产业集群具有更强的植根性,而外来科技企业往往难以将研发功能及其高附加值环节放到本地。因此,成都应建立以企业为主体的创新体系,尤其为中小型创新企业提供研发支持与创业环境,逐步提升城市的创新能力。

注释:

①该数据来源于成都市政府官网www.chengdu.gov.cn,为市财政局公开的政府信息。

[1]Jesus Leal Trujillo,Joseph Parilla.Redfinning Gloabal Cities:The Seven Types of Gloabal Metro Economies[R].The Brookings Insititution,2016.

[2]Somers D,Du H,Belderbos R.Global Cities as Innovation Hubs:The Location of Foreign R&D Investments by Multinational Firms[C]//Academy of Management Proceedings.Academy of Management,2016,2016(1):17493.

[3]Derudder B.Book review:Arts,Culture and the Making of Global Cities-Creating New Urban Landscapes in Asia[J].2016.

[4]Shi Q,Liu T,Musterd S,et al.How social structure changes in Chinese global cities:Synthesizing globalization,migration and institutional factors in Beijing[J].Cities,2017,60:156-165.

[5]Taylor P,Ni P,Liu K.Global Research of Cities,A Case of Chengdu[M].Springer Singapore:Imprint:Springer,2016.

[6]Pain K,Van Hamme G,Vinciguerra S,et al.Global networks,cities and economic performance:Observations from an analysis of cities in Europe and the USA[J].Urban Studies,2016,53(6):1137-1161.

[7]Sun Z,Chen J.Global city and precarious work of migrants in China:a survey of seven cities[J].Urban Geography,2017:1-18.

[8]唐子来,李粲,肖扬,等.世界经济格局和世界城市体系的关联分析[J].城市规划学刊,2015(1).

[9]朱颖,张佳睿.全球城市的经济地位研究[J].城市发展研究,2016(1).

[10]李峰清.新时期我国主要中心城市走向“全球城市”的路径研究—— 基于“中心度—联系度”的辨析和讨论[J].国际城市规划,2016(5).

(责任编辑:陈丁力)

Thinking on the Globalization Path for Inland Cities under the New Framework of“Global Cities”: A Case Study of Chengdu

Yao Nan

The Brookings Institution of the United States has redefined the global cities.In their research report,the world’s 123 largest metro areas were divided into seven types,including Global Giant,Asian Anchors,Emerging Gateways,Factory China,Knowledge Capitals,American Middleweights,and International Middleweights.The report pointed out the characteristics,problems and development proposals of each type of global cities.On the basis of the comprehensive introduction of the study,this paper takes Chengdu as an example,and analyzes the problems of Chengdu in the framework of the research to obtain the inspiration for the globalization path of inland cities.

global cities; competitiveness; inland cities; Chengdu

F290

10.3969/j.issn.1674-7178.2017.05.003

姚南,成都市规划设计研究院规划二所副所长,产业经济学博士,教授级高级工程师,注册咨询工程师,研究方向为区域规划、产业规划。