浅析热点事件中网民行为与心理

朱玉华 辛旺

摘要:前不久的安徽芜湖女大学生坠楼案再次掀起网络舆论波澜,事件最终以家属认可警方判定结果而尘埃落定。在此过程中,受众的心理因素,不仅影响了受众对事件的认知和事件传播的最终效果,也对整个社会舆论产生巨大的影响。本文以芜湖女大学生跨年夜坠楼案为例,分析网民用户在整个事件中的行为和心理机制,由此管中窥豹探讨相应的舆论引导措施。

关键词:多元意见 网民心理 舆论引导

中图分类号:G206 文献标识码:A 文章编号:1009-5349(2016)21-0071-03

一、事件回顾

2016年新年第一天。网上曝出安徽芜湖一名大二的女生在跨年夜与两名学弟一起开房后坠楼的新闻。随即引起广大网民的极大热议。“女大学生跨年夜坠楼”升温为网络热点事件。加之媒体及网络社交平台以敏感词汇加以渲染,随即引发舆论震荡。各方裹挟着道德伦理观念,纷至沓来,热议围观。

1月4日。芜湖警方对外公布了当晚宾馆的视频监控。再次引起舆论发酵,网民针对监控中的画面漏洞进行质疑。甚至遐想。一副笃定此事必有冤情的嘴脸对官方发炮,各路媒体和网民的持续关注将此事件再度推向高潮。监控视频等新的信息的出现。使得原有的舆论又衍生出更多的议论焦点,整个舆论辐射开来,媒体、普通网民、当事人亲属、专家学者等纷纷介入,由此掀起一场鱼龙混杂的舆论战。

二、多元意见的碰撞

在新媒体时代。话语权平权趋势越来越明显。网络已经成为当今社会最大的舆论集散地。空间不是自然性的,也不是一个物质性的器皿,它是一种充斥着各种意识形态的产物,基于经济地位的区分、身份文化的认同、社会阶级的差异。影响着社会空间中社会关系和意识形态的流动和生产。

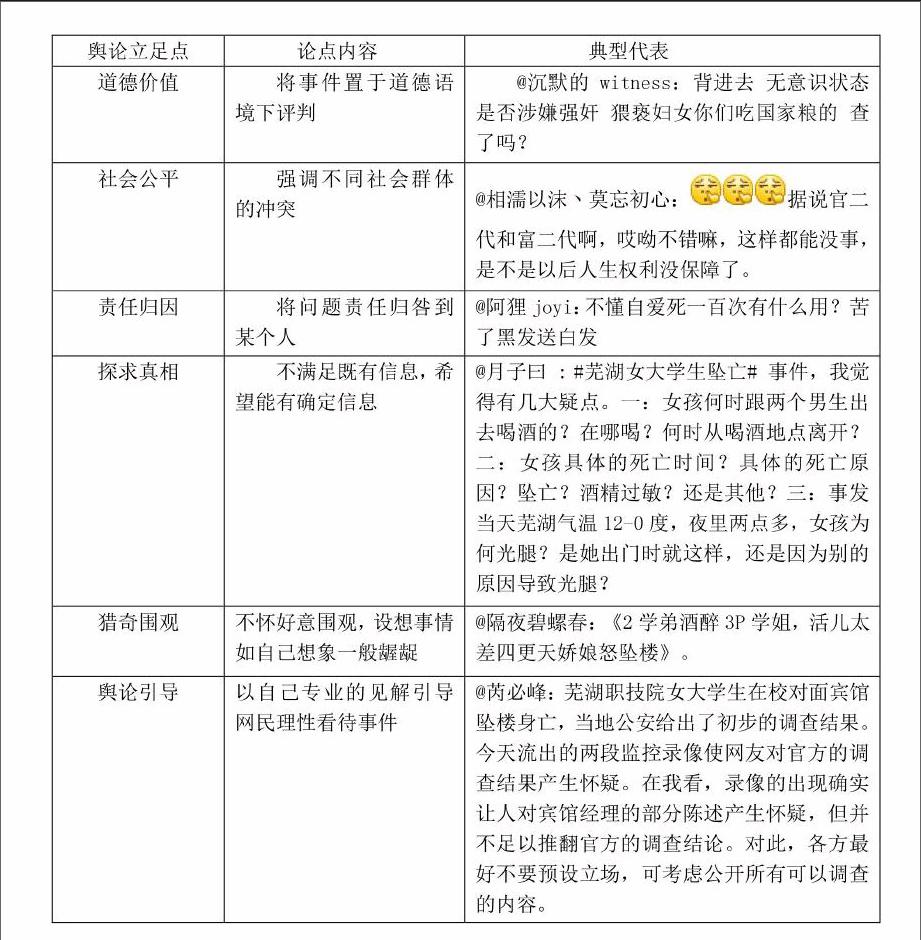

在某一平台曝出的热点事件。网民从不同的角度参与讨论,形成多元意见的碰撞。在蕪湖女大学生坠楼案中,不同的社会群体和社会阶层纷纷参与到讨论中来,发表着自己的观点与诉求。他们或是同情、正义感驱动下的帮腔;或是深有同感、有刺痛感的发泄;或是理性的分析,或是好奇的看客。由于事件本身存在新奇的卖点和复杂的情节纠葛,不同的主体对同一事件形成了多元的意见。(详见下表)

(一)事件的围观者

网络围观是指在网络中人们对某一热门话题和热点事件进行共同的关注。与现实围观不同,网络围观者与被围观对象并不处于同一时空中。所有围观者也并不是同一时间进行围观,而是在某段时间内对事件集中关注。女大学生坠楼案可以说又是一场围观。有很多的网民是以“审丑”的“看客”姿态,追求一种畸形的刺激来满足自己的猎奇心理。尤其本案可能涉及情色等因素,这极大地刺激了部分网民的窥视欲,造成围观的持续性。

(二)意见领袖

这类受众主要是媒体人、专家等公共知识分子。他们成为事件中具有重要影响的舆论领袖。他们除了对事件的本身发表自己的观点和立场外。更加关注事件深刻性的内涵和问题,影响社会舆论走向。以本案为例,名为@一个有点理想的记者在1月7日发了一篇痛斥媒介报道偏见和网民猎奇观点的微博。随即迅速引起各方关注。网友点赞量达2200次,被转3400余次,成为当日关于本案最有影响力的微博之一。此博主甚至亲自试验电梯速度来批驳“两名男生可以在电梯里进行猥亵”等不良言论。成为扭转舆论的关键。

(三)普通网民

由于普通网民的媒介素养不高以及固有的社会阶层敌对观念等因素,使得普通网民很容易倒向不理性。作为本事件中舆论的主体,他们很容易作出非理性判断,绑架社会同情,质疑司法的公正性,挑战权威,试图营造话语霸权,其言论常常带有很强的敌对情绪。其行为主要表现在以下几个方面:其一,怀疑并且批驳事实甚至颠倒事实。警方公布的结论与网民的推断大相径庭,造成心理的失落感,再加上刻板印象的刺激促使他们固守己见。为了证明自己判断的正确,他们以自己推理驳斥警方认定的事实。其二,绑架社会同情,营造道德语境。坠楼案中监控视频显示,女孩光着腿、两个男生只穿着内裤等细节为网民提供遐想的空间。他们以“人伦”“正义”等的见解来哗众取宠。

(四)相关执法部门

这是本次事件中直接参与者,也是非理性网民攻击的主要对象。他们是传统环境中话语权的掌握者,但网络时代使得话语权平权现象日益明显。他们处于一种被“围观”和“监控”之中,一旦在事件中言行不当就会招致舆论哗然。本案中芜湖警方利用官方微博第一时间发布权威信息,回应公众关于露腿、醉酒怎么坠楼等的质疑与关切,促进了信息的传播与引导。

三、多元意见背后的心理动机

“风起于清萍之末”,网民的心理情绪可以说是网络舆情的引爆点。在大众传播活动中,受众对事件的解读或事件对受众产生影响按照逻辑顺序可以分为“认知、心理情绪、行为”三个阶段。正是这些社会情绪或价值观引导着网民的行为方向。

(一)网民的狂欢娱乐心理

在虚拟的世界里,对他人隐私的窥视欲与好奇心得到了前所未有的满足。同时,通过对他人隐私与不幸的打探,也使网民获得了心理上的满足。按照弗洛伊德精神分析理论,其人格结构分为本我、自我和超我三部分。本我是其最原始的部分,包括以性冲动和侵犯冲动为主的本能冲动。本我由“求乐原则”支配,追求享受。正是本我的“求乐原则”因素导致受者心理有着接受与传播媚俗化信息的欲望。尤其本案可能涉及性、色情等伦理问题,这不禁极大地刺激了广大网民的窥私神经。在这种本能冲动影响下,他们抱着围观一场风花雪月、有悖伦常的丑事的心态来质疑警方提供的证据。他们猜疑两男生身份,用“3P”“有背景”等想象的画面,满足自己的狂欢与猎奇诉求。

(二)刻板成见下的简化心理

在社会节奏剧烈和信息过载的当下,社会中浮动着焦躁的情绪。这种浮躁的情绪让人们急于知道一切却又浮光掠影,不愿深入,对待问题不求甚解,浅尝辄止。学者彭兰指出:“人是具有惰性的。他们习惯以最小的成本获得收益……他们习惯于将事物简单化”,受众在认知某种事物时倾向于将事物进行分门别类

加以简化,这是人们在认识事物的思维逻辑。这种思维方式很可能阻碍人们全面认识事实。“人们对特定事物所持有的固定化、简单化的观念和印象,它通常伴随着对该事物价值评价和好恶的感情。刻板成见可以为人们认识事物提供简便的参考标准,但也阻碍着对新事物的接受。”在刻板印象的影响下,有人开始为两名男生贴标签。如“有背景”“花钱平事”等言论漫天飞。民众对法律的信任度降低,不顾事实,从同情“弱势”的心理出发,制造舆论向司法人员施压。

(三)自赋角色的求真心理

人们在意识中经常会扮演各种角色。网络环境的虚拟性为人们实现各种角色提供了便利。虚拟环境中人们的身份甚至信息都可以重新塑造。角色效应是指人们以不同的角色参加社会活动。这种因角色不同而引起的心理和行为的变化。但这种扮演的角色首先是建立在他人的社会期待上。此外,人们还有自我实现的需要,美国心理学家马斯洛将人的基本需要按照从低到高分为“生理需要、安全需要、归属和爱的需要、自尊的需要以及自我实现的需要”六个层次。“这种趋势希望自己越来越成为所期望的人物,完成与自己能力相称的一切。”在这两种心理影响下,让许多普通网民自赋“正义”角色。从本案中“冬天露腿”等常识性偏差角度出发,对事件真相进行探知。

如微博网友@月子曰在微博上对此事件发表了自己心中的一些疑点:“事发当天芜湖气温12-0度。夜里两点多,女孩为何光腿?是她出门时就这样,还是因为别的原因导致光腿?”鲁迅先生说过,凡是神秘的,必然是可疑的。信息的不确定性会引起自己的恐慌,人的求知本能会促使自己去寻找确定信息。

(四)逆反心理

受众的逆反心理是指受众由于受某种原有立场、思维定势的影响,对传媒上宣传的观点从心理上产生抵制情绪,是一种感性的直觉状态的心理意识。

本案中网民的逆反心理表现在几个方面:一是对抗性。即网民根本不买账。不相信警方公布的事实。形成心理对抗。他们怀疑“官官相护”,认定自己的推断是正确的。二是情绪性。“受众的逆反心理带有较浓厚的情绪色彩,不同于自觉的不同意见的争论。情绪、情感成分是其核心,不满、抵触、对立是其主要表现。”这种情绪使得网民不能理性地看待问题,导致其言论的偏激。三是持续性。在家属认定警方公布的事实后,仍有许多网民不能理解,他们认为家属是受到胁迫,“阴谋论”此起彼伏。在“眦必公平”言论成为某种舆论时尚的环境下,社会成员的这种“惯性情绪”被恶劣地延续了。

(五)宣泄心理

近年来“官二代”“富二代”事件频发,阴暗面的曝光,诱使公众产生了一种消极厌世的心理,对法律和社会失去信心。他们利用网络的虚拟性、匿名性等特点对类似事件进行质疑、抨击,用于抒发心中积压的负面情绪。这里存在两种典型的宣泄类型:

其一,同化宣泄,即网民对此事深有同感,有一种被刺痛了的发泄:迎接新年的喜庆与花季少女坠楼在心理上形成的巨大反差,使很多网友都表达出了一种唏嘘。如,@国民暖男一范俊斌:那位刚满20岁正是祖国盛开的花朵就这样离我们而去大好的青春就这样没了愿你一路走后。

其二,向外宣泄,把自己的想法、态度和欲望投射给别人或外界的事物上,存在着这样心理的网民一般会主动发表自己对事件的看法。如,@一个人的地铁:打死我也不相信醉酒的情况下会坠楼,逻辑上说不通啊。

四、公共事件中网民心理问题的思考

在蕪湖女大学生坠楼案中,芜湖警方采取的措施,是官方在涉及公共事件领域舆论战的一场胜利。给我们留下了诸多有利的启示:

1.要及时公布信息,回应网民质疑,与广大网民形成良性互动

国务院颁布的《国家突发公共事件总体应急预案》指出,突发公共事件的信息发布应当及时、准确、客观、全面。在本案中,从首次公布事情到家属认可结果,芜湖警方利用官方微博进行了多次通报会。通报的内容不仅包括事件的信息,还有案件认定的理由以及网民的质疑,有效地促进了司法公开。

2.完善信息纠错机制,挤压不实信息传播空间

新媒体环境下,网民主体多样、门槛低、参与度大等因素使得大量不实信息滋生。政务部门应该及时纠正不实信息,减少不实信息的传播面。本案中芜湖警方利用@平安芜湖官方微博对如“两名男生有背景”“女生没穿裤子”等不实信息作出了及时回应,维护了公正的司法形象。

3.重视意见领袖的引导作用。督促发挥正面效应

新媒体环境下,意见领袖仍具有较大影响力。据《2015百大事件意见领袖分析》报告2015年中国影响力最大的100个事件中,平均每个事件有170意见领袖参与。对带有灾难事故标签的事件影响最大。本案中@一个有理想的记者,以自己的见解为芜湖警方提供了有力的支持,对扭转网络舆情发展方向起到了关键的作用。

总之,在新媒体环境中,网民参与热点事件讨论的门槛降低,参与意识更加强烈。因此政府部门应充分考虑主流媒体与意见领袖作用,以政务微博、微信为平台,构建信息良性互动机制,从而有效疏通和引导舆论。

责任编辑:杨国栋