探究新课程改革理论基础的认识困惑

姚志敏

摘要:现阶段,研究学者对新课程改革理论基础的问题存在多种争论,因此,本文对新课程改革的理论基础进行研析,以及新课程改革基础的理论是否为“多元”进行了探讨。

关键词:新课程 改革 理论基础

中图分类号:G423 文献标识码:A 文章编号:1009-5349(2016)21-0030-02

在教育领域。素质改革正如火如荼地进行,这一举动主要是以新课程改革为依托。截至目前,包括一些一线教师在内的许多人对于新课程改革的理论基础仍然是处于一知半解的认识阶段。因此,理论基础已经成为推行新课程改革的瓶颈所在。由于我们对新课程理论基础缺乏系统的了解和掌握,所以在新课程改革的实践过程中会面临诸多困惑,这往往又会阻碍新课程改革的推进。近年来,一些报纸和期刊开始广泛关注新课程改革这一实践活动。并就其理论基础展开了全方位的分析和讨论。研究的内容包括“新课程改革的理论基础:马克思主义关于人的全面发展理论…‘新课程改革的理论基础究竟是什么”“新课程改革的理论基础——建构主义”等等。暂且搁置上述观点的内容,针对其中所彰显的共性问题,研究者大都陷入困惑。这就要求我们要深入地探讨新课程改革理论基础,以更好地解决其所所带来的种种困惑。

一、“理论基础”“政策文件”“指导思想”的概念及其关系

首先,“理论基础”指的是一个事物存在与发展的理论根基,客观性较强。而“政策文件”的主观性较强,是人们的主观意志的集中体现和表达。在一个事物的发生或发展过程中,“指导思想”主要是发挥指示教导的作用。需要注意的是,思想与理论之间存在着巨大的差异。思想有时会缺乏论证,系统性不足。其次,在实践活动中,“政策文件”“理论基础”“指导思想”都有指导价值,但是“政策文件”和“指导思想”的宏观特点更为显著。确保事物发展的方向性,而“理论基础”则适用于微观层面。更具体。因此,新课程改革的理论基础只能是更具指导意义的具体理论,而不可以是过于宏观的指导思想。

二、新课改的理论基础

(一)新课改的理论基础是教育理论

教育研究对象和社会学、心理学、文化学等学科的研究对象可能会存在交叉的情况。但是教育学有其本质特点。也即能够站在不同的立场上研究教育对象。以更好地发现问题、分析问题、解决问题。现象指的是“实质对象”,是学科研究中的一个个具体的问题,而问题则是“形式对象”,主要是研究这个主题“是什么”的问题。在教育研究过程中。“实质对象”更像是一个错综复杂的“结”。涵盖着多种心理状态、社会关系以及文化成果。这也就是说,在对一个教育现象进行深入分析的同时。要注意将“教育”及时地还原为相应的“心理问题”“社会问题”或“文化问题”,也就是一些交叉学科如教育心理学、教育社会学等的研究内容。这些交叉学科的共性在于,都以教育过程中的现象为研究焦点。但是需要注意的是,心理学、社会学、文化学仅仅研究教育现象的某一方面。并且多是关注“非教育问题”。所以,教育理论和“与教育相关的理论”不可同日而语。在新课改实践活动中,与其他理论相比,教育理论更具根本性的作用和决定性的地位。所以是我国新课改的重要理论基础。

(二)新课改的理论基础是怎样的教育理论

在教育科研领域,在分析新课改的理论基础这一问题时,研究者常常会搬来建构主义或后现代主义的理论。但是。即使是西方“先进”的教育理论体系,我们也不可尽信之。一些人认为,新课改的理论基础这一问题无任何研究价值,这一观点是极其错误的。那些认为新课改的理论基础应该是西方相关的“先进”教育理论的观点同样也是不可取的。英国的约翰·怀特指出,我们要正确、客观地对待“建构主义”和“多元智能理论”的实际价值,要学会辩证地应用,避免学术上的“媚外”。一定社会的教育取决于诸多因素,如经济、政治、文化等,是一个复杂的问题。

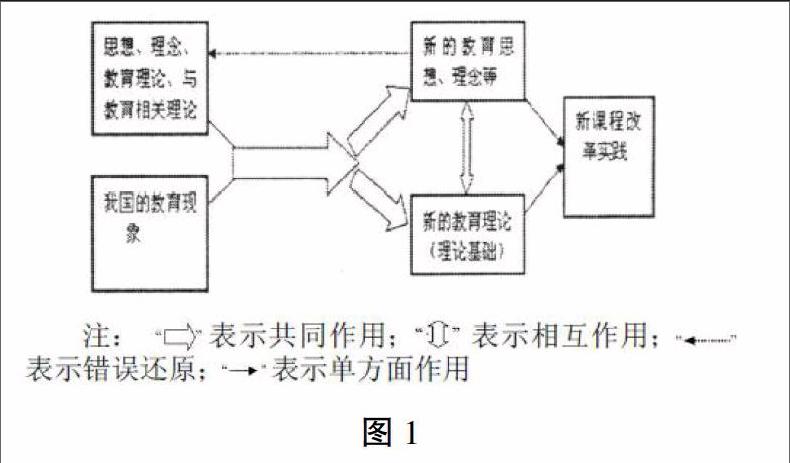

总之,本研究认为。新课改的理论基础至少要符合两个要求:第一,以我国现存的教育现象为研究对象;第二,以推进我国的新课改实践为研究目的。与此同时我们还应该注意。西方“先进”教育理论或“与教育相关的理论”仅仅能够为我国的新课改实践提供一些观念、启示或事实材料、理论依据,其作用十分有限,不可被任意夸大。一般而言。“理论依据”指的是一个事物存在或发展的前提条件或必要基础。

三、作为新课程改革基础的理论是否为“多元”

(一)新课改的理论基础是“多元”

首先,在教育过程中,教育现象属性的复杂性就决定了新课改的理论基础的多元性,这里的多元意为多种属性。“教育现象”在教育过程中也被称作是“社会现象”“心理现象”或“文化现象”。研究时可对应“社会问题”“心理问题”或“文化问题”,进而研究时也对应着“社会属性”“心理属性”或“文化属性”。“教育现象”是新课程改革的研究焦点所在,这也就决定了新课改的理论基础的“多元性”。在学术领域中,任何科学研究都习惯于一个特定的“研究传统”。這里的研究传统集中表现为一整套的理论体系,常常是一系列的指导原则。具体包括两部分:一个是具体的本体论,另一个便是方法论。其次,新课改实践也需要多元的理论基础。在制定教育目标、课程实施方案等各个环节都需要足够的学科理论支撑和引导。比如,确定课程目标后,研究者就需要借助于课程理论、教育哲学、教学理论、教育心理学等理论体系进行研究和分析,需要借助于上述理论基础开展新课程改革实践活动。再如,一些研究者认为,在课改实施环节,要重视“概念重建”,这一指导思想应贯穿于知识、学习和课程等各个方面,与此同时,传统的教育观念也应该被舍弃。但是,教育工作者的传统教育观念往往又是根深蒂固、难以改变的,并会与新的教育观念持久地对抗。造成这种矛盾局面的原因在于,一切领域所既有的观念都属于哲学层面,均属于认识论的范畴。这就要求我们要引以为鉴,在新课程改革的实践中要重视教育哲学理论基础的指导意义和价值。

(二)新课改的理论基础是如何得出的

靳文中认为。马克思主义理论应该始终是新课改的重要理论基础。也有研究者指出,和谐教育思想应该贯穿于新课程改革的始终。而这一指导思想的哲学基础正是马克思关于人的全面发展理论,所以,马克思关于人的全面发展理论应该是新课程改革的重大理论基础。之所以要深入探讨新课改的理论基础,其目的就在于为新课改实践寻找切实可用的指导思想,所以要避免将新课程改革的理论基础泛化。此外,方法论是哲学理论的一个重要组成部分,以“方法论基础”的形式而存在,但是其一般不作为“理论基础”而存在。我们在探讨新课改的理论基础时,要高度重视“研究对象”,避免泛泛地还原。赵汀阳指出:“在现代研究中,一些急功近利的学者习惯于把问题简单化。研究过程中错误地舍去背景因素,虽然会迅速地解决问题,获取某个简单结论,但是却难以获取真正有价值的结论。”因此,可从下图1得出新课改的理论基础。

责任编辑:杨国栋endprint