《回鶻文契約斷代研究

——昆山識玉》

白玉冬

(劉戈著,北京:中華書局,2016年3月,6+308頁,59.00圓)

西北地區出土的回鶻文文獻,是記録古代新疆歷史文化的珍貴資料,也是研究絲綢之路東部地域物質文化交流歷史的鮮活化石。這些文獻,按内容可分類爲宗教文獻與世俗文獻。其中的世俗文獻,主要包括在新疆、敦煌等地發現的社會經濟生活方面的契約文書、賬本、書信,以及小部分政治軍事類文書等。劉戈教授著《回鶻文契約斷代研究——昆山識玉》即是對其中的部分文獻所作的年代斷定之成果〔3〕關於回鶻文契約文書的研究狀況之介紹,主要參見劉戈《回鶻文買賣契約譯注》,北京:中華書局,2006年,27—41頁;張鐵山《劉戈著〈回鶻文買賣契約譯注〉評介》,《西域研究》2007年第3期,124—125頁。。

《回鶻文契約斷代研究——昆山識玉》是劉戈教授主持的國家社科基金項目“西北絲綢之路歷史文化研究——回鶻文契約斷代研究”的結項成果,也是其從事回鶻文契約文書研究以來的第三部力作。該書獲陝西師範大學優秀著作出版基金資助,由序言、發現篇、探索篇、參考文獻、附録、後記等六個部分組成。

序言由著名突厥學專家、中央民族大學博士生導師胡振華教授,中華書局柴劍虹先生執筆。二位在序言中除介紹作序的緣起外,對作者嚴謹的治學態度、精湛的摹寫能力,以及在本書中解決的問題,均給予了介紹及點評。

發現篇《回鶻文q形態研究》(3—94頁)共4節。第1節《馮·加班、耿世民、張鐵山對q形態的認識》,按節分别介紹上述三位學者關於q形態的描述,歸納出三位學者的核心意見是“部分寫本中,q、x(h)、γ不加區分,有些在左方加2點表示q,加1點表示x(h),γ不加點”。

第2節《森安孝夫對回鶻文q形態的認識》(10—18頁),分節介紹森安孝夫對q、γ處於詞尾時的形態與q、γ形態中的點的認識,並闡述作者意見。關於前者,引用WP04回鶻文契約文書之例,否定森安孝夫關於詞尾的q、γ有長短之分,可視作古老字體之標準的見解。關於後者,引用森安孝夫認定的半楷書體文書RH02、RH01,蒙元時期的WP04、Sa12,以及年代不明的Sa19文書之例,提出在屬於“古老字體”的“半楷書體”文書中發現了不少“晚期”文字現象,在屬於“後期”的“草體”文書裏發現不少“很早以前”的文字現象,指出上述森安孝夫的説法不正確。

第3節《論森安孝夫的回鶻文書之書體及其年代説》(19—67頁),分4小節分别介紹森安孝夫關於回鶻文書體的楷體説、半楷體及其年代説、半草書體及其年代説、草書體及其年代説,並依據作者的摹寫引經據典,批判上述森安孝夫觀點。其中,關於楷書體説,推測其大概是國内學者所言“寫經體”,主張不能用漢文楷書的觀念來看待回鶻文文書中的某些書寫風格。關於半楷書體説,提出漢文没有半楷書體,回鶻文的書體中不存在像漢文行書一樣的半楷體。並就森安孝夫關於a、t、w、p、k、d的表述,文字的左上右下傾向的看法,引用森安孝夫認定的半楷體文書與蒙元時代回鶻文契約文書實例進行驗證。在對森安孝夫關於年代斷定的概念表示質疑的基礎上,最終認爲漢字與回鶻字結構不同,“用漢字理念中的行書——半楷體——這個術語來命名回鶻文某些文書中的書體是不恰當的”,森安孝夫關於a、t、w、p、k、d形態的敍述是不正確的,原因是“他的調查研究很粗糙”,由於半楷書體文書中存在晚期回鶻文文書的書寫現象,故“把半楷體作爲早期回鶻文文書的年代因素是不合適的”,“森安孝夫先生的回鶻文書中的半楷體之説是不成立的”(46—47頁)。關於半草體説,同樣認爲不能用漢文書法角度進行判斷,亦引用晚期(概爲蒙元時期)的契約文書之例進行反駁,最終指出森安孝夫的相關説法没有涉及幾種書體在文字結構方面的區别,“這反映出他的調查研究工作太粗糙,對回鶻文字的結構不甚瞭解,他的有關説法是片面的、缺乏事實根據的,他的回鶻文半草書體理論是不成立的”(51—52頁)。關於草書體説,從森安孝夫認定的半楷書體和草書體文書中引用實例,證明a、t、w、p、k的形態分别存在大量的共通性,指出“森安先生將回鶻文的書體分爲楷體、半楷體、半草體、草體的理論是不成立的,但是,説回鶻文手寫文書像漢文的草書是正確的”。作者的最終結論是“森安孝夫先生對回鶻文字的結構及其發展不甚瞭解,對不少的回鶻文文字符號做了不合適的描述;他對漢文書體——楷體、行書、草書——的結構也不甚瞭解,結果他把回鶻文文書依照漢文書體(楷體、行書、草書)分類、擬名,所以,他的回鶻文諸書體的區别標準以及年代依據是不確切的”,主張山田信夫刊佈的回鶻文契約文書的年代均是蒙元時代(62—67頁)。

第4節《q字轉寫中的漏與誤》,依據作者對山田信夫著作中的119件文書照片的細心摹寫與比較研究,並依據實例,指出q形態中存在兩點與一點現象,點的位置有不僅在左邊的,還有在右邊的,主張 q、n、γ、Š的形態中有點與無點,t、d、s、z的混寫與不混寫等都是蒙元時代回鶻文契約中的文字現象。

探索篇《蒙元時代回鶻文契約中的晚期文字現象——以有uluγsuu[(蒙古)皇帝]套語的文書爲例》共8節(97—190頁),引用大量實例,對契約文書中的uluγsuu套語,以及d與t、s與z、s與Š、γ與q的混寫現象,n加點與否現象進行了細緻考察。最終意見是上述混寫現象的存在,反映出當時回鶻人對這些文字的區别與認識比較清楚,這些現象當作年代因素去判斷没有公元紀年的回鶻文手寫體文書的年代是可行的(184—185頁)。並指出,上述現象説明回鶻文中存在一字多音,那些一字多音、没有區别的文字屬於比較早期的文字現象,有區别的屬於後來的現象,“區别”的發展趨勢不是消失,而是加强(186—187頁)。最後,作者就回鶻文契約的斷代問題給出自己的觀點,即雖然詞彙、語法等是因素之一,但仍存在諸多問題,主張該書的主體在於從文字結構的角度找到斷代因素——作者稱之爲“年輪”,亦即作者的發現,並預示將對更多的契約文書進行類似的年代驗證與斷定(189—190頁)。

附録共4小節(197—295頁),收録了國内外回鶻文契約研究者的相關文書編號的對照表,部分回鶻文契約原文照片影本及摹寫,以及作者設計的回鶻文名章與創作的作品。另附主要參考文獻與後記。

總之,該書展示了作者在回鶻文契約文書研究方面的重大發現和獨特見解,代表著國内回鶻文契約文書研究的新高度,更寄託著國内學術界前輩對中國學者在回鶻文契約文書研究領域的期待。該書的面世,可喜可賀。

由於衆所周知的原因,回鶻文文獻大多收藏於英、法、德、俄、日等國,這也使得上述國家的回鶻文文獻研究多年以來處於世界前沿水準。劉戈教授的系列研究,有力地縮小了我國與國外研究水準之間的差距,功不可没。《回鶻文契約斷代研究——昆山識玉》更是重中之重,極具代表性。

首先,該書學術上的創新之處在於——對前人關於回鶻字形態的定義進行了必要的補充與糾正。如,對馮·加班、耿世民、張鐵山等學者關於γ形態的描述中所存在的不足、不清之處进行了補正,指出契約文書中的γ存在带點現象(123頁),發現拉德洛夫、山田信夫等前輩學者在q字的轉寫中存在遺漏點或誤加點的現象(71、72、75—76、77、78、79、80頁),首次提出契約文書中的 s存在左邊加1點現象(172、185—186頁),對森安孝夫關於半楷書體文書中的p、k的背部没有彎曲、且向右下方傾斜的説法提出了質疑(36、40 頁),等等。

其次,該書的核心突破表現在對回鶻文契約的斷代問題給出了最新的觀點,主張應從文字結構的角度找到斷代因素。著重利用森安孝夫認定的半楷書體、半草書體、草書體契約文書文字範例,對以往被認爲是年代斷定因素的 a、t、d、w、s、Š、q、γ、z、n 等文字的形體進行了比較分析,發現它們在上述三種字體之間均存在大量共性,進而對森安孝夫關於回鶻文書體特徵是年代斷定的重要因素之觀點提出了批評。同時,對克拉克(Larry Vernon Clark)把詞彙aqa(哥哥)與條件附加成分sa/se的出現視作蒙元時代要素的觀點提出了質疑(189頁)。

第三,該書的最大發現在於明確指出漢字與回鶻字結構不同,用漢字理念中的楷書、行書、草書等術語來命名回鶻文文書中的書體是不恰當的(20—22、25—27頁)。漢字是方塊字,源自4千年前的甲骨文。而回鶻文來自粟特文,可追溯到阿拉美文、腓尼基文。無需贅言,上述兩種文字在字形字體、書寫方式上差别巨大。漢字在不同發展階段所演變出來的不同字體字形,完全無法適用於回鶻文。何況以根本不存在於漢字發展史上的“半楷書體”“半草書體”來與回鶻文字體相聯繫,更是風馬牛不相及。劉戈教授的上述發現,於細微中見真諦,於平凡中見偉大,堪稱國内回鶻文契約文書斷代研究的一大進步。

第四,該書爲國内回鶻文契約文書的斷代研究提供了一種新的範式,襯托出未來的發展趨勢。作者給出的回鶻文契約文書的摹寫,表明其爲這部著作傾注了大量的心血,付出了巨大的心力。正是在這種孜孜不倦的研究創作之中,劉戈教授發現了回鶻文契約文書年代斷定的密碼——作者稱之爲“年輪”,a、t、w、p、k等字體在契約文書中的形態樣式,並揭示出d與t、s與z、s與Š、γ與 q的混寫,以及n加點現象在契約文書中的存在規律,最終得出回鶻字存在一字多音現象,應從文字結構的角度找到斷代因素這一結論。更難能可貴的是,回鶻文契約文書的摹寫,以及作者設計的回鶻文名章和創作的作品,展現出劉戈教授在回鶻文書寫書法方面的深厚功底與大家風範。

綜上,該書值得注目的優秀之處衆多,筆者僅舉出四條,以饗讀者。吹毛求疵的話,以下幾點似乎可以再行斟酌。

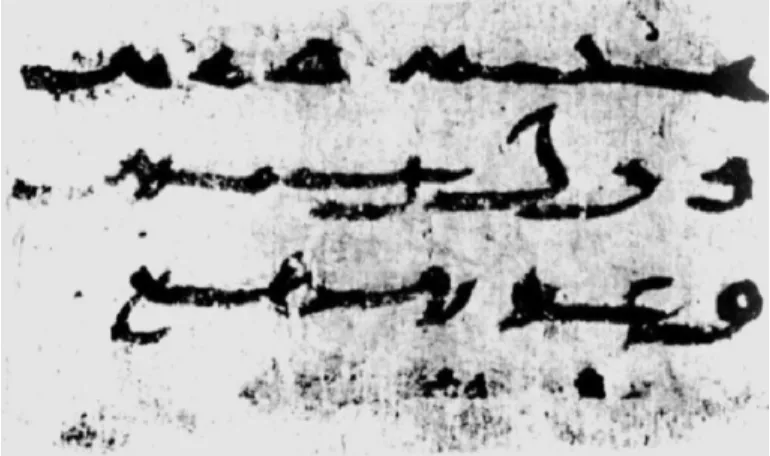

吐魯番地區出土回鶻文字母表(引自 N.Sims-Williams,“The Sogdian Sound-System and the Origins of the Uyghur Script”,Journal Asiatique,vol.269,no.1-2,1981,p.351.)

其一,對先行研究的整體把握存在不足。如,作者在討論 q、a、t、w、p、k、d、n 等回鶻文文字形態時,多次引用馮·加班、耿世民、張鐵山三位的研究成果(27—28、31—32、34—35、37、39—40、42、44、81、83—84、85—86、94 頁),但未依據古典文獻資料,亦未引用其他國外學者的研究成果。這直接關係到作者對回鶻文形態的理解程度。就筆者手頭現有資料而言,除11世紀喀什噶里(Mahmūd el-Kaī)的《突厥語大詞典》(Dīvnü Lu·gāt-it-Türk)收録的回鶻文字母外,前東德科學院考古與歷史中央研究所也曾刊出吐魯番出土文獻中的單獨的回鶻文字母表。關於後者,據希姆斯·威廉姆斯(N.Sims-Williams)給出的圖版(見下圖),我們可以清楚確認到 '、v、γ、w、z、q、y、k、d、m、n、s、p、c、r、t、l,以上 18 個回鶻文字母的獨立形態。其中,一目了然的是,'與n、s與Š的寫法明顯有别,q的尾部遠長於γ,'與t的齒牙向左上方傾斜。這些書寫特點,與森安孝夫關於半楷書體文字形態的歸納相符。至於其他古典文獻資料記録的回鶻文字母,筆者此處不再贅述,詳見森安孝夫的歸納與介紹〔1〕森安孝夫《ウイグル文字新考——囘囘名稱問題解決への一礎石——》,東方學會創立五十周年記念《東方學論集》,東方學會,東京,1997年,1236—1232頁。。此外,值得一提的是,勒·柯克(A.von Le Coq)在《回鶻文字導論》中〔2〕A.von Le Coq,“Kurze Einführung in die uigurische Schriftkunde”,Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen,vol.22,1919,tabelle.rep:Sprachwissenschaftliche Ergebnisse der deutschen Turfan-Forschung,teil 3,Leipzig 1985.,拉德洛夫(W.Radloff)在《古代突厥語研究》中給出的回鶻文字母表〔3〕W.Radlof,f“Alttürkische Studien.Ⅳ”,Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg.Ⅵsérie,1911,Vol.5,pp.305-326.,以及裕勒麥孜(Mehmetlmez)等關於突厥語文字源流的最新研究中的字母表及其相關探討〔4〕Mehmetlmez,Fikret Yldrm,Orta Asya'dan Anadolu'ya Alfabeder,Türk Dilleri Ara爧tirmalarDizisi,vol.62,2011,stanbul,p.64.,與作者討論的回鶻文字的形態也有著密切關係。而關於回鶻文文獻中的s與Š之間的區别,q、γ、x三者之間的區别,根據尾巴長短對詞尾q與γ的區分,z的加點,t與d、s與z之間的替换等問題,沖美江做過詳實的考察〔1〕沖美江《9~11世紀におけるウイグル文字の諸特徴——時代判定への手がかりを求めて——》,《内陸アジア言語の研究》第11輯,1996年,15—60頁。。在討論回鶻文字的形態時,若能夠依據上述吐魯番出土回鶻文字母原字進行辨析,並參考上述沖美江的研究成果的話,不知結論如何?

另外,如關於“印章(tamγa)書式的半楷體”屬於早期的觀點,並非是作者以爲的森安孝夫的獨家之見(45頁)。早年的山田信夫先生主張鈐有印章(tamγa)的契約文書年代上要早於鈐有花押(näŠan)的契約文書(鈐有花押的絶大多數屬於蒙元時期——筆者按)。護雅夫先生對此持有異議,故與山田信夫在20世紀60年代展開了學術討論。關於這一問題的來龍去脈,可以參考森安孝夫的介紹,兹不復贅〔2〕森安孝夫《ウイグル文書劄記(その四)》,《内陸アジア言語の研究》第9輯,1994年,64—65頁。。概而言之,森安孝夫是進一步發展並豐富了上述山田信夫的觀點。

其二,對先行研究的理解恐有不清之處。如,作者指出以漢字理念中的楷書、行書、草書等術語來命名回鶻文文書中的書體是不恰當的,這無疑是正確的。不過,類似作者所批判的森安孝夫的命名,實際上在拉德洛夫給出的百年之前的回鶻文字母表中已經有所體現。在該字母表上,拉德洛夫按詞頭、詞中、詞尾分類,給出了回鶻文的Buchschrift(印刷體,正字體)與Kursive(筆記體,手寫體)。值得注意的是,森安孝夫在1985年首次提出半楷書體概念時,以加有日文引號的「楷書體」、「半楷書體」、「草書體」來表示這些術語,並在「楷書體」之後括弧内加注écriture calligraphique ou caractère d'imprimerie(正字體或印刷體),「草書體」之後括弧内加注cursive rapide(速記體,草書體),進而在括弧内以日文表述其特徵〔3〕森安孝夫《ウイグル語文獻》,山口瑞鳳編《講座敦煌6》(敦煌胡語文獻),東京,大東出版社,1985年,16、39頁。。後來,雖然日文的引號「」被省略掉,但在重新進行定義時,森安先生在楷書體後括弧内加注(book script=calligraphic),半楷書體後括弧内加注(nearly calligraphic),半草書體後括弧内加注(nearly cursive),草書體後括弧内加注(cursive),並做了描述〔4〕森安孝夫《ウイグル文書劄記(その四)》,66—67頁。。其最新的專文,在對回鶻文文書所見貨幣單位進行歸納時,爲避免引起讀者誤會,“書體種類”欄特意使用英文semi-square、semicursive、cursive〔5〕森安孝夫《シルクロード東部における通貨》,作者《東西ウイグルと中央ユーラシア》,名古屋大學出版會,2015年,446—451頁。。至於其相關的歐文論文,當然更不會直接以諸如“楷書體”等字樣來表述〔1〕T.Moriyasu & P.Zieme,“From Chinese to Uighur Documents”,Studies on Inner Asian Languages,vol.14(《内陸アジア言語の研究》第14輯),1999,pp.73-102,+7pls;T.Moriyasu,“Uighur Inscription on the Banners from Turfan Housed in the Museum für Indische Kunst,Berlin”,in:Ch.Bhattacharya-Haesner(ed.),Central Asian Temple Banners in the Turfan Collection of theMuseum für Indische Kunst,Berlin:Dietrich Reimer Verlag,2003,pp.461-474;T.Moriyasu,“Four Lectures at the Collège de France in May 2003.History of Manichaeism among the Uighurs from the 8th to the11 th Centuries in Central Asia”,《コレージュ=ド=フランス講演録 ウイグル=マニ教史特别講義》,森安孝夫編《シルクロードと世界史》,大阪大學大學院文學研究科,2003,pp.87-90.。可見,森安孝夫所言楷書體和草書體,是借用言簡意賅的漢字表達方式進行的比喻,並非完全套用漢字書法理念。

另外,關於森安孝夫草書體定義中的“時にカナクギ流あり”一文,作者據大連外國語學院編《新日漢辭典》解釋作“字寫得像雞扒的似的”,並以爲回鶻文契約文書中“未見有雞扒式的寫字態度造出来的東西”(52、63頁)。“カナクギ流”是對像弯曲的鐵釘似的拙劣字體冠以流派的貶義叫法〔2〕松村明編《大辭林》,東京:三省堂,1989年,486頁かなくぎ条。。對外經濟貿易大學、商務印書館和小學館共編《日中辭典》收録的“カナクギりゅう”譯作“拙劣的書法”,“~で書く”譯作“写的拙劣;亂塗鴉”(1997年,373頁)。考慮到這些契約文書均具有法律效力,且鈐有印章或花押,其書寫者不太可能潦草胡亂的書寫。而且,舉個簡單例子的話,敦煌吐魯番出土漢文文獻中存在一部分類似拙劣筆法的書信底稿與習字帖等,想必留下這些墨蹟的人物不應是以“雞扒式的寫字態度”來應付書寫。筆者覺得以漢語的“雞扒似的文字”來理解“カナクギりゅう”,恐不合森安孝夫文意。竊以爲上文解釋作“有時可見拙劣的書法”,並加以注釋更好。

進言之,作者在介紹森安孝夫對回鶻文q形態的認識時言“他認爲回鶻字q、γ是一種因字母處於單詞中的位置(詞首、詞中、詞尾)不同而形象有區别的文字,不然他不會用‘字尾’這個詞”,並在此基礎上進行了拓展性分析(10—11頁)。上述説法恐怕是因爲作者對森安孝夫原文理解不清所致。竊以爲森安孝夫所言“本来の形の尻尾の長短による-q/-γの區别”,指的是前面介紹的吐魯番出土回鶻文字母文書的獨立字形,上文解釋作“按原本最初的形狀,即根據尾巴的長短區分-q/-γ”更爲合理。

其三,對先行研究觀點的介紹似有以偏概全之嫌。縱觀全書,不難發現作者的核心觀點是對森安孝夫關於回鶻文書體特徵是年代斷定要素的意見進行檢驗。誠然,森安孝夫在系列研究《回鶻文書劄記》中,專設《根據書體的年代判定》一節。〔3〕森安孝夫《ウイグル文書劄記(その二)》,《内陸アジア言語の研究》第5輯,1989年,69—72頁。但在同一小節中,他還言“把回鶻文契約文書整體分類爲接近‘半楷書體’的文書群(少數派)與草書體文書群(多數派),並在二者之間設定截然不同的年代差,這是不可能的”,“無需贅言,依據書體的年代斷定只是相對的,以接近‘半楷書體’的文字書寫的契約文書完全有可能延續到蒙元時期,實際上應該存在過。即,接近於‘半楷書體’的文字即便是‘古老’的必要條件,但不會是‘古老’的充分條件”〔1〕森安孝夫《ウイグル文書劄記(その二)》,71—72頁。。另外,在對《回鶻文契約文書集成》收録的文書進行年代斷定時,他專設《根據書式與書體組合的年代判定》一節,按書體、書式、正字法特徵、語法特徵、代表性詞彙、擔保文書中的賠償規定、蒙元要素、契約内容、紙質等進行了分析歸類,總結出不同文書中存在的共同傾向〔2〕森安孝夫《ウイグル文書劄記(その四)》,63—83頁,尤見80—83頁的分析。。最後,歸納出8條契約文書的“古老指標”。即:(1)半楷書體;(2)印章書式;(3)存在根據尾巴的長短區分-q/-γ 的現象;(4) “krgk boltä”;(5) “bu savda tanuq”;(6) 官布;(7) 人名“sangun”;(8)等倍賠償。其中,其主張的“半楷書體是‘古老’的充分條件”,顯然與其此前所主張的“接近於‘半楷書體’的文字即便是‘古老’的必要條件,但不會是‘古老’的充分條件”更進一步。這是因爲其歸類爲10—11世紀(至晚爲12世紀)的8件文書滿足包括上述(1)半楷書體在内的半數以上條件,而其歸類爲次古老的4件文書滿足包括上述(1)在内的三條以上條件。不過,森安先生同時提出上述“古老指標”是組合使用的,單獨的情況下要慎之又慎〔3〕森安孝夫《ウイグル文契約文書補考》,《待兼山論叢》第32號,1998年,10—12頁。。並在最新的研究中,除對其之後以西文所做的補充進行了介紹外〔4〕森安孝夫《シルクロード東部出土古ウイグル手紙文書の書式(前編)》,《大阪大學大學院文學研究科紀要》第51卷,2011年,7頁腳注6。,還追加了一部分“古老指標”與“新指標”〔5〕森安孝夫《シルクロード東部における通貨》,444—446頁。。

無疑,劉戈教授通過對回鶻文形體的細緻觀察,獲得了很多極具價值的發現,並在契約文書的斷代研究上取得了可喜的成就。而這些成就的取得,很大一部分是因爲其關於文字形體的理解與森安孝夫不同。如,關於根據尾巴的長短來區分-q/-γ的形態,森安孝夫主要依據回鶻文的母體,即粟特文的草書體中存在X(回鶻文中的q)與γ的區别,通過對不同版本的回鶻文《天地八陽神咒經》以及其他摩尼教、佛教與世俗文獻(包括元代文獻與敦煌藏經洞文獻)的調查,得出摩尼教文獻基本上存在區别、佛教文獻與世俗文獻基本上不存在區别這一結果〔6〕森安孝夫《トルコ仏教の源流と古トルコ語仏典の出現》《史學雑誌》第98編第4號,1989年,3—4頁;同作者《ウイグル文書劄記(その三)》,《内陸アジア言語の研究》第7輯,1991年,48—50頁;同作者《ウイグル文書劄記(その四)》,81頁;同作者《ウイグル=マニ教史の研究》、《大阪大學文學部紀要》第31、32合並號,(轉下頁)。而劉戈教授的結論是基於其對契約文書的調查而得出。關於d與t、s與z之間的交替現象的出現,森安孝夫遵循哈密頓(J.Hamilton)提出的10世紀以降的見解,以及阿爾達爾(M.Erdal)認爲的古突厥語第三階段(11世紀中葉之前)之特徵的意見〔1〕森安孝夫《ウイグル文書劄記(その四)》,68頁。1。沖美江對此進行了進一步的考證〔2〕沖美江《9~11世紀におけるウイグル文字の諸特徴——時代判定への手がかりを求めて——》,39—42頁。。而劉戈教授的理解是蒙元時代。此外,劉戈教授關於處於詞尾的q與γ(10—11頁),加點的γ(13頁)、a(27頁)、t的齒牙(31頁)、w的週邊(34頁)等的理解均與森安孝夫有所不同,兹不一一詳述。

最後,介紹一下筆者發現的兩處筆誤或印刷錯誤。其一是yaq·aqan·寫成了yayaq·aqan·(15頁),uluγsuu寫成了uluγsun(186、187頁)。

總之,回鶻文契約文書的斷代研究是項複雜的工作。劉戈教授此前的《回鶻文買賣契約譯注》,獲得了巨大成功〔3〕相關評價,見張鐵山《劉戈著〈回鶻文買賣契約譯注〉評介》,124—127頁。。筆者相信劉戈教授定會再接再厲,在回鶻文契約文書的斷代問題研究上再創佳績。