于闐佛教背光化佛圖像研究

高海燕

新疆和田地區古稱于闐,玄奘《大唐西域記》中稱“瞿薩旦那”,位於塔克拉瑪幹沙漠南部邊緣,曾是絲綢之路南道上的佛教重地。公元5—8世紀,于闐成爲大乘佛教的一大中心,佛教東傳的重要中轉站。凡傳入中國之大乘經典,大抵皆流行於于闐〔1〕羽溪了諦著,賀昌群譯《西域之佛教》,上海:商務印書館,1956年,255頁。。19世紀末,衆多西方探險家來到和田進行考察和發掘,發現了一批佛教遺跡並有大量文物出土,這其中尤以斯坦因(Aurel Stein)爲著,他在1900年至1930年之間,四次踏足中國新疆和河西地區進行考察。在和田地區的考古調查期間,斯坦因發掘了熱瓦克佛寺、丹丹烏里克、阿克鐵熱克、喀達里克等衆多佛教遺跡,之後出版了詳細的考古報告《古代和田——中國新疆考古發掘的詳細報告》和《西域考古圖記》,附有大量圖片和平面示意圖,爲相關研究提供了第一手資料。建國後,有關部門對和田地區的多處遺址進行了搶救性發掘,重要者如洛浦縣買力克阿瓦提遺址、策勒縣達瑪溝佛寺遺址以及先後四次深入丹丹烏里克遺址〔2〕參見陳粟裕《于闐佛教圖像的發現與研究》,《美術文獻》2014年第1期,126—127頁。,亦收穫一大批珍貴文物。

在上述遺址出土的佛教文物中,佛像背光中出現化佛是頗值得注意的現象,從一些大型塑像、大量的小型貼塑以及壁畫殘塊中可以看出,背光滿塑(繪)化佛是和田地區常見的佛教藝術題材,且時間跨度大,呈現繼承性和延續性。關於這一現象,學界大多認爲與“舍衛城神變”有關〔3〕斯坦因在介紹從敦煌莫高窟藏經洞劫獲的絹畫Ch.xxii.0023中的一身瑞像時説,這幅畫的所有細節,都與他1901年在和田大哈瓦克——威亞拉(即熱瓦克佛寺,筆者注)的南牆角發現的兩個大泥浮雕像完全相同,他同意富歇的看法,認爲它們以及犍陀羅浮雕中小得多的類似雕像表現的都是釋迦牟尼於舍衛國降伏外道(奥雷爾·斯坦因著,中國社會科學院考古研究所主持翻譯《西域考古圖記》第二卷,桂林:廣西師範大學出版社,1998年,490頁);張小剛也認同背光中密佈千佛的造像樣式,可能與舍衛國存在一定關係(張小剛《敦煌佛教感通畫研究》,蘭州:甘肅教育出版社,2015年,144頁);陳粟裕分析和田達瑪溝托普魯克墩1號佛寺東壁北側殘存的背光繪有千佛的白衣立佛像是過去佛——拘留孫佛,和熱瓦克佛寺遺址泥塑佛像,以及前述絹畫Ch.xxii.0023中的瑞。我們在肯定這一觀點的同時還應注意,源自印度的“舍衛城神變”造像對中亞、中國新疆以及中原地區産生的影響是深遠且複雜的。除和田地區外,絲綢之路中道的龜兹石窟中也有背光化佛圖像,但地域的不同和宗教傳統的差異形成了不同的表現形式和佛教内涵。中原地區受“舍衛城神變”造像影響的例證更加廣泛和多樣,已有學者進行了系統深入的研究〔1〕關於“舍衛城神變”造像的來源、演變及對中國佛教美術的影響,張同標先生已有非常詳盡的論述,並先後發表多篇論文,相關研究成果基本匯總於氏著《中印佛教造像源流與傳播》,南京:東南大學出版社,2013年,251—343頁。1,此處不贅。本文僅就和田地區的背光化佛圖像進行分析探討,認爲其不僅僅是對“舍衛城神變”造像的簡單承襲,而是在特殊的歷史背景條件下,結合本土宗教、經典的流行,形成了獨具特色的“于闐系背光化佛”。掛一漏萬,不當之處,敬請方家指正。

一、“舍衛城神變”與相關圖像

“舍衛城神變”是一則源於印度的譬喻故事,主要講述佛陀在舍衛城與六師外道鬥法時施展神通,最終降服外道,使信衆欽嘆誠服。一般認爲,完整的“舍衛城大神變”主要由三個情節構成:1.芒果樹奇跡;2.水火雙神變;3.千佛化現。這三個情節在大多數情況下都是獨立表現的,“芒果樹奇跡”記於巴利文《本生經》(Jātaka no.483)中,主要講述佛陀顯神通使芒果樹瞬間成長,屬於南傳佛教系統,其造像在中國新疆和内地均未發現遺存,早期的巴爾胡特和桑奇1號大塔有所表現,後來就非常罕見了。後兩種神變則屬於北傳佛教系統,在《天譬喻經》(Divyāvadna)〔2〕“舍衛城神變”載於第十二篇,原題“Pratiharya-sutra”(ThemiraclesatSravasti)。該經原無漢語譯本,張同標先生等將其全文譯出,見張同標《中印佛教造像探源》,南京:東南大學出版社,2011年,258—324頁。和不少漢譯經典中都有記載,如《根本説一切有部毗奈耶雜事》卷二十六《第六門第四子攝頌之餘佛現大神通事》、《賢愚經·降六師品》《四分律》《佛本行經》《佛所行讚》等。這些記載繁簡不一,有些佛經只是寥寥數語一筆帶過,缺少細節描寫。爲説明問題,現將敍述最詳細、最有代表性的《天譬喻經》《根本説一切有部毗奈耶雜事》(以下簡稱《雜事》)和《賢愚經》的相關内容作一比較,列表如下(表1):

(續表)

由上表可以看出,《天譬喻經》和《雜事》的情節相似,係來自同一個故事框架,後者應是前者對應的漢譯:佛陀先是深入三昧,於自己的座中消失,以各種姿態現身在虚空中,繼而入火光定放大光明,身上、身下交替出現火與水,依次示現東南西北的四方天空中,是爲“水火雙神變”,這種神變是釋迦的所有弟子都共有的。接著,世尊坐在二位龍王奉獻的蓮花寶座上現無上神通,在其周圍生出無數蓮花,枝蔓相連,重重輾轉直至色究竟天,每朵蓮花上都有化佛呈現不同姿態,世尊隨即入火界定,身出火光,這是只有佛陀纔能施展的“千佛化現”神變。神通之後,佛陀歸座對衆説法,聞法信衆欽嘆不已。與之相比,《賢愚經》的相關描述則詳細得多,在該經中,釋迦受舍衛國波斯匿王之請求,爲降服六師展現了長達十四日的各種神通,而“飛升虚空,身出水火”的神變只出現在故事的開始和結尾,分别由魔王波旬和辟支佛完成。在筆者看來,上述佛經中與神變有關的内容定名爲“舍衛城降伏六師外道”似更爲準確。

古印度的舍衛城神變造像很可能在公元前2世紀時就已出現〔1〕阿·福歇著,王平先、魏文捷譯,王冀青審校《佛教藝術的早期階段》,蘭州:甘肅人民出版社,2008年,140頁。。其中表現“水火雙神變”的造像在犍陀羅雕刻中不多見,加爾各答印度博物館藏一件“雙神變”浮雕,中央是釋迦立像,右手施無畏印,兩側有世俗人物及佛弟子,或是衆神及外道等,佛陀頭部有一圈類似頭光的火焰,腳下湧出流水〔2〕《犍陀羅美術尋蹤》,187頁圖V-6。。其他“雙神變”作品主要集中在阿富汗迦畢試地區,佛陀有立姿和坐姿,立佛一般右手施無畏印,左手下垂挽衣邊,兩肩燃起火焰,腳下湧出流水(圖1)〔3〕本文圖片資料若無特殊説明,均係作者自有。;坐佛爲跏趺坐,結禪定印,只在雙肩燃燒火焰(圖2)。表現“千佛化現”的造像則廣泛分佈於犍陀羅地區,笈多朝以後的薩爾納特、阿旃陀等作品中尤爲多見,通常展現主尊蓮花座下蔓生無數蓮莖,蓮莖上又生蓮花,蓮花中有化佛展現不同姿勢和各種結印(圖3)。這些圖像所表達的内容基本都與《天譬喻經》和《雜事》的記載相符合。

圖1 柏林印度藝術博物館藏水火雙神變造像(採自赫爾穆特·吴黎熙著,李雪濤譯《佛像解説》,北京:社會科學文獻出版社,2003年,121頁圖版17)

圖2 加爾各答印度博物館藏舍衛城神變造像

圖3 薩爾納特“千佛化現”造像碑(採自《犍陀羅美術尋蹤》,178頁圖V-3)

上述結跏趺坐的焰肩佛是否均表現水火雙神變,有待商榷,圖2中坐佛腿後生出兩支蓮莖,形成蓮臺,蓮臺上分别雕“燃燈佛授記”和“阿育王施土”故事,這種形式應受“千佛化現”的影響,來自其最簡化的一種表達手法。但類似造像如喀布爾博物館藏石造焰肩佛坐像(圖4),則很有可能是表現“帝釋窟禪定”。《長阿含經》云:“一時,佛在摩竭國庵婆羅村北,毘陀山因陀娑羅窟中,爾時,釋提桓因發微妙善心,欲來見佛。諸忉利天和執樂神般遮翼同行。般遮翼持琉璃琴,於帝釋前忉利天衆中鼓琴供養。爾時,世尊入火焰三昧,彼毘陀山同一火色。”〔1〕佛陀耶舍共竺佛念譯《長阿含經》,《大正藏》第1册,62頁。《中阿含經》也有記載:“一時,佛遊摩竭陀國,在王舍城東,奈林村北,鞞陀提山因陀羅石室。五結樂子挾琉璃琴,和三十三天從天王釋行,共去見佛。爾時,鞞陀提山光耀極照。明如火焰。”〔2〕瞿曇僧伽提婆譯《中阿含經》,《大正藏》第1册,632—633頁。顯然,這類圖像中的釋迦與禪定有著密切關係,從造像來看,均爲結跏趺坐,禪定印,頭部或肩部有火焰冒出,並無流水表現。犍陀羅地區羅里延·唐蓋出土、現藏加爾各答印度博物館的“帝釋窟禪定”浮雕〔3〕《犍陀羅美術尋蹤》,183頁圖V-5。,以拱形龕内結禪定印閉目入火焰三昧的佛陀爲主體,周圍是各式人物、動物和植物,展示釋迦於窟中禪定,表現出比故事情節本身更豐富的内容;細節部分,在拱形龕邊緣浮雕一圈火焰,代表佛陀入禪定時發出的火焰,這與喀布爾博物館藏石造焰肩佛坐像圓形背光外緣的一圈火焰是一致的。另一尊來自日本私人收藏的“帝釋窟禪定”犍陀羅浮雕〔1〕宫治昭著,李萍、張清濤譯《涅槃和彌勒的圖像學》,北京:文物出版社,2009年,371頁圖255。,窟内釋迦雙肩處昇起火焰,亦證明並非所有的焰肩佛都表現水火雙神變。

圖4 喀布爾博物館藏石造焰肩佛坐像(採自村田靖子著,金申譯《佛像的系譜:從犍陀羅到日本——相貌表現與華麗的懸裳座的歷史》,上海辭書出版社,2002年,67頁圖9)

隨著佛教東傳,身出水、火的圖像也影響了中國佛教藝術。如新疆地區,吐峪溝第20窟(《中國美術全集》編號谷西區第4窟)正壁右下角繪一禪僧形象,只殘存部分軀幹,有頭光,分析其應爲結跏趺坐,禪定印,可以看到人物的兩側肩部有火焰昇起,腿部繪有流水。在該窟右壁,同樣可見這樣的表現形式〔2〕宫治昭著,賀小萍譯《吐峪溝石窟壁畫與禪觀》,上海古籍出版社,2009年,34頁圖30、50頁圖45、46。。據宫治昭先生的分析,這些内容源於須摩提女因緣故事或表現深入禪定三昧的僧人,關係到禪定實踐與其結果的飛翔神變〔3〕《吐峪溝石窟壁畫與禪觀》,53頁。。身體不同部位交替發出火焰和流水的佛像和禪僧像還大量見於克孜爾石窟中,它們與吐峪溝石窟的圖像涵義存在密切的聯繫,宫治昭先生認爲克孜爾石窟發出火與水的禪定僧圖像可以説是對佛陀禪定的模仿,表現禪定的僧人通過預流、一來、不還,達到阿羅漢果位〔4〕《涅槃和彌勒的圖像學》,366頁。。在克孜爾第17窟、123窟中,出現了背光滿佈化佛的圖像,有學者通過研究指出,這些背光中的小化佛體現了“法身不滅”“法身常在”的小乘佛教思想〔5〕李瑞哲《克孜爾石窟第17、123窟中出現的化佛現象——兼談小乘佛教的法身問題》,《敦煌研究》2009年第2期,42頁。,或主要來源於古印度犍陀羅地區佛放光明幻現化佛的浮雕場景〔6〕金建榮《中國南北朝時期佛教造像背光研究》,南京藝術學院博士學位論文,2015年,111頁。。

圖5 美國福格美術館藏十六國時期金銅焰肩佛坐像

圖6 大谷光瑞在和田約特干所得佛頭像

中國内地早期著名的十六國金銅佛坐像,現藏於美國福格美術館,佛跏趺坐,結禪定印,著通肩大衣,頭髮呈波浪狀由中間向兩邊分開,兩肩部各有四道鰭狀火焰(圖5)。此像雖傳出自河北石家莊地區,但其樣貌、衣紋、佛座等細節均與典型的中原地區十六國時期金銅坐佛像有差異,在佛像的頭頂肉髻處有一方形孔洞,這極有可能是僧傳中記載放置舍利的地方。《高僧傳》卷五《釋道安傳》載:“有一外國銅像,形制古異,時衆不甚恭重。安曰:‘像形相致佳,但髻形未稱。’令弟子爐冶其髻,既而光焰焕炳,耀滿一堂。詳視髻中,見一舍利,衆咸愧服。”〔1〕釋慧皎撰,湯用彤校注《高僧傳》,北京:中華書局,1992年,180頁。故事當發生在4世紀中期前後。5世紀初,涼州沙門僧表途經于闐時,見到了贊摩寺寶勝像,於是王命工匠依樣造一丈高之金箔像,以真舍利置於頂上。此像後經涼州輾轉入蜀,供養在龍華寺〔2〕寶唱《名僧傳抄》,《大正藏》第77册,358頁。。這尊金銅焰肩佛的面部特徵與大谷光瑞在和田約特干所得佛頭像(圖6,筆者按:至少公元4世紀之後)非常相似,結合相關文獻,推斷其應當原鑄造於于闐,後通過僧侣或信衆等傳入内地。該焰肩佛造像中分的髮型、容貌特徵以及衣紋手印,又與前文所舉日本私人收藏“帝釋窟禪定”浮雕如出一轍,可説此像繼承了犍陀羅和迦畢試焰肩佛的要素,表現的應是佛陀入火焰三昧深入禪定的狀態。中土的佛教造像中確有裝飾火焰的佛像存在,《釋氏要覽》在言及造像“火焰”條時唯記:“《長阿含經》云:佛在摩竭國毗陀山中,入火焰三昧。又,昔在舍衛婆羅舍,入火焰三昧。今則象之。”〔3〕釋道誠撰,富世平校注《釋氏要覽校注》,北京:中華書局,2014年,357頁。顯然這也是表現“帝釋窟禪定”的造像,其火焰具體如何已不得而知,根據現存造像推斷,爲焰肩佛的可能性很大。中土的焰肩佛基本不表現神變内容,更多是爲了迎合禪觀的需要。在十六國至南北朝時期的内地石窟中和小型佛教造像上,肩部出火圖像非常興盛,從敦煌莫高窟、炳靈寺石窟、麥積山石窟,再至雲岡、龍門等,焰肩可謂這一時期佛像背光中的主要裝飾圖案〔4〕孫機《佛像的火焰肩和火焰背光》,《中國歷史博物館考古部編紀念文集》,北京:科學出版社,2000年,215頁。。其實此時的焰肩已失去獨立的表現形式,只是用於填充頭光與背光之間、佛像肩部的一塊三角形空隙。之後隨著頭光的擴大,佛像肩部多爲頭光所遮蓋,火焰肩遂逐漸消失不見。“千佛化現”圖像對中國内地的影響,張同標先生已有詳述,主要針對主尊釋迦的大蓮花座上分出許多枝蔓相連的蓮花,蓮花上又各自有化佛這一圖式,得出淨土變造像、阿彌陀佛三尊五十菩薩像、青州背屏三尊像與倒龍口銜蓮花以及千佛圖像均源於大神變造像或受其影響〔5〕參見前揭《中印佛教造像源流與傳播》一書。。

以上大致梳理了“舍衛城神變”中的“水火雙神變”和“千佛化現”圖像的源流、傳播及對中國佛教藝術的影響。可以看出,在東傳的過程中,這些來自印度的圖像基本是作爲樣板,爲中國的工匠提供了創作模式,其内涵和圖式隨著地域的不同和佛教狀況的差異而發生改變,與“舍衛城神變”並非始終保持必然的關聯,更多情況下融入了中國本土特色,爲當時當地的佛教義理宣傳服務。所以這些圖像的佛經依據不能簡單地以《天譬喻經》和《雜事》等爲準,事實上很多漢譯經典中都有佛陀“身下出火,身上出水;身上出火,身下出水”以及對“化佛”的描述,前者往往關聯釋迦入火三昧時所現神通,後者也有不同分類(後文將述),具體情況具體分析,不可以一言概之曰“與舍衛城神變有關”。和田地區的背光化佛類型多樣,基本以展現釋迦降伏外道時的神變爲主,但表達的佛教内涵各有偏重,有時會將“水火雙神變”中的焰肩佛和“千佛化現”圖像組織在一起。

二、和田地區背光化佛圖像分析

從出土文物來看,和田地區最早的背光化佛圖像應來自洛浦縣熱瓦克佛寺,斯坦因對其進行了描述且附有圖片,均載於《古代和田》一書。關於熱瓦克佛寺的歷史沿革及興廢時間,史無記載。斯坦因估計在東漢至南北朝之間,國内有學者考訂在公元4世紀中葉至7世紀中葉之間。從出土遺物看,似不會晚到7世紀,置於魏晉南北朝時期是較爲穩妥的〔1〕李吟屏《佛國于闐》,烏魯木齊:新疆人民出版社,1991年,93頁。《西域通史》也將熱瓦克寺院及其浮雕的建造和塑制時間定於公元5、6世紀之交,而止於公元7世紀(余太山主編《西域通史》,鄭州:中州古籍出版社,1996年,230頁)。。根據斯坦因的記録,這裏出土了許多大型泥塑佛像,以及大量模製的裝飾性小貼塑佛像、菩薩像,這些小貼塑都應來自大佛像的頭光或背光。屬唐代遺址的策勒縣達瑪溝托普魯克墩1號佛寺、喀拉墩1號佛寺以及丹丹烏里克等遺址中,也有類似實物出土。通過對現存遺物分析比較,筆者將和田地區的背光化佛大致歸類如下:

A型:以熱瓦克佛寺泥雕爲例,大佛像立姿,腳部、腿部以上殘缺,著類似笈多風格的長袍,長袍上刻細密的波浪形衣褶,身後有巨大的圓形背光,背光外緣有卷雲紋裝飾,由外向内分爲三層,最内一層殘缺不明,外部兩層均上下排列一圈化佛。現有圖片無法看清小佛像的細節,唯可見結跏趺坐的小佛端坐在蓮花中,結禪定印,蓮花花瓣呈圓形在背光後展開(圖7)。這樣的佛像在熱瓦克佛寺不是孤例,斯坦因描述它們“每一個身光都有一條由卷雲紋構成的邊,邊内有一條寬帶,帶上雕有小坐佛或菩薩飾板,飾板兩側是十分優美的珠飾花環。後者每隔一定距離即合成一束,上面置一朵百合花。在裝飾邊和垂衣衣邊之間的空處,似乎還有第二條由小坐佛構成的寬帶”〔1〕奥雷爾·斯坦因著,巫新華等譯《古代和田——中國新疆考古發掘的詳細報告》(以下简称《古代和田》)第一卷,濟南:山東人民出版社,2009年,546頁。。類似浮雕貼塑佛像還見於策勒縣喀達里克遺址〔2〕《西域考古圖記》第四卷,15頁圖版ⅩⅤ。。

圖7 熱瓦克佛寺A型背光化佛(採自《古代和田》第二卷,18頁圖版ⅩⅦ)

圖8 熱瓦克佛寺A-a型背光化佛(採自《古代和田》第二卷,83頁圖版LⅩⅩ)

根據斯坦因的介紹,熱瓦克佛寺遺址編號R.ii.的小佛像“右臂下垂,表示不是‘與願印’,就是‘觸地印’姿勢,這尊塑像的雙手已殘失;頭髮鬈曲,明顯仿照犍陀羅的樣式。頭後面浮雕裝飾構成的橢圓形光輪完整無損。兩側橢圓形曲綫鑲以卷雲紋邊。兩朵卷雲紋頂部於一尊小貼塑佛像之下相交,佛像坐於一蓮花瓣光輪之中。此貼塑佛像的上方和側面雕有一束束火焰。卷雲紋的頂部下面是一百合花形裝飾。光輪内兩側有兩尊與前者十分相似的更小的坐佛像,其間是代表金剛杵的一朵雙百合花形裝飾”〔3〕《古代和田》第一卷,537頁。。這尊佛像的圖片没有展示,根據描述,其頭光内容應與熱瓦克佛寺遺存的一尊影塑菩薩像的桃形頭光類似〔4〕霍旭初、祁小山編著《絲綢之路新疆佛教藝術》,烏魯木齊:新疆大學出版社,2006年,151頁圖④。,熱瓦克佛寺還有不少具這種頭光的佛像〔5〕《古代和田》第一卷,557頁插圖69。。斯坦因展示了同一類型的編號R.ii.2貼塑交腳坐佛像,該像並没有火焰表現,唯身光中有呈放射狀的直綫(圖8),佛像下有“金剛杵”圖案。根據描述可看出,這一類化佛的特徵和排列方式很可能與A型坐佛相似,且同樣坐在蓮花瓣之中,筆者將其歸爲A-a型。

B型:惜這類圖像的主尊佛没有遺存,唯見頭光(或身光)中的化佛。筆者將斯坦因編號丹丹烏里克D.Ⅱ佛寺遺址〔1〕斯坦因據所獲資料研究指出丹丹烏里克遺址寺院的始建年代可能爲公元4—5世紀,學界一般認爲其應爲唐代存,參見劉國瑞、屈濤、張玉忠《新疆丹丹烏里克遺址新發現的佛寺壁畫》,《西域研究》2005年第4期,59頁;陳粟裕《于闐佛教圖像的發現與研究》,127頁。出土的D.Ⅱ.34、D.Ⅱ.74和D.Ⅱ.55浮雕裝飾殘片拼湊整合,可以看出這類化佛的大致形式:小佛像爲立姿,著土紅色袈裟,跣足站在小蓮臺上,均有頭光,右手在胸前施無畏印,左手下垂於腿側握住袈裟的一角。這些化佛以垂直方式上下錯開排列,中間點綴著小蓮花,頭光(或身光)邊緣有相互連接的筒形蓮花瓣圖案,最外層裝飾火焰(圖9)。相似的小佛像在和田縣買力克阿瓦提遺址〔2〕據國家文物保護科學技術研究所碳十四實驗室對這次試掘中所獲兩塊木炭樣品的測定結果,試掘點時代距今約1500—1600年(公元4—5世紀)。根據歷次出土文物綜合分析,買力克阿瓦提遺址的時代上限在漢或漢以前,下限似定在唐代爲妥(李吟屏《佛國于闐》,231頁)。以及策勒縣喀達里克遺址也有出土,著袒右肩袈裟,呈犍陀羅風格〔3〕李遇春《新疆和田縣買力克阿瓦提遺址的調查和試掘》,《文物》1981年第1期,35頁;《西域考古圖記》第四卷,15頁圖版ⅩⅤ。。

圖9 丹丹烏里克佛寺遺址B型背光化佛(採自《古代和田》第二卷,54頁圖版LⅣ)

圖10 喀拉薩依和恰勒馬喀遺址B-a型背光化佛(採自《西域考古圖記》第四卷,10頁圖版Ⅹ)

和田出土的小型影塑佛像數量很多,這些佛像都應來自大佛像的背光中,我們無法得知其原來的排列方式,但一些細部特徵需要重視。墨玉縣喀拉薩依和恰勒馬喀遺址(約公元5—6世紀)出土的兩身用模具壓製的泥浮雕立佛像(現藏英國大不列顛博物館,斯坦因也認爲可能來自裝飾性背光),造型基本相同。佛像跣足立於小蓮座上,右手上舉施無畏印,左手自然下垂握住袈裟,雙肩的火焰紋似戳刺而成。其中一身佛像背光邊緣裝飾筒形蓮瓣紋以及火焰紋,筒形蓮瓣的樣式和Ⅱ型化佛的背光裝飾幾無二致(圖10)。這兩尊佛像的體型和袈裟深受印度笈多藝術的影響,與Ⅱ型立佛相似,筆者將其歸爲B-a型。

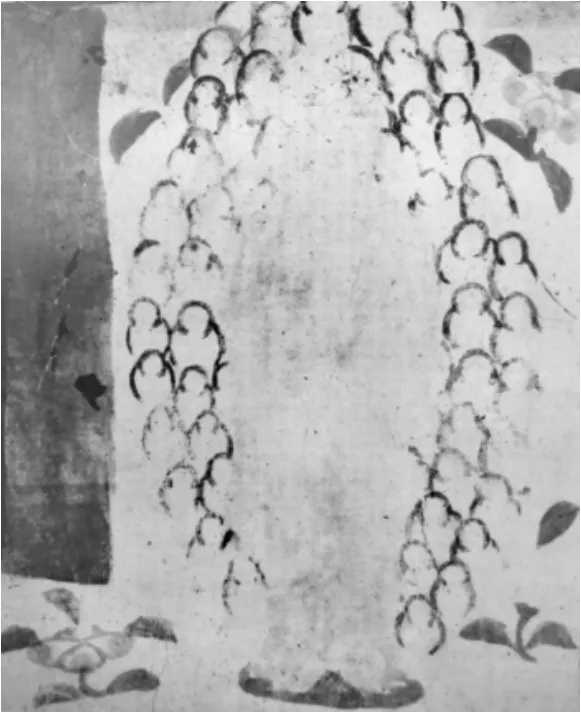

C型:依然以熱瓦克佛寺泥雕爲例,大佛像立姿,跣足,著犍陀羅風格的長袍,腿部以上殘缺,身後是巨大的圓形背光,背光邊緣有斜綫菱格紋裝飾,其中以高浮雕形式滿佈化佛。小佛像爲立姿,除了腳部外基本雕刻出全身,也有僅露出胸部和頭部者,呈放射狀排列整齊,均有圓形頭光(圖11)。這種類型的佛像在熱瓦克佛寺數量可觀,從細節看,化佛面帶微笑,髮髻偏小,頭髮呈波浪狀,爲典型的犍陀羅樣式,一手施無畏印。在達瑪溝托普魯克墩1號佛寺東壁北側的壁畫中,立佛身著白色長袍,長袍下端有下擺,胸部以上殘缺,左手自然下垂,跣足立於長方形須彌臺上。佛像身後有圓形大背光,背光内滿繪穿白衣的小化佛,化佛亦呈放射狀排列,有頭光,僅露胸部以上或頭部,有的可見置於胸前施無畏印的右手,背光最外一圈裝飾斜綫菱格紋(圖12)。佛像左右兩側各有一尊脅侍菩薩,考古報告認爲分别爲觀自在菩薩和大勢至菩薩〔1〕《新疆和田地區策勒縣達瑪溝佛寺遺址發掘報告》,517頁。。托普魯克墩1號佛寺的這鋪佛像,可謂與熱瓦克佛寺大佛像如出一轍,其承繼關係顯而易見。

圖11 熱瓦克佛寺C型背光化佛(採自《古代和田》第一卷,535頁插圖64)

圖12 托普魯克墩1號佛寺C型背光化佛

綜上所述,和田地區的背光化佛按其排列方式和表現形態大致可分爲三類,在這其中,根據一些化佛雙肩(或身體周圍)雕繪出火焰,又分出三小類。爲方便比較分析,將上述化佛的大致情況列表如下(表2):

化佛,即佛陀施展神通變現之佛。檢索相關經典,可將化佛大致分爲三種:1.以蓮枝和蓮花爲媒介,重重輾轉,遍佈天際,化佛呈現坐臥行立各種姿態。主要用於表現佛法之無上神通,以此降伏外道和教化衆生。《天譬喻經》和《雜事》中的舍衛城神變“千佛化現”即屬於此種;2.佛陀放光化現諸佛,這些光來自釋迦的頭頂、毛孔、舌中或臍部等處。如《佛説觀普賢菩薩行法經》曰:“見釋迦牟尼佛舉身毛孔放金色光,一一光中有百億化佛。諸分身佛,放眉間白毫大人相光,其光流入釋迦牟尼佛頂。見此相時,分身諸佛一切毛孔,出金色光,一一光中,復有恒河沙微塵數化佛。”〔1〕曇無蜜多譯《佛説觀普賢菩薩行法經》,《大正藏》第9册,391頁。又《摩訶般若波羅蜜經》云:“(世尊)從其舌根放無量千萬億光,是一一光化成千葉金色寶花,是諸花上皆有化佛,結跏趺坐説六波羅蜜。”〔2〕鳩摩羅什譯《摩訶般若波羅蜜經》,《大正藏》第8册,217頁。這種化佛最爲多見,一般關聯大乘佛教觀想法,觀者進福增善,得成佛道。《賢愚經·降六師品》中的化佛亦屬此類,此處用來馴服外道,震懾信衆。3.佛陀呈現三身佛之變化身,體現法身常住思想,多表現爲毗盧遮那(盧舍那)佛。《大方廣佛華嚴經》卷三《盧舍那佛品》記:“盧舍那佛妙音聲,具足演説本所行。一切佛刹微塵數,大光明網照十方,一一光中有諸佛,以無上道化衆生。”〔1〕佛馱跋陀羅譯《大方廣佛華嚴經》,《大正藏》第9册,408頁。《梵網經》也載:“我今盧舍那,方坐蓮花臺,周匝千花上,復現千釋迦;一花百億國,一國一釋迦,各坐菩提樹,一時成佛道。”〔2〕鳩摩羅什譯《梵網經》,《大正藏》第24册,1003頁。今見和田地區背光化佛除A型和A-a型外,皆爲立姿,且所存主尊都是立佛,所以應與禪觀無聯繫,而是反映釋迦神通變化、降伏外道的産物,具體情況需從經典依據和圖像來源逐一進行分析。

圖14 笈多風格秣菟羅大神變殘像(採自《中印佛教造像探源》,305頁圖3.08)

1.B型和B-a型化佛均立於小蓮臺上,由於損毁,蓮臺下是否有蓮莖不得而知。龜兹地區的佛像背光中有立姿化佛,被火焰紋包圍(圖13),但未見站於此種蓮臺之上。内地的佛像背光中也鮮見立於蓮臺上、豎直規律排列的化佛。在印度,犍陀羅和秣菟羅的佛像項光大多素面無紋,或有簡單的紋樣裝飾,笈多時期的佛像項光紋飾開始多樣而繁縟,但類似於B型和B-a型化佛的圖像在古印度的佛像項光中非常罕見。犍陀羅的穆罕默德那利浮雕和白沙瓦博物館藏三件浮雕上可見坐佛身後立在蓮臺上的立佛,但他們的姿勢各異,且根據排列方式推斷應爲Ⅲ型化佛的圖像來源(詳後文)。《天譬喻經》和《雜事》中,蓮花上的化佛現行立坐臥四威儀,事實上行和臥的姿態不見有表現。薩爾納特出土的“千佛化現”造像碑(參看圖3)和源自“千佛化現”的三尊造像〔3〕張同標《中印佛教造像探源》,307頁圖3.10。中,可見類似的蓮臺上的立佛;另一尊笈多風格的秣菟羅佛像,只殘存下半部分,佛足直接站立在蓮花座上,兩枝蓮花梗莖從蓮花座下部伸出,支撐著兩朵較小的蓮花(圖14),小蓮花上很有可能原有脅侍菩薩,這尊造像來源於“千佛化現”的特徵明顯,主尊腳下的蓮臺與B型和B-a型化佛所立蓮臺如出一轍。在迦畢試出土的一尊大神變造像上,我們看到佛陀兩側的脅侍菩薩和主尊一樣,右手施無畏印,左手挽住衣角〔1〕趙玲《印度秣菟羅早期佛教造像研究》,上海三聯書店,2012年,164頁圖3-1-26。。根據各個時期的出土文物,以及中、晚唐大量出現在敦煌的于闐瑞像可見,這種很可能來源於犍陀羅藝術,並在公元2—3世紀的舍衛城神變浮雕造像上頻繁出現的“手把袈裟”立佛樣式,在相當長的時期内在于闐本土非常流行。上述圖像皆與大神變相關,因此B型和B-a型化佛應表現《天譬喻經》和《雜事》中的“千佛化現”神變,推測小蓮臺之下很可能有蓮莖與主尊相連。《雜事》爲唐代纔譯出,因此考慮于闐圖像的經典依據爲梵文原本或其他譯本。

B-a型化佛的焰肩所表達的内涵考慮兩種可能:其一,在形容“千佛化現”時,《天譬喻經》曰“世尊也入火界定,起光熱雨電神變”,《雜事》則記“或時彼佛身出火光,或時降雨,或放光明,或時授記,或時問答,或復行立坐臥現四威儀”,後者明言化佛身出火光。由於主尊缺失,是否有焰肩不得而知,但工匠很可能將這一理解帶入化佛造像中,使其身具焰肩。其二,對“水火雙神變”的一種暗示,受到主尊神通力的影響,化佛仿佛也具有了這種超自然的力量,雙肩升起火焰,迦畢試的雕像上是有如此表現的(參看圖1),只不過佛陀兩側的化佛爲跏趺坐佛。這可理解爲將“舍衛城大神變”的兩個主要情節結合起來表現。

2.在《天譬喻經》和《雜事》中,爲了施展“千佛化現”,需要有龍王奉上的七寶蓮花爲媒介,A型、A-a型和C型化佛均不見“帶有寶石梗莖的蓮花”和“以寶爲莖,金剛爲須”的蓮花枝蔓相連的情景。熱瓦克佛寺出現了至少兩種截然不同的背光化佛樣式,這不是廣義的描述放光化現諸佛的經典所能解釋,而是具有實質性的内容。筆者認爲,在降伏外道主題的統攝下,A型和C型化佛應分别表現《賢愚經·降六師品》中,釋迦在舍衛國於第八日和第十三日所施展的神通:

第八日受帝釋請,爲佛作師子座,如來升座,帝釋侍左,梵王侍右,衆會一切,靜然坐定。佛徐申臂,以手接座,欻有大聲,如象鳴吼。應時即有五大神鬼,摧滅挽拽。六師高座,金剛密跡,捉金剛杵。杵頭出火,舉擬六師,六師驚怖奔突而走,慚

此重辱,投河而死。六師徒類,九億人衆,皆來歸佛,求爲弟子。佛言善來比丘,鬚髮自落,法衣在身皆成沙門。佛爲説法,示其法要,漏盡結解,悉得羅漢。於是如來從八萬毛孔皆放光明,遍滿虚空,一一光頭有大蓮花,一一華上皆有化佛與諸大衆圍繞説法。〔1〕慧覺等譯《賢愚經》,《大正藏》第4册,360頁。

A型化佛正是如來毛孔放光形成的一一蓮花中的坐佛,A-a型化佛周圍裝飾很可能是代表金剛杵的雙百合花圖案,推測表現佛經裏佛教護法手中象徵著堅不可摧、牢不可破的金剛杵,渲染釋迦摧枯拉朽的無邊神通,在與六師的較量中勢如破竹。

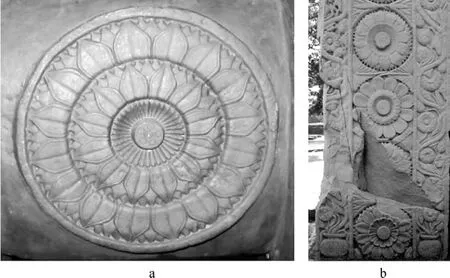

化佛坐於圓形蓮花瓣中的圖像不見於新疆、内地等其他地區的佛教美術中,成爲于闐獨有的一種化佛樣式,這種圖式應直接源自印度。蓮花作爲佛教的象徵物之一,在印度有著古老的根源,著名的巴爾胡特大塔、桑奇三塔上,蓮花裝飾幾乎無處不在,其中就有這種正面綻開的圓形蓮花瓣圖案(圖15),類似圖案也出現在犍陀羅佛像上,但亦作爲裝飾(圖16)。筆者所見早期印度和中亞的佛教實物中没有圓形蓮花瓣中的坐佛,但在秣菟羅出土的公元1—2世紀的耆那教奉納板上看到了類似圖像:飾板中心的耆那像位於蓮瓣中央,結跏趺坐,施禪定印(圖17)。“耆那教從飾板祖師像開始,對佛像的出現起到了刺激的作用。從飾板上的浮雕像的最初表現,到獨立飾板的單尊偶像的供奉,對同時期的佛教産生了極大的影響和促進的作用”〔1〕趙玲《印度秣菟羅早期佛教造像研究》,229頁。。在秣菟羅地區的早期造像中,耆那教和佛教的表現往往非常相似,秣菟羅佛像從貴霜樣式轉變到笈多樣式並向域外傳播,在佛教藝術史上具有重要意義,沿著絲綢之路傳入我國的,除作爲主流的犍陀羅樣式外,也包括這種笈多風格的佛像。上述可爲和田地區特有的圓形蓮花化佛形象的淵源提供思路。

圖15 印度佛教建築上的蓮花裝飾

圖16 美國洛杉磯郡藝術博物館藏釋迦牟尼像及底座(採自《印度的世界——美國洛杉磯郡藝術博物館藏印度文物精品》,北京:文物出版社,2014年,113頁)

圖17 秣菟羅出土耆那教奉納板(採自《印度秣菟羅早期佛教造像研究》,222頁圖 4-2-36)

圖18 拉合爾博物館藏穆罕默德那利浮雕

《賢愚經·降六師品》載第十三日,佛“身升高座,放於臍光,分作兩奇,離身七仞,頭各有花,上有化佛,如佛無異。化佛臍中,復出光明,亦分兩奇,離身七仞,頭有蓮花,上有化佛”〔2〕慧覺等譯《賢愚經》,《大正藏》第4册,360頁。。主尊臍光中有化佛,化佛臍光又生化佛,光光相連,呈現主尊身側放射狀佈滿“如佛無異”的化佛圖像。這種樣式見於犍陀羅,著名的拉合爾博物館藏穆罕默德那利浮雕(福歇定爲“舍衛城大神變”〔3〕《佛教藝術的早期階段》,141頁。,宫治昭命名爲“大光明神變”〔4〕《犍陀羅美術尋蹤》,174頁。),著力雕出釋迦與其他各式神靈、菩薩、佛陀的信衆以及聞法者(圖18),浮雕左、右上角有兩身結跏趺坐禪定印的佛像,身體兩側共有八身立佛放射狀排列,每尊立佛的手印均不相同。此外白沙瓦博物館藏三件作品也有類似表現(圖19)。不同之處在於,犍陀羅雕像主尊爲結跏趺坐的禪定佛,意在表現釋迦深入禪定三昧放光,又從光中幻化出化佛,呈放射狀的化佛在視覺上使人感受到佛陀的光明;和田地區的繪塑作品主尊爲立佛,根據《賢愚經·降六師品》的描述著重展現佛陀施展神通時的化現,化佛施無畏印,顯示戰勝外道、除暴安惡的無邊神力,使觀者無所畏怖,内心安定。

圖19 白沙瓦博物館藏三尊坐佛像及放射狀化佛

圖20 熱瓦克佛寺焰肩佛坐像(採自《古代和田》第一卷,539頁)

3.和田地區的背光化佛有兩種特例,需要單獨考察。

1)熱瓦克佛寺出土泥塑佛坐像一身,佛結跏趺坐,雙手相疊,呈禪定姿勢,著犍陀羅風格通肩大衣,下垂於兩腿間袈裟上的褶襞呈“U”形,有頭光,右肩殘存翼狀火焰(圖20)。斯坦因記録爲頭光中的貼塑浮雕,按其尺寸(總高7英寸)不排除來自背光。周菁葆先生描述的模製帶翼狀焰肩的佛坐像,佛像的衣褶和肩部有犍陀羅風格〔1〕周菁葆《絲綢之路佛教文化研究》,烏魯木齊:新疆人民出版社,2009年,186頁。,應指此像。其風格和特徵與前述喀布爾博物館藏石製焰肩佛坐像(參看圖4),以及十六國金銅焰肩佛坐像一致,因此可考慮與入火焰三昧有關。

2)德國人特靈克勒(Trinkler)曾在策勒縣巴拉瓦斯特寺院遺址(約7世紀前後)發現一幅壁畫殘片,他將斯坦因帶走、現藏新德里印度國立博物館的一幅摩醯首羅天壁畫殘片和這幅壁畫進行拼接,描繪出綫圖《金光明經變》。圖的中上部殘存一立佛的下半身,佛足立於蓮花上,背光中層疊佈滿化佛,均露出上半身,面向前方,具頭光,右手施無畏印(圖21)。這幅綫圖没有繪出化佛的焰肩,在威廉姆斯(Williams)夫人展示的更爲清晰的原圖中,我們看到化佛肩部有三角形火焰〔1〕Williams夫人認爲這是大日如來的一種表現(J.Williams,“The Iconography of Khotanese Painting”,East and West,vol.23,no.1/2,(March-June 1973),p.123)。。在相距不遠的達瑪溝喀拉墩1號佛寺遺址〔2〕考古報告認爲喀拉墩1號佛寺的始建年代爲公元7世紀(《新疆和田地區策勒縣達瑪溝佛寺遺址發掘報告》,516頁);姚崇新先生傾向於該佛寺的始建年代不應早於8世紀(姚崇新《和田達瑪溝佛寺遺址出土千手千眼觀音壁畫的初步考察——兼與敦煌的比較》,《藝術史研究》第17輯,2015年,269頁)。出土一塊壁畫殘片,唯見兩身不完整的化佛,有頭光,面部分别朝著不同的方向,上方佛像露出上半身,左手置於胸前,似手握袈裟,值得注意的是該像肩部的三角形火焰和《金光明經變》中的化佛焰肩驚人的相似〔3〕《新疆和田地區策勒縣達瑪溝佛寺遺址發掘報告》,圖版拾伍,圖1。,但由於圖像信息量過小,暫不能確定其内容。

圖21 巴拉瓦斯特佛寺《金光明經變》綫圖(採自《新疆佛教壁畫的歷史學研究》,101頁)

《金光明經》曾在包括于闐在内的大乘佛教地區廣受推崇,這幅經變畫中能夠確定身份的是堅牢地神、摩醯首羅天和尼連禪河神〔4〕賈應逸《新疆佛教壁畫的歷史學研究》,北京:中國人民大學出版社,2010年,103—104頁;陳粟裕《從于闐到敦煌——以唐宋時期圖像的東傳爲中心》,北京:方誌出版社,2014年,79—84頁。,釋迦背光中滿佈化佛,其他地區同類題材作品中未見,其内涵可從《金光明經》的主軸思想加以理解。《金光明經疏》云:“金光明經者……論其宗極表三種三法:一表三身佛果,二表涅槃三德,三表三種佛性。表三身者,金體真實譬法身佛,光用能照譬應身佛,明能遍益猶如化身。”〔5〕吉藏撰《金光明經疏》,《大正藏》第39册,160頁。在《懺悔品》中,信相菩薩夜夢金鼓,“其狀姝大,其明普照,喻如日光。復於光中得見十方無量無邊諸佛世尊”〔6〕曇無讖譯《金光明經》,《大正藏》第16册,336頁。,吉藏釋“金鼓喻法身,姝之言妙,妙出生死名相之外;大者遍含萬德,故名爲大。依此法身成應身,應身遍照,故言如日光也。其明者此即是光,非是光中之明,故猶應身,非是喻化身也。復於光中下明見化佛,即是光中之明”〔1〕《金光明經疏》,《大正藏》第39册,162頁。。可知該經關照佛法身、應身和化身,經題“金光明”三字,實爲崇拜光明遍照、光中明見化佛之世尊,“若入是經,即入法性,如深法性,安住其中,即於是典,金光明中,而得見我,釋迦牟尼”〔2〕《金光明經》,《大正藏》第16册,349頁。。“金”比喻諸佛法身、諸法法性,“光明”比喻因法身所起的不可思議之力量,包括光中化現諸佛,這些力量具有無上威德,因而得到諸天擁護。這幅獨特的《金光明經變》中背光化佛傳達以上佛教内涵,化佛借肩部的火焰傳達放大光明思想。

三、和田地區背光化佛圖像的形成及其影響

和田的背光化佛圖像與佛陀現神變降伏外道有直接聯繫,神變題材的圖像在新疆其他地區甚至是中原内地都非常罕見,其在和田的出現和流行具有特定的宗教和歷史背景,筆者試圖從兩方面對此進行還原。

1.佛教經典的形成

作爲圖像的來源,佛教經典的重要性不言而喻。東西方僧人往來于闐者衆多,不少漢譯佛經都在此地成書或結集,這裏需要注意兩部經典。

見於記載的第一個到達于闐(公元260年後不久)的中土僧人是朱士行,他在此地得到了梵文正本九十章六十餘萬言《道行經》,也就是後世的《放光般若經》。該經中就有關於釋迦放光化佛的描述:“爾時世尊出廣長舌,遍三千大千國土。遍已,從其舌根復放無央數億百千光明,一一光明化爲千葉寶華,其色如金,一一華者上皆有坐佛,一一諸佛皆説六度無極。”〔3〕無羅叉譯《放光般若經》,《大正藏》第8册,1頁。由此推斷,于闐背光化佛的經典依據至少可以追溯到公元3世紀,儘管之後發現的實物以表現降伏外道爲主,但化佛圖像是具有較深的淵源的。

僧祐《出三藏記集》詳細記載了《賢愚經》的成書過程:“河西沙門釋曇學、威德等凡有八僧,結志遊方,遠尋經典。於于闐大寺遇般遮于瑟之會。……還至高昌,乃集爲一部。既而踰越流沙,齎到涼州。於時沙門釋慧朗……故因事改名,號曰賢愚焉。元嘉二十二年,歲在乙酉,始集此經。”〔4〕釋僧祐撰,蘇晉仁、蕭錬子點校《出三藏記集》,北京:中華書局,1995年,351頁。《賢愚經》成書於高昌,但其中的内容卻是在于闐獲得。唐智昇《開元釋教録》卷六云:“沙門釋慧覺,一云曇覺,祐云曇覺涼州人。……於于闐國得經梵本,以太武皇帝太平真君六年乙酉。從于闐還到高昌國,共沙門威德譯《賢愚經》一部。”〔1〕智昇撰《開元釋教録》,《大正藏》第55册,539頁。元嘉二十二年和太平真君六年都爲公元445年,這是《賢愚經》在高昌輯成的時間,其内容在于闐流行的時間還要更早一些。有學者認爲,熱瓦克佛寺的佛塔建築比塑像完成時代要早些,始築於公元3世紀,而其中的雕塑也不是同一個時期的作品〔2〕賈應逸《新疆佛教壁畫的歷史學研究》,93頁。。如計入修建耗時,熱瓦克佛寺以《賢愚經》爲依據完成的這部分塑像的年代,應在5世紀中。

2.教派鬥爭

漢唐之際于闐佛教以大乘爲主,但小乘佛教的影響不容忽視。朱士行在于闐得到大乘經典《放光般若經》時,小乘佛教在于闐尚佔統治地位,對大乘勢力非常排斥,於是勸説國王禁止攜帶大乘經典的朱士行離開于闐:“漢地沙門欲以婆羅門書,惑亂正典。王爲地主,若不禁之,將斷大法,聾盲漢地,王之咎也。”〔3〕《高僧傳》,145頁。4世紀末5世紀初法顯來到于闐時,大乘教派已頗佔優勢,此後玄奘明確記載于闐“多習學大乘法教”〔4〕玄奘、辯機原著,季羨林等校注《大唐西域記校注》,北京:中華書局,1985年,1002頁。。這期間依然有小乘經典被譯出,玄奘在于闐時還曾住在小乘薩婆多寺〔5〕慧立、彦悰著《大唐慈恩寺三藏法師傳》,北京:中華書局,1983年,121頁。。幾百年間于闐佛教大、小乘同時存在,它們之間的爭鬥從未徹底停歇。

小乘佛教視釋迦牟尼爲教主、導師,是一個達到徹底覺悟、智行圓滿的完人,且主張佛不並出;而大乘佛教則把釋迦塑造爲具有無上神通力、全智全能的佛,將其無限神格化,並認爲除釋迦牟尼佛外,三世、十方均有無量諸佛。從這個角度來看,和田地區的背光化佛圖像應屬大乘佛教範疇,另一方面,《雜事》和《賢愚經》卻爲小乘經典。筆者認爲,這正是于闐大、小乘教派並存的一種反映。有學者指出,《賢愚經》結集的時期,正值于闐小乘與大乘佛教並行時期,該經的中心思想雖以小乘爲主,然大乘思想的根苗亦藴藏其中〔6〕梁麗玲《〈賢愚經〉研究》,臺北:法鼓文化事業股份有限公司,2002年,104頁。。長期以來,于闐大乘佛教徒始終在激烈的教派鬥爭中求生存,而這一歷史時期與背光化佛圖像産生並發展的時代是相符合的。爲了應對宗教發展危機,佛教徒需要擴大影響,抬高釋迦牟尼的地位,將所有不信奉、不敬重本派的勢力視爲外道並將其降伏,“舍衛城神變”這類故事正符合宣傳教義的要求。《賢愚經》的内容以故事爲主,少有義理論證,與《雜事》中故事性的内容一樣,更加易於接受和理解,何況只要有益於教派立足和發展,利用小乘經典宣揚大乘教義,此亦不是孤例。於是,在主題上突出世尊施展無上神通、降伏六師外道的背光化佛圖像成爲和田地區流行的佛教藝術題材。

和田地區的三類背光化佛樣式,不見於新疆其他地區和中原内地,呈現區域特徵,其圖像均來自印度。秣菟羅出土的公元1—2世紀耆那教奉納板,將印度古老的蓮花裝飾和結跏趺坐像相結合,刺激了該類佛像的形成。雖然暫時未發現更多實物,但推測犍陀羅等地在2世紀前後産生了這種正面綻放蓮花坐佛,並流行一時。隨著此種特殊的笈多樣式沿西域絲路傳入中國,5世紀中開始,A型和A-a型化佛隨經典的形成在于闐興盛。這種圖像在于闐應流行了較長一段時間。

圖22 托普魯克墩2號佛寺出土千佛壁畫殘塊(採自上海博物館編《絲路梵相——新疆和田達瑪溝佛教遺址出土壁畫藝術》,上海書畫出版社,2014年,69頁)

在可能始建於公元7—8世紀〔1〕《新疆和田地區策勒縣達瑪溝佛寺遺址發掘報告》,516頁。的達瑪溝托普魯克墩2號佛寺遺址出土的千佛壁畫殘塊中,我們看到簡化的蓮花瓣圍繞著結禪定印的跏趺坐佛(圖22)。之後不復見。B型、B-a型以及C型的“手把袈裟”化佛樣式,曾在公元2—3世紀犍陀羅和畢迦試的舍衛城神變雕像上頻繁出現,根據現存造像,這種樣式很可能就來源於犍陀羅。B型和B-a型化佛應是印度傳統舍衛城神變中“千佛化現”圖像的演變和簡化,其出現時間可能早至公元4世紀(早於漢譯相關經典),但流行時間並不長,公元6世紀之後不再出現。約與A型、A-a型化佛同時期出現的C型化佛情況則大不同,這種背光滿佈放射狀化佛的圖像不僅在于闐非常盛行,之後更影響到唐代敦煌的于闐瑞像。

需要指出的是,新疆龜兹地區石窟中也有背光化佛圖像存在,亦分立姿和坐姿兩類。如前述克孜爾第123窟〔2〕《中國新疆壁畫藝術》(三),75頁圖六四、83頁圖七一、86頁圖七四。和台台爾第16窟〔3〕同上書,281頁圖二五一、282頁圖二五二。中,身光中的立佛手勢和身姿各異,有的被火焰紋包圍,排列方式有向外傾斜和豎直狀。在克孜爾第17窟主室左甬道内外側壁,我們看到立佛身光分内外兩圈,每圈中都繪有結跏趺坐佛,基本也以向外傾斜方式排列〔1〕《中國新疆壁畫藝術》(二),65頁圖五八、66頁圖五九。,這些龜兹石窟中的背光化佛圖像年代約爲6至7世紀〔2〕新疆龜兹石窟研究所編著《克孜爾石窟内容總録》,烏魯木齊:新疆美術攝影出版社,2000年,24、152頁。。龜兹與于闐的背光化佛圖像存在區别,前者一方面關聯小乘佛教法身觀,另一方面也與當時經典的流行狀況相符,如鳩摩羅什譯《摩訶般若波羅蜜經》中有放光化佛的描述,《雜阿含經》和《别譯雜阿含經》中亦出現了神變場景,説明龜兹的背光化佛也極有可能受到來自犍陀羅的影響。總體來看,龜兹和于闐的背光化佛圖像出現的年代大致不差,與C型放射狀排列相類的向外傾斜排列方式在龜兹也較常見,兩地的此類圖像可能還有一定的聯繫。張小剛先生通過相關圖像的特徵和來源,以及熱瓦克佛寺、克孜爾石窟、敦煌莫高窟等地出現的在相對位置繪出兩身背光佈滿化佛的立佛像這種形式,推斷于闐、龜兹以及敦煌的此類圖像之間具有關聯〔3〕參見張小剛《于闐白衣立佛瑞像研究——從敦煌壁畫中的于闐白衣立佛瑞像圖談起》,“當喜馬拉雅與阿爾卑斯山相遇:佛教藝術暨佛教在歐洲的傳播國際高峰論壇”國際學術會議論文,未刊。。此外,類似克孜爾第17窟這種位於背光分隔帶中的結跏趺坐形式化佛,在敦煌(如第272、296、297等窟主尊背光〔4〕敦煌文物研究所編《中國石窟·敦煌莫高窟》第一卷,北京:文物出版社、東京:平凡社,1981年,圖版7、183、185。)、雲岡(如曇曜五窟〔5〕雲岡石窟文物保管所編《中國石窟·雲岡石窟》第二卷,北京:文物出版社,1994年,圖版148、182、184。等)等地以及一些北朝佛教石刻造像〔6〕如北魏太安元年(455)張永造一鋪三尊跏趺坐佛背屏式造像(孫迪編著《中國流失海外佛教造像總合圖目》第二卷,北京:外文出版社,2005年,255頁);北魏皇興五年(471)交腳彌勒坐像(金維諾編《中國美術全集》宗教雕塑一,合肥:黄山書社,2010年,46頁);北魏延興二年(472)張伯□(和)造一鋪三尊結跏趺坐佛背屏式造像(《中國流失海外佛教造像總合圖目》第二卷,258頁)。上也有大量實例,但就圖像表現而言,均和龜兹地區同類題材有所不同,與和田背光化佛更是大相徑庭,其佛教内涵也基本是與禪觀、淨土相聯。因此筆者認爲,中土這種形式的背光化佛,與和田地區應没有關聯。

晚唐至北宋初期,來自于闐的傳説、聖跡、瑞像等佛教題材大量出現在敦煌石窟中,其中有一類以佛像爲主的瑞像,背光滿佈化佛,有的清晰繪出小化佛的形態,有的僅象徵性地表現其頭光和身光的外輪廓綫,或以魚鱗紋進行抽象化的代替。這些圖像在莫高窟歸義軍時期的洞窟中大量出現,其直接來源,應當就是和田地區的C型背光化佛。筆者根據張小剛先生的統計將這些瑞像加以梳理,擇有榜題且具代表性者簡介如下:

1.媲摩城瑞像圖和坎城瑞像圖

莫高窟曹氏歸義軍時期第146窟甬道南披西起第7格内,繪一身立佛像,著白色袈裟,背光中滿佈小化佛,是爲“從憍賞彌騰空來住于闐的媲摩城瑞像”(圖23);第126窟甬道北披西起第6格内繪一身曹氏歸義軍時期的立佛瑞像,著白色袈裟,舟形背光中滿佈白描小化佛,有榜題爲“……□□國騰空而來在于闐坎城住”(圖24),此即敦煌遺書S.2113A所記“釋迦牟尼佛真容白檀香爲身,從漢空而來在于闐坎城住。下,其像手把袈裟”〔1〕張廣達、榮新江《于闐史叢考》(增訂本),北京:中國人民大學出版社,2008年,174頁。。有學者認爲媲摩城即坎城〔2〕H.W.Bailey,Khotanese Texts(VolumeⅣ ),Cambridge,1961,pp.135-136.;李吟屏《古于闐坎城考》,馬大正、楊鐮主編《西域考察與研究續編》,烏魯木齊:新疆人民出版社,1998年,236—262頁。,孫修身先生曾對媲摩城瑞像作過介紹,並認爲其是《大唐西域記》記載的媲摩城“雕檀立佛像”〔3〕孫修身《莫高窟佛教史跡故事畫介紹(二)》,《敦煌研究》1982年第1期,98—99頁。。此像“高二丈餘,甚多靈應,時燭光明。凡有疾病,隨其痛處,金薄帖像,即時痊復。虚心請願,多亦遂求”〔4〕《大唐西域記校注》,1026頁。。類似記録還見於《洛陽伽藍記》引《宋雲行記》:“從末城西行二十二里,至捍麽城,(城)南十五里有一大寺,三百餘僧衆。有金像一軀,舉高丈六,儀容超絶,相好炳然,面恒東立,不肯西顧。父老傳云:此像本從南方騰空而來,于闐國王親見禮拜,載像歸,中路夜宿,忽然不見,遣人尋之,還來本處。王即起塔,封四百户以供灑掃。户人有患,以金箔貼像所患處,即得陰愈。”〔1〕楊衒之撰,周祖謨校釋《洛陽伽藍記校釋》,北京:中華書局,2013年,166頁。一般認爲《宋雲行記》所謂之捍麽城,即媲摩城〔2〕羽溪了諦著,賀昌群譯《西域之佛教》,228頁。。以上文獻記載的“金薄(箔)貼像”,見於和田出土的小貼塑佛像。買力克阿瓦提遺址的小立佛像出土時右臉頰上尚粘有一片金箔〔3〕李遇春《新疆和田縣買力克阿瓦提遺址的調查和試掘》,35頁。,斯坦因在熱瓦克佛寺也曾獲得過粘於大佛雕像R.xxix.膝蓋處的金箔,最大的一塊約1英寸見方,這尊雕像上還殘留著大量貼金箔的痕跡〔4〕《古代和田》第一卷,550頁、541頁。。熱瓦克佛寺具有背光化佛的大佛像,很可能最初也有金箔貼身。此外,根據史籍中的相關記載,學者分析坎城當在今策勒縣達瑪溝一帶〔5〕賈應逸《新疆佛教壁畫的歷史學研究》,118頁。,而這一地區正是除熱瓦克佛寺之外,C型背光化佛實物出現的主要地區。

圖23 莫高窟第146窟“媲摩城瑞像圖”(採自《敦煌佛教感通畫研究》,131頁圖2-1-4)

圖24 莫高窟第126窟“坎城瑞像圖”(採自《敦煌佛教感通畫研究》,133頁圖2-1-6)

2.釋迦牟尼真容從王舍城騰空住海眼寺瑞像圖

圖25 莫高窟第126窟“釋迦牟尼真容從王舍城騰空住海眼寺瑞像圖”(採自《敦煌佛教感通畫研究》,136頁圖 2-1-9)

莫高窟第126窟甬道南披第6格内繪一身曹氏歸義軍時期立佛像,著白色袈裟,舟形身光中滿佈白描小千佛,榜題:“……住海眼寺。”(圖25)即敦煌遺書S.2113A所記“釋迦牟尼佛真容白檀身從(摩揭陀)國王舍城騰空而來在于闐海眼寺住。其像手把袈裟”〔6〕張廣達、榮新江《于闐史叢考》(增訂本),174頁。。張小剛先生指出海眼寺應爲瞿摩帝寺〔7〕張小剛《敦煌佛教感通畫研究》,135頁。。瞿摩帝寺是于闐最早修建的重要寺院之一,出現在很多史籍當中。《于闐國授記》記載:“(爾時,于闐)久爲海子。……世尊亦親率四部衆數十萬騰空而至于闐,於今立有瞿摩帝大窣堵波方向之海子上、高約七多羅樹上方之虚空中,宴坐於蓮花座上。自十方諸佛土而來之衆如來,爲加持于闐而放出勸諫之光,充滿四方……”〔8〕朱麗雙《〈于闐國授記〉譯注(上)》,《中國藏學》2012年第1期,236頁。《于闐教法史》記曰:“于田毁滅,變爲海子,行十不善時,地方護法神與神祇、龍王將盛崑兩山之間之山溝封閉,榭水上游、下游之水乃彙集在于田的大伽藍之處,即現在的大集市之上面,在瞿摩帝大寺有婆羅跋舍神之寺廟門前。……于田中部的海心,即于田地方大寺的裏邊,在大集市的上方,瞿摩寺札瓦夏化身佛下面,海子中現在還有札瓦夏化身佛的跏趺印。”〔1〕王堯、陳踐譯注《敦煌吐蕃文獻選》,成都:四川民族出版社,1983年,151、158頁。由這兩部藏文文獻可知,瞿摩帝大塔附近,世尊曾坐在蓮花座上接受十方諸佛的禮拜,共同加持護佑于闐,而瞿摩帝寺中確有化身佛。這樣的傳説場景,可能對于闐化佛圖像的流行起到了推動作用。

3.結迦宋佛亦從舍衛國來在固城住瑞像圖

莫高窟張氏歸義軍早期第72窟主室龕内西披南起第6格内,繪一身立佛,著白色袈裟,戴三珠寶冠,頭後繫帶,順肩下垂,右手於胸前結説法印,左手握袈裟,頭光與身光飾代表抽象化佛的魚鱗紋。榜題曰:“結迦宋佛亦從舍衛國來在……”(圖26)此爲敦煌遺書S.2113A所記“結迦宋佛亦從舍衛國來在固城住。其像手撚袈裟”〔2〕張廣達、榮新江《于闐史叢考》(增訂本),174頁。。斯坦因從敦煌藏經洞所得編號Ch.xxii.0023的絹畫,畫面上段中間一身爲著白色通肩大衣的立佛像,佛頭戴扇形寶冠,冠後有長頭巾垂至腳邊,右手於胸前結説法印,左手自然下垂,手指微握,佛像肩部繪兩層火焰,圓形頭光邊緣也有火焰,圓形大身光分三層、呈放射狀排列著半身化佛像,每尊小佛像均有邊緣燃起火焰的圓形頭光,全部爲將手置於胸口施無畏印的姿態(圖27)。結迦宋即拘留孫,爲過去七佛之第四佛,陳粟裕根據這尊瑞像並結合其他圖像,推斷達瑪溝托普魯克墩1號佛寺中的白衣佛爲拘留孫佛〔1〕陳粟裕《新疆和田達瑪溝托普魯克墩1號佛寺圖像研究》,86—87頁。。張小剛先生認爲絹畫Ch.xxii.0023上背光密佈千佛、戴冠繫帶的白衣立佛像不是“釋迦牟尼於舍衛國降服外道現神變”像,而是于闐的瑞像,且很可能是固城瑞像〔2〕張小剛《敦煌佛教感通畫研究》,144—145頁。斯坦因、魏禮比定爲舍衛城釋迦牟尼(分身億萬)瑞像;羅蘭德認爲難以肯定,同時指出這尊瑞像的衣褶、身光千佛與和田熱瓦克佛寺遺址殘存的佛雕像下半完全相同(轉引自《于闐史叢考》[增訂本],189—190頁);索珀則依據“瑞像記”文書和洞窟榜題,疑是嫓摩城瑞像(Alexander Coburn Soper,“Representations of Famous Images at Tun-Huang”,Artibus Asiae,1964-1965,27[4])。。不可否認,這尊瑞像無論主尊肩部的火焰,還是頭光中的化佛,都是于闐瑞像深受降伏外道圖像影響的明證,加之固城瑞像是“從舍衛國而來”,其與舍衛城降伏外道圖像的相似度更高。

圖26 莫高窟第72窟“結迦宋佛亦從舍衛國來在固城住瑞像圖”(採自《敦煌佛教感通畫研究》,139頁圖 2-1-12)

圖27 絹畫Ch.xxii.0023上的于闐瑞像(採自《西域考古圖記》第四卷,70頁圖版LⅩⅩ)

絹畫Ch.xxii.0023的年代,一般推斷爲初唐時期(公元 7—8世紀)〔3〕大英博物館監修《西域美術(大英博物館藏斯坦因收集品)》第2册,東京:講談社,1982年,307頁。,張小剛先生根據絹畫上的濮陽鐵彌勒瑞像圖等材料考訂在盛唐後期,即8世紀後半葉〔4〕張小剛《敦煌佛教感通畫研究》,303頁。。其上繪製了近二十身瑞像,這些瑞像應是印度、西域和中土各地非常流行的題材,來源或爲史傳文獻、當地見聞和西行東來僧人遊者的相關記述。建造年代約爲公元6世紀中葉至7世紀前半葉的托普魯克墩1號佛寺〔5〕《新疆和田地區策勒縣達瑪溝佛寺遺址發掘報告》,515頁。,出現了和絹畫中瑞像相似度極高的佛像〔6〕張小剛先生認爲,達瑪溝托普魯克墩1號佛寺内背光滿佈化佛的白衣立佛,可能是以固城瑞像形式表現的過去七佛中的一身(參見張小剛《于闐白衣立佛瑞像研究——從敦煌壁畫中的于闐白衣立佛瑞像圖談起》)。,這種背光佈滿放射狀化佛的圖像,很有可能作爲粉本被帶到敦煌。魏晉南北朝以降,于闐和中原始終存在政治和宗教上的往來交流,至唐代不衰。敦煌這類背光佈滿化佛的于闐瑞像有著共同的特徵,即佛像著白衣,手把袈裟。熱瓦克佛寺來自背光的浮雕佛像,可看出在紅色胎泥上覆有白色顔料,與敦煌瑞像年代更接近的托普魯克墩1號佛寺壁畫立佛也身著白衣。至於手把袈裟樣式,更是長時間在于闐流行,作爲主尊佛像的化身,“手把袈裟”的化佛實物與文獻記載亦是相符的,不同的是于闐的手把袈裟佛像右手通常施無畏印,到了敦煌,右手一般爲説法印。此外,敦煌洞窟内的于闐瑞像壁畫,受到中土藝術風格的影響,化佛不呈現放射狀而是垂直層第排列;莫高窟第126窟的“從漢國騰空而來在于闐坎城住釋迦摩尼佛白檀香身真容像”和“釋迦牟尼真容從王舍城騰空住海眼寺瑞像”,化佛不再是立姿而爲坐佛,這些都反映了背光化佛的形式隨地域和時代的變化而不同。

四、結 語

“舍衛城降伏外道”本是印度婆羅門教的正統思潮和沙門思潮對立時,佛教與六師相抗爭的産物,“舍衛城神變”造像曾在印度和阿富汗地區普遍流行,並隨著佛教藝術的傳播來到于闐。很多情況下,經典敍述與圖像本身未必完全一致,儘管大部分造像殘缺,但依然可以看到,于闐工匠們根據來自秣菟羅、犍陀羅和笈多的藝術題材和造像樣板,結合本土的歷史與宗教特點,形成了具有地域特色的“于闐系背光化佛”,從某種角度而言,于闐的背光化佛圖像已不僅僅是表現佛經中的“舍衛城神變”,而是受到“舍衛城神變”影響的于闐本地圖像。三類“于闐系背光化佛”樣式均不見於新疆其他地區和中原内地,究其原因,恐爲佛教文化傳統和信仰的差異所致。雖然于闐長期大、小乘佛教並存,但實爲西域大乘佛教中心,教派之間的爭鬥、將釋迦無限神格化以及多佛崇拜造就了于闐背光化佛的盛行,這不同於西域小乘佛教中心龜兹,龜兹石窟中的背光化佛圖像表達有不同的内涵,同時也可能與于闐背光化佛存在一定的聯繫。中土先後受到禪觀、淨土等思想的影響,“舍衛城降伏外道”題材並未流行,只是在晚唐至北宋初期的敦煌,出現了以于闐C型化佛爲粉本的于闐瑞像,興盛一時。這樣的圖式也曾體現在于闐當地特有的《金光明經變》上,足見其當時的流行程度。

附識:本文在完成過程中,得到中山大學社會學與人類學學院姚崇新教授的悉心指點,又承北京大學中國古代史研究中心榮新江教授及匿名審稿人惠賜寶貴意見,受益匪淺,在此一併致以誠謝!