淺論庫木吐喇窟群區第79窟漢-婆羅謎-回鶻三文合璧榜題*

荻原裕敏 慶昭蓉

一、導 論

新疆庫木吐喇窟群區第79窟發現於1982年。發現之初,調查者即注意於此窟主室前壁窟門右端與壇基正面之漢-回鶻-龜兹文榜題〔1〕參見梁志祥、丁明夷《新疆庫木吐拉石窟新發現的幾處洞窟》,《文物》1985年第5期,1—6頁,尤見5—6頁;莊强華《庫木吐拉第79號窟初探》,《新疆文物》1986年第1期,75—79頁,尤見77頁。。其時,梁志祥與丁明夷、莊强華、馬世長等學者都曾發表漢文釋讀〔2〕分别參見梁志祥、丁明夷《新疆庫木吐拉石窟新發現的幾處洞窟》,5頁;莊强華《庫木吐拉第79號窟初探》,77—78頁;馬世長《クムトラにおける漢民族樣式の石窟》,新疆ウイグル自治區文物管理委員會、庫車縣文物保管所編《中國石窟·クムトラ石窟》,東京:平凡社,1985年,232—233頁;中文版《庫木吐喇的漢風洞窟》,載新疆維吾爾自治區文物管理委員會、庫車縣文物保管所、北京大學考古系編《中國石窟·庫木吐喇石窟》,北京:文物出版社,1992年,212—213頁。。1990年秋,日本學者吉田豐由新疆維吾爾自治區博物館長沙比提·阿合買提等人陪同考察該窟。據沙比提·阿合買提介紹,該氏1987年到現場時,窟門右端題記已完全崩落〔3〕吉田豐《新疆維吾爾自治區新出ソグド語資料—1990年調查旅行報告—》,《内陸アジア言語の研究》第Ⅵ號,1990年,67頁。按:吉田文以及荻原上揭文循日人習慣,將窟門右端之題記描述爲入口左側,兹改訂爲右端。該窟完整記録參見新疆龜兹石窟研究所編《庫木吐喇石窟内容總録》,北京:文物出版社,2008年,253—257頁。。是以吉田根據已有報告與圖録,對漢文、回鶻文榜題略作揣摩。該氏認爲回鶻文部分採“半楷書體”,屬於回鶻文字體發展的較早階段〔1〕吉田豐《新疆維吾爾自治區新出ソグド語資料》,67—68頁。,同時並擬將壇基左端(即畫面人物視綫方向右端)漢文榜題讀爲“頡里阿(斯)[密]施城中識知俱羅和尚”,即復原城名爲il as(mä)Š〔2〕同上文,67頁。關於il as(mä)Š在回鶻文獻疑似作爲人名的例證,參見Nicholas Sims-Williams and James Hamilton,Documents turco-sogdiens du Ⅸ e-Ⅹ e siècle de Touen-houang,London,School of Oriental and African Studies,1990,p.59.然而吉田上揭文67頁注31引森安孝夫意見指出,城名亦可冠以il,例如回鶻文《彌勒會見記》譯者Prajnārak v ita 出身地寫作 Il baläq。唯該注同時指出,Il baläq、Il*asmäŠ兩地是否可以勘同,仍有待考證。。

近年,德國學者茨默(Peter Zieme)亦嘗試根據舊有圖録辨認回鶻文、漢文榜題,於2012年11月4日龍谷大學國際學術研討會Buddhist Culture along the Silk Road:Gandhra,Kucha,and Turfan第二議程Buddhism and Art in Turfan:From the Perspective of Uyghur Buddhism有所介紹〔3〕Peter Zieme,“Some notes on Old Uigur Art and Texts”,in:Research Center for Buddhist Cultures in Asia,Ryukoku Universtiy(eds.):Buddhism and Art in Turfan:From the perspective of Uyghur Buddhism — Buddhist culture along the Silk Road:Gandhāra,Kucha,and Turfan,Section II[International symposium series 1].Kyoto:Research Center for Buddhist Cultures in Asia,Ryukoku Universtiy,2013,pp.5-18,esp.p.9.橘堂晃一日譯文載同書 19—32頁,圖版載33—37頁。感謝橘堂博士提示此文。,其結果歸納如表1:

表1 2012年茨默(Peter Zieme)漢文、回鶻文録文方案

其中,茨默將吉田1991年轉寫的回鶻文kwncwy(或kwncry)改作kwmry(轉録形式kumari),來自梵語kumra-“童子”,還認爲他録出的siung來自漢語“兄”或“胸”,相對於吉田1991年據漢文榜題“童子搜阿迦”而轉寫的,兩種人名之讀法孰近,仍待定奪。值得注意的是,茨默爲了配合自己的回鶻文釋讀,對那位“同生阿兄”的漢名提出新解〔5〕茨默録文中的“同生”二字係王丁協助識認而得,見上揭茨默文注18。。而窟門、壇基其餘回鶻文字跡,對於這些西域文字專家而言,已經難以辨認。

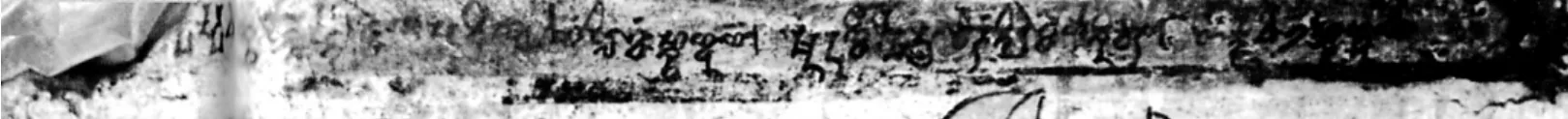

至於此窟“龜兹文”榜題,嚴格來説是以婆羅謎文字西域北道變體書寫者。學者鮮論其語言,僅莊强華一度指出,該窟“漢、龜兹、回鶻三種文字並存,説明回鶻人入主龜兹時,當地土著並未被驅逐或被集體殺戮,恰恰相反,在相當長一段時期内,回鶻人與龜兹人是友善相處的,不但允許土著操龜兹語、用龜兹文,作爲統治者的回鶻人還主動使用龜兹文,並用它寫在自己表示虔誠的壁畫上”〔1〕莊强華《庫木吐拉第79號窟初探》,79頁。,其論述對語言有具體觸及,其餘著作多僅泛稱“龜兹文”〔2〕例如上引梁、丁、馬氏諸文以及莊强華《庫木吐喇石窟總敍》272頁對第79窟的基本介紹。對照梁、丁、馬氏諸文在1985年《中國石窟·クムト石窟》提供之日文版,可知當時學者所謂“龜兹文”基本是指“龜兹文字”。。目前,這些婆羅謎文榜題的最好資料仍然是1985年到1990年代的圖録。其中壇基正面題記拍攝與印刷效果最佳者是1985年新疆維吾爾自治區文物管理委員會、庫車縣文物保管所授權平凡社出版的《中國石窟·クムトラ石窟》圖183(圖1)。對照1995年新疆美術攝影出版社、遼寧美術出版社版《中國美術分類全集·中國新疆壁畫全集4·庫木吐拉》圖版189可知,1990年代漢文榜題“法行律師”上方的婆羅謎文字已略有崩坍(圖2、3)。至於門窟右端題記拍攝最佳者,則是1990年代新疆維吾爾自治區博物館、新疆人民出版社《新疆石窟·庫車庫木土拉石窟》〔3〕上海人民美術出版社印行,未標明出版年份。圖版 115(圖 4)。

圖1 壇基正面婆羅謎文榜題部分特寫之一(採自《中國石窟·クムトラ石窟》圖版183,以Adobe Photoshop®擷取影像紅色通道數值)

自從此窟照片公開以來,吐火羅語(即西方學者對龜兹語、焉耆語之習慣性合稱)研究者雖曾投予關注,然而婆羅謎文榜題拍攝較清楚的部分含有不少以書寫梵語、回鶻語時常用的字符與聯綴(ligatures),並不像龜兹語常用者。鑒於庫木吐喇石窟五洞留存的婆羅謎文榜題乃是梵語、回鶻語混合題刻,且題刻者梵語水平有限〔1〕參見 Dieter Maue,Alttürkische Handschriften.Teil 1.Dokumente in Brhmund tibetischer Schrift,Stuttgart,Franz Steiner,1996,pp.201-205,plates 37,38,75,98;ibid.,Teil 19,Dokumente in Brāhmīund tibetischer Schrift,Teil 2,Stuttgart,Franz Steiner,2015,pp.201-205;吴麗紅《庫木吐喇第 69窟調查簡報》,《龜兹研究》2015年第1期,72—78頁。,第79窟婆羅謎文榜題並未獲得有關專家的充分注意。

圖3 昔日壇基正面全景(採自《中國新疆壁畫全集4·庫木吐拉》圖版189)

圖4 昔日窟門右端下部壁畫全景(採自《新疆石窟·庫車庫木土拉石窟》圖版115)

2012年10月,在新疆龜兹研究院、北京大學中國古代史研究中心、中國人民大學國學院西域歷史語言研究所“龜兹地區現存吐火羅語寫本與題記的調查與研究”框架下,筆者有幸入窟一探究竟,確認壇基正面婆羅謎文榜題現狀,與1995年所刊圖片差别不大,只是稍顯風化褪色(圖5)。2015年6月,我們對各種圖録進行影像處理(圖6)〔1〕經試驗發現,最好的解讀方式是透過Adobe Photoshop®將影像析爲紅色、緑色、藍色通道再分别予以調整。雖然如此,影像清晰程度與顯示器之演色效能有很大關係。在此提供的圖一、二乃各圖録以解析度600dpi掃描成像後,取紅色通道數值而析出之灰階影像。圖6、7、8乃在此基礎上調整色調曲綫(Tone curve)而得,而分析圖像時使用的顯示器是EIZO FlexScan EV2450。在此亦感謝中川原育子博士於2015年6月14日寄賜1985年平凡社版圖版183以及1990年新疆人民出版社版圖版115的高精度掃描影像。,成功破譯婆羅謎文部分的新詞諸如 hkuncuy“公主”與 s(i)n[phu]“新婦”,並讀出若干龜兹語動詞、名詞與詞綴。由此可以肯定,此窟殘存窟門右端與壇基正面榜題,乃是以三種語言、三種文字聯合呈現的供養人題記。如果按照“龜兹地區現存吐火羅語寫本與題記的調查與研究”分類方案,則不妨稱爲“題銘”,也就是述及石窟營造、整修等興修過程有關的一類石窟題記。以下即依照該項目之編目原則,將壇基正面、窟門右端題記分别編爲Km-079-ZS-T-01、Km-079-ZS-Q-01*(T 表示壇基,星號表示現已不存),簡單説明其婆羅謎文内容。

圖5 壇基正面婆羅謎文榜題2012年狀態(新疆龜兹研究院提供)

圖6 《新疆石窟·庫車庫木土拉石窟》窟門右端羅謎文榜題照相之影像處理結果之一

二、婆羅謎文内容

Km-079-ZS-T-01(壇基正面)

【語言】龜兹語

【翻譯】此爲具有偉大功德與戒行的法行之(像)。Mo-?///

【注釋】

(1) [ma]hāpu爟ye s[ī]li: 新出詞彙。有鑒於後續採用屬格的人名對應漢文“法行”,此處同爲名詞屬格形式應表示其人身份或稱號。此詞單數主格形式擬爲[Ma]-hāpu爟ye s[ī]le*,可以看成梵語形容詞 mahāpu爟ya sīla-“具有偉大功德與戒行的”的龜兹語化形式。

(3)mo-///:似爲梵語化人名開頭mok v a-,可能是法行律師身旁人物的名字。在此情況下,或許可以考慮將mo以後的部分編爲T-02。又,不排除mo-可以改讀爲[sema],是則這一段的開頭與法行律師上方婆羅謎文榜題的開頭相同。

【討論】此段殘文恰好對應到下方眉目仿佛漢僧的“法行律師”。這是我們首次發現以龜兹語表述漢僧身份的石窟題記。要是這名比丘確實是漢人,那麽這道題銘可以説是彌足珍貴的資料。

Km-079-ZS-Q-01*(主室前壁窟門右端)

【語言】龜兹語

【轉寫】/// ·y· pyai e l ku s[tm]au [s]te [ |(1)da爟a]pa[t]iyya(2)e2sli1 hkucuyä(3)| a[ra]ci vv[e](4)pr· [ce]5 tirra1(5)bh[a]ki(6)c· 5\[]| s· n[phu](7)e2hk·cu[y](3)|

【翻譯】///持花而住的是(……)[|]女施主El Slik公主 |親兄弟Bhaki Cor柱國|新婦El公主 |

【注釋】

(1)[|]:《關於柏孜克里克第20窟誓願圖之吐火羅語題記》一文未提及讀出分欄綫“|”的可能性。現在我們傾向於肯定該符號的存在,續見第三節第(2)段討論。

(2) [da爟a]pa[t]iyya: 新出詞彙。可以解釋爲梵語陽性名詞 dānapati-“施主、檀越”經由中期印度語媒介,借用爲龜兹語*da爟apati,再綴上龜兹語派生陰性名詞的詞尾-ya而成。然而最初兩個字符模糊不清,亦不排除讀爲[tanā]pa[t]iyya。在後一種情況下,語幹採用的是已知龜兹語化形式 tanāpate。

圖7 圖4榜題局部(擷取紅色通道並調整對比)

(5)tirrak:新出詞彙。茨默將其人之回鶻名讀爲TonBägi C or,並將相應漢文讀爲“通倍(?)啜”。慶昭蓉對照《ウイグル文契約文書集成》所輯回鶻文買賣契約Sa19買主名An Tiräk,改讀 Ton 爲 Tiräk〔1〕山田信夫、小田壽典、P.Zieme、梅村坦、森安孝夫《ウイグル文契约文書集成》,吹田:大阪大學出版社,1993 年,契約釋文見 vol.Ⅱ,pp.42-43,圖版見 vol.Ⅲ,Tafel 36,37.,由此輯出漢文榜題“同生阿弥希 啜 帝 嘞”,並決定婆羅謎文部分不爲nirrak而是tirrak。其録文與1980年代諸家録文差異不大,然而確認了茨默録出之“啜”字(圖7)。松井太肯定回鶻文部分修正,並指出Tiräk在回鶻文、婆羅謎文部分均排在Bägi C or前頭,應爲稱號而非人名的一部分,同時提醒我們回鶻文Tiräk亦用以翻譯漢式官號“柱國”〔2〕2 0 1 5年6月1 8日通信。茨默1 9 7 7年出版該契約時,已對人名AnTi räk略作討論,參見PZieme,“Drei neue uigurische Sklavendokumente”,Altorientalische Forschungen5,5,1977,p. 153. Tirak譯柱國的相關考證參見J. Hamilton,Les Ouäghours l'époque des Cinq Dynasties d'après les documents chinois,Paris: Collège deFrance,Institut des hautes études chinoises,p.1 7 3;張廣達、榮新江《有關西州回鶻的一篇敦煌漢文文獻——S 6 5 5 1講經文的歷史學研究》,《北京大學學報》1 9 8 9年第2期,3 0頁;森安孝夫《ウイグル=マニ教史の研究》,大阪大學文學部,1 9 9 1年,1 9 1頁。。榮新江認爲此處漢文“帝”更像是“弟”,並且“帝嘞”(榮先生建議録爲“弟嘞”)從漢文榜題看來只是人名的一部分,其意見亦值得參考〔12017年6月9日來信賜教。1〕。我們認爲,如果只看龜兹語、回鶻語的詞序,Tiräk(龜兹語拼爲Tirrak)在這裏確實可能是頭銜或官號,然而漢文部分採用音譯的緣由不明,其爲稱號或人名之疑問暫時懸置。

(6)bh[a]ki:新出詞彙。<bha>上方仿佛有表示附加元音的墨跡,但與通常<bh>寫法不同,在此仍讀爲bha。

(7)s·n[phu]:新出詞彙。婆羅謎文西域北道變體<ha>、<pha>寫法相近,亦可能轉寫爲 s·n[hu]。然而這部分應該相當於漢文“新婦”(LMC sin fƞjy/fƞu),而“婦”爲並母,在同樣以婆羅謎文書寫的于闐語文獻中以<ph>拼寫〔2〕參見R.E.Emmerick and E.G.Pulleyblank,AChinese text in Central Asian Brahmi script:New evidence for the pronunciation of Late Middle Chinese and Khotanese.Roma:Instituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente,1993,p.24.,因此轉寫爲s·n[phu]更妥。

三、綜合討論

根據上述解讀,庫木吐喇第79窟窟門右端三種語文題寫内容對應良好,兹整理如表2(圖8):

表2 庫木吐喇窟群區第79窟主室窟門右端三語文榜題内容對照

(續表)

圖8 《新疆石窟·庫車庫木土拉石窟》窟門右端婆羅謎文榜題照相之影像處理結果之二

以下試從聲韻、語法、書法、翻譯方式、題寫年代等方面淺論上述解讀結果的意義。

(1)聲韻特徵

乍看之下,婆羅謎文字拼寫的漢語字詞直接反映唐代漢語的西北方言聲韻。例如“婦”(LMC fƞjyw/fƞuw)爲並母,中古早期爲雙唇濁塞音,然而這裏婆羅謎文看來以<ph>拼寫,反映唐代漢語西北方言的輕唇化現象。同理,“法”(LMC fjyap/fa:p)爲幫母,而婆羅謎文以<hw>拼寫,亦表現唐代西北方言之輕唇化。類似例證是已知8世紀龜兹語佛寺淨人狀稿將“副使”之“副”(LMC fjyw/fuw)音寫爲hwu〔1〕Ching Ch.-j.and H.Ogihara,“A Tocharian B sale contract on a wooden tablet”,Journal of Inner Asian Art and Archaeology 5(2010),2012,p.124 n.82.。現在圖版看不出 hwy[4]hi[ts]e的 hi上方是否曾經寫有表示鼻音的一點(anusvra),只是後來殘去不見——也就是説,最初婆羅謎文是否寫的其實是ohi爞tse。但即使原來没寫鼻音記號,有鑒於唐代漢語西北方言尾音/-n/有脱落現象,並且所謂晚期龜兹語以及龜兹語口語(Late/Colloquial Tocharian B)的名詞屬格語尾-ntse 也時常脱落鼻音,hwy[4] hi[ts]e與漢語“法行”的直接對應理論上毫無問題。

雖然如此,我們應當比較婆羅謎文hkuncuy、回鶻文kun c uy與漢文“公主”三種形式。考慮到字中顎化輔音群nc拼法,婆羅謎文拼寫的很可能其實是回鶻等胡人發音。再者,“公主”(LMC kwn-tyǎ)開頭之/k/在婆羅謎文部分以連綴字符<hk>音寫。唐代龜兹人以 kw爞*寫“館”(EMC kwanh,LMC kua),以<hk>寫中古漢語之/k/似無必要,從而hkuncuy開頭的寫法也更準確對應於回鶻文kun c uy(轉寫形式作qwncwy)。回鶻語的音位/k/在後元音前表現爲近似[q]的音聲,這應當正是婆羅謎文拼爲<hk>的用意所在。承松井太賜教〔1〕2016年7月10日電子郵件。,倘若hwyā[4]hi[ts]e的 hi上方原來就没寫鼻音記號,那麽龜兹語hwyāp-hi*有可能也是“法行”的回鶻語發音。按照最近回鶻漢字音研究成果,其音聲近於 fabχä或者 vapχä〔2〕其構擬音參見莊垣内正弘《ロシア所蔵ウイグル語文献の研究》,京都大學,2003年,131、135頁。。

還有一項間接證據指示,此窟婆羅謎文其實拼寫的是回鶻時期發音:窟門右端漢文寫成“彌希啜”(回鶻文bägi c or,婆羅謎文bhaki cor)的突厥—回鶻系人名,在渭干河口寺址都勒都爾·阿護爾出土的8世紀龜兹語寺院經濟文書出現多次,拼法是mpek cor以及mpek ccor〔3〕我們曾參考突厥文碑名所見bäg與c or而擬Mpek C(c)or之漢譯爲“匐啜”。Mpek C(c)or在法藏寺帳之例證參見 G.-J.Pinault,“On the formation of the Tocharian demonstratives”,in:E.Rieken and P.Widmer(eds.),Pragmatische Kategorien:Form,Funktion und Diachronie,Wiesbaden:Reichert,2009:237-238;Ching Ch.-j.and H.Ogihara,“On the internal relationships and the dating of the Tocharian Bmonastic accounts in the Berlin Collection”,《内陸アジア言語の研究》第ⅩⅩⅤ號,2010年,p.100 n.49;慶昭蓉《庫車出土文獻中的粟特佛教徒》,《西域研究》2012年第2期,67頁。然而在唐代龜兹,名字有“啜”者不必純是突厥或回鶻系人士,例如庫車出土唐代漢文書有疑似粟特人名“石啜”,參見《庫車出土文獻中的粟特佛教徒》59頁注3。。相形之下,此窟榜題拼成bhaki cor,很像是機械地將回鶻文部分的寫法轉换爲婆羅謎文而已。要是題寫者知曉這個突厥—回鶻系名字在唐代龜兹人之間的習慣性拼法,或許就不至於以龜兹語書寫習慣裏基本不用的字符<bha>來拼寫字首了。此外,以“彌希”音寫bäg似非隋唐傳統。在6—9世紀間的漢籍與碑銘資料中,“希”字用於音寫El-或者Ir-之字首,例如突厥官號希利發〔4〕Yukiyo Kasa,i“The Chinese phonetic transcriptions of Old Turkish words in the Chinese Sources from 6th-9th century:Focused on the originalword transcribed as Tujue突厥”,《内陸アジア言語の研究》第ⅩⅪⅩ號,2014年,74、121頁。。相較之下,回鶻文bägi的寫法偶見於石窟題記,例如蒙元時代由高昌出身沙彌Mungsuz題寫的莫高窟第61窟草書體回鶻題記〔1〕録文見松井太《敦煌諸石窟のウイグル語題記銘文關する劄記》,弘前大學《人文社會論叢》(人文科學篇)第30號,2013年,43頁之題記暫定編號4E。,這看來是個比較晚期的形式。總而言之,我們必須考慮下述可能性,即婆羅謎文部分拼寫的音聲,主要是基於回鶻人的發音,或者回鶻時期某種口音特别濃重的漢裔族群發音;然而實際題寫的時候,似乎是先填上漢文以及婆羅謎文,後來纔出於某種需要而寫上回鶻文對照。

(2)語法特徵

承《關於柏孜克里克第20窟誓願圖之吐火羅語題記》第三節分析,庫木吐喇第79窟殘存兩道婆羅謎殘文之中,特别引人注目的是窟門右端自左而起(以書寫者視綫方向爲準)殘文///(p)y()pyai e l ku s[tm]au [s]te [ |da爟a]pa[t]iyya el slik hkuncuy“持花而住的是(……)[|]女施主El Slik公主”。其中容易讀出的是源自梵語而形態呈現陰性的[da爟a]pa[t]iyya“女施主”,顯然指涉女性供養人。當時筆者認爲畫中只有仕女持花,男性僅雙手合十,是以用語法單數表現的(p)y()pyai e l ku s[tm]au[s]te“持花而住的是(……)”殘文修飾畫中特定某位仕女。在這種情況下(即表二之方案二),我們期待前面的過去分詞 e l ku“抓、握”與 stmau“佇留、停留、站立”要與[da爟a]pa-[t]iyya性、數、格一致,亦即採用陰性單數主格e l kusa與 stmausa,榜題採用陽性有違正規語法。尤其e l ku、stmau這兩個過去分詞後面的ste,乃是龜兹語係詞(copula)的單數現在時。然而直到目前,我們尚未在龜兹語寫本文獻見到以“過去分詞+ste”修飾後續名詞的例證。一般而言,應該使用現在分詞或過去分詞來修飾,不加係詞。龜兹語文獻中把係詞加在過去分詞後面來形容名詞的用法,通常是在構成關係子句(relative clause)之場合,依係詞時態決定其子句爲現在完成形或過去完成形之表述。

《關於柏孜克里克第20窟誓願圖之吐火羅語題記》第三節把這裏出現的“過去分詞+ste”子句暫時視爲名詞修飾句,並用回鶻語的影響來解釋。回鶻語具有形動词-m IŠ,功能兼具動詞限定形式中的完成形與完成分詞。該詞如果接到係詞är-後面,可以用來表示過去時〔2〕-m I用法參見Marcel Erdal,A grammar of Old Turkic.Leiden:Brill,2004,pp.268-270.類似例子是被認爲受回鶻語影響的粟特語文獻,也就是所謂“回鶻—粟特語”(Turco-Sogdian)文獻,出現過以粟特語係詞過去時第三人稱單數(w)m't直接修飾名詞的做法,學者認爲它反映的正是回鶻語ärmiŠ一詞功能。參見 Y.Yoshida,“Turco-Sogdian features.”In:Werner Sundermann et al.(eds.)Exegistimonumenta:Festschrift in honour of N.Sims-Williams.Wiesbaden:Harrassowitz,2009,pp.578-579.。然而本稿撰成之際,我們仔細處理影像(圖8),注意到靠近門口的成年男士頭頂附近,也就是説明該人身份的榜題欄下方,有形似含苞蓮花的痕跡。雖然男士指尖看不出明顯花莖勾勒,但倘若這朵花苞並非浮在背景空中的裝飾,而是曾經畫出這位男士合十持花,只是後來基於補上回鶻文榜題的需要而塗去(或磨去)花莖,就可以解釋婆羅謎文榜題欄中[da爟a]pa[t]iyya前頭疑似分欄綫“|”的存在。從而婆羅謎文部分亦可區分出四段榜題,即表二中的方案一。

(3)書法特徵

以發現之初,保存情況較佳的窟門右端而言,其婆羅謎文風格具回鶻時代特色。它與其説是西域北道出土梵語及龜兹語寫本一般使用的字體,不如説更像是以婆羅謎文書寫的回鶻語文獻,以及回鶻文獻中零星穿插的那些婆羅謎文梵語單詞。根據茅埃對於婆羅謎文回鶻語資料的研究〔2〕D.Maue,Alttürkische Handschriften.Teil 1.Dokumente in Brhmund tibetischer Schrift,pp.ⅩⅧ-ⅩⅨ.,這類字體應當歸於1968年桑德(Lore Sander)分類中的西域北道婆羅謎文b類型(nordturkistanische Brāhmī,Typ b),也就是新疆出土寫本所見第Ⅵ類字體中的u變體(SchrifttypusⅥ,Alphabet u)〔1〕Lore Sander,Paläographischeszu den Sanskrithandschriften der Berliner Turfansammlung.Wiesbaden:Franz Steiner,1968,pp.182-183;Tafel 29-41.之後桑德較寬泛地將u變體的年代上下限估爲9—14世紀,參見idem.,“Remarks on the Formal BrāhmīScript from the Southern Silk Route”,Bulletin of the Asia Institute 19(2005),2009,pp.133-144.。而本窟題銘——尤其是法行律師上方的婆羅謎文——字體又更加潦草一些。承《關於柏孜克里克第20窟誓願圖之吐火羅語題記》一文匯舉,這樣的字體在吐火羅語寫本文獻中只出現於德藏THT294、296、297和U5207+5208等極少數殘片。然而,這些寫本都發現於吐魯番,語言學上分類爲晚期龜兹語或龜兹語口語,加之THT296+297尺寸樣式與婆羅謎文回鶻語寫本近似,明顯都與回鶻佛教有關,遑論U5207+5208還是龜兹語-回鶻語雙語文獻。儘管現在學者還不太清楚在高昌回鶻社會之中,到底是哪些僧團堅持使用婆羅謎文字,但無論如何我們可以肯定,庫木吐喇第79窟婆羅謎文題記以書法風格而言,基本屬於回鶻時期佛教徒使用的字體。

(4)翻譯方式

此窟婆羅謎文榜題又一特徵,乃是引入大量借詞如“新婦”“公主”,少用龜兹語固有語詞。例如龜兹語“公主”(國王的女兒)是mcu v ka。而倘使茨默上揭文將回鶻語kun c uy日譯爲“妃”看法可取〔2〕按:現代日文之“妃”指所謂“親王”之配偶,即王子妃。,龜兹語也不妨以王子(mcu v ke)的妻子等説法表示。題寫者不譯以龜兹語而逕寫漢式稱號,則若非其詞彙知識有限,便是有意突顯稱號之特殊與區别。尤其值得注意的是,窟門右端以[Ma]hāpu爟ye s]le*“具有偉大功德與戒行的”對譯漢式稱號“律師”,然而兩者辭義頗有差距。筆者之一在2015年6月13日宫治昭教授舉辦的“中央アジア佛教美術の研究——釋迦·彌勒·阿彌陀信仰の美術の生成を中心に”研究會上,曾以《トカラ語佛典から見た西域北道における佛典受容のあり方》(《從吐火羅語佛典來看佛教典籍在西域北道的涵納方式》)爲題,指出高昌回鶻通行的佛教徒稱號Šilavanti“律師”源自龜兹語s ilavnde,而後者對應到若干漢譯經文中的“淨行比丘、持律比丘”等名稱〔3〕該會發表内容擴充爲《ベゼクリク第20窟誓願圖のトカラ語題記について》一文第一、二節,於蒲契林(Nicholai Pchelin)、荻原裕敏、慶昭蓉《高昌故城“寺院遺址Q”出土的壁面墨書龜兹語題記》有所引介,載朱玉麒主編《西域文史》第11輯,北京:科學出版社,2017年,123—140頁。。正如當日辛嶋靜志教授評述,佛學上律(梵語vinaya-)、戒(梵語sīla-)有别,以Šilavanti譯“律師”並不恰當,後者在梵語上嚴格對應形式應該是 vinayadhara-“持律(者)、誦毗尼”(one who hasmastered and knows the Vinaya)〔4〕Franklin Edgerton,Buddhist Hybrid Sanskrit grammar and dictionary.Vol.Ⅱ:Dictionary.New Haven:Yale University Press,1953,p.489a.。而確實蘇巴什石窟龜兹語題刻(皮諾編G-Su 12)出現過一次龜兹語化的主格複數形式Winayadhari〔1〕Georges-Jean Pinaul,t“igraphie koutchéenne,I.Laissez-passer de caravanes, Ⅱ.Graffites et inscriptions”,in:Chao Huashan,Simone Gaulier,Monique Maillard and Georges-Jean Pinault,Sitesdivers de la région de Koutcha(Mission Paul PelliotⅧ).Paris:Collège de France,1987,pp.142-144.該題記現在所在不明。按: 亞當斯編纂之龜兹語字典視Winayadhari爲單數屬格,但該種解釋方案當初已爲皮諾排除,見該書143頁。。可是另一方面,學者早已知道回鶻文Šilavanti對應於蒙元時期僧銜“律師”〔2〕承森安孝夫、松井太兩位教授賜教,最初指出回鶻文Šilavanti對應漢文“律師”的學者是小田壽典。該氏基於蒙元時代與大都普慶寺有關的回鶻佛經題記與《佛祖歷代通載》記録的比較而得出這項看法,參見小田壽典《ウィグルの稱號トゥトゥングとその周邊》,《東洋史研究》46-1,1987年,57—86頁,尤見81—82頁。又承森安、松井二教授2015年6月13日研究會當場賜教,回鶻佛教僧徒之中號稱Šilavanti者,未必都是地位崇高之人。。庫木吐喇第 79 窟雖不以 s ilavnde翻律師,卻用[Ma]pu爟ye s[ī]le*來翻,似乎又别具一層深意。看來當時佛教徒在製作壁畫題銘時並不嚴密考慮如何對譯。與其説是把“律師”一稱譯爲龜兹語,毋寧是以龜兹語辭藻形容其人戒行與福德。由此可見,彼時漢僧在西域北道佛教仍具有一定地位與影響力。

衆所周知,龜兹地區尊稱“律師”之漢僧可以溯及唐代之“四鎮都統律師”〔3〕榜題參見馬世長《クムトラにおける漢民族樣式の石窟》,244頁;《庫木吐喇的漢風洞窟》,221頁;榮新江《唐代西域的漢化佛寺系統》,新疆龜兹學會編《龜兹文化研究》第1輯,2005年,130頁;森安孝夫《西ウイグル佛教のクロノロジー:ベゼクリクのグリュンヴェーデル編號第8窟(新編號第18窟)の壁畫年代再考》,《佛教學研究》第62/63號,2007年,21頁。。不過我們在龜兹語世俗文獻以及目前所知其他龜兹石窟題記中,尚未見到mahāpu爟ye sīle*或其梵語形式例證。於此或許可以假定,以 mahpu爟ye sīle*翻譯漢僧尊號“律師”,不一定屬於龜兹人的傳統習慣。由此又可推導出漢文榜題的關鍵地位。綜觀表二,窟門右端之三種語文之榜題内容大致相符,而以龜兹語表現最細緻。對此,我們不妨以婆羅謎文在上邊從左而右書寫,而非直接寫在人像身側,來解釋其所以仔細形容持花而住等姿態以便指示的個中考量。但不論上述方案一與方案二孰是,即不論靠近門口的成年男士有無持花,我們都應當仔細考慮這一排供養人的親屬關係。據回鶻文説明,帝(?)嘞(Tirk,或“柱國”)彌希啜(Bgi C or)是“我們的”兄長,其第一人稱複數應當包含頡里思力公主。由此可以假定,靠近門口的成年男士乃是頡里思力公主夫婿。可惜此人名諱已殘,無以斷定彌希啜究竟是公主之親兄或者夫兄。但不論如何,綜合畫像與榜題佈局,這排供養人當以頡里思力公主夫婦爲主,兄長彌希啜居次,〔4〕讀者可以注意到,這位同生阿兄榜題欄上方有不明赭紅色圖案,仿佛只套色而未予墨綫勾勒的含苞蓮花。如果上述“方案一”成立,那麽這裏蓮花之所以没有勾墨,就有可能是畫家畫到一半,爲了便於指涉窟門右端婆羅謎文榜題裏帶頭男士的身份(即採用陽性單數之“持花而住”之説明),而取消了同生阿兄合十執蓮的手勢。漢風裝束的新婦頡里公主敬陪末座〔1〕按:新婦在唐代可指結髮妻,亦常指兒媳。前者例如《法苑珠林》卷七五所載道愍夢亡妻軼聞,後者如《法苑珠林》卷五二載王會師家狗作人語軼聞,分見《大正藏》第53册,678、851頁,此不贅。。最靠門口而跪坐男供養人膝前的童子,則不能確定是頡里思力公主子姪或孫輩。至於這一家族在窟門右端佔據的位置,是否能類比於克孜爾第69窟主室門口上方半圓端壁右下角出現的龜兹國王與王后伉儷——也就是説,我們應當仔細考慮頡里思力公主一家究竟是發願出資、實際奔走而居功厥偉的施主;還是並非直接參與重修,卻因爲在佛教界舉足輕重,於是有必要奉爲“檀越”代表的王公貴族。

至於回鶻文爲何省略頡里公主之新婦身份,也頗耐人尋味。是否當時龜兹地區慣用的回鶻語缺乏理想字詞翻譯“新婦”——比如説太長而超出畫面空間?還是題寫之人預料參觀者都能看懂以漢文或婆羅謎文寫的“新婦”,所以認爲没必要再用回鶻文寫一次?實際上,或許是由於横書榜題欄空間有限,最後一段婆羅謎文榜題未用龜兹語固有詞彙或詞尾特徵,僅僅以婆羅謎文拼寫回鶻語El與漢式稱號“公主”,因此如果主張該小段榜題兼充婆羅謎文的龜兹語暨回鶻語題記也無妨。那麽,要是當時前來參觀的回鶻佛教徒多少能讀一點婆羅謎文字或漢字,則新婦頡里公主的回鶻文身份説明簡短,也不是不能理解的現象了。這一點也支持我們的基本看法,即觀看榜題時應以婆羅謎文、漢文爲主,回鶻文起到的是輔助認讀的作用。至少從窟門右端回鶻文往往超出豎寫榜題欄甚至寫到欄外,而壇基正面兩位律師及其左右兩位僧人都未附回鶻文説明的情況來看,石窟重修者起草窟門右端畫像時,應是先設計好人像、婆羅謎文横寫與漢文豎寫欄面,之後纔視需要補充回鶻文。至於壇基正面,上緣看不出明顯預留給婆羅謎文的榜題空間,暫時不能斷定漢文、婆羅謎文題寫時間是否一致。

(5)題寫年代

此窟發現至今,諸位先生就其興修年代各有論述。梁志祥、丁明夷指出此窟經三次重繪,其中佛壇四周、右壁地獄變與窟門右端供養人均屬最後一次重繪,年代在回鶻時期,據此結論“龜兹文在當地流行的下限,至少要延續到公元9世紀”〔2〕梁志祥、丁明夷《新疆庫木吐拉石窟新發現的幾處洞窟》,6頁。。莊强華則認爲,“當公元9世紀中葉,回鶻西遷時,王室是信奉摩尼教的。……據我所知,在龜兹只發現了回鶻佛教文物,迄今還没有出土過有關回鶻摩尼教的東西。這就説明,回鶻入主龜兹時,是在已經改宗佛教之後,即回鶻據有龜兹,較據有高昌要晚一些,龜兹回鶻是高昌回鶻之西漸”〔1〕莊强華《庫木吐拉第79號窟初探》,79頁。。言下之意,似乎是定該窟於9世紀下半葉以後。

袁廷鶴認爲,相對於畫風與柏孜克里克立佛(該氏所謂高昌回鶻畫風)完全一致的庫木吐喇窟群區第38窟,第79窟雖有回鶻供養人,“其畫風卻與漢風無異”〔2〕袁廷鶴《從庫木土拉千佛洞看龜兹壁畫的演變》,《文物天地》1988年第3期,34—37頁,收入張國領、裴孝曾主編《龜兹文化研究》(三),北京:人民出版社,2006年,624—628頁,尤見628頁。。觀其文旨,係將第79窟壁畫年代下限定於11世紀之前。1990年代袁氏進一步指出,第79窟壇基左右兩側與後壁僅用綫條勾勒,很少著色,就連壇基前壁與窟門右端畫面醒目的供養人像,也都塗色潦草而不見富麗堂皇氣象,從而説明當時“龜兹回鶻的貴族對佛教已經不怎麽感興趣了,它表明龜兹佛教已近尾聲”〔3〕袁廷鶴《庫木吐拉石窟的壁畫風格》,收入《新疆石窟·庫車庫木土拉石窟》(無頁碼)。。

另一方面,吴焯於1986年撰稿强調,第79窟地獄變與高昌、敦煌之形式有所聯繫,應當看成内地佛教文化向西域回潮的結果,而該窟地獄變體現的摩尼教思想,尤能説明高昌對龜兹的文化影響。既然開窟造像等工程需要安定環境與經濟基礎,那麽龜兹石窟在回鶻時期重新興盛,應該是回鶻人在高昌、龜兹兩地都大致安定以後,也就是9世紀末10世紀初以降。唯以第79窟而言,其淡雅色調與强調綫描等特徵,與柏孜克里克10—11世紀以後畫風相近。由此吴氏認爲,第79窟門口右端及壇基正面壁畫之時代“恐怕已經到了高昌回鶻或者説龜兹回鶻中期以後,與庫木土拉現存的其他壁畫比較,大概算得上最後一批藝術作品了”〔4〕即吴焯《庫木吐拉石窟壁畫的風格演變與古代龜兹的歷史興衰》一文。該1986年文稿收入新疆龜兹石窟研究所編《龜兹佛教文化論集》,烏魯木齊:新疆美術攝影出版社,1993年,332—355頁,尤見349—350頁。。

賈應逸則認爲,第79窟供養人造型保持濃厚唐風,男女服飾與唐代載籍一致,故而此窟繪畫當距回鶻駐漠北時期不遠。尤其是新婦頡里公主穿著肖似唐代婦女,應爲回鶻在安西建立政權不久時的服飾,從而第79窟與相鄰的第75窟可能是9世紀末至10世紀初遺存〔5〕參見賈應逸、買買提·木沙《歷史畫廊——庫木吐喇石窟壁畫研究》,《中國美術分類全集·中國新疆壁畫全集4·庫木吐拉》,18—19頁,後收入賈應逸《新疆佛教壁畫的歷史學研究》,北京:中國人民大學出版社,2010年,尤見196—199頁。。在賈氏分類之下,這兩窟屬於庫木吐喇回鶻窟早、中、晚三階段之早期代表洞窟〔6〕賈應逸《新疆佛教壁畫的歷史學研究》,196頁。。從頡里公主衣飾風格出發,持類似看法的還有李樹輝等學者〔7〕李樹輝《庫木吐喇石窟第75、79窟壁畫繪製年代和功德主身份研究》,《敦煌研究》2008年第4期,36—42頁。。只是李氏進一步將供養人畫面重心詮釋爲新婦頡里公主,又擬其人爲貞元四年遠嫁回鶻天親可汗的咸安公主,據此推斷該窟修建年代爲貞元十一年(795)四月或稍後,其論證似可商榷〔1〕按:李樹輝先生上揭文39頁云壇基正面“第一身女供養人像的榜題作新婦頡里公主”,40頁云其人居供養人像首位,亦即將壇基正面所見女供養人以及窟門右端之新婦頡里公主視爲同一人,壇基正面童子搜阿迦與窟門右端跪姿童子另視爲同一人,又將壇基正面所見男女供養人比定爲咸安公主與懷信可汗夫婦。同頁推斷頡里思力公主乃崇徽公主與牟羽可汗之女,主張兄妹表示回鶻人的夫妻關係,以此聲稱頡里思力公主與“同生阿兄”實爲伉儷。如今結合回鶻語及龜兹語榜題來看,是有必要重新考慮的。。《庫木吐喇石窟内容總録》肯定主室右側壁等區域出現幾處二層泥層與白粉層,然而暴露面積過小,無法確定是否有兩層繪畫。壇基右側面雖存二層壁畫,但此窟重修次數未予特别討論〔2〕《庫木吐喇石窟内容總録》,254、255頁。。

承上文討論指出,第79窟婆羅謎文榜題雖然是龜兹語,書法、句法或語法卻與7、8世紀所見龜兹語佛典、世俗文書與石窟題記有顯著差别。由此可見書寫者的龜兹語知識有限,其人或許出身回鶻或其他族裔,或者是已經回鶻化了的龜兹人。鑒於龜兹本地僧團在8世紀後半仍然存續於渭干河流域〔3〕慶昭蓉《庫木吐喇地區諸遺址——以出土胡漢文書與早期探險隊資料爲中心》,朱玉麒編《黄文弼與中瑞西北科學考察團國際學術研討會論文集》,北京:科學出版社,2014年,537—560頁。,倘若上述第79窟供養人壁畫及榜題於8世紀末修成,題字不該如此異常。在假定供養人畫像與題銘製作時間大致相同的前提下,參考2007年森安孝夫氏主張高昌回鶻於10世紀中期以後,由上層階級開始逐漸改宗佛教的看法〔4〕森安孝夫《西ウイグル仏教のクロノロジー》,1—45頁。,我們推測第79窟供養者畫像較可能製作於10世紀後半〔5〕承304頁注2森安孝夫教授認爲有鑒於此窟供養人頭大身小,造型拙稚,即使繫此窟於11世紀也不嫌晚(2015年6月13日)。。最近,出現於庫車、焉耆、吐魯番地區而年代偏晚的龜兹語、焉耆語題記陸續獲得發表。其中一些無疑可以繫於回鶻時期,其餘則疑似處於同一階段〔6〕參見Ogihara Hirotosh,i“Fragments of secular documents in Tocharian A”,Tocharian and Indo-European Studies15,2014,pp.103-129;荻原裕敏《俄國國立艾爾米塔什博物館所藏庫車、錫克沁壁畫題記》,朱玉麒主編《西域文史》第10輯,2015年,33—42頁;蒲契林(Nicholai Pchelin)、荻原裕敏、慶昭蓉《高昌故城“寺院遺址Q”出土的壁面墨書龜兹語題記》。。概略而論,這些題記的存在,顯示龜兹語、焉耆語在10世紀後半乃至11、12世紀回鶻佛教盛行期間,至少曾經作爲宗教語言而受到當地人尊重;而這樣的現象,或許可以用來印證若干日本學者主張龜兹—焉耆佛教乃回鶻佛教基礎的假説。該派以森安等人爲代表,主張回鶻佛教與其説是受到粟特佛教徒影響,不如説是更多地受到操吐火羅語的佛教徒影響(也就是日人所謂“トカラ佛教”假説,或可勉强翻譯爲“吐火羅語佛教”假説)。然而,該項假説是否足以圓滿解釋此窟之供養人壁畫,却值得慎重評估。2017年,筆者之一慶昭蓉擬將法行左方(以法行視綫爲準),也就是靠近畫面中央處的僧人漢文題銘改讀爲“當寺 指 座 律 師 崇 信 一 心 供 養”,“指”字之提手旁起筆以及右上方“匕”部右端在近年仍依稀可辨(圖九、十)。如其讀法不誤,則此窟重繪緣起及供養人壁畫場面似乎可以得到進一步解釋。

圖九 2012年壇基中央榜題照相(經Photoshop®自動調整對比)

圖十 2012年壇基中央榜題照相之殘跡試摹

四、庫木吐喇第79窟重修緣起之詮釋

觀諸第79窟現存壁畫,婆羅謎文、漢文榜題並重,仿佛龜兹語、漢語在龜兹回鶻佛教徒之間受到同等尊崇。從而人們很容易據此推測,漢傳佛教與龜兹傳統佛教在當時的龜兹並行不輟。不過龜兹佛教在回鶻時期具有怎樣的形態,仍然是十分複雜的問題。單以第79窟之興修而言,現存供養人像若是屬於最後一次重繪,則這是出於怎樣的動機與歷史背景而再度重修,而此前經過幾次修繕,幾次塗繪,均難以定論。第三節指出,以該窟婆羅謎文反映的龜兹語水平來看,題寫者既可能是深受回鶻化的龜兹人,亦可能是略具龜兹語知識的回鶻人或其他族裔,我們應當避免輕率就石窟重修者身份下定論。

雖然如此,要是上述壇基正面漢文題銘改讀方案可行,不妨假設崇信、法行隸屬相同,所屬寺院名稱則可能曾經指明於畫面中央與之左右相對而仿佛手捧氤氳香爐之高僧。其人漢文題銘底色鮮艷,可惜文字模糊。而“指座”一稱似頗富於啓示。這種説法唐代罕見,宋、元文獻則有所見。例如宋代志磐編纂的《佛祖統紀》卷一五記車溪卿之歷代法嗣云:

法師可觀,字宜翁,華亭戚氏。年十六具戒,依南屏精微師。聞車溪聲振江浙,負笈從之。……建炎初主嘉禾壽聖,遷當湖德藏,居閲世堂,爲《楞嚴》補注。……乾道七年(1171),丞相魏杞出鎮姑蘇,請主北禪。入門適當九日,指座云:“胸中一寸灰已冷,頭上千莖雪未消。老步只宜平地去,不知何事又登高。”魏公擊節不已。及得所遺,法語謝曰:“當日卷卷斯道,不敢孤負竹菴。”(後略)〔1〕《大正藏》第49册,227頁。

也就是説,可觀老和尚應魏杞(1121—1184)邀請,入主姑蘇北禪寺。進山門九天之後,指著法座致辭“胸中一寸灰已冷”云云,深得魏相激賞。受魏相餽贈後,又以住持之尊而答以“當日卷卷(惓惓)斯道”云云。在這段美談裏,“指座”是住持正式就任之前的儀式性動作,“法語”乃住持之發言,所登之座乃是“法座”。對此,我們不妨參考元代德煇重編之《敕修百丈清規》。其卷三講述了某寺住持空虚,由有司尋覓人選上任的程序,而最核心的受請昇座過程如下:

受請已,次日昇座。侍者分付行者,預於法座下右邊排列疏帖、設位。專使預稟維那,請宣疏帖人。侍者覆住持(按:即新任住持),鳴鼓,如常上堂式。住持出,至位立,進香卓。專使燒香,呈疏帖。每呈一疏,則專使燒香遞上。住持逐一拈,各有法語。宣畢,專使仍炷香,兩展三拜。或觸禮、或免,在住持意。退卓。住持登座、提綱、敍謝、結座。〔2〕《大正藏》第48册,1124頁。

這段文字並未出現“指座”二字,但是可以看出來賓席設於法座下邊右側(即來賓視綫方向之左手邊),整個“昇座”儀式是在香煙繚繞下進行的。《敕修百丈清規》之中,“指座”二字出現於新命住持並非現任住持親傳弟子的場合,而歸入寺方已有住持,拱手讓給新任之程序(原文以小字寫出的參考致詞以“”標示):

(前略)專使當隔宿懷香,詣方丈(按:指現任住持),觸禮三拜,詞云:“拜請和尚,來日爲新命和尚引座。”

次日粥罷,法座右邊排列椅卓,卓上安疏帖。座左亦設住持椅子。鳴鼓集衆,住持(按:指現任住持)出昇座,與五參禮同。令請客侍者請新命趺坐,褒美新命爲法而出,勸請舉揚,慰衆渴仰。舉話有無不拘,(中略)下座住持歸座左,向外而立〔1〕這裏“下座”是指走下座位。即現任住持離開法座,面向觀衆而站到法座左邊(以住持視綫之方向)。後文的“下座”則是指新昇座的住持走下座位。。

專使同知客侍者,往新命前問訊畢。新命出住持前問訊,次與兩序大衆問訊。

若新命是嗣法弟子,住持付法衣,有法語。披衣了,進前,請住持趺坐。大展三拜,不收坐具。進詞云:“早蒙陶鑄,仰媿先宗。來請既勤,難逃公命。下情無任,惶懼之至。”又三拜,進詞云:(中略)又三拜,收坐具〔2〕收起舊任住持的蓆褥等坐具,即請師傅起立。,進前問訊。住持答云:“斯道所寄,一綵九鼎。不忝當仁,惟冀保任。”却歸座右立〔3〕新命站回法座右邊,法座暫懸。。專使度疏帖,各有法語。

若非法嗣,即出座前,與住持問訊,次與兩序大衆問訊。徑歸座右,拈衣、拈疏帖,有法語。專使先稟維那,請宣疏帖人。宣畢。指座,有法語。登座,垂語問答,提綱、敍謝、結座。下座到住持前,兩展三禮。初展詞云:“叨膺請命,有玷宗風。仰蒙玉成,下情不勝感激之至。”住持答云:“喜慶人天之請,榮增佛日之光。下情不勝欣抃之至。”再展云:“即日時令謹時,共惟堂頭和尚尊候,起居多福。”觸禮三拜,或講或免,隨住持意。次與兩序、大衆問訊,知客侍者引巡寮致謝。如嗣法者,下座先至住持前,大展三拜。退與大衆問訊。然後巡謝同前。(後略)〔4〕《大正藏》第48册,1124—1125頁。

按照這段説明,不論新任住持是舊任之嗣法弟子與否,昇座之前應該先站在法座右手邊(以面對僧衆與來賓方向爲準)。現任空出法座後,站立於法座左手邊。如果新任爲嗣法弟子,應請師傅暫時坐下再致詞;若否,昇座前應“指座”而致“法語”,登座後再致詞,包括與僧衆和賓客問答、提綱、敍謝等節目。不論是哪種情況,新任坐定(結座)之後,均應暫時走下法座,向舊任致敬。舊任離寺,須向新任借法座,由專使陪同舉行辭别禮,這裏不再贅引。

某寺住持開堂或祝聖壽,亦可在當衆宣佈公文以及各方來賓致詞後,指法座、致法語而後昇座、捻香。這裏再引《敕修百丈清規》:

古之開堂,朝命下,或差官敦請,或部使者,或郡縣遣幣禮,請就某寺,或本寺官給錢料,設齋開堂,各官自有請疏及茶湯等榜,見諸名公文集。近來開堂,多是各寺自備,至時入院,侍者分付行者,鋪設法座。報衆掛上堂牌,具寫官員諸山名目,預呈住持,於座左設位。鋪卓袱爐燭,排列疏帖,預先和會維那,宣公文。首座宣山門疏,以次頭首,或諸山、江湖、名勝,宣其餘疏,及預請諸山一人白椎。

座前對面,排官員位。侍者覆方丈,鳴鼓衆集。侍者同專使入請住持。出鐃鈸、幡花、挑燈、迎引至法堂位前立。如受請時未拈衣,當舉法語。披衣畢,專使進前插香行禮。初展云:“即日伏蒙和尚先據法筵,下情不勝感激之至。”再展敍寒温畢。觸禮三拜。住持答,一拜。先呈公文,舉法語畢,接付維那宣白。次山門、諸山、江湖疏,一一遞上,有法語,分送宣讀。若見任官請開堂,有疏,親自捧遞,有法語。宣畢。指法座,有法語。登座拈香祝聖,次拈帝師、省院、臺憲、郡縣、文武官僚香。侍者逐一度香。惟法嗣香,住持懷中拈出,自插爐中,斂衣趺坐。侍者燒香,下座問訊。兩序出班。問訊畢,侍者再登座,燒香問訊。禮與旦望上堂同。(後略)〔1〕《大正藏》第48册,1125—1126頁。

《敕修百丈清規》重編自懷海(?—814)作品,很難説上述儀禮酬答有多少來自懷海原文。唯南宋以後,禪師語録收入大量以“指法座云”“指座云”爲開頭的昇座或開堂話語,似乎指座、致詞而後昇座的習慣盛行宋代。而這樣的風氣似乎是由臨濟義玄(?—約866,謚慧照禪師)開創或發揚的。慧然《鎮州臨濟慧照禪師語録》卷一正文開篇云:

府主王常侍與諸官請師升座。師上堂云:“山僧今日事不獲已,曲順人情,方登此座。若約祖宗門下,稱揚大事,直是開口不得,無爾措足處。山僧此日以常侍堅請,那隱綱宗,還有作家戰將,直下展陣開旗麽?對衆證據看!”〔2〕《大正藏》第47册,496頁。

之後記録臨濟義玄當場與僧衆的辯難喝叱,以及此後義玄各種上堂致詞。按義玄乃黄檗希運(斷際)弟子,而希運師從懷海。記載於會昌二年(842)以後的《黄檗山斷際禪師傳心法要》時當希運(?—850)暮年,雖然收入若干堂上對白,並未記録希運最初晉昇住持時的講話〔1〕《大正藏》第48册,379—387頁。然而要是宋代《景德傳燈録》記録不差,最早留下“上堂云”之類的開場對白乃是袁州道明、忻州自滿、百丈懷海一輩。然而這類講論與師徒機鋒,較之就任或祝聖的紀念性致詞仍有差距。。恐怕新任昇座或開堂之前,先特意加以致詞的做法,乃是因爲義玄的著名就職講話而蔚爲風潮。只是由上引《臨濟録》可以看出,義玄昇座之際,發言頗具挑戰意味,這距離“指座”作爲儀節一環的定型化,以及致詞内容的儀禮化應當有一段時間。從而可以假定,《敕修百丈清規》注重的住持繼任與開堂等儀式,是晚唐到五代間纔逐步成形並發展出各種版本與細節,宋元之間始集其大成〔2〕類似的文獻還有《卍續藏》第63册559—570頁收入的《入衆須知》一卷,兹不贅。。既然9世紀中期回鶻宗奉摩尼,又甫入主塔里木盆地,很難想象地處西陲的龜兹立時反映内地流行清規。相對地,倘令回鶻地區的佛教徒受内地影響,而於重修庫木吐喇第79窟之際斟酌採用其儀式,則要容易解釋的多。

在該窟壇基正面畫面裏,稱爲“當寺指座”之崇信律師恰好站在中央偏右(以律師視綫方向爲準),相對於中央偏左、疑似手持長柄香爐,而榜題可能原來寫出完整寺名的僧侣。兩僧以冉冉香煙隔開,往壇上尊像的方向薰飄。如果以上詮釋基本方向不差,此窟之重修可能與新開寺院、新舊住持交接或者某種祝聖開堂儀式有關。故而具銜並署有“一心供養”四字套語的頭號供養者應爲崇信本人。現在中央偏左一排關鍵人物的身份與族望均難以卒讀,無以判斷是哪一種場合。只是倘若10世紀漢地佛寺儀禮已與上引《敕修百丈清規》文字相去不遠,並且傳到回鶻地區没有太明顯的變形,則不妨推測中央偏左一排的僧侣及俗家人物可能是任命新住持的專使團,童子搜阿迦可能是派給新命的侍者,俱羅和尚以及對面(窟門右端)跪拜的頡里思力公主家族則可能兼具觀禮賓客身份。這可以解釋爲何崇信左方僧侣似乎手持長柄香爐,而崇信本人左手持花,右手仿佛空出,兩人均不像壇基正面其餘人物採合十持花之姿——這描繪的有可能正是某種任命或交接禮。同時我們也不能排除另一種可能性,即疑似手持香爐,而面目、裝束亦深具漢風的僧人正是某寺現任住持。在後一種情況下,其香煙或許近似於所謂“法嗣香”,在畫面裏恐怕是作爲準備交接給新任的住持地位的象徵。

顯而易見的是,“指座”在《敕修百丈清規》等《大正藏》《續大正藏》所收内典文獻中只是形容動作的語詞,並非僧侣稱號。從而要是上述榜題確實寫出“當寺指座律師”一稱,這不像道地説法。先不論疑似手持香爐的僧侣是否純然出身唐人族胤,亦不論“當寺”是指第79窟及周邊地段抑或外地某寺,我們都可以假定,這種奇特名稱乃是西域佛教徒對於内地儀式的一知半解或有意改造。這暗示,倘若第79窟最後一次修整與漢僧有密切關係,則這些漢僧不太可能是剛從敦煌等河隴以東請來的高僧大德,比較像是出身西域北道僧團。他們已經相當程度上本地化、回鶻化了,但仍然承襲唐人文化素養,其漢文造詣也相對較高。

當然,上述詮釋還有不少難點。例如要判斷壇基正面的世俗男女供養人是否具有專使性質,關聯到當時龜兹回鶻是否設有統轄佛寺的官署或特使,又是否可能遠從高昌或其他城區派赴。而壇基一隅來自“頡里阿斯密施(?)城中”,名號不知所云的“識知俱羅和上”,其地位與族屬也不清楚。更關鍵的問題是,爲何包括俱羅和尚在内的,壇基正面席次最爲關鍵的幾位僧侣,看來都缺乏回鶻文榜題?是否因爲畫面留白不足,而當時回鶻語缺乏簡潔説法來説明諸僧名號?還是因爲這幾名僧侣在當時聞名遐邇,用不著補充回鶻文説明?而從宏觀角度來看,倘若第79窟供養人畫像描繪的正是回鶻人尊奉漢僧,由其主持復興庫木吐喇石窟的紀念性場面,那麽這是單純反映佛教徒積累功德的社會文化風氣,抑或彰顯回鶻上層階級的宗派偏好與教育方針,更有必要結合壁畫、題記、文獻等多方面資料纔能充分探討。

五、結 語

儘管龜兹語在龜兹地區通行的年代下限仍不明瞭,但庫木吐喇第79窟三語文合璧榜題説明,龜兹語在徹底消亡之前,至少曾經作爲一種宗教語言而受到當地佛教徒重視。尤其我們過去從龜兹石窟調查到的,説明壁畫供養人身份的婆羅謎文題銘,幾乎都以梵語寫成。該窟不採用梵語,反而用龜兹語,可見龜兹語在龜兹回鶻時期確實受過推崇。然而由此可以察覺,這個時期在龜兹出現的佛教徒,其遣詞用字與8世紀以前的龜兹佛教徒已有所不同了。

最近有研究認爲,西州回鶻疆域曾於876—890年或稍後的西征中達到怛羅斯地區,890年以後放棄焉耆以西地區,西界大致固定於焉耆一帶。925年寫成的《鋼和泰卷子》于闐語地名表則似乎足以判斷當時回鶻西界在焉耆或龜兹〔1〕參見付馬《西州回鶻王國建立初期的對外擴張——中國文化遺産研究院藏xj222-0661.09號回鶻文書的歷史學研究》,朱玉麒主編《西域文史》第8輯,2013年,145—162頁。。雖然目前能夠説明9—10世紀回鶻佔領龜兹具體進程的資料仍嫌不夠充分,但要是其分析大致不誤,那麽庫木吐喇第79窟最後一次重修就有可能遲至10世紀回鶻勢力重返龜兹之後。要是如此,這時婆羅謎文龜兹語榜題的出現,究竟意味著龜兹傳統佛教之薪火相傳,或者其實更偏向後人對龜兹文化的有意復興或再造,藉以引入當時流行的佛教宗派,便是學者不能不仔細研究的問題。

無庸贅言,第79窟之分析,只有通過更全面的庫木吐喇石窟研究,甚至於新疆全境的石窟寺研究,纔有望妥善解決。對此,我們認爲至少以出土文獻而言,摩尼教在龜兹痕跡極不明顯〔1〕龜兹語摩尼教文獻目前僅見於吐魯番地區發現的一件摩尼教文字書寫的德藏龜兹語-回鶻語摩尼讚,參見 G.-J.Pinault,“Bilingual hymn to Mani.Analysis of the Tocharian B parts”,Studies on the Inner Asian Languages 23,2008,pp.93-120。最新漢譯提供於阿不都熱西提·亞庫甫《古代維吾爾語讚美詩和描寫性韻文的語文學研究》,上海古籍出版社,2015年,152—161頁。;而目前學者所知的龜兹出土龜兹語世俗文書,年代大率爲8世紀末以前〔2〕詳見慶昭蓉《吐火羅語世俗文獻與古代龜兹歷史》,北京大學出版社,2017年。。换句話説,直到這種語法、書法明顯受到回鶻人影響的龜兹語題記出現之前,龜兹語的書寫文化似乎曾在當地出現過某種衰歇或斷層。而佛教在回鶻時期龜兹地區的存續甚至於復興,除了漢僧有其保護之功,粟特佛教徒——或者説操回鶻—粟特語(Turco-Sogdian)的佛教徒——作用也不宜忽視。承吉田豐教授解析,庫木吐喇谷口區第7窟發現的漢-粟特雙語文合璧赭書題記中,以粟特文字書寫的粟特語部分帶有回鶻語影響,又出現常見於回鶻文獻的漢語借詞tytsy“弟子”〔3〕吉田豐《新疆維吾爾自治區新出ソグド語資料》,68—71頁。實際上,對於吐魯番地區出現的大量晚期粟特文獻,學者們認爲其書寫與使用者可能是受到粟特語教育的回鶻人,抑或是回鶻化的粟特人,而近年吉田氏看法略傾向於後者,參見吉田豐《ソグド人と古代のチュルク族との關係に關する三つの覺え書き》,《京都大學文學部研究紀要》50,2011 年,31—40 頁。。其粟特文題寫者,不論譜系更近粟特或回鶻,都足以讓人推測當時興修金沙寺等寺院的隊伍裏,既有漢僧抑或通曉漢文者,亦有與粟特關係密切的人士〔4〕實際上,漢-粟特雙語文合璧赭書題記對面出現的龜兹語題刻亦含有回鶻語化梵語人名,以及回鶻人習慣以第一人稱留題的特徵。參見新疆龜兹研究院、北京大學中國古代史研究中心、中國人民大學西域歷史語言研究所《克孜爾石窟谷西區39窟現存龜兹語及其他婆羅謎文題記簡報》,《西域文史》第10輯,30—31頁。。既然粟特佛教徒在唐代龜兹等地僧團頗具實力〔5〕參見慶昭蓉《庫車出土文獻中的粟特佛教徒》一文。,那麽10世紀中期以降,回鶻上層階級改宗佛教此一重大轉折,要是涉及經營策略之改弦更張,就必須考慮焉耆、龜兹、粟特等諸胡以及漢人在這個歷史情境之下的互動型態,以及各自的政治、經濟、社會與文化考量。窟群區第79窟三語文合璧榜題看不出該窟最後一次重修,是否也曾有粟特佛教徒居間運作,但漢風佛教之受到尊崇則十分明顯。龜兹語儘管作爲一種當地文化象徵以及宗教語言而受到標榜,可是從整個繪畫場面看來,龜兹傳統佛教可謂已成歷史餘韻了。

總之,庫木吐喇窟群區第79窟婆羅謎文龜兹語題銘,應當可以視爲龜兹語在龜兹最晚期的實態,是探索當地語言從龜兹語轉换爲回鶻語過程的關鍵性資料。一言以蔽之,當地社會在文化、語言上回鶻化的過程,應當不只是龜兹人、回鶻人雙向互動所致,恐怕還是與漢人、粟特人等多種族群彼此折衝交融的結果。至今,文獻學者研究龜兹-焉耆佛教與回鶻佛教之間的關係,側重《彌勒會見記》有關研究,以及焉耆、吐魯番一帶出土的胡、梵佛典。由此可以看出,龜兹語、焉耆語佛典以及其代表的佛教部派,曾在吐魯番地區炙手可熱,引領風騷。然而,它們在龜兹、焉耆本地的最終階段,卻頗爲曖昧難明。不少藝術史學者從柏孜克里克誓願圖出發,探討龜兹佛教藝術對回鶻石窟壁畫的影響。三語文合璧榜題的重新解讀,可望爲這些課題帶來新的切入點,其歷史意義則請回鶻研究專家深入剖析〔1〕2017年初夏脱稿後,我們注意到吉田豐《ソグド文字で表記された漢字音》(《東方學報》第66册,1994年,1—110頁)已述及“公主”在8世紀前後的突厥語(如尼突厥文碑铭寫爲quncuy)、粟特語(粟特文佛典題記寫爲xwncwyh)以及之後的回鶻語形式,並指出字中鼻音顎化在回鶻時期之前的西域胡人之間已經發生,尤見該文5、46頁。對此,我們認爲“公主”一稱理當早已爲龜兹人所知,但庫木吐喇第79窟榜題所見者乃是已知龜兹語文獻之首例。綜合各種跡象看來,該處榜題的婆羅謎文拼法hkuncuy仍然很有可能是受到當時回鶻、粟特等胡人發音或拼字習慣影響。此外,2017年6月23日松井太教授電郵賜示此窟回鶻文題記的最新解讀成果。該氏認爲相應於“童子搜阿迦”的回鶻文二字,前一字疑可轉寫爲 'WX[L]Y(回鶻語 oγ[l]ä“兒子”)、'WXL'NY(回鶻語 oγlanä“童子”)抑或是 'WRY(回鶻語 urä“兒子”);後一字疑可讀爲 S'W'K(回鶻語 säwäg“愛;可愛的”,通常形式爲 sävig、sävüg 等),在此謹表致謝。。

附識:謹以此文獻給2017年初謝世的馮其庸先生,以紀念先生推動龜兹研究之熱忱。

——我国丝绸之路上的石窟