雾霾影响下的公众情绪与风险感知研究

——以天津市微博用户为分析样本

樊 博, 杨文婷, 孙 轩

(1. 上海交通大学 国际与公共事务学院, 上海 200030; 2. 南开大学 周恩来政府管理学院, 天津 300350)

雾霾影响下的公众情绪与风险感知研究

——以天津市微博用户为分析样本

樊 博1, 杨文婷1, 孙 轩2

(1. 上海交通大学 国际与公共事务学院, 上海 200030; 2. 南开大学 周恩来政府管理学院, 天津 300350)

近年来雾霾现象的严重化已对公众生活产生了不同程度的负面影响。基于微博平台获取数据,进行语料分析和数据整理,通过相关性检验、协整检验和格兰杰因果检验等方法研究了公众情绪和风险感知之间的关系。结果显示,在1%显著性水平上,公众的悲伤情绪、恐惧情绪、厌恶情绪在滞后二期情况下能够有效预测公众对环境问题的风险感知,公众对雾霾的关注度在滞后二期时也能够有效预测公众对环境问题的风险感知,但公众正面情绪未包含预测公众对环境问题风险感知的有效信息。

公众情绪;雾霾; 风险感知; 微博

Abstract: In recent years, the severity of haze has had negative impact on public life to varied degrees. Through the corpus analysis and processing of the data collected from the microblog platform, correlation test, co integration test and Granger causality test are used to explore the relationship between public emotion and risk perception. The results show that sadness, fear and disgust, at the 1% significance level, can effectively predict the environmental risk perception in lag 2. The public’s concern about haze can also effectively predict the environmental risk perception in lag 2, but the public’s positive emotion cannot predict the environmental risk perception.

Keywords: public emotion; haze; risk perception; microblog

近年来,我国许多城市都发生了持续性的“雾霾”天气现象,严重影响了公众的正常生活和健康水平。 随着信息技术的高速发展,公众能够在网络社交平台及时表达自己的想法。“雾霾”话题成为了近年来网络社交平台中的热门话题,但少有学者针对雾霾问题来研究公众情绪和风险感知的关系。 然而,不同的情绪会对风险感知产生不同的影响,尤其是恐惧和愤怒等负面情绪对风险感知有着显著的影响[1]。因此,本文认为有必要深入探讨公众情绪的波动对于风险感知的影响这一问题。 本文以微博为数据收集平台,以雾霾问题为切入点, 进而深入探究公众情绪和风险感知二者之间的关系。

风险感知属于心理学的研究范畴,指个体对存在于外界的各种客观风险的感受和认识,并强调个体由直观判断和主观感受获得的经验对认知的影响[2]。Slovic[3]对风险感知进行不同维度的测量,提出感知风险是可测量的且是因人而异的。国内对于风险感知的研究主要集中在突发公共事件领域,如对SARS事件中的公众风险认知研究[4]等。国内外学者还深入研究了情绪与风险感知之间的关系,杨维等[5]讨论了地震环境下的情绪对风险感知的影响,Slovic等[6]研究了不同情绪对于风险感知和决策的影响。然而,现有文献多从公共危机事件(如地震、水灾等)和市民个人行为(如消费、旅行、癌症预防等)的视角来分析情绪与风险感知的关系,但以社会问题为背景的分析较少。综上,现有文献主要存在以下两个方面的不足:第一,雾霾会引发公众情绪的波动,现有研究对情绪波动的影响的深入研究较少,尤其是不同情绪会引发怎样的决策行为等具体问题都有待深入研究;第二,对公众情绪与风险感知之间的关系研究主要集中在公共危机事件或公众的个人行为上,针对社会问题的研究较少。因此本文针对雾霾这一环境问题,对雾霾影响下所产生的不同情绪和风险感知之间的关系进行实证研究。

一、 理论构建及研究假设

1.理论构建

葛鲁嘉[7]将环境细化为物理环境、生物环境、社会环境、文化环境和心理环境五个方面。雾霾属于大气污染现象,因其产生的“雾霾天”属于物理环境的一种,每个人都不可避免地生活在这样的环境中。基于人—环境适应模型可知,环境会影响人的情绪、行为和习惯,人们会被劝服向更为一致的环境转移[8]。“雾霾天”作为一种物理环境,出现在公众的日常生活中,甚至成为了公众生活环境的一种常态现象,影响公众的情绪、认知和行为。随着研究者对环境保护与可持续性发展的关注,环境心理学家们意识到如果缺少了公众的参与,环境保护与社会的可持续性发展是无法实现的。政府在为公众提供参与途径时,有必要关注公众的情绪、态度、行为变化。

也有学者在天气和公众的情绪之间关系上进行了不同角度的研究。Schwarz & Clore[9]的一项研究发现在晴天接受采访的人比在雨天接受采访的人表示出了更多的生活满足感。Howarth & Hoffman[10]把 “天气效应” 概括为“天气变量影响投资者的情绪,而情绪会导致投资者有特殊行为的倾向”。还有研究者发现阳光、湿度等是影响情绪的主要环境变量[11]。综上,雾霾作为目前国内的主要环境问题之一,其影响下的公众情绪和行为是不稳定的,具有研究的必要性。

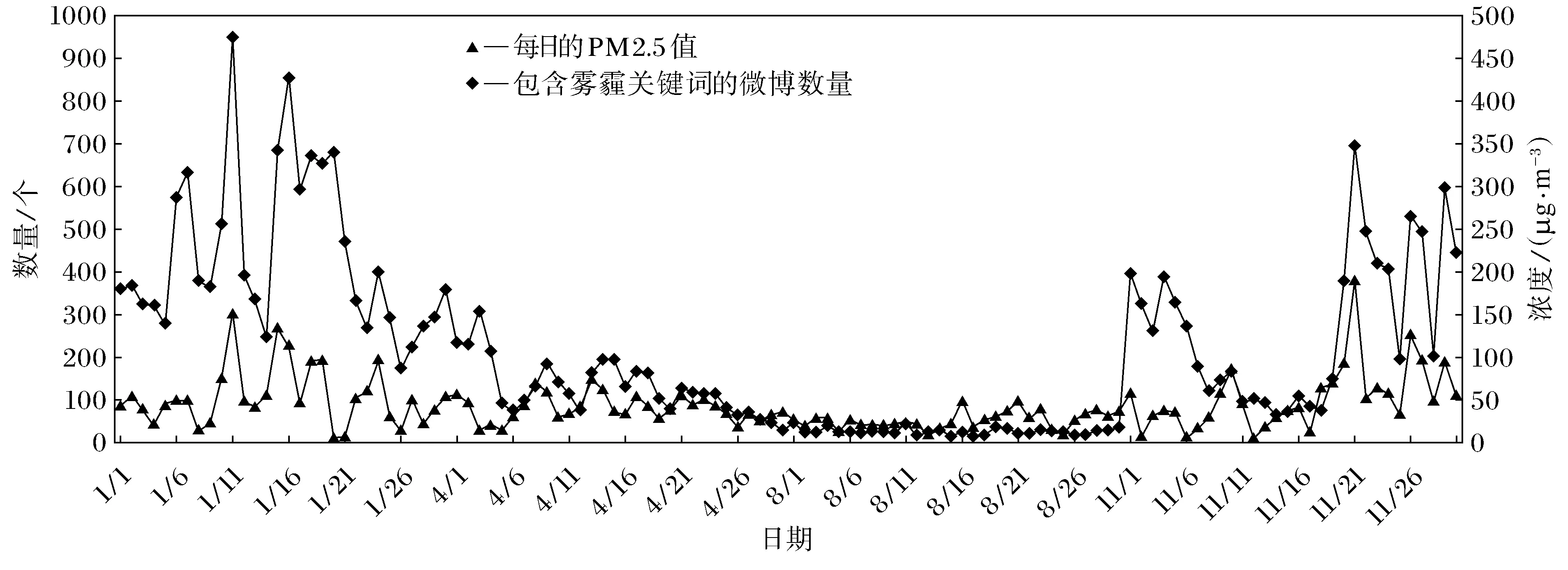

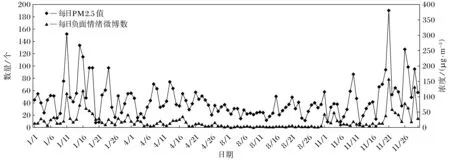

由于互联网平台的情绪分析技术逐渐成熟,国内外学者利用微博、Twitter等社交软件测量社会情绪,从多个角度进行分析。Bourtte[12]研究了股市与社交软件中公众情绪的关系。赖凯声等[13]通过分析微博选取的情绪词与股市收盘价的相关系数来预测上证股指。这些研究成果都表明基于微博的海量文本分析能够较为科学地反映公众的情绪波动。因此,本文以“雾霾”为关键词在微博高级搜索功能中进行搜索,结果与对应时间的PM2.5值比较,得到的样本数据T为120天的时间序列。从两条曲线的总体走势来看,包含“雾霾”关键词的微博数量与PM2.5值的变化大体相同(见图1)。本文对两个指数进行相关性分析,得到其相关性指数r为0.641,在0.01水平上显著相关,即采集的微博样本数量与雾霾的天气变化具有相关性。可以看出,从微博中挖掘雾霾影响下的公众情绪方法具有可行性。

情绪的分类有多种方式,在情绪分类理论取向中,国外学者区分“基本情绪”和“情绪图式”,提出基本情绪包括兴趣、快乐、悲伤、愤怒、厌恶和恐惧[14]。在情绪维度理论中,Watson & Tellegen[15]运用自陈式情绪研究方法,提出了积极-消极情感模型,认为积极情感和消极情感是两个相对独立的、基本的维度。国内研究中,董颖红等[16]基于情绪结构理论,建立了基于微博的基本社会情绪测量词库,共818个词,划分为五种基本社会情绪,包括快乐、悲伤、厌恶、愤怒和恐惧。本研究也采用该情绪划分方法,通过微博的海量数据收集,获得雾霾影响下的五种情绪指数,探究公众情绪与风险感知之间的关系。

图1 1月、4月、8月、11月(1~30日)微博搜索与PM2.5相关走势

2.研究假设

Slovic[3]提出风险感知的两个主要因素:一是不可控的恐惧风险,二是不可观测的未知风险。而情绪是影响风险感知的关键因素。具体而言,Filep等[17]以旅游业为个案研究发现快乐情绪和风险感知之间有相关性,越开心的游客的风险感知越低。Johnson & Tversky[18]以效价视角(valence-based perception)划分情绪为正面和负面,检验对风险感知的影响,发现消极的情绪风险感知高于积极的情绪。基于以上研究,提出假设H1:公众正面情绪增加会引发其对雾霾环境的低风险感知。H2:公众负面情绪增加会引发其对雾霾环境的高风险感知。

Lerner等[1]发现愤怒和恐惧是“9·11事件”中重要的情感因素。评价倾向框架(appraisal tendency framework,简称ATF)则强调对同一效价的具体情绪进行评估,其假定了恐惧和愤怒对风险感知有不同的影响[19]。也有研究者提出愤怒比恐惧对未来事件有更乐观的评估[20]。基于以上研究,提出假设H3:公众悲伤情绪增加会引发其对雾霾环境的高风险感知。H4:公众厌恶情绪增加会引发其对雾霾环境的高风险感知。H5:公众恐惧情绪增加会引发其对雾霾环境的高风险感知。H6:公众愤怒情绪增加会引发其对雾霾环境的高风险感知。

Finucane等[21]证明了提供关于利益的信息能够改变风险认知,时勘等[4]指出SARS疫情信息能够影响个人的风险认知水平。还有学者探讨了信息可信度和地震感知的关系,指出信息可信度显著影响风险感知[22]。基于已获取的数据,本研究中的公众对雾霾的关注度能够表示公众获取信息的多少,因此提出假设H7:公众对雾霾的关注度增加会引发高风险感知。

二、 研究设计

1.数据的收集和整理

本文选取天津市微博用户为分析对象,主要有以下两点原因:一方面,天津市的大气污染状况堪忧,京津冀城市带是中国雾霾污染的重灾区;另一方面,天津市的微博用户覆盖率较高。本文选取2014年1月、4月、8月和11月进行数据采集,覆盖不同的季节和不同的雾霾污染时段。在四个季节中采取系统抽样法进行微博语料采集。以1月份搜索为例,首先,选定当月时间段为15至20日,输入“雾霾”为关键词,限定区域为天津,类型为原创,搜索得到12 372条微博,并进行编号;第二,确定样本n为200;第三,确定分段间隔K,根据公式k=N/n计算抽取微博的间隔数量,间距为61(12 372/200,取整);第四,按照间距61进行抽取,最终得到200条微博。其他三个时间段也采取该方法,最终,共获得800条微博、45 595字语料,并使用汉语词法分析系统NLPIR/ICTCLAS(2014版)进行分词,得到情绪词库。

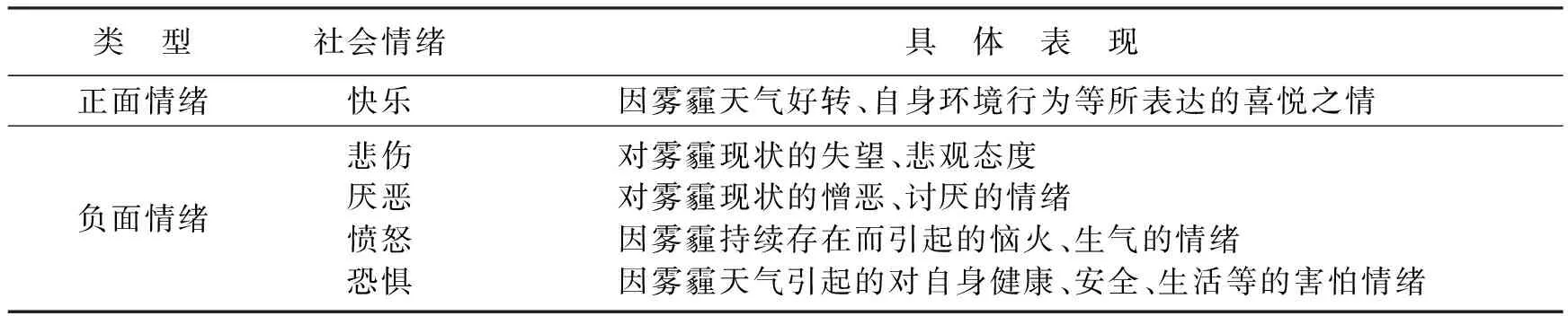

基于微博语料分析,本文共得到57个情绪词,但由于表情类符号不能进行进一步搜索,所以剔除后共得到25个有效情绪词。本文根据微博基本社会情绪测量词库对所得到的词语进行划分,共划分为五种基本社会情绪,即快乐、悲伤、厌恶、愤怒和恐惧。同时,基于Watson & Tellegen的积极—消极情感模型,分为正面情绪和负面情绪两大类(见表1)。基于该情绪划分体系,本文对25个有效情绪词进行划分,共得到16个负面情绪词和9个正面情绪词。

表1 情绪词划分体系

Pepe等[23]通过研究用户给自己未来发送邮件中的情绪,来分析人们对未来的态度。他将每一个邮件词汇中的情绪词和情绪词库中的词汇进行匹配,在相应的情绪类型上逐个加分。本文也采取类似方法,对当天有“雾霾”关键词的原创微博进行判断和清洗,通过语义及微博情绪测量词库对相应微博进行划分,如微博中包含“斥责”,则在愤怒情绪数值上加一分。然后,进行连续每日的搜索,最终形成五种情绪指数的时间序列。其中“快乐”情绪即正面情绪指数,“悲伤”“厌恶”“愤怒”和“恐惧”指数累加为负面情绪指数。

国内现有研究主要通过问卷的形式测量风险感知,受限于问卷设计、人力、物力及被调查者状态等因素,根据样本进行推断有较大误差。Tang提出用网络搜索行为的频率来表示风险感知,他们基于百度新闻热搜词对风险感知程度进行了分析[24]。本文借鉴该测量方法,基于百度新闻热词搜索引擎对搜索焦点进行检索,共得出与环境有高度相关的7个热搜关键词:雾霾、水污染、大气污染、土壤污染、白色污染、环境污染、保护环境。百度指数平台能够提供每个搜索词的每日搜索热度,笔者对每个关键词的每日搜索指数累加并进行标准化,得到公众对环境的风险感知指数。此外,搜索有“雾霾”关键词的原创微博,删除无效信息后,微博数量即为当日公众对雾霾的关注程度,连续搜索得出每个月的关注度指数。

2.描述性统计

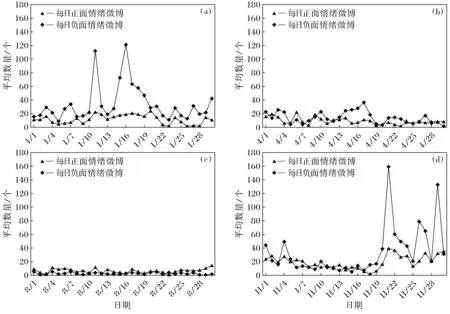

本文收集了2014年1、4、8、11月共120天的样本,分别统计了快乐、悲伤、厌恶、愤怒、恐惧五种情绪指数。图2为这四个月正面情绪指数和负面情绪指数,表2为主要变量的描述统计结果,可见负面情绪指数在秋冬季波动较大。

图2 2014年四个月的正面情绪指数与负面情绪指数折线图

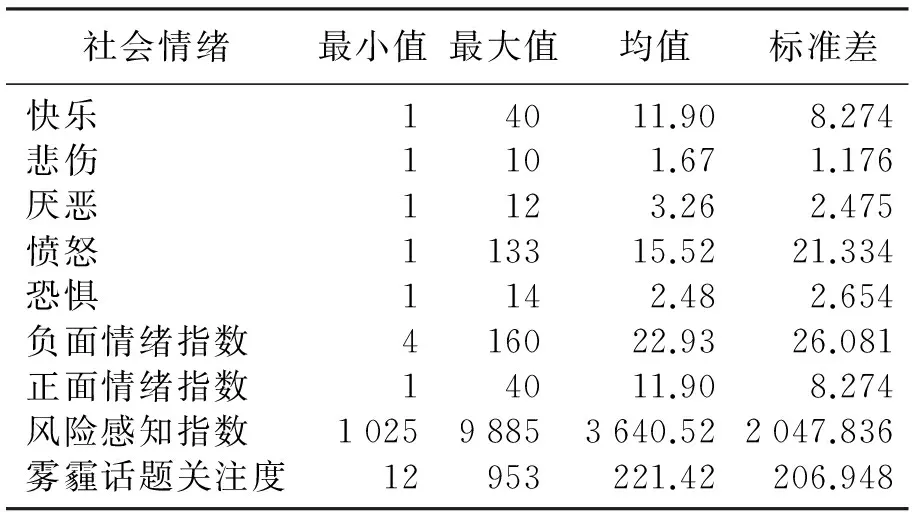

社会情绪最小值最大值均值标准差快乐 1 40 11.90 8.274悲伤 1101.671.176厌恶 1123.262.475愤怒 113315.5221.334恐惧 1142.482.654负面情绪指数 416022.9326.081正面情绪指数 14011.908.274风险感知指数 102598853640.522047.836雾霾话题关注度12953221.42206.948

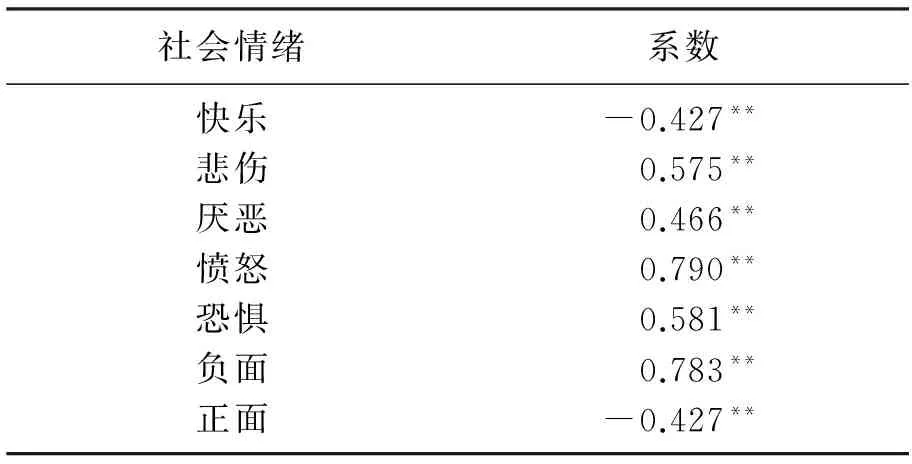

本文将情绪指数与PM2.5的指数进行相关性分析。从表3中可知,悲伤、厌恶、愤怒、恐惧情绪指数与PM2.5指数都有显著的正相关关系,负面情绪指数与PM2.5也为显著正相关,正面情绪指数与PM2.5为显著负相关。从图3可以直观地看出本文所得到的负面情绪指数随着PM2.5的变化而变化,在1月和11月雾霾非常严重的秋冬季,相应的负面情绪也波动较大。

表3 PM2.5与情绪指数的相关性系数

注: **表示在0.05水平下显著,下同。

图3 1、4、8、11月负面情绪综合指数曲线与PM2.5相关走势

3.雾霾影响下的公众情绪

在进一步分析公众情绪和风险感知的关系前,本文对有雾霾天气时的情绪指数和没有雾霾天气的情绪指数进行独立样本t检验,探究雾霾是否对公众情绪的变化呈现显著影响。按照国家标准,PM2.5值如果超过75微克/立方米归为雾霾天气。本文对四个月的数据进行划分,雾霾天气共有65天(组1),没有雾霾的天气共有55天(组2)。本文对两组数据进行独立样本t检验,得到sig.值为0.001,小于0.05,故拒绝原假设,即雾霾天气下的情绪和没有雾霾天气下的情绪具有显著差异。因此,雾霾对于公众的情绪是有显著影响的,基于以上结论,本文对雾霾影响下的公众情绪进行进一步分析,探究公众情绪与风险感知之间的关系。

三、 分析结果

1.相关性分析结果

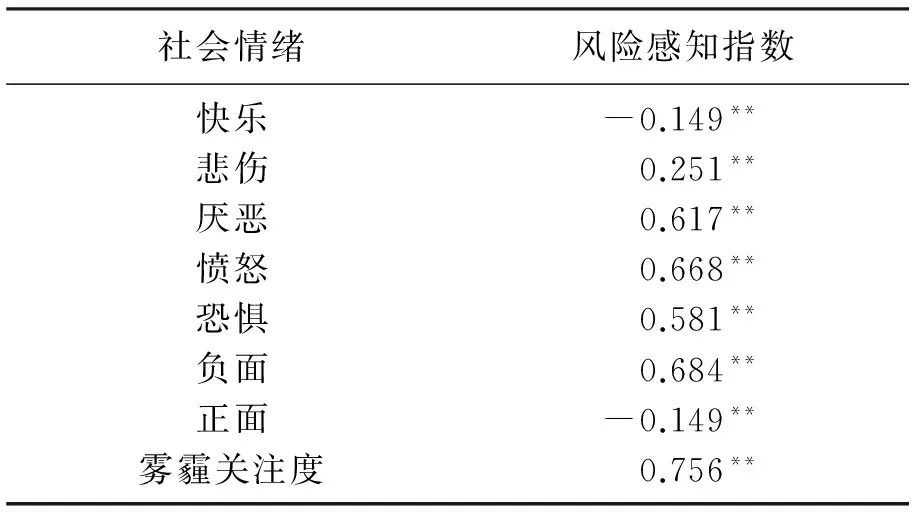

文章对公众情绪与风险感知进行了相关性分析,结果见表4。

表4 风险感知指数与情绪指数相关性

从表中可以看出,公众对环境的风险感知与公众快乐情绪呈现显著的负相关(P<0.01),而公众对环境的风险感知与公众的悲伤、厌恶、愤怒、恐惧情绪呈现正相关(P<0.01)。公众的环境风险感知与公众的正面情绪显著负相关,与公众的负面情绪显著正相关(P<0.01)。此外,公众的环境风险感知与公众的雾霾关注度呈现显著的正相关(P<0.01)。

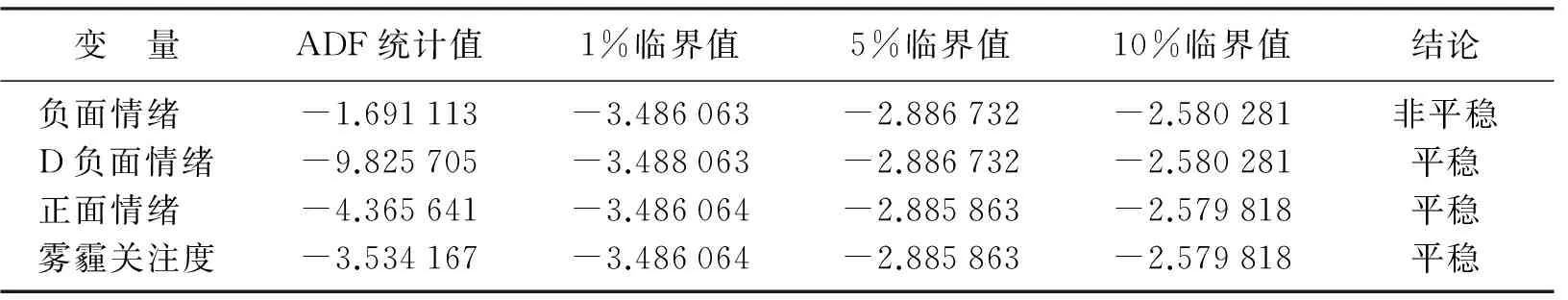

2.格兰杰因果关系分析

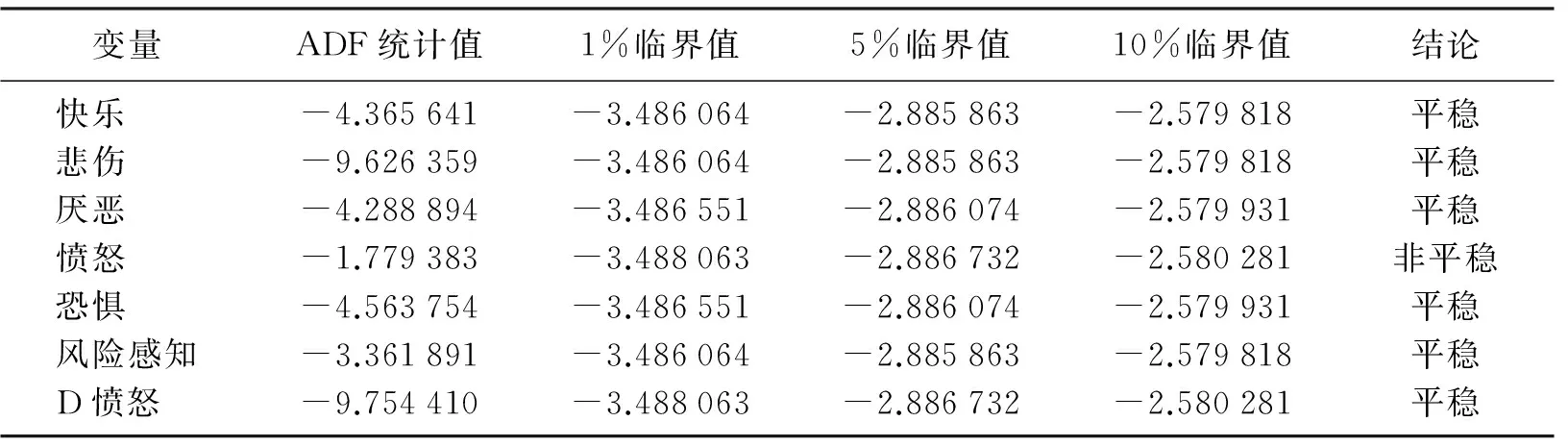

本文希望通过公众情绪和风险感知之间的格兰杰检验来深入探究二者之间的关系。文章首先对五种公众情绪和风险感知指数之间进行了单位根检验(augmented dickey-fuller test,简称ADF检验),检验时间序列是否为平稳序列。通过对五种公众情绪的ADF检验,文章发现快乐、悲伤、厌恶、恐惧情绪,以及风险感知的时间序列在1%的显著性水平上不存在单位根,可直接进行格兰杰因果分析。而愤怒情绪的时间序列存在单位根,为不平稳序列,因而对愤怒情绪进行一阶差分后再进行ADF检验,结果显示在1%显著性水平上不存在单位根,为平稳序列(见表5)。

表5 公众情绪(分类)与风险感知的ADF检验结果

注: D表示一阶差分,下同。

文章在进行了ADF检验之后,为了避免变量之间的伪回归,对五种公众情绪与风险感知之间进行协整检验,探究变量之间是否存在长期稳定的关系。基于Eviews的检验结果,根据迹和最大特征值中的原假设所对应的P值看,结果在0.05的显著水平上拒绝原假设,即快乐情绪和风险感知、悲伤情绪和风险感知、恐惧情绪和风险感知、愤怒情绪和风险感知、厌恶情绪和风险感知之间都是长期稳定的关系,但这种关系是否是一种因果关系,需进一步作格兰杰因果检验。

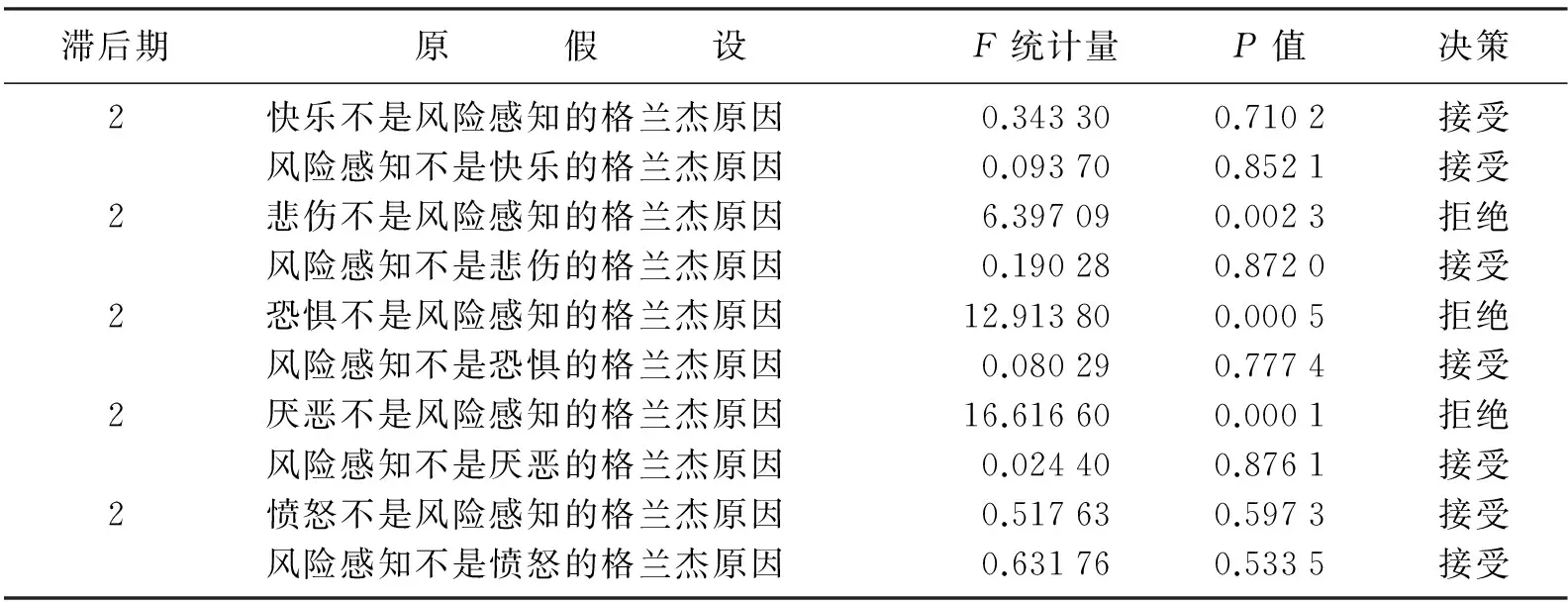

为了确定最优滞后期,本文通过建立方差模型,并根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。根据Eviews分析结果,五个关系的最优滞后期为滞后2期,因此,文章对滞后2期的五个关系进行格兰杰检验。在滞后2阶情况下,快乐和风险感知不存在格兰杰因果关系;悲伤和风险感知在0.01显著性水平上存在单向格兰杰因果关系,悲伤是风险感知的格兰杰原因;恐惧和风险感知在0.01显著性水平上存在单向格兰杰因果关系,恐惧是风险感知的格兰杰原因;厌恶和风险感知在0.01显著性水平上存在单向格兰杰因果关系,厌恶是风险感知的格兰杰原因;愤怒和风险感知不存在格兰杰因果关系(见表6)。

表6 公众情绪(分类)与风险感知格兰杰因果关系检验

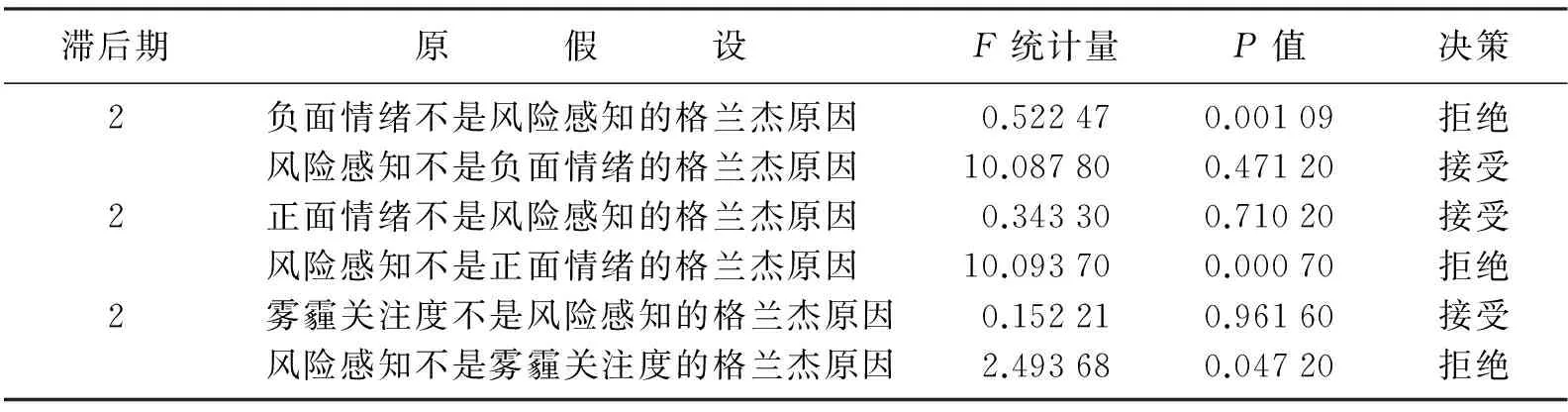

本文进一步对公众的正面情绪、负面情绪、对雾霾关注度与风险感知之间的关系进行分析。首先对正面情绪、负面情绪及雾霾关注度进行ADF检验。从检验结果可知,正面情绪、雾霾关注度的时间序列在0.01的显著性水平上不存在单位根,负面情绪在一阶差分后也不存在单位根(见表7)。根据协整检验结果,正面情绪、负面情绪、雾霾关注度与风险感知之间都存在长期稳定的关系,可以进行进一步的分析。参考AIC和SC取值最小准则,正面情绪、负面情绪、雾霾关心度和风险感知之间的最优滞后期为2期。因此,文章以滞后2期为标准进行格兰杰检验。

表7 公众情绪(广义)与雾霾关注度的ADF检验结果

根据Eviews检验结果,在滞后2期的情况下,负面情绪和风险感知在0.05显著性水平上存在单向格兰杰因果关系,负面情绪是风险感知的格兰杰原因。正面情绪和风险感知在0.05显著性水平上存在单向格兰杰因果关系,风险感知是正面情绪的格兰杰原因。雾霾关注度和风险感知在0.05显著性水平上存在单向格兰杰因果关系,风险感知是雾霾关注度的格兰杰原因(见表8)。

表8 公众情绪(广义)、雾霾关注度与风险感知格兰杰因果关系检验

根据相关性分析和格兰杰检验结果可知,公众的正面情绪和风险感知呈负相关关系,且风险感知是公众正面情绪的格兰杰原因,即风险感知变高会引发公众正面情绪的下降,因此H1不成立。由此可知,正面情绪的变化对于风险感知并没有直接影响,正面情绪减少或增加并不能有效地预测风险感知的变化。公众的负面情绪和风险感知呈显著正相关关系,且负面情绪是公众环境问题风险感知的原因,因此H2成立。可见,负面情绪的变化能够有效地预测风险感知的变化。公众的悲伤、厌恶、恐惧情绪都和风险感知有着显著的正相关关系,且悲伤、厌恶、恐惧情绪都是环境问题的风险感知的原因,因此H3、H4和H5成立。在雾霾的影响下,公众的悲伤、厌恶和恐惧情绪的增加,能够提高公众对环境问题的风险感知程度,这与地震、非典等公共危机事件中研究的结论相符[4-5]。本文认为当这类负面情绪增加时,推动公众对于雾霾等环境问题的理性思考,进而会提高公众对环境问题的风险感知程度,对其进一步的决策行为也存在着潜在的影响。公众的愤怒情绪和风险感知之间有正相关关系,但愤怒情绪和风险感知之间并没有格兰杰因果关系,因此H6不成立。本文认为愤怒情绪能够引发公众的非理性思考和行为,并不能引起公众对环境问题风险感知程度的增加。公众对雾霾的关注度和风险感知之间为显著的正相关关系,雾霾关注度不是风险感知的格兰杰原因,因此H7不成立。然而,风险感知是雾霾关注度的格兰杰原因,即公众的高风险感知能够有效预测公众对雾霾的关注。本文认为公众的环境风险感知增加会引发公众对这一问题的注意,进而能够提高公众对于雾霾问题的关注度。

四、 结 论

基于以上分析能得到以下结论:雾霾的变化会显著影响到公众情绪的变化,雾霾影响下的公众情绪和公众的风险感知具有长期稳定的均衡关系。公众的正面情绪与风险感知呈负相关关系,公众的负面情绪与风险感知呈正相关关系,公众的愤怒、悲伤、恐惧、厌恶都与风险感知呈正相关关系,公众对雾霾关注程度也与风险感知呈正相关关系。格兰杰因果检验结果表明,在最优滞后期即滞后2期情况下,在1%显著性水平上,公众的悲伤、恐惧、厌恶情绪为风险感知的格兰杰原因,快乐、愤怒情绪不是风险感知的格兰杰原因;在1%显著性水平上,公众的负面情绪为风险感知的格兰杰原因,风险感知是公众正面情绪的格兰杰原因;在1%显著性水平上,风险感知是公众对雾霾的关注度的格兰杰原因。

近年来,随着大气污染的严重化,雾霾现象已经影响到了人们工作、生活及社会经济文化等各方面。本文紧跟社会热点,以微博为收集数据的平台,对雾霾影响下的正面情绪和负面情绪进行了分类研究,深入探究了公众情绪和风险感知之间的关系,能够更好地了解雾霾对公众情绪的影响,以及公众对环境风险感知的变化。在雾霾治理过程中,公众的情绪和风险感知也是重要的考虑因素。政府有必要转变治理雾霾的观念,重视公众的情绪和态度变化,寻找推动公众形成客观理性的环境风险感知水平的政策措施,进而为公众提供更多有效的政策参与途径。具体来说,在制定治理雾霾的政策、措施过程中,政府需要把控公众的情绪和态度,并将公众参与纳入到政策制定的过程中来。

[ 1 ] Lerner J S,Gonzalez R M,Small D A,et al. Effects of Fear and Anger on Perceived Risks of Terrorism a National Field Experiment[J]. Psychological Science, 2003,14(2):144-150.

[ 2 ] 孟博,刘茂,李清水,等. 风险感知理论模型及影响因子分析[J]. 中国安全科学学报, 2010,20(10):59-66.

[ 3 ] Slovic P. Perception of risk[J]. Science, 1987,236:280-285.

[ 4 ] 时勘,范红霞,贾建民,等. 我国民众对SARS信息的风险认知及心理行为[J]. 心理学报, 2003,35(4):546-554.

[ 5 ] 杨维,罗静,周志刚. 情绪状态、信息关注与地震风险感知研究[J]. 保险研究, 2014(7):61-71.

[ 6 ] Slovic P,Peters E,Finucane M L,et al. Affect,Risk,and Decision Making[J]. Health Psychology, 2005,24(4):35-40.

[ 7 ] 葛鲁嘉. 对心理学研究中环境的理解[J]. 人文杂志, 2007(5):93-97.

[ 8 ] Fry P S. The Person-environment Congruence Model:Implications and Applications for Adjustment Counseling with Older Adults[J]. International Journal for the Advancement of Counseling, 1990,13(2):87-106.

[ 9 ] Schwarz N,Clore G L. Mood,Misattribution,and Judgement of Well-being:Informative and Directive Functions of Affective States[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1983,45(3):513-523.

[10] Howarth E,Hoffman M S. A Multidimensional Approach to the Relationship Between Mood and Weather[J]. British Journal of Psychology, 1984,75(1):15-23.

[11] Allen M A,Fischer G J. Ambient Temperature Effects on Paired Associate Learning[J]. Ergonomics, 1978,21(2):95-101.

[12] Bourtte C G. Daily Stock Market Expectations from Oscillating Social Mood Factor[J]. A New Story Foundation, 2011,13(1):35-40.

[13] 赖凯声,陈浩. 微博情绪与中国股市:基于协整分析[J]. 系统科学与数学, 2014,34(5):565-575.

[14] Oatley J L K. The Language of Emotions:An Analysis of a Semantic Field[J]. Cognition and Emotion, 1989,3(2):81-123.

[15] Watson D,Tellegen A. Toward a Consensual Structure of Mood[J]. Psychological Bulletin, 1985,98(2):219-235.

[16] 董颖红,陈浩,赖凯声,等. 微博客基本社会情绪的测量及效度检验[J]. 心理科学, 2015,38(5):1141-1146.

[17] Filep S,Klint L M,Whitelaw P,et al. Happiness,Satisfaction,and Risk Perception[J]. Tourism Review International, 2014,17(4):283-298.

[18] Johnson E J,Tversky A. Affect,Generalizationand the Perception of Risk[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 1983,45(1):20-31.

[19] Han S,Lerner J S,Keltner D. Feelings and Consumer Decision Making: The Appraisal-tendency Framework[J]. Journal of Consumer Psychology, 2007,17(3):158-168.

[20] Lerner J S,Keltner D. Beyond Valence: Toward a Model of Emotion-specific Influences on Judgment and Choice[J]. Cognition and Emotion, 2000,14(4):473-493.

[21] Finucane M L,Alhakami A,Slovic P,et al. The Affect Heuristic in Judgments of Risks and Benefits[J]. Journal of Behavioral Decision Making, 2010,13(13):1-17.

[22] Zhu Dongqing,Xie Xiaofei,Xie Jiaqiu. When do People Feel More Risk? The Effect of Ambiguity Tolerance and Message Source on Purchasing Intention of Earthquake Insurance[J]. Journal of Risk Research, 2012,15(8):1-15.

[23] Pepe A,Bollen J. Between Conjecture and Memento: Shaping a Collective Emotional Perception of the Future[J]. Computer Science, 2008,25(1):1-6.

[24] Tang Xijin. Applying Search Words and BBS Posts to Societal Risk Perception and Harmonious Society Measurement[C]. Manchester: IEEE International Conference on Systems,Man,and Cybernetics, 2013:2191-2196.

(责任编辑: 付示威)

Public Emotion and Risk Perception Under the Influence of Haze ——Based on a Survey of Microblog Users in Tianjin

FANBo1,YANGWen-ting1,SUNXuan2

(1. School of International and Public Affairs, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200030, China; 2. Zhou Enlai School of Government, Nankai University, Tianjin 300350, China)

C 915

A

1008-3758(2017)05-0489-08

10.15936/j.cnki.1008-3758.2017.05.008

2016-12-21

国家自然科学基金资助项目(71371122); 国家重点研发计划重点专项资助项目(2016YEF0122300); 国家社会科学基金重大资助项目(14ZDB152); 中央高校基本科研业务费资助项目(NKZXB1483)。

樊 博(1975- ),男,黑龙江哈尔滨人,上海交通大学教授,管理学博士,主要从事应急管理、环境政策研究; 孙 轩(1985- ),男,湖北武汉人,南开大学讲师,工学博士,主要从事智慧城市、电子政务研究。