创新思维在理论教学中的实践应用

孙国帅,刘晓伟,胡国杰

创新思维在理论教学中的实践应用

孙国帅,刘晓伟,胡国杰

(辽宁工业大学管理学院,辽宁锦州 121001)

培养和发展当代大学生的创新思维能力,在达到教学基本要求的基础上,通过延伸和拓展所学知识,提升学生的创新创造能力是我国高校教学改革的趋势。本文针对在本科理论教学中如何培养学生的创新思维进行了探讨,从培养创新思维的意义出发,阐述了环境对学生创新思维培养的影响;然后探讨了大学生创新思维培养模式,并通过作者实践教学过程中的一个案例具体分析了创新思维在理论教学中的应用过程,此外,文中介绍了一般创新方法的使用流程及解题工具的具体运用。

创新思维;教学改革;理论教学;创新方法

加快科技进步,关键在于自主创新。自主创新是一个国家竞争力的核心,而大学生是未来建设的生力军,代表着国家可持续发展的实力。本科教育是我国高等教育的主体和重要组成部分,也是培养大学生创新能力的重要阶段。目前很多高校都在进行相应的教学改革[1,2],并取得了一定的成绩。2016年12月,教育部为了有效促进以创新引领创业,以创业带动就业,推选了全国25个省(市)的50所创新创业示范院校,包括19所部属院校、25所省属院校和6所高职院校。此外,从就业的角度来看,根据对国内部分大型企业的调查结果表明,具有创新能力的毕业生更容易受到企业的青睐。

培养学生全新的思维方式,引导其发现一系列与众不同的问题解决途径来应对特定的创新挑战。本文针对在校生,探讨如何在教学过程中对知识进行适度的延伸和拓展,以更有利于发展学生的想象力、思维能力,培养学生的创新精神和创造能力。

一、创新思维与创新方法

创新思维是以新颖而独特的方法解决实践问题的具有社会价值的思维模式和过程,是培养创新能力的基础,是将创新活动实现从感性认识到理性思考的飞跃。发明和创新不是出类拔萃者独有的才能,普通人也可以学会。“每个人身上都有“天才”在打盹,蠢人睁着眼”,培养创新思维的目的就是唤醒天才,而让蠢人沉睡。理解创新思维,很多专家会举一个例子:用12根火柴搭出6个等边三角形是容易的,但如何用6根火柴搭出4个等边三角形呢?此时需要运用一些创新的思维方式,即虽然在一个平面内6根火柴搭出4个等边三角形无法完成,但可以搭出一个三角体,这样就解决了问题。因此,创新思维的培养需要破除三个障碍:思维定势、思维惯性和思维封闭。

“自主创新,方法先行”,先进的创新方法是提升国家自主创新能力的重要工具。我国目前正在推广和普及创新理论,“将创新方法作为一项长期性、战略性工作来抓,切实从源头上提升自主创新能力、推进创新型国家建设”。国内外常用的创新方法包括:智力激励型,如头脑风暴法;设问型,如5W2H法;推理性,如TRIZ创新理论;等等。其中,TRIZ理论在目前实践中应用比较广泛[3,4]。

二、教学环境对学生创新思维能力的影响

培养学生的创新思维就是最大限度地开发学生的创新潜能,从而能够主动的接受知识。同时,创新思维也是运用已有的知识和经验增长开拓新领域的能力,因此,需要通过学习和实践不断地培养和发展。环境可以激发一个人的创造力,是新观念形成的物理或社会条件。对于在校生,校园环境对学生创新能力的培养有着潜移默化的影响。

(一)教师对学生的创新思维能力培养的影响

在教学过程中通常包括以教师为中心和以学生为中心两种教学模式,前者在制定教学相关内容时占主导地位,而后者对调动学生的积极性有利。教师的教学风格会对学生的创新思维、能力有潜移默化的影响,也体现在“言传身教”上,包括启发学生独立思考、鼓励学生讨论以及和学生分享发现问题、分析问题和解决问题的思维方法。

(二)文化氛围对创新思维能力培养的影响

1. 教风学风。良好的教风和学风可以充分调动教师和学生的积极性、创造性和主动性。教风和学风建设首先体现在创造创新思维培养的课堂氛围,建立有效的课堂教学秩序。此外,教学方法改革也是建立良好的教风和学风的一个手段,包括教学方式和课程设计,鼓励教师提高自身的创新能力以更好地承担培养创新型人才的任务。

2. 科技创新活动。以活动促创新,以创新促成才,大学生科技创新活动也是影响学生创新思维能力培养的一个重要方面,如“挑战杯”创新创业大赛。学生参与时既要有自主创新的科学态度,也应有严谨的学术作风。在大学生科技创新活动中,教师也应该扮演引导的重要角色,不仅能提高学生们的积极性,还能在一定程度上保证成果的质量。

环境是无形的精神层次的影响,对价值选择、思维方式以及行为习惯都有潜移默化的影响,良好的教学环境可以加强教风和学风的建设,而良好的教风和学风能够促进学生创新思维能力的培养。

三、大学生创新思维培养过程探讨

(一)构建有利于大学生创新思维能力培养的知识结构体系

创新思维来源于广博精深的知识储备,故应帮助学生构建合理的知识结构体系,即除了专业基础知识外,有关的方法论和丰富的人文科学知识也是必不可少的。换句话,就是首先要学习知识,其次是要有正确的思维方法,然后是创新方法。

(二)鼓励“启发—创造”的课堂教学模式

课堂教学是培养学生创新思维和创造能力的重要环境,提倡启发式、讨论式和研发式教学模式。教师在课堂上应该运用创新思维充实教学内容,即使老教材也要讲出新内容,要与时俱进,开拓学生的视野并唤起学习的兴趣,把创新渗透到教学中。

(三)教学案例

不同的教学方法适用于不同的教学环节和教学情境,教师应为学生营造有利于创新的环境,因为只有在创造性的活动中才能发展创新思维。

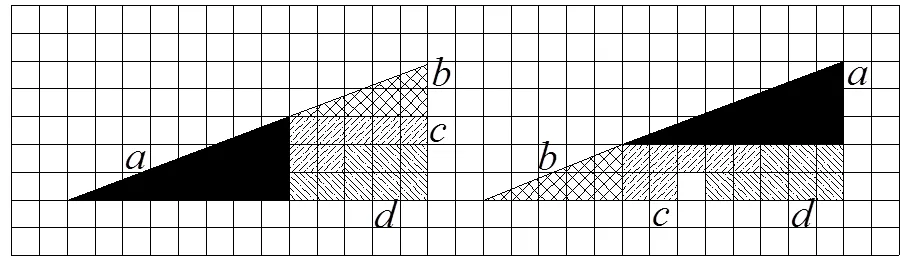

1. 打破思维定势和创新方法解题流程。“你可以等待100年获得灵感,也可以利用创新方法15分钟解决问题”,培养创新思维要打破思维定势,跳出问题的本身来看问题,如图1所示的三角形面积问题。变换图形a,b,c和d的位置,则整个图形的面积乍一看发生了变化,如果不能打破思维定势,可能有限时间内就不会找到原因所在。

图1 三角形面积问题

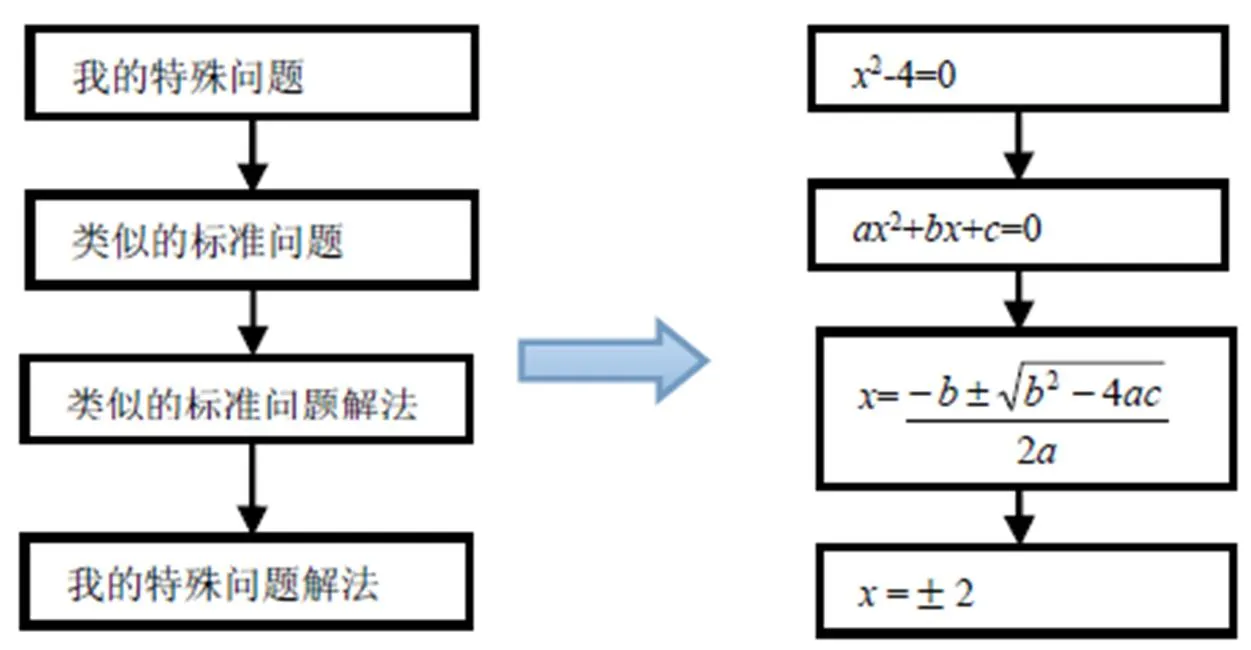

创新方法的解题流程一般常用数学问题来阐述,如图2所示。通过寻找类似的标准问题,参考前人的解答方法,找到我们特定问题的解,整个过程就如下图中求解一元二次方程一样。

图2 创新方法解决问题流程

2. 教学案例。

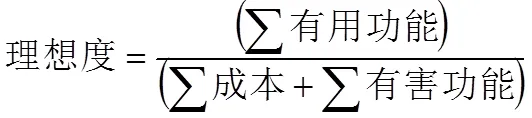

(1)理想度。一个系统的理想化是指在进化过程中倾向于变为越可靠、越简单和越有效,常用理想度来表示:

而通常想要得到的最理想结果应该是:功能实现,结构消失。一般对于一个摆在面前待解决的难题,通常应考虑下面三个问题:

①我们想得到的理想结果是什么?

②待解决的难题难在哪?

③怎么去解决?

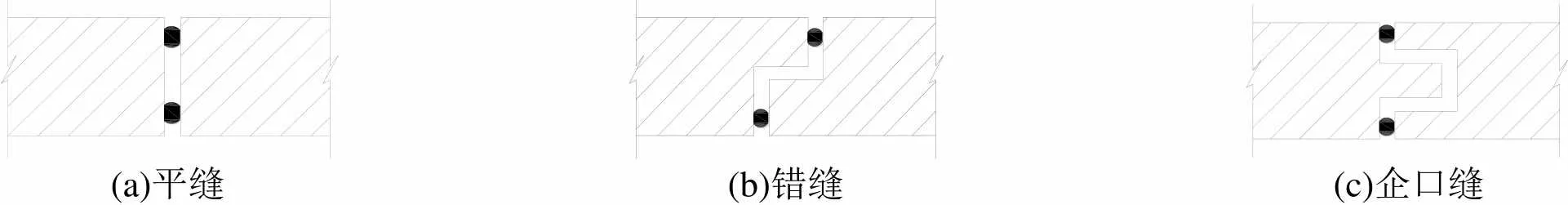

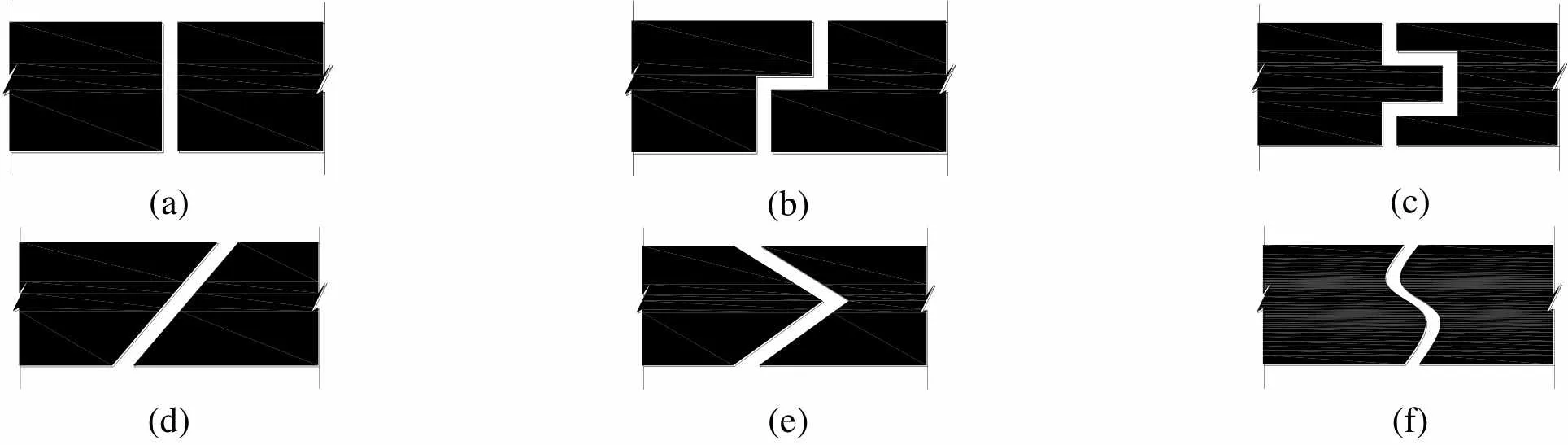

(2)案例。作者在讲授本专业的专业基础课《房屋建筑学》时,介绍了墙体的三种变形缝形式,如图3所示,然后拓展到铁轨间隙上。图4(a)是常用的间隙形式,但由于间断,造成列车车轮行驶到此处时发生轻微振动,如果不间断就不会出现这个问题,课堂上让学生们想想有什么措施,很多同学就借鉴变形缝的形式给出了图4(b)和(c)两种形式,既保证铁轨预留了缝隙,又使车轮行驶到此处不间断。再问学生还有没有其他方案时,有的学生就提出了(d)、(e)和(f)等方案。

(a)平缝(b)错缝(c)企口缝

(a)(b)(c) (d)(e)(f)

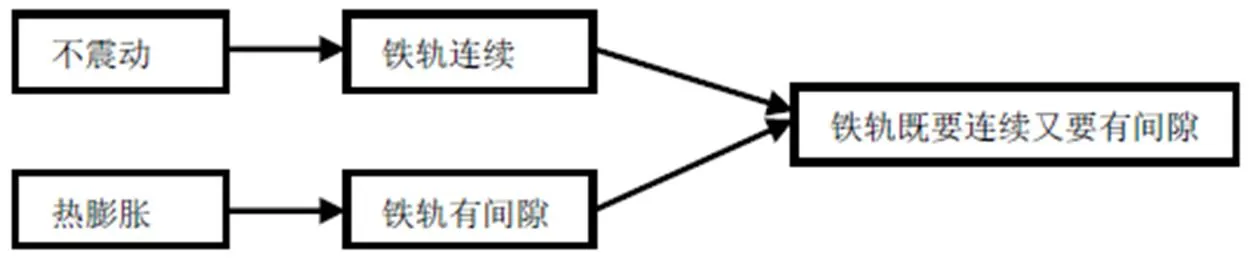

在学生讨论后,向学生介绍了一种常用的创新解题思路——物理矛盾法,如图5所示。

然后,随堂问了下学生们身边还有哪些难题可以采用物理矛盾法解决,学生们参与的积极性很高,既完成了本堂课的教学内容,又拓展了学生的创新思维。

图5 铁轨间隙物理矛盾问题

培养和发展当代大学生的创新思维能力,提升学生的创新精神和创造能力是我国高校教学改革的趋势,关系到是否能够培养出适应社会发展的创新型人才。本文针对在本科理论教学中如何培养学生的创新思维进行了探讨。从培养创新思维的意义出发,阐述了环境对学生创新思维培养的影响,包括教师对学生的影响以及文化氛围的影响;然后探讨了大学生创新思维培养模式,例如,鼓励“启发—创造”的课堂教学模式;并通过作者实践教学过程中的一个案例具体分析了创新思维在理论教学中的应用过程,实践证明,取得了预期的创新思维培养效果。

[1] 方德斌,张明,黄本笑,等. 工程管理专业大学生创新能力培养的影响因素研究[J]. 中国电力教育(专业建设与人才培养),2009(23):35-38.

[2] 庄明珠,陈闽军,刘玉敏. 发挥科研平台优势努力培养创新人才[J]. 高等工程教育研究,2005(5):67-68,94.

[3] 王琴,周春辉,金澄宇. TRIZ创新理论在项目管理中应用的探讨[J]. 科技通报,2013,29(5):193-197,207.

[4] 刘洪伟, 张晶. 基于TRIZ的服务质量提升方法研究——以管理咨询业为例[J]. 科技进步与对策, 2015(9): 71-75.

(责任编校:李延军)

10.15916/j.issn1674-327x.2017.02.033

G40-012

B

1674-327X (2017)02-0108-03

2014-11-04

辽宁工业大学教改立项课题(2016043);2016年辽宁省本科教改立项一般项目(2016294,2016304);辽宁省教育科学规划课题立项(JG14DB201)

孙国帅(1979-),男,辽宁锦州人,讲师,博士。