近代中国织锦艺术的传承与创新

(浙江工业大学 艺术学院,浙江 杭州 310023)

近代中国织锦艺术的传承与创新

袁宣萍

(浙江工业大学艺术学院,浙江杭州310023)

中国织锦艺术曾经独步天下,近代以来,由于洋货冲击、工艺繁复和用途缩减,以云锦、宋锦和蜀锦为代表的传统织锦也遭遇了前所未有的危机。在危机面前,是坚守传统还是适应时代,我国织锦业对这一历史变革作出了回应。对传统的坚守,让我们今天仍然拥有作为非物质文化遗产的三大织锦工艺,对时代的适应,则为丝织业的现代化转型奠定了基础。基于机器生产的新型织锦,其创新性体现在织造技术、原料、组织结构和纹样设计上。近代中国织锦艺术的传承和创新,可以为今天的传统工艺振兴和制造业转型升级提供历史的借鉴。

近代中国;织锦艺术;传承;创新

织锦是中国传统丝织品中最富丽华贵、最具有特色的品种。宋戴侗《六书故》在解释“锦”这个汉字时,称“织彩为文曰锦”,即以彩色丝线直接织出华丽的纹样。锦的起源很早,春秋战国时期,河南陈留的襄邑以出产美锦著称,有“襄邑俗织锦,钝妇无不巧”之说。魏晋以来,四川成都的蜀锦兴起,其荣耀一直延续到唐宋时代。丝绸之路沿线的考古发掘,出土了大量精美的汉唐织锦,工艺精湛,纹饰华美,学术界认为它们就是当年独步天下的蜀锦。得益于宋室南渡与丝织业生产重心的南移,江南地区的织锦业后来居上。清朝在南京、苏州、杭州三地置宫廷织造局,俗称“江南三织造”,这三城同时也是织锦生产基地,加上成都,至近代,已形成南京云锦、苏州宋锦和成都蜀锦三足鼎立的局面。与此同时,适应时代的发展,民国时期诞生了一批机器生产的新型织锦,在我国现代织锦史上写下新的篇章。本文试对近代织锦艺术的传承与创新进行专题探讨。

一、近代传统织锦遭遇的困境

中国织锦有着辉煌的历史,也经历了几次成功的转型。汉代是平纹经锦,唐代出现斜纹纬锦,织造工艺、装饰纹样均发生过很大的变化。元代以后,随着缎纹组织的普及,织锦多以缎纹为地,因此织锦也被称为“锦缎”。近代以来,由于洋货冲击、工艺繁复以及用途锐减等原因,传统织锦业陷入了前所未有的困境。

(一)洋货冲击

近代洋货冲击首当其冲的是棉纺织业,因为英国等西方国家拥有发达的机器纺织业,向中国大量输出价廉物美的洋纱与机制棉布,使传统土布生产陷入困境。所谓“洋纱出而纺事渐疏,洋布兴而织工并歇”。丝织业在民族产业中根基最坚固,舶来品的冲击没有棉布那么大,但也足以对传统织锦构成威胁了。如南京的著名产品云锦,“织锦者系属半工半商性质者居多,一面织造,一面售卖……匪特无工厂之组织,亦无专设出售锦缎之商号,以广行推销”。这是一种传统的家庭手工艺,没有现代工厂及商业组织,民国以来,由于受到哔叽、直贡呢等洋货大量输入的影响,销路日形不振。杭州的缎业也一样,“杭州的主要制造业为织造绸缎,近几年因洋缎输入,此业颇受影响。洋缎很受中国妇女欢迎,因其光泽比较好”[1]。千年传统的织锦业在家门口遭遇了全球化的竞争。

(二)工艺繁复

中国织锦工艺最复杂,可谓古代手工技术的极致。织造前要先行染丝,络丝、摇纬全部采用人工,织机则为古代传承下来的束综大提花机。上机前,要将设计好的花样请专人挑花结本,即挑制储藏了全部提花信息的花本。将花本挂在机头,穿综过筘,称为“装造”。织造时,“一机用三人,一人络丝,一人制织,一人通绞,提花并不用龙头,以一人在上用手提之,十分烦拙。制出之品,花样既不翻新,织工又欠匀整”[2]。以这样的生产效率,是不能与工业革命后日新月异的西方纺织技术抗衡的。19世纪初,法国人发明了贾卡提花织机,以冲孔纹版代替了繁琐的花本,与机器生产相配合,其带来的变革是划时代的。我国传统提花机不仅效率低下,变换花样的速度更无法相提并论。

(三)用途锐减

民国以前,国产面料非常适用于男女四季服装。以男装为例,上层社会有身份的人一般穿长衫马褂,特别是那件马褂,得用上等的锦缎面料制作。如南京缎业之所以发达,是“因用途广泛,政府明令尚元,如男子之马褂及便帽、鞋靴,女子之袄裙,皆用元缎,是以销路非常顺利”[2]。特别是北京、东北、蒙古、西藏地区,是传统锦缎最重要的市场。民国服制改革后,男子逐渐改穿西装。除衬衫可用丝绸制作外,西装、长裤、大衣都要求面料厚实挺括,风格沉稳。传统的织锦色彩富丽,花色繁复,与现代西服的端正庄重完全不搭。以南京为例,“辛亥革命,锦缎衰落,机户停织,工人分散。旋以蒙古西藏用途如昔,仍由素操蒙藏者,经营维持,仅保存少数之机户与工人而已”。蒙古袍和藏袍,成为近代云锦最后的用武之地[1]。

二、近代丝织业的坚守与转型

(一)南京云锦业的坚守

南京是清代江南三织造之“江宁织造局”所在地,是皇家绸缎最重要的生产基地,尤以云锦生产著称。所谓云锦,包括库金、库缎、妆花缎三大类,具体品种更是繁多。库缎其实是一种暗花缎,严格地说不是织锦,库金和妆花缎才能代表云锦的特色,特别是妆花缎中的金宝地,华丽富贵,金碧辉煌。所谓“妆花”,指一种“通经断纬”的织造技艺,即用不同颜色的彩丝纬管,对织物上的图案花纹作分区分块的挖花妆彩,相当于在特定的花纹部位用小梭子来回盘织,因此配色非常自由。妆花中特别华贵的称为“金宝地”,用圆金线织满地,再在满地金线上挖织彩花,其富丽堂皇达到极点(见图1)。

云锦最繁荣的是清代中期,“当极盛时代,织锦机户约二百余家,每家机数二三张至五六张不等,十张以上者几稀。每年出品总数约值银二百万两,依此求生活之工人如织染、绘图、挑花者等等,当有万数千”[3]。但19世纪中期的太平天国运动,使南京织锦业遭到沉重打击,织工四散,元气大伤。光绪六年(1880),南京全城尚余库缎织机300台,妆花锦缎织机300台。光绪三十年(1904)江宁织造局撤消,朝廷所需产品改由民间机户供给,一定程度上刺激了织锦业的恢复和发展。民国建立后,由于服制改革,云锦主要面向蒙古、西藏和东北地区销售,销路大减。抗战爆发后交通阻断,云锦生产更陷入困境。在丝织业工业化转型上,南京可谓举步维艰。20年代中期,“各机房所用之织具,皆仍为旧式木机。在五六年前(约1921年)曾一度提倡铁机,于清淮桥街设铁机传习所。”可惜业界对铁机缺乏兴趣,前来学习的人不多,遂行停办[1]。1929年杭州举办第一届西湖博览会,全国丝绸产品云集,其中上海、苏州、杭州的参展产品琳琅满目 ,而南京作为传统织锦业重镇,仅有两家机坊参展,仅花库缎和妆花旗袍料两个老产品。这里除了云锦业的固步自封外,还有一个重要原因是技术上的,即云锦中最重要的妆花缎是无法用机器生产的,即使在今天也是如此。

幸运的是,在这样的困境下,南京云锦没有被毁,而是顽强地维持了生机,将传统艺术特色保存到今天。这其中的原因,一是南京织锦业的根基较深,且多系家传,男织女络,从业者众,一些实力雄厚的机坊能在困境中坚守;二是蒙古、西藏等地的传统,仍然要向南京订购锦缎,用于服装和寺庙装饰。如1924年,西藏九世班禅订购了一批数量较大的期货,1933年,蒙古国的协丰公司也曾前来采购,将积压多年的云锦全部采买而去;三是南京作为民国政府的首都,对云锦业多少有些支持。至1949年,全城云锦织机尚存150台左右[3]。新中国成立后,云锦作为传统工艺获得了人民政府重视,云锦艺人的经验得以记录和发掘,云锦业又重新焕发了生机。今天云锦作为中国传统手工丝织技艺的代表,被列为联合国世界非物质文化遗产。可谓此一时,彼一时也。

(二)苏州纱缎业的转型

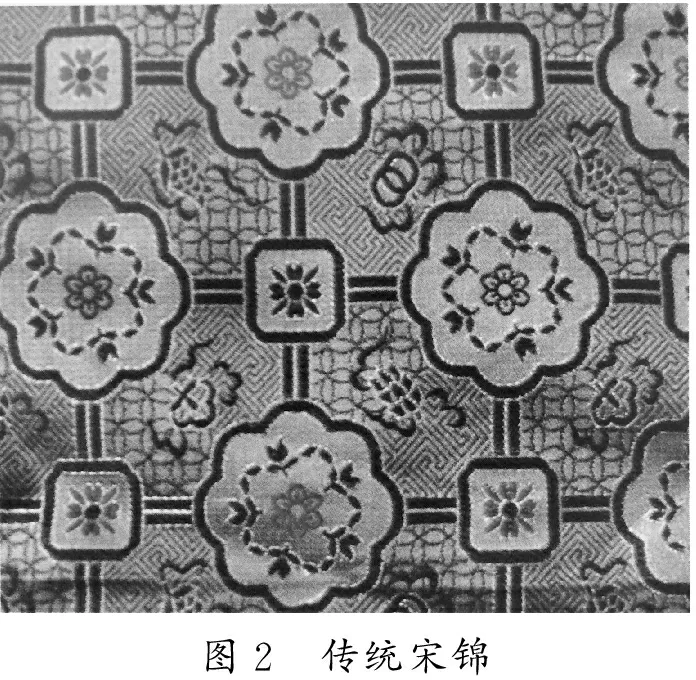

苏州也是丝织业重镇,江南三织造中,苏州织造局的名气不亚于江宁。苏州的织锦业以宋锦著称,所谓宋锦,其实是清代苏州生产的一种仿宋装饰锦,也称“宋式锦”,与真正的宋代织锦有所不同[4]。宋锦分大锦、小锦、匣锦三大类,其中大锦又有重锦和细锦之分。从组织结构上说,宋锦以斜纹或平纹为地,多彩提花,较多地保留了古代织锦的特色。其中重锦用于织造佛像等挂饰,画面精细,用工最重,细锦、小锦与匣锦皆用于书画包首、经皮子、囊匣装裱等,是一种装饰用锦(见图2)。宋锦一般采用规整的几何纹样或缠枝花卉,图案精巧,配色典雅,近代苏州民间机坊多有生产。

苏州的丝织业俗称“纱缎业”,产品主要有摹本缎、漳缎及各种花纱,宋锦只是装饰用锦,且同样可以用机器织造,不构成对机器的排斥。当时代变革的大潮来临时,苏州的纱缎业较为顺利地完成了向机器生产的转型。苏州的机器丝织业起步在民国四年(1915)前后,铁机被引入生产,到民国十年(1921)年,苏经绸厂率先购进1台电力织机,之后又添置电力织机24台,其后不久,苏州振亚、东吴等著名丝织厂纷纷仿效,电机丝织业日渐兴起。民国二十二年(1933)以后,由于原料缺乏及市场收缩,传统的纱缎庄认为用木机、铁机成本巨大,产品质量也差,不足以在竞争中继续生存,开始纷纷改置电力织机[5]。三年后(1936)苏州已“有电力机约二千架,每月每架平均产绸十匹,除间有停歇者外,每年产额近二十万匹,价值五六百万元。木机尚有四、五百架,均系遗存之家庭工业。铁机则仅存百架,产量均属有限”[3]。至此,苏州完成了丝织业的现代转型,但同时也保留了宋锦、漳缎等传统产品的生产。今天,宋锦与漳缎均被列为国家级非物质文化遗产。

(三)成都蜀锦业的复苏

成都以蜀锦著称,但近代蜀锦与历史上的蜀锦有很大的不同。蜀锦诞生于汉晋,发展于唐宋,北宋、南宋时期朝廷均在成都设锦院,生产花样繁多的蜀锦,这在宋人吕大防《锦官楼记》和元人费著《蜀锦谱》中有详细记载,锦名有八答晕、六答晕、天下乐、盘球、翠池狮子、百花孔雀、瑞草云鹤、穿花凤、如意牡丹、宜男百花等,令人神往。但宋元之际残酷的战争造成了蜀锦的衰落,艺人四散,织锦生产转移到江南地区。明末战争再度造成四川人口锐减,外省移民大量进入四川。直到清代雍正年间,成都的丝织业才恢复发展起来。19世纪中期太平天国运动爆发,江南地区的丝绸业遭到严重破坏,成都织锦业在需求的刺激下有了进一步发展。清末,川人卫杰所撰《蚕桑萃编》提到四川生产的有蜀锦、巴缎、浣花缎、贡缎、缎机宁绸等产品。民国以后的二三十年间,四川丝织业发展迅速,其中锦缎类产品出现了蜀华、通海、月华、雨丝、浣花、方方等十余种,采用传统的束综提花机制织,彩条牵经是产品的特色,这就是近代的蜀锦(见图3)[6]。新中国成立后,政府组织蜀锦艺人和设计力量,对蜀锦的产品、纹样进行系统的挖掘、整理和创新,进一步巩固了蜀锦的地位。今天,蜀锦也被列为国家级非物质文化遗产。

图3 传统蜀锦

(四)杭州丝织业的创新

杭州也是清代江南三织造的所在地。关于杭州织造局的出品,康熙年间有妆花、织金并各种花缎,与今天南京的云锦类似;雍正年间生产过宋锦、洋锦、洋倭缎等产品,又与今天的苏州宋锦、漳缎类似。可见,早期江南三织造的产品并没有明显的地域差别。但到乾隆时期,杭州织造局就少了织金、妆花等用工重的产品,而多为缎、绸、绫、纱、绉等较轻细的织物。从近代杭州民间出产来看,杭州不以织锦见长,最著名的是线春、线绉、杭缎、杭纺、杭罗、杭绸等丝织品。可惜的是,今天作为传统工艺被列入国家级非物质文化遗产的,只有杭罗一种,而且还是机器所织的素杭罗。不像南京、苏州、成都一样,有一种花色灿烂的织锦作为杭州的名片,的确是一种遗憾。但另一方面,杭州在新型锦缎的开发上却成就斐然,处于全国领先地位。这种差异与一个城市的文化品格有点关系。

相比其他城市,杭州的机器丝织业起步很早,仅次于大都会上海。民国成立前后,就有绸业会馆董事金蓉仲从日本引进手拉机。不多时,“以铁机出货速而工资省,出品又平滑匀净,极受社会之欢迎,均感绸业组织有改革之必要,于是或合股,或独资,相率创设绸厂,尽弃从前之木机,而采用新式之手织铁机”[7]。几年后,电力织机又被引入杭州丝织业中,振新、纬成、天章、虎林、鸿章等厂均相继添置,其“出品日多,花样日繁”,加以“(杭州电厂)原以辅助各项工业发达为最大责任,故对于电力价格,极力减低,对于各厂设计用电,多不取费”[3],各种新式绸厂“纷纷设立,有如雨后春笋”。杭州丝织业向半机器化、机器化过渡非常顺利,到民国十五年(1926),各厂的电力织机总数激增到3800多台,民国二十五年(1936)时又增加到6200台,年产绸缎近30万匹,成为仅次于上海的机器丝织业生产中心[8]。这种淘汰旧织机、拥抱新技术的“杭州速度”,实属全国领先。

杭州丝织业在进入机器时代后,诞生了一系列新产品,其中在织锦艺术上的成就,一是像景织锦,即都锦生丝织照相织物;二是织锦缎、古香缎等一系列机器织锦。这些新型织锦江浙沪均有生产,但设计与生产能力最强的是杭州。值得一提的是,杭州机器丝织业的发达,与清末创办的浙江中等工业学堂(浙江工业大学的主要学脉)的机织与染色科提供强大的技术支持是分不开的。

三、新型织锦的诞生与发展

民国时期诞生的新型织锦,在技术、产品和审美风格上都达到了创新的要求,为我国织锦的现代转型奠定了基础。在信息时代数码织造的今天,这些产品其实也已成为经典,成为近代工业化初期的象征。

(一)技术创新

新型织锦的开发首先基于技术的引进。织造云锦、宋锦和蜀锦的大花楼织机,是中国古人的伟大发明,是手工技术高度发达的象征,但是当西方的贾卡提花龙头和电力织机出现后,束综提花机就落后了。民国时期,江浙各地的丝织厂纷纷引进贾卡提花机,用冲孔纹板代替花本储存提花信息,不但提高了生产效率,而且织出的花纹更细腻,色彩更丰富。新型织锦之所以开始成功,与贾卡提花龙头以及多把吊、棒刀、伏综、多梭箱等织机装置的应用是分不开的。

新型织锦的开发还与人造丝的应用关系密切。人造丝,国际上通称为Royon(缧萦),是19世纪由法国人发明的一种性能优良的植物再生纤维。民国以后,人造丝开始向中国输入,数量逐渐增加。要不要在丝织品中采用人造丝,引起了业界较大的争议。传统的织锦行业当然是抗拒的,害怕它会取代蚕丝的地位;而新兴的机器丝织业是欢迎的,认为与其让国外人造丝产品源源流入,不如利用人造丝开发产品来占领市场。杭州纬成公司在国内率先使用了人造丝,之后遂在全国丝织业铺开。人造丝染色鲜艳,与真丝交织,可以一染两色,增加了产品的花色,一般用于纬向起花,花型饱满而明亮。纬成公司利用真丝与人造丝交织开发的提花织物“巴黎缎”,就是今天的“花软缎”,当时就风靡全国,威胁到了传统织锦的地位。

(二)产品创新

织锦产品的创新,还在于织物组织的创新。按民国时期出版的《织物组合与分解》一书的定义,“以经线及地纬交织斜纹或经面缎纹为地组织,而以两种以上之色纱或金银箔等金属丝为纹纬,以组成各种纬浮之纹样,是种织物名曰锦”[9]。并根据其组织结构的不同,将其分为纱锦、唐锦、金锦、大和锦、阴影锦、缎锦等类型。其中有些与传统织锦类同,有些是新型的。具体到每个产品,又各有特色。现以诞生在民国时期最著名新型织锦——织锦缎与像景织锦加以说明。

1. 织锦缎。缎锦的一种。所谓缎锦,即地部用经面缎纹,以二种或二种以上之色纱或金银纱为纹纬,纹样用纬面缎纹或纬浮长表现。用电力织机织造缎锦,最初也是由杭州纬成公司首创的。1926年左右,该公司参考日货——日华缎织造二闪缎,后又加入一组人造丝纹纬织成了纬三重结构的锦缎。织锦缎的诞生与杭州九豫丝织厂的设计师宋润溥有关,据说是他在30年代成功地设计了这只产品,一直流行到今天。该产品经线采用染色桑蚕丝,纬线由一色纹纬和二色地纬组成,均采用染色人造丝。地部正面为经线与地纬交织成八枚经面缎纹,两色纹纬交织成十六枚缎纹背衬。花纹部分,一色纬线以纬浮长起花,另二色纬线交织成十六枚缎纹沉背。这三色纬线中,两色常抛,一色彩抛,即根据花纹需要分段换色。产品手感厚实,织纹细腻,花型饱满,色彩富丽,是近代绸缎产品中最成功的一款织锦[10]。另一只与织锦缎类似的产品叫古香缎,结构比织锦缎简化,是一组经线与两种纬线构成的纬二重缎锦,八枚缎纹地,纬浮长起花。据说由苏州率先开发,但杭州的产量亦不小。花型分两种,一种为各类花卉,称“花卉古香”,一种为楼台景色,称“风景古香”。与织锦缎一样,古香缎也成为现代中国绸缎的经典产品。

2.像景织锦。近代诞生的一种以绘画和照相为表现内容的织物。一般经线为白色,纬线分为黑白两色,所用组织依所表现之人物或风景等颜色之深浅,以八枚、十二枚、十六枚等纬面缎纹点为基础,逐渐增减其组织点,使织物成品外观与黑白绘画或照相之外观类似,再在织物表面涂绘色彩。这种织物是法国人在19世纪前期发明的,明治维新后,日本积极学习西方提花技术,学会了这种织造工艺。1910年,从日本学习机织技术归来后的许炳堃先生在杭州创办了浙江官立工业中等学堂(民国后改名为浙江甲种工业学校),引进日本提花织机,聘请了日本教师和艺人,传授新型织造技术[11]。1918年,毕业于该校并留校任教的都锦生先生辞职创办了工厂,开发成功中国第一幅黑白丝织画——《九溪十八涧》,开始生产以西湖风景为主要特色的像景织锦(见图4)。都锦生后来又开发成功彩丝织锦,企业规模也越来越大。当时很多杭州企业加入了以丝织美术品为名的像景织锦生产行列,如启文、国华、华盛、锦成、景华等丝织厂。像景织锦的生产一直保留到今天,成为杭州丝织品的代表。

3.其他织锦。近代直接以锦为名的机器丝织品不多,反而是缎、绉、葛、纺、绸等名称多见,这与服装款式的变迁有关。但从织物结构来看,采用重组织、染丝提花的某些织物,其实与织锦是同一类,不过命名方式不同罢了。当然也有直接以锦命名的织物,如苏州振亚丝织厂、上海云林丝织厂等开发的振亚锦、西贡锦、云林锦等锦系列产品。另外从民国留存至今的实物来看,有不少也是近代机器织造的新型织锦。

4.花样创新。织锦之创新,还在于花样的时尚,与时代审美同步。我国传统织锦,云锦以花卉和祥禽瑞兽为主,宋锦以几何纹样为主,蜀锦纹样也有自己的特色,但有一点是明确的,即均追求吉祥如意的寓意,造型程式化,而不是自由的创造。卫杰在《蚕桑萃编》中将晚清流行纹样作了记录,曾在浙江中等工业学堂担任过三年教习的日本人佐藤真也撰文记录了杭州的绸缎花样。结合遗留至今的晚清实物,可以看出它们在纹样题材和艺术风格上的一致性,如芝仙祝寿、四季富贵、梅兰竹菊、龙凤双喜、福寿万字、八吉如意、拱璧博古等,将吉祥寓意与艺术形式结合起来,即所谓“图必有意、意必吉祥”。这是中国明清以来织锦艺术的传统,具有鲜明的民族特色,但同时也是一种束缚,直白地追求俗世的幸福,少了对美之意境的自由挥洒。而综观民国时期诞生的新型提花织物,可以见到两种装饰倾向:

第一,题材上继承了传统纹样,如龙凤、蝴蝶、回纹、团花、牡丹、梅兰竹菊等,但形式上更自由,另外纹样的造型更具写实性,特别是花卉纹样,花的姿态与明暗处理给人以真实的美感,放弃了传统纹样的程式化表现手法。第二,大胆采用新的题材和表现手法。花卉中加入了玫瑰、郁金香等新题材,另外各种不知名的花草、树叶、流水、风景、星空、孔雀、贝壳、窗格以及火腿等外来纹样,都有可能被吸纳到装饰纹样中,而不再强调吉祥寓意。织锦缎较为古典,多采用传统纹样(见图5),而古香缎以花卉和山水风景和题材,更追求唯美的意境,在近代织锦设计上别树一帜(见图6)。

图6 民国时期的古香缎

最后要说明的是,近代纺织品已较为丰富,高档毛织物进入人们生活,葛、缎、绉、绸等丝绸提花产品琳琅满目,尤其是印花工艺的发展让印花织物大行其道,加上服装款式和审美观的变迁,厚重华丽的织锦在一定程度上失却了“其价如金”的地位,而回归为一种富有特色的高档丝绸产品。从某种意义上说,这也是时代的进步。

近代以来,由于五口通商,国门开放,我国古老的丝绸行业也遭遇了社会变革、技术进步、全球竞争带来的巨大压力,织锦业也不例外。在危机面前,不同城市的织锦业因地域文化的差异选择了不同的发展道路,有的坚守传统,有的积极转型,有的大胆创新,形成了传统与新型织锦并存、继承与创新发展并重的格局。可以说,民国时期的染织设计基本奠定了我国20世纪丝绸产品的基本面貌,南京云锦、苏州宋锦、成都蜀锦这三大织锦工艺传承下来,成为世界级或国家级的非物质文化遗产,同时创新开发的新型织锦,使织锦艺术在大批量机械化生产的条件下得以延续和发展。今天,振兴和发展传统工艺、保护和传承非物质文化遗产成为全民族的共识,但同时我们也站在新一轮技术革命和工业制造4.0时代的大潮前,如何处理传统工艺振兴与现代设计之间的关系成为人们关注的话题。回顾近代以来我国织锦艺术的继承和发展过程,总结和反思其中的经验教训,也许是很有价值的。

[1] 彭泽益.中国近代手工业史资料(1840—1949)卷二[M].北京:三联书店,1957:224 ,453,452,693.

[2] 彭泽益.中国近代手工业史资料(1840—1949)卷三[M].北京:三联书店,1957:9,12,12,429,73.

[3] 徐仲杰.南京云锦史[M].南京:江南科学技术出版社,1985:76,79-80.

[4] 陈娟娟. 中国织绣服饰论集[M]. 北京:紫禁城出版社,2005:104.

[5] 段本洛,张圻福. 苏州手工业史[M]. 南京:江苏古籍出版社,1986:371.

[6] 《蜀锦史话》编写组:蜀锦史话[M].成都:四川人民出版社,1979:77-78.

[7] 实业部国际贸易局. 中国实业志:浙江省[M]. 南京:实业部国际贸易局,1933:47(庚).

[8] 杭州丝绸控股(集团)公司. 杭州丝绸志[M]. 杭州:浙江科学技术出版社,1999:73.

[9] 黄希阁,瞿炳晋.织物组织与分解[M].上海:上海纺织染工程研究所,1946:163.

[10] 赵丰.中国丝绸通史[M].苏州:苏州大学出版社,2005:634.

[11] 袁宣萍:浙江近代设计教育[M].北京:中国社会科学出版社,2011:68-71.

Abstract:Chinese brocade art experienced its peak development in ancient times. However, in the late Qing dynasty, due to the impact of imported products, application reduction and lag in technology, Chinese traditional brocade production, like Yun brocade, Song brocade and Shu brocade, encountered an unprecedented crisis. Stick to the traditions or adapt to the time? In response to the crisis, Chinese brocade production still have three types of brocade art as intan gible cultural heritage, meanwhile laid the foundation for the transformation of textile modernization. The new type of brocade by machine has its innovation embodied in the weaving technologies, raw materials, textures and patterns. The inheritan ce and innovation of modern Chinese brocade art can provide historical references for the current revitalization of traditional craft techniques and transformation and upgrading of manufacturing.

Keywords:modern China; brocade art; inheritance; innovation

(责任编辑:王惠芳)

Inheritan ce and innovation of modern Chinese brocade art

YUAN Xuanping

(College of art, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023, China)

J026

A

1006-4303(2017)03-0319-06

2017-06-10

国家社会科学规划课题艺术类项目(13BG073)

袁宣萍(1963—),女,浙江诸暨人,教授,博士,从事中国设计史研究。

——贺斌和他的蜀锦织造技艺