“十三邀”只是另一个走不出的洞穴

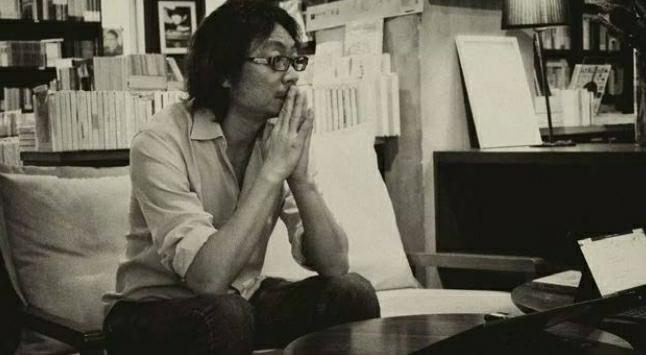

在《十三邀》以及所有作品里,许知远都在努力扮演走出洞穴的哲人。只是换了个称呼,叫“知识分子”。

哲人十分痛苦,不是因为不能言,而是因为无人信。在哲人的目光里,这个世界非常庸俗,没有活力,不严肃、不真诚、不正经。哲人对我们所生活的世界有着痛彻心扉的怜悯。但这并不妨碍哲人爱我们,因为哲人把我们都想象成有可能走出洞穴的潜在哲人。所以哲人在洞穴里努力启蒙、奋勇领路,直到遇见马东。马东不仅不肯走出洞穴,而且挑明自己的主见:洞穴里挺好。没有比这更令哲人痛苦的了!

哲人当然很真诚。在他的眼里,我们的生活有问题。它没有意义,是一种幻象,每一个人都应该努力从中逃脱。哲人也相信,只要我们和他一样真诚,就也能发现问题、揭穿幻象。但哲人是怎么发现问题的呢?“每当在理解中国现实遭遇时,我就求助于一位或是很多位思想家”。比如奥登、卡莱尔、阿诺德。哦!原来,哲人求助的是那些时髦洋气、“生活在别处”的哲人。靠着从他们那里进口些概念,哲人勉强填补了自己知性的空白。可是,当哲人忙于真诚地进口概念时,洞穴里,你、我、马东却真诚地生活在此地和当下。并且恰恰因为对此地和当下的真诚,洞穴里的我们,才理解自己的生活故事、塑造自己的生活意义。生活以及它的意义,对我们来说,是“活”出来的、而不是进口概念所赐予的。

很久以来,许多自诩的哲人,的确都真诚努力摆脱洞穴,他们的姿态通常以洋气的概念为支撑,因而对急于奠基自己精神世界的年轻人很有吸引力。然而,姿态背后,却藏匿着某种危险。毕竟,当哲人試图依赖概念进口来走出洞穴时,他所做的一切,都不过是引导我们进入另一个洞穴。如果说旧洞穴里所充斥的世代生活的人毕竟还拥有生活,那么,新洞穴则因为彻底的概念化而注定沦为一种虚构。

所以,当哲人摆出一种姿态并因此吸引受众时,这种姿态背后隐藏的其实是一种破坏性徒劳:它逼迫我们抽身于此地和当下的生活,站到想象的外部,来审视和批判(重点是批判)生活本身。遗憾的是,那个想象的外部,其实是无垠的虚空。任何概念都填补不了这种虚空,更不要说那些进口概念。如果我们真的跟着哲人走,那么,我们也就摧毁了我们所熟知的生活。大概,这也恰好解释了为什么《十三邀》里的提问者仅有的对话姿态,就只是讽刺和揭露吧?

其实,知性的生活本身并不必然高贵,它同样可能充满傲慢与偏见。在柏拉图眼里,生活是一团乱麻,充满污秽与杂质,只有在流变中把握不变本质的哲人才能洞察生活的真相。这就是哲学的傲慢与偏见。过去、现在和将来,这种傲慢与偏见,都不断使智识上自负的人,敢于相信自己拥有免于幻象的特权;使他们意气风发地感到,自己担负着拯救他人于沉沦的使命。不幸在于,当他们感到这一切的时候,这种感觉本身就是一个幻象。

总有一些人,靠着进口的概念,跃跃欲试要站到我们所生活的世界(其实也是他们所生活的世界)之外,来审视以至批判此地和当下的生活。下一次,如果我们遇上他们,不要被那些概念吓到。让我们首先问他们一个问题:如果生活是一个故事,你究竟是愿意走进我的故事与我一起去感受呢,还是打算随便臆想出故事的主题然后大肆批判?如果是后者,那么真的很抱歉,我不打算让一个不依靠概念进口就连生活本身都理解不了的人,去告诉我该怎么生活。

毕竟,我们首先是一个“生活者”。