网络中立帮助行为独立可罚性之肯定

,

(西南政法大学 法学院,重庆 401120)

网络中立帮助行为独立可罚性之肯定

陈伟,谢可君

(西南政法大学 法学院,重庆 401120)

《刑法修正案(九)》将网络中立帮助行为独立成罪,其刑事责任的可罚独立性引致各方争鸣。依托于网络中立帮助行为立法概况与司法现状的实然性分析,网络中立帮助行为犯罪化具有立法必要性,齐备严重社会危害性、侵害法益模式的网络异化与较强的主观可责性的正当性依据。先前刑法设置的纰漏、处断规则导致量刑失衡、司法实践操作失范是立法填补的必要性根据,并相洽于共同犯罪的限制从属性理论之中。基于此,网络中立帮助行为的正犯化地位、独立的刑事责任均应予以积极肯定。

网络中立帮助行为;犯罪化原因;独立可罚性

新兴网络技术的快速发展,在带来社会生活便利的同时,网络犯罪的风险性也随之而来。作为网络犯罪危害现实化不可或缺的桥梁,网络技术服务提供者所提供的中立业务行为,即网络中立帮助行为的法律定性引起人们的思考与讨论。网络中立帮助行为,本质上是指网络服务提供者不以追求非法为目的,主观上明知他人利用其独立从事的各类合法网络技术业务行为实施网络犯罪,客观上仍为他人的犯罪活动提供便利或促进他人犯罪行为的实施、犯罪结果发生之情形。鉴于网络中立犯罪行为引致行为侵害模式的异化、网络危害结果具实化的特点,《刑法修正案(九)》(以下正文简称“《刑九》”)设立了帮助信息网络犯罪活动罪。至此,网络中立帮助行为在立法上率先进入刑法理论的视野,而独立成罪的行为是否具有与之匹配的独立可罚性的争论,理当在通览现实概况的基础上对网络中立帮助行为犯罪化的立法原因进行细致入理的法理分析,方能得出妥当的结论。

一、网络中立帮助行为的概况

(一)网络中立帮助行为的立法概览①严格而言,司法解释并非立法。但是由于法律条文语言固有的缺陷,往往难以全面、完整、清晰地表达某一行为的具体认定及处罚标准,需要借由司法解释加以补充说明。此外,在《刑九》实施之前,我国对涉网络中立帮助行为的规制是通过司法解释加以确定的。因此,为集中反映网络中立帮助行为的法律规制现状,本文在“立法概览”中一并讨论研究相关的司法解释。

作为网络服务提供者帮助行为的衍生物,网络中立帮助行为立法依据的历史考察理应涵括法律规制网络服务提供者相关行为的发展。互联网技术最先起源并发展于美国,美国在互联网领域的相关立法一直处于国际的前列,因此,美国关于网络中立帮助行为的立法规制情况最具有代表性意义。

美国1996年《通信规范法》第230款规定:任何交互式计算机服务的提供者或者使用者不应被信息内容提供者视作信息内容的出版人或者发言人。事实上,该条款免除了网络服务提供者和使用者由于他人利用其网络技术支持或服务实施侵权行为的连带责任,即使网络服务提供者在得知该侵权内容后未采取相关措施。网络服务提供者的内容管理义务由此豁免。接着,美国1998年《数字千年版权法》第二章第512条第m款也明确规定,直接排除了网络服务提供者的监控义务,对服务提供者为达至任何责任限制条件的目的,在违反法律(如电子通讯隐私法)的情况下监控其服务或获取材料的行为不作要求。此后,针对当时美国社会各网络服务提供者仗其市场与技术之优势,通过筛选信息对消费者实施差别对待,从而侵害消费者网络选择自由权和平等权、削弱网络平台中立性和开放性的情况,2010年联邦通讯委员会通过了《维护互联网开放性指令》,确立了“网络中立管制”三原则:“一是透明性,即运营商及时披露网络服务信息,这反映出信息诚信的要求。该原则可促使运营商忠实履行社会责任,避免其刻意隐瞒、扭曲或者提供虚假信息。二是禁止屏蔽,即禁止对P2P程序、网络电话等特定用户进行封堵或者截流。该原则凸显出内容中立与发送中立的要求,防止运营商擅自筛选传输内容,或者阻碍网民发表言论、传送与获取合法信息。三是禁止不当歧视,即禁止运营商处于商业利益需要,对特定群体进行价格歧视。该原则体现了价格中立的要求,保障所有消费者都有分享网络资源的公平机会。”[1]网络中立管制原则已成为规范美国互联网运营服务的指导性原则。受网络中立管制原则的制约,网络服务提供者更需谨慎恪守中立性地位,不得擅自基于任何区别对待之目的对网络用户传输之内容加以筛选删减,网络服务提供者只是信息咨询或者应用程序的传输者、引导者或链接者。

正由于美国对网络服务提供者中立地位的管制,并已专门立法豁免网络服务提供者审查监控传输信息的一般性义务,故其司法实践上鲜见确认网络服务提供者承担侵权责任的案件,而对网络服务提供者承担刑事责任的认定更是屈指可数。但是,美国法律对网络服务提供者责任承担的限制,并不代表美国法律对网络服务提供者为他人实施网络犯罪提供方法、手段等促进犯罪活动的帮助行为置之不理或无法可依。事实上,检察官可以援引《美国法典》第18篇的规定,针对网络服务提供者为网络犯罪活动提供帮助行为的情形,运用共犯责任理论追究相应刑事责任,[2]Buffnet案*Buffnet案被称作“美国网络服务提供者刑事责任第一案”。该案中,Buffnet是一个区域性的网络服务提供者,有用户通过Buffnet在网络成员之间传播、交换儿童色情内容,执法机构告知了Buffnet其网络空间中存在违法犯罪内容,但是Buffnet作为网络服务提供者没有采取相应的阻止、改正措施,执法机构首先指控了发布违法信息的用户,并随之开始追究Buffnet在非法信息得以在网络传播案中所起的作用,最后该案以Buffnet认罪告终。便为典型例子。

不同于美国法律对网络中立帮助行为的“放养政策”,我国基于对网络犯罪由来已久的刑法规制体系,关于追究网络中立帮助行为刑事责任的规定可最早见于2004年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第7条:“明知他人实施制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息犯罪,为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、费用结算等帮助的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,以共同犯罪论处。”此后,2010年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》第4条,2011年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第7条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》第15条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》第9条, 2013年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第8条,均对网络服务提供者的帮助行为进行了刑法规制。但是,这些司法解释条款只是在刑事法律规定既有的框架内,一律将网络服务者提供帮助行为的刑事责任纳入共同犯罪理论之中予以认定和处罚。因此,此类条款应当属于注意规定,对基本规定的内容不作变动,只具备提示刑事司法工作者注意、重申基本规定内容之效用。

2015年通过的《刑九》第29条第4款专门增设了全新的犯罪行为类型——“帮助信息网络犯罪活动罪”,进一步完善了惩处信息网络犯罪的法律规定:“将散见于司法解释中的网络服务提供者的犯罪帮助行为统一纳入刑法条文中”[3]。该规定将网络服务提供者的帮助行为独立设立新罪名,使帮助行为脱离既有的共犯处罚规则的制约,单独对网络中立帮助行为作出刑事处罚,因此应属于法律拟制。对网络服务提供者帮助行为的刑事规制由注意规定到法律拟制的演变,一方面反映了我国法益保护前置的前瞻式立法思路,另一方面也迎合了“早打严打”网络违法犯罪活动的政策导向。

(二)网络中立帮助行为的司法现状

1.基本现状

综观境内外司法实践,网络中立帮助行为的规制较早发生于民商事领域,如我国大陆地区的上海聚力公司诉深圳快播公司著作权侵权案*深圳市南山区人民法院认为,涉案电视连续剧《步步惊心》是由快播点播网站站长未经许可上传到互联网上的,该行为侵犯了原告对该影视作品所享有的信息网络传播权。被告对该快播点播网站建站、上传及传播涉案影视作品、发布广告等提供客观上的帮助,同时,被告还提供电视剧、热播剧等栏目对涉案电视剧进行编辑、推荐,并提供指向涉案电视剧的链接地址,这证明被告在主观上存在教唆、帮助侵权的过错,应认定被告的行为侵犯了原告的信息网络传播权。、“Google被封门”“百度MP3、百度文库侵权事件”“迅雷深度链接案”等网络服务平台侵权案件屡见不鲜。除此以外,国际上也发生了不少P2P网站侵犯民事权利的案例,最为著名的是1995年美国Stratton Oakmont,Inc. v. Prodigy Services Co.案*该案中,一位匿名用户在Prodigy Services Co.所提供的公告板内创建了一个帖子,捏造Stratton Oakmont公司的管理者存在发行股票欺诈的行为。这一帖子随后被许多人浏览并大规模传播,最终导致Stratton Oakmont公司的经营业绩在短时间内急速下跌,遭受了巨大损失。在Prodigy Services公司拒绝提供该用户信息的情况下,Stratton Oakmont公司将其告上了法庭。法院认为Prodigy Services公司作为网络服务商对其所提供的留言版具有一定的管理职责,该公司对于其留言板内诽谤原告公司的帖子未能及时删除,故对原告的损失应当承担相应的刑事及民事责任。,另外还有美国A&Mv.Napster.com案、荷兰Buma/Stermra v. Kazaa案、美国Amister v. John Deep案、日本RIAJ v. MMO案、韩国RIAK v. Soribada.com案、美国MGM/Arista v. Grokster&StreamCast(Morpheus)案、澳大利亚Universal Music Australia v. Sharman License Holdings(KazaA)案等,不胜枚举。[4]随后,网络中立帮助行为的刑事可罚性问题逐渐为境外所关注,甚至已被部分法院确定为“制造法所不允许的危险”行为而对其定罪处罚,著名的案例有日本Winny软件案*被告人将自己开发的具有保护档案资料共享者的匿名性功能的档案共享软件Winny的最新版挂到自己的主页上,这种软件可供档案资料共享者自由下载使用,下载的档案资料中包括未经著作权人授权的档案资料,因而利用该软件的人涉嫌侵犯著作权罪,已被日本京都地方法院宣判有罪,同时认定被告人上传Winny软件的行为构成侵犯著作权罪的帮助犯。和台湾地区Kuro案*Kuro网站主要为会员提供档案上传及下载的P2P服务。台北地方法院认为,Kuro网站经营者提供P2P服务的行为与其会员所实行的擅自重制行为成立《著作权法》第91条规定的擅自重制罪、第92条规定的擅自公开传输罪之共同正犯。。

2.具体状况

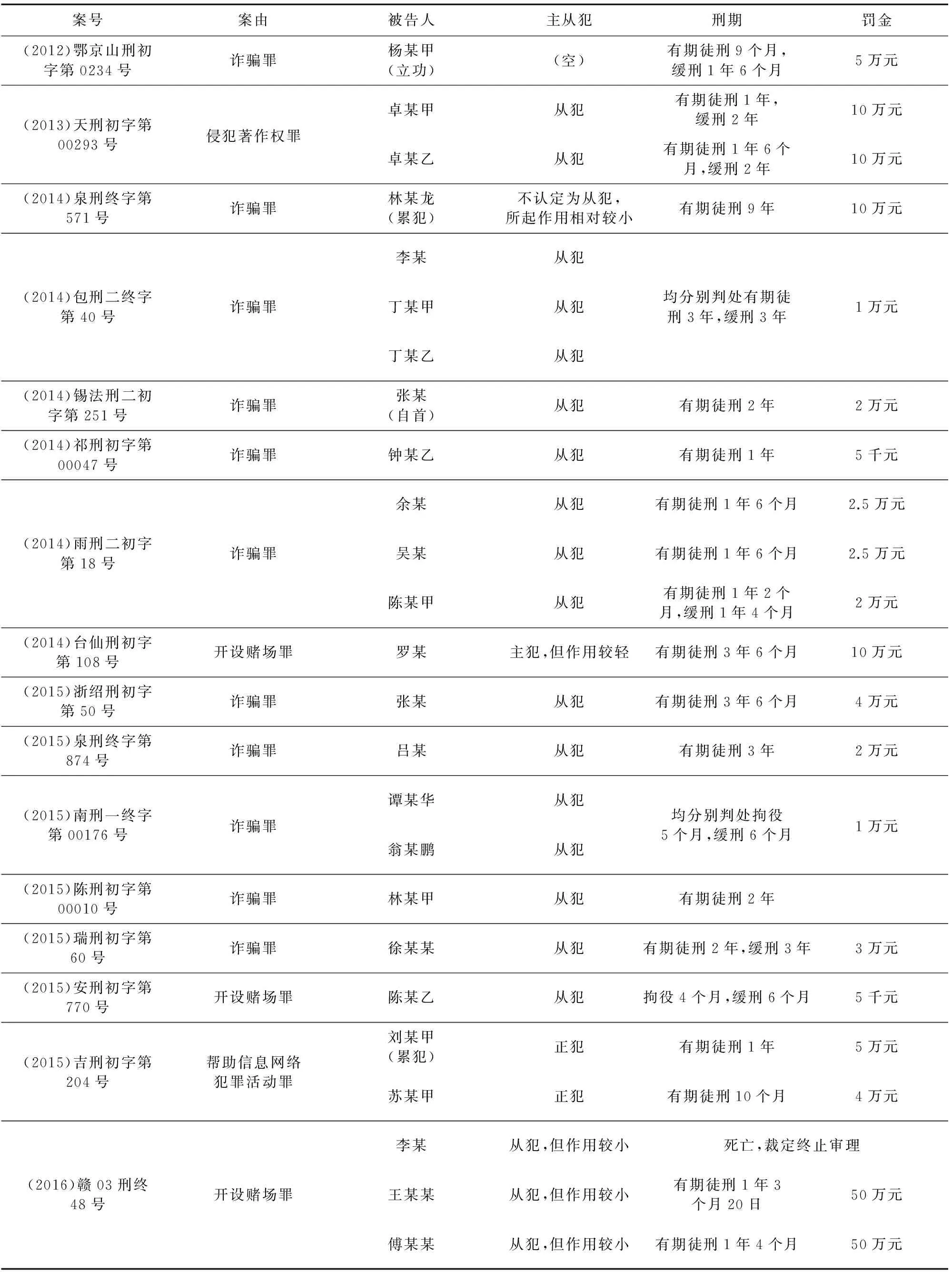

我国近年来也逐步开展针对网络服务提供者帮助行为的打击惩处活动,借助对我国近年来裁判网络中立帮助行为相关案例的统计分析,我国惩处网络中立帮助行为的司法现状更为一目了然。通过在“中国裁判文书网”分别搜索“网络技术支持”“帮助信息网络犯罪活动罪”“互联网接入”“允许或者放任他人在自己所有、管理的网站或者网页上发布”等关键词,共检索出78个涉网络犯罪刑事案件,其中关涉网络中立帮助行为的案件裁判共16件25名被告人,其余皆为以实施犯罪为目的的共谋共同犯罪,案件情况见表1。在该16件可理论定性为网络中立帮助行为的案件中,在罪名认定方面,以诈骗罪定罪处罚的有11件,犯帮助信息网络犯罪活动罪的1件,犯开设赌场罪的3件,犯侵犯著作权罪的1件;在主从犯认定方面,除以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚的认定为正犯外,其他均以共同犯罪处理,其中认定为从犯的共有12件,认定为主犯或者不宜区分主从犯的共有2件,但均考虑到被告人所起的作用较小而酌情从轻处罚。在量刑方面,基本上量刑刑期均在4年有期徒刑以下并处罚金,共15件,其中判处拘役的有2件,判处3年以上有期徒刑的2件,另外还有1件诈骗案判处有期徒刑9年,并处罚金10万元。

表1 网络中立帮助行为案件统计一览表

由此可见,网络中立帮助行为客观上助力信息网络犯罪的状况实然存在,网络中立帮助行为的刑事责任问题不仅不是人为臆造的空想命题,而且在刑事司法实践中还存在着刑法适用标准不规范、主从犯认定不统一、刑期裁量不均衡等一系列问题。

首先,在《刑九》正式实施之后判决网络中立帮助行为的案例共有5件,但其中只有两个案件分别以《刑法》第287条之二第1款与第3款的规定论处,即(2015)吉刑初字第204号与(2015)浙绍刑初字第50号,其余案件均依循相关罪名共同犯罪的旧例定罪处罚,帮助信息网络犯罪活动罪适用率较低。究其原因,主要在于帮助信息网络犯罪活动罪的适用条件未能加以规范明确,司法工作者在适用该罪时往往无法正确把握适用的标准与范围,而选择避难就易,采用已经长期熟练运用的相关罪名共同犯罪的标准进行定罪处罚,这恰恰体现出网络中立帮助行为的刑法适用标准不规范、法官自由裁量性较大的问题。

其次,上列16个案件的主从犯形态虽以从犯的认定居多,但也存在对网络中立帮助的行为认定为主犯的情况。通过对案情的研究分析,法院对提供网络技术支持的行为人的主从犯认定尽管均以法律规定的“在共同犯罪中所起的作用大小”为依据,但个案中主从犯认定结果仍存在差异性。以“为网络犯罪提供服务器架设维护帮助”为例,在(2014)台仙刑初字第108号一案中,法院认定“被告人罗某受聘为网站架设服务器、防止黑客攻击,为网站提供技术支持,在共同犯罪中并非起次要作用”;而在(2015)浙绍刑初字第50号一案中,法院则认定被告人“张某明知富鑫公司通过修改数据造成客户亏损,仍多次帮助修复数据,使ISA平台与国际原油期货走势维持表面上的一致,属明知他人实施诈骗犯罪而提供帮助,应为诈骗共犯。……在共同犯罪中起次要作用或辅助作用,系从犯。”

最后,刑法适用标准的不规范与共同犯罪形态认定的不统一,必然导致量刑的失衡,这在上述16个案例中已有所体现。在16件案例中,判处有期徒刑3年以下的案件共13件,约占81.2%。然而,网络中立帮助行为的提供者一般不具有严重的社会危害性与人身危险性,并且其中立帮助行为与危害结果之间不具有直接的因果关系,对其判处3年以上有期徒刑的刑罚有背离罪刑均衡原则之嫌,亦不利于犯罪人的改造与回归社会。

《刑九》针对上述的网络中立帮助行为定性不规范、量刑不均衡的问题作出了回应,增设了帮助信息网络犯罪活动罪,对网络中立帮助行为的准确规制与正确量刑起到重要的规范指导作用。因此,对帮助信息网络犯罪活动罪中规设网络中立帮助行为部分的精确理解与适用,能够有效防范上述的刑法适用标准失范、主从犯认定失纪、刑罚裁量失衡的问题。对此,我们需要进一步探索帮助信息网络犯罪活动罪中网络中立帮助行为的刑事责任与适用条件的认定问题。

二、网络中立帮助行为犯罪化原因论析

网络中立帮助行为独立成罪的刑法设置备受学者们的质疑与诟病,原因在于“一般而言,预备行为与犯罪参与行为与实行行为相比,在应受谴责程度上具有类型化的差异,除非有特殊的刑事政策需要,不宜将这种原则性的差异做立法上的消除。《刑法修正案(九)》的上述立法选择(指帮助信息网络犯罪活动罪的增设——笔者注)显然没有在立法合理性层面上作深入的考量。”[5]立法的合理性及必要性是准确适用刑法规定的价值前提,面对学者们的质疑,必须遵循网络中立帮助行为的入罪路径对独立犯罪化原因进行考察分析,以得出理智客观的结论。

罪与非罪的界分标准,刑法理论界历来存在争议。陈兴良教授曾以婚内强奸行为为例,指出行为的犯罪化存在实然层面有没有、能不能犯罪化和应不应犯罪化这三个层次的问题。[6]陈兴良教授的此番思考,不仅对于行为出入罪区分标准的探讨具有前瞻性的指导意义,而且对于行为犯罪化的合理性、正当性与必要性具有反思检视作用。推及至帮助信息网络犯罪活动罪,通过考察帮助信息网络犯罪活动罪中网络中立帮助行为的入罪进路,即有没有实然存在网络中立帮助犯罪行为、能不能对网络中立帮助行为作犯罪评价、应不应当对网络中立帮助行为独立规定为新罪,能够理清规制网络中立帮助行为刑事责任的原委,有力回应犯罪圈肆意泛化、阻断科学技术进步发展的猜忌质疑。

(一)网络中立帮助行为入罪的实然性依托

基于上文对我国网络中立帮助行为司法现状的归纳分析清晰可知,虽然网络中立帮助行为的刑事审判案例寥若晨星,但是该行为客观上助力信息网络犯罪的状况实然存在,并且现有的审判案例对网络中立帮助行为的处罚呈现出刑法适用标准不规范、主从犯认定不统一、刑期裁量不均衡等特点。这些审判案例都直接证明了我国刑事法律界对网络中立帮助行为的现实危害性的肯定与认同,网络中立帮助行为在实然层面存在已无争议,入罪进路第一个层次的问题迎刃而解。基于此,下文将重点围绕后两个层次的问题展开论述。

(二)网络中立帮助行为入罪的正当性分析

一般而言,犯罪的认定应当具备两个条件:一是违法性,即侵害法益的客观行为事实值得科处刑罚;二是有责性,即行为人对法益侵害事实的发生具有主观上的非难可能性。*参见[日]前田雅英:《刑法总论讲义》,东京大学出版会,2006年,第36页以下。转引自张明楷:《刑法原理》,商务印书馆,2011年版,第67页。换言之,一个行为能否评价为犯罪,主要取决于该行为是否产生了独立的法益侵害(危险)结果及导致的社会危害性程度、行为人是否具备可责难的主观恶性。

1.中立帮助行为侵害模式的网络异化

根据传统刑法理论,帮助行为的处罚依据实行行为的实施,其根据在于实行行为对法益侵害(危险)结果起直接作用,其社会危害性较之于帮助行为更为突出,这也是各国刑法均对主犯、从犯(帮助犯)、胁从犯规定了不同处罚原则的原因所在。中立的帮助行为也是因为客观上对正犯行为、结果起到促进作用,即间接侵害了法律所保护的利益而被刑法理论所关注。

然而,互联网的推广普及,冲破了中立帮助行为必须加功于正犯行为后间接侵害法益方式的固化认识,异化创设了网络中立帮助行为“间接+直接”的双重法益侵害模式。详言之,提供技术支持的网络服务提供者虽处于中立地位,但是不加甄别地为包括网络犯罪实施者在内的网络用户提供帮助,导致技术支持行为除了间接侵害网络犯罪实行行为触犯的法律所保护的利益外,如财产权、名誉权等,还直接独立制造了法所不容许的法益侵害及危险——网络社会管理秩序的破坏。而且,由于信息技术业已成为网络犯罪的重要命脉,有学者一针见血地指出:“网络空间中大量的帮助行为的社会危害性已经远远超过了实行行为的危害性,为犯罪行为提供网络技术帮助的行为越来越重要,已经逐渐占据了主导地位,开始突破帮助行为在犯罪中的从属地位,并主导犯罪和引领犯罪。”[7]由此可见,网络技术帮助行为不仅产生了独立的法益侵害(危险)结果,且其社会危害性已经达到须以刑法规制的程度。

除了网络技术帮助行为外,为网络犯罪在网页上推广相关广告,或者通过互联网为犯罪所得提供支付结算等业务帮助行为,亦具有相当的社会危害性。网页广告推广活动扩大了网络犯罪受害者的覆盖范围,网络使用者受害机率成几何倍数式增长,网络受害者更具有不特定性;而互联网支付结算服务则使部分犯罪网络化,如伴随抢红包热潮演化而来的一系列“特大微信红包赌博案”。虽然网络服务提供者在操作正常的网络业务却实际上为网络犯罪提供帮助时并不知情,但难以否定其网络帮助行为的社会危害性,只是在网络服务提供者不知情时不具有主观上的可责难性。

2.网络中立帮助行为社会危害性严重

随着我国信息技术应用的广度和深度不断地发展,网络犯罪也日益猖獗,每年涉网络犯罪案件的数量与金额均不断增长。根据中国电子商务协会等机构联合发布的《2012年中国网站可信验证行业发展报告》显示,每年因网络诈骗造成的损失数额逾超300亿元,被害网民规模已达6169万人。[8]此外,根据2014年11月河北省公安厅网安部门关于网络安全形势以及公安机关打击网络犯罪相关情况的通报,河北省网络诈骗案件逐年增多,约是去年同期的3倍多,QQ诈骗、网上发布虚假信息诈骗与网络购物诈骗分列网络诈骗类型之前三,其中各类涉网违法犯罪嫌疑人12033名。[9]

当今网络犯罪的猖獗泛滥,在一定程度上得益于网络服务提供者的帮助行为。其一, 网络连接传输、托管存储等服务为他人实施网络犯罪提供了技术支持,直接便利了网络犯罪的实施,助推了网络犯罪的高发。其二,提供广告推广和支付结算业务的网络帮助行为,使得互联网上的犯罪活动由以往的犯罪团伙“内部分工”直接演化为“社会化分工”,网络服务提供者在无形中承担了网络犯罪活动的部分乃至关键性职能,不仅降低了网络犯罪活动的运行成本、提高了犯罪效率,而且躲在网络服务提供者背后实施网络犯罪活动的罪犯更难被发现,增强了罪犯逃避刑事责任追究的能力。[10]例如,在(2016)赣03刑终48号一案中李某等人犯开设赌场罪一案中,被告人李某等人为获取非法利益,明知是赌博网站,仍然为其提供资金支付结算服务或技术支持,帮助实施互联网赌博的团伙实现犯罪收益,提高犯罪效率。其三,网络中立帮助行为不仅对网络犯罪行为具有物理因果性影响,便利了网络犯罪行为的实施,而且网络中立帮助行为本身直接侵害了网络社会的管理秩序,制造了法所禁止的危险,并达到值得作为犯罪处理的危险程度,从而肯定网络中立帮助行为的可罚性。

由此可见,网络中立帮助行为客观上便利了网络犯罪活动的实现,得到网络技术支持等帮助的网络犯罪活动如虎添翼,对网络秩序的管理维护形成重大威胁,可见网络中立帮助行为侵害法益的事实及其严重社会危害性实然存在且不可忽视。打击网络犯罪、净化网络空间、维护网络安全,不仅需要对网络犯罪实施者予以严厉惩处,还应当阻断网络服务提供者的网络技术行为与网络犯罪活动之间的联系,全方位攻克网络犯罪难题。因此,将网络中立帮助行为独立入罪具有现实意义。

3.网络中立帮助行为的主观可责性强

行为人构成犯罪不仅要求其不法行为符合刑法上的构成要件,而且行为人具有罪责。根据新古典和目的论相结合的犯罪论体系,“罪责意味着犯罪行为实现了法律非难的想法是该行为的可责难性。在面对法益时行为人本应保持尊重,但其犯罪行为却对该尊重请求权实施侵害,罪责的实质内容便在于此。”[11]因此,刑法对犯罪行为人科处刑罚,其根据在于行为人针对侵害法益的行为具有意识,即行为人能够自主认识其行为的违法性,并积极追求或放任犯罪行为可能导致的危害结果。

网络服务提供者在提供网络服务业务时,对他人是否利用其正常合规的业务行为实施网络犯罪不得而知,更难以认定网络服务提供者具有促进网络犯罪实施的主观故意,此时无法评价网络服务提供者的主观是否具有非难可能性,从而应当否定网络服务提供者主观上的自我答责。然而,若有证据证明网络服务提供者本身自知或者经提示警告后,得知网络犯罪实施者利用其网络服务业务实施网络犯罪,网络服务提供者不加以制止,仍然为其提供网络服务帮助的,虽然外观上该网络服务提供行为仍是中立的,不因使用者的不同而区别对待,但是本质上因网络服务提供者已认识到网络犯罪的存在,且具有通过自己的行为促进网络犯罪的意识和意思,而使该网络服务业务行为丧失中立性。正如德国的一份著名判决所言:“如果正犯唯一的目的就是要去实行犯罪行为,而且提供助力者对此知情,即应将此提供助力行为评价为帮助行为。……在此种情况下,其行为经常丧失所谓的‘日常特质’。相反地,提供助力者并未确知他所提供助力会被正犯如何使用,而仅是认为可能被用来犯罪,除非他已认识到因其助力所支持的犯罪行为之风险是高至其助力行为对明显有犯罪倾向的正犯具有促进作用之程度,否则此种提供助力行为通常尚不能被评价为帮助行为。”[12]因此,当网络服务提供者具备认识网络犯罪存在的意思和促进他人犯罪的故意时,应当认定网络服务提供者具有实现法律上所不容许的危险的主观可谴责性,针对该帮助行为应予以非难评价。

(三)网络中立帮助行为入罪的必要性根据

网络中立帮助行为的社会危害性及可责难性为犯罪化的进路提供了可能,但是,这种入罪化是否必要,或者说网络中立帮助行为独立成罪,是否有违刑法的谦抑性,则是在探讨网络中立帮助行为入罪化问题上不得不回答的问题。若对现有刑法条文进行某一合理解释足以实现准确惩处网络中立帮助行为的目的,自无针对网络中立帮助行为另设新罪的立足空间。先前刑法设置及处断规则的固有罅隙,及由此导致的司法实践操作失范问题,决定了网络中立帮助行为应当独立规定为犯罪追究刑事责任。

1.《刑九》先前刑法之设置纰漏

首先,网络中立帮助行为本质是一个帮助行为,而帮助行为只存在于共同犯罪中。按照我国传统刑法理论,成立共同犯罪必须具备三个条件,其中之一便是二人以上具有共同的犯罪故意,强调正犯与共犯的意思联络。而网络中立帮助行为的中立性特征,决定了其本身不以追求非法为其主观目的,切断了网络服务提供者与网络犯罪实行者共同故意犯罪的意思联络。此外,通过对我国《刑法》第156条关于走私共犯的规定与第350条关于制造毒品罪的共犯规定的比较可发觉,前者成立共犯必须是“通谋”,而后者则只要“明知”即可。这种差异的存在,原因在于走私共犯为走私者提供资金帮助、结算服务,或者提供运输、保管、邮寄等帮助行为,均属于现实生活中普遍、大量存在的日常行为,故要求帮助者必须实现与他人同谋。相较而言,制造毒品罪的共犯为制毒者提供毒品的原料或者配剂等帮助行为,并非日常性业务行为,不可能随意获得或提供,故帮助者只需明知便足以入罪。[13]这也从侧面印证了,虽然片面的共犯理论在我国日益得到理论界的认可,特别是片面的帮助犯理论已经得到了大多数学者的肯定,但《刑法》仍然坚持中立行为的帮助犯须具有“通谋”的共同故意犯罪意思联络的谦抑性立场。如此一来,若实施网络犯罪的正犯未被抓获,或者全案没有破获,那么为网络犯罪活动提供中立帮助行为的服务商则因无证据证明其与犯罪实施者之间存在“通谋”,而不得追究其刑事责任。由此可见,基于罪刑法定的基本原则,在刑法尚未明文规定处罚片面的中立帮助行为时,根本无法解决网络中立帮助行为构成犯罪的情况,立法的空白昭然若揭。

2.司法解释处断规则之量刑失衡

不同于《刑法》对中立帮助行为人主观方面的严苛要求,多个司法解释对中立行为人主观方面的要求与普通帮助犯的要求等同,一概以是否“明知”作为衡量标准。*这些司法解释包括:2010 年《关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》第4条、2011年《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第7条、2013年《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第8条,等。上述司法解释存在的主要问题是,将网络中立帮助行为与一般的帮助行为同等处理是否妥当?因为,通过对上述司法解释的总结归纳可知,由于“明知”的主观门槛设定,网络中立帮助行为也被归入处罚的范围,并且处断结果均是“以共同犯罪论处”。这种“一刀切”的处断原则,忽视了中立的帮助行为不以追求非法目的、欠缺共同犯罪意思联络的主观事实,抹灭了中立帮助行为与普通帮助行为主观恶性上的差异,其结果必然引向量刑的不均衡。因为根据罪责刑相适应原则的要求,刑罚的规定与裁量应当兼顾犯罪行为的客观危害性和犯罪人的主观恶性或人身危险性。[14]易言之,行为人的主观恶性是刑罚裁量的一个重要因素,应当根据不同行为人的主观恶性大小裁判不同的刑罚。而司法解释这种不区分主观恶性的差异,实行“一刀切”的以共犯论处的处断原则,必定无法为确定网络中立帮助行为的刑事责任范围提供有效的处罚依据。

3.司法实践罪刑认定之操作失范

在互联网络广泛运用的时代,网络用户隐瞒真实信息具有广泛性与便利性,这为网络犯罪分子隐藏犯罪行径提供了天然屏障,也为司法工作者全案侦破网络犯罪、依法准确认定犯罪分子的地位设置了障碍。因为互联网领域内的社会化分工更为零散,司法工作者往往无法一举查获所有的案情或者抓获全案的犯罪行为人。即使能够确认犯罪行为人是谁,但网络犯罪均经由向计算机输入指令和程序实施,“在行为人完全通过侵害性的指令和程序实施共同犯罪的场合下,由于这些不同的程序和指令在运行过程相互依赖,不可或缺,共同引起危害结果的发生,其作用方式和作用效果虽然在技术层面可以进行比较清晰的分析,但在刑法规范层面却会遇到困难。”[15]此时如何认定提供网络中立帮助行为的服务商在共同犯罪中所起的作用,成为横亘在司法工作者面前的一个难题。上文统计分析的案例情况已经表明,该问题在司法实践中并非无中生有,各法院对共同犯罪形态的认定并不一致,不仅在主、从犯的认定上存在差异,而且在认定为从犯后所起的作用大小的判断也存在区别。共同犯罪形态认定差异性的存在可能是个案差异的结果,但是在案情大致相同的情况下,认定的差异性则更可能是司法操作缺失标准规范所导致的。而主从犯形态的错误认定,必然导致刑期裁量与罪行的严重程度不相符合,甚至出现畸轻畸重的情况,这在上述统计的案例中已经有所体现。

正由于网络时代呈现出的新型特点,在原有法律规范指导下的司法操作已然不能适应时代的要求,甚至已经违背罪刑相适应的基本原则,也出现同案不同判的危局。司法实践操作既已经丧失应有的规范性,必须依靠适应时代和打击新型犯罪要求的新法律规范方能改变现有困境。因此,网络中立帮助行为划入刑事犯罪圈独立成罪具有应然价值。

三、网络中立帮助行为刑事责任的独立性

(一)网络中立帮助行为正犯化之论争

基于网络中立帮助行为具有独立的法益侵害性和可责难性,并出于原有刑法设置及处断规则缺憾之考虑,《刑九》将网络中立帮助行为作为帮助信息网络犯罪活动罪的一种行为模式,纳入刑法的犯罪圈之中,成为独立的罪名。但是,网络中立帮助行为归根究底是(片面)共犯理论中的帮助行为,网络服务提供者的刑事责任及其处罚原则会否由于刑法的新规定而具有独立性,抑或应当继续沿用传统刑法对于帮助犯的处罚原则,引起刑法学者们的关注与论争。事实上,对网络中立帮助行为独立可罚性的价值判断,本质是对网络中立帮助行为是否实现正犯化的主张认定,目前存在网络中立帮助行为正犯化的肯定说与否定说。

肯定说主张,我国《刑法》第287条之二规定了帮助信息网络犯罪活动罪,意味着我国刑法肯定了网络中立帮助行为具有独立的可罚性,将其作为正犯处理更能适应网络犯罪发展的趋势。因为网络的交互性、虚拟性与技术性,导致网络共同犯罪分工呈现出社会化的异化倾向,逐渐超越了传统共犯理论的范畴,甚至某些网络犯罪的实行行为的社会危害性已经远远不及帮助行为的社会危害性,换言之,帮助犯的主犯化特征越发明显。[16]此外,对网络帮助行为规定独立的处罚标准,是罪刑均衡要求的具体体现。[17]因而,肯定说的观点主要立论于网络中立帮助行为的社会危害性之上,以求避免传统帮助犯理论无法判定网络中立帮助行为刑事责任之缺陷。依据肯定说确定的网络中立帮助行为正犯化观点推论,网络中立帮助行为的刑事责任不再依据其他正犯符合构成要件的不法行为为前提,也不再适用刑法总则规定的从犯“从、减、免”处罚原则。

否定说则认为,帮助信息网络犯罪活动罪只是设定了特别的帮助犯量刑规则,有关该罪名属于帮助行为正犯化的观点纯属误判,该罪名理当定性为量刑的正犯化。“所谓帮助犯的量刑规则,是指帮助犯没有被提升为正犯,帮助犯依然是帮助犯,只是因为分则条文对其规定了独立的法定刑,而不再适用刑法总则关于帮助犯(从犯)的处罚规定的情形。”[18]原因在于,“首先,为他人犯罪提供互联网技术支持的行为依然是帮助行为,其成立犯罪以正犯实施了符合构成要件的不法行为为前提。其次,教唆他人实施上述帮助行为的,不成立教唆犯,仅成立帮助犯;单纯帮助他人实施帮助行为,而没有对正犯结果起作用的,就不受处罚。最后,对于实施本款行为构成犯罪的行为人不得依照我国《刑法》第27条的规定从轻、减轻处罚或者免除处罚,只能直接按照《刑法》第287条之二第1款的法定刑处罚。”[18]5因此,否定说相当于将帮助信息网络犯罪活动罪中的网络中立帮助行为仍依据共同犯罪的处罚原则承担相应的刑事责任,只是在法定刑考量上予以特殊处理。

(二)网络中立帮助行为独立可罚性之肯定

基于网络中立帮助行为的入罪必要性,我国《刑法》将网络中立帮助行为作为独立罪名中一种行为方式加以处罚,事实上代表着网络中立帮助行为跳脱出传统共同犯罪理论框架,不再依据帮助犯理论分配刑事责任,而是设置了独立的刑事责任,这实质上已经于立法上肯定了网络中立帮助行为具有独立的可罚性,正是肯定帮助行为正犯化的体现。具有独立的可罚性,意味着网络中立帮助行为在符合构成要件的不法与有责时独立成罪,应当根据刑法规定的法定刑幅度量刑处罚,不应再按照刑法总则规定的关于从犯处罚的规则处理。这种处罚模式不应定性为帮助信息网络犯罪活动罪量刑规则的适用。因为将帮助行为独立入罪的立法例区分为帮助犯的绝对正犯化、帮助犯的相对正犯化和量刑规则,不仅仅是人为的强行欲加之物,而且“将帮助信息网络犯罪活动罪解释为刑法总则中的共犯规定之外的‘量刑规则’会导致刑法总则共犯理论被虚置,刑法总则关于从犯、帮助犯等的规定都会无法使用,从而使刑法总则设立的犯罪一般原理被刑法分则架空,最终丧失其对刑法分则的指导意义。”[20]

然而,刑事责任处罚的独立性并不代表肯定帮助犯的独立性。如所周知,共犯从属性说与共犯独立性说最大的区别在于,共犯成立犯罪是否要求正犯者着手实行了犯罪,若作肯定回答则为从属性说,反之则为独立性说,此时共犯的可罚性在于其行为本身。虽然刑法规定帮助信息网络犯罪行为在情节严重的情况下独立成罪,并设置了相应的独立法定刑,但这并不意味着网络中立帮助行为的犯罪性能够脱离于正犯行为,不以正犯的行为符合构成要件并且违法为前提。相反,帮助信息网络犯罪活动罪所表述的“明知他人利用信息网络实施犯罪”罪状表明,网络服务提供者主观明知的对象是“他人利用信息网络实施犯罪”,若没有正犯实施网络犯罪的行为,网络服务提供者就不存在主观认识的对象,也不存在帮助行为的接受方。若要求中立帮助行为人仅明知他人可能利用信息网络实施犯罪便具有可罚性,那么无疑扩大了刑罚处罚权的发动范围,既不利于保护技术的进步与发展,又过度加重了网络服务提供者的负担。于此,正犯具有利用信息网络服务实施了符合构成要件的不法行为的事实存在,是网络中立帮助行为成立犯罪的前提,这是“明知”内容的应有之义,至于正犯是谁、能否被查获、是否具有责任,均不影响网络中立帮助行为的可罚性,而这恰恰符合渐成主流的共犯限制从属性说的原理。

事实上,网络中立帮助行为的独立可罚性与共犯从属性并不相互排斥,反之,所有被立法规定独立可罚刑事责任的帮助行为,依然受共犯从属性的限制:在实然层面上帮助行为因正犯行为的实施而具有可归责性,只是帮助行为的社会危害性已达至需单独入罪设置法定刑之境地,此时在规范层面上规设了帮助行为的独立刑事责任,实现了正犯化。人为创设帮助犯的正犯化与量刑规则之间的实质判断标准,即是否需以其他正犯实施了符合构成要件的不法行为为前提[18]4,实无必要。

[1]吴亮.网络中立管制的法律困境及其出路——以美国实践为视角[J].环球法律评论,2015(3):129.

[2]SHAHRZAD T.Radbod.Craigslist-A Case for Criminal Liability for Online Service Provider.s[J].Berkeley Technology Law Journal,2010:613.

[3]涂龙科.网络服务提供者的刑事责任模式及其关系辨析[J].政治与法律,2016(4):109.

[4]陈家骏.从网络电子交易评我国首宗P2P著作权重至于传输之ezPeer案判决[J].月旦法学杂志,2006(3):50-51.

[5]王志远.《刑法修正案(九)》的犯罪控制策略视野评判[J].当代法学,2016(1):29.

[6]陈兴良.婚内强奸犯罪化:能与不能——一种法解释学的分析[J].法学,2006(2):55-56.

[7]于志刚.网络空间中犯罪帮助行为的制裁体系与完善思路[J].中国法学,2016(2):6.

[8]2012年中国网站可信验证行业发展报告[EB/OL].[2012-6-18].http://www.100ec.cn/detail—6047227.html.

[9]翟楠楠.省公安厅通报我省网络安全形势 QQ诈骗违法犯罪居榜首[N].河北日报,2014-11-28(2).

[10]张晓娜.全国人大法工委解读《刑法修正案(九)》涉网络条款[N].民主与法制时报,2015-11-15(2).

[11]蔡桂生.构成要件论[M].北京:中国人民大学出版社,2015:135.

[12]蔡蕙芳.P2P网站经营者之作为帮助犯责任与中性业务行为理论之适用[J].东吴法律学报,2006(2):73-74.

[13]车浩.谁应为互联网时代的中立行为买单[J].中国法律评论,2015(3):48.

[14]刘德法.论罪责刑相适应原则[J].国家检察官学院学报,2000(2):20.

[15]刘守芬.网络共同犯罪之我见[J].法律科学,2005(5):99.

[16]于志刚.论共同犯罪的网络异化[J].人民论坛,2010(29):67.

[17]陆旭.网络服务提供者的刑事责任及展开——兼评《刑法修正案(九)》的相关规定[J].法治研究,2015(6):65.

[18]张明楷.论帮助信息网络犯罪活动罪[J].政治与法律,2016(2).

[19]张明楷.论《刑法修正案(九)》关于恐怖犯罪的规定[J].现代法学,2016(1):24.

[20]刘艳红.网络犯罪帮助行为正犯化之批判[J].法商研究,2016(3):20.

AffirmationoftheIndependentPenaltyofInternetNeutralAssistantBehavior

CHEN Wei,XIE Kejun

(LawSchool,SouthWestUniversityofPoliticalscience&Law,Chongqing401120,China)

The Amendment IX to Criminal Law has set up a “crime of providing assistance for network crime”,which brings Internet neutral assistant behavior into crime circle and sets up an independent punishiment.Relying on the legislation and the judicial status quo,Internet neutral assistant behavior has the necessity of legislation,possessing the legitimate basis of serious social harm,infringement of the legal model of network alienation and strong subjective accountability.The lack of previous criminal law,and sentencing imbalance,and non-standard judicial practice operation,make up an inevitable basis for legislation to fill,and in line with the common crime of restrictions from the attribute theory.Based on this,the positive status and the independent criminal responsibility of Internet neutral assistant behavior should be given positive affirmation.

Internet neutral assistant behavior; profile; cause of criminalization; Independent penalty

D924

A

1008-7699(2017)05-0026-11

(责任编辑董兴佩)

2017-04-11

2016年度国家法治与法学理论研究重点课题“刑法立法方法研究”(16SFB1004);2016年重庆市研究生科研创新项目“网络服务提供者中立帮助行为刑法规制研究”(CYS16097)

陈 伟(1978—),男,湖北宜昌人,西南政法大学法学院教授,博士生导师.