梅破知春近

2017-09-29 02:34闻章

河北画报 2017年7期

梅破知春近

文 / 闻 章

崔强很瘦,几分像梅,几分像竹。此是画梅画竹的结果?还是画梅画竹的原因?崔强画梅画竹,也画菊画兰。梅兰竹菊有君子之德,崔强慕之。是先慕其气,而后摹其形?还是先有君子之慕,而后移情于物?这得问崔强。

画家与画,本是一回事,画格即人格,人格即画格。高妙高妙,是高了才妙,人高了,画才妙。

理应如是,事应如是。但理与事之间,总有距离。理上明白容易,事上明白难。比如我,在这里说崔强的画,若崔强给我一支笔,我就傻了。

这些年来,崔强就一直在理与事之间,像鸟那样此枝彼枝地跳来跳去。他是当老师的,天天教,教即理;他又是画家,天天画,画即事。理上破一层,画上高一层。就这样教学相长,理事互动。如人的两只脚,左右左右地走,不知不觉就远了。

为什么是破不是立?这是对崔强说的。在别人那里可能是立,或者必须是立,但在崔强这里是破。茧已成,蝶已形,破了硬壳才能见期望已久的翩然之姿。

怎么个破法?答案也简单,当初怎么个立法,如今就怎么个破法。但破比立难。立,须知道自己;破,须超越自己。破是另一种立,是更深刻的立,是不立而立,立的是那个不立。当初的立是为了活,若不是为了活,还不如不立。如今的破,也是为了活,不是为了活,是破了自然活。画在天机流露处,天机是活的,所有的机都是活的。天机与心机本是一机,若不是一机,则还不能称机。

崔强的画展,每次我都看。每次都有破的信息。只是破大破小,破多破少。大小多少,我愿其是使动用法,即使小者大、少者多。当年曾有一句人人熟知的话:“破字当头,立亦在其中了”,这句话用在别处不知对不对,但用在书画上,无疑是对极了的。

我很喜欢崔强的画,因为喜欢,所以唠叨。

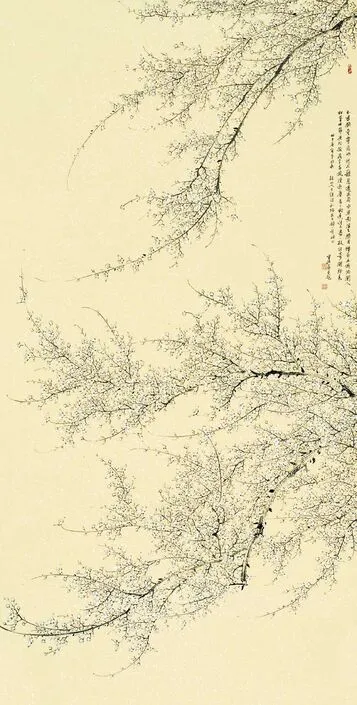

《雪舞新枝》

猜你喜欢

疯狂英语·新阅版(2021年8期)2021-09-10

宝藏(2021年3期)2021-04-20

百科探秘·航空航天(2020年8期)2020-07-29

文学教育(2020年5期)2020-06-04

食品研究与开发(2020年12期)2020-01-07

金秋(2019年24期)2019-06-15

福建基础教育研究(2019年1期)2019-05-28

美与时代·美术学刊(2019年2期)2019-05-08

党的生活·青海(2018年12期)2018-05-14

数学大世界(2018年1期)2018-04-12