大学生沉迷网络游戏与孤独感的关系:家庭支持的干扰作用

段佳雯

摘要:本研究主要探讨了沉迷网络游戏,孤独感,家庭支持之间的关系。将有效样本进行描述性统计分析、相关分析和阶层回归分析,研究结果发现:一,大学生沉迷网络游戏与孤独感之间呈正相关;二,家庭支持与大学生孤独感呈负相关;三,家庭支持对大学生沉迷网络游戏与孤独感有干扰作用。最后,对前述研究结果进行讨论,并提出研究建议与未来研究方向。

关键词:大学生;沉迷网络游戏;孤独感

一、研究背景

随着电脑和互联网的普及,上网不再仅仅是查阅资料,人们渐渐开始使用网络娱乐,网络游戏也开始出现,玩网络游戏的大学生也在持续增长。大学是一个重要的转变阶段,大多数大学生离开家求学,玩网络游戏十分便捷。试读或留级的大学生中,因网络游戏沉迷的占70 %左右与此同时,这些学生中的大部分又都表现出不同程度的孤独、抑郁等心理问题。孤独感是一种封闭心理的反映,是感到自身和外界隔绝或受到外界排斥所产生出来的孤伶苦闷的情感。许多大学生离开家,孤身一人去外地求学,孤独感会表现的比其他年龄段的人更明显一些。 家庭作为个体发展最原始和最基本的环境,对个体的发展有着直接和深远的影响,因此一直受到众多研究者的关注。在家庭研究结果中发现,若青少年处于低度家庭支持的环境中比处于高度家庭支持的环境中的青少年有更高频率,多种类的犯罪发生。

二、研究目的与工具

本研究旨在探讨大学生沉迷网络游戏对内心孤独感之间影响,家庭支持的干扰效果,本研究之假设如下,并逐一进行检定:沉迷网络游戏对孤独感有正向n影响;家庭支持与孤独感之间呈负相关;家庭支持与沉迷网络游戏之间呈负相关;家庭支持对沉迷网络游戏与孤独感有干扰作用。

本研究以问卷作为资料搜集的工具,所有的问卷均采用过去研究者发展的量表,本身已具有良好的信度和效度,问卷共分为“网络成瘾核心症状” ,“网络成瘾相关问题”,孤独正序条目,非孤独反序条目,家庭成员之间情感交流,家庭成员之间的沟通表达方式,自我主义,家庭问题解决,家庭规则。所有的量表采用的量尺,均采用Likert五等级量尺,1表示非常不同意,5表示非常同意。本研究以整体量表的验证性因素分析来验证量表测量模式适配度,并进行整体量表信度值Cronbach α检测。

本研究以Amos软件进行验证性因素分析。结果如表,各个题项因素负荷量值皆达到显著水平,显见各题项皆适合做为本研究量表的题项。在模式适配度指针方面,χ2/df为2.74。CFI为.95,NFI为.89,都达到大于.80水平,RMSEA 为.08 皆符合小于.10 标准, 综合上述指标, 本研究整体模式适配度在可接受的范围内。

三、研究结果与分析

本研究以青岛地区,昆明地区,重庆地区,北京地区的四所大学為抽样母群体,针对在网吧玩的学生为选取样本,每所大学100-150份,共计500份,获得有效问卷376份。

本研究通过相关性分析的结果,可以判断各变量之间可能存在的相关性。孤独程度分别与网瘾程度和家庭功能有显著相关(r=.436,p<0.1; r=-.215,p<0.1);网瘾程度与家庭功能有显著相关(r=-.236, p<0.1);是否在外地读书也与家庭功能和孤独感显著相关着(r=.102,p<0.1; r=-.104, p<0.1)。由于网瘾程度和家庭功能呈现显著的负相关,家庭功能越强,网瘾程度就越低(如表)。

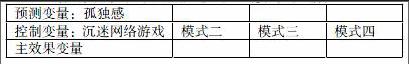

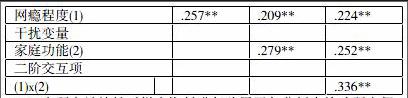

本研究继续针对样本资料进行阶层回归分析来检验研究假设。如表模式二中可以看出,网瘾程度对孤独感有着显著的正向影响(β=.257;p<0.1),网瘾程度越大,孤独感越强。在模式三中可以看出,家庭功能对孤独感有显著的负向影响(β=-.279;p<0.1),家庭功能越强,孤独感越弱。由模式四可知,网瘾程度和家庭功能的交乘项与孤独感之间的关系,达到了显著水平(β=.336;p<0.1);且在各回归分析中,自变量的VIF值均在1.11和3.38之间,显示无高度重合问题。由此可知,网瘾程度和家庭支持的交互对孤独感有干扰效果,家庭支持越强,网瘾程度越低,孤独感就越低。将高、低家庭功能的数值带入回归式中,进一步绘制交互作用图。可知,高家庭功能会减弱网瘾程度和孤独感之间的正向关系。

本研究研究结果显示,沉迷网络游戏与孤独感呈负相关。沉迷网络游戏对孤独感呈负向的影响,沉迷网络游戏的大学生孤独感比较高,而不沉迷网络游戏的大学生的孤独感较沉迷网络游戏的大学生低。因此沉迷网络游戏更容易导致大学生产生孤独感(如图)。

根据上述研究结论,本研究提出以下研究建议:

大学生的主要活动场所是学校。因此从学校入手,有利于解决大学生心理生活的诸多问题。从学校方面改善大学生网络沉迷和孤独感问题的办法有:1.丰富大学生的业余活动;2.营造良好的学习环境。

许多大学生的家庭并不在学校所在地,大学的相对独立的教育模式也导致了大学生与家庭联系减少,根据社会交换轮的原理,家庭感情浓度降低会使大学生渐渐放弃对自己的严格要求,因此家长应当加强与学生之间的联系,从而减少对网络游戏的沉迷。

参考文献:

[1]陈彦芳(2013)。大学生孤独感现状调查研究。心理咨询师,(8),45-47。

[2]高鸣,成科杨(2007)。大学生网络游戏沉迷分析及有效干预。中国高等教育, (21),26-28。

[3]顾锦春(2011)。大学生沉迷网络游戏原因探究。牡丹江大学学报,(4),145-147。

[4]王继玉(2010)。303名大学生自尊和孤独感与生活满意度的关系。中国校医,24 (4),254-256。endprint