学生知觉教师期望、同伴接纳对小学儿童人格的影响

刘沙

〔摘要〕本研究采用问卷法测查了山西省阳泉市某所小学共544名小学儿童,旨在探讨学生知觉教师期望、同伴接纳对小学儿童人格的影响。结果发现:(1)学生知觉教师期望师生互动,消极反馈维度对小学儿童人格外倾性与亲社会性维度具有预测作用;(2)学生知觉教师期望师生互动,消极反馈维度通过影响同伴接纳水平,间接影响小学儿童人格外倾性与亲社会性的发展,因此,同伴接纳为中介变量。

〔关键词〕发展与教育心理学;学生知觉教师期望;同伴接纳;人格

〔中图分类号〕 G44 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1671-2684(2017)26-0004-05

一、引言

人格作為个体心理的核心成分,多年来,已成为心理学研究的重点和热点。它是个体在生物基础上受社会生活条件制约而形成的独特而稳定的具有调控能力的、具有倾向性和动力性的各种心理特征的综合系统[1]。人格发展的健全与否,直接影响着个体的生活、学习与健康状况。相关研究表明,人格会对个体的学业成绩[2]、网络成瘾不良行为[3]等产生影响,而小学阶段又是儿童人格发展的关键期[4],因此,研究小学阶段儿童人格的影响因素及机制,对于完善儿童人格理论,促进儿童人格健全发展均具有不可替代的重要作用。

学生知觉教师期望是指学生与教师交往过程中所知觉到的教师期望[5]。早在1989年,Weinstein[6]在对学生知觉教师期望的研究中就已指出,儿童是可以知觉教师期望行为的,并能进行描述。学生知觉教师期望会对个体的学业成绩和人格发展产生很重要的影响。Tyler和Boelter[7]提出,学生一旦感知到教师对自己较高的期望时,个体就会伴随着较高的自我效能感,从而对自己的各方面都充满信心。虽然,前人仅有的几篇相关研究均表明,学生知觉教师期望与小学儿童人格显著相关,对其人格的发展具有预测作用[8],但是前人并未对学生知觉教师期望对人格的影响进行深层次的探讨,因此,本研究将在前人研究基础上,对学生知觉教师期望与人格的关系进行进一步的探讨。

相关研究表明,学生知觉教师期望对人格具有预测作用的同时。也有研究表明,学生知觉教师期望与小学儿童的同伴接纳水平显著相关,对其具有较强的预测作用[9],而同伴接纳又是影响小学儿童人格发展的又一重要因素[10]。

同伴接纳作为同伴关系的维度之一,是指儿童在同伴群体中,被同伴群体喜欢或接受的程度[11]。儿童进入小学,同伴交往频繁成为同伴关系的一个最重要的特点,能否被同伴群体接纳成为影响小学儿童人格健康发展的主要因素之一[12]。社会支持的压力缓冲理论认为,当个体能够获得社会给予的支持时,个体就会产生压力缓解的体验,从而更好地适应社会与发展健康人格[13]。高水平的同伴接纳,可以帮助小学儿童在面对来自家长、老师的压力时,得到来自同伴的安慰与支持,缓解其压力体验,从而降低了儿童产生内化和外化问题的可能性,这对促进儿童个体人格健康发展无疑是有利的。

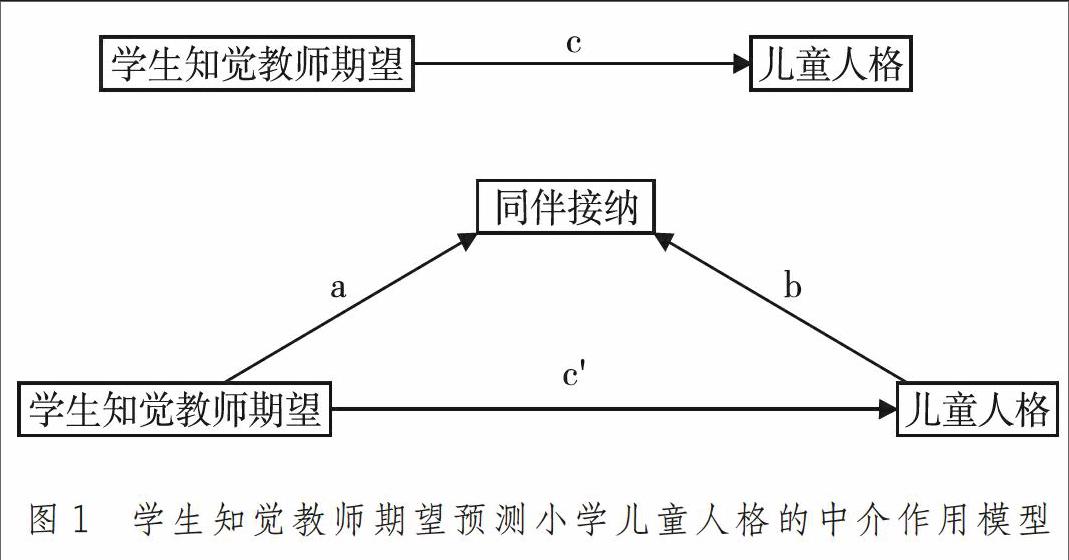

综上所述,本研究构建出一个中介作用模型,具体如图1所示。

二、研究设计

(一)研究对象

本研究在山西省阳泉市某所小学中,随机选取一批小学生,请其填写学生知觉教师期望问卷与同伴接纳问卷,请小学生所在班级的班主任教师填写小学生人格发展教师评定量表。本研究中,被试人数为558人,存在缺失值的被试为14人,相对于整体而言,人数较少,因此采用直接删除法。删除后得到的有效被试544人,其中男生270人,女生274人;六个年级小学生人数分别为92人、90人、91人、91人、90人、90人。

(二)研究工具

1.学生知觉教师期望评定问卷

采用杨丽珠和张华[14]编制的学生知觉教师期望评定问卷,共23个题目,采用Likert5级计分,因素分析后确定问卷的5个维度分别为师生互动、态度知觉、消极反馈、关心支持和机会知觉。其中消极反馈维度为反向计分。各维度得分越高,知觉的教师期望越高。问卷的验证性因素分析主要拟合指数为 χ2/df=1.62,GFI=0.86,SRMR=0.06,CFI=0.94,IFI=0.94,RMSEA=0.06,问卷的一致性信度为0.89,再测信度为0.96。各维度的内部一致性信度分别为0.90、0.89、0.84、0.83、0.81,分半信度分别为0.88、0.90、0.79、0.83、0.75。

2.同伴提名问卷

采用同伴提名法,让小学生在自己班级范围内,将最喜欢一起玩的,最不喜欢一起玩的同学的名字列举出三个。经累加得到小学生被同伴正负提名的次数,在班级内标准化,正负提名分数相减,计算出社会喜好分数。社会喜好分数越高,则同伴接纳水平越高[15]。

3.小学生人格发展教师评定量表

采用杨丽珠、张金荣、刘红云和孙岩[16]编制的小学生人格发展教师评定量表共62个题目,采用Likert5级计分,因素分析后确定量表的5个维度分别为智能特征、认真自控、外倾性、亲社会性、情绪稳定性。该量表五个维度的效标效度分别为0.54、0.52、0.52、0.57、0.51,量表的验证性因素分析主要拟合指数为:χ2/df=3.09,TLI=0.88,SRMR=0.05,CFI=0.89,IFI=0.89,RMSEA=0.04,问卷的一致性信度为0.97,再测信度为0.73。各维度的内部一致性信度分别为0.95、0.94、0.90、0.93、0.80,分半信度分别为0.93、0.92、0.87、0.91、0.73。

(三)研究过程

在征得小学儿童父母与教师知情同意之后,对小学儿童发放学生知觉教师期望问卷与同伴接纳问卷,向其所在班级的班主任发放小学生人格发展教师评定量表,统一收回问卷。每班均有两名主试,主试为经过培训的心理学专业研究生。endprint

(四)数据收集与分析

采用SPSS16.0与Mplus7.0进行数据整理与分析。

三、结果分析

(一)共同方差分析

在统计控制中,采用哈曼单因素检验方法,这是共同方法偏差检验中的常用方法[17]。该方法认为,如果对量表的所有项目得分进行因素分析,结果只是提取出一个因子,或者一个因子就能解释大部分的方差,则可能存在共同方法偏差,反之,则不存在共同方法偏差。如果得到多个因子,且第一个因子解释的变异量没有超过40%,则表明共同方法偏差问题并不严重[18]。在本研究中,对所有数据进行分析后发现特征值大于1 的公因子有3个,如表 1所示。

分析结果表明,在上述的 3个公因子中,第一个因子只解释了方差的32.00%,由此可见,并不存在严重的共同方法偏差问题。

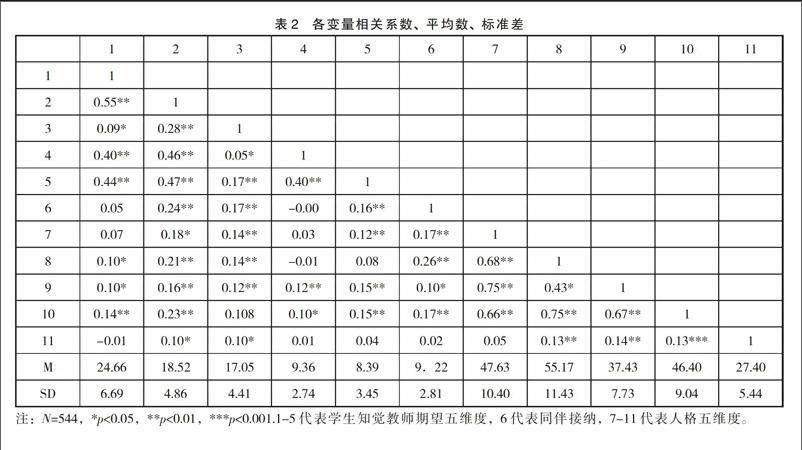

(二)各变量相关分析

表2列出了相关变量的相关系数、平均数及标准差。从表中可以看出,学生知觉教师期望师生互动维度与人格认真自控、外倾性、亲社会性等维度均呈显著相关;学生知觉教师期望态度知觉维度与同伴接纳、人格各维度均呈显著相关;学生知觉教师期望消极反馈维度与同伴接纳、人格各维度均呈显著相关;学生知觉教师期望关心支持维度与人格外倾性、亲社会性等维度均呈显著相关;学生知觉教师期望机会知觉维度与同伴接纳、人格智能特征、外倾性、亲社会性等维度均呈显著相关;同伴接纳与人格智能特征,认真自控,外倾性,亲社会性等维度均呈显著相关。

(三)中介效应分析

1.以师生互动为自变量预测人格外倾性的中介效应检验

从表3可以看出:学生知觉教师期望师生互动对人格外倾性维度回归效应显著(β=0.10,t=4.51***);学生知觉教师期望师生互动维度对同伴接纳回归效应显著(β=0.16,t=4.77***);引入同伴接纳后,同伴接纳对人格外倾性维度回归效应显著(β=0.07,t=4.96***),说明中介效应显著,此时,学生知觉教师期望师生互动维度对人格外倾性维度的回归效应显著但有所下降(β=0.09,t=4.01***),说明同伴接纳在学生知觉教师期望师生互动维度与人格外倾性维度之间起部分中介作用。

2.以消极反馈为自变量预测人格亲社会性的中介效应检验

从表4可以看出:学生知觉教师期望消极反馈维度对人格亲社会性维度回归效应显著(β=-0.08,t=-3.61***);学生知觉教师期望消极反馈维度对同伴接纳回归效应显著(β=-0.23,t=-6.74***);引入同伴接纳后,同伴接纳对人格亲社会性维度回归效应显著(β=0.13,t=9.34***),说明中介效应显著,此时,学生知觉教师期望消极反馈维度对人格亲社会性维度的回归效应显著但有所下降(β=-0.11,t=-4.91***),说明同伴接纳在学生知觉教师期望消极反馈维度与人格亲社会性维度之间起部分中介作用。

四、讨论

(一)学生知觉教师期望师生互动、消极反馈维度对人格外倾性与亲社会性的预测作用

本研究結果发现,学生知觉教师期望师生互动维度对人格外倾性具有正向预测作用,学生知觉教师期望消极反馈维度对人格亲社会性具有负向预测作用。

人格外倾性是表示小学生人际互动的数量和密度以及对刺激的需要和获得愉悦的能力,这个维度包含了积极的态度、社会化和积极活动水平三个方面[19]。人格亲社会性是指小学生在交往中所表现的被社会认可的态度和行为,这个维度包含了同情利他和合作尽责两个方面[20]。

儿童进入小学之后,与父母的相处时间在逐渐缩短,而与教师、同伴交往的时间则大大加长。同时,小学儿童还处于自我意识与独立意识发展的阶段,因此来自教师的指导教育成为主导,教师成为孩子心中的权威。所谓师生互动,是指小学儿童与教师之间言语或非言语的交流,这种交流的频率、方式会被学生感知到,之后对教师给予的期望做出判断。相关研究表明,学生知觉教师期望师生互动维度会影响其人格外倾性的发展。这是因为,当教师与学生互动较多时,学生能够感知到来自老师的热情态度、信念,而这种态度与信念恰恰可以使小学儿童更加自信、乐观积极,这正是人格外倾性的重要方面。Marshall和Weinstein[21]的相关研究表明,教师的态度和信念可以对学生人格产生潜移默化的作用。所谓消极反馈是指教师对学生的关注较少,更多的是给予批评、惩罚等负面反馈。这种消极反馈会被学生感知,他们认为自己不被喜欢,内心渐渐变得敏感、自卑、内向,不愿与人交往,亲社会性大大下降,这对小学儿童人格的健全发展则会产生弥散性的不利影响。

布莱恩的循环模型很好地为本研究提供了理论依据。布莱恩提出循环模型,在这一模型中,教师会根据学生的一些基本信息,形成对学生的不同认知和期望,进而影响教师对待学生的行为,而这些行为被学生感知后影响了自我评价,从而对学生的行为、人格等的发展产生影响[22]。

(二)同伴接纳的中介作用

本研究结果还发现,学生知觉教师期望师生互动、消极反馈维度会通过影响同伴接纳,间接影响小学儿童外倾性与亲社会性的发展。本研究将从中介作用的前半路径与后半路径进行讨论。

一方面,中介作用的前半路径,即学生知觉教师期望师生互动、消极反馈维度会影响小学儿童的同伴接纳水平。教师与同伴是个体社会化关系中较为重要的两个对象。在学校,当教师与学生互动频繁,批评惩罚较少,多给予积极反馈,对小学儿童产生高期望值时,教师就会表现得更和蔼,并且总是有意无意地在班级中对这些小学儿童进行表扬,而小学生感知到教师对自己的期望时,也会更加努力学习,团结同学,争取不辜负老师的期望,如此良性循环,使这些小学儿童在同伴群体中的地位得到提升,获得更高水平的同伴接纳[23]。

另一方面,中介作用的后半路径,即同伴接纳会影响小学儿童人格外倾性和亲社会性的发展。社会联结理论为本研究的这一结论提供了理论支持,其认为个体若能与周围的人保持良好的亲密关系,就会感觉周围的人友好亲切、值得信赖,会愿意向他们倾诉、寻求支持与帮助。这种良好的社会联结会促使个体健康发展,减少问题行为的发生;而不良的社会联结则会影响人际交往,从而导致问题行为的发生[24]。这一结论也符合社会支持的压力缓冲理论的观点。因为同伴接纳水平高,能够帮助小学儿童缓解其受到的来自父母、老师、学习的压力体验,大大地降低了儿童产生内化问题和外化问题的可能性,可以促进小学儿童向着身心健康的方向发展。endprint

五、本研究的不足与展望

本研究揭示了学生知觉教师期望影响小学生人格发展的内在机制,对减少小学生行为问题的出现、干预小学生人格的健康发展具有重要的启示作用。但是本研究也存在一定缺陷,具体如下。

首先,本研究属于横断研究,无法做到探讨同一批被试在不同时间段中,学生知觉教师期望对其人格发展的影响。因此,在将来的研究中,可以采用纵向研究,从而更好地探讨其因果关系。

其次,本研究选取的被试样本主要是集中在山西省阳泉市某所小学学校,样本来源比较单一,可以扩充样本,进行进一步的探讨不同地域间,学生知觉教师期望对小学生人格的影响异同,增强研究的说服力。

再次,人格的影响因素比较多,影响机制也比较复杂。本研究只是选取了两个影响因素,相比较而言,略显单薄。在今后的相关研究中,可以将更多的因素加入,探讨更复杂的影响机制,从而为小学生形成健康人格提出具有针对性的预防和干预措施。

六、结论

本研究通过对相关数据的分析,得出如下结论:

(1)学生知觉教师期望师生互动,消极反馈维度对人格外倾性与亲社会性维度具有预测作用。

(2)学生知觉教师期望师生互动,消极反馈维度通过影响同伴接纳水平,间接影响人格外倾性与亲社会性的发展。

(3)在学生知觉教师期望影响小学生人格的路径中,同伴接纳为中介变量。

参考文献

[1]杨丽珠.幼儿个性发展与教育[M]. 北京:世界图书出版公司,1993.

[2]Greiff S,Muller J C. On the relation of complex problem solving,personality,fluid intelligence,and academic achievement[J]. Learning and Individual Differences,2014,36:1-12.

[3]雷雳,杨洋,柳铭心. 青少年神经质人格,互联网服务偏好与网络成瘾的关系[J]. 心理学报,2006,38(3):375-381.

[4]杨丽珠.儿童青少年人格发展与教育[M].北京:中国人民大学出版社,2014.

[5]满晶,沈悦,杨丽珠.幼儿知觉到的教师期望结构及其发展特点[J].辽宁师范大学学报(社会科学版)2013,36(6):823-829.

[6]Weinstein R S. Perceptions of classroom processes and student motivation: Childrens views of self-fulfill-ing prophecies[J]. Goals and Cognitions,1989,3:187–211.

[7]Tyler K M,Boelter C M. Linking Black Middle School StudentsPerceptions of Teachers Expectations to Academic Engagement and Efficacy[J]. Negro Education Review,2008,59:27-44.

[8]张华.教师期望对小学生人格的影响研究[D].辽宁师范大学硕士毕业论文,2010.

[9]张华,杨丽珠.小学教师期望对学生人格的影响:学生知觉的中介作用[J].心理与行为研究,2012,10(6):161-166.

[10]杨丽珠,徐敏,马世超.小学生同伴接纳对其人格发展的影响:友谊质量的多层中介效应[J].心理科学,2012,35(1):93–99.

[11]Asher S R,Parker J G,Walker D L. Distinguishing friendship from acceptance:Implications for intervention and assessment[A]. In W. M. Bukowski,A. F. Newcom,& W. W. Hartup( Eds. )[C].The company they keep: Friendship in childhood and adole-scence(pp:367–370). New York:Cambridge University Press,1996.

[12]桑标.当代儿童发展心理学[M].上海:上海教育出版社,2005.

[13]Cohen S,Wills T. A. Stress,social support,and the buffering hypothesis[J]. Psychological Bulletin,1985,98(2):310–357.

[14]杨丽珠,张华.小学教师期望对人格的影响:学生知觉的中介作用[J].心理与行为研究,2012,10(3),161-166.

[15]杨丽珠,王江洋.儿童4岁时自我延迟满足能力对其9岁学校社会交往能力预测的追踪[J].心理学报,2007,39(4):668-678.

[16]杨丽珠,张金荣,刘红云,孙岩. 3-6岁儿童人格发展的群组序列追踪研究[J]. 心理科学,2015,3.

[17]Aulakh P S,Gencturk E F. International principal-agent relationships-control,governance and performance[J]. Industrial Marketing Management.2000,29,521-538.

[18]Ashford S J,Tsui A S. Self-regulation for managerial effectiveness:The role of active feedback seeking[J]. Academy of Management Journal. 1991,34(2),251-280.

[19]Shiner R L,DeYoung C G. The structure of tempera-ment and personality traits: A developmental perspective[J]. The Oxford Handbook of Development Psychology,2013,2:113.

[20]楊丽珠,刘文.毕生发展心理学[M].北京:高等教育出版社,2006.

[21]Marshall H H,Weinstein R S. Culture and achievement motivation: A second look [A].In N.Warren(Ed.),Studies in cross-cultual psychology(Vol.3,pp.221-267)[C].New York:Academic Press,1984.

[22]张日昇,王琨.国外关于教师期望与差别行为的研究[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2003,28(2):12-13.

[23]张晓,陈会昌.儿童早期师生关系的研究概述[J].心理发展与教育,2006(2):120–124.

[24]Hirschi T. Causes of delinquency[M]. University of California Press,2002.

(作者单位:北京戈骆科技有限公司中小学心理健康研究中心,北京,100195)

编辑/刘 扬 终校/于 洪endprint