我国财政支农支出的区域减贫效应研究

王 谦,王秋苏

(山东财经大学经济学院,山东济南 250014)

我国财政支农支出的区域减贫效应研究

王 谦,王秋苏

(山东财经大学经济学院,山东济南 250014)

公共财政是减贫主体中最重要的力量。重构财政支农政策体系,打赢农村脱贫攻坚战、农民增收战,是“十三五”时期财政支农工作的主要任务。文章基于我国31个省市2010-2015年财政支农支出总量和农村贫困人口的面板数据,用农村贫困人口的减少作为衡量农村减贫的指标,建立财政支农支出与农村贫困人口之间的固定效应变系数模型,对我国不同区域财政支农支出的减贫效应进行研究。结果表明,我国财政支农支出减贫效应显著且存在区域差异性,总体上西部边远地区各省市财政支农支出的减贫效应大于东中部地区;但从各省市减贫效应弹性系数来看,中部内陆地区财政支农支出减贫效应最高的省市远远大于东、西部地区减贫效应最高的省市。国家必须优化财政支农资金分配,倡导中西部地区的产业升级,针对不同贫困地区特点实施差别化的扶贫政策。

财政支农支出;减贫效应;农村贫困人口;区域差异

0 引 言

我国已进入以工促农、以城带乡的发展阶段,创新扶贫工作,精准扶贫,已上升为国家新一轮战略部署。作为一个农业大国,提高农民生活水平、加快农业发展速度、减少农村贫困发生率是我国实施扶贫减贫战略的重要任务。改革开放后,我国的扶贫减贫事业取得了巨大的成就,我国农村贫困人口从1978年的7.7亿减少到2016年的0.43亿,减少了7.27亿人①数据来源:《中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报》。。扶贫减贫是财政职能所在,发展农业和农村经济、增加农民收入需要公共财政资金更多地向“三农”倾斜,需要更好的发挥财政支农支出的减贫效应。

从国外研究来看,凯恩斯经济学认为,通过增加政府支出能够促进社会就业,进而增加居民收入水平。Park等[1]对中国1985-1995年的县域财政支农支出进行实证分析,结果表明财政支农支出对农民人均纯收入有明显的促进作用。Mosley等[2]通过制定扶贫开支指数,提出政府的政策以及对农业的大量投资对减少贫困具有显著的效果。Moreno-Dodson等[3]以拉丁美洲和非洲国家作为案例,指出公共财政是发展中国家政府在减贫领域的重要手段。Montalvo等[4]运用计量检验方法,认为初级部门(主要是农业)是减少贫困的主要驱动力,且在减贫过程中尤其是地区方面一直都处于不均衡状态。Sahn等[5]研究苏丹财政公共支出,发现支农支出对穷人收入有促进作用,并且进一步对经济增长产生正向效应,对穷人的资助范围越大效果越好。Rogers[6]对中国贫困县的资源分配模式研究后,得出政府应进行有效的财政支持来解决中国农村剩余贫困问题的结论。

国内已有文献对财政支农支出减贫效应的研究主要围绕以下几个方面。在理论研究方面,现代财政学理论和世界各国发展实践均表明,财政支农支出对农业经济增长起着非常重要的作用,并通过转移支付、税收优惠减免等多种手段增加农民收入,进而对农村减贫产生积极效应。阎坤等[7]认为应首先明确减贫目标下政府与市场的关系,认识公共财政在减贫中的定位与职能作用,同时对我国公共财政的减贫提供了政策思路。王海[8]认为财政政策的抉择应兼顾其直接和间接减贫功能,重视社会力量的减贫功效,才能充分发挥财政支出的最佳减贫作用。在实证研究方面,陈灿煌[9]基于Var模型检验了政府财政支农支出与农村贫困减少的动态关系,认为政府应利用财政支农作为减少农村贫困的手段。秦建军等[10]运用误差修正模型(ECM)进行研究,发现总体上财政支农投入对农村贫困缓解起到一定的作用,这有利于提高农业产出生产率和增加农村居民人均收入水平。少数学者研究财政支农支出对农民收入的影响,较为一致的结论是财政支农有利于农民增收,进而减少农村贫困。李普亮[11]基于省级面板数据的实证分析结果显示,财政农业支出确实有利于促进农民增收,但对缩小城乡居民收入差距的影响并不显著。孙致陆等[12]认为地方财政支农支出对促进农民增收的作用非常有限,但整体绩效比较低,还呈现出显著的地区差异和梯度特征。陈鸣等[13]引入制度环境变量研究财政支农投入的减贫增收作用,以各省农民人均纯收入作为衡量贫困的代理变量,其研究发现我国的财政支农政策在一定程度上能够达到促进农民增收、减缓农村贫困的政策目标,同时财政支农投入的减贫效果也受到制度环境的制约,其作用制度随着环境逐步改善显著提高。

虽然已有文献研究的侧重点不同,但都肯定财政支农支出在农村减贫中所发挥的作用至关重要,从而为本文的研究奠定了较好的基础。现有文献尚存在三个不足:第一,已有研究较多针对财政支农支出对经济增长或提高农村居民收入水平的效应进行分析,而对减少农村贫困人口或者农村贫困发生率的方面的研究不足;第二,现有的研究成果大多基于时间序列分析,且时间序列数据时点多数仅到2006年;第三,尽管少量研究使用了面板数据,但其只关注财政支农支出减贫的总量效应和结构效应,忽视了区域效应。财政支农支出的减贫效应主要体现为财政支农支出提高农民收入水平,减少农村贫困人口或贫困发生率。本文基于我国31个省市2010-2015年财政支农支出总量和农村贫困人口的面板数据,用农村贫困人口的减少作为衡量农村减贫的指标,建立财政支农支出与农村贫困人口之间的固定效应变系数模型,运用Eviews7.2进行面板数据单位根检验、协整检验和模型回归估计,对我国财政支农支出对农村减贫的区域效应进行分析。

1 基于“贫困恶性循环理论”的财政支农减贫理论分析

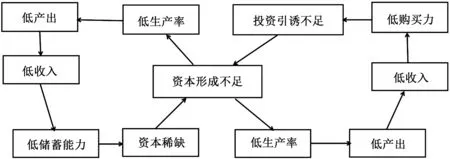

1953年,哥伦比亚大学的罗格纳·纳克斯在《不发达国家资本形成问题》[14]一书中提出了贫困恶性循环理论,纳克斯认为,由于发展中国家的人均收入水平低,投资的资金供给(储蓄)和产品需求(消费)都不足,这就限制了资本形成,资本匮乏成为阻碍发展中国家发展的关键因素。在供给方面,发展中国家为了维持基本生活,不得不把大部分收入用于生活消费,没有多余收入用于储蓄;低储蓄能力引起资本稀缺,造成资本形成不足,导致生产规模难以扩大,劳动生产率难以提高;低生产率造成劳动低产出和低收入。这样周而复始,形成了一个“低收入—低储蓄能力—低资本形成—低生产率—低产出—低收入”的恶性循环。在需求方面,低收入意味着低购买力和低消费能力;低消费导致投资引诱不足,投资引诱不足造成资本形成不足;低资本形成使生产规模难以扩大,劳动生产率难以提高,低生产率带来低产出和低收入。这样,也形成了一个“低收入—低购买力—低投资引诱—低资本形成—低生产率—低产出—低收入”的恶性循环[15]。

图1 贫困恶性循环理论

经济范畴的贫困,可以理解为物质生活困难,一个家庭或个人不能得到维持基本生活所需物质资源的最低水平,生活难以继续,这是极端贫困的状态。另一方面,从生产的角度理解的贫困,是由于物资条件匮乏,劳动力难以维持自身的简单再生产,生产者只能尽最大限度萎缩再生产。因此,不管从经济还是生产角度,资本或资源都是维持生产、生活的基本动力,在地区反贫困中起着非常重要的作用。可以把财政支出作为一项“资本投入”引入该理论中,财政投入不足是公共财政资源配置扭曲的表现之一,财政投入不足造成贫困地区在公路、桥梁、电讯、水利等基础设施建设,植树造林、治理水土流失等自然生态和环境保护以及发展科技教育,开展医疗、社会保障、救济等公共服务方面都得不到有效保障,进而无法享受充足、高效的公共财政资源。

需求方面,公共财政资源配置扭曲同样形成恶性循环。某些社会性基础设施建设不是直接为生产服务,而是通过教育、卫生、政策法规、技术研发及推广等基础性服务间接作用于农业生产和农村经济发展,贫困人口由于没有足够的收入维持最基本的生活水平,所以对此类涉及不到自身短期利益的公共服务兴趣不大,造成公共财政资源的有效需求不足。由此可见,公共财政资源配置的扭曲已成为制约地区经济发展的关键因素,低产出和低收入导致的贫困从供给和需求两方面影响公共财政资源的配置,最终反过来又加剧了贫困。

图2 公共财政资源配置扭曲与贫困的恶性循环圈

要打破“贫困恶性循环”的关键就在于同时要考虑公共财政资源的需求与供给两方面,解决资本缺乏问题,这对于当前我国财政投入与农村贫困问题的研究具有较强的启示意义。在我国经济发展的初期和中期,公共财政减贫的重点依靠经济发展来实现,主要方式是加大资本性投资以促进资本形成。随着经济发展进入成熟期,公共财政减贫的重点正转向科技、教育、医疗卫生、社会保障等社会服务方面,这也显示出我国打破“贫困恶性循环”的阶段性特征。

2 财政支农支出区域减贫效应的实证分析

2.1 数据来源及变量说明

根据经济发展程度的不同,我国可以划分为东部沿海地区、中部内陆地区和西部边远地区。其中东部沿海地区包括:北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南等11个省市;中部内陆地区包括:山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南等8个省市;西部边远地区包括:内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等12个省市。

2.1.1 数据来源

本文选取2010-2015年全国31个省市财政支农支出和农村贫困人口相关数据。由于部分省在早期的分项财政支农支出数据缺失较多,并且其统计口径近年来也进行了调整,为了保证数据的完整性和可比性,本文未采用分项的财政支农支出,而是采用地方财政支农支出总量进行研究。需要说明的是财政支农支出是指政府直接或间接用于支援和促进农业、农村、农民生产及发展的各种财政资金,从2007年开始财政支农支出统一采用农林水事务这一新指标来表示。本文除农村贫困人口数据直接取自《中国农村贫困检测报告2015》外,财政支农支出、农村居民家庭人均纯收入、农林牧渔业总产值、粮食产量、农业人口等数据均来源于2010-2015年《中国统计年鉴》。

2.1.2 变量

(1)被解释变量:农村贫困人口(POV)。将农村贫困人口(POV)作为衡量农村贫困情况的指标。贫困既有相对贫困与绝对贫困之分,也有广义贫困与狭义贫困之分,它是随着社会经济的发展,因时因地而异的一个不断发展变化的衡量和判断标准。贫困水平的测量是研究财政支农支出减贫效应的基础,它主要涉及两个方面:一是贫困线的确定。作为识别贫困人群的标准,中国目前贫困线以2010年2 300元不变价为基准(此基准可能不定期调整);二是贫困指标的选择。将收入比贫困线低的人口视为贫困人口,以此反映贫困程度。

(2)解释变量:人均财政支农支出(FINA)。由财政支农支出总量经相应年份年底的农村总人口平均得到。根据“贫困恶性循环理论”,农村居民的贫困还受到农民纯收入、农村经济发展形势、农业产出水平等因素的影响,因此,本文选取了若干控制变量,提高模型估计结果的稳健性。

(3)控制变量:农村居民家庭人均纯收入(INCO)。是指农村居民总收入扣除各项费用后可直接用于进行生产性、非生产性建设投资、生活消费和积蓄的那一部分收入。以农民人均纯收入为控制变量来考察财政减贫效果,能够直观看到财政支农支出对农村地区经济发展的影响。预期该变量的弹性系数为负。

(4)控制变量:农村经济发展水平(RGDP)。用各省农林牧渔业总产值与农村年底总人口数之比来表示该变量。农村经济发展有利于增强政府的宏观调控能力和收入再分配能力,进而直接或间接地促进农民增收,减少贫困。所以该变量预期估计系数为负。

(5)控制变量:人均粮食产量(LSCL)。人均耕地越多的地区,粮食产量客观上会存在差异,来自种植业的收入也会有所差别,农业产出水平越高。预期人均粮食产量对农村贫困人口的影响为负。

表1 各变量的统计描述

2.2 面板数据的单位根检验及协整检验

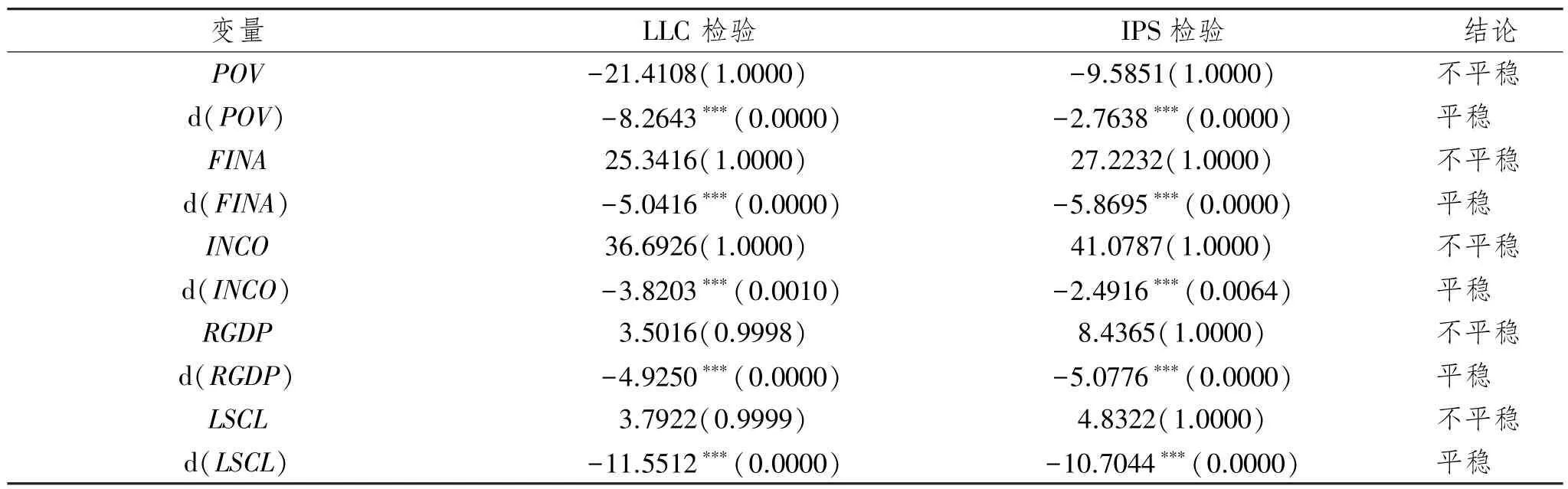

分别采用检验变量序列中是否含有相同单位根的LLC检验和检验变量序列中是否含有不同单位根的IPS检验来进行单位根检验。这两种检验方法的原假设均为变量序列含有单位根。运用Eviews7.2分别对变量POV、FINA、INCO、RGDP和LSCL进行检验,表2给出了两种检验方法的结果。

表2 变量水平序列的面板单位根检验结果

表3 Kao检验面板数据协整检验结果

由表2、表3检验结果可知,POV、FINA、INCO、RGDP、LSCL序列在1%、5%或者10%的显著性水平均是非平稳的,在1%、5%或者10%的显著性水平下均存在单位根;而POV、FINA、INCO、RGDP、LSCL序列的一阶差分在1%的显著性水平下均不存在单位根,且均是平稳的。kao检验表明存在长期协整关系,说明变量之间存在长期稳定的均衡关系,其方程回归残差平稳,可以在此基础上建立回归方程。

2.3 确定模型形式

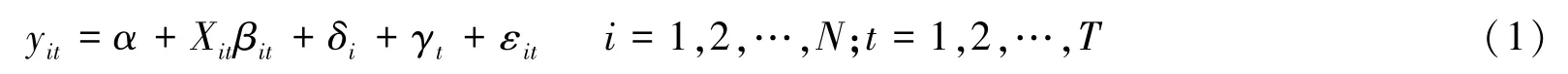

面板数据模型的基本模型为:

其中,yit是个体i在t时期的观测值;α代表常数项;Xit表示各解释变量i在t时期的观测值向量;βit表示解释变量的系数向量,并且根据其条件的限制分为三种:一是对所有截面和时期都是相同的系数,二是在不同的截面是不同的系数,三是在不同的时期是不同的系数;δi代表固定或者随机的截面效应;γt代表固定或者随机的时期效应;εit是独立同分布的误差项,即E(εit)=0。然而在实际应用中,为了避免模型设定出现偏差,同时提高参数估计的合理性和有效性,需要利用Hausman检验和构造两个F统计量来确定样本面板数据模型的正确形式。

利用Hausman检验对各区域财政支农支出与农村贫困减少之间的关系进行检验,以确定样本数据究竟采用固定效应模型还是随机效应模型。Hausman检验原假设H0为随机效应回归模型,备择假设H1为固定效应回归模型。运用Eviews7.2对样本数据进行Hausman检验可得χ2统计量值为19.585 4,相应P值为0.000 6,所以在5%显著性水平下拒绝原假设H0,随机影响模型中个体影响与解释变量相关,即该样本面板数据符合个体固定效应模型。

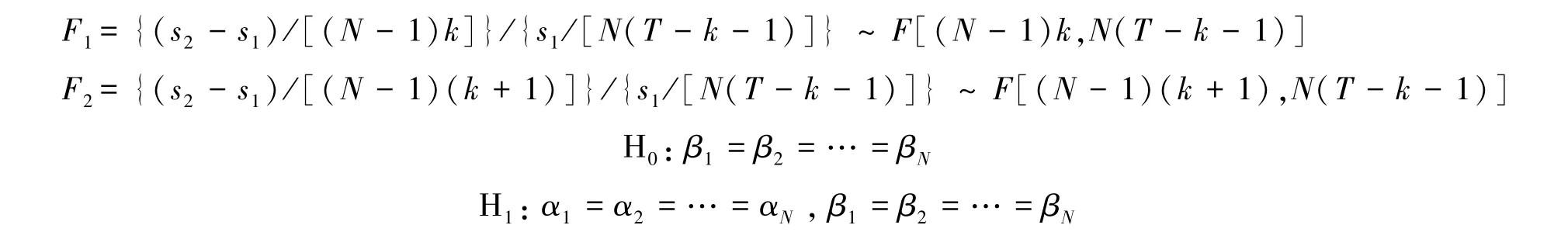

检验样本面板数据模型是否存在个体影响和结构影响、是否为变参数模型,主要通过构造F1和F2两个统计量来检验如下的原假设H0和备择假设H1,其中F1对应原假设H0,F2对应备择假设H1,具体形式如下:

运用Eviews7.2对样本数据进行回归,在每个模型的回归统计量里得到相应的残差平方和:s1=45 443,s2=1 677 687,s3=2 560 933,且 N=31、T=6、k=4,故 F1=9.28、F2=581.23。 通过查询 F 分布表可得在 5%显著性水平下相应的临界值,其中 F1(120,31)= 1.24、F2(150,31)= 1.20。 由于 F1>1.24,F2>1.20,因此在 5%的显著性水平下拒绝假设H0和H1,即意味着该样本面板数据符合有个体影响有结构影响的变系数模型[16]。

由此,根据模型(1)建立估计财政支农支出对农村贫困人口影响的计量模型:

其中,POVit表示第i个省市第t年的农村贫困人口,FINAit代表第i个省市第t年的人均财政支农支出。α是截距项,反映农村贫困人口受农村居民财政支农支出之外综合因素的影响效应,β1i为财政支农支出对农村贫困人口的弹性系数,β2i、β3i、β4i分别为各控制变量对农村贫困人口影响的弹性系数,反映财政支农支出以及各控制变量对农村贫困人口的影响方向及程度。

2.4 回归估计结果

由于本文主要分析财政支农支出对农村贫困人口的区域效应,因此分别对东、中、西部财政支农支出与农村贫困人口之间的回归结果进行详细分析。参照文献[17],运用Eviews7.2对三大区域2010-2015年各省市进行回归估计,东部沿海地区、中部内陆地区和西部边远地区的估计结果如表4所示。

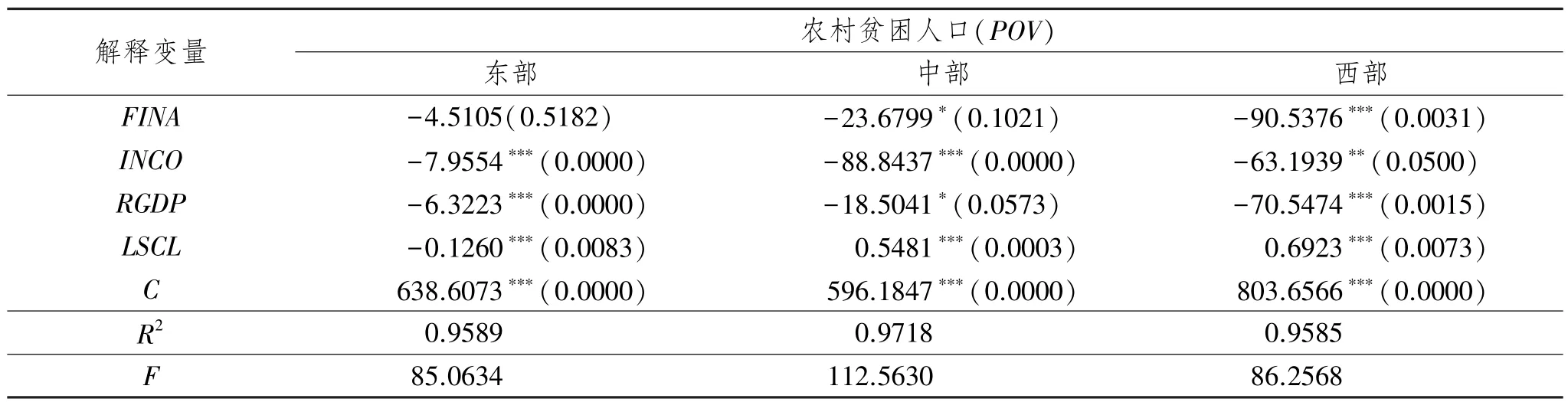

表4 我国东、中、西部各解释变量对农村贫困人口的影响

从整体上来看,东、中、西部地区的财政支农支出(FINA)与各种农村贫困人口(POV)之间是负相关关系,且中西部t统计量的p值均小于0.10,说明具有显著效应,即中西部财政支农支出的增加能有效降低该地区的农村贫困状况,西部地区财政支农支出对农村贫困人口的弹性系数最大,其次是中部、东部,虽然东部地区财政支农支出减贫效果不显著,但财政支农支出的投入在一定程度上也减少了该地区的农村贫困人口。可能的原因是东部地区经济相对发达,农村居民人均纯收入和粮食产量高于中、西部地区,近几年该地区农村容易脱贫的人口早已脱贫,而剩下的贫困人口大多是扶贫开发中的“硬骨头”。因此,东部地区财政支农支出对农村贫困缓解的效应大大减弱。从农村居民人均纯收入、人均粮食产量、农村经济发展水平方面来看,这些控制变量对东部、中部、西部农村贫困人口的减少表现显著,说明农村居民人均纯收入的增加、人均粮食产量的提高、农业经济发展水平的提升对缓解农村贫困都起到了积极作用。值得注意的是,中部、西部的人均粮食产量的弹性系数为正,这与预期不符,不过二者的弹性系数非常小,这可能与中西部地区各省份农业生产环境恶劣或统计数据的误差效应有关。为了更加详细准确地分析各区域财政支农支出对农村贫困人口的影响效果,表5~表7分别列出了东部沿海地区、中部内陆地区、西部边远地区各省份的财政支农支出减贫效应的回归估计结果。

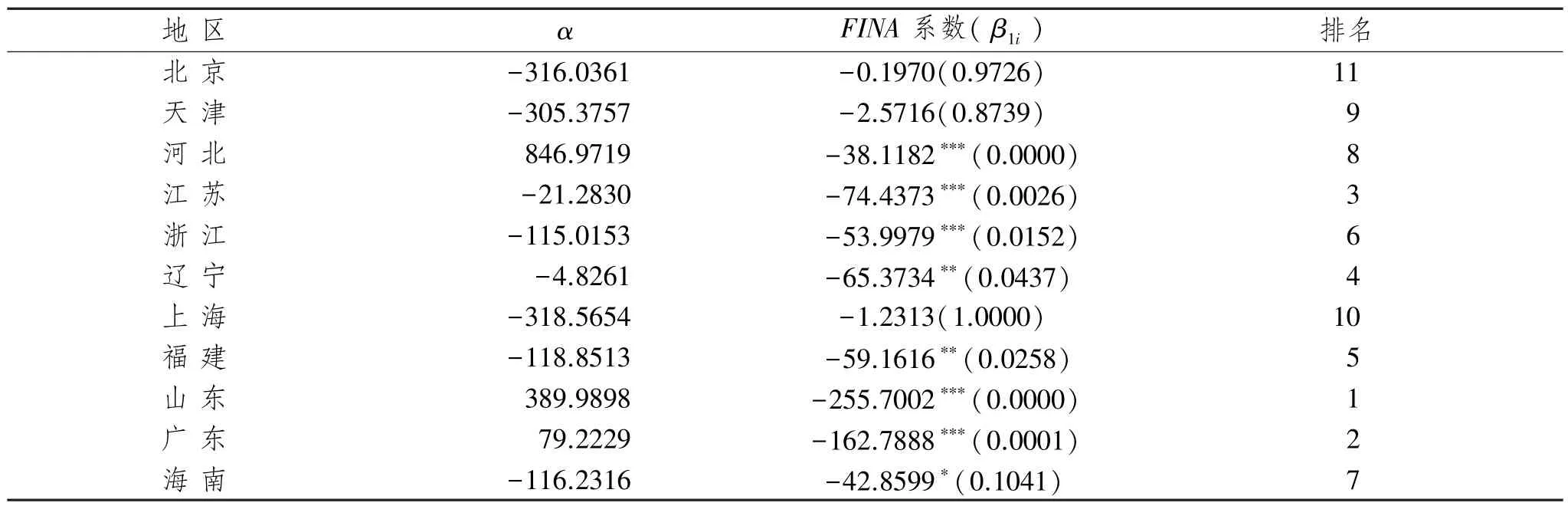

表5 东部沿海地区的估计结果

东部沿海地区各省市中财政支农支出对减少农村贫困人口作用前三名分别是山东省、广东省、江苏省,其弹性系数分别为255.700 2、162.788 8、74.734 3,即人均财政支农支出每增加0.1万元将会使该地区农村贫困人口分别减少255.700 2万人、162.788 8万人、74.734 3万人,山东省、广东省、江苏省经济发展水平快,区位优势明显,对于农业基础设施建设、环境保护、科技教育、社会保障等财政建设的反应非常及时,财政投入的效果显著。需要说明的是排名后三位天津市、北京市、上海市,t统计量的p值分别为0.873 9、1.000 0、0.972 6,均不显著,原因是三地在本文统计的时间区间2010-2015年的农村贫困人口(单位:万人)分别为:天津(8、5、1、0、0、0),北京(1、2、1、0、0、0),上海(0、0、0、0、0、0)。 由于贫困人口过少,导致在计量模型的回归中出现较大误差,造成回归结果不显著,统计无意义。

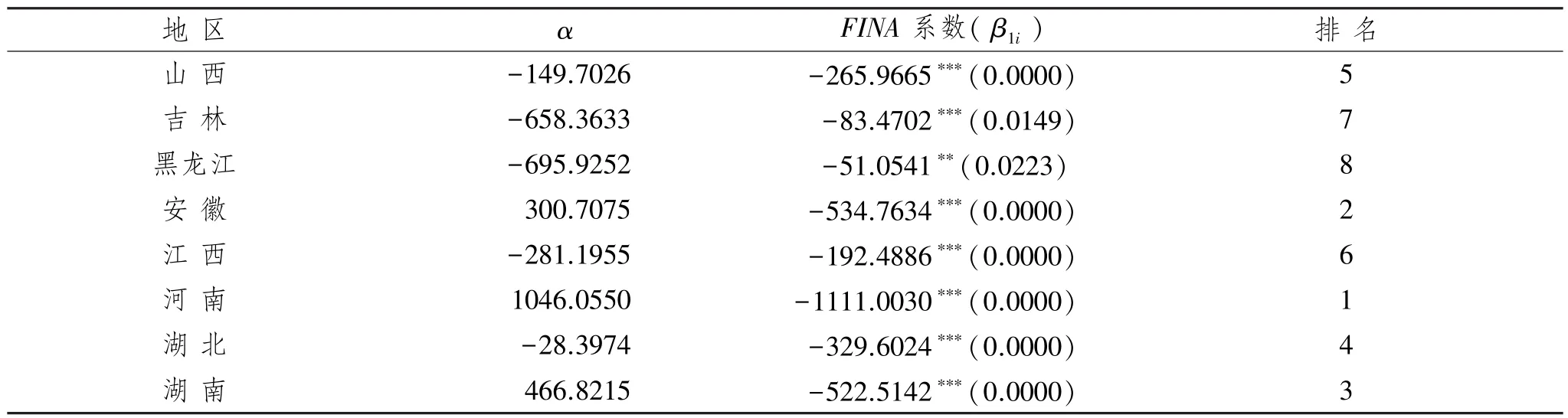

表6 中部内陆地区的估计结果

中部地区各省份中,财政支农支出对农村贫困人口促进作用最大的是河南省,其弹性系数为1 111.003,即人均财政支农支出每增加0.1万元将会使该地区农村贫困人口减少1 111.003万人。安徽省、湖南省、湖北省、山西省、江西省的财政支农支出的弹性系数也在200~600之间,说明财政支农投入对农村贫困人口的减少有很大的帮助。中部地区各省份大多人口基数大,且人口增长过快,贫困人口数量众多,且贫困地区大多处于偏远山区,农业生产条件差,劳动生产率低,粮食产量低,造成财政收入不足,财政投入低则教育、卫生、社会保障等基本社会服务水平低,陷入贫困恶性循环圈内。国家依靠财政拨款加大对农村地区的财政投入,会使农村贫困人口大大减少,财政支农支出减贫效果显著。

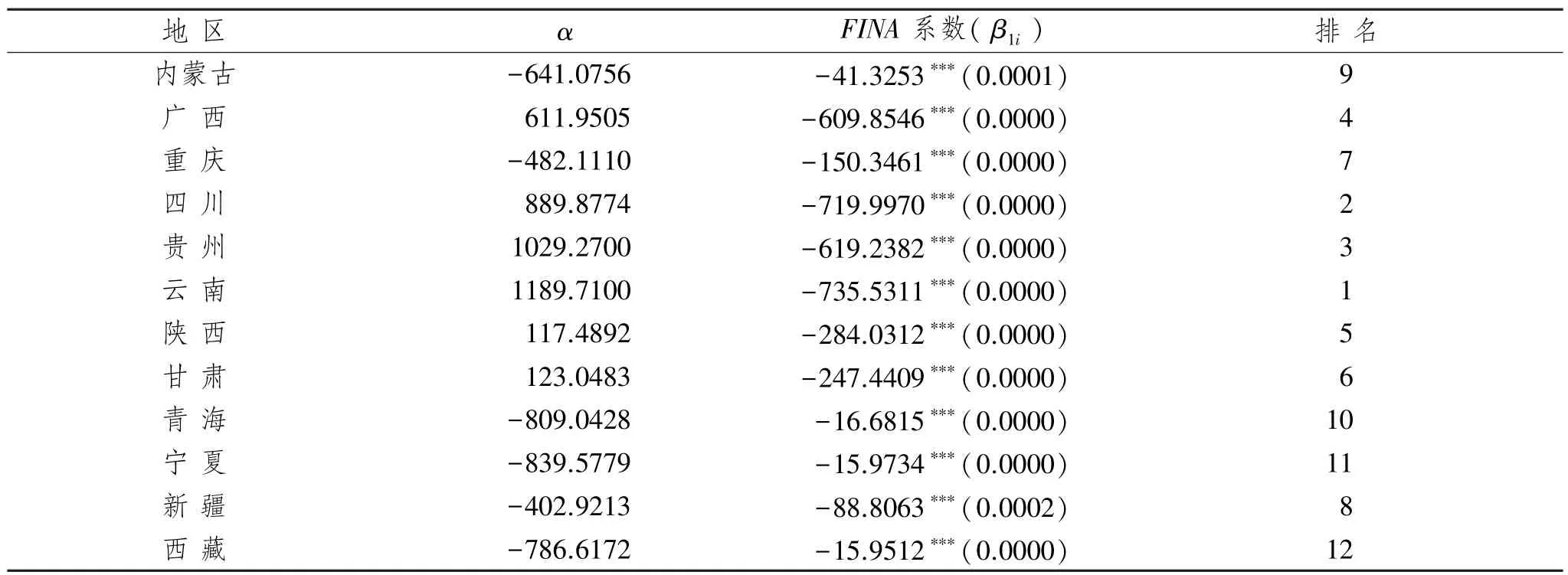

表7 西部边远地区的估计结果

随着西部不断开放和经济的持续增长,西部边远地区各省财政支农支出对促进农村贫困人口减少的作用显著。西部边远地区各省份财政支农支出促进作用最大的是云南省、四川省、贵州省和广西壮族自治区,这些省份的财政支农支出的弹性系数达到了600以上。从表4可以看出,西部地区农业生产条件比东中部地区高,西部的农村经济发展水平的提高更能有效降低该地区的农村贫困,在2000年后,随着政府近年来工作重心向西部倾斜,国家向西部投入增多,有效促进了西部各省的经济发展,尤其是云南省、四川省,依托旅游业发展,为更多非农业人口创造了大量的就业机会,农村居民收入得到大幅度提升,为其地区农村贫困的减少提供了条件。另一方面,排名靠后的新疆、内蒙古、青海、宁夏、西藏各省份,贫困地区多处于条件恶劣的偏远区域,自然资源十分有限,农村地区基础薄弱,农村居民的收入仅能维持温饱水平。该地区所需财政资金比东部地区多,仅靠当地政府的财政收入以及国家对贫困县的扶持很难增加农村居民的收入水平,减缓当地的贫困现状。

从三大区域回归结果可以看出,财政支农支出对农村减贫的效果明显且存在着影响程度的差异。探究其影响因素,大致分为以下几个方面:

(1)政策导向。改革开放后,我国先后实施了“东部沿海地区对外开放”“西部大开发”“中部崛起”等重大区域发展战略;近几年,为了实现东西部的优势互补,国家又推进“一带一路”“十三五”规划等重大国家战略,这些都有力地促进了各地区经济的快速发展,使经济发展空间格局进一步优化,区域政策体系进一步完善,地区间开放合作进一步深化,区域发展的协调性显著增强。但这些区域发展战略在实施时间、支持力度等方面的差异会在一定程度上造成地区间经济发展差距,从而影响到地方政府财力和财政支农政策的实施效果,造成财政支出的差异,并对农民收入产生不同的影响。比如,东部地区在国家的支持下率先发展,财力人力上都处于优势地位。于是为了顺应经济发展规律,国家大力引导东部部分产业向中西部有序转移,给予中西部地区应有的动力支撑,并通过出台相关的发展战略支持中西部的发展,以试图缩小三大区域之间的差距。

(2)经济发展水平。东部沿海地区的山东省、广东省、江苏省虽然贫困人口基数不多,但其财政支农支出对农村贫困人口弹性系数较高,财政支农投入能很好地缓解该地区的农村贫困状况。究其原因,这些省份地区由于区位、资源和社会经济等优势,其经济发展水平较中西部边远地区高,且第三产业中的新产业蓬勃发展,这使得这些地区的农村居民除务农以外还有更多的工作机会,收入来源更加多样化。尤其是东部地区江浙地带、广东、天津、北京、上海几个城市经济较发达,带动其他省份农业经济增长,农业经济增长的“涓滴效应”会带来农村居民人均纯收入的不断增长。因此虽然东部沿海地区财政支农支出对农村贫困人口减少的影响效应较其他省份较少,但其各省份农村贫困人口近几年趋于消失。

(3)社会方面。西部边远地区的新疆、内蒙古、青海、宁夏、西藏等地财政支农支出对农村居民人均纯收入的影响较小,弹性系数与同属于西部地区的云南省、四川省相差40多倍。结合各省份特点进行分析,新疆、内蒙古、青海、宁夏、西藏等地处偏远地带,贫困地区大多位于高寒山区,自然条件恶劣,土地资源贫乏,基础设施差等原因使其在地域上不占优势。另一方面,这些省份属于少数民族聚集地,群众大多生活在分散的山区,受交通条件、文化教育水平等条件制约,与外界交往少,接受新思想、新信息的机会不多,思想大多偏保守,贫困群众自身严重缺乏自我脱贫、自我发展的意识和能力,扶贫难度明显加大,财政支农支出很难短时间内发挥作用,农村居民人均纯收入难以短时间内得到提高,财政减贫任重道远。

3 结论与政策建议

3.1 结论

回归结果表明,财政支农支出对农村贫困人口的影响程度存在着区域差异性。

(1)总体上,各地区FINA的系数均小于0,说明人均财政支农支出对农村贫困人口均存在负向拉动的作用,但其作用系数存在差异。西部边远地区各省市财政支农支出对农村贫困人口的弹性系数为90.537 6,远大于东部中部地区,说明西部边远地区财政支农支出的减贫效应最大,财政支农支出能更好地发挥减贫作用。

(2)对东部沿海地区各省财政支农支出的减贫效应进行比较发现,最显著的是山东省、广东省、江苏省,其他省市弹性系数差别不大。需要特别说明的是天津市、北京市、上海市,近几年农村贫困人口接近于零,统计结果无意义。中部内陆地区各省市财政支农支出的弹性系数介于50~1 111,财政支农支出对农村贫困人口的影响效应非常显著,尤其是河南省为1 111.003,居全国之首。西部边远地区的云南、四川、贵州和广西等省区财政支农支出的弹性系数也较大,均达到600以上,财政支农支出的减贫效果显著。

本文所得结论基本与各地区经济发展水平、区位因素等方面相匹配,比较符合我国的现实情况。

3.2 建议

针对财政支农支出减贫效应区域差异的存在提出以下几点政策建议。

第一,政府应根据国家战略布局、政策影响以及各省市自身优势资源,及时调整各省市的发展方向和规划,尤其在财政支农资金分配时,应向中部、西南等财政支农减贫效应大但经济发展水平不高的区域倾斜,最大限度地发挥财政支农的减贫作用。

第二,政府应积极倡导中西部地区的产业升级,由于中西部地区崛起较晚,许多配套设施不够完善,必须升级产业配套服务,不断提高中西部地区的经济发展水平,进而对农村贫困减少产生正向积极作用。

第三,政府应坚持点面结合,针对不同地区的贫困成因和贫困分布特点,实施差别化的扶贫政策,克服扶贫成本上升带来的不利影响,建立促进扶贫对象增收和带动贫困地区发展的新机制。

[1]PARK A,ROZELLE S,WONG C,et al.Distributional Consequences of Reforming Local Public Finance in China[J].China Quarterly,1996,147(147):751-778.

[2]MOSLEY P,HUDSON J,VERSCHOOR A.Aid,Poverty Reduction and the “New Conditionality” [J].Economic Journal,2004,114(496):F217-F243.

[3]MORENO-DODSON B,WODON Q.Public Finance for Poverty Reduction:Concepts and Case Studies from Africa and Latin America[M].The World Bank,2008:15-18.

[4]MONTALVO J G,RAVALLION M.The Pattern of Growth and Poverty Reduction in China[J].Policy Research Working Paper,2010,38(1):2-16.

[5]SAHN D E,YOUNGER S D.Pro-Poor Policies in Sudan and South Sudan A Study Based on the National Baseline Household Survey of 2009[R].Cornell University,2012.

[6]ROGERS S.Betting on the Strong:Local Government Resource Allocation in China's Poverty Counties[J].Journal of Rural Studies,2014,36:197-206.

[7]阎坤,于树一.公共财政减贫的理论分析与政策思路[J].财贸经济,2008(4):61-67.

[8]王海.财政支出减贫:机理分析与政策启示[J].河南师范大学学报,2013(5):69-73.

[9]陈灿煌.政府财政支农与农村贫困减少动态关系的实证检验[J].统计与决策,2010(16):71-73.

[10]秦建军,武拉平.财政支农投入的农村减贫效应研究[J].财贸研究,2011(3):19-27.

[11]李普亮.财政农业支出、农民增收与城乡居民收入差距[J].南方经济,2012(8):57-75.

[12]孙致陆,肖海峰.地方财政支农支出对农民收入影响的实证分析[J].财政研究,2013(4):6-15.

[13]陈鸣,周发明.制度环境视阈下财政支农投入的减贫效应研究[J].财经论丛,2017(1):29-38.

[14]罗格纳·纳克斯.不发达国家资本形成问题[M].谨斋,译.北京:商务印书馆,1966.

[15]黄滢晓,汪慧玲.金融资源配置扭曲与贫困关系研究[J].贵州社会科学,2007(12):83-86.

[16]傅鹏,张鹏.农村金融发展减贫的门槛效应与区域差异——来自中国的经验数据[J].当代财经,2016(6):55-64.

[17]李双成,王俊霞.京津冀入境旅游对经济发展的溢出效应分析[J].经济与管理,2016(11):18-21.

Regional Poverty Alleviation Effects of China Financial Expenditure for Agriculture

WANG Qian,WANG Qiusu

(School of Economics,Shandong University of Finance and Economics,Jinan250014,China)

Public finance is the most important factor in poverty alleviation,so reconstructing agricultural finance-supporting policy system and winning the fight of rural poverty alleviation and peasants′income increase are the main tasks of financial support for agriculture during the 13th"Five-Year"period.Based on China 31 provincial panel data of agricultural financial expenditure total and rural poor population from 2010 to 2015 and with rural poor population reduction as an indicator of rural poverty alleviation,this paper establishes a fixed effect variable coefficient model between fiscal agricultural expenditure and rural poor population,and studies the poverty alleviation effects of fiscal agricultural expenditure in different regions.The results show that the poverty alleviation effects of China fiscal agricultural expenditure are significant but present regional differences:generally,the poverty alleviation effect of fiscal agricultural expenditure in western remote provinces and cities is greater than that in eastern and central regions;but in terms of the elasticity coefficient of poverty alleviation in different provinces and cities,the provinces and cities with the highest poverty alleviation effect of fiscal agricultural expenditure in central inland regions have far greater values than their counterparts in eastern and western regions.Therefore,the governments should optimize the allocation of agricultural financial support, advocate industrial upgrading in central and western regions, and implement differential poverty alleviation policies according to the characteristics of different poverty areas.

financial expenditure for agriculture; poverty alleviation effect; rural poor population; regional difference

F812

A

2095-929X(2017)05-0036-10

(责任编辑时明芝)

2017-05-28

国家社会科学规划项目“人口流动影响农村公共品供给效率的理论与实证研究”(12CJY055);山东省社会科学规划项目“山东省财政支出的环境治理效应问题研究”(16CJJJ01)。

王谦,女,江苏赣榆人,经济学博士,山东财经大学经济学院副教授,研究方向:财政支出与公共品供给,Email:jnwangqian1980@163.com;王秋苏,女,山东烟台人,山东财经大学经济学学院硕士生,研究方向:财政支出与公共品供给。