明代地方水利旧制的司法实践

----以《太原水利禁令公文碑》为例

曹 楠

(中国政法大学 法学院, 北京 100088)

明代地方水利旧制的司法实践

----以《太原水利禁令公文碑》为例

曹 楠

(中国政法大学 法学院, 北京 100088)

在查阅资料,考证、分析《太原水利禁令公文碑》的基础上,指出:有明一代,在国家法缺位的领域,民间水利规约得到了官府的认可,进而进入到司法适用领域,使得地方水利规约与司法实践相结合,促进了地方水利社会规则运行体系的建立。

明代; 水利; 旧制; 司法; 《太原水利禁令公文碑》

20世纪80年代以来,随着社会史与水利史研究的不断深入,透过水利活动探究古代社会的变迁,日益成为学术界研究的热点。国内外学者分别从社会史、水利史、法律史等角度对古代水利活动进行了探讨。张俊峰在《率由旧章:前近代汾河流域若干泉域水权争端中的行事原则》一文中认为:维持旧有的用水秩序,是前近代山西汾河流域内,官府处理地方水利纠纷的一种行事原则;这一原则,是对流域内传统习俗的认可,也是一种无力改变现状的消极处事方式[1]。文中所指旧章,即为汾河各流域沿袭的用水制度。而关于民间的水利规范,刘笃才提出了民间规约的概念,认为“民间规约是民间组织、机构与团体有关组织运作的自治规范与公共事务管理方面的成文规则”[2],并将民间水利规范归纳为村社规约的一种。而无论是对于水利旧章还是水利规约的研究,学者多限于静态的总结归纳,对于水利旧章的动态司法实践过程,均未给予过多关注。

万历十七年(1589)的《太原水利禁令公文碑》,刻载了万历年间太原县村民柳桐凤告争晋祠水利一案的判决文书。该案件焦点在于晋祠北渠两种不同的分水旧制的适用问题。碑文对于当时水利旧制的司法实践情况进行了较为全面的展示。本文以万历十七年的《太原水利禁令公文碑》为出发点,探究明代水利规约在地方司法实践中的适用问题。本文所引用的碑文是在《黄河金石录》记载的基础上,根据原碑文校对而成的。

一、 碑文所载晋祠水利案概况

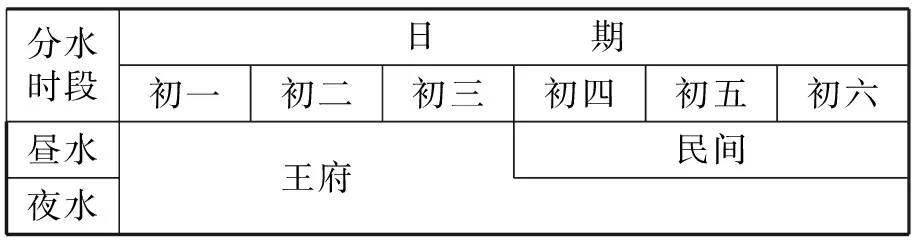

万历十三年(1585),太原县金胜村村民柳桐凤向太原县告状,要求争夺晋祠水利。根据嘉靖二十二年(1543)的《申明水利禁例公移碑记》和万历十七年的《太原水利禁令公文碑》所载,晋祠水源分南、北、中和陆堡四渠,灌溉流域内所及的军民田地。每渠各设渠长二人,负责渠内的水利事务。根据碑文的内容,万历十三年王府与民间的分水日期如表1,而柳桐凤所要告争的,是初四至初六日原本属于民间,却被北渠渠长张弘秀于弘治年间献于晋府的夜水。

表1 万历十三年王府与民间的分水日期

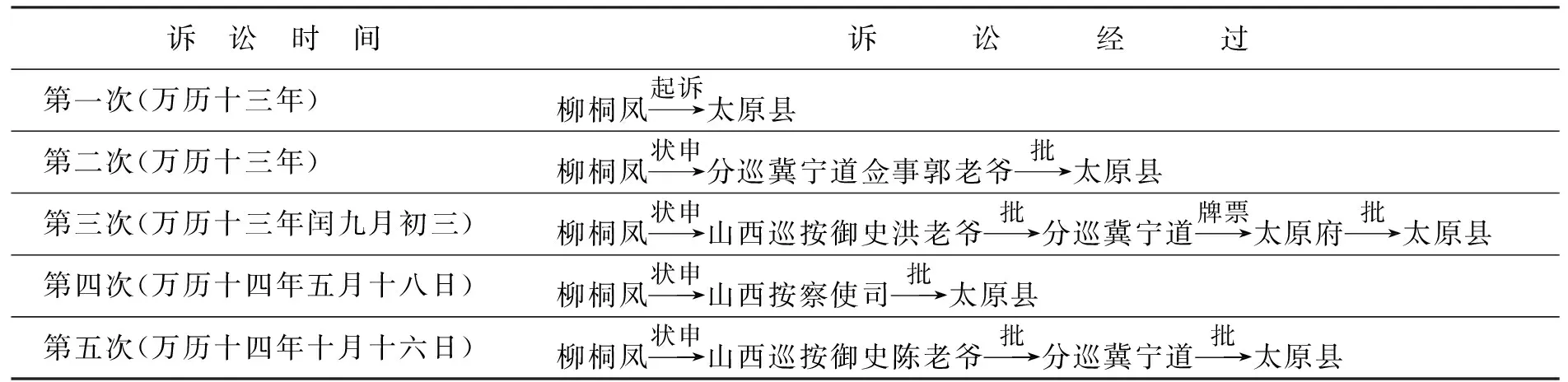

从万历十三年到万历十五年(1587),围绕旧制的适用问题,柳桐凤与王府展开了反复的争讼,柳桐凤先后状告至太原县、分巡冀宁道、山西巡按御史、山西提刑按察使司等处。太原县虽提出过折中的解决方案,但终因藩王多次干涉施压,地方官府只得判处柳桐凤败诉,维持现有的分水日期不变。胜诉后的王府将判决文书刻石立碑于屯田处,以垂永久。现将碑文所记载的五次诉讼经过整理如表2。

表2 《太原水利禁令公文碑》所载五次诉讼经过

二、 当事人依据旧章提起诉讼

在北渠渠长张弘秀将民间三日夜水献于晋府后,位于北渠下游边缘地带的金胜、董茹等村便难以得到晋祠水源的灌溉。在连年干旱的情况下,柳桐凤提起了第一次诉讼,要求分得原本属于民间的三日夜水。关于第一次诉讼,碑文中没有明确记载告状的时间和受理的官府,根据碑文的上下文,笔者推测第一次纠纷发生时间为万历十三年,而因案件最终的处理结果,由太原县先行拟判,因此推测柳桐凤第一次起诉可能是向太原县提起的。根据碑文的记载,柳桐凤是因为连年干旱,北渠之水无法灌溉其所在村庄,所以才争夺夜水。但因石碑是王府所立,根据第二次上告的记载来看,柳桐凤应是依照弘治之前存在的“军三民三”的旧章(“军三民三”以下均称旧章)提出的诉讼,并在第一次诉讼未果的情形下,上告至分巡冀宁道。在第二次诉讼过程中,碑文记载了柳桐凤提出了诉讼请求的依据:“妄称原分三日夜水,于弘治年间被渠长张弘秀因遭人命,投献与晋府使用等情。”[3]111

从碑文对第二次诉讼的记载来看,柳桐凤主张的依据应是献夜水于晋府之前存在的“军三民三”的旧章。在这一旧章下,北渠初一至初三日昼水夜水均归王府,初四至初六日昼水夜水均归民间灌溉。根据这一分水旧章,民间在享有初四至初六日夜水使用权的情况下,柳桐凤所在的金胜、董茹等村应是可以获得灌溉水源的。但因北渠渠长张弘秀在弘治年间遭遇人命官司,为减轻罪责,其私自将初四至初六日三日夜水贿赂于王府。所以,柳桐凤才多次诉讼,要求恢复旧有的制度,重新获得用水权。而通过对碑文的解读也可以发现,这一“军三民三”的旧章是确实存在的,这在嘉靖二十二年的《申明水利禁例公移碑记》中也有记载,并且是否恢复这一旧制也是多次上诉的焦点。由此可见,柳桐凤起诉的依据不无道理。既然“军三民三”这一旧章是柳桐凤争取三日夜水用水权的重要依据,就可以推测,柳桐凤第一次起诉应该也是据此提起的,而并非只是天气干旱,水源不足这样的理由。

因前两次诉讼未果,万历十三年闰九月初三日,柳桐凤又上告至山西巡按御史处,这次柳桐凤上告的依据又发生了变化,柳桐凤称:“晋祠圣母柳氏,原为金胜村娘家回马水,军民轮流浇灌田禾,与王府并不相干。不料世袭渠长张相、王朝彦并在官张孝、崔坤等,移托豪校周密、周天恩等,不遵古迹志书,用强霸水。”[3]112

这次柳桐凤上告引用了晋祠流域有关圣母柳氏的传说,指出晋祠水源历来与王府无关,是世袭渠长张相、王朝彦及在官张孝等勾结王府水站营军校周密、周天恩等,不遵守已有的用水旧章,强霸用水。

嘉靖二十二年的《申明水利禁例公移碑记》记载:“晋祠泉源从古以来酌量地势分为四渠,仅其水力所至,浇浸旁近稻粟田亩。今(嘉靖年间)以十分计之,南渠占一分有半,浇地南至枣园头而止。中渠一分,浇地东南至东庄营而止。……各渠该浇之地,王府与民间参错相连,分日用水,各不相妨。”[4]而碑文中提及的东庄营,正是晋王府的屯田所在。胡英泽在《晋藩与晋水:明代山西宗藩与地方水利》一文中指出:“随着王府屯庄的相继建立,王庄所在之地或因属圈占旧有村庄而承袭固有水利,而且获得优先民间轮灌之特权”[5]。因此,王府享有晋水用水权应是毋庸置疑的,所以柳桐凤提出的晋水与王府无关的主张并未被官府采纳。在整个纠纷过程中,双方争论的焦点仍然是围绕分水问题,即是否恢复“军三民三”的旧章或提出更为恰当的分水措施。

三、 王府依据旧例提出抗辩

在柳桐凤的第二次诉讼中,太原县提出了将原先六日一轮的灌溉顺序改为七日一轮的折中处理方案。期间,晋王府在官渠长周密,会同军校周天恩,将案情禀告晋王,随后晋王第一次下发令旨,由王府负责诉讼事务的长史司交分巡冀宁道处。根据民国二十三年(1934年)影印的《古今图书集成》记载,对于宗室诉讼,万历十年(1582)议准:“宗室如有构讼及请乞婚、封禄粮等项,合行长史、教授,启王转奏。如亲王不与转奏,许差家人于守、巡抚按衙门具告。……不许私自越关来京奏扰”[6]。可见,对于宗室诉讼,明朝也有一套严格的诉讼程序。而碑文的记载也印证了这一规定。在晋王第一次下发令旨,长史司转呈分巡冀宁道后,分巡冀宁道迅速批示太原县,要求查照旧例(现行分水方式,即献夜水于晋府后形成的分水惯例,以下均称旧例)施行:“民有不均只宜在百姓中调停,不可以王府应轮之水以便百姓”[3]111。期间,宁化府教授同样向分巡冀宁道提交申状,重申旧例下王府的利益不可动摇。分巡冀宁道接到申状后,又迅速批示太原县查报,太原县仍然按照前次提出的折中解决方案向分巡冀宁道申报,希望将轮水日期改为七日一次。分巡冀宁道认为,这样折中的方案看似可行,但王府的旧例不可更改,因此驳回了太原县的方案,要求太原县复议。太原县无奈之下,只得依据现有的六日一轮的灌溉方案上报,判定柳桐凤不得分沾晋祠水利,最终获得分巡冀宁道的认可,“依拟行缴”。

第三次诉讼发生在万历十三年闰九月初三日,此时柳桐凤上告至山西巡按御史洪老爷。洪老爷随后要求分巡冀宁道查办,分巡冀宁道下发至太原府,太原府要求太原县勘察。在勘查期间,周密与周天恩又将案情陈告于晋王,晋王再次下发令旨,明确现有的旧例不可动摇:“晋祠水利已经二百余年,见有碑记可查,今被樊举中等明欺冲年,告夺国府水利,问官要誉百姓。”[3]112

万历十四年(1586)十月十六日,柳桐凤第五次状告至山西巡按御史陈老爷处,周密等人再请晋王令旨,称“这豪民乘机屡夺本府二百余年水利,情理不通”[3]113。随后由长史司移交巡按察院,要求沿用万历十三年至当时的王府与民间的分水旧例。山西巡按御史批复“浇田使用,分有日时,碑志即存,何可变乱”[3]113,并下发至太原府查办,后太原府又要求太原县再次调查。在王府的多次施压下,地方官府多次下令要求太原县查证旧例,依旧例行事,最后太原县只得依据当时适用的分水旧例作出判决。胜诉后的王府还将判决文书刻碑立石于王府屯田处,以示永久。从碑文的记载可见,地方藩王曾以现存的水利旧例为依据,明确四次下发令旨,干预案件的审理,而无论是分巡冀宁道还是巡按察院、巡抚都院,在接到王府的申状后均立即下发,要求地方迅速查报,按旧例行事。太原县本想改变现有的用水局面,以便晋祠北渠金胜等村能够享受到原有的灌溉水源,但终因王府势力强大,不得不维持现状。

四、 官府围绕旧制展开审理

从上文可知,双方对晋水北渠的用水制度提出了不同主张,均引用旧制(旧章旧例的统称,下同)作为享有用水权的依据,而本案的关键就在于旧制的适用问题。在案件判决之前,官府着重对旧制的真实性进行了查明。在柳桐凤第二次告状至分巡冀宁道佥事郭老爷处时,分巡冀宁道佥事郭老爷要求太原县进行调查。太原县“将桐凤等并县志碑文,拘吊到官研审”[3]111,查得:“原分三日夜水于弘治年间,被渠长张弘秀因遭人命,投献与晋府使用等情,在官致准。看得金胜村原有旧迹使水渠堰一道及志书碑文所载军三民三旧章。军三者,谓晋府等府军校使水,每月初一至初三日止,昼夜均使;民三者,谓民间使水,初四日至初六日止,亦三昼夜均使。”[3]111

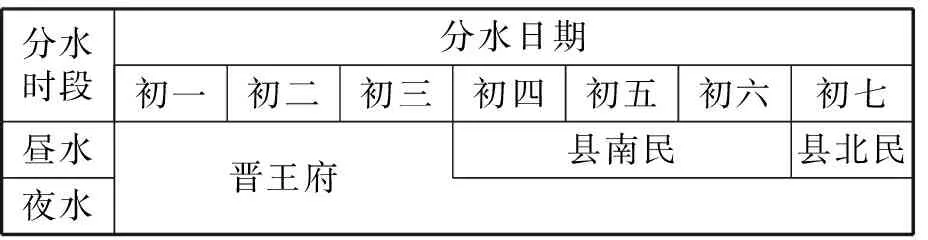

太原县经调查,确认“军三民三”的旧章确实曾经存在,考虑到民间只得三日昼水灌溉,确实用水不足,认为“分县南民间昼水与金胜,恐水有限,不能浇无穷之地,将献与晋府夜水掣与金胜,恐晋府相延已久,难与纷更”[3]113,便提出了折中解决方案,即将六日一轮的灌溉日程改为七日一轮,第七日昼水灌溉县北金胜等村,夜水仍归王府,如表3。并据此上报分巡冀宁道。

表3 太原县提出的折中方案

在随后的诉讼中,各级机关都要求太原县对案件进行调查,勘察旧制。在第五次诉讼中,太原县再次将“桐凤等一干人卷并志书碑记,拘吊到官”[3]113,同时亲自到北渠查验,在再三查证的基础上,认为现有军民灌溉日期确实如前所述,而“军三民三”的旧章也确实曾经存在。

五、 官府根据旧例作出判决

在第五次纠纷中,太原府在查证的基础上指出:“是六日一轮之水,军校得其三日六夜,民间得其三日,此系见行事规志碑,虽有从古军三民三,昼夜均使之规,及张弘秀献民夜水之说,但世远事久,相延已定。”[3]113

太原县虽然想改变现有的用水旧例,改六日一轮为七日一轮,但因王府渠长周密等坚持不肯更改,并多次借助藩王施压,太原县只得仍按照六日一轮的旧例作出判决,维持了原有的用水秩序。并对多次诉讼的柳桐凤、周密等人,拟按照不应为律,处以杖刑,并上报太原府。太原府复查无异后指出,柳桐凤违背现有的分水旧例,本应重罚,但情有可原,认同了太原县的宽宥处理结果。同时指出,周密事出有因,可免于处罚。最后又重申了现有军民分水旧例的不可动摇性,并先后于万历十五年五月经山西监察御史陈批复,山西等处提刑按察使司分巡冀宁道兼理兵备佥事刘案验,钦差提督雁门等关兼巡抚山西地方都察院右副都御史沈批复无异后,遵照实行:

第一,议得:柳桐凤合依不应得为而为之,事理重者律,杖八十,大诰及遇蒙恩,通例减二等,杖六十,系民,审稍有力,照例折纳工价赎罪。完日与告实周密等□明周天恩等,各查发宁家。[3]113

第二,照出:柳桐凤、周密、杨希隆俱告纸各一分,一分照例二分,折银四分二厘,八分折谷四十八升。柳桐凤又该赎罪工价银一两二钱。□□完纸银买纸公用,谷发官仓备赈,工价贮库作正支销□□□缴。[3]113

六、 结 语

万历十七年的《太原水利禁令公文碑》记载的柳桐凤告争晋祠水利一案,较为全面地展现了明代水利旧制在司法活动中的动态适用过程,案件的提起、审理和判决均围绕旧制而展开。通过对明代水利诉讼碑的整理*根据中国政法大学李雪梅教授的《中国古代法律碑刻史料叙录》及《河东水利石刻》《明清山西碑刻资料选》和《黄河金石录》等金石文献、地方志和其他参考文献,笔者共搜集明代讼案碑文30通。可以发现,类似于柳桐凤案中水利旧制的司法实践过程,在明代水利纠纷中普遍存在。

有明一代,随着人口的不断增加,土地被大量开垦的同时,地方水利设施也大量兴建。面对地方兴修的众多水渠河道,因各地情势不同,在国家层面上,无法一一顾及并建立统一的灌溉用水标准,因此,明代未能在全国范围内形成较为统一的水利管理规范。《明史》记载:“明初,太祖诏所在有司,民以水利条上者,即陈奏。”[7]而地方官员面对众多的水渠河道,也无力一一亲力亲为,多通过建立以渠长为核心的水渠组织的形式,间接参与地方水利事务的管理。在渠长等人的带领下,各流域或沿袭金元时期旧有的水利规约,或在新修水利的基础上建立新的用水规章,形成了较为完善的地方水利规约制度。水利规约制度主要包括渠长的选任及义务、灌溉用水制度和规约罚则三部分。渠长的选任及义务规定是地方水利规约形成的前提条件;灌溉用水制度则是整个用水区域秩序建立的核心,主要包括了用水权的确立、用水期限、灌溉顺序、灌溉不足时的处理情况和水渠的修筑责任等内容;规约罚则主要以财产罚为主,其约束效力有限。当发生地方用水纠纷时,规约罚则便无力恢复已有的秩序,此时就需要借助官府的力量。

在明代,地方水利纠纷所涉及的权利义务问题,并未形成国家(官府)层面的统一规定,而多散见于地方水利规约。在水利生活实践中,水利规约被长期适用并得到人们的认可和信仰,使得在纠纷发生后,乡民们自然而然地将旧制作为起诉依据,提起诉讼。而在涉及用水权纠纷时,因国家律令科条并未有明确的规定,地方官府的审判活动也只能围绕地方长期适用的水利旧制而展开,使得水利规约在地方司法实践中获得了生命力。在律无正条的情况下,地方水利规约被官府认可,应用于司法实践领域,通过诉讼裁决获得了强制效力,从而使得其约束效力大大增加。地方水利规约与司法实践相结合,是地方水利规则体系建立的两个重要环节,水利规约在静态层面对流域内所涉及的权利义务等内容进行了较为详细的规定。而当以财产罚为主的罚则无力发挥作用时,水利规约便被援引至地方司法实践中,通过公权力来恢复旧有的秩序。而水利规约的司法实践性则是规则体系运转的核心,倘若当事人不能依据水利规约在诉讼活动中维护自己的权益,那么,水利规约也就失去了存在的意义。

在国家水利法缺位的社会,地方水利规约在解决水利纠纷、维护地方用水秩序中发挥了重要的作用。在中国古代,国有国法,家有家规,各行各业亦有其运行规则,这套规则弥补了国家法的不足,对促进行业的健康发展、社会秩序的稳定起到了积极作用。在民法典体系构建的今天,怎样更好地运用行业规范以促进社会的稳定进步,是值得深思的问题。

[1] 张俊峰. 率由旧章:前近代汾河流域若干泉域水权争端中的行事原则[J]. 史林, 2008(2):87-93.

[2] 刘笃才,祖伟. 民间规约与中国古代法律秩序[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2014:26.

[3] 左慧元. 黄河金石录[M]. 郑州:黄河水利出版社, 1999.

[4] 山西省水利厅. 汾河志[M]. 太原:山西人民出版社, 2006:376.

[5] 胡英泽. 晋藩与晋水:明代山西宗藩与地方水利[J]. 中国历史地理论丛, 2014(2):125.

[6] 蒋廷锡. 影印《古今图书集成》:第767册:经济汇编祥刑典:第33卷:律令部[M]. 北京:中华书局,民国二十三年(1934):112.

[7] 张廷玉. 明史:卷八八:志第六四:河渠六:直省水利[M]. 长春:吉林人民出版社, 1995:1369.

【责任编辑刘晓鸥】

JudicialApplicationofOldWaterConservancyinMingDynasty:TakingTaiyuanWaterConservancyProhibitionofficialFicialDocumentsasanExample

CaoNan

(LawSchool,ChinaUniversityofPoliticalScienceandLaw,Beijing100088,China)

On the basis of access to information, textual research, and the analysis ofTaiyuanWaterConservancyProhibitionOfficialDocuments, it points out that, in the field of the absence of the state law, civil water regulations were recognized by the government, and then got into the field of judicial application, brought local water conservancy statute in combination with judicial practice, and then promoted the establishment of the local water conservancy social rules operating system.

Ming Dynasty; water conservancy; old chapter; judicature;TaiyuanWaterConservancyProhibitionOfficialDocuments

K 248

: A

2017-03-16

北京市社会科学基金重大资助项目(15ZDA06)。

曹 楠(1992-),女,山西阳泉人,中国政法大学硕士研究生。

2095-5464(2017)04-0459-05