基于干湿循环作用的红黏土强度特征分析

朱建群,冯浩,龚琰,陈明,韩美莲

(1.常州工学院土木建筑工程学院,江苏常州213032;2.常州市建筑科学研究院集团股份有限公司,江苏常州213001;3.湖南科技大学土木工程学院,湖南湘潭411201)

基于干湿循环作用的红黏土强度特征分析

朱建群1,冯浩1,龚琰2,陈明3,韩美莲1

(1.常州工学院土木建筑工程学院,江苏常州213032;2.常州市建筑科学研究院集团股份有限公司,江苏常州213001;3.湖南科技大学土木工程学院,湖南湘潭411201)

红黏土是一种典型的特殊土。以经历了干湿循环作用的红黏土为研究对象,通过直剪试验,探讨了干湿循环对土体强度的影响。研究表明,往复的干湿作用使红黏土强度特征发生变化,主要体现在:在低竖向荷载作用下,红黏土随着干湿循环次数增加,强度呈减小趋势;但在较高的竖向荷载作用下,红黏土强度随干湿循环作用次数的变化趋势不明显;随着干湿循环作用次数的增加,红黏土黏聚力不断减小,并趋于一较小的稳定值;内摩擦角反而随着干湿循环次数的增加而有所提高,同时也趋于一稳定值。

红黏土;干湿循环;强度特征;直剪试验

红黏土是一种典型的特殊土,也是工程中常见的问题土。红黏土的高含水率、大孔隙比和高塑限等物理性质与软土十分类似,但在力学性质上却表现出强度高、压缩性小的特征,红黏土的这一特性是其被视为特殊土的主要原因[1]。外界环境的变化是红黏土灾变的外因,如地下水位的频繁变动,土体经历频繁的干湿循环过程,即由饱和土到非饱和土的交替变化过程。在此过程中,脱湿作用使红黏土因蒸发作用而失水开裂,吸湿作用则使红黏土因泥化现象而强度衰减。而红黏土浸水后膨胀性轻微,失水后收缩明显,且土体收缩导致的裂缝成为水分入侵与蒸发的良好通道,这是红黏土土体失稳破坏的内因。显然,不同气候环境和季节条件下,红黏土因含水率变化差异导致裂隙形成、发展,且分布特征也会有所不同。文献[2—4]先后对膨胀土在脱湿状态下的强度与变形特性、持水特征等进行了较为深入的研究。然而,红黏土在胀缩性方面明显区别于膨胀土,工程中不能将膨胀土的相关结论用于红黏土,因此,许多学者对红黏土强度性状受干湿循环的作用开展了一系列的研究和探索[5-6]。

本文对经历干湿循环作用的红黏土试样进行了直剪试验,通过分析强度指标,以获得干湿循环对红黏土强度特征的影响,为红黏土干湿循环作用下的力学特征研究提供了试验基础。

1 试验土样与试验方案

1.1试验土样

试验所用土样取自贵州凯里境内凯羊高速公路某合同段,选取表层植被覆盖良好处进行开挖,开挖深度为地表以下1.5~2.0 m,所揭示的天然土样呈硬塑状,褐红色。将从现场取回的土样置于黑色橡胶垫上,使其在自然状态下风干后过2 mm的标准筛,备用。根据《土工试验规程》(SL 237—1999)[7],对红黏土土样进行颗分试验、界限含水率试验、击实试验和液塑限试验等室内试验,以获得土体的基本物理性质指标,如表1所示,颗粒累计曲线见图1。根据自由膨胀率和膨胀潜势等级判定标准,可知该红黏土试样具有弱膨胀性。

表1 红黏土基本物理性质

图1 红黏土颗粒累计曲线

1.2试验方案

研究中对试样(干密度均为1.16 g/cm3)进行了4次干湿循环作用,试样最终的含水率分别为28%、30%、32%和34%,而后进行4种竖向压力(100、200、300、400 kPa)下的直剪试验。通常,直剪试验所需的试样大小为φ61.8 mm×20 mm,经历干湿循环作用后的红黏土试样将产生收缩,势必影响直剪试验的结果。因此,将试样初始大小定为φ75 mm×25 mm。当试样完成干湿循环作用,并达到预定含水率后,用环刀切取所需的试样,以满足直剪试验的要求。

干湿循环作用的过程:将用击实法得到的试样置于真空饱和缸中抽真空饱和,取出静置于密封盒内1 d,然后将试样置于室内,在室温条件下使其风干,历时约6 d,在此过程中间隔一定的时间对试样进行称量,达到预定的试样重量即可认为达到相应的含水率,为提高试样风干速度,可在室内架设风扇,保持室内通风流畅。此为一个干湿循环过程,如试样需多个循环则重复上述过程。

2 直剪试验结果分析

对完成干湿循环作用的环形试样,用内径为61.8 mm的环刀进行切取,此为直剪试验所用土样。切取后试样用保鲜膜包裹,待用。

2.1不同循环次数下的红黏土剪切曲线

由图3可知,不同适应活化条件对酵母菌产气能力有较大影响,随活化基质中碳源和氮源含量的增加,酵母菌的产气量基本呈上升趋势。尽管有氧呼吸时CO2的产量远高于厌氧条件下,但厌氧条件活化所得酵母菌在随后的发酵试验中展现了远高于有氧条件活化菌株的产气能力,这可能是由于厌氧条件下,某些参与TCA循环的酶仍然保持活性,这些额外的代谢途径能够合成细胞功能所需的重要前体物质,并决定最终产气体积[22]。

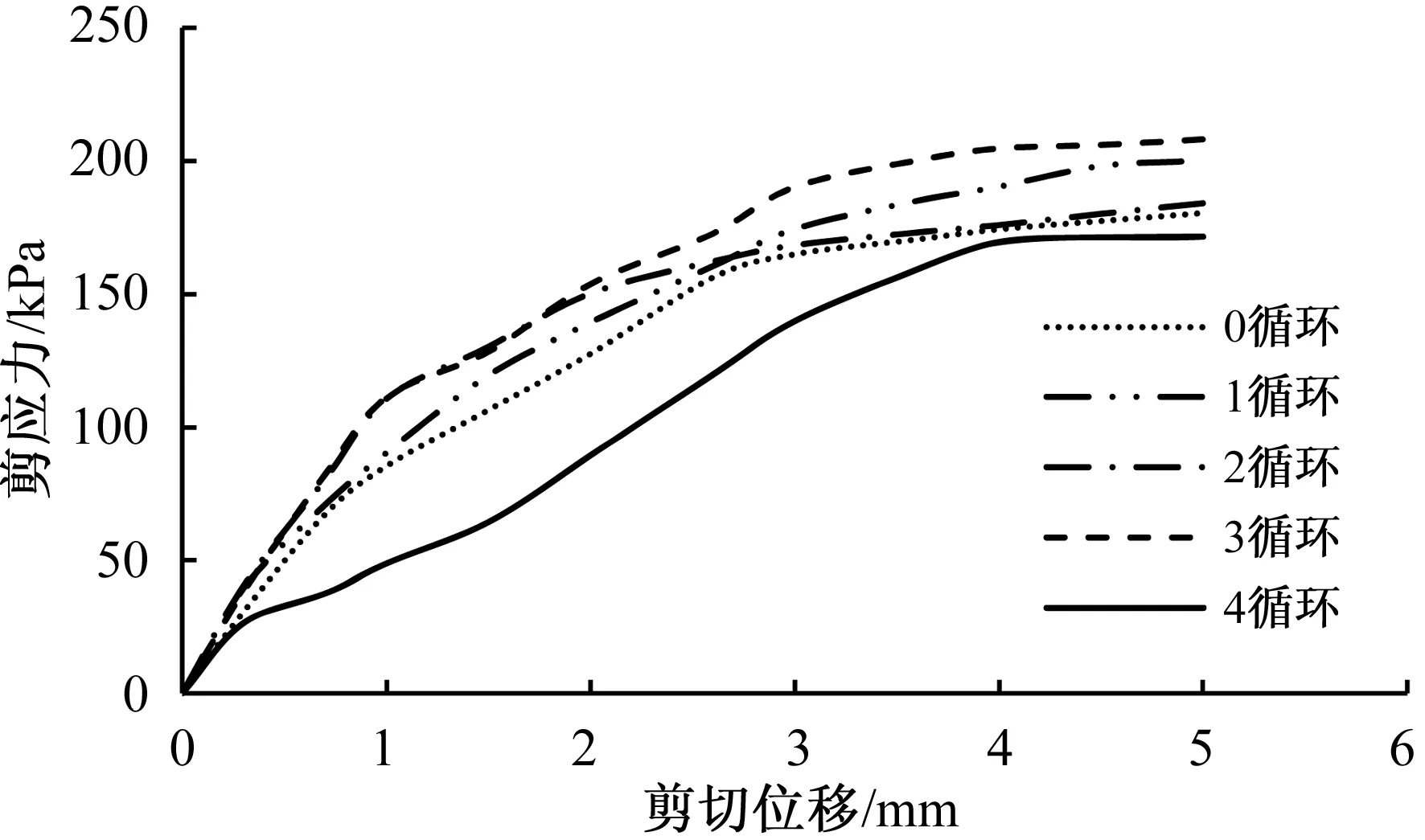

试验中,选取剪应力与剪切位移关系曲线上的峰值点或稳定值作为抗剪强度值。如无明显峰值点,则取剪切位移为4 mm对应的剪应力作为抗剪强度。

以初始含水率为32%的红黏土为例,将剪应力与剪切位移关系绘于图2。由图可见,干湿循环作用未能改变剪应力-剪切位移关系曲线的性质,均表现为剪胀特性。因此,土体的剪切特性受干湿循环作用的影响不明显。

图2 剪应力-剪切位移曲线(32%,300 kPa)

2.2不同循环次数下的红黏土强度

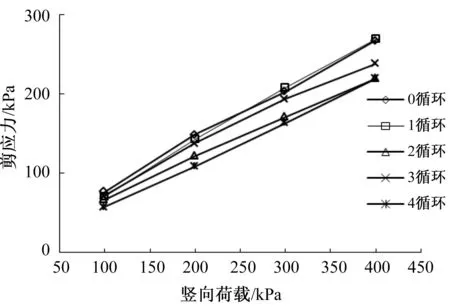

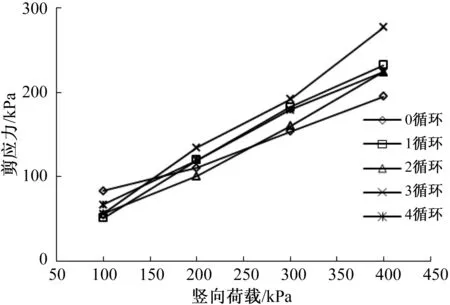

以竖向荷载为横坐标,剪应力为纵坐标,将不同含水率的红黏土强度绘于其中,以反映干湿循环次数和初始含水率对土体强度的影响,如图3所示。

由图可见,红黏土试样具有较高的强度。在低竖向荷载作用下,红黏土随着干湿循环次数增加,强度呈减小趋势;但在较高的竖向荷载作用下,随着干湿循环作用次数的增加,强度变化趋势不明显。黏性土抗剪强度源于内摩擦角和黏聚力,可以判断,干湿循环对强度指标的影响作用应该是存在不同的。

2.3干湿循环作用下的红黏土抗剪强度指标

为了更清晰地反映红黏土强度随干湿循环作用的影响,利用直剪试验得到的强度包线,采用库伦公式表示,如式(1)。

τ=c+σtanφ

(1)

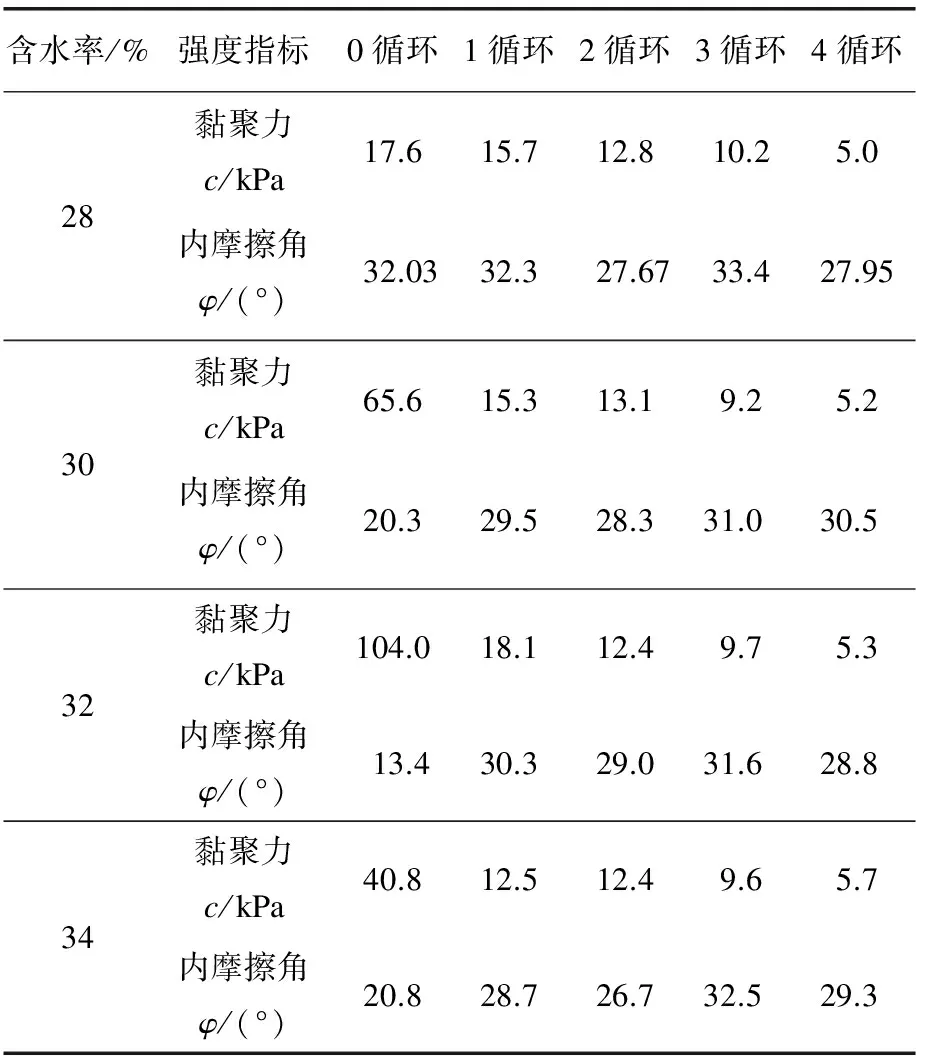

由此可得相应的抗剪强度指标c、φ,分析它们的变化规律。各试样的抗剪强度指标如表2所示。

(a)初始含水率28%的试样

(b)初始含水率30%的试样

(c)初始含水率32%的试样

(d)初始含水率34%的试样

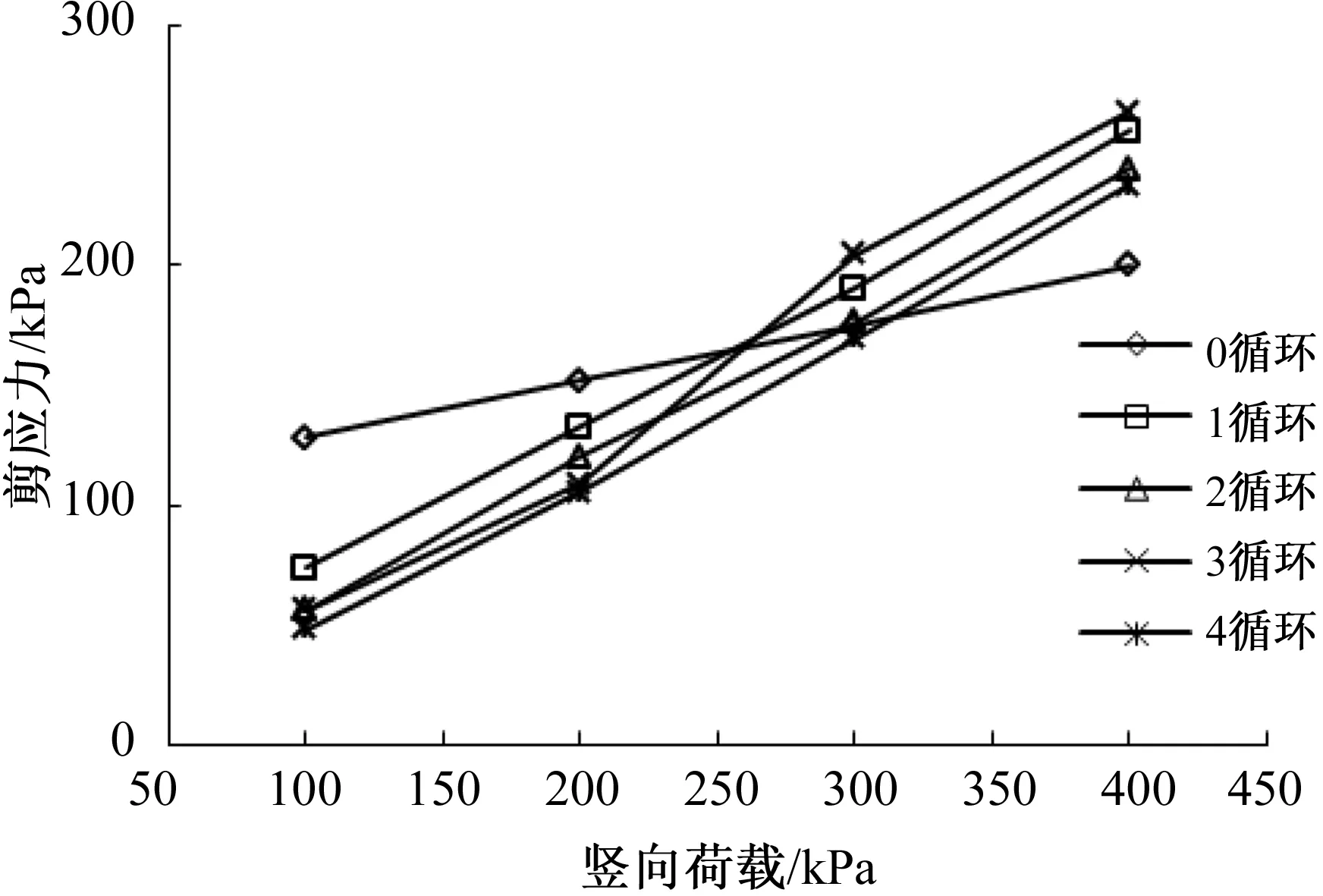

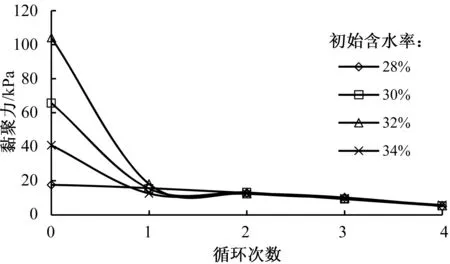

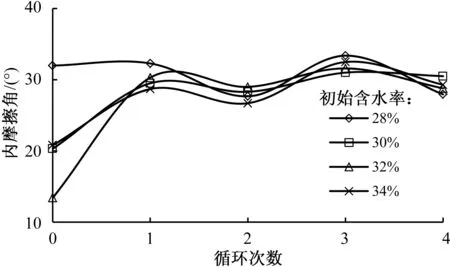

将黏聚力、内摩擦角随干湿循环次数的变化趋势显示于图4、图5中。

由图4可见,随干湿循环次数的增加,红黏土的黏聚力呈现出明显的变化,具体表现为:

①黏聚力随干湿循环的作用而不断降低,尤其在较高的初始含水率条件下,黏聚力下降明显。如初始含水率为28%的红黏土,经历1~4次循环后黏聚力依次下降了10.8%、27.3%、42%和71.6%;而初始含水率为34%的红黏土,经历1~4次循环后黏聚力依次下降了69.4%、69.6%、76.5%和86%。

表2 不同循环次数下红黏土的强度指标

图4 黏聚力随循环次数的变化曲线

图5 内摩擦角随循环次数的变化曲线

②经历干湿循环作用后的红黏土黏聚力将趋于相近,约为5 kPa,与初始含水率无关。这表明干湿循环作用将使试样结构进行重塑,在一定的次数后趋于稳定。

③具有最优含水率的红黏土在干湿循环作用下黏聚力衰减最为迅速,如初始含水率为32%的的红黏土,经历1~4次循环后黏聚力依次下降了82.6%、88.1%、90.7%和94.9%;而初始含水率为30%的红黏土,经历1~4次循环后黏聚力依次下降了76.7%、80%、86%和92.1%。可见,源于颗粒及粒团间分子引力与胶结作用等形成的黏结力,即为黏聚力,在经历干湿循环作用后,这种黏结力因水与颗粒及粒团相互作用的弱化而减弱。

由图5可见,随干湿循环次数的增加,红黏土的内摩擦角呈现如下变化:

①红黏土的内摩擦角在经历干湿循环后有较大幅度提高,但与作用次数关系不明显。如初始含水率为34%的的红黏土,经历1~4次循环后内摩擦角依次增加了38%、29%、57%和41%。

②经历干湿循环作用后的红黏土内摩擦角将趋于相近,在29°附近波动,与初始含水率无关。这也表明干湿循环作用使试样结构进行重塑,在一定的次数后趋于稳定。

③具有最优含水率的红黏土试样内摩擦角的改变最大,初始含水率为32%的红黏土,经历1~4次循环后内摩擦角依次增加了126%、116%、136%和115%;初始含水率为30%的红黏土,经历1~4次循环后内摩擦角依次增加了45.6%、39.4%、52.8%和50.4%。内摩擦角涉及颗粒或粒团之间的相对移动,因此,在干湿循环作用后颗粒或粒团粒径变小,同时颗粒磨圆度降低,使滑动摩擦和咬合摩擦得到加强。

3 结论

自然界中红黏土受气候影响而经受干湿循环作用,往复变化于非饱和土和饱和土之间,使土体强度发生变化。通过本研究可得到以下结论:

1)干湿循环作用未能改变红黏土剪切性状,其仍取决于土体的密实度和排水条件。

2)同一含水率的红黏土,随着干湿循环次数的增加,土体强度值总体有所减小,且随着竖向荷载的增大,各循环下的红黏土强度差异有所增加。

3)随着干湿循环作用次数的增加,红黏土黏聚力不断减小,并趋于一较小的稳定值。与之相反的是,内摩擦角却随着干湿循环作用而得到提高,同时也趋于一稳定值。

[1]谭罗荣,孔令伟.特殊岩土工程土质学[M].北京:科学出版社,2006.

[2]孔令伟,李雄威,郭爱国,等.脱湿速率影响下的膨胀土工程性状与持水特征初探[J].岩土工程学报,2009,31(3):335-340.

[3]李雄威,王爱军,王勇,等.持续蒸发作用下膨胀土裂隙和湿热特性室内模型试验[J].岩土力学,2004,35(S1):141-148.

[4]王爱军,李雄威,代国忠.脱湿状态对膨胀土膨胀变形和强度特性的影响[J].工程勘察,2012(10):1-4,26.

[5]龚琰.干湿循环作用下红黏土的变形和强度特性研究[D].湘潭:湖南科技大学,2015.

[6]易亮.红黏土土水特征及湿化特性试验研究[D].湘潭:湖南科技大学,2015.

[7]中华人民共和国水利部.土工试验规程:SL 237—1999[S].北京:中国水利水电出版社,1999.

责任编辑:唐海燕

AnalysisofStrengthCharacteristicsofRedClayBasedonWettingandDryingCycle

ZHUJianqun1,FENGHao1,GONGYan2,CHENMing3,HANMeilian1

(1.School of Civil Engineering and Architecture,Changzhou Institute of Technology,Changzhou 213032; 2.Changzhou Institute of Building Science Group Limited by Share Ltd.,Changzhou 213001;3.School of Civil Engineering,Hunan University of Science and Technology,Xiangtan 411201)

Red clay is a typical special soil.Red clay has been studied by direct shear test after undergoing a wetting and drying cycle to analyze the influence of wetting and drying cycle on soil strength.The results show that the cycle changes the strength characteristics:Under low vertical load,soil strength decreases with the wetting and drying cycle increases.Under higher vertical load,soil strength shows no considerable change with the cycle going on.With the increase of wetting and drying cycle,cohesion of red clay decreases and tends to stabilize at a small value.The internal friction angle increases with the increase of wetting and drying cycle and stabilizes at a value.

red clay;wetting and drying cycle;strength characteristic;direct shear test

10.3969/j.issn.1671- 0436.2017.03.001

2017- 05- 05

常州工学院科研基金项目(YN1501);江苏省大学生创新创业训练项目(201611055026Y);常州工学院大学生创新创业训练项目(J150080)

朱建群(1975— ),女,博士,教授。

TU411

:A

:1671- 0436(2017)03- 0001- 05