从词组本位观看连动结构的特殊性

杨红

(湖北大学文学院,湖北武汉430062)

从词组本位观看连动结构的特殊性

杨红

(湖北大学文学院,湖北武汉430062)

在词组本位的理论框架中,连动(连谓)结构是词组结构中比较特殊的一类,这一研究对象从形式出发而提出,与主谓、述宾、述补、偏正和联合等结构都不相同,不处于同一个句法层面,具有自身的特殊性。连动、连谓结构的前后界定不同,即与这一结构本身的特殊性有关。通过连谓(连动)结构这一载体,朱德熙先生充分践行了词组本位的语法观思想。“连动结构”与“连谓结构”之争不仅涉及到这一结构整体充当句子成分的问题,还涉及到“动词的限定性”、“词类划分”、“谓语”、“小句”等一些语言基本性的问题。短语中的连动结构为汉语的显赫范畴,但在研究层面上,对连动现象的研究应重点置于小句或单句的动态研究层面,从而达到连动词、连动短语、连动式和连动句四个研究层面的有机统一,并有利于从汉语史的角度对各类语法化现象进行深入考察;另一方面,从类型学的角度出发,将这一研究对象置于小句或单句的层面,也有助于跨语言的比较研究。

词组本位;连动结构;连谓结构;特殊性

连动结构是汉语中比较特殊的一类句法结构,自提出以后就引起了学界的广泛讨论和争议。由于涉及到对语言体系一些最基本问题的认识,学界对于连动结构的认识和研究始终莫衷一是。本文试图结合汉语语法学史上表现出来的汉语语法本位观念和明确提出的汉语语法本位学说对汉语连动结构的研究脉络进行梳理,剖析连动结构的提出背景和本身的特殊性,重点对朱德熙先生提出的“词组本位”观念下的连谓(连动)结构进行分析和探讨,以期厘清并推动相关问题的研究。

一、从“词本位”和“句本位”学说看连动结构

(一)从“词本位”学说看连动结构

汉语动词连用现象的研究最早可追溯到1898年的《马氏文通》,后人认为它体现了马建忠先生的“词本位”语法观[1]。作为第一部系统研究汉语语法的书,《马氏文通》功不可没,但由于参照印欧语系,书中把句子中的动词分为“坐动”和“散动”两种。“坐动字”相当于限定动词,“散动字”相当于非限定动词,即用在主语、宾语(包括一些动词连用格式上的第二动词)、定语位置上的动词。对于动词连用现象,书中又根据用不用“而”分为“能够相承”和“不能相承”的两类,对于没有“而”字连接的几个动词一定要分出“坐动”和“散动”来,最终导致将连动结构和助动词结构、动宾结构、兼语式等不同的格式混为一谈。对于有“而”字连接的几个动词,书中认为都是“坐动字”,而没有“散动字”[2]208~222。然而,连词“而”不仅可表顺承关系,还可表并列、递进、转折等其他语义关系,因此这类句子是单句还是复句,无法做出判定。

英语中动词有限定动词和非限定动词之分,一个句子只有一个限定动词。而汉语是形态不发达的语言,动词无论位于哪一种句子成分位置都没有形态变化。《马氏文通》从“词本位”的语法观念出发,参照印欧语法体系,将汉语动词分为坐动字和散动字,显然不适合汉语这种非形态语言。

需要注意的是,汉语中的动词有没有限定动词和非限定动词之分,是一个“关系到对句法结构的看法”[3]6的根本性的问题。虽然《马氏文通》中将汉语动词比照印欧语系分出了坐动字和散动字,分别对应于印欧语的限定动词和非限定动词,但这是一种“简单模仿”而未加分析的比对,与后来有些学者对于这一问题的重新认识而提出的汉语动词具有限定和非限定之别①沈家煊提出关联标记模式,指出动词作谓语是无标记组配,动词作定语、状语、主宾语则是不同程度的有标记组配,要受一定的限制。按照标记理论,这种限制不一定是有形的、明显的,而可以是无形的、隐含的,包括分布和频率上的限制[4]269~282。从这个意义上说,汉语动词也是有限定动词和非限定动词之别的。的说法具有本质上的差别。

(二)从“句本位”学说看连动结构

黎锦熙先生的《新著国语文法》以句法结构为视点进行了语法分析。它虽然用“句本位”作为其“语法思想的标题”,但仔细推敲,它所谓的“句”并不是句子,而是句法。句本位语法把一切句法分析都附丽在句子的模型上进行[3]69。对于一个句子,它首先要分析出若干句子成分,然后根据句子成分来确定词类,一个词属于什么词类取决于该词在句中充当什么成分[5]。

受《马氏文通》的影响,《新著国语文法》沿用其“散动词”的概念,即坚持在一个句子里只有一个限定动词,其他的都是非限定动词,并分别处理为“述语”、“补足语”或“附加语”②如《新著国语文法》将例句“工人推举张同志作代表”分析为主语+述语+述带宾语+补足语[6]26。。由于从“句本位”的语法观念出发,《新著国语文法》对于动词连用现象的考察目的在于说明句子成分并确定词类,而并不是关注动词连用这一现象本身,也就不可能提出连动结构这一概念。

20世纪40年代,王力在《中国现代语法》中明确指出汉语动词没有限定和非限定之分,并提出了“谓语形式”、“递系式”、“紧缩式”等概念[7]38,用以彰显汉语中动词连用现象这种不同于印欧语句法结构的语言现象。

然而,无论是《马氏文通》、《新著国语文法》还是《中国现代语法》,都认为汉语中在单纯连用的多个动词之间并不存在着一种与其他语言(主要是印欧语)不同的句法结构,几个动词连用,或者是动词的类别有所不同,或者是性质(“品”)上有所不同,总是不超出其他语言的结构类型[8]15。“早期的汉语语法著作大都以印欧语法为蓝本,这在当时是难以避免的”[9]276,而英语中并不存在连动结构或连动式这种句法范畴,那么在“词本位”和“句本位”的语法观下,参照英语这类印欧语语法的格局也就不可能提出连动结构这一概念。

二、“词组本位”学说中的连动结构

朱德熙先生于1982年在《语法分析和语法体系》中明确提出,反对把一切句法结构的分析都附丽在句子模型上进行的“句本位”的语法观,并于1985年在《语法答问》中正式提出了“词组本位”的语法观。朱德熙先生认识到,汉语研究应该摆脱印欧语的干扰,尊重汉语事实,才能正确认识汉语语言现象。他强调“汉语动词没有限定动词和非限定动词之分”③最先提出汉语动词没有限定动词和非限定动词之分的是王力先生。他认为“谓语形式”中的动词和谓语里的动词在词类上没有什么差别,但并不认为几个动词可以直接以动词本身连着使用,动词必须以某种“品”的形式充当句子成分,并将这类句子纳入递系式。是汉语和英语的一个非常重要的区别,“汉语词类和句法成分之间并不是简单的一一对应关系”[3]4。在英语中句子的谓语部分必须有一个由限定动词充任的主要动词,动词做其他句子成分时必须变成非限定形式。汉语情况则不一样,动词既能做谓语,又能做主宾语、定语和状语,不论在哪里出现,形式完全一样,性质并没有发生改变。

在此基础上,朱德熙先生还提出了汉语语法的第二大特点:英语里句子的构造跟词组的构造不同,而汉语的词组和句子构造具有一致性。在英语中,动词只能以不定形式或者分词形式出现在词组中。在独立的句子和包孕句的子句中,都由限定动词担任谓语。如:She said that she lost her toy.(她说她弄丢了玩具。)由此,他提出,“英语中句子和子句是一套构造原则,词组是另外一套构造原则。汉语由于缺乏形态变化,导致汉语词类没有形式标记,因而汉语动词没有限定形式和非限定形式的对立,也就造成了词组和句子构造上的一致性”[3]9。

在上述认识的基础上,朱德熙先生提出“句子不过是独立的词组,汉语句子的构造原则跟词组的构造原则基本一致”[3]74,我们可以通过描写各类词组的结构和功能来描写句子的结构,从而建立起一种以词组为基点的语法体系。1985年出版的《语法讲义》是朱德熙先生“词组本位”语法观的具体实践,在书中他以“词组本位”的观念为指导建立了一个语法体系。朱德熙先生在该书中将汉语词组分为六类——主谓结构、述宾结构、述补结构、偏正结构、联合结构和连谓结构[10]14~21。

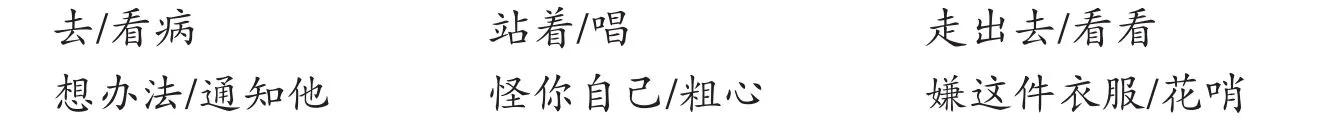

在《语法讲义》第一章1.3小节“词组”这个部分,朱德熙先生指出,“根据词组内部组成成分之间的语法关系,我们可以把词组分成以下六种类型(即主谓结构、述宾结构、述补结构、偏正结构、联合结构和连谓结构——引者注)”[10]14。在这一小节中,朱德熙先生简要介绍了他所提出的六种词组类型。在1.3.7小节中,朱德熙先生连谓结构给出了定义,即“连谓结构是动词或动词性结构(述宾结构、述补结构等)连用的格式”[10]18。书中列举了如下几个例子:

朱德熙先生指出,单个的动词连用也能组成连谓结构,这时前一个动词后头往往带“了”或“着”[10]19。例如:站着看,拿了去。上述定义实际上是将谓语限定为动词,可以说等同于连动结构的定义。

在《语法讲义》第十二章“连谓结构”这个章节部分,朱德熙先生对于连谓结构的定义是“连谓结构是谓词或谓词结构连用的格式”[10]160。并在脚注中说明,“连谓结构的‘谓’是指谓词说的,不是指谓语说的”,即认为这种结构是整体充当一个谓语。并举例:

朱德熙先生指出,“在连谓结构中,前一个成分可以是单个动词或动词结构;后一个直接成分可以是动词或动词结构,也可以是形容词”[10]160。他认为介词带有动词的性质,虽然不算谓词,但“介词+宾语+谓词性成分”的格式与连谓结构的性质十分接近,因而将介词短语也纳入到连谓结构的范畴。并举例:在草地上/躺着;把这首诗/抄下来;跟你/开玩笑;被人家/发现了;比钢/还硬。

为什么朱德熙先生对连谓结构的定义前后不一致,而且界定的范围如此宽泛?也许是由于著述后期思考的不断成熟完善,在第一章1.3.7小节总论部分中只是进行简要的介绍,而到第十二章单独讨论连谓结构时,则是进行比较详细的分析和描写。从“动词”到“谓词”,一字之别,牵涉到的问题却并不简单。这也从一个侧面反映出这一研究对象的提出和界定要综合考虑诸多方面。

三、“连动结构”与“连谓结构”之争

朱德熙先生在《语法讲义》中对于连谓结构的定义所作的改变,实际上也涉及到“连动”和“连谓”之争。自连动结构提出以来,从判定形式到功能类别上就一直纠缠不清。“连谓”和“连动”的术语之争是一个关键所在。“名不正则言不顺,名称有时也会影响实质”[3]69。区别不同术语的内涵,可以厘清我们的认识。由上文分析可知,“连动结构”与“连谓结构”之间存在着争议,容易混淆不清。具体来说,主要涉及到这样几个争议点,下面将逐一进行分析。

(一)术语判定方式的问题

朱德熙先生对于这一结构命名的改变主要是由于这一点。正是由于注意到了汉语缺乏形态标记,动词无论在哪里出现,词类都没有改变,较之《马氏文通》和《新著国语文法》,我们才真正提出连动结构这一研究对象。从判定方式来说,如果只从形式上进行判定,不管功能语义上是否有不同,只要在形式上还都是动词,几个动词或动词结构连用就都成为连动结构。但这样一种纯粹依据形式划分出来的范畴可以覆盖很多的现象。从语法功能上来说,汉语动词不仅可以做谓语,还可以作主语、宾语、定语和状语。完全依靠形式的判定标准,连动结构就与述宾结构、主谓结构、述补结构、偏正结构等混淆不清,也就难以在语法体系中被单列出来。更何况,纯粹依据动词这一形式进行的划分,也存在着词类划分的这一根本性的问题。词类划分的标准并不是纯粹根据形式来进行划分的。词类划分本身也是一个难题。这就陷入循环论证的死胡同。显然,仅从形式上定义连动结构或连谓结构,是不符合汉语实际情况的。

那么从动词做谓语的方面进行界定如何呢?我们知道,可以做谓语的不仅有动词和动词性结构,还有形容词和形容词结构。另外,采用连谓结构这一术语,还涉及到一个谓语还是两个谓语的问题,也就牵涉到单复句的问题。从朱德熙先生的语法体系和研究目的出发,如果将研究对象限定在由动词或动词性结构连用的连动结构,那么这一研究对象将难以纳入到“通过词组结构来描写句子结构”的词组本位的语法体系中去。

也许是基于上述考虑,朱德熙先生对连谓结构的定义进行了改动。他站在谓词这个句法功能的层面,将动词、形容词都纳入进来,并将介词结构、由动词“是”组成的连谓结构、由动词“有”组成的连谓结构和由介词“给”组成的连谓结构都纳入到连谓结构的次类,还从N和V2意义上的联系方面考察,将兼语式也纳入到连谓结构当中。定义的改变和宽泛的限定范围,出发点都在于词组本位的语法观念以及力图表现的研究目的。通过连谓结构这个载体,充分践行了朱德熙先生的词组本位的语法观思想。

但仔细思考后,我们发现,从词组本位观出发划分的这六类词组结构,并不处于完全一样的层面。主谓、述宾、述补和偏正这四类词组结构是词语组合的基本结构,而连谓和联合这两类词组结构和前四类词组结构并不处于同一个层面上。在《语法讲义》第一章1.3.1“词组”小节中,朱德熙先生指出“对于词组的分类依据是根据词组内部组成成分之间的语法关系”[10]14,但显然,联合结构和连谓结构并非是据此进行的划分。

在《语法讲义》中,朱德熙先生对联合结构的定义是:“几个地位平等的成分并列在一起叫联合结构”[10]18。这并不是依据组成成分之间的语法关系,而是依据组成成分之间的语法地位。从内部构成来看,它的内部不存在主语、谓语、宾语、定语、状语、补语之分,如:北京和上海;又便宜又好;太阳跟月亮。这显然和主谓、动宾、述补、偏正的句法关系不同。也就是说,联合结构的组成成分之间不存在句法关系,只存在相同的句法地位关系,只能从语法功能上分为体词性并列成分和谓词性并列成分。但联合结构在语法体系中被单列出来比较容易也非常必要,因为它的性质单一,组成成分之间只存在并列关系,且与主谓、动宾、述补和偏正结构之间边界清晰。联合结构不是我们关注的重点,在此不过多讨论。

对于连谓结构,朱德熙先生特别注明,“连谓结构的‘谓’是指谓词说的,不是指谓语说的。有的语法著作把这一类句法结构称为‘连谓式’,意思是谓语连用的格式。两个术语都有‘连谓’字样,可是意思不同”[10]160。在朱德熙先生的定义中,连谓结构中的词组内部组成成分都是谓词,谓词和谓词连用构成连谓结构。显然,这也不是从词组内部组成成分之间的语法关系来划分的。如果说联合结构是依据组成成分之间的语法地位相同,那么连谓结构我们倒不能说是依据谓词和谓词的语法地位相同。事实上,前后谓词之间可能还存在着语义上的主次之分,只是从形式上难以找到依据,这另当别论。和联合结构依据的是组成成分之间语法地位的相同所不同的是,连谓结构依据的是形式上的谓词的连用。但除了由动词、形容词构成的连谓结构之外,朱德熙先生还将介词结构、由动词“是”组成的连谓结构、由动词“有”组成的连谓结构和由介词“给”组成的连谓结构都纳入到连谓结构的次类。显然,在朱德熙先生的定义中,对于连谓结构中谓词的认定只在于这个词类在单独使用时可以充当谓语,并不在于这个词类在进入连谓结构以后是否还是一个独立谓词。当然,这与朱德熙先生的语法体系和研究目的有关。由此可见,朱德熙先生所划分的“主谓”、“述宾”、“述补”、“偏正”、“联合”、“连谓”等六类词组结构中,“联合”和“连谓”这两类结构与另外四类的划分依据不同,联合结构与连谓结构的划分依据也不相同。

对于朱德熙先生从词组本位划分出的这六类词组结构,陆镜光认为“六种词组结构在语法体系里所属的层次其实很不一样,有必要作出清晰的区分”[11]。他认为:

“述宾”、“述补”指的是谓语内部的结构,是词组结构;“偏正”指的是名词组、动词组以及其他组合(如主从复句)之内修饰部分和中心部分之间的关系,有时候是词组结构;“联合”指的是不同层次上各种平行的结构,不是词组的结构。[11]

对于陆镜光提出的上述观点,我们表示认同。但陆镜光同时提出“‘主谓’指的是小句的结构,‘连谓’指的是小句和小句之间的关系,都不是词组的结构”[11],这种看法的实质涉及到对小句概念的理解,目前并没有说一不二的定论。

(二)充当句子成分的问题

“连动”与“连谓”之争还牵涉到这一结构整体充当句子成分的问题。朱德熙先生批评了从句本位语法体系出发,将连动式、兼语式钉死在谓语上头的做法[3]70。并对《暂拟汉语教学语法系统》将连动式和兼语式称为复杂谓语的做法提出反对意见:“管连动式、兼语式叫复杂谓语显然不妥当,因为这些结构并不只在谓语位置上出现”[3]69。至于为何句本位语法体系中要将连动式钉死在谓语位置,而不将谓语位置上和其他位置上的连动式看成是一样的东西,朱德熙先生指出是“由于句本位语法体系深受印欧语法的影响,以句子为基点描写句法,把谓语位置上的动词性结构跟其他位置上的动词结构区别开,是句本位语法体系一项带根本性的主张”[3]70。

然而,当朱德熙先生批评句本位语法体系将连动式“钉死”在谓语位置上时,他自己定义的连谓结构中的动词和形容词却也是“钉死”在谓语位置上的。然而,如若不然,却也难以提出连动结构或连谓结构这一研究对象。这也从一个侧面反映了连谓结构这一结构的特殊性。在谈到连谓结构时,朱德熙先生同时也提到“连谓结构和之前讲的述宾结构、述补结构、联合结构等都不同,是另外一种句法结构”[10]19。但对此,他并没有展开论述。在谈论句子和词组的关系时,他指出,句子跟词组终究是两回事,不能混为一谈,但往往为人们所忽视了。

(三)谓语性质的问题

朱德熙先生认为连谓结构是多个谓词连用充当一个谓语。但谓语性质的问题一直是一个争议点。王福庭首先提出“连谓式”这一概念,他对于连谓式的定义是:

连用的两段(或几段)能够连着主语单说(主语没出现的句子,可以独自单说);连用的两段是谓语跟谓语的关系;中间没有语音停顿;句子的形式为单句。[12]

可见王福庭认为连谓式是由多个谓语连用构成的。持“两个谓语”观点的学者还有吕冀平,他称之为“复杂谓语”[13]4。但也有学者持反对意见,如赵元任先生明确地说,连动式是一个谓语,不能叫做连谓式[14]167。对于赵元任先生的观点,杨成凯认为“不管连动式实质上是几个谓语,赵元任(1968)的论证方法都是不成功的”[15]112。杨成凯的论述关键在于两点,一是提出“一个谓语还是几个谓语”的问题的实质在于语法单位的划分,第二是认识到停顿与语法单位有关。杨成凯认为连动式要取得独立存在的价值,必须跟复句区分开来,而这一问题的关键在于“V1和V2是不是谓语动词”[15]112。杨成凯的这一说法显然涉及到汉语小句的判定问题,而他的观点又显然是按照英语中小句的定义来比照汉语。但现有研究已表明,汉语的小句与英语的小句的概念并不一样。“怎样给谓语下定义,现在没有划一不二的准则,也就不能肯定地说目前被我们看作‘连动式’的东西都绝对不是‘连谓式’”[15]120。直到现在,我们也只是提出了这一问题,而没有解决这一问题。

术语之争,我们认为“连动”与“连谓”之争不是最重要的,更重要的是选用连动结构还是连动式的问题。连谓式、复杂谓语、连谓句等与连动式或连动结构的研究范围各有不同,“连谓”还是“连动”涉及到对谓语的认知问题,“连谓”一般都将形容词、介词等包括进来,重在对谓语的界定和考察。谓语是一个逻辑术语,它可以是一个词组、一个句子,乃至一段话。就“连动”和“连谓”之争而言,从这一研究对象的提出源头来看,命名为“连动”比“连谓”更合适,因为“连动”本身是从动词连用的形式上提出的研究对象,更能凸显连动型语言的特点。

四、“连动结构”与“连动式”

“连动式”这个概念最早是赵元任先生1948年在《国语入门》(李荣编译为《北京口语语法》)里提出来的[16]21。赵元任先生在“造句法”这个部分讨论了四类造句结构:并列结构、向心结构、动词宾语结构、动词结构连用式(连动式)。他指出“‘他天天儿写信会客’,在并列的造句结构里,次序常常可以颠倒,如:‘他天天儿会客写信’。在连动式里,动词结构的次序是固定的”,并指出“动词结构连用式是汉语很特别的结构”[16]20~22。可见,赵元任先生对于连动式的分析是位于单句的层面。

就连动结构还是连动式的选择而言,从国内研究来看,这两种术语的选用都有。我们认为,问题的关键在于对于“连动”的分析应该置于哪一个层面:如果置于短语的层面,命名为连动结构更为合适;如果置于小句或单句的层面,命名为连动式更为合适。

从学者们对于这一术语选用的改变,我们也可以看出端倪。如刘丹青在2012年提出显赫范畴时,说的是“词类中的动词、量词,短语的连动结构,复句中的主次复句,由语用成分语法化而来的话题结构等语类都可以归入汉语的显赫范畴”[17]。然而在2015年专论汉语连动式的句法地位时,他用的是连动式[18],在括号中备注说明(连动句,连动结构),并指出连动式显著区别于主从结构和并列复句,是汉语的显赫范畴。虽然没有明确指出是充当句子的谓语成分,但所举例句分析均为连动结构作谓语的用例。

我们认同“短语的连动结构是汉语的显赫范畴”的论述。“连动”存在于词汇、短语、小句、句子等所有句法结构的层级当中,采用“短语的连动结构”的说法可以彰显连动式构词法、连动短语既可以作句子谓语也可以作句子主语、宾语、定语、补语等各种句法成分的特点,而采用连动式的术语则将连动和句式绑定在一起,往往也就意味着和谓语绑定在一起,相对来说不能凸显“连动”在构词法和作为词组短语可以出现在各个句法成分位置的特点。虽然我们认同“短语的连动结构是汉语的显赫范畴”,但我们认为,对于“连动”的研究,最重要的应该是置于小句或者单句的层面,而不是置于词汇、短语层面的研究。第一,从汉语史的角度看,很多语法化现象主要是在位于小句或单句的连动式的环境中产生的,共时层面上的很多语言现象如连动式构词都是连动式历时变化沉淀的结果;第二,按照小句中枢论的观点,小句层面的研究是动态单位的研究,而连动式构词和短语层面的连动结构是静态单位,将连动式的研究重点置于小句层面,可以兼顾到连动词、连动短语和连动句的研究,达到四个层面研究的统一,而仅从词汇、短语或句子的层面去进行研究都无法满足上下兼顾的要求,只有置于小句的动态研究层面,才能充分反映语言的面貌,真正发现语言演变的规律;第三,国外关于连动式的研究大多基于小句的层面。从类型学的角度来说,将汉语连动研究重点置于小句层面,更有助于进行不同语言的比较研究。从世界语言来看,目前对于连动结构(serial verb construction)的普遍定义是“一个小句内两个或更多的动词一起构成一个单一的谓语”,显然从语言类型比较的角度来说应将研究置于小句的层面。虽然无论国外还是国内以往研究中都存在着单一子句论和复句论的争论(这涉及到谓语的认知这个根本性的问题),但都逃不脱句子的层面,而并非置于词汇和短语的层面。

有一点需要注意的是,小句的概念存在着争议,它和谓语的问题一样都是语言研究中一些环环相扣的根本性问题,如果命名为连动式,将连动研究置于小句的层面,难免要面对小句的概念和界定的难题(如陆镜光认为居于宾语、补语、主语或谓语位置上的可以独立成句的主谓结构体属于小句[11]10~11)。但如果命名为连动结构却实际上进行的是置于小句或句子层面的研究,却也是不合适的,不利于学习者的认识。

刘丹青指出,“词类中的动词、量词,短语中的连动结构,复句中的主次复句,由语用成分语法化而来的话题结构等语类都也归入汉语的显赫范畴”[17]。我们认为,短语中的连动结构为汉语的显赫范畴,并不意味着对于连动现象的研究就应重点置于短语层面,对连动现象的研究重点应置于小句或单句的层面。术语的命名涉及到很多方面,在民族语言研究方面,学者们大多采用连动结构的术语,这一方面与少数民族语言的特点有关,另一方面,民族语研究中“式”一般指陈述式、命令式和疑问式,显然这里的“式”指的是句类而不是句式,采用“结构”比“式”要更宽泛,也是为了避免术语理解的偏差。

五、“连动结构”性质的特殊性

由于与另外几类结构不同,连动结构这一术语出现以后,“一直有人想取消它,却一直没能取消得了……看样子,连动结构怕是要终于赖着不走了”[19]83。为什么呢?因为“肯定一方一直只能指出这种现象不是什么,但是始终不能说明这种现象是什么,也不能充分地说明为什么它们不是其他的结构关系,所以就不能从根本上说服持反对意见者”[8]23。“否定的一方只说可以归到其他的句式里去,又始终没有达成共识到底可以归到哪里,而且在论证上也不能拿出更好的论据”[8]23。“连动结构的麾下包容了各种各样不同质的许多类型,无法找到一个统一的格式意义”[20]。“争论的双方都承认连用的几个动词或动词结构语义上功能上有主次之分,否定方的失败在于无法找到一个形式上的坚强证据证明形式上也是主从关系”[8]23~24。

汉语缺乏形式标记,在动词连用这一研究对象下可以有多个范式:“多动结构(multi-verb construction)”、“重动式”(或称“动词拷贝”)、“兼语式”、“致使式”、“动结式”、“状中式”、“紧缩式”、“连贯复句”等,它们与连动式在研究范围边界上都存在着交叉的情况。如果仅仅从形式上进行界定,将导致多种不同研究现象混为一谈的情况,势必导致概念的模糊和研究对象的庞杂。国内早期的定义主要是侧重意义的标准(如吕叔湘,1953;张志公,1956;殷焕先,1954),但意义标准的主观性太大,不为大家所认可。还有学者从形式上进行判定(如Li&Thompson,1981、1973;李临定,1986),因为不符合汉语实际情况也不为大家认可。对于从形式上进行判定的方法,有学者分析指出,动词连用的情形复杂,各类结构的语义和语法性质都不一样,应分属不同的种类和结构[21]。无论是侧重形式的还是侧重意义的定义方式,确定的连动式不是范围过于宽泛(如将主谓结构、动宾结构、偏正结构、动补结构、重动句、复句等都包括进来),就是范围过于狭窄(如殷焕先先生认为只有后一个动作出现时前一个动作所表示的另一种动作已经不存在的动词连用才是连动句)。后来学者们大多采用形式和意义相结合的定义方法,将动词连用现象的研究限定在一定的范围之内。

六、结语

本文梳理了各类汉语语法本位学说包括“词本位”、“句本位”、“词组本位”中汉语连动结构的研究脉络,由此可以看出,连动结构是汉语中的特色结构,在“词本位”和“句本位”的语法观中都不可能真正提出这一概念。在“词组本位”语法体系中,这一概念得到凸显。然而,由于其自身的特殊性,在词组本位的理论框架中,朱德熙先生对于这一结构的前后界定不同,且界定标准与主谓、述宾、述补、偏正和联合等结构都不相同,不处于同一个句法层面。通过连动结构这一载体,朱德熙先生充分践行了“词组本位”的语法观思想。

连动结构与连谓结构之争涉及到三个方面:术语判定方式的问题;充当句子成分的问题;谓语性质的问题。由于涉及到“动词的限定性”、“词类划分”、“谓语”、“小句”等一些语言基本性的问题,对它的研究还存在着一些争议。

短语中的连动结构为汉语的显赫范畴,但我们认为,在研究层面上,对连动现象的研究应重点置于小句或单句的动态研究层面,从而达到连动词、连动短语、连动式和连动句四个研究层面的有机统一,并有利于从汉语史的角度对各类语法化现象进行深入考察。另一方面,从类型学的角度出发,将这一研究对象置于小句或单句的层面,也有助于跨语言的比较研究。

[1]温锁林.从词性标注看小句的中枢地位[J].汉语学报,2004,(1).

[2]马建忠.马氏文通[M].北京:商务印书馆,1983.

[3]朱德熙.语法答问[M].北京:商务印书馆,1983.

[4]沈家煊.不对称和标记论[M].南昌:江西教育出版社,2004.

[5]萧国政.“句本位”“词组本位”和“小句中枢”——汉语语法表述体系更迭的内在动力和发展趋向[J].世界汉语教学,1995,(4).

[6]黎锦熙.新著国语文法[M].北京:商务印书馆,1992.

[7]王力.中国现代语法[M].北京:商务印书馆,1985.

[8]高增霞.现代汉语连动式的语法化视角[M].北京:中国档案出版社,2006.

[9]朱德熙.《汉语语法丛书》序[M]//朱德熙文集:第3卷.北京:商务印书馆,1999.

[10]朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982.

[11]陆镜光.论小句在汉语语法中的地位[J].汉语学报,2006,(3).

[12]王福庭.“连动式”还是“连谓式”(下)[J].中国语文,1960,(10).

[13]吕冀平.复杂谓语[M].上海:上海教育出版社,1985.

[14]赵元任.中国话的文法[M]//吕叔湘,编译.汉语口语语法.北京:商务印书馆,1979.

[15]杨成凯.连动式研究[M]//语法研究和探索(九).北京:商务印书馆,2000.

[16]赵元任.国语入门[M]//李荣,编译.北京口语语法.上海:开明书店,1952.

[17]刘丹青.汉语的若干显赫范畴:语言库藏类型学视角[J].世界汉语教学,2006,(3).

[18]刘丹青.汉语及亲邻语言连动式的句法地位和显赫度[J].民族语文,2015,(3).

[19]吕叔湘.汉语语法分析问题[M].北京:商务印书馆,1979.

[20]王福庭.“连动式”还是“连谓式”?[J].中国语文,1960,(6).

[21]Waltraud Paul.The serial verb construction in Chinese:A tenacious myth and a Gordian knot[J].The Linguistic Review,2008,(3).

[责任编辑:熊显长]

H146.3

A

1001-4799(2017)05-0144-07

2016-10-28

国家社会科学基金重大资助项目:15ZDB098

杨红(1986-),女,湖北洪湖人,湖北大学文学院2013级博士研究生。